企業法務の地平線

第45回 ワンチームで事業を支え経営課題に感度高く対応する三井物産法務部

法務部

シリーズ一覧全47件

- 第1回 花王株式会社 グローバル法務の根幹にある個人商店マインド

- 第2回 「インハウス・ロイヤー」という選択肢 - 日本にとってCLOは必要なのか?

- 第3回 世界を股にかけた法務パーソン、国際ビジネスの現場で見えたもの

- 第4回 変わるワークスタイルと変わらぬ信念

- 第5回 会社の「誠実」を担う法務の姿 – 双日

- 第6回 300人体制を築くメガ法務の役目 - パナソニック

- 第7回 米国発のルールを日本に浸透させていく、アドビ法務・政府渉外本部の役割

- 第8回 マイクロソフトが実践するダイバーシティ戦略

- 第9回 法務畑を歩み続けたユニリーバ北島氏が考える、法務の役割と今後の課題

- 第10回 人と組織の成長を創造するプロアクティブな法務 - パーソルホールディングス

- 第11回 少数精鋭でチャレンジングな法務 - アサヒグループ

- 第12回 法律が追いつかないゲーム業界に求められるスピーディな体制構築術 - グリー

- 第13回 「1つの特許で生きるか死ぬか」、経営に直結する法務が見据えるグローバル化 - 田辺三菱製薬

- 第14回 たばこの概念を覆した「IQOS」で煙のない社会を目指す - フィリップ モリス

- 第15回 舞台はグローバル、事業に深くコミットする商社法務 - 三菱商事

- 第16回 懐深く、信頼して任せる風土 - 丸紅

- 第17回 経営の視点と専門性を持った法務人材を輩出する - キヤノン

- 第18回 「多様性」のある組織こそ、強みを生む - ソニー

- 第19回 一人ひとりが知財責任者としてのマインドを持つ - メルカリリーガルグループが実践する事業への関わり方

- 第20回 「使って初めて価値が出る」、ミッション・バリューを自らの言葉に「翻訳」して実践 - ユーザベース

- 第21回 「ポケモン」を支えるプロデューサーとしての法務 - 株式会社ポケモン

- 第22回 事業への情熱をもとに担当者をアサイン - DeNA

- 第23回 グローバルへと進化するために、働き方改革を推し進める法務組織 - 電通

- 第24回 プロジェクトチームの一員として、グローバルで多様なビジネスに並走する - アクセンチュア

- 第25回 事業部と一体となり、新規事業領域へチャレンジ – キリンホールディングス

- 第26回 合併を経て進化を続けるビジネスパートナーとしての法務 ―コカ・コーラ ボトラーズジャパン

- 第27回 活発なM&Aを支える法務組織とその柔軟な働き方 - 富士フイルム

- 第28回 契約書を作るだけではない、グローバルな成長に貢献するビジネスコンサルタントとしての法務 – 味の素

- 第29回 ウィズコロナ時代に問われる法務部門の組織運営 鍵はリーガルテックの積極活用 – 太陽誘電

- 第30回 テレワーク下の法務業務は「依頼者ファースト」のITツール活用で対応 - サイボウズ

- 第31回 アフターコロナになっても変わらない、法務のあるべき姿 - パーソルグループ

- 第32回 グローバル企業における法務業務とリーガルテック導入事例 勝機はスモールスタートにあり - 日揮グループ

- 第33回 急成長するベンチャーを支える「企業法務」の役割とは - GAテクノロジーズ

- 第34回 全ては事業の成長のために。ありのまま採用と価値観の共有化を通じて作り上げる熱い組織 - Visional

- 第35回 新規事業をサポートするインハウスロイヤーたち - あおぞら銀行のスタートアップサポートチームが生み出す価値とは

- 第36回 アクセンチュア法務が高い付加価値を生み出せる理由 オフショア化で契約業務を6割削減

- 第38回 「世界一幸せな法務」というビジョンを掲げ、事業を通じた社会課題の解決を目指す - LIFULL

- 第42回 伊藤忠商事の法務だからできること - 営業部門と共に闘い成長する法務部

- 第39回 強固な組織体制のもとで専門性の高いメンバーがイノベーションに貢献 - 日本アイ・ビー・エム

- 第40回 丸紅法務部の挑戦と変革 − 精鋭のメンバーがさらなる価値創出にコミットするために

- 第41回 経営とともに変革するパナソニックグループの法務 - 総勢600名の “One Legal Team”

- 第43回 頼れるビジネス・ソリューション・パートナーを目指して - コカ·コーラ ボトラーズジャパン

- 第44回 ビジネスに寄り添う住友商事法務部 - 社会とともに成長する

- 第45回 ワンチームで事業を支え経営課題に感度高く対応する三井物産法務部

- 第46回 オリンパス法務 グローバルかつサステナブルな組織運営のあり方

- 第47回 事業に寄り添うキリンホールディングス法務部 – グループ約200社を支援

- 第48回 「信頼こそ、私たちのアセットです。」大和アセットマネジメント法務コンプライアンス部が挑む企業価値向上の新しいアプローチ

目次

企業法務部への期待が高まり、その業務領域が大きく広がる中、経営やビジネスと密に連携しながら、会社経営とそれを取り巻くグローバルな社会課題にダイレクトに貢献する三井物産法務部。ただ、そのような働きがいのある環境は、一朝一夕で築かれたものではありません。三井物産法務部の組織体制やカルチャー、制度の特徴について、高野 雄市氏、今関 伸子氏、松長 隆太氏、タイゼン 英理佳氏の4名に伺いました。

高野 雄市氏

常務執行役員 法務部長

1988年三井物産株式会社入社。2017年法務部長、2021年執行役員法務部長。2023年より現職。2019年〜2020年経済産業省「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会 法務人材育成ワーキング・グループ」委員。2019年〜2021年経済産業省「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」委員。経営法友会代表幹事(現任)。

今関 伸子氏

経営企画部企画室 兼 法務部企画法務室次長

2005年三井物産株式会社入社。ロンドン駐在、IR部出向等を経て2020年より現職。

松長 隆太氏

法務部 エネルギー法務室長

法律事務所勤務を経て2015年三井物産株式会社入社。シンガポール駐在を経て2023年より現職。

タイゼン 英理佳氏

法務部 機械・インフラ法務室 室長補佐

ドイツでの司法修習を経て2015年三井物産株式会社入社。

経営貢献度高くビジネスの前線をサポートする法務

まず法務の組織体制について教えてください。

高野氏:

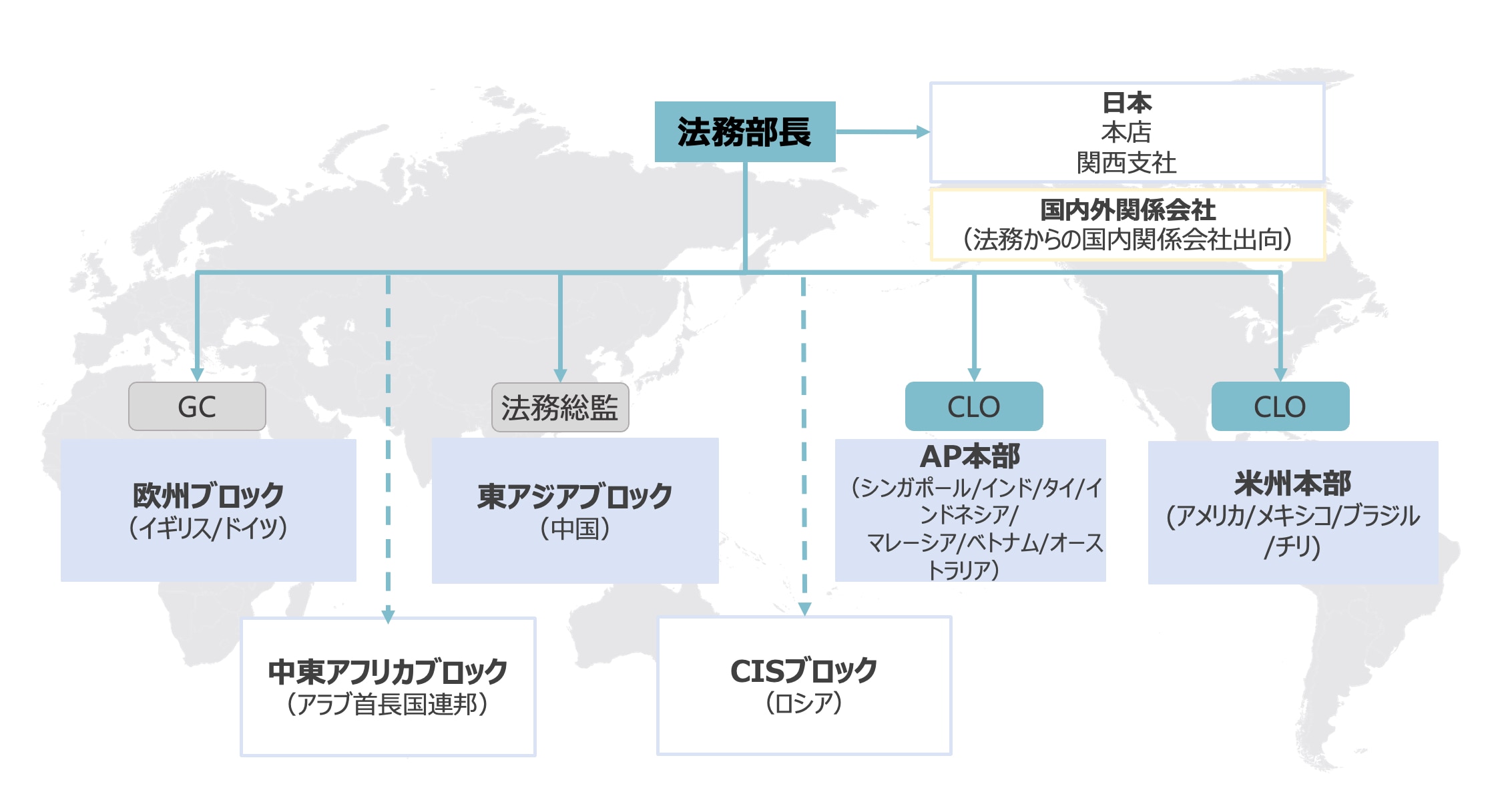

人数は、本社採用担当職で約100名、米国現地法人等の海外で雇用された現地採用弁護士も含めると約170名です。

本社法務部では、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、ビジネス法務の主要3分野を中心に対応しています。ビジネス法務ではさらに、金属法務室、機械・インフラ法務室といった形で事業領域ごとに6つの室に分かれています。

また、これら3分野以外でも、法務人材の育成や採用を担う「総合開発室」を設けています。

各室はそれぞれ概ね10名超の規模です。100名の法務採用担当職のうち20名程度が海外駐在、15名程度が関係会社や他のコーポレート部門等に出向しています。

グループ・グローバル法務体制

本店法務部の組織と担当業務

| コーポレート ガバナンス |

企画法務室 | 部門企画、株主総会・取締役会事務局、会社規定、株式業務等 |

| コンプライアンス | コンプライアンス室 | インテグリティ意識の浸透、コンプライアンス体制の整備強化、事業法令対応業務 |

| − | 総合開発室 | 採用、部門人材育成、法務教育等 |

| ビジネス法務 | 金属法務室 | 鉄鋼製品、金属資源本部の案件 |

| エネルギー法務室 | エネルギー第一・エネルギー第二・エネルギーソリューション本部の案件 | |

| 機械・インフラ法務室 | プロジェクト本部、モビリティ第一、モビリティ第二本部の案件 | |

| 化学品法務室 | ベーシックマテリアルズ、パフォーマンスマテリアルズ、ニュートリション・アグリカルチャー本部の案件 | |

| 食料・流通事業法務室 | 食料本部、流通事業本部の案件 | |

| ウェルネス・次世代法務室 | ウェルネス事業、ICT事業、コーポレートディベロップメント本部の案件 |

高野氏:

法務部の人数は数年前から戦略的に増員しており、グローバルでの総人数は5年前に比べて20名増加しています。ビジネスの拡大によって法務のニーズも高まるため、組織の拡大は必須です。特に近年、当社のビジネスにおいては、産業横断的な新分野の開拓や資源エネルギーの安定供給に向けた投資活動が活発化してきており、法務は経営課題に直結する業務分野となっています。経営貢献度の高い法務部であること、そしてビジネスの前線をサポートできる法務部であることが法務部の目標です。

法務の業務領域は経営課題と連動して変化していく

ESGをはじめ、法務が関わる領域が拡大してきているように思います。

高野氏:

ESGについては、ひとまとめにするのではなく各論に分解して具体的に考えることがポイントです。

Environmentの分野は、新エネルギーへの投資や石炭火力発電所の売却など、脱炭素や環境対応といった当社の本業そのものにあたります。それに伴う投資、M&A等の法務対応については、法務として経営の優先度の高さを意識しながらスピード感をもって進めることが求められます。

Socialについては、法務に関わる場面としては人権対応やハラスメント対策などがあげられます。人権対応としては、サステナビリティ経営推進部と密に連携を取りながら進めていますし、ハラスメントはまさにコンプライアンスの問題ですので、撲滅のための活動に取り組んでいます。

Governanceは、まさしく我々が担当するガバナンス・コンプライアンスの領域であり、法務部がリーダーシップを発揮して取り組むべき分野です。

そういった新しい領域に取り組むモチベーションはどのようなものでしょうか。

高野氏:

法務の本来業務と専門性を活かして、経営課題に対してどのように貢献できるかということを常に考えることが重要です。

企業経営においては、ESGのほかにも経済安全保障や地政学リスクへの対応など、常に新しい課題が発生しています。おそらく今後も我々企業は常に新しい課題に直面していくことでしょう。新しい課題ではありますが、従来から有する法務機能と専門性をもって、どのように貢献できるかを考えてみると、さまざまな貢献の仕方があると思います。現在のような経営環境において、法務部が「それは我々の担当範囲ではない」といって、会社の直面する経営課題から距離をおいていては、果たして経営から重要な部署として認めてもらえるのか、甚だ疑問です。

今関氏:

どんな仕事でも最終的には必ず法務に返ってくるという側面もあるように思います。はじめは法務の仕事ではないと思うようなものでも、10年、20年続くような案件の場合、最初に契約書にどう落とし込むかという問題に突き当たります。であれば、初期段階から関与しておいたほうが自身の理解につながりますし、理解が深ければ深いほど、ビジネスパートナーとしてよい仕事を作っていけるように思います。

そう考えると、法務の領域は無限に広がり続けていくのでしょうか。

高野氏:

経営課題は時代によって変わっていくものです。今はESGや経済安保に焦点が当たっていますが、数年前の経営課題はまた異なるものでしたし、数年後にはまったく違う課題に直面しているかもしれません。経営に貢献する法務であるためには、経営戦略の中で優先度の高い課題をその時々で的確に見極め、その課題に合わせて力のかけ方を柔軟に変えていくことが大切です。

我々のリソースは限られていますから、大事なことは、いかに本業の中でこうした課題に力を振り向けていくか、法的専門性という強みを生かして、いかに経営課題への対応に貢献していくかという発想を持つことです。法的専門性というのは我々の武器であり、常にそれに磨きをかけることが重要です。

他のコーポレート部門への出向で得られる「情報」の価値

経営における法務のプレゼンスを高めるためにはどのような行動が必要でしょうか。

高野氏:

法務としての専門性を活かして、経営が必要としている助言や提案をしっかり行うという地道な活動を続けていくしかありません。そのためには、経営との接点や発言の場を増やし、その機会が得られれば最大限に活用することが重要です。

私自身も、新米部長として就任したときは経営との接点が少なく、存在感が示せていないと感じていたため、まずは一つひとつの会議の場や発言の機会を大事にしていこうと決めました。経営会議にできるだけ陪席して経営レベルでの議論を把握する、さまざまな委員会の場において、発言の機会が1回か2回しかなかったとしても、法務ならではの視点が光るような発言をする、何かの会合で経営幹部と同席することがあれば、経営課題につながる会話をする……そうやってコツコツと関係性を築いてきました。

ただ最も大事なことは、実務担当者を含めて、法務部門全体がしっかりとパフォーマンスを発揮することです。法務部員一人ひとりがそれぞれの持ち場で役割を果たしているからこそ、事業部や経営からの信頼が得られているのだと思います。

加えて最近では、経営企画部、人事総務部、IR部、監査役室といったコーポレート部門に法務部から出向者を出すことによって、経営の全体戦略を把握するようにしています。また、部長レベルでも、関係するコーポレート各部の部長との連携や対話を密にしています。これらの取組みによって、断片的な情報しか得られないという従来の課題が解消され、会社が今何をしようとしているのかが手に取るようにわかるようになりました。

出向者を出すことにより、部内のリソースが不足するようなことはないのでしょうか。

高野氏:

そこは発想の転換が必要です。人を出すからには、出した結果、法務部サイドの業務効率も上がるような人の出し方にすることが大切です。たとえば、出した人の存在により、法務部への非効率な相談を減らすこともできます。無駄な情報不足が解消することによるメリットは、出向者を出すことによるリソース減少というデメリットを大きく上回る場合もあります。非効率な相談が減り、情報の欠落による手戻りや、情報を得るために労力を割かれることがなくなったため、法務のリソースをよりダイレクトかつ有効に使えるようになり、業務の効率性が高まったことを実感しています。ですので、そのような効果を見込める部署に出向者を出すことがポイントです。

今関氏:

私は数年前にIR部へ出向し、いったん法務部に戻ってから今は経営企画部へ出向中です。法務部とは同じフロアで、物理的にも距離が近いので、法務部員ともほぼ毎日コミュニケーションをとっています。

ほかにも法務部から人事総務部や監査役室へ出向している人がいますので、たとえばガバナンスに関するミーティングを設定したら、その参加者がすべて法務からの出向者だった、という場面もありました。情報共有のレベルが格段に上がったため、連携のスピードを過去と比較すると、ゼロと100くらいの違いがあると感じています。

出向先からも、機関設計などの法律知識を持った人材がようやく来てくれたということで歓迎してもらっています。

地域制から事業部制への体制変更で事業理解が加速

事業部との距離感についてはいかがでしょうか。

高野氏:

私が部長に就任した際、営業担当者が気軽に相談できる法務にしたいというビジョンがありました。海外現地法人に駐在すると、本社のように大規模な組織ではないので営業との距離感がすごく近いのですが、それが理想のイメージです。

そこで2017年に、当社法務部の伝統であり、ほとんど聖域のようになっていた地域制という組織形態を廃し、事業部制へ変更することにしました。地域制では、営業担当者が前回と同じタイプのプロジェクトに取り組む場合でも、地域が異なると、新しく別の法務担当者に相談しなくてはなりません。この地域を担当する法務部員は誰なのかを都度確認しなくてはならなかったり、前回の法務担当者と違った回答が出てきたり、といったことがあると、営業担当者としては相談する気が失せてしまいます。また、地域制のもとでは事業に寄り添った姿勢になりにくく、評論家のような立場になりがちなのも気になっていました。

事業部制にしたことで、営業担当者から見て法務の誰が担当なのかがわかりやすくなりました。また、法務担当者としても、自分の担当事業にいわば張り付くことになり、事業理解が格段に高まりました。事業理解が高まってくると、事業戦略が見えるようになり、その事業部がこれからどの案件を優先して取り組もうとしているのかまで見通せるようになります。そうすると、法務部としてもその案件に力を振り向けられるようにしておこう、とリソース配分を最適化することが可能になります。

松長氏:

私はエネルギー法務を担当して1年ほどなのですが、事業環境としては今エナジートランジションの真っ只中にあるので、気候変動や経済安保に関するニュースをタイムリーに追い、それらが事業にどう影響するのかを考える日々です。このような検討は、通常の取引法務のようにある程度固まった「型」があるわけではなく、また、法律知識や法的思考のみで対応できるものでもありません。これから世界がどう変わっていくのか、確実なことは誰にもわからない中でどうやって最適な選択をしていくのかというのは、難しい仕事ではありますが、とてもやりがいを感じています。

高野氏:

変化の激しいビジネス環境においては、法律やソフトロー、各国の政策などがどんどん先へ進んでいきます。我々法務部はそういった変化をキャッチアップすることに慣れているという強みがありますので、不確実な世界におけるガイド役として、事業部側の不安を解消していければと考えています。

事業部との連携やコミュニケーションについて心がけていることはありますか。

松長氏:

当社では、誰もが自身の仕事について強いオーナーシップをもって取り組み、ワンチームで事業を作っていこうというカルチャーがあります。ですから、個人的な努力というわけではなく自然に、部署や職級の垣根なく自由闊達な議論ができており、事業部とも良好な連携ができていると感じます。

高野氏:

法務部はともすれば煙たいだけの存在になりがちですが、当社ではまったくそのようなことはなく、真に仲間としてチームの一員になっています。法務部から働きかけずとも、事業部側から積極的に声をかけてくれて、プロジェクトの初期段階から一緒に動ける体制になっていることが通常です。

今関氏:

営業担当者に法務の有用性を認識してもらえているからこそですよね。一朝一夕でできることではなく、過去にプロジェクトの苦楽を共にした営業担当者が室長から部長、役員へと昇進していく流れの中で、法務部の先輩方が何十年も努力されてきた結果だと思います。

家庭での役割を果たしながら大型案件も対応できるフレキシビリティ

2016年の取材時から既に働き方改革に取り組まれていましたが、ワークスタイルは現在どのように変化しましたか。

高野氏:

現在は、最高のパフォーマンスが出せるのであればワークスタイルは各自に委ねるという方針のもと、いっそう多様な働き方が可能になっています。今や法務部員の半数近くが女性で、この数年間では育休の取得率は男女問わずほぼ100%。出産・育児だけでなく、介護などケアの必要な家族を持つメンバーもいますが、誰にとっても働きやすい環境が整っています。

タイゼン氏:

私は2022年に育休から復職しました。きちんと成果を出せるのであれば、勤務時間や、在宅勤務と出社の組み合わせなどの働き方について、自分で工夫しマネージしてよいというフレキシビリティは本当にありがたいです。

時差の関係で、22時ごろに自宅から電話会議を行うこともありますが、それまでは子どもと一緒に過ごして家族との時間を持つことができます。これが数年前だったら、小さな子どもがいると夕方のお迎えなどのため時短勤務にして退勤せざるを得ず、時差への対応が必要な案件や業務負荷の大きい案件を担当することはかなり困難だったと聞きます。ライフステージが変わっても、やりがいを感じる仕事を諦めなくていいので、非常に満足度高く働くことができています。

また、子育てをしながら働いている部員は多く、夕方以降しばらくの時間帯はお迎えやお世話で業務が難しいことなど、育児しながらの働き方について部全体に理解が浸透しており、育児との両立のための工夫等について相談もしやすい環境だと思います。

このような部員同士の相談や情報共有に関する取組みは最近特に進んでいます。たとえばITツールを活用したナレッジマネジメントにより、在宅勤務が多い部員でも必要な情報がいつでも入手でき、出社時と変わらず円滑に業務が推進できます。復職時のキャッチアップにおいても当該ツールに整理、蓄積された情報に大変助けられました。ナレマネの取組みの有用性については、キャリア入社の部員も強く感じるようです。

商社では、海外転勤など生活に大きな変化を与える人事異動があると思いますが、各家庭の状況との調整はどのようにされているのでしょうか。

高野氏:

昔であればトップダウンの辞令ひとつで決まっていましたが、今は様変わりしており、対話を重視して決める形になっています。

具体的には、キャリアに関する意向や家庭の状況などを把握する申し出の機会を毎年設けているのと、日常的なOne on Oneも活用して部員の人事に関する希望を把握しています。異動の必要が生じたら、まず3、4人の候補を出して、人事管理担当者がそれぞれと対話をし、最適任者を決めています。その際、本人や家庭の事情や、本人の希望なども把握し尊重するようにしています。

対話をしてみると、子育てしながらでも海外駐在したいという人もいますし、社内の配偶者と一緒に転勤できるのであれば、という希望が出てくることもあります。また、今のタイミングでは無理でも、3年後くらいにはぜひチャレンジしたいという意向の人もいます。

このような調整はかなり時間がかかりますが、本人のモチベーションを上げ、組織としてベストなパフォーマンスを出していくうえで非常に重要なプロセスだと考えています。

これからも組織の拡大を想定されていると思いますが、どのような人物が貴社法務にフィットするでしょうか。

高野氏:

法的素養や知識があることも重要ですが、最も重視しているのは、仲間と助け合ってワンチームで働くことに喜びを感じられるか、経営への貢献というミッションに共感して取り組めるか、人の育成にやりがいを感じるか、といった志向の面です。最近は私がいろいろな場へ積極的に出向き、三井物産法務部が大事にしていることを明確に発信するようにしているため、そういう組織で働きたいと考える人が集まってきてくれています。

今、三井物産の仕事はすごく面白いと思います。伝統的に手がけている国益を左右するような事業から、産業領域を横断するような新しい事業まで、まるで経済の縮図のようなビジネスを1つの会社の中で展開しているのです。当社は世界中の多様な産業領域の社会課題を掘り起こして、よりよい未来をつくるという目的のもと、多様な現実解を提供することに挑戦しています。それに対してダイレクトに貢献する実感を得られるのが当社法務の魅力だと思います。

本日はありがとうございました。

(文:周藤 瞳美、写真:岩田 伸久、取材・編集:BUSINESS LAWYERS編集部)

シリーズ一覧全47件

- 第1回 花王株式会社 グローバル法務の根幹にある個人商店マインド

- 第2回 「インハウス・ロイヤー」という選択肢 - 日本にとってCLOは必要なのか?

- 第3回 世界を股にかけた法務パーソン、国際ビジネスの現場で見えたもの

- 第4回 変わるワークスタイルと変わらぬ信念

- 第5回 会社の「誠実」を担う法務の姿 – 双日

- 第6回 300人体制を築くメガ法務の役目 - パナソニック

- 第7回 米国発のルールを日本に浸透させていく、アドビ法務・政府渉外本部の役割

- 第8回 マイクロソフトが実践するダイバーシティ戦略

- 第9回 法務畑を歩み続けたユニリーバ北島氏が考える、法務の役割と今後の課題

- 第10回 人と組織の成長を創造するプロアクティブな法務 - パーソルホールディングス

- 第11回 少数精鋭でチャレンジングな法務 - アサヒグループ

- 第12回 法律が追いつかないゲーム業界に求められるスピーディな体制構築術 - グリー

- 第13回 「1つの特許で生きるか死ぬか」、経営に直結する法務が見据えるグローバル化 - 田辺三菱製薬

- 第14回 たばこの概念を覆した「IQOS」で煙のない社会を目指す - フィリップ モリス

- 第15回 舞台はグローバル、事業に深くコミットする商社法務 - 三菱商事

- 第16回 懐深く、信頼して任せる風土 - 丸紅

- 第17回 経営の視点と専門性を持った法務人材を輩出する - キヤノン

- 第18回 「多様性」のある組織こそ、強みを生む - ソニー

- 第19回 一人ひとりが知財責任者としてのマインドを持つ - メルカリリーガルグループが実践する事業への関わり方

- 第20回 「使って初めて価値が出る」、ミッション・バリューを自らの言葉に「翻訳」して実践 - ユーザベース

- 第21回 「ポケモン」を支えるプロデューサーとしての法務 - 株式会社ポケモン

- 第22回 事業への情熱をもとに担当者をアサイン - DeNA

- 第23回 グローバルへと進化するために、働き方改革を推し進める法務組織 - 電通

- 第24回 プロジェクトチームの一員として、グローバルで多様なビジネスに並走する - アクセンチュア

- 第25回 事業部と一体となり、新規事業領域へチャレンジ – キリンホールディングス

- 第26回 合併を経て進化を続けるビジネスパートナーとしての法務 ―コカ・コーラ ボトラーズジャパン

- 第27回 活発なM&Aを支える法務組織とその柔軟な働き方 - 富士フイルム

- 第28回 契約書を作るだけではない、グローバルな成長に貢献するビジネスコンサルタントとしての法務 – 味の素

- 第29回 ウィズコロナ時代に問われる法務部門の組織運営 鍵はリーガルテックの積極活用 – 太陽誘電

- 第30回 テレワーク下の法務業務は「依頼者ファースト」のITツール活用で対応 - サイボウズ

- 第31回 アフターコロナになっても変わらない、法務のあるべき姿 - パーソルグループ

- 第32回 グローバル企業における法務業務とリーガルテック導入事例 勝機はスモールスタートにあり - 日揮グループ

- 第33回 急成長するベンチャーを支える「企業法務」の役割とは - GAテクノロジーズ

- 第34回 全ては事業の成長のために。ありのまま採用と価値観の共有化を通じて作り上げる熱い組織 - Visional

- 第35回 新規事業をサポートするインハウスロイヤーたち - あおぞら銀行のスタートアップサポートチームが生み出す価値とは

- 第36回 アクセンチュア法務が高い付加価値を生み出せる理由 オフショア化で契約業務を6割削減

- 第38回 「世界一幸せな法務」というビジョンを掲げ、事業を通じた社会課題の解決を目指す - LIFULL

- 第42回 伊藤忠商事の法務だからできること - 営業部門と共に闘い成長する法務部

- 第39回 強固な組織体制のもとで専門性の高いメンバーがイノベーションに貢献 - 日本アイ・ビー・エム

- 第40回 丸紅法務部の挑戦と変革 − 精鋭のメンバーがさらなる価値創出にコミットするために

- 第41回 経営とともに変革するパナソニックグループの法務 - 総勢600名の “One Legal Team”

- 第43回 頼れるビジネス・ソリューション・パートナーを目指して - コカ·コーラ ボトラーズジャパン

- 第44回 ビジネスに寄り添う住友商事法務部 - 社会とともに成長する

- 第45回 ワンチームで事業を支え経営課題に感度高く対応する三井物産法務部

- 第46回 オリンパス法務 グローバルかつサステナブルな組織運営のあり方

- 第47回 事業に寄り添うキリンホールディングス法務部 – グループ約200社を支援

- 第48回 「信頼こそ、私たちのアセットです。」大和アセットマネジメント法務コンプライアンス部が挑む企業価値向上の新しいアプローチ