企業法務の地平線

第43回 頼れるビジネス・ソリューション・パートナーを目指して - コカ·コーラ ボトラーズジャパン

法務部

シリーズ一覧全47件

- 第1回 花王株式会社 グローバル法務の根幹にある個人商店マインド

- 第2回 「インハウス・ロイヤー」という選択肢 - 日本にとってCLOは必要なのか?

- 第3回 世界を股にかけた法務パーソン、国際ビジネスの現場で見えたもの

- 第4回 変わるワークスタイルと変わらぬ信念

- 第5回 会社の「誠実」を担う法務の姿 – 双日

- 第6回 300人体制を築くメガ法務の役目 - パナソニック

- 第7回 米国発のルールを日本に浸透させていく、アドビ法務・政府渉外本部の役割

- 第8回 マイクロソフトが実践するダイバーシティ戦略

- 第9回 法務畑を歩み続けたユニリーバ北島氏が考える、法務の役割と今後の課題

- 第10回 人と組織の成長を創造するプロアクティブな法務 - パーソルホールディングス

- 第11回 少数精鋭でチャレンジングな法務 - アサヒグループ

- 第12回 法律が追いつかないゲーム業界に求められるスピーディな体制構築術 - グリー

- 第13回 「1つの特許で生きるか死ぬか」、経営に直結する法務が見据えるグローバル化 - 田辺三菱製薬

- 第14回 たばこの概念を覆した「IQOS」で煙のない社会を目指す - フィリップ モリス

- 第15回 舞台はグローバル、事業に深くコミットする商社法務 - 三菱商事

- 第16回 懐深く、信頼して任せる風土 - 丸紅

- 第17回 経営の視点と専門性を持った法務人材を輩出する - キヤノン

- 第18回 「多様性」のある組織こそ、強みを生む - ソニー

- 第19回 一人ひとりが知財責任者としてのマインドを持つ - メルカリリーガルグループが実践する事業への関わり方

- 第20回 「使って初めて価値が出る」、ミッション・バリューを自らの言葉に「翻訳」して実践 - ユーザベース

- 第21回 「ポケモン」を支えるプロデューサーとしての法務 - 株式会社ポケモン

- 第22回 事業への情熱をもとに担当者をアサイン - DeNA

- 第23回 グローバルへと進化するために、働き方改革を推し進める法務組織 - 電通

- 第24回 プロジェクトチームの一員として、グローバルで多様なビジネスに並走する - アクセンチュア

- 第25回 事業部と一体となり、新規事業領域へチャレンジ – キリンホールディングス

- 第26回 合併を経て進化を続けるビジネスパートナーとしての法務 ―コカ・コーラ ボトラーズジャパン

- 第27回 活発なM&Aを支える法務組織とその柔軟な働き方 - 富士フイルム

- 第28回 契約書を作るだけではない、グローバルな成長に貢献するビジネスコンサルタントとしての法務 – 味の素

- 第29回 ウィズコロナ時代に問われる法務部門の組織運営 鍵はリーガルテックの積極活用 – 太陽誘電

- 第30回 テレワーク下の法務業務は「依頼者ファースト」のITツール活用で対応 - サイボウズ

- 第31回 アフターコロナになっても変わらない、法務のあるべき姿 - パーソルグループ

- 第32回 グローバル企業における法務業務とリーガルテック導入事例 勝機はスモールスタートにあり - 日揮グループ

- 第33回 急成長するベンチャーを支える「企業法務」の役割とは - GAテクノロジーズ

- 第34回 全ては事業の成長のために。ありのまま採用と価値観の共有化を通じて作り上げる熱い組織 - Visional

- 第35回 新規事業をサポートするインハウスロイヤーたち - あおぞら銀行のスタートアップサポートチームが生み出す価値とは

- 第36回 アクセンチュア法務が高い付加価値を生み出せる理由 オフショア化で契約業務を6割削減

- 第38回 「世界一幸せな法務」というビジョンを掲げ、事業を通じた社会課題の解決を目指す - LIFULL

- 第42回 伊藤忠商事の法務だからできること - 営業部門と共に闘い成長する法務部

- 第39回 強固な組織体制のもとで専門性の高いメンバーがイノベーションに貢献 - 日本アイ・ビー・エム

- 第40回 丸紅法務部の挑戦と変革 − 精鋭のメンバーがさらなる価値創出にコミットするために

- 第41回 経営とともに変革するパナソニックグループの法務 - 総勢600名の “One Legal Team”

- 第43回 頼れるビジネス・ソリューション・パートナーを目指して - コカ·コーラ ボトラーズジャパン

- 第44回 ビジネスに寄り添う住友商事法務部 - 社会とともに成長する

- 第45回 ワンチームで事業を支え経営課題に感度高く対応する三井物産法務部

- 第46回 オリンパス法務 グローバルかつサステナブルな組織運営のあり方

- 第47回 事業に寄り添うキリンホールディングス法務部 – グループ約200社を支援

- 第48回 「信頼こそ、私たちのアセットです。」大和アセットマネジメント法務コンプライアンス部が挑む企業価値向上の新しいアプローチ

目次

日本における主要なコカ·コーラ社製品の製造販売を担うコカ·コーラ ボトラーズジャパン株式会社は2018年、コカ·コーライーストジャパン株式会社、コカ·コーラウエスト株式会社、四国コカ·コーラボトリング株式会社など複数社の合併によって誕生しました。

同社法務本部の宇佐川 智一氏、人見 友美氏、山根 睦弘氏、中谷 裕子氏、塚田 敦子氏の5名に、組織体制や最近の取組みなどについて伺いました。

宇佐川 智一氏

執行役員 最高法務責任者兼法務本部長

2014年米国ニューヨーク州弁護士登録。自動車メーカー、広告代理店、コンサルティングファームでの法務部門勤務を経て、2021年5月より現職。

人見 友美氏

法務本部 法務統括部 コーポレート法務部長

2000年弁護士登録(52期)。準大手法律事務所、不動産デベロッパー、メーカー法務部門勤務を経て、2023年7月より現職。

山根 睦弘氏

法務本部 法務統括部 SCM法務部長

自動車メーカー、外資系飲食チェーン、インターネット・広告・人材サービス業、流通小売業での法務部門勤務を経て、2018年8月入社。2023年7月より現職。

中谷 裕子氏

法務本部 法務統括部 営業法務部長

2002年弁護士登録(55期)、大手法律事務所、メーカー勤務を経て2023年7月より現職。

塚田 敦子氏

法務本部 リーガルオペレーションズ推進課長

ITベンチャーの法務部門を経て、2013年2月に統合前のボトラー社に入社。2023年7月より現職。

クライアント部門別の3部署で構成する法務統括部

まず、法務本部の組織体制について教えてください。

宇佐川氏:

法務本部は、コカ·コーライーストジャパン株式会社にあった法務本部を母体とし、旧ボトラー各社の法務機能が統合して2018年の合併直前に発足しました。

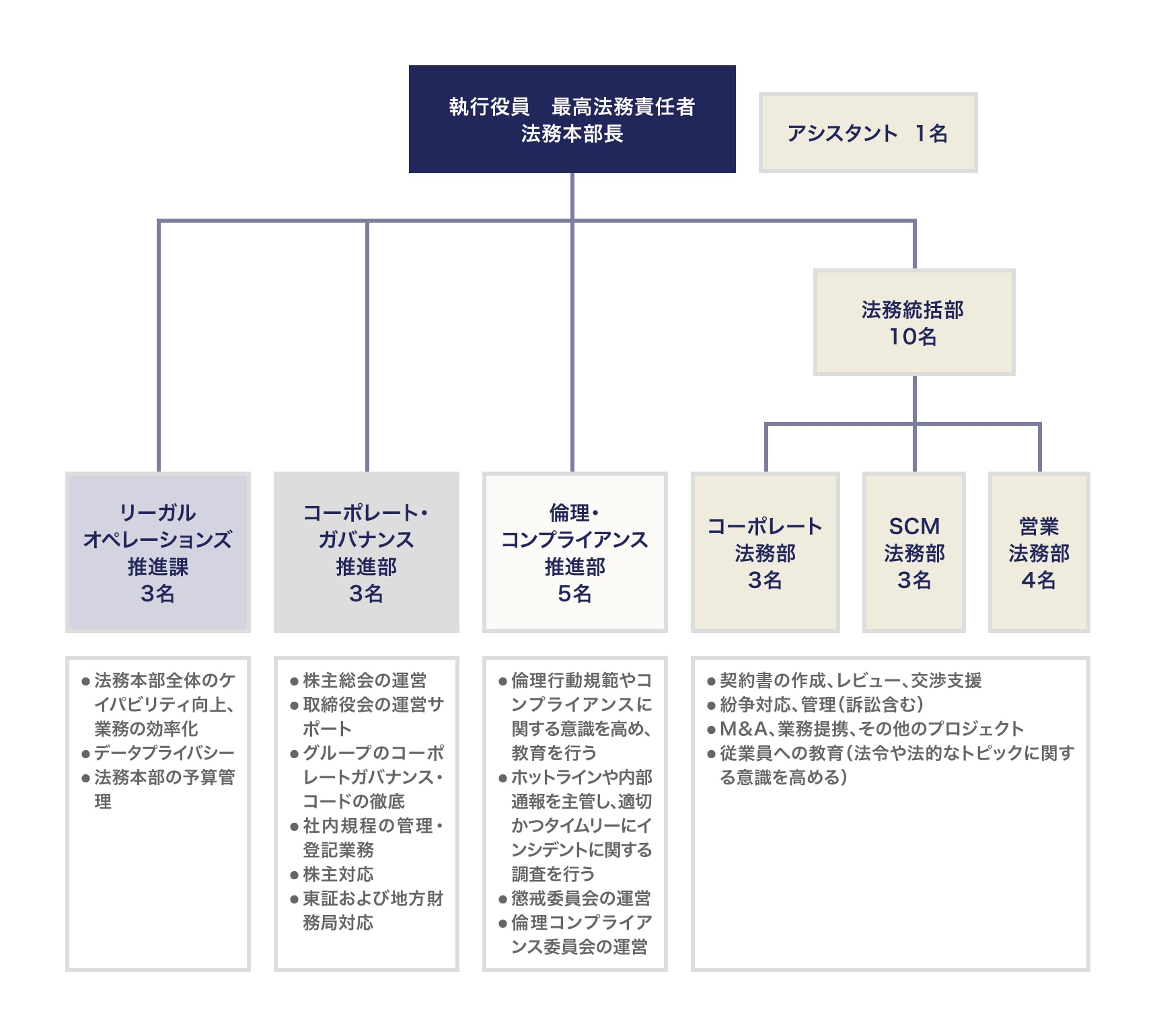

組織体制としては、法務統括部、倫理・コンプライアンス推進部、コーポレート・ガバナンス推進部からなり、本部長である私を含め全体で23名のメンバーが所属しています。このうち法務統括部は、社内クライアント別にコーポレート法務部、サプライチェーンマネジメント(SCM)法務部、営業法務部の3つに分かれています。さらに、2023年7月にはリーガルオペレーションズ推進課を新設し、法務本部全体の業務効率化を進めているところです。

組織図

全23名(2023年11月時点)

2019年の取材時から変化はありましたか。

山根氏:

組織としては、リーガルオペレーションズ推進課ができたのが大きな変更点です。人の出入りはあるものの全体としては人数は増えており、成長しています。

メンバー構成は、ここ数年は中途採用者が中心ですが、合併前に新卒入社して20年以上在籍している人もおり、法務本部全体で新卒・中途が半々くらいです。法律事務所から転職してきた有資格者や、メーカーや小売業など異業種から転職してきた法務経験者など、多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成されています。

法務統括部の3つの部署について、それぞれどのような業務を扱っているか教えていただけますか。

人見氏:

コーポレート法務部では、人事・総務、財務、経営戦略、調達といった管理部門に関わる法務を担当しています。最も多いのは人事・労務分野の相談で、業務の7〜8割を占めています。最近では、役員報酬BIP信託の導入やアクセンチュアとの合弁会社設立など、会社の新しいチャレンジを法的にサポートする業務も増えており、経営を支える法務としてやり甲斐を感じているところです。

山根氏:

SCM法務部では、当社営業地域にある17の工場を中心とする製造部門、そして製品を運搬する物流部門に関わる法的サポートを行っています。サプライヤーから原料を仕入れたり、協力会社から役務提供を受けたり、といった取引を多数扱っており、特に下請法・独禁法リスクへの目配りは欠かせません。

中谷氏:

営業法務部がサポートしているのは営業部門で、営業活動全般に関わる法務を扱っています。数が非常に多いのは自動販売機設置に関する契約ですが、通常は当社ひな形を使用するため、営業法務部ではそのタイプの契約レビューはほぼ行っていません。スーパーマーケット等の小売店への営業活動に関わる相談などが業務の中心となっています。

最近の業務としては、自動販売機のDXをめぐる法的検討があげられます。当社では2020年頃より、自動販売機から収集する膨大なデータの分析基盤構築、機械学習(AI)活用の検討を進めており、2021年からは日々のオペレーションにおいて本格的にデータ活用を開始しています。これに際して営業法務部では、データの収集・分析・活用にあたってどのような法的論点があり得るのかなどを議論、検討しました。これまであまりなじみのなかった電気通信事業法の改正が重なったこともあり、外部法律事務所の見解も確認しながら対応にあたりました。

クライアント部門のミーティングへの同席がもたらす効果とは

法務統括部の3つの部署でそれぞれ担当の事業部門を決めているということで、前回の取材時に伺った「ビジネスパートナー制」を変わらず続けられているんですね。

宇佐川氏:

はい。ビジネスパートナー制は、クライアント部門側から見て誰に相談すればよいのかが明確になり、かつ、法務としては責任感と達成感を得ながら仕事に取り組むことができるというメリットがあり、当社法務においてなくてはならない仕組みといえます。

事業部それぞれの実情に合わせたアドバイスや解決方法を提案できるようになるためには、普段からよくコミュニケーションを取り、社内で起こっていることやビジネス環境をよく知ることが何より大切です。そうして信頼関係が生まれると、さらに多くの情報が集まって根本的な問題に気づけるようになり、より大きな問題を未然に防ぐこともできます。法務には専門家としての知識や技術はもちろん重要ですが、よく話を聞いてくれて自分に合ったアドバイスや治療法、薬を提案してくれる「かかりつけ医」のような法務部門であることが重要だと考えています。

人見氏:

ビジネスパートナーという考え方の1つの表れといえるのが、クライアント部門のミーティングへの同席でしょう。コーポレート法務部では、人事と調達、財務の月次ミーティングに出席しています。お互いの顔が見えることで心理的距離が近くなり、また、口頭のコミュニケーションに加わることで、メールのやり取りだけでは見えてこない情報を得ることができます。

たとえば人事部門のミーティングでジョブ型雇用が話題になったことがありますが、人事部門の中でも人によって少しずつ意見が違うことがわかり、部門全体としての温度感をつかむことができました。

中谷氏:

営業法務部では、隔週で実施される営業部門のリーダー会議に出席しています。販売チャネルごとの業績や最近の取組み、来年の予算などについて情報共有する場です。ここで定期的にキャッチアップしておくことで、日常の相談対応や契約レビューがやりやすくなると感じています。

また、情報を得るだけでなく、法務から情報を発信する場としても活用していて、四半期に1度くらい、国内の法務ニュースを発表する時間をもらっています。最近では、電力会社のカルテル事件を例に、リニエンシー制度について紹介しました。営業は当社内でも特に外国人が多い部門なので、日本のニュースや法制度の解説について知りたいというニーズが高く、このような解説は喜んでもらえているようです。

山根氏:

SCM法務部からも、執行役員や執行役員にダイレクトレポートする人が出席する週1回のミーティングに出席しています。工場の生産調整・物流管理・在庫管理などについて議論する場で、法務から発信する時間も隔月くらいの頻度で設けています。他社で問題となった事例を引き合いにして話すことが多く、最近は転職に伴う営業秘密漏えいや五輪汚職事件を基に注意喚起を行いました。

宇佐川氏:

このような情報発信の取組みは社内から非常に歓迎されています。役員の皆さんからも、「勉強になる」「プロアクティブな発信をぜひ続けてほしい」といったポジティブなフィードバックをもらっていますので、今後も力を入れていきたいと考えています。

新設したリーガルオペレーションズ推進課への期待

リーガルオペレーションズ推進課はどのような目的で新設されたのでしょうか。

塚田氏:

法務本部の業務効率化を進めていくにあたり、全体を横串で見てあるべき姿と現状を整理し、そのギャップを埋めるために何をすべきか、テクノロジー活用も含めて検討・実施していくことを目的として設置されました。あわせて、部門横断的な視点が必要なプライバシー・個人情報関連の業務もカバーしています。

当課の新設以前からも、私が主担当となって契約管理システムと電子署名の導入を進めていましたが、このようなリーガルDX業務をより組織的・戦略的に推進していく体制としたものです。

契約管理システムは、レビュー済み契約書の承認をオンラインで行い、締結済み契約書をPDFデータで保管するもので、稟議決裁で使用している業務システムを改修して使用しています。この契約管理システムは2016年に旧コカ·コーラ イーストジャパンで利用を開始し、2018年の統合後には旧コカ·コーラ ウエストエリアでも導入されたもので、日常業務の中にすっかり定着しています。

契約管理システムから、部門別・担当者別の契約件数などのデータを抽出できますので、今後は、そういったデータを業務効率化のためにどんどん活用していこうと話しています。

宇佐川氏:

新設してまだ日が浅いのですが、法務機能を一段と強化していくために不可欠な組織として大いに期待しています。海外のボトラー社でも最近、同様の部署が立ち上がりましたので、彼らとの情報交換も行いながら最適なソリューションを模索していければと考えています。

契約管理システム、電子署名のほかに、業務効率化等のために取り組んでいることがあれば教えてください。

塚田氏:

各部門共通のNDAや購買基本契約、業務委託基本契約をはじめ、営業、SCM、人事・総務、情報システムなど各部門の取引に合わせた多数のひな形を用意しており、SCM法務部で20、営業法務部では180ほどの種類があります。当社ひな形のまま締結できる場合は法務のレビューを不要としているため、法務が関与する契約は全体の約7%にすぎず、業務効率化に大変役立っています。

ひな形が多数あると、アップデートなどの管理・運用が大変ではありませんか。

塚田氏:

変更する必要が出てきたら、グループ内のシェアードサービス会社に委託して対応してもらっています。頻度は多くなく、税制改正に伴う形式的な変更くらいですが、ひな形の数が多いので一括して任せられるのは助かっています。

中谷氏:

日常の運用としては、事業部側で変更してよい箇所を限定して、それ以外の条文にはロックをかける形としています。営業法務部で扱う契約は特に件数が多いため、このようなひな形対応で省力化できている部分は非常に大きいと感じています。

人見氏:

コーポレート法務部でも契約ひな形はいくつか用意していますが、そもそも契約関連業務の割合はそれほど高くなく、しかも類型化しにくい個別案件に関する相談が多いため、効率化の進め方は工夫する必要がありそうです。

一部、人事・労務に関わる相談には似たパターンのものもありますので、そのような業務からできる限り類型化・共通化して、ナレッジシェアも進めていきたいところです。

柔軟でスピーディー、かつフレンドリーな社風が魅力

社内での法務のプレゼンスについてはどのように感じていらっしゃいますか。

宇佐川氏:

当社では、法務は経営の重要な機能の一部として認識され、法務本部長は経営会議メンバーの一員として経営に参画しています。社長を含め、経営層に外国人が多いこともあって、法務に対する高いリスペクトを感じながら働ける組織です。

山根氏:

当社のMVV(ミッション、ビジョン、バリュー)は、Learning(学ぶ向上心)・Agility(変化を恐れず機敏に行動)・Result-orientation(結果を見据えてやり切る)・Integrity(誠実と信頼に基づく気高い志)の4つで、社長は繰り返しこれらの重要性を発信しています。

法務の立場としては、Integrityが社内全体にしっかり浸透しているおかげで働きやすいと感じます。法務の仕事は、ともすればお役所のような後ろ向きの印象を持たれがちですが、Integrityという前向きな価値を体現する役割として認識してもらえているのはありがたいことだと思います。

中谷氏:

クライアント部門と共にビジネスを動かすダイナミズムが味わえるのも、当社法務の魅力です。法的に難しい点が出てきた場合でも、どうやって課題を乗り越えていくか、どの解決策が最善かなど、部門の区別なく一緒に議論できる土壌があります。また、そうしたディスカッションに決裁権限を持つメンバーが参加することが多く、意思決定のスピードが早いことも特徴です。

人見氏:

当社法務は専門性の高いメンバーがそろっているのですが、それだけでなくクライアント部門でも、法的論点に対する感度や理解力の高い人が多いと感じています。クライアント部門の担当者と話していて、「法的に何が問題なの?なぜだめなの?」という議論で立ち止まることなく、「法的に問題があることはわかった。さてどう解決する?」という建設的な議論がすぐに始められるのは素晴らしいと思います。

法務部門の中でのコミュニケーションについてはいかがでしょうか。

宇佐川氏:

モチベーション向上のためにも法務内での横のつながりを重視しており、業務上の情報共有から業務に無関係な雑談まで、いろいろな切り口でコミュニケーションの促進を図っています。特に雑談は、社内事情やお互いの人柄をよく知る絶好のチャンスなので、意図的にその機会を設けることが重要です。

コロナ禍ではやはりコミュニケーション不足から孤独を感じるメンバーも見受けられましたが、最近はようやく対面でのやり取りが戻ってきて安堵しているところです。

塚田氏:

コミュニケーションを促進するための取組みとして、毎年、法務本部の各部からメンバーを選出し、「Tsunagu」という活動を行っています。この活動は、まなぶ向上心を促進するための「まなぶ会」とコミュニケーションを強化するための「つながる会」に分かれています。

その1つである「まなぶ会」は、法務本部とクライアント部門が一体となってソリューションを生み出せるようになるために行っています。会社の新しい取組みやビジネスを知るために、クライアント部門からゲストスピーカーを招き、中期経営計画や営業の最新事情などを学んでいます。

また、それとは別に、法的知識を学ぶ勉強会も1〜2か月に1回開催しています。最近でいえば、廃棄物関連法令をテーマとして、法務統括部のメンバーが講師となって実施しました。お付き合いのある弁護士にご協力いただき、コンプライアンス推進の取組みについてレクチャーしていただいた回もあります。

そして「つながる会」は、2か月に1度、法務本部全員がオンラインで集まり、さまざまなトピックで1時間ほど雑談を行うものです。数人のグループに分かれて語り合う形式で、トピックは「特に印象に残っている仕事」のような業務に関連する話題や、自分にとって思い入れのある場所・土地について話す「これが私のアナザースカイ」など、毎回工夫を凝らしています。

2023年度からは、つながる会のオフライン版として、「ビッグ・ミーティング」を半年に1度開催することにしています。冒頭の集合写真は7月に開催したときのものです。

大阪や福岡で働いているメンバーも含めて全員が東京に集まり、半日を共に過ごします。7月の開催では、コロナ禍で実現できなかったリアルなコミュニケーションを取り戻すべく、チームビルディングのためのさまざまなアクティビティを実施しました。リモートでももちろん業務に支障はないのですが、やはり会ってみると格段に仕事はやりやすくなりますね。

最後に、組織カルチャーについてお聞かせください。

人見氏:

法務の中、社内全体とも、さまざまな経験を持つ人で構成されているせいか、前例主義のような硬直的なカルチャーはまったくありません。私はこの中で一番新しいメンバーですが、入社後すぐになじむことができました。

塚田氏:

「今までと同じという選択肢はない」というメッセージが経営から発信されていることもあり、歴史ある企業でありながら、変化に対して積極的な社風があるのは特徴的だと思います。

それから、フレンドリーな人が多いですね。私が入社してまもない頃、根を詰めてパソコンに向かっていたら、近くの席の人が「大変そうだけど大丈夫?」と声をかけてくれて、肩の力が抜けたのを覚えています。これも社風といえるかもしれません。

宇佐川氏:

マネジメントを預かる法務本部長として、メンバーがモチベーション高く、楽しんで働ける職場を目指しています。そのためには、オープンなオフィスや多様な働き方を可能とする制度などの職場環境はもちろんのこと、何より共に働く仲間が魅力的でなくてはなりません。それがひいては信頼され、頼り甲斐のある法務であることにつながっていくと思います。

本日はありがとうございました。

(文:周藤 瞳美、写真:岩田 伸久、取材・編集:BUSINESS LAWYERS編集部)

シリーズ一覧全47件

- 第1回 花王株式会社 グローバル法務の根幹にある個人商店マインド

- 第2回 「インハウス・ロイヤー」という選択肢 - 日本にとってCLOは必要なのか?

- 第3回 世界を股にかけた法務パーソン、国際ビジネスの現場で見えたもの

- 第4回 変わるワークスタイルと変わらぬ信念

- 第5回 会社の「誠実」を担う法務の姿 – 双日

- 第6回 300人体制を築くメガ法務の役目 - パナソニック

- 第7回 米国発のルールを日本に浸透させていく、アドビ法務・政府渉外本部の役割

- 第8回 マイクロソフトが実践するダイバーシティ戦略

- 第9回 法務畑を歩み続けたユニリーバ北島氏が考える、法務の役割と今後の課題

- 第10回 人と組織の成長を創造するプロアクティブな法務 - パーソルホールディングス

- 第11回 少数精鋭でチャレンジングな法務 - アサヒグループ

- 第12回 法律が追いつかないゲーム業界に求められるスピーディな体制構築術 - グリー

- 第13回 「1つの特許で生きるか死ぬか」、経営に直結する法務が見据えるグローバル化 - 田辺三菱製薬

- 第14回 たばこの概念を覆した「IQOS」で煙のない社会を目指す - フィリップ モリス

- 第15回 舞台はグローバル、事業に深くコミットする商社法務 - 三菱商事

- 第16回 懐深く、信頼して任せる風土 - 丸紅

- 第17回 経営の視点と専門性を持った法務人材を輩出する - キヤノン

- 第18回 「多様性」のある組織こそ、強みを生む - ソニー

- 第19回 一人ひとりが知財責任者としてのマインドを持つ - メルカリリーガルグループが実践する事業への関わり方

- 第20回 「使って初めて価値が出る」、ミッション・バリューを自らの言葉に「翻訳」して実践 - ユーザベース

- 第21回 「ポケモン」を支えるプロデューサーとしての法務 - 株式会社ポケモン

- 第22回 事業への情熱をもとに担当者をアサイン - DeNA

- 第23回 グローバルへと進化するために、働き方改革を推し進める法務組織 - 電通

- 第24回 プロジェクトチームの一員として、グローバルで多様なビジネスに並走する - アクセンチュア

- 第25回 事業部と一体となり、新規事業領域へチャレンジ – キリンホールディングス

- 第26回 合併を経て進化を続けるビジネスパートナーとしての法務 ―コカ・コーラ ボトラーズジャパン

- 第27回 活発なM&Aを支える法務組織とその柔軟な働き方 - 富士フイルム

- 第28回 契約書を作るだけではない、グローバルな成長に貢献するビジネスコンサルタントとしての法務 – 味の素

- 第29回 ウィズコロナ時代に問われる法務部門の組織運営 鍵はリーガルテックの積極活用 – 太陽誘電

- 第30回 テレワーク下の法務業務は「依頼者ファースト」のITツール活用で対応 - サイボウズ

- 第31回 アフターコロナになっても変わらない、法務のあるべき姿 - パーソルグループ

- 第32回 グローバル企業における法務業務とリーガルテック導入事例 勝機はスモールスタートにあり - 日揮グループ

- 第33回 急成長するベンチャーを支える「企業法務」の役割とは - GAテクノロジーズ

- 第34回 全ては事業の成長のために。ありのまま採用と価値観の共有化を通じて作り上げる熱い組織 - Visional

- 第35回 新規事業をサポートするインハウスロイヤーたち - あおぞら銀行のスタートアップサポートチームが生み出す価値とは

- 第36回 アクセンチュア法務が高い付加価値を生み出せる理由 オフショア化で契約業務を6割削減

- 第38回 「世界一幸せな法務」というビジョンを掲げ、事業を通じた社会課題の解決を目指す - LIFULL

- 第42回 伊藤忠商事の法務だからできること - 営業部門と共に闘い成長する法務部

- 第39回 強固な組織体制のもとで専門性の高いメンバーがイノベーションに貢献 - 日本アイ・ビー・エム

- 第40回 丸紅法務部の挑戦と変革 − 精鋭のメンバーがさらなる価値創出にコミットするために

- 第41回 経営とともに変革するパナソニックグループの法務 - 総勢600名の “One Legal Team”

- 第43回 頼れるビジネス・ソリューション・パートナーを目指して - コカ·コーラ ボトラーズジャパン

- 第44回 ビジネスに寄り添う住友商事法務部 - 社会とともに成長する

- 第45回 ワンチームで事業を支え経営課題に感度高く対応する三井物産法務部

- 第46回 オリンパス法務 グローバルかつサステナブルな組織運営のあり方

- 第47回 事業に寄り添うキリンホールディングス法務部 – グループ約200社を支援

- 第48回 「信頼こそ、私たちのアセットです。」大和アセットマネジメント法務コンプライアンス部が挑む企業価値向上の新しいアプローチ