Legal Update

第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

法務部

シリーズ一覧全48件

- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント

- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント

- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント

- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向

- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

目次

- 令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等関係

- 企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正(政策保有株式関係)について

- 金融庁「記述情報の開示の好事例集2024」の公表

- 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(スタートアップへの資金供給の促進関係)の公表

- 東証「企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて」の公表

- GX実現に資する排出量取引制度の法的課題とその考え方についての報告書(案)とそれを踏まえた今後の対応方針

- 職業安定法施行規則および職業安定法に基づく指針の一部改正(2025年4月施行)

- 総務省「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会 報告書 2024」の公表

- 無期転換権と任期法の適用に関する最高裁判例(最高裁(一小)令和6年10月31日判決)

- 「すしざんまい」商標権侵害訴訟事件判決(知財高裁令和6年10月30日判決)

- 経営支配権が争われた上場会社による新株等発行が「著しく不公正な方法」によるものではないと判断された事例(東京地裁令和6年8月8日決定)

本稿で扱う内容一覧

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2024年8月8日 | 経営支配権が争われた上場会社による新株等発行が「著しく不公正な方法」によるものではないと判断された事例(東京地裁令和6年8月8日決定) |

| 2024年10月11日 | 厚生労働省「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」の一部改正 |

| 2024年10月18日 | 「GX実現に資する排出量取引制度の法的課題とその考え方についての報告書(案)」の公表 |

| 2024年10月23日 | 金融庁 令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等(契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備等)の公表 |

| 2024年10月30日 | 金融庁 令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等(顧客等の最善の利益の勘案義務等)に関するパブリックコメントの結果の公表 |

| 2024年10月30日 | 「すしざんまい」商標権侵害訴訟事件判決(知財高裁令和6年10月30日判決) |

| 2024年10月31日 | 総務省「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会 報告書 2024」の公表 |

| 2024年10月31日 | 無期転換権と任期法の適用に関する最高裁判例(最高裁(一小)令和6年10月31日判決) |

| 2024年11月8日 | 金融庁「記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)」の公表 |

| 2024年11月20日 | 金融庁「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令」第14条の改正及びこれに関連する内閣府令に関するパブリックコメントの結果の公表 |

| 2024年11月20日 | 東証「企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて」の公表 |

| 2024年11月26日 | 金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案(政策保有株式関係)の公表 |

| 2024年11月26日 | 金融庁「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(スタートアップへの資金供給の促進関係)の公表 |

| 2024年12月4日 | 「GX実現に資する排出量取引制度の検討の方向性を踏まえた法的課題の整理」の公表 |

| 2024年12月5日 | 金融庁「記述情報の開示の好事例集2024(第2弾)」の公表 |

編集代表:小倉 徹弁護士(三浦法律事務所)

令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等関係

執筆:藤﨑 大輔弁護士

令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等(契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備等)の公表

2024年10月23日、金融庁から、令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等が公表されました。2023年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律79号)の一部(同法附則1条4号に掲げる規定)の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。

主な改正等の内容は以下のとおりです。

(1)契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備

- 令和5年金融商品取引法(以下「金商法」といいます)改正において、契約締結前等に顧客への書面交付を原則として義務付ける規定が、「情報提供」義務に変更されることとなったところ(金商法37条の3第1項等)、電磁的方法を含む情報提供の方法の詳細が定められています(金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」といいます)79条等)。

- 令和5年金商法改正において、契約締結前に上記の情報提供を行うときは、顧客に対し、顧客属性に照らした説明を行う義務が法律レベルで課される一方で、内閣府令で定める場合は説明義務が免除されるとされていたところ(金商法37条の3第2項)、当該免除の要件について定められています(業府令96条の2)。

- 一定の金融商品取引契約についてはクーリングオフが認められているところ(金商法37条の6第1項)、情報提供の方法に応じクーリングオフの起算日の明確化が行われています(金融商品取引法施行令16条の3第2項、業府令115条)。

(2)目論見書の電子提供に係る規定の整備

- 目論見書の交付に関して、電磁的方法の種類および内容を示し、かつ、目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論見書被提供者に告知している場合は、電子提供を行うことができる旨が新たに定められています(企業内容等の開示に関する内閣府令23条の2第1項2号)。

(3)課徴金納付命令に係る審判手続のデジタル化に係る規定の整備

- 令和5年金商法改正において、課徴金納付命令に係る審判手続のデジタル化に係る規定が整備されるところ(金商法180条の2等)、手続の詳細について定められています(金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令18条の2等)。

令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等(顧客等の最善の利益の勘案義務等)に関するパブリックコメントの結果の公表

2024年10月30日、金融庁から、令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果が公表され、同日または同年11月1日より政令・内閣府令等が施行されました。なお、一部の改正については、これに遅れて、同年11月20日に、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令」第14条の改正及びこれに関連する内閣府令に関するパブリックコメントの結果が公表され、同年12月15日より政令・内閣府令が施行されています。

主な改正等の内容は以下のとおりです。

- 顧客等の最善の利益の勘案義務

- 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づくアナログ規制の見直し

- ソーシャルレンディング等に係る規制の見直し

- セキュリティトークン関連の見直し

- 金融商品販売業者等の掲げる勧誘方針の公表方法についてインターネット上での掲載義務

①に関連するパブリックコメントへの回答として、「顧客等の最善の利益」(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「金サ法」といいます)2条1項)の一般的な例を挙げることは適当ではないとして、具体例が挙げられることはなかったものの、その考え方に関する金融庁の回答が示されており、参考になります(2024年10月30日「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」No.1~34)。

また、②および⑤に関連して、標識のウェブサイト掲載(金商法36条の2第2項、業府令71条2項~4項)および勧誘方針のウェブサイト掲載(金サ法10条3項、同法施行令14条、金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令1項・2項)について、掲載方法や掲載義務が免除される要件の解釈に関する回答がなされており、参考になります(2024年10月30日「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」No.35~44、2024年11月20日「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」No.1~3)。

企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正(政策保有株式関係)について

執筆:金井 悠太弁護士、峯岸 健太郎弁護士

金融庁から、2024年11月26日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案が公表されました(以下「本改正案」といいます)。本改正案は、有価証券報告書における政策保有株式の開示に関する透明性と適切性を高めることを目的とするものであり、その概要は以下のとおりです。

改正の背景と概要

金融庁からは、大要、以下の点が改正の背景として示されています。

- 2023年度の有価証券報告書レビューにおいて、「株式の保有状況」の開示のうち、いわゆる政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式の開示状況を検証したところ、実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態になっていることが指摘され、かかる問題は、2024年6月に公表された「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024」においても指摘されている。

- 2024年8月の「2024事務年度金融行政方針」では、政策保有株式の開示の適切性を検証しつつ、政策保有株式に係る開示事項の追加を検討する方針が示されている。

主な改正内容

(1)企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

従前は、最近事業年度中に純投資以外の目的(政策保有目的を含む)から純投資目的に変更された株式について、銘柄ごとに、以下の情報の開示が求められていました。

- 銘柄

- 株式数

- 貸借対照表計上額

本改正案では、対象となる株式が最近事業年度末に保有している株式であることが明確化されると共に、直近5事業年度以内に純投資以外の目的(政策保有目的を含む)から純投資目的に変更された株式(当事業年度末に保有しているもの)について、銘柄ごとに、以下の情報の開示が求められることになります。

- 銘柄

- 株式数

- 貸借対照表計上額

- 保有目的の変更年度

- 保有目的の変更理由および変更後の保有または売却に関する方針

| 従前の開示内容 | 改正案における開示内容 |

|---|---|

最近事業年度中に純投資目的から純投資以外の目的(政策保有目的を含む)に変更された株式につき、銘柄ごとに、以下の情報

|

内容に変更はない※ |

最近事業年度中に純投資以外の目的(政策保有目的を含む)から純投資目的に変更された株式につき、銘柄ごとに、以下の情報

|

直近5事業年度に純投資以外の目的(政策保有目的を含む)から純投資目的に変更された株式(※)につき、銘柄ごとに、以下の情報

|

※対象となる株式は、いずれの場合も、最近事業年度末において保有しているものに限ることとされた。

(2)企業内容等の開示に関する留意事項について(開示ガイドライン)の改正

開示ガイドラインにおいて、過去のパブリックコメントの回答内容等を踏まえ、「純投資目的」の定義や考え方が以下のとおり明示されることになります。

(下線筆者)注:本改正案にて改正の対象となる記載上の注意

施行・適用時期

改正後の規定は、公布の日から施行される予定です。なお、改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の規定は、2025年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用予定となります。

意見募集について

本改正案については、2024年12月26日18時半を期限として意見募集が行われており、その結果は金融庁ウェブサイトにて公表予定です(2025年1月9日現在)。

本改正案については、弊所note記事「ポイント解説・金商法 #24:有価証券報告書における政策保有株式に関する開示ルールの改正と実務上の対応」をご参照ください。

金融庁「記述情報の開示の好事例集2024」の公表

執筆:坂尾 佑平弁護士

2024年11月8日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)」を公表し、同年12月5日には「記述情報の開示の好事例集2024(第2弾)」を公表し、好事例集(以下「本好事例集」といいます)を更新しました。

本好事例集は、2023年1月31日に公布された改正「企業内容等の開示に関する内閣府令」において、新たに求められている有価証券報告書の記載項目である「サステナビリティに関する考え方及び取組等」に関し、参考となる好事例を紹介するものです。

本好事例集は、「投資家・アナリスト・有識者が期待する開示を充実化させるための取組み」として、①開示検討の初期段階からCEOやCFO、経理部等が連携し、開示に関する取組を推進すること、②開示タイミングの見直しを行い、有価証券報告書を株主総会前に開示すること、③海外投資家向けに、日本語だけではなく、英語での情報発信も行うこと、④一覧表を使用する場合に画像ではなくテキストで記載することが有用であることを列記しています。

また、本好事例集は、「有価証券報告書のサステナビリティに関する考え方及び取組の開示例」として、全般的要求事項、個別テーマの開示例、「気候変動関連等」の開示例といった切り口で具体的な開示例を紹介し、さらに「好事例として着目したポイント」を記載しています。

さらに、本好事例集は、2023年3月期・2024年3月期決算の上場企業を対象に、有価証券報告書の「事業の状況」において、調査対象としたサステナビリティ関連の特定の単語(「人権」、「腐敗防止」、「贈収賄防止」、「サイバーセキュリティ」、「データセキュリティ」、「気候変動」、「TCFD」、「生物多様性」、「情報セキュリティ」、「知的財産」、「DX」)を含めた開示を行っている企業数を特定の単語ごとに調査・集計した定量分析結果も記載しています。

本好事例集は、サステナビリティ開示の内容を検討するうえで重要であることに加えて、ESG対応のアプローチを検討する際にも他社の先進的な取組を参考にできるという意味で有用な資料といえます。今後も本好事例集の更新が予定されており、引き続き注視していく必要があります。

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(スタートアップへの資金供給の促進関係)の公表

執筆:所 悠人弁護士

2024年11月26日、金融庁から、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(スタートアップへの資金供給の促進関係)が公表されました(以下「本改正案」といいます)。

2023年12月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」・「資産運用に関するタスクフォース」報告書における提言を受けて、スタートアップ等への資金供給や投資家のリスク負担能力に応じた多様な投資商品の提供を促進することを目的とするものです。

本改正案の主な内容は以下のとおりです。

(1)開示規制の見直し

A)株式報酬に係る開示規制の見直し

(特に手元資金に乏しいスタートアップ企業においては)人材確保のために重要な手段である株式報酬に関して、有価証券届出書の提出に代えて、臨時報告書の提出をもって募集または売出しを行うことができる特例制度(臨報特例)が存在します。

- まず、臨報特例の対象となる譲渡制限付株式(RS)に関して、譲渡制限期間は当該RSの交付を受けた事業年度経過後3か月を超えていなければならないとされていたところ、当該事業年度に係る有価証券報告書(交付日が事業年度開始後6か月後以内であれば半期報告書)が提出されるまでと変更され、短縮化されました。

- また、臨報特例が適用される募集または売出しの相手方の範囲は、発行会社の完全子会社・完全孫会社の役員・従業員とされていましたが、単に「子会社」の役員・従業員であれば足りることとなり、対象範囲が拡大されます。

- そして、事後交付型株式(RSU)に関しては現行実務上、開示のタイミングや内容に差異が見られ実務上の取扱いが明確でないと指摘されていましたが、RSUに係る募集または売出しについても、臨報特例が適用されることが明確化されます。

B)少額募集の有価証券届出書における開示内容の簡素化

スタートアップ企業の資金調達に係る情報開示の負担軽減・合理化を狙い、50名以上の一般投資家に勧誘する調達金額1億円以上5億円未満の有価証券の募集(いわゆる少額募集)を行う際の有価証券届出書における開示内容に関して、以下の簡素化が行われます。

- 記載すべき財務諸表を比較情報を含む最近事業年度の単体財務諸表のみとすること(監査対象期も直近の1期分に限定)

- サステナビリティ情報の記載を任意化すること

- 事業の内容、発行する株式の状況、コーポレート・ガバナンスに関する情報について会社法上の事業報告と同程度の記載で足りるものとする

(2)第一種少額電子募集取扱業務等の範囲の見直し

非上場株式等を対象とする少額のクラウドファンディングを行う場合に活用される金融商品取引業者の類型である「第一種少額電子募集取扱業務」等に関して、そのより積極的な活用によりスタートアップの資金需要にこたえることを目指し、①ファンド持分の発行価額の総額上限の1億円未満から5億円未満への引上げ、②投資家1人当たりの払込金額の上限の50万円から(a)純資産の5%、(b)収入金額の5%または(c)50万円のいずれか高い額(最大200万円)への引上げ等、算入要件の緩和等の措置が行われます。

(3)投資法人による自己投資口の取得禁止の緩和等

主として非上場株式等に対する投資を行うことを目的とする投資法人(ベンチャーファンド)に関して、投資主との合意により投資口を有償で取得することができる旨をあらかじめ規約に定めた場合、自己投資口の取得が可能となり(ただし、インサイダー取引規制が適用されます)、余剰資金の投資家への還元の選択肢が増加します。

東証「企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて」の公表

執筆:金井 悠太弁護士、峯岸 健太郎弁護士

東京証券取引所から、2024年11月20日に、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて」が公表されました(以下「本見直し案」といいます)。本見直し案は、①企業内容等の開示に関する内閣府令の改正、および、②有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正を受け、適時開示事由の追加等所要の上場制度の整備を行うものです。

企業内容等の開示に関する内閣府令の改正に伴う見直し

企業内容等の開示に関する内閣府令の改正(2024年4月1日施行)により、2025年4月1日以後、(i)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(ローン契約)の締結、社債の発行、(ii)財務上の特約の内容の変更、(iii)財務上の特約に定められる事由(トリガー事由)の発生((ii)(iii)につき、施行日前に締結された契約に係るものについては2026年4月1日以後)について、臨時報告書の提出が求められることとなります。

改正の詳細については、弊所note記事「ポイント解説・金商法 #12:企業・株主間のガバナンスに関する合意、企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意、財務上の特約の開示(2023年12月22日付企業内容等の開示に関する内閣府令の改正」もご参照ください。

かかる改正府令の適用開始を踏まえ、本見直し案においては、概要、以下の事由が新たに適時開示事由として追加される旨が示されています。

なお、軽微基準は、臨時報告書の提出基準と同様とし(現行の社債に係る期限の喪失事由についての適時開示基準も、臨時報告書の提出基準に合わせる)、上場債券・新株予約権付社債・交換社債は、上場廃止基準として期限の利益喪失が規定されていることから、軽微基準を適用しないこととされます。

- 上場会社または上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が、以下のaまたはbに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合

a 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結または財務上の特約が付された社債の発行(既に締結している金銭消費貸借契約または発行している社債に、新たに財務上の特約を付す場合を含む)

b 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の弁済期限の変更、財務上の特約が付された社債の償還期限の変更または金銭消費貸借契約もしくは社債の財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由および当該事由の発生があった場合の効果に照らして軽微なものを除く)

- 上場会社または上場会社の子会社等において、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約について財務上の特約に定める事由が発生した場合

以上の見直しは、2025年4月1日から実施されます。なお、上記①bおよび②に関して、2024年4月1日より前に締結された金銭消費貸借契約については、2026年3月31日まで適用しないことができます。

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う見直し

金商法上のインサイダー取引規制に関しては、従前、上場会社等の業務執行決定機関による株式発行・自己株式処分・新株予約権発行(以下「株式発行等」といいます)に係る決定については、軽微基準として、払込金額の総額が1億円未満であると見込まれることが条件とされていました。

これに関し、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正(2025年4月1日施行予定)により、株式報酬として株式発行等に係る決定を行う場合に限り、①希薄化率が1%未満と見込まれるここと、または②価額(時価)の総額が1億円未満と見込まれることのいずれかに該当する場合には軽微基準への該当性が認められることとなりました。

改正の詳細については、弊所note記事「ポイント解説・金商法 #23:株式報酬等に係るインサイダー取引規制の軽微基準の追加」もご参照ください。

かかる有価証券の取引等の規制に関する内閣府令を踏まえ、本見直し案においては、概要、株式報酬としての株式発行等に係る適時開示の軽微基準についても以下のとおり改正する旨が示されています。

- 希薄化率が1%未満と見込まれること

- 価額(時価)の総額が1億円未満と見込まれること

以上の見直しは、2025年4月1日から実施されます。

意見募集について

本改正案については、2024年12月20日を期限として意見募集が行われており、その結果は東京証券取引所ウェブサイトにて公表予定です(2025年1月9日現在)。

GX実現に資する排出量取引制度の法的課題とその考え方についての報告書(案)とそれを踏まえた今後の対応方針

執筆:中村 朋暉弁護士、所 悠人弁護士

2024年10月18日、第5回「GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会」(以下「本研究会」といいます)が開催され、「GX実現に資する排出量取引制度の法的課題とその考え方についての報告書(案)」が公表されました(以下「本報告書案」といいます)。

本研究会の趣旨・目的

本研究会は、経済産業省と環境省主催の下、2026年度から本格稼働予定の排出量取引制度の具体的な制度設計を行う前提として、排出量取引制度に関する日本法上の法的論点を抽出し、学術的・実務的な観点から考え方を整理することを趣旨・目的として開催されている研究会です(経済産業省のウェブサイト)。

本報告書案の概要

本報告書案では、第1回~第4回本研究会での検討実績を取りまとめる形で、大要、以下の法的論点等について整理がなされました。

(1)憲法上の論点(第1回および第2回本研究会)

- 営業の自由(憲法22条1項)について

- 平等原則(憲法14条1項)について

- 財産権(憲法29条1項・2項)について

- その他の課題(租税法律主義(憲法84条)との関係、条例による排出量取引制度との関係(憲法94条)等)

(2)行政法上の論点(第2回および第3回本研究会)

- 排出枠償却義務及び排出枠の行政法上の位置付け

- 対象事業者に対する権利救済・権利保護手続等の確保の在り方

- 行政処分の在り方、執行上の法的留意点

- 制度の実効性確保の在り方

- K-ETSにおける排出枠の割当方法からの学び

- その他の課題

(3)民事法上の論点(第3回および第4回本研究会)

- 排出枠の民事法上の性質

- 排出枠の取引に関する規律の在り方

- 既存法令との関係

- その他の課題

(4)排出枠の市場取引に係る法的在り方に関する論点(第4回本研究会)

- 取引業者・仲介業者への規律の在り方

- 排出枠取引所への規律の在り方

- 不公正取引への対応の在り方

(5)会計上の論点

- 現状の「排出量取引」に関する会計処理

- 排出量取引制度における会計上の論点

本報告書案を踏まえた法的課題についての今後の対応方針

2024年12月4日、第6回本研究会が開催され、本報告書案を踏まえた「GX実現に資する排出量取引制度の検討の方向性を踏まえた法的課題の整理」が公表されました(以下「本整理」といいます)。

本整理では、同年11月22日に内閣官房の「GX実現に向けたカーボンプライシング専門ワーキンググループ」において公表された「GX実現に資する排出量取引制度の検討の方向性」を前提に、本報告書案を踏まえた法的課題について、排出量取引制度を具体化するうえでの対応方針が定められました。

職業安定法施行規則および職業安定法に基づく指針の一部改正(2025年4月施行)

執筆:河尻 拓之弁護士、菅原 裕人弁護士

2024年10月11日付けで職業安定法施行規則および職業安定法に基づく指針(「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」。以下「本指針」といいます)に関する以下の改正(以下「本改正」といいます)が行われ、2025年4月1日から施行されます(厚生労働省ウェブサイト)。

有料職業紹介事業者に義務付けられる情報提供事項として紹介手数料率の実績の追加

有料職業紹介事業者は、これまでも厚生労働省の「人材サービス総合サイト」を利用して、就職者等の事業実績、手数料および返戻金制度に関する情報提供が義務付けられていましたが(職業安定法32条の16、職業安定法施行規則24条の8第3項)、本改正により、情報提供が義務付けられる項目に、直近年度の職種別の平均手数料率の実績が加わります(厚生労働省リーフレット「職業紹介事業者の皆さまへ」)。

具体的には、取扱実績の多い上位5職種を対象として、取扱職種ごとに常用就職(無期雇用または4か月以上の有期雇用)1件当たりの平均手数料率(求人者から徴収した手数料の総額を、就職した求職者の予定年収の総額で除したもの)の情報提供が義務付けられます。ただし、常用就職の実績が10件以下の場合は掲載は不要です。

本改正施行後は、毎年4月30日までに提出する「職業紹介事業報告」の提出後速やかに上記情報を「人材サービス総合サイト」に掲載することが必要になります。

職業紹介事業者および募集情報等提供事業者の違約金および利用料金等に関する明示義務

職業紹介事業者は、本改正により、求人者に対する違約金規約を設けている場合には、求人者に対し、当該規約の明示が必要となります。その際には違約金の額、違約金が発生する条件および解除方法を含む契約の内容について、わかりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ求人者に対し誤解が生じないよう明示する必要があります(厚生労働省リーフレット「職業紹介事業者の皆さまへ」)。

募集情報等提供事業者も、同様に、本改正により、利用料金および違約金等の額、当該金銭等が発生する条件および解除方法等を含む契約の内容について、わかりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ募集主に誤解が生じないよう明示する必要があります(厚生労働省リーフレット「募集情報等提供事業者の皆さまへ」)。

上記の明示義務には、本人が採用辞退後に別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合や、利用契約の更新に関するルールも含みます。また、求人者および募集主が契約締結後に確認できる必要があるため、口頭での説明や、ホームページの該当箇所を教示する等、求人者および募集主が同一文面を再読できない可能性がある方法だと、適切な方法で明示していないと判断される可能性があるので注意が必要です。

募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止

これまでも、職業紹介事業者については、早期離転職(定着阻害)や、それに伴う求人側の手数料負担の問題等に鑑み、労働者になろうとする者への金銭等の提供は原則禁止されていましたが(本指針第6の9の(4))、本改正により、募集情報等提供事業者についても、労働者になろうとする者に対する社会通念上相当と認められる程度を超える金銭やギフト券等を提供する行為は禁止されることになりました(厚生労働省リーフレット「募集情報等提供事業者の皆さまへ」)。

「社会通念上相当と認められる程度」の具体的な判断については、同リーフレット内のQ&Aにおいて、個々のケースごとに、提供される金銭等の趣旨、額、提供手法、その有する離転職誘引効果等を踏まえて総合的に判断されるものとされています。

また、規制の対象外になるケースとして、①サービスの質の向上を図るためのアンケート等への回答者のうち抽選による少数者に対して500円程度の電子ギフト券等を提供する行為、②イベント来場者を確保するために転職フェアへの来場およびブース訪問者に対して500円程度の電子ギフト券等を提供する行為(求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除く)が挙げられており、判断の参考になります。

総務省「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会 報告書 2024」の公表

執筆:小倉 徹弁護士

2024年10月31日、総務省は、「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会 報告書 2024」(以下「本報告書」といいます)を公表しました。

本報告書は、メタバースの市場規模およびユーザ数が将来的に大幅に増加することを見据え、ユーザにとってより安心・安全なメタバースの実現に向け、民主的価値に基づく原則等を検討するとともに、メタバースに係るサービスが国境を越えて提供されることを踏まえ、国際的なメタバースの議論にも貢献することを目的として開催されている「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」(以下「本研究会」といいます)により取りまとめられたものです。

本研究会は、ユーザにとって安心・安全なメタバースの実現に向けて、メタバースにおける民主的価値の主な要素を示したうえで、これを実現するため、メタバース関連サービス提供者に期待される取組としての原則を検討しており、その結果が本報告書において、「メタバースの原則」として紹介されています。その具体的な内容は以下のとおりです。

メタバースの自主・自律的な発展に関する原則

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| オープン性・イノベーション |

|

| 多様性・包摂性 |

|

| リテラシー |

|

| コミュニティ |

|

メタバースの信頼性向上に関する原則

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 透明性・説明性 |

|

| アカウンタビリティ |

|

| プライバシー |

|

| セキュリティ |

|

また、本報告書では、「メタバースの原則」のほか、メタバースをめぐる最近の動向、メタバースに関する技術動向、メタバースに関する様々な利活用事例、今後の検討事項等も紹介されており、メタバースに関する現状を把握し、今後を見通すにあたり、大変有用な資料であるといえます。

無期転換権と任期法の適用に関する最高裁判例(最高裁(一小)令和6年10月31日判決)

執筆:岩崎 啓太弁護士、菅原 裕人弁護士

2024年10月31日、労働契約法18条に定める無期転換権と「大学の教員等の任期に関する法律」(以下「任期法」といいます)の適用に関する初めての最高裁判例(以下「本判例」といいます)が公表されました(最高裁(一小)令和6年10月31日判決)。本判例は、主に大学をはじめとする学校法人の教員の雇用管理の参考となるものであり、以下ではその概要をご紹介します。

まず本判例を理解する前提として、労働者は、使用者との複数の有期雇用契約の通算契約期間が5年を超える場合に発生する無期転換権を行使し、当該有期雇用契約と同一条件の無期雇用契約を使用者と締結することができます(労働契約法18条1項)。

そして、任期法は、上記の無期転換ルールの例外を定めており、大学その他の学校法人が教員との間で有期雇用契約(任期の定めのある契約)を締結し、当該教員等を「先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき」(任期法4条1項1号)は、通算契約期間(任期)が10年を超えないと当該教員等は無期転換権を行使できないとされています(同法5条1項、7条1項)。

本判例では、学校法人である上告人が設置する大学の人間生活学部人間生活学科生活福祉コース(以下「生活福祉コース」といいます)において、講師として通算約5年半勤務した労働者(被上告人)が無期転換権を行使したため、当該労働者の務める講師職(以下「本件講師職」といいます)が任期法4条1項1号に該当し、無期転換権の行使が認められないかが争点になりました。

この点について、一審は任期法4条1項1号の該当性を肯定し、これに対して控訴審は該当性を否定し、結論が分かれていましたが、最高裁は概ね以下のように述べ、本件講師職が任期法4条1項1号の該当性を肯定しました。

- 任期法4条1項1号所定の教育研究組織の職の意義について、殊更厳格に解するのは相当でない。

- 生活福祉コースにおいては、被上告人を含む介護福祉士等の資格およびその実務経験を有する教員により、介護実習、レクリエーション現場実習といった授業等が実施されており、実務経験をいかした実践的な教育研究が行われていた。

- 上記の教育研究を行うに当たっては、教員の流動性を高めるなどして最新の実務経験や知見を不断に採り入れることが望ましい面があり、このような教育研究の特性に鑑みると、上記の授業等を担当する教員が就く本件講師職は、多様な知識または経験を有する人材を確保することが特に求められる教育研究組織の職であるというべきである。

ただし、本判例はあくまで事例判断ですので、今後のさらなる議論の蓄積が待たれます。

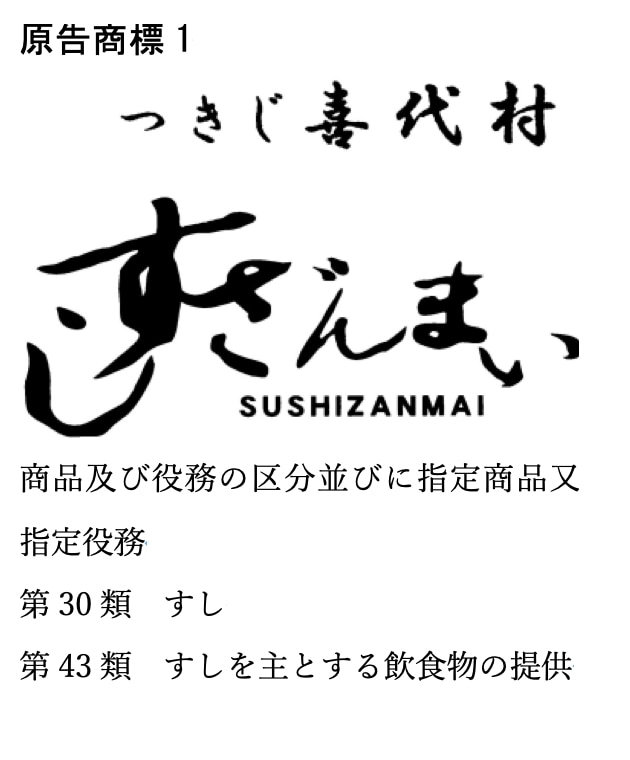

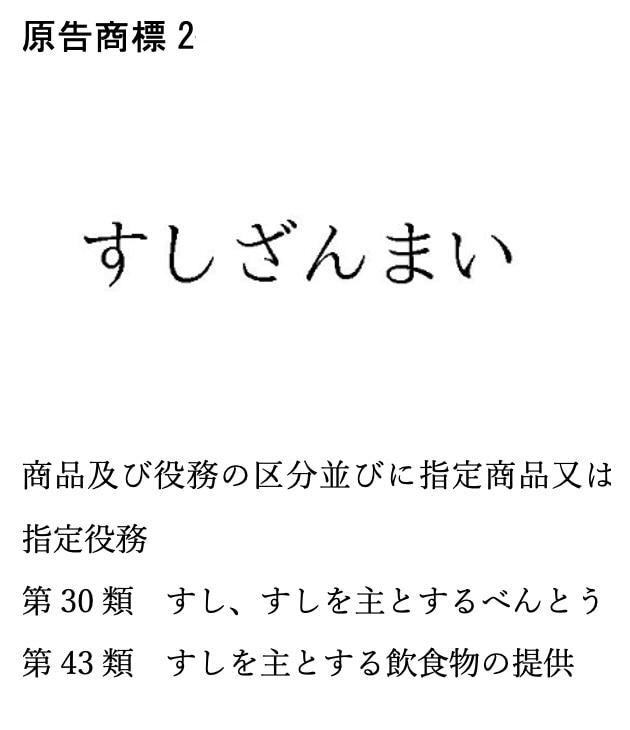

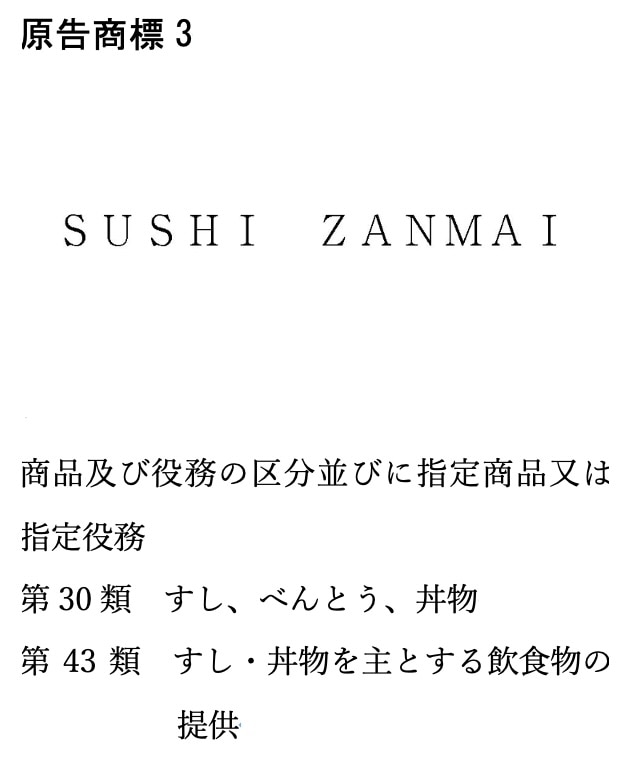

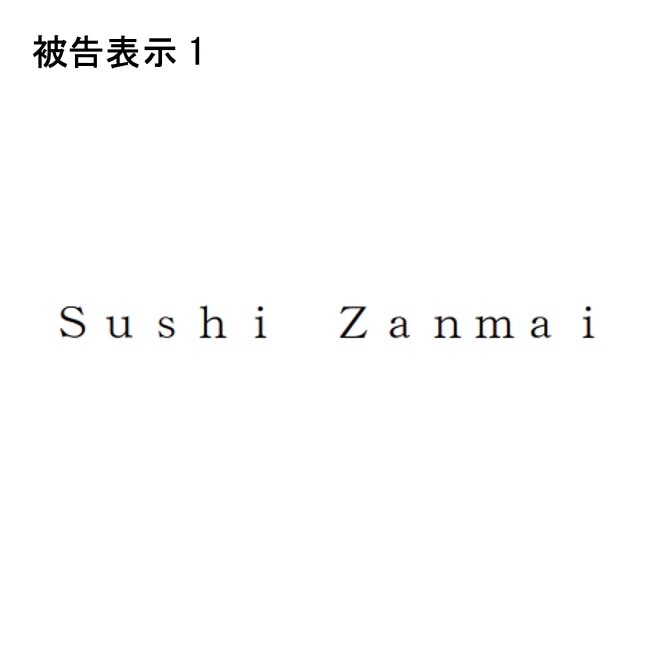

「すしざんまい」商標権侵害訴訟事件判決(知財高裁令和6年10月30日判決)

執筆:松田 誠司弁護士・弁理士

本件は、「すしざんまい」等の各登録商標に係る商標権を保有する原告(寿司チェーン「すしざんまい」を運営する株式会社喜代村)が、日本における食材仕入れおよび東南アジアのダイショーグループ各社への輸出を行っている被告が、本件ウェブサイトにおいて被告各表示を掲載した行為等について、商標権侵害または不正競争防止法2条1項1号もしくは2号の不正競争行為を構成することを理由として、差止めおよび損害賠償を求めた事案です。

なお、被告とともにダイショーグループを構成するSUPER SUSHI SDN.BHDは、マレーシアおよびシンガポールにおいて「Sushi Zanmai」という名称の飲食店を展開しており、ダイショーグループについて記載された本件ウェブサイトには「Sushi Zanmai」を含む飲食店チェーンの紹介がありました。

|

|

|

|

|

原審は、被告の行為は商標権侵害を構成する旨判断し、被告各表示の使用差止めおよび削除ならびに約600万円の損害賠償を認める判決をしたのに対し(東京地裁令和3年(ワ)第11358号)、知財高裁は、原告の請求をいずれも棄却する判決をしました(知財高裁令和6年10月30日判決、判決要旨)。

その主な理由は、被告の行為は、「被告各表示を商標として『使用』するものとはいえず、商品等表示を『使用』するものともいえない上、仮に商標としての使用等であると考えた場合でも、日本国内で提供される役務について使用されたものと認めることはできない」という点にあります。

具体的には、裁判所は、被告の行為がなされた本件ウェブサイトの構成および記載内容等を詳細に認定したうえで、「本件ウェブサイトは、全体として、被告を含むダイショーグループが東南アジアにおいて日本食を提供する飲食店チェーンを展開するとともに、そこで提供するための鮮度の高い良質な食材を日本から輸出する事業を営んでいることを紹介するもの」であり、「被告各表示は、その態様に照らし、食材の海外輸出を検討する国内事業者に向けた本件各ウェブページの中で、被告の事業を紹介するために使用されているにすぎず、本件すし店(筆者注・「Sushi Zanmai」)を日本国内の需要者に対し広告する目的で使用されたものではなく、現にそのような効果が生じている証拠もない」と認定し、被告の行為は原告各商標の「使用」に該当せず、商標権侵害を構成しないと判断しました。

また、不正競争防止法違反に関してもおおむね同様の理由により、商品等表示としての「使用」がなく、不正競争行為を構成しない旨判断しました。

近年、国境を超える知的財産権侵害の成否に関し議論がなされているところ、本件は事例判断ではありますが、商標権侵害および不正競争防止法違反について判断を示したものとして実務上重要なものと考えられます。

経営支配権が争われた上場会社による新株等発行が「著しく不公正な方法」によるものではないと判断された事例(東京地裁令和6年8月8日決定)

執筆:小林 智洋弁護士

本事案は、上場会社(以下「会社」といいます)の約36%の株式を保有していた代表取締役(以下「大株主」といいます)が、代表取締役を解職され、会社に対し大株主自身の取締役の選任を求める修正動議の予告や株主提案を行っていたところ、会社が第三者に対する新株および新株予約権発行(以下「本新株等発行」といいます)を決議したため、大株主が、本新株等発行は会社の経営支配権の維持を主要な目的とし「著しく不公正な方法」によるものであるとして本新株等発行の差止めを求めた事案です。

2024年8月8日、東京地方裁判所は大株主の主張を認めず、大株主の申立てを却下することを決定し(以下「本決定」といいます)、払込みにより本新株等発行の効力が発生しています(東京地裁令和6年8月8日決定)。

| 2024年5月9日 | 大株主、取締役会において自身が保有する約33%の株式の譲渡を提案するが取締役会で承認を得られず、代表取締役を解職 |

| 同年5月13日 | 大株主、取締役を辞任 |

| 同年6月12日 | 会社、大株主による定時株主総会の取締役選任議案に関し修正動議の予告を受けた旨の公表 |

| 同年6月21日 | 会社、第三者割当増資を含む第三者との基本合意の成立の公表 |

| 同年6月28日 | 定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます)が開催されるが議案の採決に至らず流会となり、任期満了となる会社取締役らが会社法第346条1項に基づき権利義務取締役(以下「本権利義務取締役ら」といいます)となる |

| 同年7月2日 | 大株主、会社に対して自身の取締役選任議案を含む臨時株主総会の招集請求 |

| 同年7月26日 | 会社、第三者との資本提携契約の締結および本新株等発行の決議 |

| 同年7月29日 | 大株主、本新株等発行の差止め仮処分の申立て |

| 同年8月8日 | 東京地裁、大株主の申立てを却下する決定(本決定) |

| 同年8月13日 | 払込みにより本新株等発行の効力が発生 |

(1)判断枠組み

本決定は、本新株等発行が、会社法210条2号および247条2号に定める「著しく不公正な方法」によるものであるかの判断に関して、従来の主要目的ルールの判断枠組みを踏襲しました。

具体的には、不当な目的を達成する手段として新株等発行が利用される場合がこれに該当するとし、株式会社において、①経営者と既存の株主との間に経営支配権についての争いがあり、②既存の株主の持株比率に重大な影響を及ぼすような数の新株等の発行がされ、それが第三者に割り当てられる場合に、③当該新株等が既存の株主の持株比率を低下させ、経営者の経営支配権を維持することを主要な目的としてされるものであるときは、当該新株等発行は、不当な目的を達成する手段として利用される場合に当たると判示しました。

(2)経営支配権争いの有無に関する判断(判断枠組み①)

本決定は、本権利義務取締役らが、本定時株主総会において自身らを会社の新たな取締役候補者とせず、会社提案の候補者が選任された後に本権利義務取締役らが会社の支配権を行使することとなると一応認めるに足りる資料が見当たらないこと、また、大株主が、自身が有する約33%の株式の譲渡を企図し、会社の継続的な支配を企図しているとは認められないことから、典型的な意味での経営支配権の奪い合いが生じていないと判示しました。

しかし、大株主が代表取締役を解職された経緯や、本権利義務取締役らが本定時株主総会における大株主による動議の採決に積極的に協力したとはいえないなどの経緯から、本権利義務取締役らが、大株主が選んだ株式の譲受人による会社の支配は望んでおらず、また、大株主も自身が保有する約33%の株式につき会社のコントロールプレミアムを含めた売却を企図しており、本新株等発行の割当先が筆頭株主となることは経済的に歓迎できない立場にあるといえることを踏まえ、より広い意味では、会社の経営支配権をめぐって対立関係にあると認められると判示し、経営支配権争いの存在を肯定しました。

(3)主要目的に関する判断(判断枠組み②③)

本決定は、大株主の持株比率への影響について、新株発行により、大株主の持株(議決権)比率が35.56%から29.92%に低下し、単独で特別決議を阻止する地位を失い、また、新株予約権の行使は筆頭株主の変動を生じさせるため、本新株等発行は大株主の持株比率に重大な影響を及ぼすことを認めています。

しかし、支配権維持目的については、会社が非常に厳しい財務状況・経営状況にあると評価したうえで、本新株等発行による資金調達は、債務超過に陥った会社の自己資本を増強して信用の維持回復を目指すための手段として必要性・緊急性・合理性を有しており、会社取締役会や特別委員会における検討経緯等にも照らし、本新株等発行は資金調達を主要な目的とするものであり、大株主の持株比率を低下させることで本権利義務取締役らが自らまたはその推薦する経営陣の経営支配権を維持することを主要な目的としてされるものではないと結論づけました。

本決定は、以上の主要目的ルールに従った判断が、大株主が主張する本定時株主総会の議事運営や本新株等発行に至る経緯を考慮してもなお覆されるものではないとし、本新株等発行の差止めを認めませんでした。

経営支配権が争われた上場会社における第三者割当増資が著しく不公正な方法によるものであるかを判示した重要な先例といえます。

シリーズ一覧全48件

- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント

- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント

- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント

- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向

- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向