Legal Update

第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

法務部

シリーズ一覧全48件

- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント

- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント

- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント

- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向

- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

目次

- 物流の2024年問題に関する改正法案の成立(第213回国会)

- 建設業の2024年問題に関する改正法案の成立(第213回国会)

- 育児介護休業法の改正法案の成立(第213回国会)

- 2024年通常国会において成立した金融関連の法律

- 「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」の成立

- 厚生労働省「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」の策定

- 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」の公表

- 事業場外労働のみなし労働時間制に関する新たな最高裁判例(最高裁(三小)令和6年4月16日判決)

- 職種限定合意が存在する場合の配置転換に関する新たな最高裁判例(最高裁(二小)令和6年4月26日判決)

2024年4月26日、今国会で「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。物流の2024年問題に対応する本法改正では、物流事業者はもちろん、荷主に対しても物流効率化のための措置について努力義務が課されます。さらに、一定規模以上の特定事業者となる荷主については中長期計画の作成や定期報告等が課され、物流統括管理者の選任も義務化されます。

同年6月7日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が今国会で可決・成立しました。本改正では、建設業の労働者の賃金の向上のため、適正な労務費等を確保するよう注文者に対しても一定の義務を負わせることや、建設業者に対して長時間労働の抑制のため、工期ダンピング対策の強化やICTを活用した生産性向上の導入が盛り込まれています。

同年5月24日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。育児介護休業法の改正では、3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握したうえで、柔軟な働き方を実現するための措置として、始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択しなければならなくなるなど、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための具体的な措置を求める内容が盛り込まれています。また、育児休業の取得状況の公表義務の対象が従業員数300人超の事業主に拡大されるなど、実務への影響が大きい内容です。

同年3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」、「事業性融資の推進等に関する法律案」が今国会に提出されました。前者は、投資運用業の制度の見直し、非上場有価証券の流通活性化に向けた制度の見直し、大量保有報告や公開買付に係る制度の見直し等の改正案が盛り込まれており、同年5月15日に可決・成立しました。後者は、不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資の推進を図るため、無形資産を含む事業全体を担保とする企業価値担保権の創設等が盛り込まれており、同年6月7日に可決・成立しました。

同年4月12日、今国会で「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」が可決・成立しました。この法律により、企業等にとって重要となる「増進活動実施計画」および「連携増進活動実施計画」の認定制度が創設されます。

同年3月29日、厚生労働省は、「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を公開しました。手引には、企業等がよりよい採用活動を行ううえで、現行の労働関係法令等で定められている開示項目等の整理および求職者等が求める情報の例示や、企業等が職場情報を提供するに当たっての一般的な課題や対応策が示されています。

同年4月19日、総務省と経済産業省は、「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を公表しました。本ガイドラインに法的拘束力はないものの、AI開発・提供・利用において、本ガイドラインを参照し、各事業主体が指針遵守のために適切なAIガバナンスを構築するなど、具体的な取組を自主的に推進することが重要であるとされています。

そのほか、事業場外での業務について「みなし労働時間制」が適用されるかをめぐって争われた最高裁判決、労働者と使用者との間で職種限定合意が存在する場合には同意なしに配置転換を命ずる権限を有しないとする最高裁判決について解説します。

編集代表:菅原 裕人弁護士(三浦法律事務所)

本稿で扱う内容一覧

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2024年3月29日 | 厚生労働省「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」の策定 |

| 2024年4月12日 | 「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」の成立 |

| 2024年4月16日 | 事業場外労働のみなし労働時間制に関する新たな最高裁判例(最高裁(三小)令和6年4月16日判決) |

| 2024年4月19日 | 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」の公表 |

| 2024年4月26日 | 物流の2024年問題に関する改正法案の成立(第213回国会) |

| 2024年4月26日 | 職種限定合意が存在する場合の配置転換に関する新たな最高裁判例(最高裁(二小)令和6年4月26日判決) |

| 2024年5月15日 | 「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」の成立 |

| 2024年5月24日 | 育児介護休業法の改正法案の成立(第213回国会) |

| 2024年6月7日 | 建設業の2024年問題に関する改正法案の成立(第213回国会) |

| 2024年6月7日 | 「事業性融資の推進等に関する法律」の成立 |

物流の2024年問題に関する改正法案の成立(第213回国会)

執筆:菅原 裕人弁護士

2024年2月13日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」(以下「本法案」といいます)が内閣より国会に提出され、同年4月11日に衆議院で可決、同年4月26日に参議院での可決を経て、本法案が可決・成立しました。本法案の審議経過については参議院のウェブサイトに記載のとおりです。

本法案は、①物流業の働き方改革によって物流の2024年問題のために物流の停滞が懸念される状況に対応するため、荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力してわが国の物流を支えるための環境整備に向けて、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容について抜本的・総合的な対策が必要なこと、②軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数が最近6年で倍増しており、安全対策の強化が求められること、の2点を背景にして物流の持続的成長を図るために提案されました。

本法案の概要は以下の表のとおりです。なお、本法案の概要、要綱や新旧対照表は、国土交通省のウェブサイトに記載されています。

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の改正概要

1 法律の名称の変更 |

|

2 荷主・物流事業者に対する物流効率化のための取り組むべき措置(努力義務)の新設 |

|

3 国による指導・助言、調査・公表 |

|

4 中長期計画の作成や定期報告等を義務付け等 |

|

5 物流統括管理者の選任 |

|

6 施行時期 |

|

貨物自動車運送事業法の改正の概要

1 トラック事業者の取引に対する規制的措置 |

|

2 軽トラック事業者に対する規制的措置 |

|

3 施行時期 |

|

本法案は、物流の2024年問題への対応のためのものであり、特に荷主に対して義務を負わせたことが大きな改正となります。上記表のとおり、物流事業者はもちろん、荷主に対しても物流効率化のための措置について努力義務が課されるとともに、一定規模以上の特定事業者となる荷主については中長期計画の作成や定期報告等が課され、物流統括管理者の選任も義務化されます。

このように物流事業者に限らず、荷主にも大きな影響を与えるため、実務上重要な改正法となります。物流事業者はもちろん、荷主である事業者は、施行日までに上記改正に対応することが必要となります。

建設業の2024年問題に関する改正法案の成立(第213回国会)

執筆:菅原 裕人弁護士

2024年3月8日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(以下「本法案」といいます)が内閣より国会に提出されました。同年5月23日に衆議院で可決、同年6月7日に参議院での可決を経て、

本法案が可決・成立しました。

本法案は、①建設業が他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難であること、②建設業が「地域の守り手」としての役割を将来にわたって果たしていけるよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要があることが背景となっています。このように、本法案も建設業の2024年問題への対応を背景とするものです。

本法案の概要は以下の表のとおりです。なお、本法案の概要、要綱や、新旧対照表は、国土交通省のウェブサイトに記載されています。

1 労働者の処遇改善 |

|

2 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止 |

|

3 働き方改革と生産性向上 |

|

4 施行時期 |

|

本法案について、建設業が対象となりますが、建設業に従事する労働者の賃金の向上のために、適正な労務費等を確保するよう、注文者に対しても一定の義務を負わせることに特色があります。また、建設業者に対しても長時間労働の抑制のために工期ダンピング対策を強化したり、ICTを活用した生産性の向上も導入することが予定されています。

育児介護休業法の改正法案の成立(第213回国会)

執筆:菅原 裕人弁護士

2024年3月12日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」(以下「本法案」といいます)が内閣より国会に提出され、同年5月7日に衆議院で可決、同年5月24日に参議院での可決を経て本法案が可決・成立しました。本法案の審議経過については参議院のウェブサイトに記載のとおりです。

本法案は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることをその趣旨としています。

本法案の概要は以下の表のとおりです。なお、本法案の概要、要綱や、新旧対照表は、厚生労働省のウェブサイトに記載されています。

1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 |

|

2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 |

|

3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 |

|

4 施行時期 |

2025年4月1日(ただし、2③は公布日、1①⑤は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日) |

育児介護休業法については、度々改正がなされますが、本法案も実務上、重要な影響がある内容となっています。

上記概要に記載のとおり、本改正は、自社の育児介護休業制度について、規程や運用・取組を変えていかなければならない事項が多くなっています。

特に、3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握したうえで、柔軟な働き方を実現するための措置として、始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択しなければならなくなるなど、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための具体的な措置が求められることとなります。使用者としては、制度としてこれらの措置の検討を迫られることとなります。

また、育児休業の取得状況の公表義務の対象が従業員数300人超の事業主に拡大されることとなりました。育児休業の取得状況の公表義務は、2021年の育児介護休業法により改正され、2023年4月1日より開始されたものですが、対象となるのは従業員数が1,000人超の事業主でした。本法案はその対象従業員数を大幅に引き下げるものとなり、公表義務の対象事業者数が著しく増加することが見込まれます。公表義務の内容は、本連載第14回「4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向」に概要をまとめていますので、ご参照ください。

2024年通常国会において成立した金融関連の法律

執筆:藤﨑 大輔弁護士、所 悠人弁護士

2024年3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」、「事業性融資の推進等に関する法律案」が国会に提出されました(金融庁のウェブサイト)。なお、前者については、国会審議を経て5月15日に可決・成立し、後者については6月7日に可決・成立しています。

それぞれ主な改正内容をご紹介します。

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律

(1)投資運用業者の参入促進

投資運用業等に関するミドル・バックオフィス業務(法令遵守、計理等)を受託して業として行う「投資運用関係業務受託業」の登録制度を新設しています(改正金融商品取引法(以下「金商法」)2条43項、44項)。

投資運用関係業務受託業の登録は任意ですが(改正金商法66条の71)、投資運用業を行おうとする者が登録業者に投資運用関係業務を委託する場合、投資運用業の登録要件(人的構成)が緩和されるという利点があり(改正金商法29条の4第1項1号の2但書)、これによる投資運用業者の参入促進を狙っています。

また、現行金商法では、投資運用業者がすべての運用財産に関する運用権限を全部委託することが禁止されているところ、投資運用業者がファンド運営機能(企画・立案)に特化し、様々な運用業者へ運用を委託できるよう、運用権限の全部委託が可能になります(改正金商法42条の3第2項。投資信託及び投資法人に関する法律12条、202条においても同様の改正がなされます)。

(2)非上場有価証券の流通活性化

スタートアップ等が発行する非上場有価証券の仲介業務への新規参入を促進し、その流通を活性化させるため、第一種金融商品取引業のうち、プロ投資家(特定投資家)を対象とし、非上場有価証券の仲介業務に特化し、原則として金銭等の預託を受けない場合を「非上場有価証券特例仲介等業務」と新たに定義し(改正金商法29条の4の4第8項)、同業務のみを行う場合は、第一種金融商品取引業の登録要件が緩和されます(同条1項~6項)。

また、非上場有価証券の電子的な取引の場を提供する場合、取引規模が限定的なときは、私設取引システム(PTS)の認可を要せず、第一種金融商品取引業の登録により運営可能とされます(改正金商法30条1項但書)。

(3)大量保有報告制度の対象明確化

現行の大量保有報告制度では、保有株式数を合算して計算すべき「共同保有者」に関して、共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者については、例外なく共同保有者に該当するものとされています(現行金商法27条の23第5項)。

しかし、上記合意には黙示の合意が含まれ、機関投資家による協働エンゲージメントに委縮効果をもたらしていると指摘されていたことから、企業支配権等に関しない機関投資家間の継続的でない合意である場合には、共同保有者に該当しないことが明確化されます(改正金商法27条の23第5項)。

(4)公開買付制度の対象取引の拡大

公開買付制度に関して、市場外取引だけでなく、市場内取引(立会内)も適用対象となります(改正金商法27条の2第1項1号)。

また、公開買付を要する所有割合が、議決権の3分の1から30%に引き下げられます(改正金商法27条の2第1項1号)。

いずれも、市場内取引等を通じた非友好的買収事例の増加やM&Aの多様化を踏まえて、取引の透明性・公正性の向上を図る観点から、公開買付規制の対象取引を拡大するものです。

(3)(4)は2023年12月25日に公表された「金融審議会公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告」を踏まえた改正となっています。

同報告に関する詳細については、弊所のNote記事「ポイント解説・金商法 #13:公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告【前編:公開買付制度のあり方について】」および「ポイント解説・金商法 #14:公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告【後編:大量保有報告制度のあり方・実質株主の透明性について】」をご参照ください。

事業性融資の推進等に関する法律

(1)事業性融資の推進

不動産等の有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証により事業承継や思い切った事業展開を躊躇している事業者の資金調達を円滑化するため、無形資産を含む事業全体を担保とする制度(企業価値担保権)を創設。企業価値担保権の概要は以下のとおりです。

| 担保目的財産 | 総財産(将来キャッシュフローを含む事業全体の価値) |

| 債務者・担保権設定者 | 株式会社・持分会社 |

| 担保権者 | 企業価値担保権信託会社(※新設) |

| 債権者・被担保権者 | 制限なし |

| 対抗要件 | 商業登記 |

| 債務者・担保権設定者に対する制限 | 担保目的財産の処分は原則自由(一定の通常の事業活動の範囲外の行為には、担保権者の同意を要する) |

| 債権者・被担保権者の権限制約 | 粉飾等があった場合を除き、経営者保証の利用を制限 |

企業価値担保権の設定に伴う権利義務に関する適切な理解や取引先等の一般債権者保護等、担保権の適切な活用を確保するため、担保権者は新たに創設される信託業の免許を受けた者(企業価値担保権信託会社)に限定されます。

担保権実行時には、企業価値を損なうことがないよう、事業継続に不可欠な費用(商取引債権・労働債権等)について優先的に弁済し、その後、裁判所の許可を得て事業譲渡を行い、その対価が融資の返済に充てられます。

企業価値担保権の活用等の支援を目的として、事業性融資について高度な専門的知見を有し、事業者や金融機関等に対して助言・指導を行う機関の認定制度が導入されます。

「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」の成立

執筆:坂尾 佑平弁護士

2024年4月12日に、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」が参議院本会議で可決され、成立しました(以下「生物多様性増進活動促進法」といいます)。

2022年12月に「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(英文および環境省仮訳が公表されています)というグローバルでの新しい目標が採択され、2030年までにネイチャーポジティブ(自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること)が掲げられました。

これを受け、日本では、2023年3月31日に「生物多様性国家戦略2023-2030~ネイチャーポジティブ実現に向けたロードマップ~」が閣議決定されました。

また、同年9月18日に、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)が情報開示枠組みの最終提言を公開し、企業の情報開示の文脈においても、生物多様性・自然資本の重要性が高まっています。

このような背景のもと、「生物の多様性の損失が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼしている中で、我が国においても生物の多様性の損失が続いている状況に鑑み、この状況を改善する地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等の措置を講じ、もって豊かな生物の多様性を確保し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること」を目的とする生物多様性増進活動促進法が制定されるに至りました(環境省のウェブサイト)。

生物多様性増進活動促進法のうち、特に企業等にとって重要なのは、「増進活動実施計画」および「連携増進活動実施計画」の認定制度です。

企業等は、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった生物多様性の維持・回復・創出に資する「増進活動実施計画」を作成し、主務大臣の認定を受けることができます。また、市町村が多様な主体と連携して行う活動の「連携増進活動実施計画」を作成し、主務大臣の認定を受ける制度も創設され、企業等もその連携主体に含まれます。

これらの計画の認定を受けた者は、その活動内容に応じて、自然公園法・自然環境保全法・種の保存法・鳥獣保護管理法・外来生物法・森林法・都市緑地法における手続のワンストップ化・簡素化といった特例を受けることができます。

生物多様性増進活動促進法は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。

企業等としては、これらの制度を活用し、自社として生物多様性の増進に寄与する取組を検討・実行するとともに、その取組を生物多様性等に関する情報開示に活用することが考えられます。

厚生労働省「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」の策定

執筆:菅原 裕人弁護士

2024年3月29日、「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」(以下「本手引」といいます)が厚生労働省から公開されました(厚生労働省のウェブサイト)。

本手引は、各企業等がよりよい採用活動を行ううえで参考とできるよう、現行の労働関係法令等で定められている開示項目等の整理および求職者等が求める情報を例示するほか、企業等が職場情報を提供するに当たっての一般的な課題や対応策を示したものとなっています。

これまで、労働関係法令等によって開示が求められる項目が多岐にわたっていたところ、本手引はそれらを整理したことに意義があり、適切な採用活動を行うために有用なものとなります。

本手引において整理されている労働関係法令等による企業等の情報の開示項目に関して、概要として以下のとおり整理されています。

1 労働者の募集に当たり開示・提供するもの |

|

2 労働者の募集の有無にかかわらず定期的な公表が求められるものまたは公表することが望ましいとされているもの |

|

3 資本市場において公表する非財務情報(人的資本関係) |

|

本手引を参考に採用活動のための情報開示が十分かを確認することがよいでしょう。

総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」の公表

執筆:橋爪 航弁護士

2024年4月19日、総務省および経済産業省より「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」(以下「本ガイドライン」といいます)が公表されました。同年1月から2月にかけて行われたAI事業者ガイドライン案へのパブリックコメントの結果を踏まえて、公表されたものです。

本稿では、本ガイドラインの全体像について解説いたします。

本ガイドラインの目的

本ガイドラインは、AI関連技術の発展、Society5.0の実現、国際的議論を背景に、AIの安全安心な活用が促進されるよう、わが国におけるAIガバナンスの統一的な指針を示すものとされています。

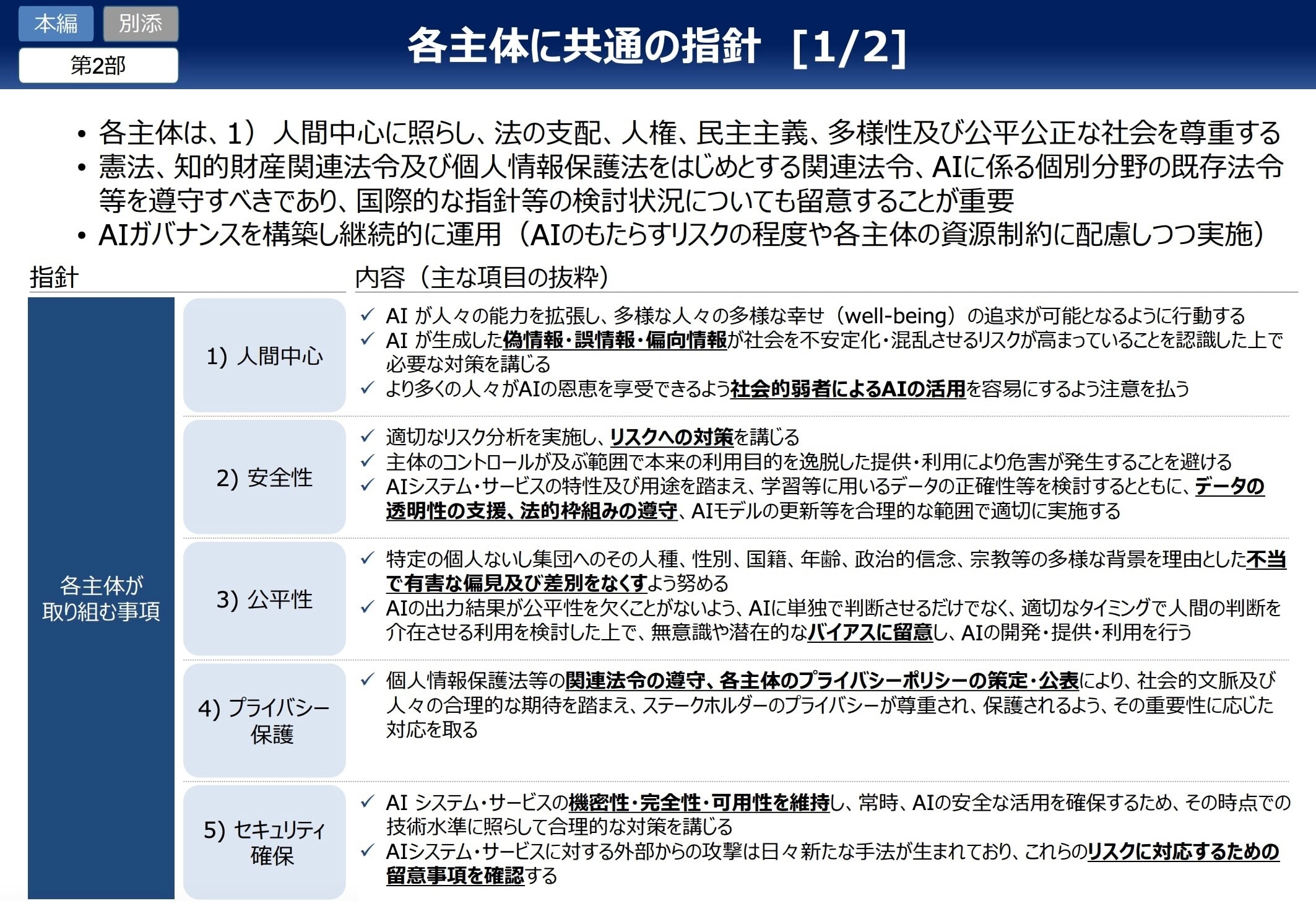

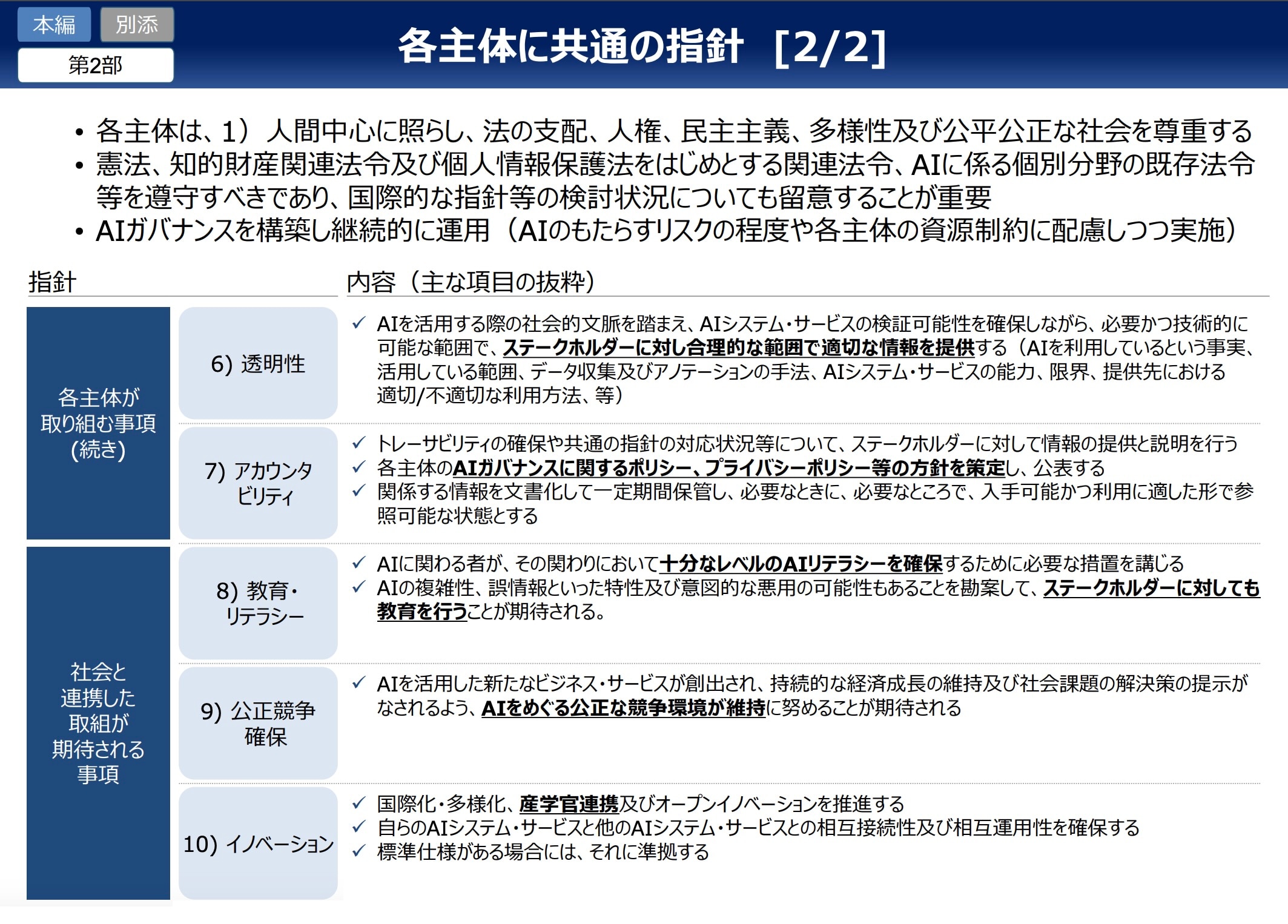

これにより、様々な事業活動においてAIを活用する者が、国際的な動向およびステークホルダーの懸念を踏まえたAIのリスクを正しく認識し、必要となる対策をAIのライフサイクル全体で自主的に実行できるように後押しし、互いに関係者と連携しながら「共通の指針」と各主体に重要となる事項および「AIガバナンス」を実践することを通して、イノベーションの促進とライフサイクルにわたるリスクの緩和を両立する枠組みを積極的に共創していくことを目指すものです。

本ガイドラインの基本的な考え方

本ガイドラインでは、「①事業者の自主的な取組の支援」、「②国際的な議論との協調」、「③読み手にとっての分かりやすさ」を基本的な考え方としています。加えて、教育・研究機関、一般消費者を含む市民社会、民間企業等で構成されるマルチステークホルダーで検討を重ね実効性・正当性を重視するとともに、AIガバナンスの継続的な改善に向け、アジャイル・ガバナンスの思想を参考にしながらLiving Documentとして今後も更新を重ねていくものとされています。

ここで、「①事業者の自主的な取組の支援」について、対策の程度をリスクの大きさおよび蓋然性に対応させる「リスクベースアプローチ」に基づく企業における対策の方向性が示されています。また、本ガイドラインにおいて、「③読み手」として想定されているのは、AIの事業活動を担う立場としての「AI開発者」、「AI提供者」、「AI利用者」の3者であり、「データ提供者」、「業務外利用者」は対象外とされています。

本ガイドラインの対象範囲

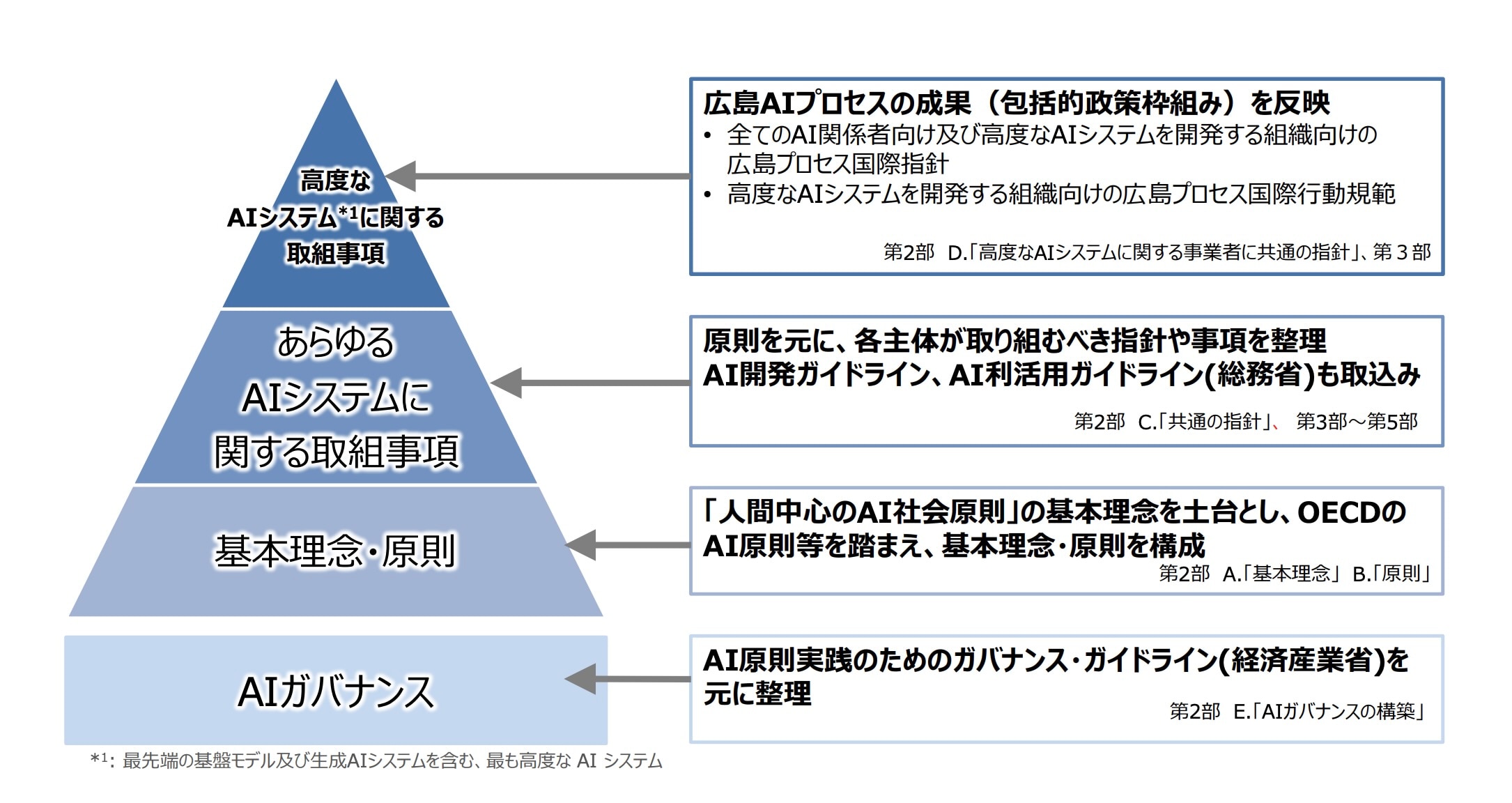

本ガイドラインは、広島AIプロセスで取りまとめられた高度なAIシステムに関する国際指針および国際行動規範を反映しつつ、一般的なAIを含む(想定され得るすべての)AIシステム・サービスを広範に対象とします。法的拘束力はないものの、実際のAI開発・提供・利用においては、本ガイドラインを参照し、各事業主体が指針遵守のために適切なAIガバナンスを構築するなど、具体的な取組を自主的に推進することが重要であるとされています。

本ガイドラインの構成

本ガイドラインは大きく、「本編」と「別添」に分かれています。

「本編」は、事業者がAIの安全安心な活用を行い、AIの便益を最大化するために重要な「どのような社会を目指すのか(基本理念=why)」および「どのような取組を行うか(指針=what)」を示したものです。

「別添(付属資料)」は、「具体的にどのようなアプローチで取り組むか(実践=how)」を示すことで、事業者の具体的な行動へとつなげることを想定しているものです。

そして、AIに関する事業者が共通で遵守すべき原則を説明したうえで(第2部、下図ご参照)、各事業主体の遵守事項および対応のポイントを、AI開発者(第3部)、AI提供者(第4部)、AI利用者(第5部)に分けて解説しています。

さらに、高度なAIシステムに関係する事業者について、広島AIプロセスを経て策定された「全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針」およびその基礎となる「高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際指針」を踏まえ、上記「共通の指針」に加えて遵守すべき事項を記載した「高度なAIシステムに関係する事業者に共通の指針」、そして、各主体間で連携しバリューチェーン全体で「共通の指針」を実践しAIを安全安心に活用していくための、AIに関するリスクをステークホルダーにとって受容可能な水準で管理しつつ、そこからもたらされる便益を最大化する「AIガバナンスの構築」について整理されています。

AI事業者各主体が取り組む事項

各事業主体がAIによるリスクを抑えつつ便益を享受する取組の立案、実践を確実に推進するための「チェックリスト」および「具体的なアプローチのためのワークシート」は、本ガイドラインにおいて求められる対応を行ううえで参考になります。

これらの資料では、以下のようなフローが想定されています。

↓

「チェックリスト」を活用し、本編・別添についての各主体の取組(What)を確認する

↓

「具体的なアプローチ検討のためのワークシート」を使用し、各事業者の具体的なアプローチ(How)を検討する

欧州におけるAI規制法案の最終案が、2024年3月13日に欧州議会において可決されていることからも、AI関連規制や事業者に求められる対応は目まぐるしく変動しています。各事業者においては、AIガバナンスやAI関連の規制の方向性を示す指針として本ガイドラインの内容を十分に理解し、都度参照して行動していくこと、そしてグローバルなAIガバナンス・AI関連規制の潮流を継続的にウォッチしていく必要があります。

事業場外労働のみなし労働時間制に関する新たな最高裁判例(最高裁(三小)令和6年4月16日判決)

執筆:越場 真琴弁護士、菅原 裕人弁護士

2024年4月16日、最高裁判所(以下「最高裁」といいます)は、外国人技能実習生の監理団体Y(一審被告、上告人)に指導員として雇用されていた元従業員X(一審原告、被上告人)について、事業場外労働のみなし労働時間制(以下「事業場外みなし労働時間制」といいます)を適用できるかが争点となった事件(以下「本事件」といいます)において、事業場外みなし労働時間制を適用できないと判断した原審の判断が誤りであるとしてこれを破棄し、原審に差し戻す旨の判決(以下「本判決」といいます)を下しました(最高裁(三小)令和6年4月16日判決)。

事業場外みなし労働時間制とは、労働者が業務の全部または一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です(労働基準法38条の2)。

本事件においてXは、Yに対して業務日報を作成することで業務遂行の状況について報告を行っていたことから、原審は、「その記載内容については、必要であれば上告人(Y)から実習実施者等に確認することもできたため、ある程度の正確性が担保されていたといえる」こと等から、業務日報の正確性を前提として、「労働時間を算定し難いとき」(労働基準法38条の2第1項)には当たらないと判断していました。

これに対し最高裁は、本事件においては、Xの従事する業務が多岐にわたるものであり、自ら具体的なスケジュールを管理し、自らの判断によって休憩時間の変更や直行直帰の選択をしており、随時具体的にYの指示を受けたり報告をしたりすることがなかったことを指摘し、「上告人(Y)において、被上告人(X)の事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい難い」と判断しました。そして、原審の判断理由となった、業務日報の記載内容を実習実施者等に確認可能であったこと等の事情について、最高裁は、単に業務の相手方に対して問い合わせるなどの方法を採り得ることを一般的に指摘するものにすぎず、実習実施者等に確認するという方法の現実的な可能性や実効性等は、具体的には明らかでないと判断し、結果として、原審の判断の不備を指摘しました。

本判決は、あくまで本事件の状況に即した個別判断が行われているものであり、一般的な基準が定立されるものではありません。もっとも、林道晴裁判官の補足意見では、外勤や出張のみならず、通信手段の発達による在宅勤務やテレワークの登場によって事業場外労働のあり方が多様化していることにも言及されており、労働形態が広がる今日、実務において事業場外みなし労働時間制を適用するにおいては、個々の事例ごとの具体的な事情に着目したうえで、「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があると述べられています。今後の事業場外みなし労働時間制を適用するうえで参考となります。

本判決の詳細と実務上のポイントについては、弊所のNote記事「労働法UPDATE Vol.10:【速報】事業場外労働のみなし労働時間制に関する新たな最高裁判例①」「労働法UPDATE Vol.11:【速報】事業場外労働のみなし労働時間制に関する新たな最高裁判例②」をご参照ください。

職種限定合意が存在する場合の配置転換に関する新たな最高裁判例(最高裁(二小)令和6年4月26日判決)

執筆:河尻 拓之弁護士、菅原 裕人弁護士

2024年4月26日、最高裁判所(以下「最高裁」といいます)は、社会福祉法人Y(一審被告、被上告人)に、福祉用具の改造等に従事する技術者として、職種および業務内容を限定して雇用された従業員X(一審原告、上告人)について、当該事業の縮小に伴う解雇を回避する目的で、Xの個別的同意なしにYが当該職種限定の合意に反する配置転換を命ずる権限(以下「本件配転命令権」といいます)を有するかが争点となった事件において、Yの本件配転命令権を認めた原審の判断は誤りであるとしてこれを破棄し、原審に差し戻す旨の判決(以下「本判決」といいます)を下しました(最高裁(二小)令和6年4月26日判決)。

原審は、XY間の職種限定合意の存在を認定しつつも、本件配転命令がYにおける福祉用具改造等事業の廃止に伴うXの解雇を回避するためにされたものであるという状況において、Yの本件配転命令権の存在を前提として、本件配転命令はその濫用に当たらず有効なものであると判断していました。

これに対し最高裁は、次のとおり判示しました。

「そうすると、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくした本件配転命令につき、被上告人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある」。

このように最高裁は、解雇回避措置であったという本件配転命令の事情に言及することなく、上記の職種限定合意が存在する場合の配転命令権に関する一般論から、そもそもYはXの同意なく配置転換を命ずる権限がなかったと指摘し、原判決を破棄して本件を原審に差し戻しました。

本判決は、使用者側に労働者の雇用維持という意図があったとしても、職種限定合意が存在する以上、使用者には労働者の個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限が存在しないという原則論を明確に判示しており、この点を最高裁として明らかにしたことに本判決の実務上の意義があります。

そのほか、本判決の詳細と実務上のポイントについては、弊所のNote記事「労働法UPDATE Vol.12:【速報】最高裁判例~配転における職種限定合意の意義~」をご参照ください。

シリーズ一覧全48件

- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント

- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント

- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント

- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向

- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向