Legal Update

第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

法務部

シリーズ一覧全48件

- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント

- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント

- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント

- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向

- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

目次

- 公開買付制度の見直し(金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメント結果の公表①)

- 大量保有報告制度の見直し(金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメント結果の公表②)

- MBOや支配株主による完全子会社化に関する上場制度の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正について

- 厚生労働省「いわゆる『スポットワーク』を利用する労働者の労働条件の確保等について」の公表

- デジタル庁「データガバナンス・ガイドライン」の公表

- 金融庁「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポート」の公表

- 「止痒剤」事件(知財高裁令和7年5月27日判決)

本稿で扱う内容一覧

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2025年5月27日 | 「止痒剤」事件(知財高裁令和7年5月27日判決) |

| 2025年6月20日 | デジタル庁「データガバナンス・ガイドライン」の公表 |

| 2025年6月25日 | 金融庁「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポート」の公表 |

| 2025年7月4日 | 公開買付制度の見直し(金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメント結果の公表①) |

| 2025年7月4日 | 大量保有報告制度の見直し(金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメント結果の公表②) |

| 2025年7月4日 | 厚生労働省「いわゆる『スポットワーク』を利用する労働者の労働条件の確保等について」の公表 |

| 2025年7月7日 | MBOや支配株主による完全子会社化に関する上場制度の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正について |

編集代表:小倉 徹弁護士(三浦法律事務所)

公開買付制度の見直し(金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメント結果の公表①)

執筆:豊島 諒弁護士、大草 康平弁護士

2025年7月4日、金融庁から、令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果が公表されました。本改正に係る政令および内閣府令等は、同日付けで公布され、一部を除き、2026年5月1日から施行されます。

2025年3月14日に公表された本改正の原案の内容については、本連載第40回「2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向」の「6 公開買付制度の見直し(金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表①)」において解説していますので、こちらをご参照ください。

本改正において、パブリックコメントを踏まえた原案からの変更点等は複数に及びますが、実務上重要と考えられるものを一部ご紹介します。

※「施行令」:金融商品取引法施行令

施行日等

本改正後の金融商品取引法および施行令は、施行日(2026年5月1日)以後に公開買付開始公告を行った公開買付けについて適用されます。この点は、施行日前に公開買付けの実施予定を公表している場合であっても同様であるため、取引のスケジューリング上留意する必要があります。

施行日前に公開買付けの実施予定を公表している場合であっても、公開買付開始公告を施行日以後に行う場合には、当該公開買付開始公告に係る公開買付けには改正後の金商法及び政府令の規定が適用されるものと考えられます。

僅少な買付け等

いわゆる30%ルールの適用対象から除外される、既に株券等所有割合が30%を超えている者による「僅少な買付け等」への該当基準について、株券等所有割合の増加分を基準とすることになりました。

(公開買付けの適用除外となる買付け等)

第7条 (略)

2 (略)

3 法第27条の2第1項第1号に規定する買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合は、当該株券等の買付け等により増加する当該株券等の買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(同号に規定する株券等所有割合をいう。次条第5項第3号及び第14条第1項第2号イにおいて同じ。)が1000分の5未満である場合(当該株券等の買付け等を行う者が当該株券等の買付け等を行う日前6月間において当該株券等の発行者が発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等及び法第27条の2第1項ただし書に規定する適用除外買付け等を除く。)を行っている場合を除く。)とする。

大量保有報告制度の見直し(金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメント結果の公表②)

執筆:新岡 美波弁護士、大草 康平弁護士

2025年7月4日、金融庁から、令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果が公表されました。

本改正に係る政令および内閣府令等は、同日付けで公布され、一部を除き、2026年5月1日から施行されます。

2025年3月14日に公表された本改正の原案の内容については、本連載第40回「2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向」の「7 大量保有報告制度の見直し(金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表②)」において解説していますので、こちらをご参照ください。

本改正において、パブリックコメントを踏まえた原案からの変更点は複数に及びますが、実務上重要と考えられるものを一部ご紹介します。

※「施行令」:金融商品取引法施行令

「大量保有府令」:株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令

デリバティブ取引の権利者が保有者となる要件(施行令14条の6第2項)

デリバティブ取引の権利者が大量保有規制上の「保有者」となる要件について、1号~3号に分割されるとともに一部文言が調整され、要件がより明確となりました。

(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等)

第14条の6(略)

2 法第27条の23第3項第3号に規定する政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。

一 株券等に係るデリバティブ取引の相手方から当該株券等の発行者が発行する株券等を取得する目的

二 株券等の発行者に対して当該発行者が発行する株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有することを示して法第27条の26第1項に規定する重要提案行為等を行う目的

三 株券等に係るデリバティブ取引の相手方が保有する議決権(当該株券等の発行者が発行する株券等に係るものに限る。)の行使に影響を及ぼす目的

みなし共同保有者の範囲の見直し(大量保有府令5条の3第1項2号の一部追加)

みなし共同保有者の範囲を定める「特別の関係」(金融商品取引法27条の23第6項、金融商品取引法施行令14条の7第4項)について、会社と当該会社の代表者等との関係も追加されたところ、「会社」から親会社等が除外され、「会社」の範囲が限定されました。

(特別の関係)

第5条の3 令第14条の7第1項第3号に規定する内閣府令で定める関係は、次に掲げる関係とする。

一 (略)

二 会社(前条各号に掲げる者(その保有する株券等について法第27条の26第1項に規定する重要提案行為等を行うことを保有の目的としない者に限る。)を除く。次号において同じ。)と当該会社の代表者等(当該会社を代表する役員及び当該会社による株券等の取得、処分又は管理に係る業務を執行する役員をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社に対しこれらの役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。同号において同じ。)との関係

三~六 (略)

MBOや支配株主による完全子会社化に関する上場制度の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正について

執筆:豊島 諒弁護士、大草 康平弁護士

2025年7月7日、東京証券取引所から、「MBOや支配株主による完全子会社化に関する上場制度の見直し等について」に関するパブリックコメントの結果が公表されました。

また、同日付けで、「MBOや支配株主による完全子会社化に関する上場制度の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正について」(概要、新旧対照表)が公表され、同月22日から施行されています。

さらに、会社情報適時開示ガイドブックも改訂されています(2025年7月改訂箇所抜粋・履歴付き)。

同年4月14日に公表された要綱の内容については、本連載第40回「2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向」の「8 東京証券取引所『MBOや支配株主による完全子会社化に関する上場制度の見直し等について』の公表」において解説していますので、こちらをご参照ください。

パブリックコメントにおいて示された考え方のうち、実務上重要と考えられるものを一部紹介します。

※「規程」:有価証券上場規程

「施行規則」:有価証券上場規程施行規則

特別委員会の設置の例外

MBO等においては原則として特別委員会の設置が義務付けられていますが、これを不要とする例外が定められました(規程441条1項、施行規則436条の3第1項)。

※ご指摘のように、企業の再生局面における買収など、緊急性が高いと当取引所が認める場合には、特別委員会の設置は必須でないものとし、独立社外取締役個人など、買収者からの独立性及び取引の成否からの独立性を有する者による意見を取得することでも足りることとします。

特別委員会から入手する意見の内容

特別委員会から取得する意見の内容について、「少数株主にとって不利益でないこと」から「一般株主にとって公正であること」に変更されましたが(規程441条1項・2項、施行規則436条の3第2項)、必ずしも企業価値の増加について定量的な算出・説明を求めるものではないとの考え方が示されました。

※今回の見直しでは、価格の公正性に懸念があるにも関わらず、市場価格に対して一定のプレミアムが付された価格で一般株主に売却機会が与えられることをもって「不利益でない」と意見する事例が見られることを受けて、公正M&A指針も踏まえ、取引が「公正である」という観点まで踏み込んだ意見の取得を求めることとしております。

※また、取引の公正性を判断するに際しては、公正M&A指針で示されているとおり、「企業価値の増加分が一般株主に公正に分配されるような取引になっているか」が基本的な目線となります。

※一方で、ご指摘のとおり、対象会社の立場からは企業価値の増加分の定量化が困難な場合もあることから、必ずしも、企業価値の増加分やそのうち一般株主が享受すべき部分の価値について、定量的な算出・説明を求めるものではありません。

※特別委員会においては、上記の基本的な目線を認識したうえで、今回の見直しで明示している取引条件の公正性や手続きの公正性等の検討の観点を踏まえ、取引が「公正である」ことに関して意見することが求められます。

厚生労働省「いわゆる『スポットワーク』を利用する労働者の労働条件の確保等について」の公表

執筆:菅原 裕人弁護士

2025年7月4日に厚生労働省から「いわゆる『スポットワーク』を利用する労働者の労働条件の確保等について」と題する通達(基発0704第3号。以下「本通達」)が公表されました。

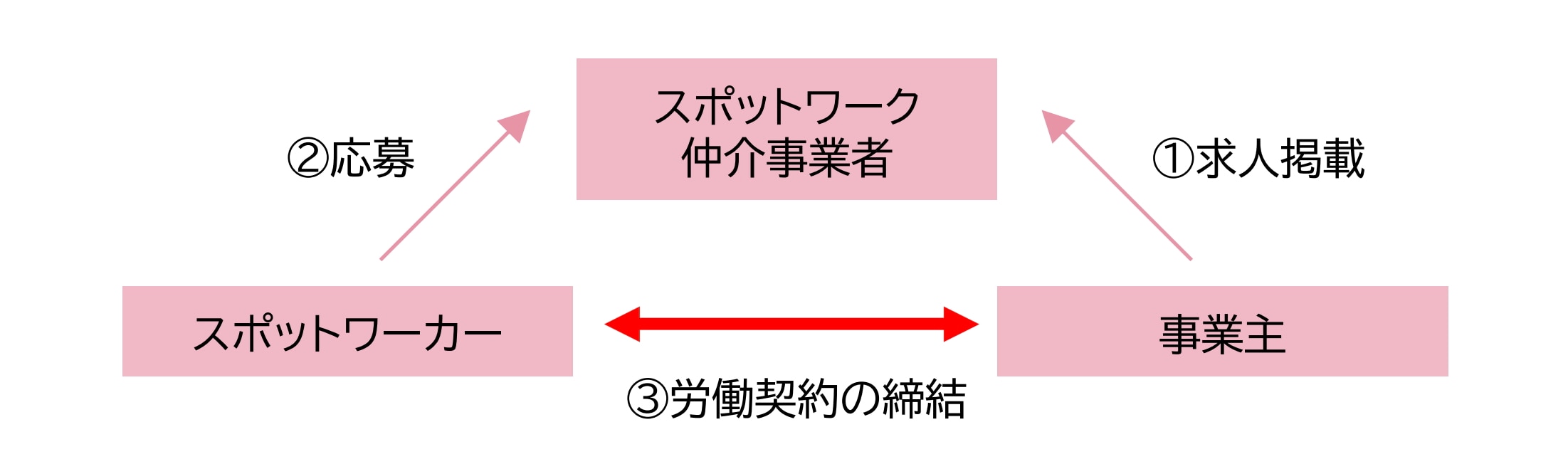

本通達で取り上げる「スポットワーク」とは、次のような関係性のもとで事業主とスポットワーカーとの間に労働契約が成立するものとなります。

本通達は、全国の都道府県労働局や労働基準監督署に、スポットワークで働く労働者から、事業主の指示により始業開始前に勤務したにもかかわらず、当該時間分の賃金が支払われないなどの賃金不払等の相談や申告が一定数寄せられていることから発出されたものです。

使用者向けのスポットワークの労務管理のリーフレット、労働者向けのスポットワークの注意点のリーフレットなどの資料も併せて公表されています(各資料は、厚生労働省ウェブサイト「いわゆる『スポットワーク』の留意事項等」に掲載されています)。

本通達およびリーフレットの主な留意事項の概要は次のとおりです。

| 労働契約の成立時期について |

|

| 休業手当について |

|

| 賃金および労働時間について |

|

本通達は、スポットワークにおける労務管理の観点で厚生労働省からまとめられて公表されたものですので、実務上参考となるものです。スポットワークの労務管理を適切に行っていくうえで、事業者向けのリーフレット「『スポットワーク』の労務管理」で詳細を確認して進めることがよいでしょう。

デジタル庁「データガバナンス・ガイドライン」の公表

執筆:南 みな子弁護士、小倉 徹弁護士

2025年6月20日、デジタル庁から「データガバナンス・ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます)が公表されました。

本ガイドラインは、企業経営者を対象に、保有するデータを最大限に活用することでDXに取り組み、Society5.0に向けて企業価値を向上していくための、データガバナンスの重要性と実践における要点をまとめたものです。

本ガイドラインは、データガバナンスを実践するうえで特に重要な以下の4つの柱を掲げています。

| 越境データの現実に即した業務プロセス |

|

| データセキュリティ |

|

| データマチュリティ |

|

| AIなどの先端技術の利活用に関する行動指針 |

|

経営者は、①経営ビジョンとDX戦略との連動、②経営者によるステークホルダーに対する説明責任、③データを最大限利活用できる体制の構築、④データが持つ価値とリスクの企業文化への定着と人材の育成、といった視点を意識しながら、上記の4つの柱に取り組むことが重要です。

金融庁「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポート」の公表

執筆:坂尾 佑平弁護士

2025年6月25日、金融庁が「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポート」を公表しました。

このレポートは、健全な企業文化(行動規範などとして明文化され、または暗黙のうちに役職員の間に共有された価値観、考え方、感情などが蓄積・反映された役職員の判断・行動の様式)の醸成およびコンダクト・リスク管理の取組みに係る金融機関との対話の結果を基に、企業文化を改革し、またはコンダクト・リスクを管理するプロセスを検討・実施していくうえでの基本的な考え方や取組事例を取りまとめたものです。

なお、このレポートでは、「コンダクト・リスク」は、「社会規範にもとる行為、商慣習や市場慣行に反する行為、利用者の視点の欠如した行為等によって企業価値を毀損するリスク」と定義されています。

健全な企業文化の醸成に関しては、各金融機関の企業文化の改革に向けた取組みとして以下の5つのプロセスが示されています。

| ① | 目指す企業文化に即した企業理念の言語化(可視化) |

|

| ② | 企業理念の発信と役職員による認知 |

|

| ③ | 企業理念に則した判断・行動を実践するための環境整備 |

|

| ④ | 企業理念の浸透度の評価 |

|

| ⑤ | 課題改善に向けた取組み |

|

コンダクト・リスク管理に関する取組みに関しては、金融庁の課題認識を示したうえで、①管理フレームワーク、②リスクのモニタリング、③グッドコンダクトを推奨し、ミスコンダクトを誘引しない仕組みの3つの切り口から説明を行っています。

このレポートには、コラムとして「企業不祥事と企業文化に関する一考察」が記載されているなど、企業不祥事の予防・対応全般に通底する示唆に富んだ内容となっているため、金融機関は当然として、他の業種の企業においても有用な資料と考えられます。

「止痒剤」事件(知財高裁令和7年5月27日判決)

執筆:松田 誠司弁護士・弁理士

本判決は、医薬品の製造販売業者であり、有効成分を「ナルフラフィン」とする経口そう痒症改善剤「レミッチ」(以下「原告製剤」といいます)を製造販売する東レ株式会社(以下「原告」といいます)が、医薬品の製造販売業者である沢井製薬株式会社および扶桑薬品工業株式会社(以下単に「被告」といいます)に対して、被告による後発医薬品(以下「被告製剤」といいます)の製造販売行為が、名称を「止痒剤」とする特許権(特許第3531170号)を侵害するものであると主張して、不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案です。

| 判決文 | 知財高裁令和7年5月27日判決(令和3年(ネ)第10037号 特許権侵害差止等請求控訴事件) |

| 原判決 | |

| 対象特許 |

本件発明はオピオイドκ受容体作動性化合物(以下「本件化合物」といいます)を「有効成分」とする ものであるところ、原告は、「有効成分」とは、体内で吸収されて薬理作用を奏する部分を意味するところ、被告製剤は、人体への投与後、ナルフラフィン(フリー体)がナルフラフィン塩酸塩から遊離して生体に吸収されて止痒効果を奏するから、被告製剤において「有効成分」に当たるのはナルフラフィン(フリー体)である旨主張しました。

これに対し、原判決は、「有効成分」とは、添加剤を加えて製剤として組成される基となる原薬のことであると解釈したうえで、被告製剤は、ナルフラフィン塩酸塩を原薬としてこれに添加物を加えて組成したものであり、本件化合物であるナルフラフィン(フリー体)を「有効成分」とするものとは認められないため構成要件を充足せず、均等論についても第5要件を充たさないと判断し、請求を棄却しました。

知財高裁における争点は多岐にわたりますが、そのうち重要なものとして、①被告製剤が本件発明の技術的範囲に属するか、②存続期間が延長された本件特許権の効力は被告製剤の製造販売等の行為に及ぶか、③損害論が挙げられます。

争点①:被告製剤が本件発明の技術的範囲に属するか

争点①の技術的範囲の属否については、原判決と異なり、「特許請求の範囲及び本件明細書の記載、本件特許の出願経過及び本件特許出願日当時の技術常識によれば、本件発明1は、酸付加塩の形態をとるか否かにかかわらず、一般式(Ⅰ)で表される化合物が、生体内において溶出して吸収され、そのオピオイドκ受容体作動性という属性に基づき『有効成分』としての薬理作用を発揮するような止痒剤をいう」と解したうえで、被告製剤は構成要件を充足するものと判断しました。

争点②:存続期間が延長された本件特許権の効力は被告製剤の製造販売等の行為に及ぶか

争点②の本件特許権の効力については、特許法68条の2は、「薬機法に基づく処分で特定された『物』から出発し、特許発明の技術的意義及び政令処分の内容に照らし、これと医薬品として『実質同一』であると認められる範囲の物についての実施に限り、延長後の特許権の効力が及ぶ」と解されているところ、原告製剤と被告製剤が「実質同一」といえるかが問題となりました。

この点について、知財高裁は、原告製剤と被告製剤は、ナルフラフィンを有効成分とする同一の用途の止痒剤という点でその技術的特徴および作用効果が同一であり、かつ、医薬品としての具体的な剤形も同一であること等に照らすと、原告製剤と被告製剤との差異は添加剤における僅かな差異または全体的にみて形式的な差異であるため、被告製剤は医薬品として本件処分等の対象となった原告製剤と実質同一なものに該当すると判断しました。

争点③:損害論

争点③の損害論については、原告は、特許法102条1項に基づき逸失利益相当の損害賠償を請求しました。

同項1号は、「侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者等の実施の能力の限度で損害額とし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除する」旨規定しています。

知財高裁は、ナルフラフィン製剤OD錠である原告製剤について、被告製剤以外の競合品や代替品は見当たらず、ナルフラフィン製剤OD錠の市場では、原告製剤の消化数量の減少と被告製剤の販売数量の増加については、統計的相関関係が認められることを認定し、後発医薬品の販売促進を行う国家施策の存在や、価格差の存在、被告らのブランド力等を考慮したとしても、「販売することができないとする事情」は認められないと判断しました。

また、特許権の存続期間中に製造された未譲渡の被告製剤に関し、相当実施料額の賠償を規定する特許法102条3項の適用が問題となりましたが、製薬業界におけるロイヤルティの料率の平均が約5.9%であることを認定したうえで、本件特許の重要性等を考慮して本件における適正な実施料率は9%であることを示しました。

本判決は、被告ら合わせて200億円を超える賠償額を認めたものであり、これまでに公表されている知財訴訟の判決における最高額を大きく上回っている点で耳目を集めたものですが、医薬分野におけるクレーム解釈や実質同一の範囲の認定判断についても重要な判断を示したものといえます。

シリーズ一覧全48件

- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント

- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント

- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント

- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向

- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向