ジーネクスト事案における東京地裁の判断は?総会運営と主要目的ルール

コーポレート・M&A

東証グロース上場企業の株式会社ジーネクストにおける経営権をめぐる攻防は、会社法上の重要な論点を含んでいますが、どのように整理して理解すればよいのでしょうか。株主総会や取締役会の実務担当者は、本事案からどのようなポイントを読み取るべきでしょうか。東京地裁令和6年8月8日決定で示された判断を中心に、同社の監査役である齊藤友紀弁護士に聞きました。

※本記事の内容は9月9日までに確定している事実に基づきます。8月23日までの事実経緯については以下の関連記事をご参照ください。

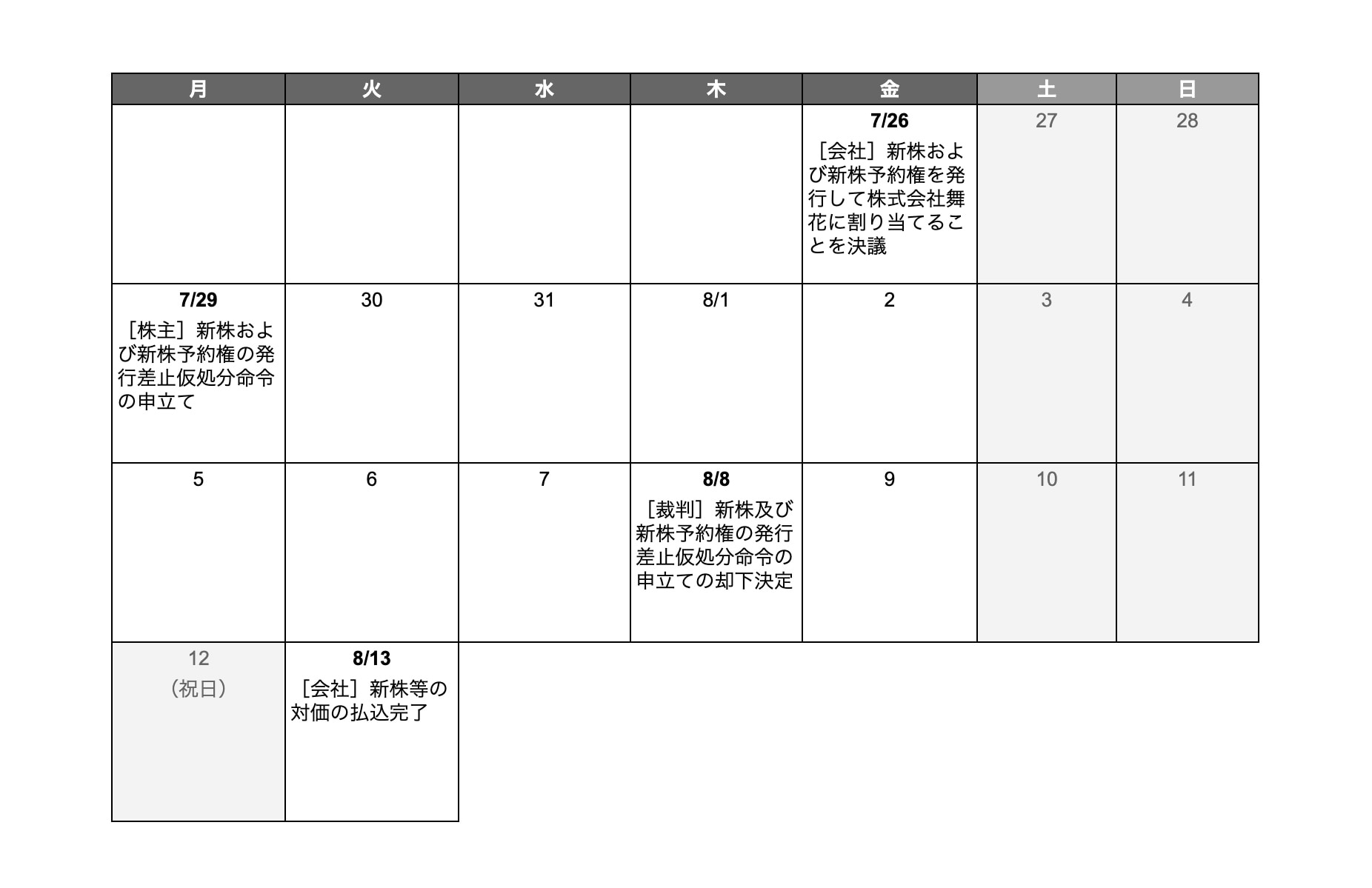

本事案の経緯(7月以降)

| 日時 | 発生した事実 | ジーネクスト社による開示 | |

|---|---|---|---|

| 7月1日 | 月 | [株主]仮取締役兼仮代表取締役等選任の申立て | |

| 7月26日 | 金 | [会社]有価証券届出書の提出 | 資本提携契約の締結、第三者割当による新株式及び第7回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ |

| 7月29日 | 月 |

|

|

| 8月8日 | 木 | [裁判]新株及び新株予約権の発行差止仮処分命令の申立ての却下決定 | 株主による新株式及び新株予約権の発行の差止め仮処分の申立ての却下決定に関するお知らせ |

| 8月13日 | 火 | ||

| 8月14日 | 水 | [会社]2025年3月期第1四半期決算短信の公表 | |

| 8月26日 | 月 | [株主]株主開催による臨時株主総会の概要に関する通知 | 当社株主開催による臨時株主総会の概要に係る通知に関するお知らせ |

| 8月28日 | 水 | 当社株主開催による臨時株主総会検査役の選任に関するお知らせ | |

| 8月30日 | 金 | ||

| 9月4日 | 水 | [裁判]仮取締役兼仮代表取締役等選任の申立ての却下決定 | |

| 9月11日 | 水 | [株主]臨時株主総会の開催(予定) | |

| 9月13日 | 金 | [会社]臨時株主総会の開催(予定) | |

定時株主総会の議事運営に対する東京地裁の判断

6月28日に開催された定時株主総会では、前代表取締役であり筆頭株主でもある横治祐介氏から、開会直後に議長不信任動議が提出されたことを受け、その場で議論が交わされましたが、このような議事運営について否定的な考え方もあるようです。

定時株主総会では、横治氏が提出した議長不信任動議や役員選任議案の修正動議について、他の株主も交えた様々な質疑が行われました。それにより、すべての議案について決議がされないまま、継続会の決議(会社法317条参照)に入ることになり、結果としてこれが否決されて流会となりました。当社による新株等の発行の差止めの当否等が争われる中で、こうした議事運営のあり方は議論の対象となっていますし、また、一部報道では、株主総会の議長が議長不信任動議を直ちに議場に諮らなかったことに疑問を投げかける意見もあるようです。

東京地裁は8月8日、当社による新株等の発行の差止めを求める横治氏の仮処分命令の申立てを却下する旨の決定を行いました(以下「8月決定」といいます)。その中で、株主総会での議長不信任動議については「その性質上、可能な限り速やかに採決すべき」であるとする原則論を展開しています。また、東京地裁は、その後に横治氏が提起した仮取締役兼仮代表取締役(会社法346条2項、同法351条2項)等の選任を求める申立てを却下する旨の9月4日付けの決定(以下「9月決定」といいます)の中でも、同様のことに言及しています。

この原則論におそらく異論はないでしょうが、ここでの問題は、「可能な限り速やかに」とは、具体的な場面においてどのような状況を指すかです。本事案では、定時株主総会で議長を務めた当社代表取締役(当時)の三ヶ尻秀樹が、当社の前代表取締役である横治氏から提出された議長不信任動議を直ちに採決せず、開会宣言から閉会宣言までの2時間10分のうち約32分間を議長不信任動議の質疑等に費やしたことが、議事運営の公正性や適法性に重大な影響を与えるものかどうかが争われました。

こうした議事運営のあり方について、8月決定は、「代表取締役である三ヶ尻に代わって、代表取締役から解職されて取締役を辞任したばかりの債権者(注:横治氏)が議長を務めるという異例の内容の動議について、質疑の時間をもつのは会議の運営として合理的であり、実際の質疑も株主として自然な質問が続いている」と指摘しています。さらに9月決定では、議長不信任動議の質疑等に費やされたのは定時株主総会のうち4分の1未満の時間であったこととあわせ、「そのこと(注:質疑等に約32分間を費やしたこと)自体が違法とはいえない」と述べています。

保有株式が多いほど多くの議決権を得られる「資本多数決」の論理の下では、横治氏が賛成しない限り議案は採決されないことになりますが、本事案のような場合であってもこの論理に従うべきなのでしょうか。

株主による意思決定が必要な場面において、会社法上、資本多数決による解決が予定されている以上、その論理に従うのは当然のことです。ただ、資本多数決に限らず、多数決というのは集団の意思を決定するための仕組みであって、集団の意思を形成するための仕組みではない、ということには注意が必要でしょう。意思決定への参加者には、少なくとも、合理的な判断を行うために必要かつ十分な情報が与えられるべきであり、そのために必要があるなら、参加者の間で議論を交わす機会が与えられてもよいはずです。

多数決の制度には、それが形式的に運用された場合には、異なる意見をもつ少数派を、多数派が一方的に支配する道具となるおそれがあるという問題が、古くから指摘されています。意見の内容ではなく、支持者の数に着目した多数決という仕組みを採用する以上、これは避けることが難しい問題ですが、だからといって、結局は数の論理で決まるのだから、少数派に十分な情報を与える必要はなく、集団の議論に参加する機会を与えるべきでもない、とまで割り切ってしまうのは、少数派の利益をあまりに軽視した危ない考えです。

議長不信任動議の場面を考えてみましょう。決着の見えない議論を延々と続けるべきではないのは確かですが、議長不信任動議だからという一事を理由に、どのような背景事情があっても直ちに審議に入るべきだという考え方は、資本多数決の濫用を招くおそれがあります。本事案の議長不信任動議は、裁判所の指摘にもあるとおり、自ら保有する当社株式の大半を売却する意向を表明して当社取締役を辞任したばかりの横治氏が、自ら議長を務めることを求める異例の動議でした。この場面では、動議の提出者から相応の説明があるべきだったでしょう。

また、本事案ではほかにも、役員選任議案の修正動議について審議が続く中で会場の使用時間が経過してしまったために、すべての議案について採決がされないまま、継続会とすることが否決されて流会となったという経緯との関係でも、議長の議事運営の当否が問われています。8月決定と9月決定は、この点についても「会場の使用時間内に役員選任議案に対する債権者(注:横治氏)による修正動議について決議に至らなかったのは株主として自然な質問が多く出たから」であるなどとして、株主総会参加者間の自然な議論の流れを容認する議長の進行を特に否定していません。

8月決定については、旬刊商事法務2367号(8月25日号)87頁以下と2368号(9月5日号)4頁以下でも取り上げられていますね。

本決定が出て1か月も経たないうちにこうした動きが続いているのは、本決定の内容に対する識者の関心の高さをあらわすものと思われます。旬刊商事法務2368号に掲載された太田洋弁護士による詳細な解説「ジーネクスト新株等発行差止請求事件東京地裁決定の分析と検討」では、本事案と同様、議決権の過半数に遠く満たない数の株式を保有する大株主が、経営支配権を奪取する手段として修正動議(会社法304条)を用いる例があらわれていることについて、以下のように指摘されています。

この指摘は、本事案に関わる者として強く実感している問題であり、資本多数決の濫用のおそれに関する問題意識にも共通する部分があるように思います。当社では、できる限り開示を利用することで、一般株主への情報の事前の周知に努めているところですが、率直にいうとその効果には限界があります。いささかカジュアルに過ぎる修正動議のあり方については、制度論上の当否を議論すべきではないでしょうか。

東京地裁8月決定をめぐる事実経緯と争点

東京地裁8月8日決定は、そもそもどのような申立てに対する判断だったのでしょうか。

定時株主総会の中で新たな役員が選任されないまま、役員すべての任期が満了したため、当社の取締役会は権利義務取締役 1(会社法346条1項)で構成されることになりました。その取締役会において7月26日(金)、特別委員会 2 の意見に従って、新株および新株予約権を発行して株式会社舞花に割り当てることを決議し、新株等の対価の払込期日は8月13日(火)となりました。特別委員会の意見に従うこととしたのは、権利義務取締役で構成される取締役会での決議となることから、資金調達の時期と金額、方法の合理性の評価については特に慎重であるべきだと考えたからです。

これに対して横治氏が、7月29日(月)、当社による新株等の発行が著しく不公正な方法により行われるもの(会社法210条2号、同法247条2号)であると主張して、その発行を仮に差し止めることを求める仮処分命令の申立てを東京地裁に行いました。

会社法は、株式や新株予約権の発行が法令または定款に違反するか、著しく不公平な方法により行われる場合であって、株主が不利益を受けるおそれがあるときに、これらの発行をやめることを会社に請求する権利を、株主に対して認めています。本事案では、上記のような横治氏の主張の下、会社法210条2号に基づく新株発行差止請求権および同法247条2号に基づく新株予約権発行差止請求権を被保全権利として、その発行を仮に差し止めることを裁判所に求める仮処分命令の申立てが行われたものです。

東京地裁は8月8日(木)、横治氏の申立てを却下する決定を行いました。新聞報道によれば、横治氏はその決定を不服として即時抗告を行ったとのことでしたが、翌日の9日(金)には音沙汰がなく、週明け8月12日(月)が祝日であったため、予定どおり8月13日(火)に払込手続が完了しています。

本決定が出る時期の見通しは最短でも8月8日(木)とされていました。そのため、決定当日に即時抗告が行われた場合でも、払込期日の13日(火)までに東京高裁の判断を得ることはそもそも難しかったのではないかと想定される厳しい日程でした。

8月決定における争点はどのような点ですか。

争点は、当社が新株等を発行する方法が著しく不公正であったかに尽きます。横治氏が主な論拠としていたのは、横治氏が5月9日(木)に代表取締役を解職されて以来、その職務を引き継いできた「当社の現経営陣または現経営陣が推薦する経営陣」は、当社の経営支配権の維持を主要な目的として新株等を発行しようとしているという内容です。ただ、後ほどご説明しますが、申立てが却下されたことから想像されるとおり、東京地裁は、当社による新株等の発行の方法は著しく不公正であるとはいえないとの判断を示しています。

なお、横治氏の主張に「または現経営陣が推薦する経営陣」とあるのは、代表取締役の三ヶ尻を含む取締役3名全員が6月の定時株主総会をもって退任する予定であったことが意識されているからではないかと思いますが、8月決定は基本的に、新株等を発行する意思決定を行った当社の現経営陣の目的等の分析に基づいているようです。

東京地裁は主要目的ルールをどのように適用したか

東京地裁の判断枠組みについて教えてください。

東京地裁は、会社法210条2号等の「著しく不公正な方法による」とは、不当な目的を達成する手段として新株等の発行が利用される場合をいうとの解釈を示したうえで、株式会社の経営者と既存の株主との間に経営支配権について争いがあり、既存の株主の持株比率に重大な影響を及ぼすような新株等の発行がされ、それが第三者に割り当てられる場合、それが既存の株主の持株比率を低下させ、経営者の経営支配権を維持することを主要な目的として行われるときは、不当な目的を達成する手段として新株等の発行が利用される場合に当たるとの一般論を述べています。ここでまず、いわゆる「主要目的ルール」を本事案にも適用することが明らかにされています。

主要目的ルールとは、単純化すると、新株等の発行が現経営陣による経営支配権の維持を主要な目的として行われるときは、著しく不公正な方法による新株等の発行に該当するとして、その差止めを認める考え方のことで、本事案のように新株等の発行差止めの当否が争われる裁判でしばしば採用される枠組みです。なお、この「不当な目的」の外縁は必ずしも明らかではありませんが、会社の取締役には会社のために忠実に職務を行う責任があり(会社法355条)、その職務に反する目的はこの「不当な目的」に当たると考えられるのではないでしょうか。

東京地裁は、どのような論理構成で本事案に主要目的ルールを適用することとしたのでしょうか。

主要目的ルールは、会社の経営者と既存の株主との間に経営支配権についての争いがあることがその適用の前提とされています。しかし本事案の事情はやや特殊なため、その前提に当てはまるのか、そもそも「経営支配権についての争い」とは何か、という素朴な問いが浮かびます。

特殊な事情の1つ目は、現経営陣側の状況です。

横治氏が5月13日(月)に突如辞任した後の当社の取締役会は、横治氏の職務を引き継いだ三ヶ尻と、当社上場以前からの社外取締役2名から構成される最低限の体制(会社法331条5項)で運営されていますが、この3名はいずれも、6月の定時株主総会をもって取締役を退任し、その後に再任の予定もないことは、横治氏の在任中より事実上確定していました(「代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ」参照)。

2つ目の事情は、それまでの横治氏の言動から推測される同氏の意図です。

前回のインタビュー(「ジーネクスト社事案の概要と注目論点を同社監査役弁護士に聞く」)でご説明したとおり、当社の取締役会が横治氏を代表取締役から解職したのは、横治氏が自ら保有する当社株式の大半である発行済株式の約33%を特定の第三者(仮に「X」とします)へ譲渡することを取締役会の中で突如表明し、それに反対する取締役会の決議や、取締役会の参加者からの再三の諫めにもかかわらず、近日中に譲渡を強行すると繰り返し明言したことが主な理由でした。こうして当社の経営支配権が事実上移転されようとした経緯からすると、当社の経営を継続的に支配することは横治氏自身も意図していない可能性が推測されました。

東京地裁は、このような事情について、当社の現経営陣には「自身の」経営支配権を維持する意図は認められず、また横治氏にも従来のような形で当社の経営を継続的に支配する意図は認められないとし、「典型的な意味における経営支配権の奪い合いが生じているわけではない」と述べています。つまり、裁判所は、役員を近々退任し、当社の経営を支配する意図をもたない現経営陣と、経営を支配した暁には自ら保有する株式を第三者に譲り渡す可能性がある前代表取締役の対立の構図を見ているわけです。

ただそうすると、本事案には主要目的ルールを適用する前提が欠けるようにも思われます。しかし、東京地裁は、まず当社の現経営陣について、横治氏が選ぶ株式の譲受人が当社の新たな事実上の支配株主となることを望んでいない可能性があると指摘し、次に横治氏について、その意に沿わない者が当社の第三者割当増資を受けて横治氏に代わり当社の筆頭株主となり、事実上の経営支配権の対価とセットで自ら保有する株式を売却する機会を失うことを歓迎できない立場にあると述べて、広い意味では経営支配権をめぐって対立関係にあると結論付けています。

もっとも、主要目的ルールは、新株等の発行が、不当な目的を達成する手段として利用され、ひいては著しく不公正な方法により行われるものかを判定するために用いられる枠組みです。「不当な目的」が入り込むおそれがある場面では、主要目的ルールを広く適用する考え方も十分あり得ますが、本事案のように経営支配権をめぐる典型的な対立が存在しない場合においてなお、現経営陣の取締役としての職務を行う姿勢に常に疑いを差し挟んで主要目的ルールを適用すべきか、検討の余地があるかもしれません。

なお、主要目的ルール適用の前提としてもう1点、既存の株主の持株比率に重大な影響を及ぼすような新株等の発行がされ、それが第三者に割り当てられる場合であることもあげられますが、8月決定ではこの点について特に重要な議論はありませんでした。

東京地裁は新株等発行の主要な目的についてどう判断したのでしょうか。

主要目的ルールが適用される場合に最も重要な争点となるのは、新株等を発行する主要な目的が、既存の株主の持株比率を低下させ、現経営陣の経営支配権を維持することにあるか否かです。この点について東京地裁は、以下の点を分析したうえで、当社による新株等の発行は資金調達を主要な目的とするもので、経営支配権の維持を主要な目的としているとは認められないと述べています。

- 増資の必要性および切迫性

- 資金使途および資金調達規模の合理性

- 第三者割当の方法による新株等の発行により自己資本の強化を図ることの合理性

- 割当先の合理性

- その他現経営陣の目的

当社では、債務超過を回避するための対策が従前より取締役会で検討され、その財務状態から資金調達を行う必要があることは客観的に明らかでした。問題は、6月の定時株主総会が流会に終わったため、必要な資金調達を行うという難しい選択が、権利義務取締役により構成される取締役会に委ねられることになったことです。権利義務取締役の権利義務は、取締役の権利義務と法的には同様であると考えられますが、先ほどご説明したとおり、慎重を期すため特別委員会を設置してその意見に従うこととなりました。

このような状況の下で、資金調達の緊急性や切迫性が認められたのはおそらく、新株等の発行の対価の払込期日の翌8月14日(水)に決算短信(「2025年3月期第1四半期決算短信」)の開示が予定されており、それまでに増資を実行しない限り当社が債務超過の状態にあることが市場や関係者に周知される結果となることが大きかったのではないかと思われます。東京地裁も指摘するとおり、債務超過となった場合にその事実が当社の信用に与える影響は重大であり、本来であればもっと早い時期にその解消が図られるべきであったといえます。

本事案の特殊な事情をもう1点あげるとすれば、当社の権利義務取締役はいずれも、その後に開催される臨時株主総会で取締役候補者となる予定もなく、自身の経営支配権を維持することが新株等の発行の目的でないことは客観的に明らかであったという点です。加えて、特別委員会の意見の内容にかかわらずその意見に従って結論を下すことを前提に特別委員会を設置してその意見を得ており、また、取締役会における議論の内容等が企業価値の維持・向上や株主共同の利益を志向しているとうかがわれることも、裁判所の結論を支えています。

経営支配権と「コントロールプレミアム」

新株等の発行に関する「不当な目的」の判断において、東京地裁がほかに注目している要素はありますか。

東京地裁が、当社の経営支配権をめぐって現経営陣と争う横治氏の動機を分析する中で、横治氏が当社の経営支配権を取得した場合の「コントロールプレミアム」に踏み込んだ言及をしていることにも触れておく必要があります。ここでいうコントロールプレミアムとは、当社の事実上の経営支配権を得ることによる経済的価値を指しますが、東京地裁が注目しているのは、筆頭株主である自らが保有する株式の大半を第三者に譲渡することで、このコントロールプレミアムを実現しようとする横治氏の動機です。

東京地裁は、横治氏が当社の代表取締役としての在任中に、1株当たりの譲渡価格を市場価格の1.5倍として当社株式をXに譲渡することを企図していた事実を認定したうえで、この市場価格を優に超える譲渡価格にはコントロールプレミアムが含まれるとの考えを述べています。また、公開買付規制の3分の1ルール 3(金商法27条の2第1項2号参照)にも言及があり、少数株主の利益に配慮することなく、譲受人が公開買付けを強制されないほぼ上限の株数を売却してコントロールプレミアムを可能な限り回収しようとする横治氏の姿勢を、東京地裁は問題視しているように見えます。

ただ、現経営陣の主要な目的を考察する枠組みの中で、こうした横治氏の事情がどこに位置付けられるのかはわかりづらい部分があります。本決定の中では、先ほどご説明したように、新株等の発行が資金調達を主要な目的として行われること等を前提に、先に述べた横治氏の一連のふるまいが現経営陣との対立を招いたという経緯が、新株等の発行が著しく不公正な方法によるものに当たらないという判断を補強する理由として援用されていますが、新株等の発行の差止めを認める根拠となる「不当な目的」をめぐる比較較量のようなものが暗黙のうちに行われている感があります。

ありがとうございました。株主側・会社側の臨時株主総会の後にも改めてお話を伺えればと思います。

-

任期満了等によって役員が法定または定款に定めた員数を欠くことになる場合、退任した役員が、新しい役員の選任までの間、役員としての権利義務を持ちます。このような役員を権利義務役員(役員が取締役である場合は、権利義務取締役)といいます。 ↩︎

-

特別委員会とは、利益相反の構造があり、会社の意思決定に株主共同の利益を確保する観点が適切に反映されないおそれがある場合に、取締役会に期待される役割を補うため任意に設置される合議体をいいます(経済産業省「公正なM&Aの在り方に関する指針」19頁(2019)参照)。 ↩︎

-

3分の1ルールとは、やや単純化すると、上場会社の株式について、結果として議決権割合が3分の1を超える買付けを行う場合には、公開買付けの義務が生じることをいいます。なお、2024年5月に成立した金商法改正により、この公開買付けが必要となる閾値は、3分の1から30%に引き下げられることが決まっています。 ↩︎

弁護士ドットコム株式会社