Legal Update

第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

法務部

シリーズ一覧全48件

- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント

- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント

- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント

- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向

- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

目次

2024年7月24日、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)に関するパンフレットが公表されました。同年9月19日にはQ&Aも大幅にアップデートされました。本法律の施行が同年11月1日に迫るなか、本パンフレットの内容を踏まえ、フリーランス法のポイント・留意点を概説します。

同年10月1日、「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律29号)」が施行されました。改正景品表示法では、事業者の自主的な取組の促進(確約手続の導入、課徴金制度における返金措置の弾力化)、違反行為に対する抑止力の強化(繰り返し違反に対する課徴金増額等の課徴金制度の見直し、罰則規定の拡充)、円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等(国際化の進展への対応、適格消費者団体による開示要請規定の導入)等の改正がなされています。

同年10月1日、登記事項証明書等において、株式会社の代表取締役等の住所を非表示とすることを可能とする制度が開始されました。「代表取締役等住所非表示措置」の内容や、同措置を用いる場合の注意点等について解説します。

同年8月29日、厚生労働省は、全都道府県の地域別最低賃金についてなされた答申まとめを公表しました。本年も引上げ額は昨年を上回り、過去最高額となっています。最低賃金の改定は今後、各都道府県において同年10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

同年7月29日、法務省は、「民事判決情報データベース化検討会報告書」を公表しました。民事判決をすべて電子判決書としてデータベースに収録し広く提供するものとして、2026年の運用開始が目指され、構築が進められます。

同年8月8日、厚生労働省は、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会 報告書」を公表しました。女性活躍推進の方向性や、ハラスメントの現状と対応の方向性に関する検討を行い、その結果を取りまとめたものです。

同年7月31日、文化庁は、「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を公表しました。著作権と生成AIとの関係で生じるリスクを低減させるうえで、また、自らの権利を保全・行使するうえで望ましいと考えられる取組を、生成AIに関係する当事者の立場ごとにわかりやすく紹介し、整理されています。

編集代表:菅原 裕人弁護士(三浦法律事務所)

本稿で扱う内容一覧

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2024年7月24日 | 内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット」の公表 |

| 2024年7月29日 | 法務省「民事判決情報データベース化検討会報告書」の公表 |

| 2024年7月31日 | 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」の公表 |

| 2024年8月8日 | 厚生労働省「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会 報告書」の公表 |

| 2024年8月29日 | 最低賃金の改定 |

| 2024年10月1日 | 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律29号)」の施行 |

| 2024年10月1日 | 株式会社の代表取締役等の住所を非表示とする措置の創設 |

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス新法)の施行に向けて

執筆:岩崎 啓太弁護士、菅原 裕人弁護士

2023年4月28日に成立した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法。以下「フリーランス法」といいます)の施行が、2024年11月1日に迫っています。

2024年7月24日、同法の施行に向けて、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省からフリーランス法に関するパンフレット「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」(以下「本パンフレット」といいます)が公開されました。フリーランス法の適用のある事業者は、本パンフレットその他の関係省庁のホームページに掲載されている関係資料を踏まえつつ、施行に向けた準備を進めていく必要があります。

関係資料としては、施行令・施行規則、指針、ガイドライン、リーフレット、Q&A等があり、たとえば、厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」をご参照ください。なお、Q&Aについては、同年9月19日付で更新されており、大幅にアップデートされています。

以下では、本パンフレットの内容を踏まえ、簡単にではありますが、フリーランス法のポイント・留意点を改めて確認します(詳細は本パンフレットの記載等をご参照ください)。

フリーランス法の適用範囲

日常用語でフリーランスというと、個人を指す場合が多いと思われますが、フリーランス法の適用を受ける「特定受託事業者」(以下「フリーランス」といいます)には、従業員を使用しない個人だけでなく、代表以外に役員・従業員がいない法人も含まれるため、これらの相手方との取引もフリーランス法の適用対象となります(本パンフレット4頁)。

そのため、企業が一部の業務を社外の個人事業主に委託する場合だけでなく、たとえば、代表者以外に役員・従業員がいないスタートアップ企業と協業するような場合にも、フリーランス法が適用される可能性があります。

ただし、企業とフリーランスの取引すべてにフリーランス法が適用されるわけではなく、フリーランスに対する「業務委託」(フリーランス法2条3項)が適用対象となり、具体的な内容としては、事業者がその事業のために行う物品の製造・加工、情報成果物の作成、または役務提供を委託することを指します(本パンフレット4~5頁)。

なお、フリーランス法によって変わったものではなく従来からの議論によるものですが、形式的には業務委託契約を締結していたとしても、実質的にみて労働基準法上の「労働者」との労働契約であると判断される場合には、フリーランス法の適用はなく、労働基準関係法令が適用されることに注意が必要です(本パンフレット4頁)。

フリーランス法が適用される場合の対応

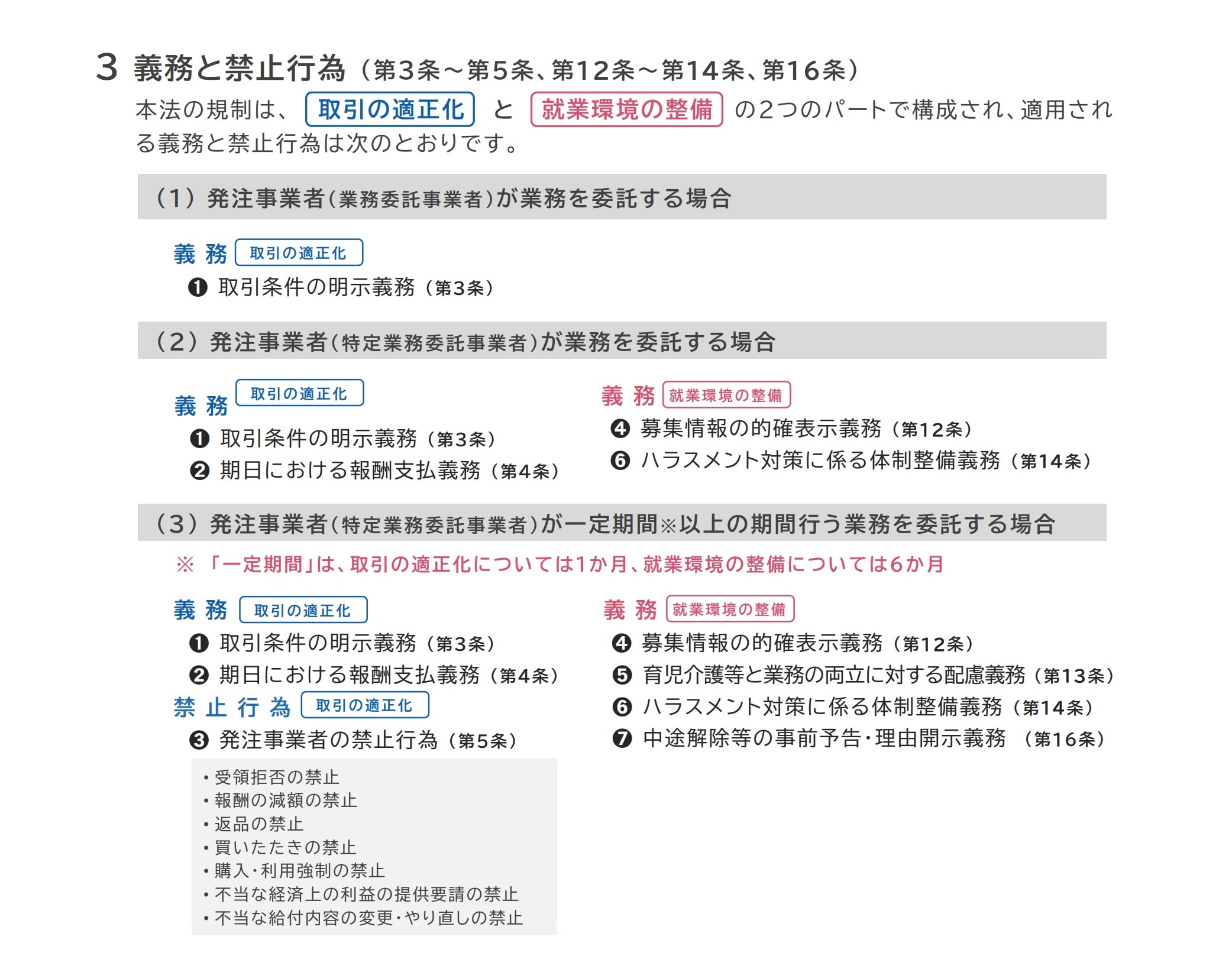

フリーランス法が適用される事業者は、同法の定める義務を遵守し、禁止行為を行わないように留意する必要があります。同法の義務・禁止行為は、発注する事業者の体制や業務委託の期間に応じて内容が異なっており、その全体像は以下の図のとおりであり、①取引の適正化と②就業環境の整備の2つのパートに分けられます。

このうち、上記本パンフレット記載の①取引の適正化に関するものは、下請法と同様の規制ですので、すでに下請法の親事業者として下請法対策を行っている企業にとっては、その範囲をフリーランスに拡大することで対応可能と考えられます。

ただし、下請法と異なり、フリーランス法の場合は業種・業界の制限がなく、また(下請法の場合は対象外であった)発注者自らが用いる役務提供もフリーランス法の対象となる等、適用範囲が異なっています。そのため、これまで下請法の対象でなかった事業者であるとしても、フリーランス法の適用のある取引においては、義務違反とならないよう業務フロー等を見直す必要があります(本パンフレット5~17頁)。

また、上記本パンフレット記載の②就業環境の整備については、労働者類似の保護をフリーランスとの関係でも要求するものであり、これまで企業において、社内の従業員(労働者)を対象として行っていた対応を参照しつつ、社外のフリーランスも含めた形で実施できるよう、体制を整備し、規程の変更や運用を見直すことが必要となります(本パンフレット18~27頁)。

「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律29号)」の施行

執筆:榮村 将太弁護士、坂尾 佑平弁護士

2024年10月1日、「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律29号)」(以下「改正景品表示法」といいます)が施行されました。

改正景品表示法では、事業者の自主的な取組の促進(確約手続の導入、課徴金制度における返金措置の弾力化)、違反行為に対する抑止力の強化(繰り返し違反に対する課徴金増額等の課徴金制度の見直し、罰則規定の拡充)、円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等(国際化の進展への対応、適格消費者団体による開示要請規定の導入)等の改正がなされています。

このうちビジネスに大きな影響を及ぼし得るものは確約手続と考えられます。

「確約手続」は、優良誤認表示等の疑いのある行為をした事業者が、是正措置に関する計画を記載した是正措置計画を策定し、内閣総理大臣から措置内容の十分性・措置実施の確実性を認められ、当該是正措置計画について認定を受けたときは、措置命令および課徴金納付命令を免れられるという制度です。

2024年4月18日に消費者庁が公表した「確約手続に関する運用基準」では、典型的な是正措置として、以下の事項が例示列挙されています。

- 違反被疑行為を取りやめること

- 一般消費者への周知徹底

- 違反被疑行為および同種の行為が再び行われることを防止するための措置

- 履行状況の報告

- 一般消費者への被害回復

- 契約変更

- 取引条件の変更

「確約手続に関する運用基準」では、消費者庁が確約手続を開始するのは、確約手続により問題を解決することが一般消費者による自主的かつ合理的な商品および役務の選択を確保するうえで必要があると認められた事案であるとされていて、疑義のあるすべての行為が通知の対象となるわけではありません(詳細な判断基準および考慮要素は、「確約手続に関する運用基準」の5.(1)および(2)をご参照ください)。

また、確約手続を利用した場合、措置命令および課徴金納付命令を免れられるものの、違反被疑行為の概要や事業者名を含む確約計画の認定に関する公表がなされることとされています。

確約手続通知を受けた事業者が必ず確約手続を利用しなければならないわけではないところ、事業者は、確約手続を利用しなかった場合に行政処分を受ける可能性、確約手続に要するコスト(調査費用、返金措置等)、公表に係るレピュテーションリスク等を総合的に考慮し、確約手続を利用するか否かを判断していくことが想定されます。

株式会社の代表取締役等の住所を非表示とする措置の創設

執筆:遠藤 政佑弁護士、大草 康平弁護士

会社法上、代表取締役等の住所は、登記事項とされています(会社法911条3項14号等)。その趣旨は、代表取締役等の住所が、会社に事務所や営業所がない場合の当該会社の普通裁判籍を決する基準となり、また、訴訟における訴状の送達先となるため、これを登記事項とすることで、第三者が確認することができるようにすることにあります。

しかし、スタートアップをはじめとした経済界から、インターネットやSNSの普及等を踏まえて、住所という個人情報を公開することへの抵抗感から起業の躊躇やストーカー等の被害につながることを懸念する声が高まりました。そこで、プライバシーの保護を図り、誰もが安心して起業できるようにすることを目的として、代表取締役等の住所非表示措置制度が創設されました。

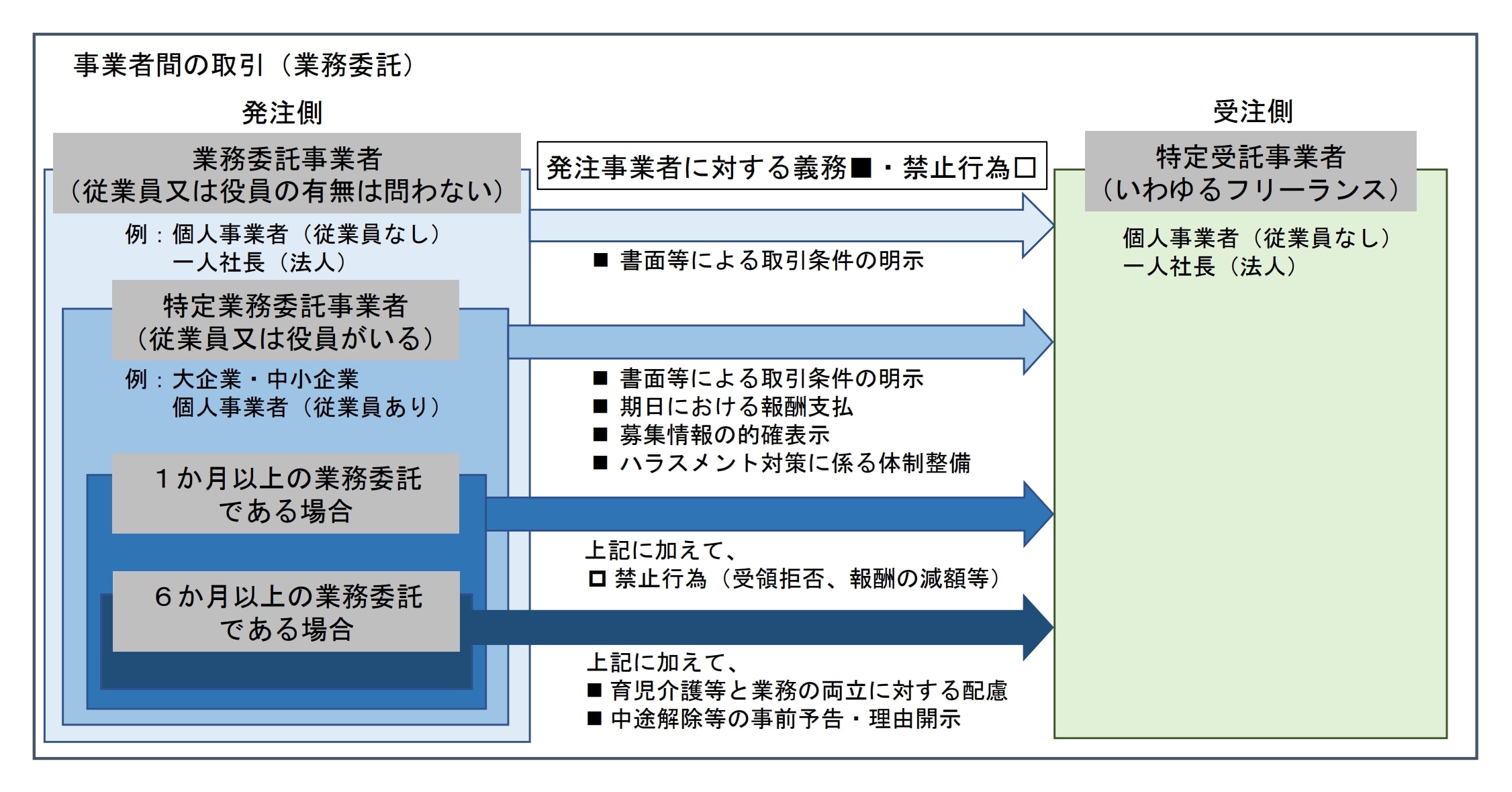

この制度は、登記事項証明書等において、株式会社の代表取締役等の住所を非表示とすることを可能とするものです(法務省「代表取締役等住所非表示措置について」)。2023年12月26日から2024年1月25日までのパブリック・コメントを経て、2024年4月16日公布の商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令28号)により、同年10月1日から施行されています。

代表取締役等住所非表示措置の内容

同措置によって、株式会社の代表取締役等の住所の行政区画以外の部分について、登記事項証明書において非表示にすることができます(すなわち、市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)は記載されます)。

同措置の要件は以下のとおりです。

| 要件 1 | 登記の申請と同時に申し出ること ※ 非表示の対象は代表取締役等の住所が登記すべき事項に含まれる登記の申請に限られ、過去の住所記載は非表示の対象とならない ※ 非表示措置の申出がされずに住所に変更がある登記が申請された場合、新しく登録される住所については非表示措置が講じられない |

|---|---|

| 要件 2 | 以下を添付すること <上場会社の場合> 株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面 ※ 代表取締役等住所非表示措置の申出をする株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等) <上場会社以外の場合>①株式会社の実在性を証する書面、②代表取締役等の住所等を証する書面、③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面 ※ すでに代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は②のみ |

もっとも、非表示措置には下記のとおり一定の限界があります。

- 利用できるのは株式会社のみであり、合同会社や一般法人においては利用できない

- 非表示となるのは住所の一部である

- すでに登記事項証明書等に記載されている住所については対象外

- 利害関係人は、住所の記載された書面を閲覧することができる

- 官公署等から請求があった場合は、住所の情報を提供されることがある

代表取締役等住所非表示措置を用いる場合の注意点

同措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなります。そのため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定され、非表示措置を用いる場合にはこれらの影響を考慮して、慎重かつ十分な検討をするよう注意が必要です。

ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧

同措置が講じられた場合にも、代表者取締役等に対して訴訟提起する場合など、代表取締役等の住所が記載された書面を閲覧することについて法律上の利害関係を有する者は、代表取締役等の住所を含め、利害関係を有する部分を登記簿の附属書類として閲覧することが可能です。

この点に関連して、2024年6月24日より、ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類の閲覧が可能となりました(法務省「ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について」)。これにより、従前は対象となる附属書類の所在する法務局に赴く必要があったところ、現在はウェブ会議の映像を通じて、登記簿の附属書類を閲覧することが可能となっています。また、法令上、登記簿の附属書類の謄写については規定されていませんが、ウェブ会議の映像を通じて登記簿の附属書類を閲覧する場合においても、登記所職員の許可を得たうえで、ウェブ会議の状況を録画または撮影するなどして、閲覧した登記簿の附属書類を証拠化することができます。

最低賃金の改定

執筆:菅原 裕人弁護士

2024年7月25日に中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が示した「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」を受けて、各地方都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会において、令和6年度の地域別最低賃金について答申が相次いで出され、同年8月29日には全国の最低賃金の改定額が出そろいました。

全国の最低賃金の改定見込額は「令和6年度 地域別最低賃金 答申状況」にまとめられていますが、本年の最低賃金の改定の概要をまとめたものは以下のとおりです。

- 47都道府県で、50円~84円の引上げ(引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県)

- 改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)

- 全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

- 最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)

近年、最低賃金の引上げ額は最高額を更新し続けていますが、本年も引上げ額が昨年を上回り過去最高額となりました。

今後、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経たうえで、都道府県労働局長の決定により、2024年10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

特に、東京都では、過去最高額の最低賃金(1,163円)になりますので、2024年10月以降、パート・アルバイトを募集する際には労働条件が最低賃金を下回らないよう留意する必要があり、現在、最低賃金を下回る労働条件でパート・アルバイトを募集している事業者は注意が必要です(最低賃金法4条1項の違反に該当し、同法40条により50万円以下の罰金の対象になります)。

民事判決情報データベース制度の創設

執筆者:緑川 芳江弁護士

民事判決のデータベース化については、民事訴訟手続のIT化に係る民事訴訟法改正が行われた2022年から、法務省に設置された「民事判決情報データベース化検討会」において検討が進められてきました。2024年7月29日、同検討会の報告書(以下「最終報告書」といいます)がまとめられ、公表されました。

民事判決情報データベース化検討会報告書

最終報告書では、新たなデータベースについて、2026年の運用開始が目指されているとあります。2026年までに全面施行が予定されている民事訴訟手続のIT化により、判決は電子判決書としてデータ化され、同時期に全判決をデータベースに収め広く提供する仕組みを構築することが意図されています。データベースに登録されるのは新たに下される判決で過去の判決は対象としないものとされています。

また、「民事裁判情報は、社会全体で共有すべき公共財としての価値が高まっている」と指摘され、裁判を公共的な機能を有するものとして改めて位置付けています。

なお、現状の民事裁判資料へのアクセス方法については、弊所Note記事「M&P LEGAL NEWS ALERT #3:裁判資料は誰のものか-日本とアメリカの比較から見る『正義の場』のあり方」をご覧ください。

民事判決情報データベース制度の立法化

最終報告書での提言を踏まえ、2024年の臨時国会での法案成立が目指されていましたが、10月1日召集の臨時国会は短期で会期終了となるため来年の通常国会にずれこむ見込みです。

民事判決情報データベース制度の仕組みは、まず、裁判所から「情報管理機関」と呼ばれる当事者名の仮名処理を行う非営利の法人に判決データが提供され、情報管理機関にて仮名処理を行ったうえで、利用機関に有料で判決データが提供されるというものです。

「利用機関」は、判例雑誌の出版社、判例データベース会社、図書館、研究・教育機関、法律実務家、研究者、判決データの分析を行うリーガルテック企業、行政機関など、判決データを活用して事業や研究を行うさまざまな主体が想定されています。

民事判決情報データベースの活用

これまでは民事判決のうち、裁判所ホームページや判例データベース等で利用可能となっていたのは数パーセントにとどまり、民事判決の統計的な分析には困難が伴いました。新たな仕組みの下では民事判決をビッグデータとして扱い、AIを用いて結果予測等のさまざまな分析が可能となるため、新たなビジネスの成立も期待されています。

判決の公表と紛争解決手続選択の必要性

新制度の運用が開始されると、民事訴訟の当事者も裁判所も、判決がデータベースに登録される前提で訴訟に臨むことになり、営業秘密等の開示を懸念する当事者においては関連資料の閲覧等の制限制度の活用を検討する機会が増えることが予想されます。

また、現在の訴訟実務でも主張書面において類似の判決を引用し主張を展開することが広く行われていますが、今後利用可能となる判決の数は年間20万件程度と各段に増えるため、主張や判決における過去の裁判例の位置付け方など訴訟実務にも影響が生じると思われます。より多くの先例が主張書面で引用され、判決の射程が議論されることで、日本におけるさらなる法の発展が期待されます。

他方で、仮名処理がなされるのは個人に関する情報(氏名、住所等)であって、法人の名称等は仮名処理の対象とはなっていません。そのため、企業としては、想定される紛争の性質上、判決の公開を避けたい場合には、契約締結の際に、仲裁や調停など審理過程や判断結果が公開されない紛争解決手続を選択することが重要となります。

厚生労働省「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会 報告書」の公表

執筆:菅原 裕人弁護士

2024年8月8日、厚生労働省の「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」(以下「本検討会」といいます)は、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会 報告書」(以下「本報告書」といいます)を公表しました(厚生労働省のウェブサイト)。

本報告書は、女性の正規雇用比率がいわゆる「L字カーブ」となっており、正規雇用労働者としての就業継続に課題があるほか、男女の賃金の差異は依然として大きく、女性管理職の割合も国際的に見るとその水準は低いといった課題があること、また、月経、不妊治療、更年期等の健康課題が女性の働き方に与える影響やそれに対する取組への関心が高まっていること、ハラスメント関係の相談件数は高止まり傾向にあり、カスタマーハラスメント(顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等)や就活等セクシュアルハラスメントなどが社会的関心を集めている状況にあること、という状況を踏まえ、2024年2月より11回にわたって、本検討会において、女性活躍推進の方向性や、ハラスメントの現状と対応の方向性に関する検討を行い、その結果を取りまとめたものです(本報告書1頁)。

本報告書の概要は以下のとおりで、大きく以下の表の左欄に記載の3点で検討がなされています。

| ① 女性活躍推進法等を通じた雇用の分野における女性活躍のさらなる推進 |

|

| ② 月経・不妊治療・更年期等の健康課題への対応 |

|

| ③ 職場におけるハラスメントの対策の充実 |

|

特に、上記③のハラスメントの論点については、昨今注目されているカスタマーハラスメント(カスハラ)についても検討がなされており、カスハラを含め、本報告書で検討された論点について本報告書に沿った法改正が見込まれるため、今後の動向に注視する必要があります。

文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」の公表

執筆:橋爪 航弁護士

2024年7月31日、文化庁著作権課は、「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(以下「本資料」といいます)を公表しました。

本資料は、以下の文書を踏まえつつ、著作権と生成AIとの関係で生じるリスクを低減させるうえで、また、自らの権利を保全・行使するうえで望ましいと考えられる取組を、生成AIに関係する当事者(ステークホルダー)の立場ごとにわかりやすく紹介し、整理されています。

- 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」

- 内閣府 知的財産戦略推進事務局「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」

- 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」

なお、これらの文書に関しては、過去の記事でもご紹介していますので、ご参照いただけますと幸いです。

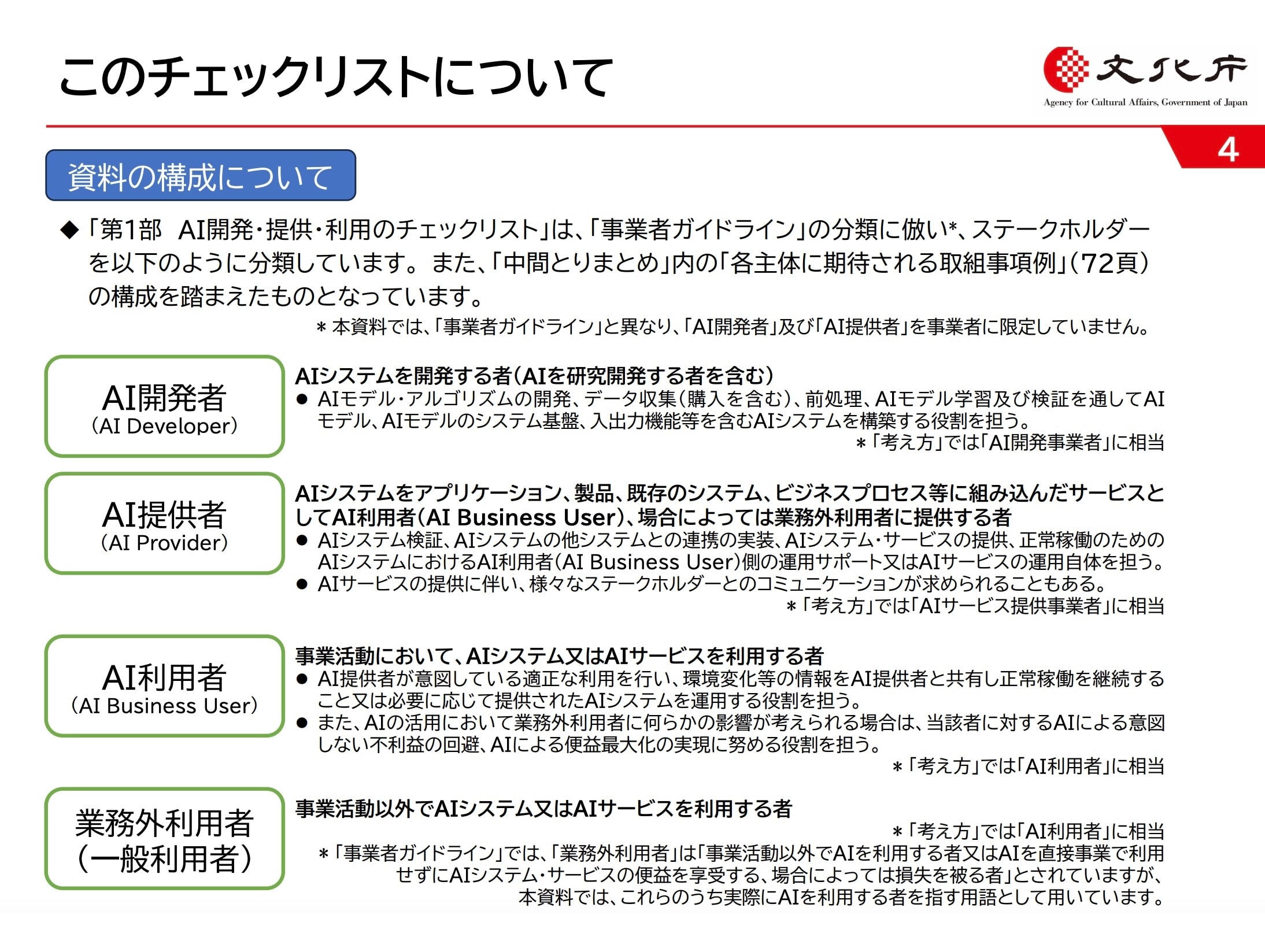

本資料は、「第1部 AI開発・提供・利用のチェックリスト」と「第2部 権利者のためのガイダンス」の2部構成です。第1部では、主に生成AIを含むシステム・サービスを開発・提供する方や、AIシステム・サービスを業務で(または業務外で)利用する方向けに、AIの開発・提供・利用に伴うリスクを低減させるうえで役立つと考えられる方策を記載しています。第2部では、主に著作権者等、著作権法上の権利を有する権利者の方向けに、「生成AIとの関係で、自らの著作物等がどのように利用されるのか」、「侵害に対してどのような対抗措置を取ることができるのか」、「権利の保護や適切な対価の還元を確保するために、権利者としてどのようなことが可能なのか」といった点を、その前提として把握しておくべきポイントと共に解説するとしています。

以下、各部について要点を絞ってご紹介します。

AI開発・提供・利用のチェックリスト

第1部の構成は以下のとおりです。

上記ステークホルダーの分類については、1つの事業者・個人でも、生成AIに対する関わり方により、同時に複数の分類に該当する場合もあり得ることから、複数分類について参照するよう留意する必要があります。以下各ステークホルダーごとについて、AIの開発・提供・利用に伴うリスクを低減させるうえで役立つと考えられる方策として紹介されているトピックを簡単にまとめています。

| 1 AI開発者のリスク低減方策(本資料6頁~) |

|

| 2 AI提供者のリスク低減方策(本資料13頁~) |

|

| 3 AI利用者(業務利用者)のリスク低減方策(本資料17頁~) |

|

| 4 業務外利用者(一般利用者)のリスク低減方策(本資料23頁~) |

|

権利者のためのガイダンス

第2部では、「AIと著作権に関する考え方について」を踏まえて、著作権者・実演家等の、著作権法上の権利者向けに、主に以下の点についてポイントを解説しています。

- 生成AIとの関係で、自らの著作物等がどのように利用される場合があるのか

- 著作権侵害があることはどのように立証することができるのか

侵害がある場合、どのような対抗措置を取ることができるのか - 権利の保護や適切な対価の還元を得るために、権利者にはどのようなことが可能なのか

以下簡単にご紹介します。

(1)自身の作品に類似したAI生成物への対応(本資料31頁~)

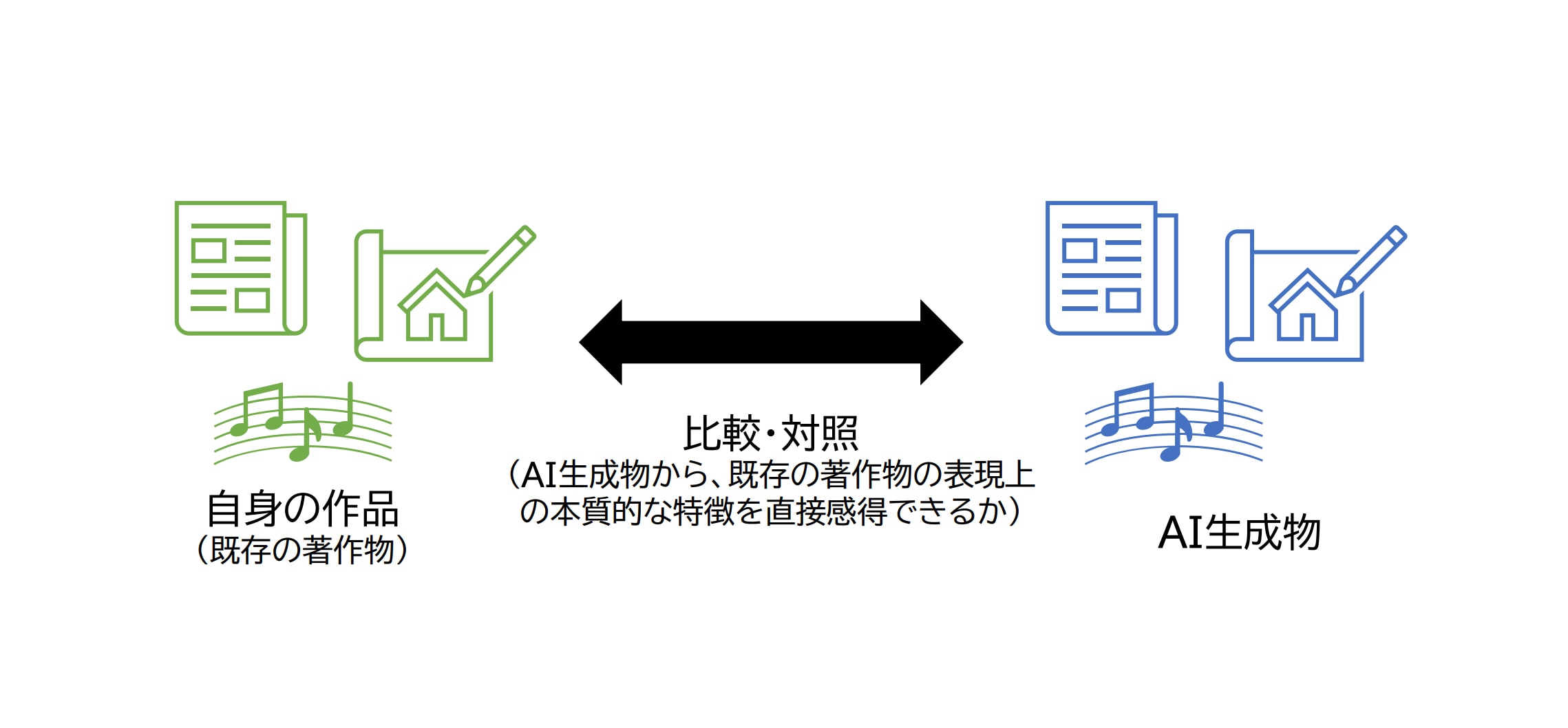

まず、著作権侵害の要件として、既存の著作物との「類似性」および「依拠性」が必要であることが整理されています。

依拠性 既存の著作物に接して、これを自らの作品の中に用いること

そして、生成AIによる生成物の生成・出力の段階や生成物の利用の段階で、既存の著作物と似たAI生成物を発見した場合、まず、既存の著作物とAI生成物を比較・対照して、両者の間に著作権法上の「類似性」があるといえるか確認することが必要と整理しています。

次に、類似性の立証のためには、既存の著作物と「創作的表現」が共通していることが必要であると整理し、作風等の「アイデア」が共通しているにとどまる程度では、類似性は認められないことも説明しています。

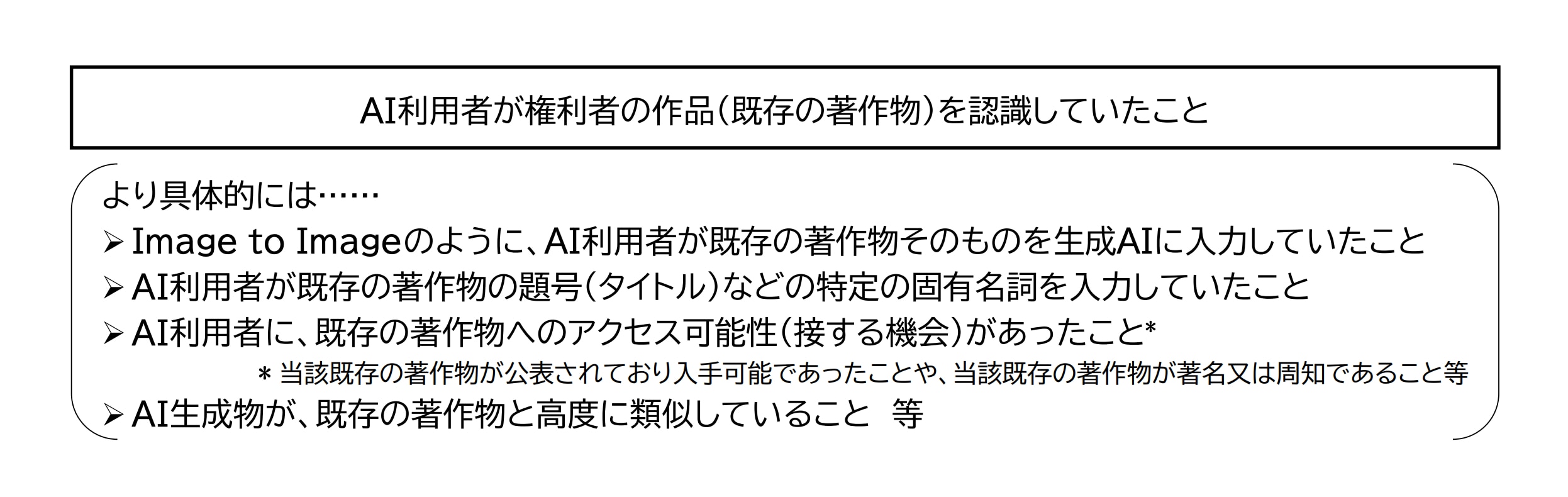

類似性が認められると、次に依拠性を立証することとなりますが、以下の要素が主張立証の要素として挙げられています。

また、これら要素を主張立証することで、一定程度依拠性の立証ができることから、「生成に用いられた生成AIの学習データに権利者の作品(既存の著作物)が含まれていたこと」までは、必ずしも権利者の側で必ずしも立証しなくてよいと整理しています。

なお、学習データの内訳等について、訴状の手続きで開示を求めることができる場合があることも触れられています(書類の提出等(著作権法114条の3)、文書提出命令(民事訴訟法223条1項)、文書送付嘱託(同法226条))

そして、侵害に対して著作権者が取りうる措置として、侵害行為の差止請求(著作権法112条)や損害賠償請求(民法709条)、そして捜査機関に対しての告訴等があることが示されています。

その他、侵害行為の責任主体として、一定の場合にはAI開発者やAI提供者が著作権侵害の責任を負う場合があることを述べ、また、権利制限規定の適用がある場合は著作権侵害とはならないことにも触れられています。

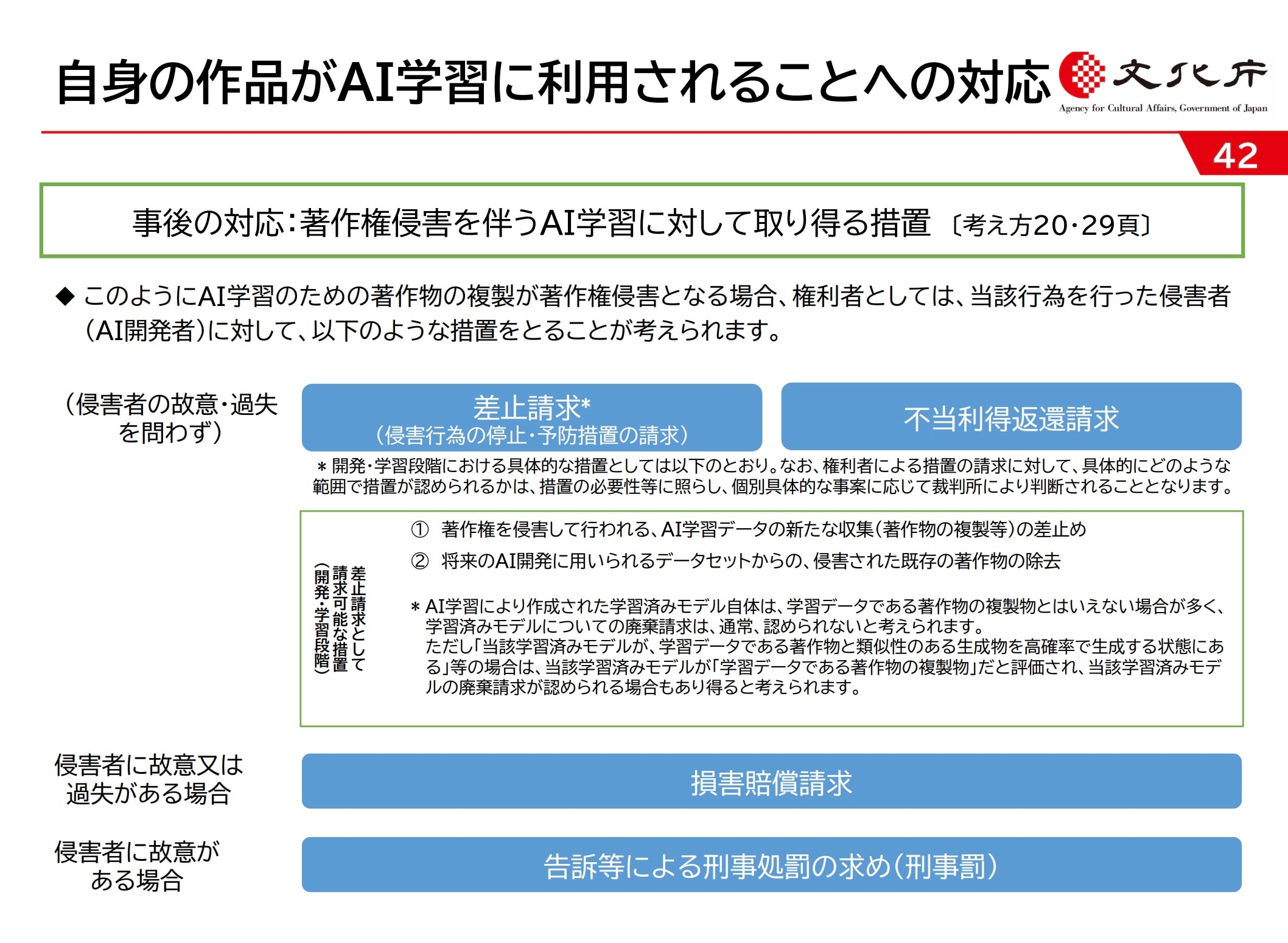

(2)自身の作品がAI学習に利用されることへの対応(本資料38頁~)

事前の対応としては、学習データとしての収集を防止するための技術的措置と、AI学習用データとして販売するようにしておくことが挙げられています。

技術的措置として、クローラをブロックするrobots.txtという名称の付されたファイルをウェブサイトのルートディレクトリに蔵置することや、データのアップロード場所にID・パスワード等を付すことが考えられます。

また、「AI学習等の情報解析に活用できる形で整理されたデータベースの著作物」(AI学習用データベース)が販売されている場合に、そのAI学習用データベースを、AI学習等の情報解析目的で複製等することは、著作権法第30条の4が適用されない「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に当たるため、このAI学習用データベースを許諾なくAI学習データとして収集・保存(複製)すれば、原則として著作権侵害となることから、権利者としては、インターネット上に自らの作品を公開する場合、その作品を含んだAI学習用データベース(データセット)を、AI学習等の情報解析目的で販売(ライセンス提供)するようにしておくことで、無許諾で学習されることを法的に防ぐことが可能と整理されています。

上述の技術的措置を取っていることが、そのデータセットについて将来このような販売を行う予定があることを推認させる一要素となることから、合わせて行っておくことが望まれるとしています。

事後の対応としては、AI学習のための著作物の複製が著作権侵害となる場合には、著作権者が取りうる措置がとして、侵害行為の差止請求(侵害行為の停止・予防措置の請求)、不当利得返還請求、損害賠償請求、そして捜査機関に対しての告訴等があることが示されています。

最後に、著作権侵害に関する相談窓口等を活用した権利行使として、弁護士等の法律専門家への相談・依頼が重要であるとして、文化庁の「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策についての相談窓口」と「文化芸術活動に関する法律相談窓口」が紹介されています。

シリーズ一覧全48件

- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント

- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント

- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント

- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向

- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向