Legal Update

第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

法務部

シリーズ一覧全48件

- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント

- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント

- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント

- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向

- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

目次

2024年9月2日、産業競争力強化法に基づくストックオプション・プール制度が施行されました。ストックオプション・プール制度は、2024年改正産業競争力強化法により創設された、経済産業大臣・法務大臣の確認を得たスタートアップを対象とし、自社で定める一定の範囲でのストックオプションの柔軟かつ機動的な発行を可能とするための制度です。

同年9月2日、投資事業有限責任組合契約に関する法律が改正されました。本改正において、国内事業者の海外進出へのLPSによる資⾦供給が容易となり、また、合同会社で起業するスタートアップへのLPSによる資⾦供給が可能になります。

同年8月23日、紅麹関連製品に係る事案を受け、機能性表示食品制度等に関する食品表示基準が改正され、同年9月1日に一部が施行されました。本改正は、機能性表示食品等を取り扱う食品関連事業者にとって重大な影響のあるものであり、施行済みのルールを遵守するとともに、それ以外の対応も施行日までに準備を進める必要があります。

同年9月11日、2024年改正育児介護休業法の政令が公布され、施行日の決まっていなかった改正項目について2025年10月1日に施行されることが公表されました。また同日公表の改正省令・指針により、2024年改正育児介護休業法において省令にて定めることが委ねられていた事項(たとえば、子の看護休暇の取得事由の具体的内容や育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の具体的内容等)について詳細が定められました。

同年8月30日、中小企業庁は「中小M&Aガイドライン(第3版)− 第三者への円滑な事業引継ぎに向けて − 」を公表しました。昨今、中小企業を対象にしたM&Aに関してトラブルが多発している実態を踏まえ、M&Aを検討する中小企業の経営者等は、特に本ガイドラインの内容を適切に把握するとともに、M&Aの仲介業者ほかM&A支援機関は本ガイドラインに沿って適切にM&Aを進める必要があります。

同年8月28日、内閣官房、経済産業省および厚生労働省は「ジョブ型人事指針」を公表しました。本指針は、各企業が自社の実態や目的に沿った人事制度が設計できるよう、日本企業20社のジョブ型人事導入の取組を取り上げています。

同年8月26日、金融庁の金融審議会に「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」および「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」が設置され、それぞれ9月下旬より議論が開始されました。各ワーキング・グループでの検討内容について、法改正が必要な場合には2025年度の通常国会への改正案提出を目指し急ピッチで検討が進められる可能性があるため、今後の動向が注目されます。

同年8月28日、内閣官房が「アセットオーナー・プリンシプル」を策定・公表しました。2023年12月「資産運用立国実現プラン」において、「アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に係る共通の原則(アセットオーナー・プリンシプル)を2024年夏目途に策定する」とされたことに伴い、策定されたものです。本プリンシプルを受け入れるアセットオーナーは、自らの運用目的や運用目標達成のため、本プリンシプルの受入れを表明し、原則の実施状況を公表し、実施しない場合は理由を説明することが期待されています。

同年8月29日、日本暗号資産ビジネス協会は、「NFTビジネスに関するガイドライン第3版」を公表しました。第2版公表以降の動向が反映されて新たに追加された、RWAトークンや会計・税務上の留意点に関する記載など、NFTビジネスに携わる場合には、必ずその改正内容を確認しておく必要があります。

編集代表:坂尾 佑平弁護士(三浦法律事務所)

本稿で扱う内容一覧

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 2024年8月26日 | 資金決済法・保険業法の改正議論の開始 |

| 2024年8月28日 | 内閣官房「アセットオーナー・プリンシプル」の策定 |

| 2024年8月28日 | 内閣官房・経済産業省・厚生労働省「ジョブ型人事指針」の公表 |

| 2024年8月29日 | 日本暗号資産ビジネス協会「NFTビジネスに関するガイドライン第3版」の公表 |

| 2024年8月30日 | 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)− 第三者への円滑な事業引継ぎに向けて − 」の公表 |

| 2024年9月1日 | 機能性表示食品制度等に関する食品表示基準の改正の一部施行 |

| 2024年9月2日 | ストックオプション・プール制度の施行 |

| 2024年9月2日 | 投資事業有限責任組合契約に関する法律の改正 |

| 2024年9月11日 | 2024年改正育児介護休業法の政令・省令の公表 |

ストックオプション・プール制度の施行

執筆:所 悠人弁護士

2024年9月2日、産業競争力強化法に基づくストックオプション・プール制度が施行されました。

ストックオプション・プール制度とは、同年の産業競争力強化法の改正により創設された、経済産業大臣・法務大臣の確認を得たスタートアップを対象とし、自社で定める一定の範囲でのストックオプションの柔軟かつ機動的な発行を可能とするための制度です。

会社法上、ストックオプションとして新株予約権を発行する場合、非公開会社においては、株主総会の特別決議によって、新株予約権の内容、発行数、払込金額、割当日、払込期日などの募集事項を決定する必要があります。

有効期間を1年間として、株主総会の特別決議により、当該募集事項の決定を取締役会(取締役会非設置会社の場合は取締役)に委任することもできますが、発行数の上限、有償・無償の区別(有償の場合はストックオプションの取得額の最低額)、そして権利行使価額と権利行使期間を含む新株予約権の内容自体は当該株主総会決議の際に定めなければなりません。そのため、たとえば税制適格ストックオプションを発行しようとする場合、発行時ごとに権利行使価額や権利行使期間を税制適格要件を充足する内容にする必要があるので、都度株主総会を経る必要があり、柔軟で機動的なストックオプションの発行が困難であることが指摘されていました。

今回施行されたストックオプション・プール制度の適用を受ける場合、募集事項の決定の取締役会(取締役へ委任することはできません)への委任に際して、有効期間の制限なく、権利行使価額と権利行使期間の決定も委任することが可能となりました。

同制度の適用を受けるための要件は、以下のとおりです。

- 会社が設立から15年未満であること

- 所定の要件を満たすことにつき、経済産業大臣・法務大臣の確認を得ること

ストックオプション・プール制度の施行に伴い、上記②の要件の内容が具体的に示されました。その内容は概ね以下のとおりです。

B. 残余財産分配を内容とする種類株式が登記されていること

C. 上記B.の要件を充足しない場合、以下のいずれかに該当すること

a. 取得条項を内容とする種類株式が登記されていること

b. 会社の総議決権の2/3以上の株主と上場等に関する合意がなされていること

c. 投資事業有限責任組合から出資を受けていること

なお、②の要件に関して、必要書類を準備したうえで、要件該当性について事前相談を行う必要があり、事前相談から正式申請までに少なくとも1か月が必要とされています。

正式申請後の標準処理期間は1か月とされておりますので、ストックオプション・プール制度を利用するためには、事前準備の完了後、2か月間ほど手続に時間を要すると考えられます。

また、ストックオプションの発行が有利発行に該当する場合は、ストックオプション・プール制度に基づき、取締役会決議によってストックオプションを発行することはできません。インセンティブ報酬としてのストックオプションの発行が有利発行に該当するか否かは明確に判断できないことも多く、念のため有利発行として取り扱っている例も多いように思います。実務上判断に困る場面が生じる可能性も考えられますので、有利発行に該当し、同制度を利用できない場面の明確化が求められます。

投資事業有限責任組合契約に関する法律の改正

執筆:藤﨑 大輔弁護士

2024年9月2日、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)の一部が施行され、それに伴い、投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「LPS法」といい、投資事業有限責任組合を「LPS」といいます)が改正されました。

主な改正内容は、以下の2点です。

- LPSによる外国法人への投資は、総組合員の出資総額の50%未満に制限されているところ、外国法⼈の範囲から、国内の事業者がその経営を実質的に⽀配し、またはその経営に重要な影響を及ぼす外国法⼈を除外(LPS法2条1項、3条2項)

- LPSが実施できる事業について合同会社の持分の取得・保有を追加(LPS法3条1項1号・2号)

上記改正により、国内事業者の海外進出へのLPSによる資⾦供給が容易になり、また、合同会社で起業するスタートアップへのLPSによる資⾦供給が可能になります。

なお、改正法には、LPSが実施できる事業に暗号資産の取得等を追加するLPS法の改正も含まれており、こちらは改正法の公布日(2024年6月7日)より1年以内に施行される予定です。

機能性表示食品等に関する食品表示基準の改正

執筆:坂尾 佑平弁護士

2024年8月23日、紅麹関連製品に係る事案を受け、機能性表示食品制度等に関する食品表示基準の改正がなされ、同年9月1日に本改正の一部が施行されました。

また、「食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の5の項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示」が同年8月23日に成立し、同年9月1日に施行されました。

さらに、「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」が同年8月30日に成立し、同年9月1日に施行されました。

これらを踏まえ、食品関連事業者が機能性表示食品等の届出時に参照しやすいよう、「機能性表示食品の届出等に関するマニュアル」が作成されました。

本改正の主な内容は、以下のとおりです。

- 機能性表示食品・特定保健用食品に係る健康被害の情報収集・提供の義務化

- 届出日以降の科学的知見の充実により機能性関与成分について特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者庁長官が認めた食品は機能性表示食品の要件を満たさない旨の定めの新設

- 錠剤、カプセル剤等食品のGMP(Good Manufacturing Practice)に基づく製造管理

- 表示方法・表示位置などの方式等の見直し

- 届出者の遵守事項の自己評価の結果報告

- 届出事項の見直し(当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名および連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性および機能性の根拠に関する情報、生産・製造および品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制およびその他必要な事項)

- 届出実績のない新規の機能性関与成分に関する販売前の届出資料の提出期限の特例

上記①に関し、2024年8月23日付け「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」(健生食監発0823第3号)において、概ね30日以内に同じ所見の症例が複数発生した場合は知った日から15日以内、重篤事例は1例の場合であっても知った日から15日以内に情報提供を行う旨のルールが定められています。

本改正のうち、①、②および⑥の「健康被害の情報収集体制」の届出事項に係る改正については、2024年9月1日に施行されています。③および④については、同日に施行されたものの、2026年8月31日まで経過措置が定められています。その他の改正については、2025年4月1日に施行予定です。

本改正は、機能性表示食品等を取り扱う食品関連事業者にとって重大な影響のあるものであり、施行済みのルールを遵守するとともに、それ以外の対応も施行日までに準備を進める必要があります。

2024年改正育児介護休業法の政令・省令の公表

執筆:越場 真琴弁護士、菅原 裕人弁護士

2024年5月24日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」(以下「本改正法」といいます)が成立しているところ、同年9月11日、本改正法に関する政令、省令および告示の改正が官報にて公表されました。

2024年改正育児介護休業法の施行日の決定

本改正法に関して、上記の政令(2024年政令280号)により、本改正法の成立時点で施行日の決まっていなかった下表1①⑤について、2025年10月1日に施行されることが公表されました。

その他の施行日と合わせると、改正の概要および各施行日は、下表のとおりとなります(本改正法の概要は、本連載第29回「2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向」をご覧ください)。

| 改正概要 | 改正項目 | 施行日 |

|---|---|---|

1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 |

① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握したうえで、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。 ※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つ以上を選択 |

2025年10月1日 |

② 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。 |

2025年4月1日 | |

③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。 |

||

④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 |

||

⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。 |

2025年10月1日 | |

2. 育児休業の取得状況の公表義務や次世代育成支援対策の推進・強化 |

① 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。 |

2025年4月1日 |

② 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。 |

||

③ 次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は2025年3月31日まで)を2035年3月31日まで、10年間延長する。 |

2024年5月31日 | |

3. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 |

① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。 |

2025年4月1日 |

② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。 |

||

③ 介護休暇について、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。 |

||

④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 |

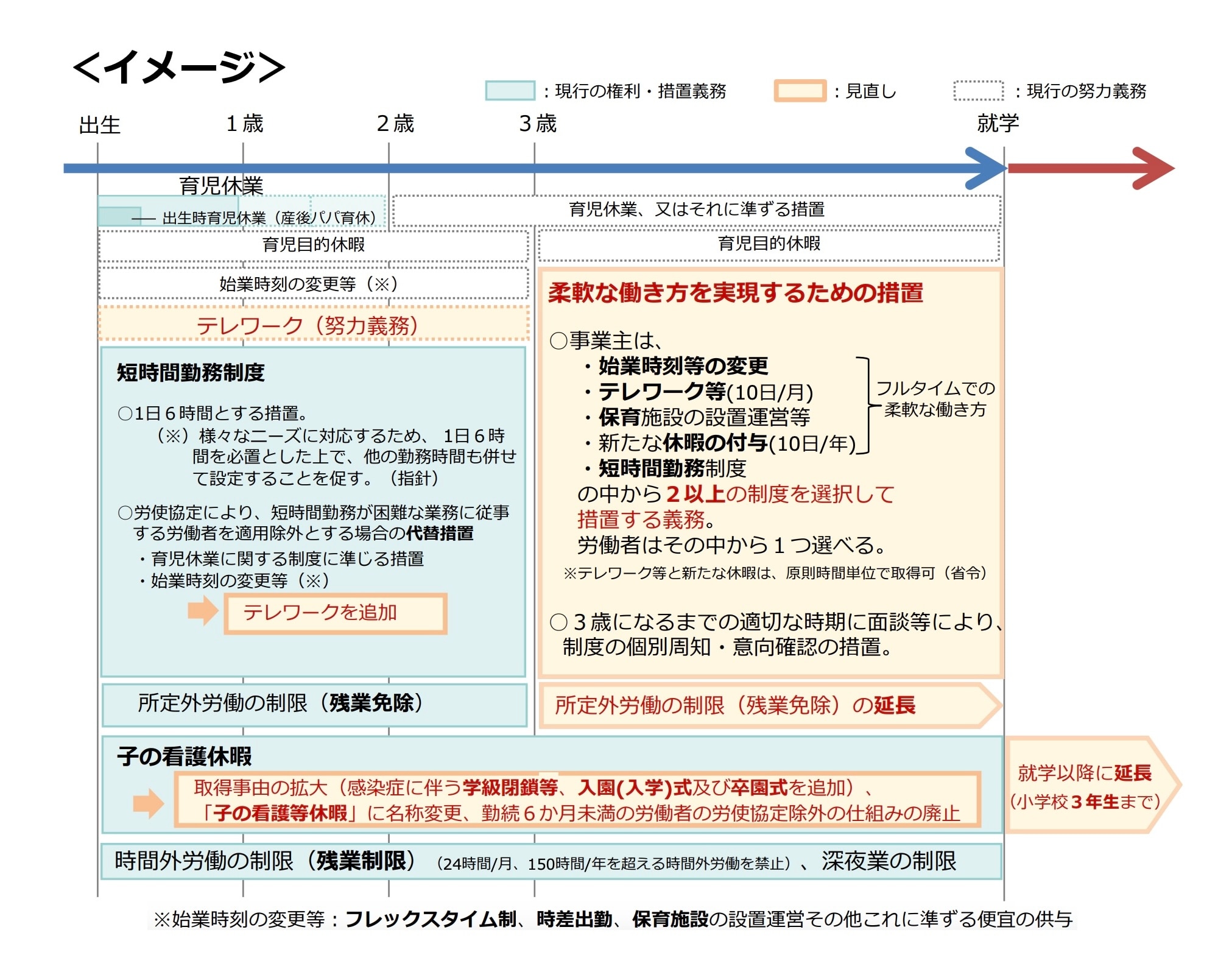

また、本改正法による育児介護休業制度の改定のイメージ図は以下となります。

改正省令・指針の公表

また、本改正法に関して、2024年9月11日、省令(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則)および告示(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(2025年4月1日施行分と同年10月1日施行分))の改正が官報にて公表されました。

この省令および告示において、本改正法において省令にて定めることが委ねられていた事項(たとえば、子の看護休暇の取得事由の具体的内容や育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の具体的内容等)について詳細が定められました。そして、2024年11月1日には本改正法に関するQ&A(令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点))の公表、育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]が公表されましたので、事業者としては、省令・告示を確認しつつ本改正法への対応の準備を各施行日までに進めていくこととなります。

本改正法の具体的な内容等については、弊所Note記事「労働法UPDATE Vol.16:2024年育児介護休業法の改正①」「労働法UPDATE Vol.17:2024年育児介護休業法の改正②」にて解説しておりますので、自社の対応のご検討のためにご参照ください。

「ジョブ型人事指針」の公表

執筆:榮村 将太弁護士、岩崎 啓太弁護士

2024年8月28日、内閣官房、経済産業省および厚生労働省は「ジョブ型人事指針」(以下「本指針」といいます)を公表しました(内閣官房:「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」のウェブサイト)。

本指針は、同年6月21日に閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」を受けて策定された指針です。

「ジョブ型人事」の導入を進める趣旨として、職務(ジョブ)ごとに要求されるスキルを明らかにすることで、労働者が自分の意思でリ・スキリングを行え、職務を選択できる制度に移行していくことが重要であり、それによって内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、社外からの経験者採用にも門戸を開くこと等が記載されています。

本指針では、各企業が自社の実態や目的に沿った人事制度が設計できるよう、以下の観点から、日本企業20社のジョブ型人事導入についての取組が取り上げられています。

ⅱ) 導入範囲、等級制度、報酬制度、評価制度等の制度の骨格

ⅲ) 採用、人事異動、キャリア自律支援、等級の変更等の雇用管理制度

ⅳ) 人事部と各部署の権限分掌の内容

ⅴ ) 労使コミュニケーション等の導入プロセス

人事制度に関しては、2024年4月以降、就業場所・従事すべき業務の変更の範囲が雇用契約締結時等に労働者に明示すべき事項として追加されました(本連載第27回「4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向」をご参照ください)。

また同年4月26日には、最高裁において、職種限定合意がある場合には、使用者は労働者の個別同意なしにその意に反する配置転換を命じる権限を有しない旨が示されました(詳細については、弊所note記事「労働法UPDATE Vol.12:【速報】最高裁判例~配転における職種限定合意の意義~」をご参照ください)。

このように関連する法制度が変化する中で、本指針は、ジョブ型人事制度の導入を検討している企業にとって、制度のあり方を具体的に検討するうえで参考になる指針といえます。

中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)− 第三者への円滑な事業引継ぎに向けて − 」の公表

執筆:糸谷 肇祐弁護士、大草 康平弁護士

2024年8月、中小企業庁は、中小M&Aガイドライン(第2版)(2023年9月公表)を改訂し、「中小M&Aガイドライン(第3版)− 第三者への円滑な事業引継ぎに向けて − 」(2024年8月30日付け。以下「本ガイドライン」といいます)を公表しました。

本ガイドラインの主な改訂のポイントは以下のとおりです。

仲介者・FA(フィナンシャル・アドバイザー)の手数料・提供業務に関する事項

中小企業向けに仲介契約・FA契約を締結するために確認するべき事項として、M&A専門業者が提供する業務の内容等とその対価となる手数料の額について新たに解説しています(本ガイドライン69頁以下等)。

また、仲介者・FA向けに書面等で明記するべき事項として、担当者の保有資格、経験年数・成約実績、(仲介者の場合)相手方の手数料に関する事項等を新たに追加し、また、手数料および業務内容を詳細に説明するよう求めています(本ガイドライン86頁以下)。

広告・営業の禁止事項の明記

M&A専門業者の行動指針として、悪質な広告・営業の内容・方法(勧誘目的を告げない手法・即時の判断を求める手法・条件等の誤解を招く手法)等の禁止や、相談者から広告・営業の停止に係る意思が表示された場合の停止措置を明記しました(本ガイドライン84頁以下)。

利益相反に係る禁止事項の具体化

仲介者向けに、利益相反行為として、①追加手数料の支払いを受けた当事者やリピーターの便宜を図る行為(当事者のニーズに反したマッチングの優先実施、譲渡額の誘導等)、②当事者の希望譲渡価額よりも有利な譲渡価額でM&Aが成立した場合に正規手数料とは別に譲渡価額の差分の一定割合を報酬として要求する行為、③伝達事項を不正確に伝達する行為、④一方当事者にとってのみ有利・不利な情報を認識した場合に当該情報を秘匿する行為を禁止した上、仲介契約書においてこれを行わない旨を定めるよう求めています(本ガイドライン99頁以下)。

ネームクリア・テール条項に関する規律

仲介者・FA向けに、秘密保持を徹底する観点からネームクリア(譲り渡し側の名称を含む企業概要書等の詳細資料の開示)にあたっては、譲り渡し側からの同意取得を必要とし(本ガイドライン93頁以下)、また、テール条項の対象の限定範囲・専任条項がない場合の扱いについても明確化しました(本ガイドライン104頁以下)。

最終契約後の当事者間のリスク事項

中小企業向けに、最終契約・クロージング後に当事者間でのトラブルとなりうるリスク事項(譲り渡し側の経営者保証、デュー・ディリジェンスの非実施、表明保証の内容、クロージング後の支払・手続、契約締結後の譲渡価額の調整、譲り渡し側経営者に関連する資産・負債等、クロージング期間)を解説するとともに(本ガイドライン49頁以下)、M&A専門業者に対し、そのようなリスク事項を依頼者に対し具体的に説明することが求められています(本ガイドライン97頁以下)。

譲り渡し側の経営者保証の扱い

最終契約後の当事者間のリスク事項のうち、特に経営者保証の扱いについて、経営者保証の解除または譲り受け側への移行を確実に実施するための対応としては、士業等専門家・事業承継・引継ぎ支援センターや経営者保証の提供先の金融機関等へのM&A成立前の相談や最終契約における位置づけの検討等の対応について明記しています(本ガイドライン50頁以下、96頁、107頁)。

不適切な事業者の排除

また、昨今、譲り受け側がM&Aに関連して違法行為や義務の不履行、M&A実施前に想定していた内容と異なる事業運営(例えば、譲り渡し側の経営者保証を譲り受け側に移行させる想定であったにもかかわらず移行しない等)を行う事案が多発していることに鑑み、仲介者・FA、M&Aプラットフォーマー向けに、譲り受け側に対する調査の実施、調査の概要・結果の依頼者への報告を求めています(本ガイドライン100頁以下)。

加えて、不適切な譲り受け側の排除のために、業界内での情報共有の仕組みの構築の必要性を明記するとともに、当該仕組みへの参加有無(参加していない場合にはその旨)について、依頼者に対して説明することを求めています(本ガイドライン103頁)。

昨今、中小企業を対象にしたM&Aに関してトラブルが多発している実態を踏まえ、M&Aを検討する中小企業の経営者等は、特に本ガイドラインの内容を適切に把握するとともに、M&Aの仲介業者ほかM&A支援機関は本ガイドラインに沿って適切にM&Aを進める必要があります。

資金決済法・保険業法の改正議論の開始

執筆:所 悠人弁護士

2024年8月26日、金融担当大臣より金融庁の金融審議会に対して、資金決済法や保険業法の改正に関する諮問がなされ、「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」および「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」が設置されたうえで、それぞれ9月下旬より議論が開始されました。

両ワーキング・グループにおける主な検討内容の概要は以下のとおりです。

| ① 資金決済制度等に関するワーキング・グループ |

|

| ② 損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ |

|

いずれの検討内容についても、法改正が必要な場合には2025年度の通常国会への改正案提出を目指し急ピッチで検討が進められる可能性があるため、今後の動向が注目されます。

内閣官房「アセットオーナー・プリンシプル」の策定

執筆:藤﨑 大輔弁護士

2024年8月28日、内閣官房が「アセットオーナー・プリンシプル」(以下「本プリンシプル」といいます)を策定・公表しました。

本プリンシプルは、「資産運用立国実現プラン」(2023年12月)において、「アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に係る共通の原則(アセットオーナー・プリンシプル)を2024年夏目途に策定する」とされたことに伴い、策定されたものです。

本プリンシプルの中で、「アセットオーナーの範囲は、公的年金、共済組合、企業年金、保険会社、大学ファンドのほか、たとえば資産運用を行う学校法人など幅広く、その規模や運用資金の性格等は様々である」と述べられているように、本プリンシプルは、幅広いアセットオーナーを対象としています。

本プリンシプルは、アセットオーナーがとるべき行動について詳細に規定するものではなく、アセットオーナーがそれぞれの置かれた状況に応じて受益者等に適切な運用の成果をもたらすことができるよう、アセットオーナー共通の原則を定めています(いわゆる「プリンシプルベース・アプローチ」)。

また、本プリンシプルは、法的拘束力を有さず、各アセットオーナーにおいて十分に検討したうえで、本プリンシプルを受け入れるかどうか判断することが期待されています。本プリンシプルを受け入れる場合でも、全ての原則を一律に実施しなければならないわけではなく、自らの個別事情に照らして実施することが適切でないと考える原則があれば、それを実施しない理由を十分に説明することにより、一部の原則を実施しないことも想定されています(いわゆる「コンプライ・オア・エクスプレイン」)。

本プリンシプルを受け入れるアセットオーナーには、自らを所管する関係省庁へ受入れの旨を表明することが期待されており、本プリンシプルの受入れを表明したアセットオーナーのリストが公表されています。

また、本プリンシプルを受け入れるアセットオーナーには、自身のウェブサイトなど一般に見える形で、①本プリンシプルを受け入れる旨、②実施(コンプライ)する各原則の実施状況、③実施しない原則がある場合にはその原則を実施しない理由(エクスプレイン)を公表することが期待されています。

本プリンシンプルは、以下の5原則からなります。

原則 1. アセットオーナーは、受益者等の最善の利益を勘案し、何のために運用を行うのかという運用目的を定め、適切な手続に基づく意思決定の下、経済・金融環境等を踏まえつつ、運用目的に合った運用目標及び運用方針を定めるべきである。また、これらは状況変化に応じて適切に見直すべきである。

原則 2. 受益者等の最善の利益を追求する上では、アセットオーナーにおいて専門的知見に基づいて行動することが求められる。そこで、アセットオーナーは、原則1の運用目標・運用方針に照らして必要な人材確保などの体制整備を行い、その体制を適切に機能させるとともに、知見の補充・充実のために必要な場合には、外部知見の活用や外部委託を検討すべきである。

原則 3. アセットオーナーは、運用目標の実現のため、運用方針に基づき、自己又は第三者ではなく受益者等の利益の観点から運用方法の選択を適切に行うほか、投資先の分散をはじめとするリスク管理を適切に行うべきである。特に、運用を金融機関等に委託する場合は、利益相反を適切に管理しつつ最適な運用委託先を選定するとともに、定期的な見直しを行うべきである。

原則 4. アセットオーナーは、ステークホルダーへの説明責任を果たすため、運用状況についての情報提供(「見える化」)を行い、ステークホルダーとの対話に役立てるべきである。

原則5. アセットオーナーは、受益者等のために運用目標の実現を図るに当たり、自ら又は運用委託先の行動を通じてスチュワードシップ活動を実施するなど、投資先企業の持続的成長に資するよう必要な工夫をすべきである。

これらの各原則には補充原則が付されており、各原則のコンプライ・オア・エクスプレインに当たっては、補充原則の趣旨を十分に踏まえつつ対応することが期待されています(「『アセットオーナー・プリンシプル』(案)に対する意見募集の結果について」No.21)。

「NFTビジネスに関するガイドライン第3版」の公表

執筆:所 悠人弁護士

2024年8月29日、日本暗号資産ビジネス協会(以下「JCBA」といいます)は、「NFTビジネスに関するガイドライン第3版」を公表しました。

同ガイドラインは、NFTの法的性質(金融商品取引法上の有価証券該当性、資金決済法上の取扱いを含みます)、賭博該当性、景品表示法上の問題といった、事業者がNFT関連ビジネスに参入するにあたって考慮すべき様々な論点を整理したものです。

今回の第3版においては、2022年10月12日付け「NFTのランダム型販売に関するガイドライン」(JCBAをはじめとする業界団体による共同公表)、暗号資産該当性に関する2023年3月24日付事務ガイドライン改正(金融庁)、2024年4月4日付「RWAトークンを発行する上での主要な規制にかかる考え方」(JCBA)、2023年1月13日付「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(国税庁)といった、第2版公表以降の動向が反映されています。

特に、RWAトークンや会計・税務上の留意点に関する記載は新たに追加されたものですので、NFTビジネスに携わる場合には、必ずその改正内容を確認しておく必要があるといえます。

シリーズ一覧全48件

- 第1回 2022年4月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第2回 2022年4月・5月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第3回 2022年6月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第4回 2022年7月以降も注目 企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第5回 2022年6月公表の「骨太方針」、開示に関する金融庁報告書、および7月のCGSガイドライン再改訂に関する対応のポイント

- 第6回 2022年3月〜6月の医薬品・医療に関する法律・指針等に関する日本・中国の最新動向と対応のポイント

- 第7回 2022年5月〜6月の人事労務・データ・セキュリティ・危機管理に関する企業法務の最新動向・対応のポイント

- 第8回 2022年9月に押さえておくべき企業法務に関する法改正と最新動向・対応のポイント

- 第9回 2022年10月施行の改正法を中心とした最新動向と対応のポイント

- 第10回 2022年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第11回 2022年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第12回 2023年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第13回 2023年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第14回 4月施行の改正法ほか2023年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第15回 2023年4月施行の改正法を中心とした企業法務の最新動向

- 第16回 6月施行の改正法ほか2023年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第17回 2023年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第18回 2023年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第19回 2023年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第20回 2023年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第21回 2023年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第22回 2023年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第23回 2023年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第24回 2024年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第25回 2024年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第26回 2024年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第27回 4月施行の改正法ほか2024年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第28回 2024年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第29回 2024年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第30回 2024年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第31回 2024年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第32回 2024年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第33回 2024年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第34回 2024年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第35回 2024年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第36回 2025年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第37回 2025年2月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第38回 2025年3月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第39回 4月施行の改正法ほか2025年4月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第40回 2025年5月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第41回 2025年6月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第42回 2025年7月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第43回 2025年8月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第44回 2025年9月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第45回 2025年10月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第46回 2025年11月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第47回 2025年12月に押さえておくべき企業法務の最新動向

- 第48回 2026年1月に押さえておくべき企業法務の最新動向