サステイナビリティ時代に求められる企業の経営戦略

第6回 英国現代奴隷法の強化と「現代奴隷」

国際取引・海外進出

シリーズ一覧全18件

- 第1回 サステイナビリティと日本企業の海外進出 〜求められる3つのマインドセット〜

- 第2回 「ビジネスと人権」の概要と国際的潮流

- 第3回 「ビジネスと人権」に関する日本政府の対応状況と日本企業の取り組み動向

- 第4回 ビジネスと人権 - コーポレート・デューデリジェンスおよびコーポレート・アカウンタビリティに関するEUの新指令

- 第5回 サステイナビリティと気候変動 – 英国のTCFD情報開示の義務化に関する公表

- 第6回 英国現代奴隷法の強化と「現代奴隷」

- 第7回 世界の人権デューデリジェンス関連法制総まとめ

- 第8回 人権デューデリジェンスの実践(その1) - 人権デューデリジェンス全般に関する留意点と5つのステップ

- 第9回 国際人権法の成り立ちと実務への適用 - 水に対する権利を題材に

- 第10回 人権デューデリジェンスの実践(その2) - スコーピング(調査範囲確定)の必要性と留意点

- 第11回 人権デューデリジェンスの実践(その3) - データ収集時におさえておくべき6つの視点と具体的方法、KPI設定のポイント

- 第12回 人権デューデリジェンスの実践(その4) - 類型にもとづくリスク分析と企業に求められる対応

- 第13回 人権デューデリジェンスの実践(その5)- 国際人権基準や各国国内法の内容理解に基づく人権への負の影響の分析

- 第14回 EUの「コーポレート・サステイナビリティ・デューデリジェンスに関する指令案」の概要と今後の見通し

- 第15回 国連作業部会による、次の10年に向けたロードマップの公表

- 第16回 人権デューデリジェンスの実践(その6)- 人権に対する負の影響への対処方法

- 第17回 「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」の概要と活用法 – 他業種にも有用

- 第18回 武力紛争時の人権デューデリジェンス対応 - ロシアによるウクライナ侵攻

目次

2021年1月12日、英国外相は、カナダ政府と共同して、国際的に問題視されている中国のウイグル自治区での少数民族に対する強制労働等の人権侵害に、自国の企業および公共団体が加担・関与しないよう、新たな措置を導入することを公表しました。当該措置には、特定の製品の輸出管理制度の見直し検討や、ウイグル自治区とのリンクを通じて企業が直面するリスクに係るガイドライン公表の他、2015年に施行された現代奴隷法への違反に対する罰則導入も含むこととされています 1。

今回の公表自体は、ウイグル自治区での人権侵害に関して2020年より世界的に批判が高まっている状況を踏まえたものといえますが、これに先立って、2020年9月には英国内務省から現代奴隷法の改正に関する方針が公表されています。

今回は、①世界における現代奴隷の状況、②現代奴隷の類型・定義・ビジネスとの関連、③英国現代奴隷法の改正、④日本企業への影響についてまとめて解説します。

世界における現代奴隷の状況

「奴隷」というと歴史の教科書で学習した過去のものとしてイメージされることが多いものの、現代における奴隷(以下「現代奴隷」といいます)は歴史上かつてないほどの数に上ります。15世紀から19世紀にかけて奴隷とされた人数が約1,300万人であるのに対し 2、現代奴隷の数は保守的に見積もってその3倍以上の約4,030万人とされており 3、世界の約200人に1人が現代奴隷という計算になります 4。欧州諸国による植民地時代に見られた直接的な身体的拘束を伴う形から、必ずしもこれを伴わない複雑な形態に変容しつつ、現代においても多くの奴隷が存在しています。

現代奴隷の中でも約3分の2という最大の割合を占めるのが強制労働の被害者であり、以下は、世界におけるその分布図です。

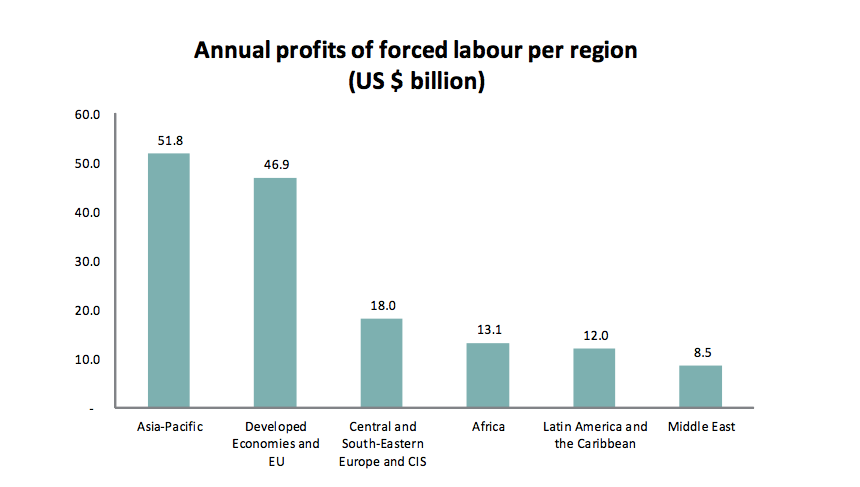

近年、欧州およびコモンウェルスの国々を中心として、人権に関するハードローを策定する動きが相次いでいます 5。日本からは遠い欧州での規制動向としてのみ捉えられがちですが、むしろ社会課題の実態としては、アジアにおける被害者数が世界で最も多い状況です(次にアフリカが続きます)。強制労働から得られる年間違法利益の額も、アジア太平洋地域が最大です(下図)。

途上国・新興国における問題が大きいのは、国内法の執行体制が不十分であることや汚職の蔓延に加え、貧困率の高さも原因であり、これらの問題がコロナ危機によりさらに悪化していることが国連人権理事会の特別報告者からも指摘されています 6。

もっとも、途上国・新興国における現代奴隷の問題は、グローバルサプライチェーンによって、日本を含む先進国の多くの消費者にも繋がっている問題です(携帯電話や服飾品、魚介類、コーヒーや化粧品など我々が日常的に触れる多くの商品にリスクが隠れています)。また、途上国・新興国から先進国への移動を伴う現代奴隷の人身売買も存在します(特に欧州は国境を越える人身売買の主要な目的地であり、英国現代奴隷法の策定もそのような背景に基づくものです)。

2019年10月、ロンドン近郊で、ベルギーの港経由で運ばれてきた冷凍コンテナの中にベトナム人39名の遺体が発見された悲痛な事件 7 は、被害者の身元・国籍がベトナム人と判明する前後を含めて、英国では当時連日報道され、現地にいる筆者自身も大きな衝撃を受けました。さらに、東南アジアから日本に渡航する外国人技能実習生は、その多くが強制労働の被害者であると国際的に批判されており、日本国内で発生する問題でもあることを忘れないようにしたいところです。

このように、現代奴隷は今日では真にグローバルな問題であり、かつ、強制労働の被害者の約90%が民間経済の中で生まれています 8。現代奴隷の撲滅はSDGsのターゲット8.7 9 にも明示的に掲げられています。本稿の最後に述べる、ESG投資の文脈における機関投資家の人権重視の動きも踏まえると、単なる欧州の規制リスクではなく、日本企業が一般に事業を行ううえで無視できない経営リスクに直結すること、裏返せば適切な対応をとることで今後は国際競争力の向上にも繋がる課題であることを念頭に置く必要があります。

「現代奴隷」の類型・定義・ビジネスとの関連

英国現代奴隷法が対象とするいわゆる「現代奴隷(modern slavery)」には、①奴隷および隷属(slavery and servitude)・強制労働(forced labour)と、②人身売買(human trafficking)に関する犯罪類型が含まれます。他人を奴隷または隷属の状態に置く行為、強制労働を要求する行為および人身売買は、現代奴隷法上犯罪となります。各類型に関する定義と、ビジネスに関連する具体例は以下のとおりです 10。

| 類型 | 定義 | 具体例・ビジネスとの関連 |

|---|---|---|

| 奴隷および隷属 |

|

代表的には、農業・建設業・食品加工業・運送業・製造業・サービス業等における長時間・低賃金または無給労働が強制労働の形態として問題になり得ます。

|

| 強制労働 | 暴力による直接的な脅しまたはより微妙な形式により強制される労働(1930年ILO強制労働条約)。ペナルティを課せられるという脅威に基づき、ある者に対して仕事やサービスが(自発的にではなく)強要されていることが重要な要素となります。 | |

| 人身売買 | 他人が搾取されることを予期しつつ、当該者の移動の手配や仲介を行うこと(被害者がより良い生活や仕事を得られるとの約束により騙されている場合や、成人から誘われた児童である可能性を踏まえ、被害者自身が移動に同意している場合も犯罪となります)。 | 人身売買の60%が最低でも1回は国境を越えて行われているといわれており、航空業界等も関与リスクが大きいとされます。 日本で最初の人権報告書を発行したANAホールディングスは、同報告書において取組内容を開示しています 11。 |

現代奴隷を含め、人権侵害の有無は外観から一見して解りにくいところが難しい点であり、デューデリジェンスの過程でサプライヤーやその労働者に対して正面から現代奴隷の実態の有無を尋ねても、隠されてしまうことが往々にしてあります。労働者との工夫を凝らした直接の対話や、外部のステークホルダーとの連携等を通じて、発見に向けて地道に取り組んでいくことが必要となります。

現代奴隷を発見するヒントとなり得る確認事項には様々なものがありますが、例として以下のような事項があげられます。

- パスポートを他人に保管されている(人身売買を行う犯罪集団に取り上げられている例が多いため)

- 家族や友人等との接点を保てていない

- 勤務地における現地語が話せない

- 在留資格に関する質問に答えようとしない

- 雇用契約を締結していない

- 自身の銀行口座にアクセスできない

英国現代奴隷法の改正の方針

2020年9月22日に英国内務省から公表された「サプライチェーンの透明性に関する意見聴取に対する政府回答」(以下「本政府回答」といいます) 12 では、現行奴隷法を以下のとおり改正することが示されています(以下「本改正」といいます)。

これは2019年7月から9月にかけて行われた意見聴取の結果を考慮して決定された方針ですが、制定から5年を経たタイミングでコロナ危機が重なり、奇しくも現代奴隷を利用した犯罪が急速に増加していることも、このタイミングでの公表の妥当性を裏付けるものといえます(本政府回答では、「世界中に『隠れたリスク』が、現代奴隷という形で英国に一層持ち込まれている」と表現されています)。本改正を通じて、企業等の透明性の高い取組みを、より強い強制力を伴って促進することが意図されています。

具体的な改正時期は現時点では示されておらず、「議会の承認が得られ次第」としか公表されていません。もっとも、特に以下3–1に関し、人権に関する取組みは一朝一夕には達成できないため、本法により報告義務を負う企業は、以下の改正方針を踏まえた準備を進めておくことが重要です。

報告内容の義務化

現行現代奴隷法では、現代奴隷および人身売買に関する声明(以下「報告書」といいます)の内容として、以下の内容の開示を行うことが「できる」とされています。政府のガイドラインではこれらの開示が推奨されているものの、開示項目の判断は各報告者に委ねられています 13。実際に、意見聴取の中で下記の項目をすべて開示しているとした回答者は、50%に留まっています 14。この点の不十分性を踏まえて、本改正によって以下6つの項目の開示が義務化されることになります 15。

- (開示を行う企業等の)組織の構造・事業内容・サプライチェーン

- 現代奴隷や人身売買に関する方針

- 自社の事業およびサプライチェーンにおける現代奴隷や人身売買に関するデューデリジェンスのプロセス

- 自社の事業およびサプライチェーンにおける現代奴隷や人身売買に関するリスクの所在、および当該リスクを評価・管理するために行った措置の内容

- 自社が適切と考えるパフォーマンスの測定指標に照らした、自社の事業およびサプライチェーンにおいて現代奴隷や人身売買が発生していないことを確保するための措置の有効性

- 現代奴隷や人身売買に関する社員研修の実施状況

なお、本政府回答によれば、上記項目の開示を強制しつつも、各項目につき何も措置がとられていない場合にその旨を明確に述べることは許容されており、本改正によってもデューデリジェンス等の措置をとること自体が義務として課されるものではありません。ただし、その場合には何も措置がとられていない理由も開示することが推奨されており、また、本改正により他社の開示内容との比較をより一層容易にすることが意図されていることに鑑みれば、実質的には、何も措置をとっていないとの声明を出すことは本改正により一層難しくなることが見込まれます。

また、意見聴取の半数の回答者から、追加項目(将来計画、発見された現代奴隷の具体例の開示、内部通報制度、外部パートナーとの協働状況等)の提案があったことを踏まえ、開示が強制される内容に新たな項目が追加される可能性も示唆されています。

国家ポータルの導入

現行現代奴隷法では、ウェブサイトを有する企業は、当該ウェブサイト上で報告書を公表しなければならないこととされていますが 16、本改正により、政府が管理するポータル(国家ポータル)に提出することが求められるようになります。これは、下記3–3の報告時期の統一化とあわせて、市民社会が、類似企業の開示内容との比較も含め、各企業の人権への取組状況を追跡・監視しやすくすることを目的として導入されるものです。現代奴隷法は、企業の取組みの透明性を確保するためには公の場での市民社会の監視が重要であるとの発想に基づいており、当該発想により実効性を強化するための措置といえます。

報告時期の統一化

現行現代奴隷法では、事業年度ごとの報告書の公表が求められているものの、期限について統一的な規定はありません。本改正により、(多くの英国企業が採用している事業年度にあわせて、)報告対象期間が4月1日〜3月31日に統一され、当該期間終了から半年を経過した9月30日が毎年の報告期限とされることになります。

取締役会等による承認日・取締役の署名日と報告対象となる企業名の明記

現行現代奴隷法は、報告の主体が法人の場合、報告書について、取締役会またはその類似会議体による承認と、取締役またはそれに相当する者の署名を要求しています 17。もっとも、これらの手続が適正に得られているか否かが報告書からは不明確であることが多い現状に鑑み、本改正により、当該承認日および署名日の報告書への明記が求められるようになります。

また、現行現代奴隷法では、同一グループ内の1つ以上の企業が同法による報告義務を負う場合、複数企業による共同声明という形式での報告を認めています。もっとも、現行現代奴隷法上、当該共同声明を行う企業名の明記が求められておらず、グループ内のいずれの企業が対象となっているかの特定がしばしば困難であることに鑑み、本改正では、同一グループ内の対象となる企業名の明記が求められるようになります。

民事罰

現行現代奴隷法に関するガイドライン上は、同法で義務付けられる報告書の公表を企業が行わない場合に、英国高等法院が強制履行命令を発することができることとされていますが 18、報告書を開示していない場合にただちに民事罰の対象となることとはされていません。上記3–1で述べた開示項目の不十分性の他、このように現行法には「強制力」がなく実効性を欠く規制になってしまっているという実態が、本改正の必要性に関する議論の発端ともなっています。

ただし、意見聴取によりもっとも意見が割れたのが、上限の設定要否も含む罰則の導入の要否についてであり、本政府回答では、この点は引き続き検討するという結論とされていました。もっとも、本稿冒頭に記載したとおり、2021年1月半ばに英国外相から公表された新たな措置として、現代奴隷法に基づく報告義務に違反した場合の罰則の導入が明確に言及されています。具体的な額や上限の有無は現時点では未公表です。

公共団体に対する義務付け

現行現代奴隷法は法人を含む商業組織のみを対象としていますが 19、本改正により、年間3,600万ポンド以上の予算を有する公共団体も対象に含まれることになります。

日本企業に対する影響

現代奴隷法に基づき報告義務を負う企業は、英国国内で事業の一部または全部を行い 20、商品の供給またはサービスを提供している年間3,600万ポンド以上の売上高を有する企業とされています 21。この要件を満たし、現代奴隷法上の報告義務を直接負う企業は、本改正の方針に即した開示が行えるように速やかに準備を進めることが必要です。

他方で、現代奴隷法に基づき直接の報告義務を負わない日本企業であっても、当該義務を負う企業とサプライチェーン上で繋がりを有する場合には、当該企業のサプライヤーとして、当該企業が実施する人権デューデリジェンスのプロセスに組み込まれ、自社およびそのサプライヤーにて奴隷労働や人身売買を行わないことを求められる可能性があることに留意が必要です(人権デューデリジェンスの実施を要求される可能性も含みます)。

さらにいえば、上記の関連性を有さなくても、国連とのパートナーシップによる投資家イニシアチブPRI(責任投資原則)が、今後数年の間に、署名機関 22 の半数に「ビジネスと人権に関する指導原則」23 (ビジネスと人権に関する基本原則を定めるもの)を実施させ、4年目には全署名機関に人権を尊重させる旨の計画を発表していることにも注目が必要です 24。機関投資家のダイベストメント(投資撤退)のリスクと、逆に人権リスクに適切に対処した場合に投資を呼び込める国際競争力の向上効果は、数年以内に日本でもさらに顕著なものになるでしょう。

英国は世界で初めて奴隷法を制定した国ですが、2020年12月31日の経過をもってブレグジットが正式に完了し、新たなスタートとしていわばこれからが本番というところです。以前の記事 25 で紹介したEUにおける法制化の動きにも注視が必要ですが、英国が、カナダやオーストラリアを含む「コモンウェルス」の国々との結び付きを通じて世界中に有する国際社会への影響力も、今後さらに存在感を増すことが予想されます。世界における人権に関するハードロー化の動きも2021年には一層加速することが見込まれます。

-

GOV.UK 「UK Government announces business measures over Xinjiang human rights abuses」(2021年1月12日)

Government of Canada「Canada announces new measures to address human rights abuses in Xinjiang, China」(2021年1月12日) ↩︎ -

Slave Voyages website「Trans-Atlantic Slave Trade – Estimates」(2021年4月14日最終確認) ↩︎

-

International Labour Organization(ILO)& Walk Free Foundation 2017「Methodology of the global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage」(2017年9月19日) ↩︎

-

ILO website「Forced labour, modern slavery and human trafficking」(2021年4月14日最終確認) ↩︎

-

BUSINESS LAWYERS「ビジネスと人権 - コーポレート・デューデリジェンスおよびコーポレート・アカウンタビリティに関するEUの新指令」(2021年2月8日、3月19日最終更新)参照。 ↩︎

-

Human Rights Council「Impact of the coronavirus disease pandemic on contemporary forms of slavery and slavery-like practices」(2020年8月4日) ↩︎

-

リスクを冒して移動中のコンテナの中で窒息死した被害者らは、より良い職を得るために犯罪組織の協力を得てベトナムからイギリスに渡ったとされていますが、捜査の結果、仮に生存していればイギリス到着後にはその多くが強制労働の対象となっていたであろうとされています(Amelia Gentleman and Giap Trong「After 39 Vietnamese trafficking victims died in UK, has anything changed?」(The Guardian、2020年12月21日、2021年4月14日最終確認)。 ↩︎

-

ILO website「Statistics on forced labour, modern slavery and human trafficking」(2021年4月14日最終確認) ↩︎

-

8.7 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止および撲滅を確保する。2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。(外務省「我々の世界を変革する: 持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」(2021年4月14日最終確認)) ↩︎

-

GOV.UK Home Office「Statutory guidance Transparency in supply chains: a practical guide」(2020年4月20日) ↩︎

-

GOV.UK Home Office「Transparency in supply chains consultation Government response」(2020年9月22日) ↩︎

-

英国現代奴隷法54条5項 ↩︎

-

本政府回答参照。724の回答者全体に占める割合です。 ↩︎

-

ただし、本政府回答によれば、複数の項目を1つにまとめる等、項目分けについては新たな形式とされる可能性が言及されています。 ↩︎

-

英国現代奴隷法54条7項 ↩︎

-

英国現代奴隷法54条6項a ↩︎

-

英国現代奴隷法54条11項。政府発行の実務ガイドによれば、当該命令に従わない場合には法廷侮辱罪として無制限の罰金の対象となる旨示されています。 ↩︎

-

英国現代奴隷法54条12項 ↩︎

-

「事業を行っている」と判断される明確な基準は法定されておらず、英国政府はこれを常識によって判断すべきという立場をとっていますが、政府のガイダンスによれば、英国において商業登記を行っている場合やオフィスを有している場合の他、英国国内においてサービスまたはサポート機能を提供している場合、収入を得ている場合、ウェブサイト等の目に見える形を通じて英国国内における事業の存在があるとされる場合等があげられています。 ↩︎

-

英国現代奴隷法54条2項・12項 ↩︎

-

PRIは、その署名機関がESGの要素を投資等の意思決定に組み込むための支援を提供している世界的なイニチアチブであり、署名機関には、投資決定と意思決定のプロセスにESG課題を組み込むなどのコミットメントが求められます。 ↩︎

-

概要は、BUSINESS LAWYERS「「ビジネスと人権」の概要と国際的潮流」(2020年12月21日)をご参照ください。 ↩︎

-

PRI website「Why and how investors should act on human rights」(2020年10月22日、2021年4月14日最終確認) ↩︎

-

前掲注5) ↩︎

シリーズ一覧全18件

- 第1回 サステイナビリティと日本企業の海外進出 〜求められる3つのマインドセット〜

- 第2回 「ビジネスと人権」の概要と国際的潮流

- 第3回 「ビジネスと人権」に関する日本政府の対応状況と日本企業の取り組み動向

- 第4回 ビジネスと人権 - コーポレート・デューデリジェンスおよびコーポレート・アカウンタビリティに関するEUの新指令

- 第5回 サステイナビリティと気候変動 – 英国のTCFD情報開示の義務化に関する公表

- 第6回 英国現代奴隷法の強化と「現代奴隷」

- 第7回 世界の人権デューデリジェンス関連法制総まとめ

- 第8回 人権デューデリジェンスの実践(その1) - 人権デューデリジェンス全般に関する留意点と5つのステップ

- 第9回 国際人権法の成り立ちと実務への適用 - 水に対する権利を題材に

- 第10回 人権デューデリジェンスの実践(その2) - スコーピング(調査範囲確定)の必要性と留意点

- 第11回 人権デューデリジェンスの実践(その3) - データ収集時におさえておくべき6つの視点と具体的方法、KPI設定のポイント

- 第12回 人権デューデリジェンスの実践(その4) - 類型にもとづくリスク分析と企業に求められる対応

- 第13回 人権デューデリジェンスの実践(その5)- 国際人権基準や各国国内法の内容理解に基づく人権への負の影響の分析

- 第14回 EUの「コーポレート・サステイナビリティ・デューデリジェンスに関する指令案」の概要と今後の見通し

- 第15回 国連作業部会による、次の10年に向けたロードマップの公表

- 第16回 人権デューデリジェンスの実践(その6)- 人権に対する負の影響への対処方法

- 第17回 「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」の概要と活用法 – 他業種にも有用

- 第18回 武力紛争時の人権デューデリジェンス対応 - ロシアによるウクライナ侵攻

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業