近時の不祥事ケースと危機管理・リスク予防

第9回 スポーツ界の不祥事事案から考える、スポーツ団体ガバナンスコードへの実務対応

危機管理・内部統制

シリーズ一覧全16件

- 第1回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント

- 第2回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第3回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント

- 第4回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第5回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント

- 第6回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第7回 SNSによる不祥事事案から考える、不正発覚後の対応(初動対応・広報対応)のポイント

- 第8回 事例から考える、SNSによる不祥事を起こした従業員・役員への対応と予防のポイント

- 第9回 スポーツ界の不祥事事案から考える、スポーツ団体ガバナンスコードへの実務対応

- 第10回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント

- 第11回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第12回 海外子会社で発生した不祥事事案における不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第13回 不祥事予防に向けた取組事例集及びグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針を踏まえた子会社買収後に留意すべきポイント

- 第14回 偽装請負の不正類型パターンと関連規制・罰則等のポイント(建設業、システムエンジニアリング等)

- 第15回 偽装請負の不正事案(建設業、システムエンジニアリング等)から考える、問題点と不正防止のポイント

- 第16回 スポーツ団体の不祥事事案から考える、行き過ぎた指導とパワハラの実務対応のポイント

目次

はじめに

近年、プロ・アマを問わず様々なスポーツ競技において、スポーツ団体の組織運営上の問題や指導者による暴力、パワーハラスメント、資金流用、その他の違法行為等に起因した不祥事事案が発生していることが広く報道されています。

2019年6月、スポーツ庁は、「スポーツ団体ガバナンスコード」を公表し、その遵守を促すこと等により、スポーツ団体の適正なガバナンスの確保を図る仕組みを導入することとしました(スポーツ庁ウェブサイト)。

本稿においては、「スポーツ団体ガバナンスコード」の内容とそのポイントについてご紹介したうえで、近時のスポーツ界の不祥事事例などをもとに、どのような実務的対応が求められるのかについて解説します。

なお、本稿は特定の具体的な事案を紹介するものではなく、近時見られる複数の事案をもとにその問題点などを紹介するものです。また、すべての問題を網羅的に取り上げるものではないことにご留意ください。

スポーツ団体ガバナンスコード(2019年6月公表)

スポーツ団体ガバナンスコードの目的と制定経緯等

(1)目的

スポーツ団体ガバナンスコードは、スポーツ界の中央競技団体において不祥事の発生を未然に防止することにとどまらず、スポーツの価値が最大限発揮されるよう、その重要な担い手であるスポーツ団体における適正なガバナンスの確保を図ることを目的としています。

(2)制定経緯

スポーツの中央競技団体(協会等)は、その業務運営が大きな社会的影響力を有するとともに、国民・社会に対しても適切な説明責任を果たしていくことが求められる公共性の高い団体として、特に高いレベルのガバナンスの確保が求められています。

しかし、近年、様々な中央競技団体において、ガバナンスの機能不全等により、スポーツの価値を毀損するような様々な不祥事事案が発生し、スポーツ基本法の理念の実現に向かっているとはいい難い状況にあります。

ここで、スポーツ基本法の理念とは、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営み、国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育むこと、また、全ての世代の人々の交流が促進され、かつ、地域間の交流の基盤となること等をいいます(スポーツ基本法2条参照)。

スポーツ団体における様々な不祥事の共通する1つの背景としては、多くのスポーツ団体が、人的・財政的基盤が脆弱であるなか、スポーツを愛好する人々の自発的な努力によって支えられてきたことがあげられます。

関係者の善意やボランティア精神に支えられた組織運営は、責任の所在を曖昧にし、コンプライアンス意識が徹底されず、組織運営上の問題が見過ごされがちになるなど、ガバナンスの確保がおざなりになってきた面が否定できません。

スポーツ団体が、当該スポーツに関わる「身内」のみによって運営されることにより、法令遵守よりも組織内の慣習や人間関係への配慮が優先され、時として、「身内」には通用しても社会一般からは到底理解を得られないような組織運営に陥るケースも見られるところです。

スポーツ庁においては、このようなスポーツ界の現状に鑑み、スポーツ団体ガバナンスコードを策定することとしました(以上、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」5頁参照)。

スポーツ団体ガバナンスコードの遵守状況の説明・公表等

中央競技団体は、スポーツ団体ガバナンスコードの遵守状況について、具体的かつ合理的な説明を行い、これを公表することが求められています。

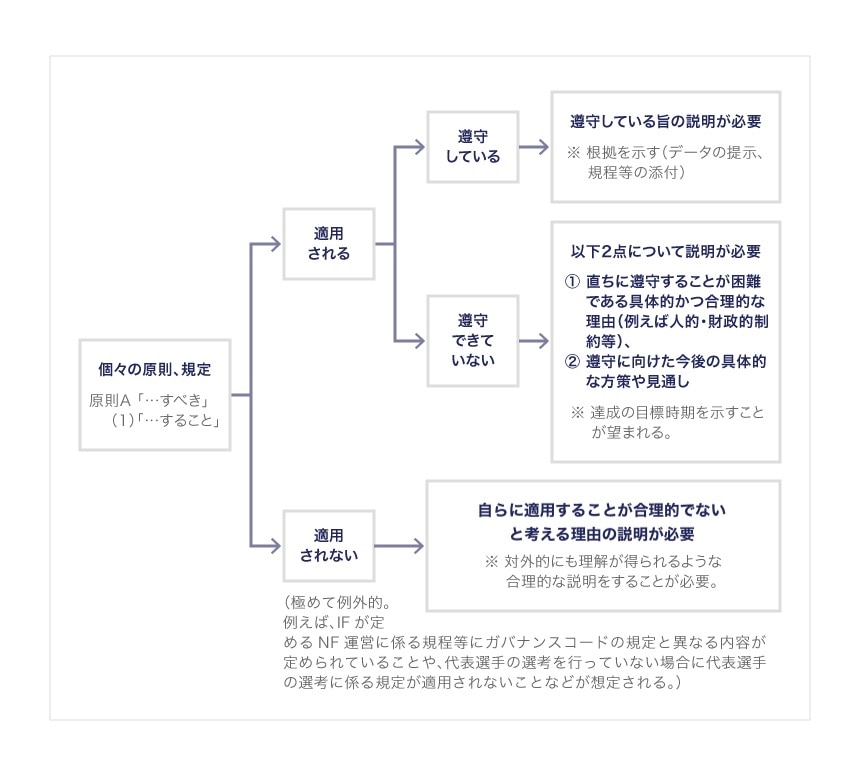

スポーツ団体ガバナンスコードの遵守状況の説明は、以下のとおり行うこととなります。

自己説明の在り方について

中央競技団体は、スポーツ団体ガバナンスコードの個々の規定が自らの団体に適用される場合には、規定を遵守しているか、していないかを判断することとなります。

規定を遵守していると判断した場合には、データの提示、規程の添付などの根拠とともに説明を行うことが必要となります。

一方、規定を遵守していないと判断した場合には、①当該規定をただちに遵守することが困難である具体的かつ合理的な理由、および、②規定の遵守に向けた今後の具体的な方策や見通しを説明することが必要となります。

中央競技団体は、自らに適用することが合理的でないと考える規定については、その旨の説明をすることが必要となります。なお、規定が自らの団体の慣習に合わないというような主観的な理由のみに依拠した説明は合理的な説明と認められません。

中央競技団体がスポーツ団体ガバナンスコードに適合しているか否かは、4年ごとに審査を実施し、その結果が公表されることになります。

スポーツ団体ガバナンスコードの遵守状況についての説明は、第三者からみても理解できるような具体的かつ合理的なものである必要があります。そのため、弁護士等の専門家に意見を求めるなど慎重な検討が必要となるものと考えられます。

スポーツ団体ガバナンスコードの規定(13原則)

スポーツ団体ガバナンスコードは、下記の13原則から構成されています。

| 規定 | 内容 | |

|---|---|---|

| 原則1 | 組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | 中長期基本計画、人材の採用・育成計画、財務の健全性確保に関する計画の策定、公表 |

| 原則2 | 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである | 組織の役員および評議員の多様性(外部理事・評議員、女性理事・評議員)確保、理事会の規模の適正化および実効性確保、役員の新陳代謝を図る仕組みの設定(理事が原則として10年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設定等)、独立した諮問委員会としての役員候補者選考委員会の設置及び同委員会構成員への有識者の配置 |

| 原則3 | 組織運営等に必要な規程を整備すべきである | 中央競技団体およびその役職員が法令を遵守するために必要な規程、代表選手の選考等に関する規程、審判員の選考に関する規程等の整備 |

| 原則4 | コンプライアンス委員会を設置すべきである | コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認会計士等の有識者を配置等 |

| 原則5 | コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | 中央競技団体役員、選手、指導者、審判員向けのコンプライアンス教育の実施 |

| 原則6 | 法務、会計等の体制を構築すべきである | 日常的なサポート体制の構築、公正な会計原則の遵守、国庫補助金等の利用の際の法令・ガイドラインの遵守 |

| 原則7 | 適切な情報開示を行うべきである | 財務情報、選手選考基準、ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等の開示 |

| 原則8 | 利益相反を適切に管理すべきである | 役員、選手、指導者等の関係当事者と中央競技団体との間に生じうる利益相反の管理、利益相反ポリシーの作成 |

| 原則9 | 通報制度を構築すべきである | 通報制度の設置・周知 不利益取扱いの禁止等、弁護士等の関与 |

| 原則10 | 懲罰制度を構築すべきである | 禁止行為、手続等の制定等 |

| 原則11 | 選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである | スポーツ仲裁利用の促進、通知 |

| 原則12 | 危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである | 危機管理体制の構築、マニュアルの策定、調査体制の構築、外部有識者の関与 |

| 原則13 | 地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである | 地方組織への指導、助言、研修会の実施 |

近時のスポーツ界の不祥事とスポーツ団体ガバナンスコードへの実務対応

以下においては、近時のスポーツ界の不祥事事案をもとに、スポーツ団体ガバナンスコードとの関係、実務対応について説明します。

なお、スポーツ団体における不祥事発生時の対応、再発防止策の策定の具体的内容については、別稿で説明します。

中央競技団体の役員等の体制について

オリンピックに出場した経験のある選手が、同スポーツの協会の強化本部長からパワーハラスメントを繰り返し受けたなどとして、同協会の幹部らが告発された事案

(1)理事会の構成の問題

このような事態を招いた問題点として、①組織トップや責任者が長きにわたって君臨し権力が集中していたため、ガバナンス(組織統治)が機能しない状態に陥っていたこと、②同協会の理事は、学識経験者がいるものの、同競技に長期間関わってきた関係者がほとんどであるため、執行部の提案内容や強化委員会の検討結果について、理事会で理事から意見が述べられることがないまま承認されることがほとんどであったことなどが指摘されています。

過度の権限集中という状況により監督が機能しないという問題点については、以下も参照してください。

『第2回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

』

(2)理事の任期の問題

このような事態を招いた問題点として、理事の任期について、あまりにも長期間にわたることは弊害もあると指摘されています。

(3)スポーツ団体ガバナンスコードへの対応

上記を含む近時のスポーツ界の不祥事について、いずれも問題の根っこにあったのは、組織トップや現場責任者が長きにわたって君臨し、権力が集中していたこと、これにより、意思決定や業務執行において、ガバナンス(組織統治)が機能しない状態に陥っていたことであると指摘されています。

かかる問題については、スポーツ団体ガバナンスコード原則2に対応する必要があることになります。

組織の役員および評議員の多様性(外部理事・評議員、女性理事・評議員)確保、理事が原則として10年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設定等

中央競技団体の透明化(選考基準等)について

オリンピックに出場した経験のある選手が、同スポーツの協会の強化本部長から「次のオリンピックに出られなくなる」などの発言を繰り返し受けていたとされた事案

(1)選考基準の透明性の問題

このような事態を招いた問題点として、国際大会に出場して経験を積み良い成績をおさめるのはすべての選手と指導者の希望であるにもかかわらず、選手およびコーチの選考の理由が不明確、不透明であったことが指摘されています。

(2)スポーツ団体ガバナンスコードへの対応

かかる問題については、スポーツ団体ガバナンスコード原則3、7、8に対応する必要があることになります。

中央競技団体およびその役職員が法令を遵守するために必要な規程、代表選手の選考等に関する規程、審判員の選考に関する規程等の整備

【原則7】 適切な情報開示を行うべきである

財務情報、選手選考基準、ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等の開示

【原則8】 利益相反を適切に管理すべきである

役員、選手、指導者等の関係当事者と中央競技団体との間に生じうる利益相反の管理、利益相反ポリシーの作成

コンプライアンス教育の実施について

- 日本代表候補であった選手が、ライバル選手の飲み物に禁止薬物を混入させたことが発覚した事案

- 国際試合強化選手が、指導陣から暴力行為やパワハラを受けていたことが発覚した事案

(1)コンプライアンス意識が不十分であることの問題

このような事態を招いた問題点として、選手のほか、組織全体にコンプライアンス意識が欠如していたことや、組織上層部による問題解決への適切な対応が行われなかったということが指摘されています。

(2)スポーツ団体ガバナンスコードへの対応

かかる問題については、スポーツ団体ガバナンスコード原則5に対応する必要があることになります。

中央競技団体役員、選手、指導者、審判員向けのコンプライアンス教育の実施

通報制度・相談制度の不備について

オリンピックに出場した経験のある選手が、同スポーツの協会の強化本部長からパワーハラスメントを繰り返し受けていたとして、関係者から告発状が出された事案

(1)通報対象者の問題

このような事態を招いた問題点として、公益通報者保護規程が存在しているものの、同規程の適用は協会の職員ほか協会の就業規則が適用される者等に限定されており、登録選手や登録役員(コーチ)には適用がされなかったということが指摘されています。

(2)コンプライアンス等に関する相談窓口設置の問題

また、ドーピングなどに関しては、市販のかぜ薬などの中にも禁止物質が含まれているものがあり、知らないでこれを使用してしまうケースがあることが指摘されています。

(3)スポーツ団体ガバナンスコードへの対応

かかる問題については、スポーツ団体ガバナンスコード原則9に対応する必要があることになります。

- 通報制度の設置・周知

- 不利益取扱いの禁止等、弁護士等の関与

-

内部通報制度の実践的な見直しのポイントについては、以下も参照してください。

- 『ガイドラインを踏まえた内部通報制度の実践的な見直しのポイント』

- 『不正の早期発見の具体的な方策(内部通報制度等)と実務上のポイント』

- 『内部通報制度認証を得るうえでの具体的な注意点』

- 『内部通報制度認証とは、認証取得のメリットと認証基準』

スポーツ団体ガバナンスコードの実務的な運用

ビジネス界では、会社が従うべき原則・規範を示し、これについての遵守・不遵守の理由の説明・公表を求め、自律的なガバナンスの確保を図るコーポレートガバナンス・コードの仕組みが一足先に進められてきました。スポーツ団体ガバナンスコードもこのコーポレートガバナンス・コードを参考にして策定されています。

コーポレートガバナンス・コードについては、企業によるガバナンス確保への取り組みは進展しつつあるものの、その取り組みは形式的なものにとどまっており、実質的な対応が取られているかは疑わしいとの指摘がなされています。

スポーツ団体ガバナンスコードの実務的な運用についても、コードの各規定についてステレオタイプな説明を行うという形式的な対応に終始するのではなく、コードの各規定の目的・趣旨に遡った検討を行い、各中央競技団体が自らの実態に合致した遵守状況を説明するという実質的な対応を行うことが求められています。

シリーズ一覧全16件

- 第1回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント

- 第2回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第3回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント

- 第4回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第5回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント

- 第6回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第7回 SNSによる不祥事事案から考える、不正発覚後の対応(初動対応・広報対応)のポイント

- 第8回 事例から考える、SNSによる不祥事を起こした従業員・役員への対応と予防のポイント

- 第9回 スポーツ界の不祥事事案から考える、スポーツ団体ガバナンスコードへの実務対応

- 第10回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント

- 第11回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第12回 海外子会社で発生した不祥事事案における不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第13回 不祥事予防に向けた取組事例集及びグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針を踏まえた子会社買収後に留意すべきポイント

- 第14回 偽装請負の不正類型パターンと関連規制・罰則等のポイント(建設業、システムエンジニアリング等)

- 第15回 偽装請負の不正事案(建設業、システムエンジニアリング等)から考える、問題点と不正防止のポイント

- 第16回 スポーツ団体の不祥事事案から考える、行き過ぎた指導とパワハラの実務対応のポイント

牛島総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟

- 不動産

法律事務所way