健康食品に関する事故発生時の報告・回収、損害賠償責任を解説

危機管理・内部統制

目次

食品は体内に摂取されるものであるため、その安全性の確保は特に重要です。特に健康食品は、品質等に問題があった場合に、通常の食品以上に健康被害が発生・拡大しやすいといえます。

製品事故が発生した場合、健康食品の製造業者(メーカー)は、迅速な情報収集と原因調査、行政に対する必要な報告を行い、健康被害の拡大を防止するための回収等の措置を検討する必要があります。

本稿では、健康食品について製品事故が発生した場合に必要となる対応や法的責任の概要について説明します。

健康食品とは

まず、健康食品という用語については、法律上の定義はありませんが、一般には、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の保持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般をいう、とされています 1。

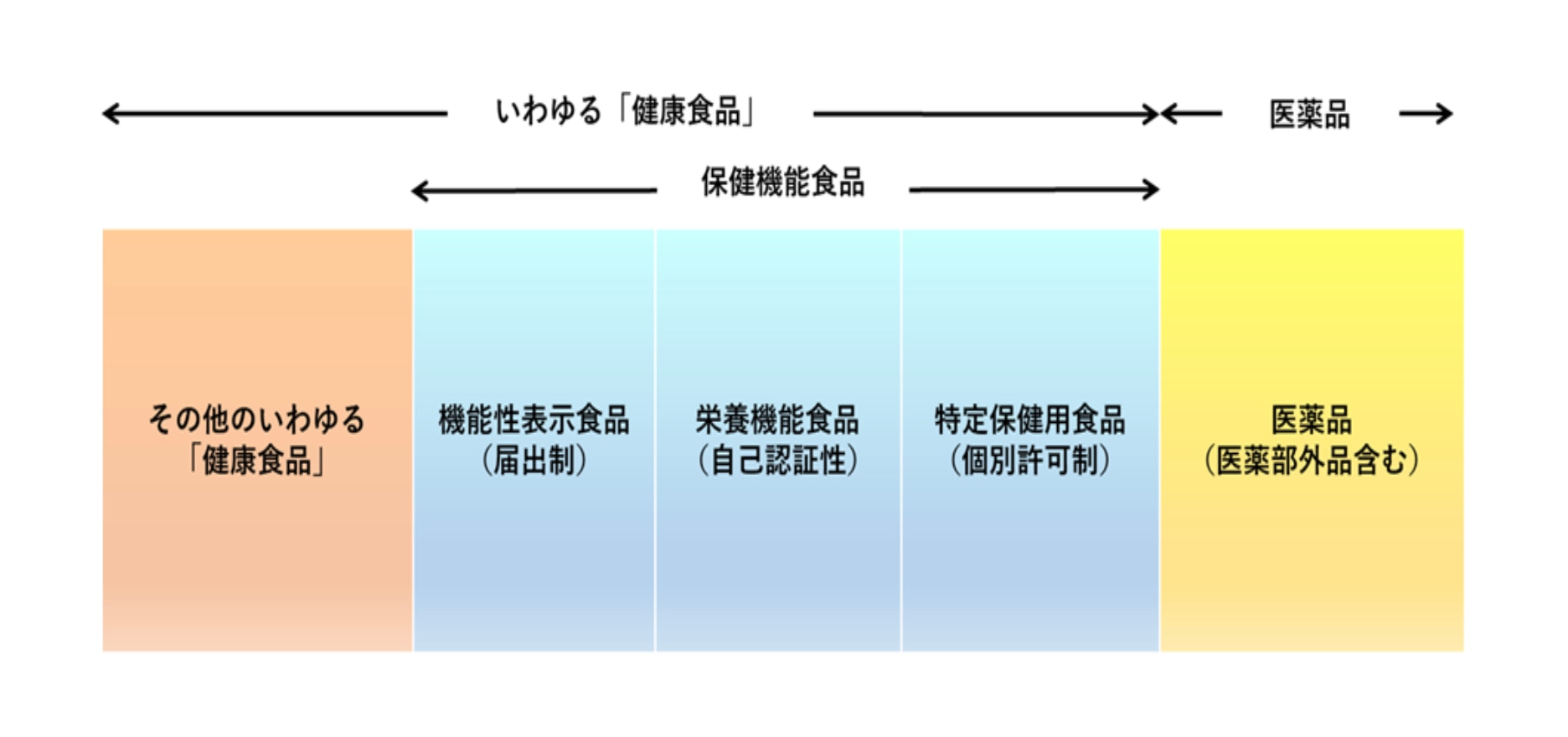

健康食品には、大別して、①国が定めた基準にしたがって機能性が表示された保健機能食品と、②その他の健康食品とがあります。①の保健機能食品とは、特定保健用食品(いわゆるトクホ)、機能性表示食品および栄養機能食品の3つをいいます。2024年3月に問題となった紅麹原料のサプリメントは機能性表示食品に当たります。

いわゆる「健康食品」とは

健康食品のうち、特定保健用食品以外は、パッケージ等に表示された効果や安全性について国の審査は受けていません。また、健康食品はあくまで食品であって、医薬品のような厳格な製造・品質管理は法律で義務付けられてはいません 2。

健康食品のリスクと事故対応

健康食品ならではのリスク

健康食品の中には、通常の食品と同じような味・香り・大きさを備えた製品もあれば、形状的にはむしろ医薬品に近いサプリメントのような製品もあります。サプリメント形状の健康食品の場合、成分が濃縮して含まれていること、長期間にわたって継続的に摂取される傾向があること、外観や味やにおいによって製品の内容や状態を判断できないなどの特徴があることから、その品質等に問題があった場合に健康被害が発生・拡大しやすいといえます。

自社が製造した健康食品に起因して健康被害が生じた場合には、消費者や販売業者に対する損害賠償等の民事的な責任が発生することはもちろん、営業停止などの行政処分を受けたり、役職員が業務上過失致死傷罪などの刑事責任を受ける可能性もあります。

メーカーに求められる対応

メーカーとしては、品質等に問題のない安全な製品を製造することが第一次的には必要ですが、もし自社の製品に関して健康被害またはそのおそれが生じた場合には、健康被害の発生・拡大を防止するために適切な措置を講じることが重要です。そして、こうした有事の際の適時適切な対応を可能にするためには、平時から製品事故やそれにつながり得る情報を適切に収集・検討・管理する体制を整えておくことが重要といえます。

以下では、健康食品に関する製品事故が生じた場合にメーカーが講じるべき対応等について説明します。

情報収集と原因調査

健康食品に関する製品事故発覚の端緒としては、消費者からメーカーのお客様相談センターなどの顧客相談窓口に対する報告、消費者が受診した医師からの連絡、販売先などの取引先からの報告、社内の製品部門からの報告といったものが考えられます。こうした報告を受けた場合、メーカーとしては、まずは製品事故に関する情報収集を行い、製品事故の内容を把握するとともに、その原因について調査を行う必要があります。

具体的には、対象製品の製品名・品番、購入時期・購入場所、摂取時期・摂取期間、健康被害の有無・発生時期・症状などを報告者から聞き取り、症状について医療機関を受診している場合には、診断結果や治療内容についても聞き取るとともに、消費者の同意を得て医師から直接説明を受けることも考えられます。

また、対象製品が消費者の手元にある場合には回収して成分等を調べたり、対象製品と同一ロットで製造された保存サンプルがある場合にはその成分等を調べるといったことが考えられます。さらに、対象製品の製造時期や製造場所、流通経路なども社内の情報を使って確認する必要があります。

加えて、同じ製品について過去に同様の報告が存在しないか、さらには、他社の類似製品で同様の報告がないかを確認することも重要です。同様の報告が一定数集積している場合には、当該製品に問題がある可能性が高まるからです。

こうした確認を可能にするためには、平時から収集された事故情報を一元的に集約・管理しておくことが必要です。

健康被害に関する行政に対する報告

自社の健康食品に関して健康被害の情報を入手した場合、メーカーとして、行政に対して報告することが必要な場合があります。行政に対する報告には、法的義務であるものとそうでないものとがあります。

食品健康被害の報告制度

| 根拠 | 法的義務 | 報告が必要な場合 | 報告先 | 報告期限 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 食品全般 | 食品衛生法51条2項 | × | 健康被害および法令違反または健康被害につながるおそれが否定できない情報を入手した場合 | 保健所 | なし |

| 指定成分等 含有食品 |

食品衛生法8条1項 | ◯ | 健康被害の発生またはそのおそれがある旨の情報を入手した場合 | 保健所 | 遅滞なく※ |

| 特定保健用食品 | 消費者庁通知 | × | 死亡や重大な疾患等の発生またはそのおそれがある場合 | 消費者庁 | 30日以内 |

| 機能性表示食品 | 消費者庁通知 | × | 健康被害の発生および拡大のおそれがある場合 | 消費者庁 | 速やかに |

※ 死亡・重篤の場合は概ね15日以内、その他の場合は概ね30日以内(厚生労働省「指定成分等含有食品に関する留意事項について」

別添1 「健康被害情報の届出に関する留意事項」(薬生食基発0823第2号 令和5年8月23日))

まず、食品衛生法上、食品メーカー等は、製品に関して健康被害 3 および法令違反または健康被害につながるおそれが否定できない情報を入手した場合には保健所に報告するよう努めることとされています(食品衛生法51条2項、同法施行規則66条の2、同別表17の9号ロおよびハ)。これは食品全般について努力義務として課されたものです。

これに対し、食品の中でも指定成分等 4 を含有する食品(指定成分等含有食品)については、健康被害の発生またはそのおそれがある旨の情報を入手した場合には保健所に報告する法的義務があります(食品衛生法8条1項)。

また、健康食品のうち、特定保健用食品については死亡や重大な疾病等の発生またはそのおそれがある場合に 5、機能性表示食品については健康被害の発生および拡大のおそれがある場合に 6、消費者庁に対して報告することが求められています。これらは行政通知に基づくものであり、法的義務として求められているものではありません。

この点に関しては、2024年3月に発覚した紅麹原料サプリメントの問題で、メーカーから行政に対する報告が速やかに行われなかったことを受け、今後、機能性表示食品および特定保健用食品について、報告対象および報告期限などを明確化した上で健康被害報告が義務化されることが予定されています。

製品の回収(リコール)

メーカーは、自社の健康食品によって健康被害が生じるおそれがある場合には、当該健康食品の市場からの回収(リコール)を検討する必要があります。回収は、行政による命令(回収命令)に基づいて行われる場合もありますが(食品衛生法59条、食品表示法6条8項)、実際上はメーカーの自主的な判断で行われる場合(自主回収)が多いといえます。

回収の要否の判断

回収を実施すべきか否かの判断は、健康被害の内容、程度、拡大可能性、食品衛生法や食品表示法など法令違反の有無、メーカーの信頼やブランドイメージへの影響などを考慮して行うことになります。たとえば、次のような場合は回収を行う必要性が高いといえます。

- 重篤な健康被害を生じるおそれのある有害物質が混入している

- 製品に含まれるアレルギー物質の表記を欠いている

- 製品が広い地域で多数販売されている

- 法律で使用が認められていない食品添加物が含まれている

回収対象

回収対象については、卸売業者の倉庫や販売店にある在庫製品のほか、消費者の手元にある製品の回収も考えられます。消費者から回収する場合には、回収の実施を消費者に告知する必要があります。

消費者への告知方法

告知方法としては、メーカーにおいて消費者を特定できる場合には、ダイレクトメールや電話等による直接の連絡が効果的です。たとえば、メーカーが消費者に対して通信販売を行っているような場合などが考えられます。

これに対し、スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどの販売店で購入された製品については、メーカーにおいて消費者を特定することができません。このような場合には、不特定多数に対して告知する方法を取らざるを得ず、一般的には、自社ホームページやSNSへの掲載、販売店における掲示、折り込みチラシ、雑誌等への掲載、新聞社告、テレビCMといった方法が考えられます。

自社ホームページやSNSへの掲載などは、さほどコストもかからず迅速に実施できるため、基本的に実施することでよいと思われますが、その他の方法のいずれを選択するかについては、回収の必要性や緊急性の程度などを考慮して、適切な方法(場合によっては複数の方法)を選択する必要があります。

行政への届出

食品衛生法に対する違反または違反のおそれがある食品を回収する場合、食品表示法違反がある食品を回収する場合には、行政に届け出ることが義務付けられています(食品衛生法58条1項、食品表示法10条の2第1項)。ただし、回収命令に基づいて実施される場合や、危害発生のおそれがない場合は対象外とされています。

届出は、厚生労働省が設ける「食品衛生申請等システム」によってオンラインで行い、届け出られた情報はその後公表されます 7。

メーカーの消費者や販売業者に対する損害賠償責任

消費者に対する損害賠償責任

自社の健康食品に起因して消費者に健康被害が生じた場合、消費者に対する損害賠償責任が発生する可能性があります。消費者が販売店で製品を購入した場合には、メーカーと消費者との間には直接の契約関係はありませんので、製造物責任(製造物責任法3条)や不法行為責任(民法709条)が問題になります。

これに対し、消費者がメーカーから直接製品を購入し、両者に直接の契約関係がある場合には、上記に加えて債務不履行責任も問題になります。メーカーに法的責任がある場合に賠償義務を負う可能性のある損害としては、製品の購入代金相当額、治療費、休業損害、慰謝料のほか、消費者が死亡したり後遺症を負った場合には、逸失利益(死亡や後遺症がなければ就労して得られたであろう収入)などがあります。

販売業者に対する損害賠償責任

メーカーが自社の健康食品を販売業者を通じて消費者に販売しているケースにおいて、自社の健康食品の品質等に問題があった場合には、販売業者に対して、債務不履行責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。販売業者から損害賠償請求を受ける可能性のある損害としては、問題製品の代金相当額、販売業者が消費者に損害賠償として支払った金額、販売業者が製品回収を行った場合にはその回収に要した費用などが考えられます。

メーカーの原因者に対する損害賠償請求

メーカーは、自社の健康食品の製品事故が仕入れた原材料や製造委託先の製造行為に起因する場合には、原材料の仕入先や製造委託先に対し、自社が被った損害について、債務不履行責任に基づいて損害賠償請求をすることが考えられます。なお、仕入れた原材料が通常有すべき安全性を欠いている(欠陥を有する)場合には、製造物責任を追及し得る可能性もあります。

メーカーとして損害賠償請求できるものとしては、たとえば以下が考えられます。

- 製品事故の原因調査費用

- 販売できなくなった自社在庫製品の価額

- 販売店や消費者から回収した製品の価額

- リコール告知の費用

- 製品の回収に要した運賃や送料

- 回収した製品の保管費用および廃棄費用

このほか、実務上、自社の従業員がリコール業務に従事した時間に相当する人件費が損害として請求されることがありますが、一般には、人件費のうち固定給に含まれる部分については、製品事故が生じたことによって雇用主であるメーカーの人件費負担が増大したわけではないとして、相当因果関係が否定されることが多いようです。

これに対し、リコール業務に従事させるために特別に雇い入れた者の人件費や、リコール業務のために残業した場合の残業代部分については、相当因果関係が認められる可能性があると考えます。

また、リコールを実施した際に、メーカーがクオカードなどを消費者に提供することがありますが、製品価額の支払い(返金)に代えて提供する場合にはその限度で相当因果関係があると考えられます。これに対し、製品価額の支払いに追加して提供する場合は、メーカーが顧客サービスのために行ったものであるとして、相当因果関係のある損害と認められない可能性が高いと考えられます。

-

厚生労働省ウェブサイト「いわゆる「健康食品」のホームページ」(最終閲覧2024年8月26日)参照。 ↩︎

-

指定成分等含有食品については、厚生労働省告示第121号(令和2年3月27日)により、製造工程管理(GMP)による安全性の確保が法的義務として導入されています。また、サプリメント形状の機能性表示食品や錠剤・カプセル剤等の食品については、行政通知によりGMP導入が推奨されていますが、法的義務ではありません。しかし、今後、今般の紅麹原料サプリメントの問題を受けて、サプリメント形状の機能性表示食品について、GMPに基づく製造・品質管理を義務化する方向で検討が行われています。 ↩︎

-

医師の診断を受け、当該症状が当該食品に起因するまたはその疑いがあると診断されたものに限るとされています(食品衛生法施行規則同別表17条の9号ロ)。 ↩︎

-

現在は4成分が厚生労働省告示119号(令和2年3月27日)によって指定されています。 ↩︎

-

消費者庁「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」(消食表第244号 令和6年4月1日)。 ↩︎

-

消費者庁「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」(消食表第217号 令和6年4月1日)。 ↩︎

-

厚生労働省ウェブサイト「自主回収報告制度(リコール)に関する情報」などにおいて公表されます。 ↩︎

弁護士法人大江橋法律事務所

- コーポレート・M&A

- 危機管理・内部統制

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟