内部通報制度とは?目的や企業の義務をわかりやすく解説

危機管理・内部統制 更新

目次

内部通報制度とは、企業が社内の不正を早期に発見して企業と従業員を守るため、組織内の不正行為に関する通報・相談を受け付け、調査・是正する制度です。

公益通報者保護法により、従業員数(アルバイトや契約社員、派遣労働者等も含む)が300人を超える事業者には、内部通報制度の導入が義務付けられています。また、従業員数が300人以下の事業者にも、内部通報制度の整備に努めることが求められています。

公益通報者保護法は、事業者に対して、公益通報対応業務従事者の指定と、通報対応体制の整備を義務付けています。義務に違反すると、罰金や、消費者庁による勧告・公表・過料のほか、社会的信用の失墜や損害賠償請求といった損失につながるリスクがあります。

本記事では、内部通報制度の概要と実務の基本を解説します。

内部通報制度とは

目的・意義

内部通報(公益通報)制度とは、企業内で不正行為や法令違反が発生した際、企業が用意した専用窓口に、報復をおそれることなく通報できる仕組みのことです。

この制度の主な目的は、不正の早期発見と是正にあります。組織の自浄作用を促し、不正が深刻な事態になる前に対応することで、企業の信頼性やブランドイメージを守る重要な役割を担います。

内部通報制度の導入状況

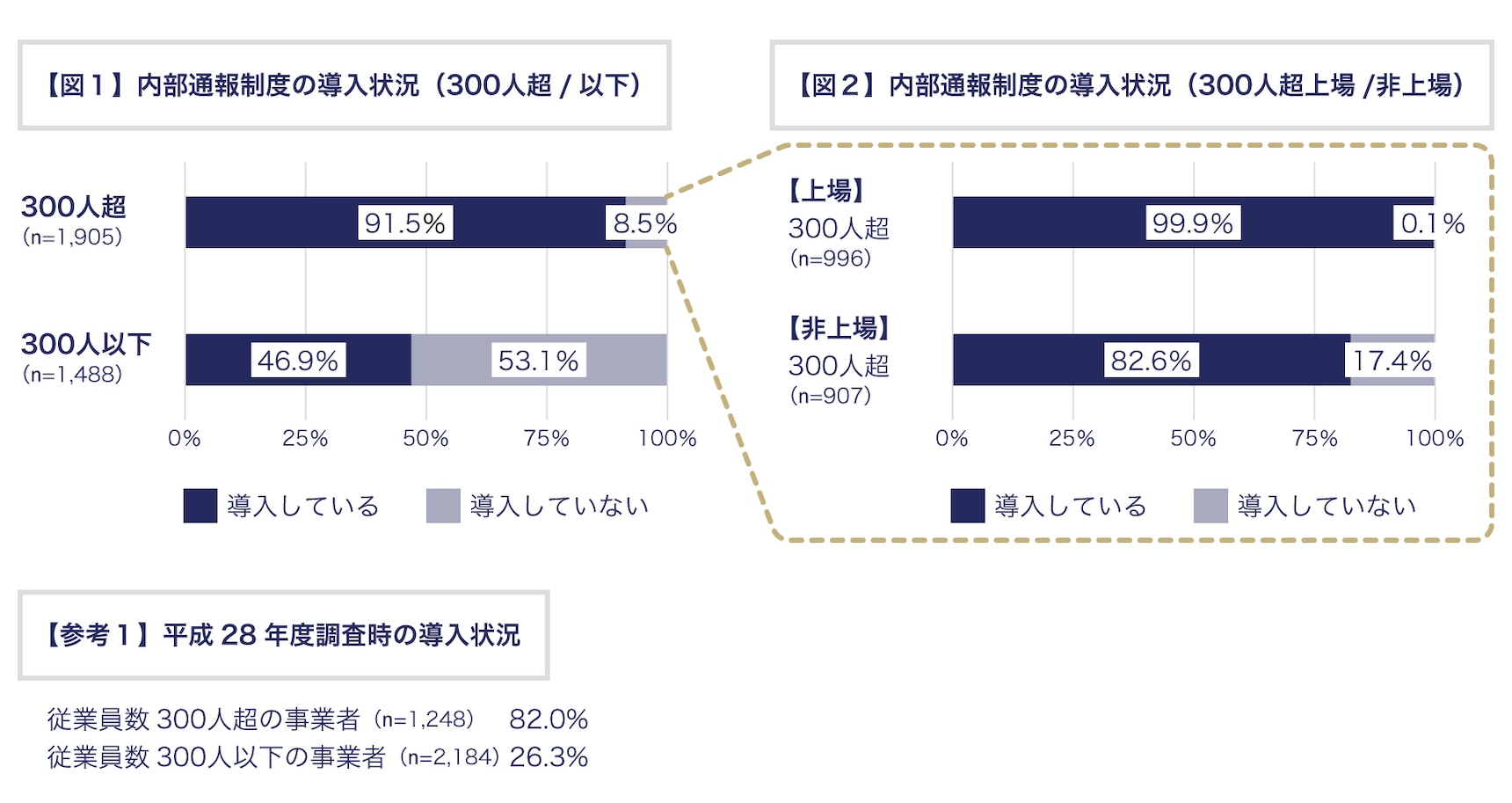

消費者庁が2023年度に大企業から中小企業まで1万社を対象に実施した調査 1 (以下「2023年度調査」といいます)によると、体制整備が義務付けられている従業員数300人超かつ回答があった1,905事業者のうち、制度を「導入している」と回答した割合は91.5%に上りました。これは、7年前の前回調査から10%増の結果です。

また、内部通報制度を導入している2,442事業者の不正発見の端緒は「従業員等からの内部通報」が最多で、76.8%を占めました。

内部通報とは

内部通報(公益通報)の要件と具体例

そもそも、内部通報とは何でしょうか。

公益通報者保護法は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

従業員による通報が、「公益通報」として同法上の保護の対象になるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

要件② 通報者が役務を提供している事業者における事実に係る通報であること

要件③ 不正の目的による通報ではないこと要件④ 所定の通報内容に係る通報であること(対象法律の罰則で担保されている規定に違反する行為)

要件⑤ 切迫性があること(通報対象事実が生じまたは正に生じようとしている状態にあること)

要件⑥ 所定の通報先への通報であること(事業者内部、権限のある行政機関、その他外部)

要件⑦ 通報であること

(1)通報する人

公益通報者保護法によって保護される「通報者」は、正社員や公務員、取締役や監査役などの役員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、業務委託先の従業員やアルバイトも含まれます。また、退職や派遣労働終了から1年以内の退職者も含まれます。

(2)通報する内容

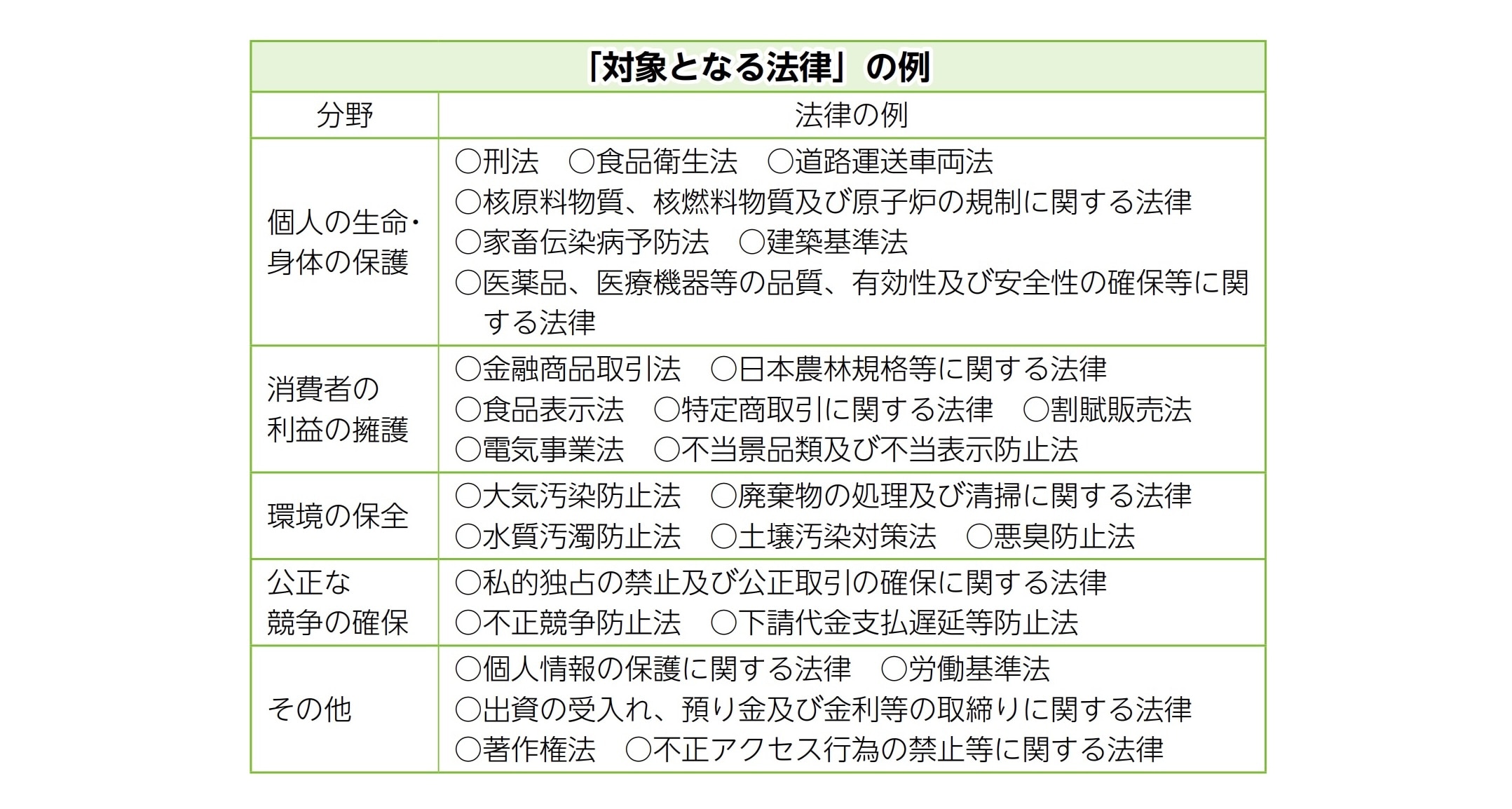

公益通報者保護法では、すべての法律違反が通報対象になるわけではありません。「通報対象事実」と認められるには、対象となる法律等に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為である必要があります。

対象となる法律は493本と多岐にわたりますが 3、たとえば以下のようなものがあります。

(3)通報先

公益通報の対象となる通報先は、①企業が用意した専用窓口(社内窓口や外部の専門窓口など)、②権限を有する行政機関、③その他の第三者(報道機関など)のいずれかです。

これらには優先順序はなく、通報者は自由に通報先を選んで通報することができます。なお、①〜③の通報先ごとに公益通報者保護法による保護を受けるための要件が異なります。

内部通報と内部告発の違い

内部通報と似た言葉に「内部告発」がありますが、両者は通報先が明確に異なります。

| 内部通報 | 社内の窓口や外部の専門窓口など、企業が用意した専用窓口へ通報する |

|---|---|

| 内部告発 | マスコミや行政機関など、企業外の第三者に直接通報する ※企業の是正が期待できない状況で行われ、社会的な制裁や注目を集めることを目的とする例が多い |

内部通報制度は、従業員が内部告発に踏み切る前に、問題解決の機会を企業自身が提供するためのセーフティネットともいえます。

公益通報者保護法上の事業者の義務等

2022年6月から、内部通報制度は単なる任意制度ではなく、多くの企業にとっての重要な義務となりました。

公益通報者保護法の適用対象となる「事業者」は、「法人その他の団体及び事業を行う個人」とされており(同法2条1項)、国や地方公共団体を含むあらゆる業種に適用されます。

常時使用する従業員数(アルバイトや契約社員、派遣労働者等も含む)が300人を超える事業者は、通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとる義務等が課されています(公益通報者保護法11条)。また、常時使用する従業員数が300人以下の事業者についても、内部通報制度の整備に努めること(努力義務)が定められています(同条3項)。

なお、消費者庁が公表する「指針(令和3年8月20日内閣府告示第118号)」ではこれらの義務の具体的な内容が定められ、さらに「指針の解説」では指針の内容を遵守するための考え方や具体例等が記載されています。

従事者を指定する義務

常時使用する従業員数が300人を超える事業者は、通報対応業務を行う人であって、業務に関して通報者氏名などを知らされる人を、「従事者(公益通報対応業務従事者)」として指定する必要があります。

この従事者は、通報対応業務のすべて(窓口での受付対応、調査、是正措置など)を行う人だけではなく、その一部のみを行う人も該当します。通報者が通報を安心して行うためには、通報対応業務のいずれの段階においても、通報者を特定させる事項が漏れることを防ぐ必要があるためです。

通報に対応するための体制を整備する義務

(1)通対応体制の整備、独立性・中立性・公正性の確保

事業者は、事業者内から広く通報を受け付けるなど通報に対応する体制を整備することや、通報対応業務の独立性・中立性・公正性を確保するための措置をとらなければなりません。

具体的な対応事項の例は次のとおりです。

- 部門横断的に通報を受け付ける窓口の設置

- 内部規程の策定

- 窓口において受け付けた通報の調査・是正措置の実施

- 幹部からの独立性を確保した体制づくり

- 利害関係者の排除

(2)通報者に対する不利益取扱いの防止等

事業者は、通報者が通報を躊躇することのないよう、通報者に対する不利益取扱いを防止する措置等をとらなければなりません。また、実際に通報者に対する不利益な取扱いや、探索、情報漏えいが発生してしまった場合は、そのような行為をした従業員や役員などに対して、懲戒処分などの適切な措置をとる必要があります。

- 通報者に対する不利益取扱い(解雇、降格、嫌がらせなど)の禁止

- 通報者の探索の防止に関する措置

- 通報者に関する情報の範囲外共有の防止に関する措置

(3)通報対応体制の実効性確保

加えて、事業者は、以下のような通報対応体制を実効的に機能させるための措置をとる必要があります。

- 従業員等への教育・周知

- 是正措置等の通報者への通知

- 通報記録の保管

- 制度の定期的な見直しや運用実績の開示

- 社内規程の策定・運用

- 是正措置後のアフターフォロー

違反した場合の罰則とリスク

公益通報者保護法に違反した場合、事業者は以下のような罰則やリスクに直面します。

(1)刑事罰

報復的な解雇や懲戒処分に関与した者、通報者を特定させる情報の漏えいをした者には、以下のような刑事罰が科される可能性があります。

| 通報を理由に従業員を解雇・懲戒した場合 | 個人: 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 法人: 3,000万円以下の罰金 |

| 従事者が、正当な理由なく通報者の氏名などを漏えいした場合 | 30万円以下の罰金 |

(2)行政処分・その他のリスク

刑事罰以外にも、事業者は以下のような行政処分や社会的リスクを負う可能性があります。

| 勧告・公表 | 体制整備義務などに違反した場合、消費者庁から助言や指導、さらには勧告を受けることがあります。勧告に従わない場合は、その事実が公表されるリスクがあります。 |

| 過料 | 消費者庁からの報告要求に対して、報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合、20万円以下の過料が科されることがあります。 |

| 社会的信用の失墜 | 法律違反が公になれば、企業のブランドイメージや社会的信用は大きく損なわれます。これにより、顧客離れや株価の下落、取引関係の悪化など、経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 |

| 通報者からの損害賠償請求 | 通報を理由とした不利益な取り扱い(減給、降格、不当な異動など)は民事上の不法行為にあたり、通報者から損害賠償を請求される可能性があります。 |

これらの罰則やリスクを避けるためには、単に内部通報制度を導入するだけでなく、通報者が安心して利用できる実効性のある体制を構築し、厳格に運用していくことが不可欠です。

(3)裁判例

実際にあった内部通報制度の違反事例としては、たとえば以下のようなものがあります。

| 裁判例 | 概要 |

|---|---|

| 千葉県がんセンター事件(東京高裁平成26年5月21日判決) | 県が設置する病院において、麻酔科研修に関する問題を内部通報した医師が、上司より業務から外され退職を余儀なくされるなどの行為を受けたため提訴。 裁判所は、これらの報復行為は違法として、県に損害賠償を命じた。 |

| オリンパス事件(東京高裁平成23年8月31日判決・最高裁不受理で確定) | 従業員が上司の不正を内部通報したところ、会社により配置転換、不利益な人事評価等の処分を受けたため提訴。 二審で通報者の訴えが認められ、配転命令も無効、会社側に損害賠償が命じられた。 |

| いずみ市民生協事件(大阪地裁堺支部平成15年6月18日判決) | 生協職員らが不正経理を告発したところ、自宅待機や懲戒解雇等の報復を受けたため提訴。 裁判所は、これらの報復行為は無効として、会社側に慰謝料支払いを命じた。 |

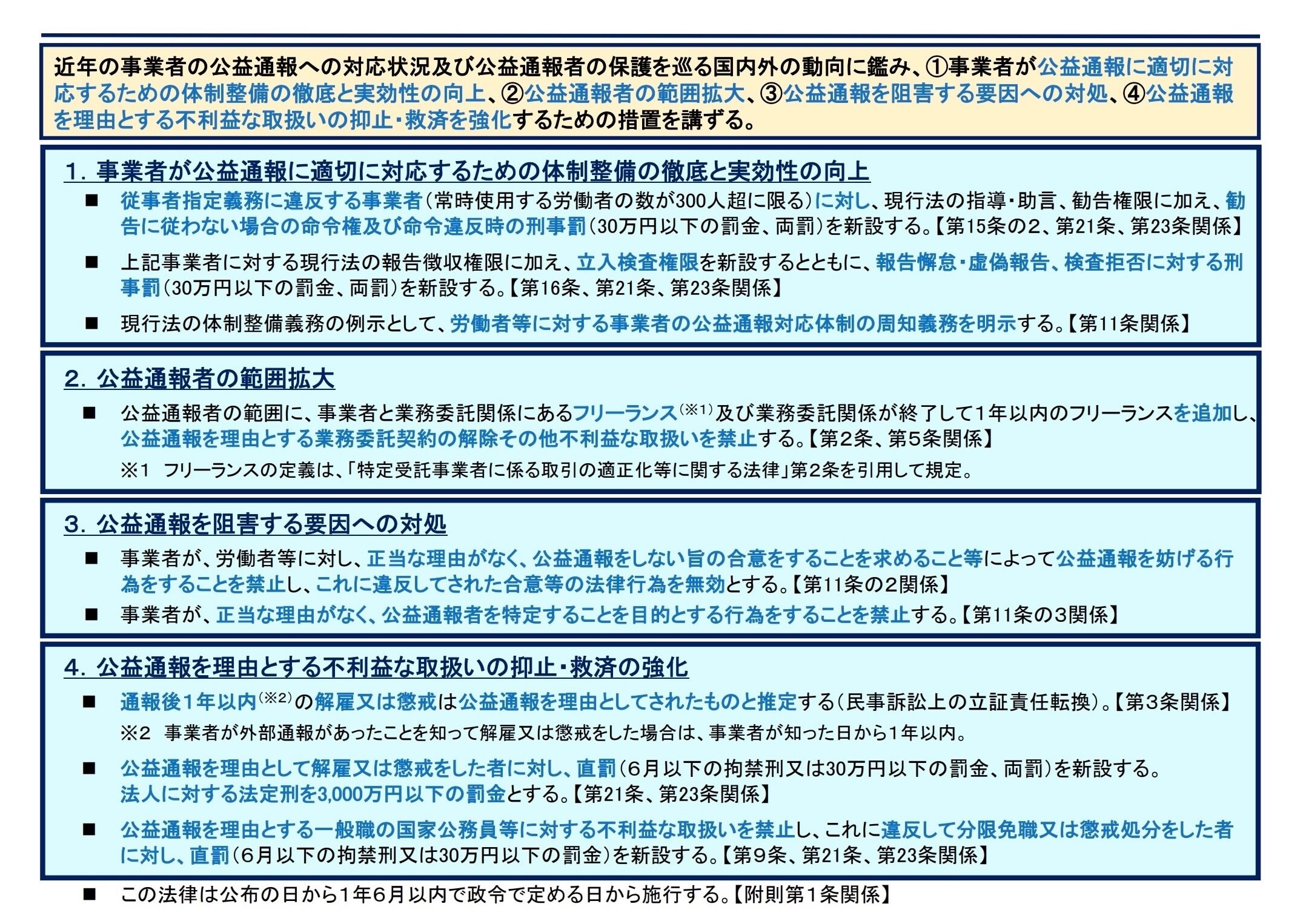

【2026年12月1日施行】公益通報者保護法の改正の概要

2025年6月に成立・公布された公益通報者保護法の改正法には、通報者の保護強化や企業の対応体制義務拡充などが盛り込まれており、2026年12月1日に施行される予定です。

改正法には、小規模事業者も対象とした新たな規制も含まれるため、業種や規模を問わず、あらゆる事業者が影響を受けます。

公益通報者保護法の一部を改正する法律の概要

改正の詳細や実務ポイントについては、下記の関連記事をご参照ください。

内部通報制度の設計と導入の流れ

通報窓口の種類

(1)社内窓口と外部窓口

内部通報の窓口は、社内窓口と外部窓口の2種類に大別されます。どちらの窓口にも一長一短があるため、両方を併用する企業が多いようです。

| 概要、具体例 | メリット/デメリット | |

|---|---|---|

| 社内窓口 | 企業が社内に設置する窓口 ※総務部、コンプライアンス部、監査室などが担当することが多い |

|

| 外部窓口 | 法律事務所や専門の外部機関に委託して設置する窓口 |

|

| 社内窓口・外部窓口の併用 | − |

|

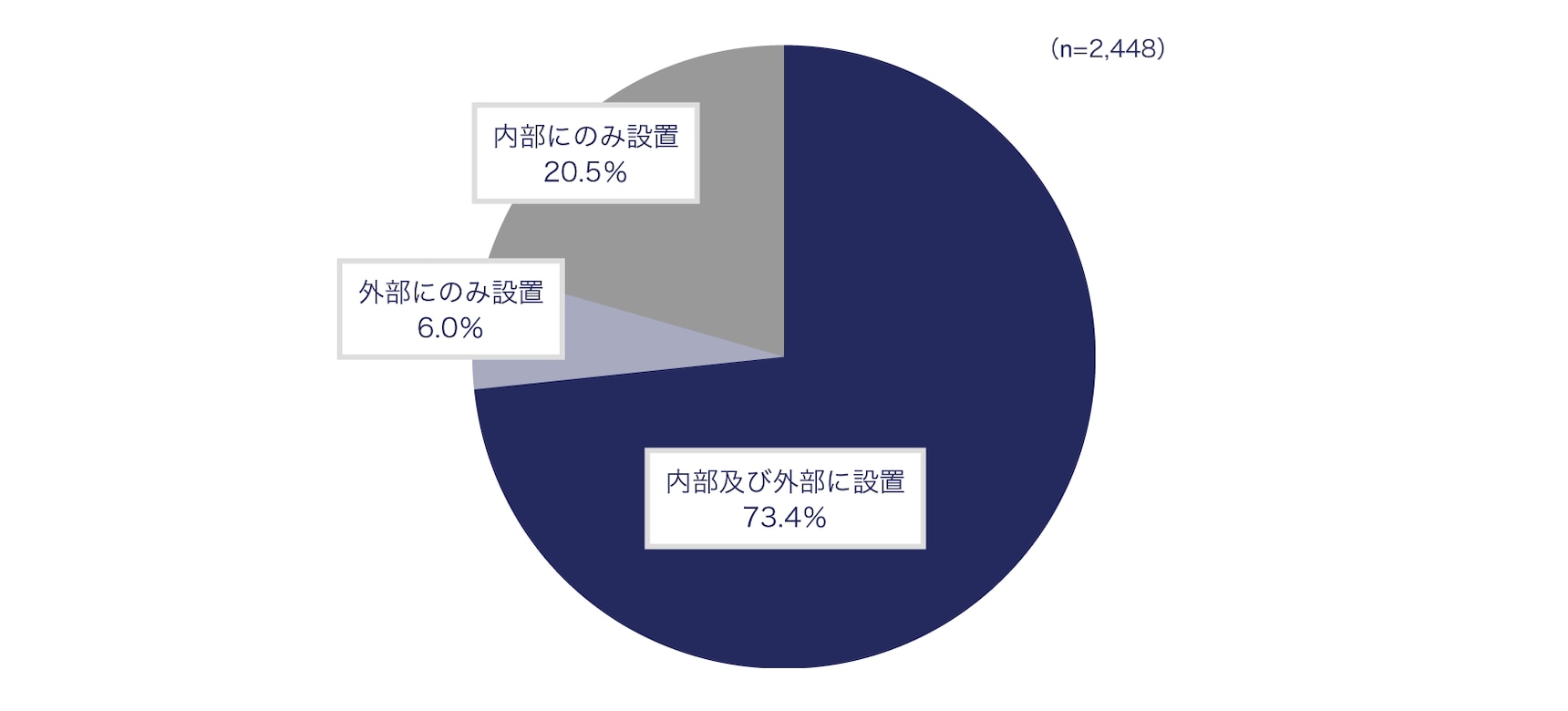

消費者庁の2023年度調査 4 によると、内部通報制度を導入していると回答した2,448事業者のうち、「内部及び外部に設置」している事業者は73.4%を占め、さらに「外部にのみ設置」を含めると79.4%にも上ります。

社内外の窓口設置状況

(2)通報受付の方法

窓口で通報を受け付ける方法としては、電話やメールのほか、専用のWebフォーム、書面、対面(面談)などがあります。一般的には、複数の方法を組み合わせて、通報者が利用しやすい選択肢を提供することが重要です。

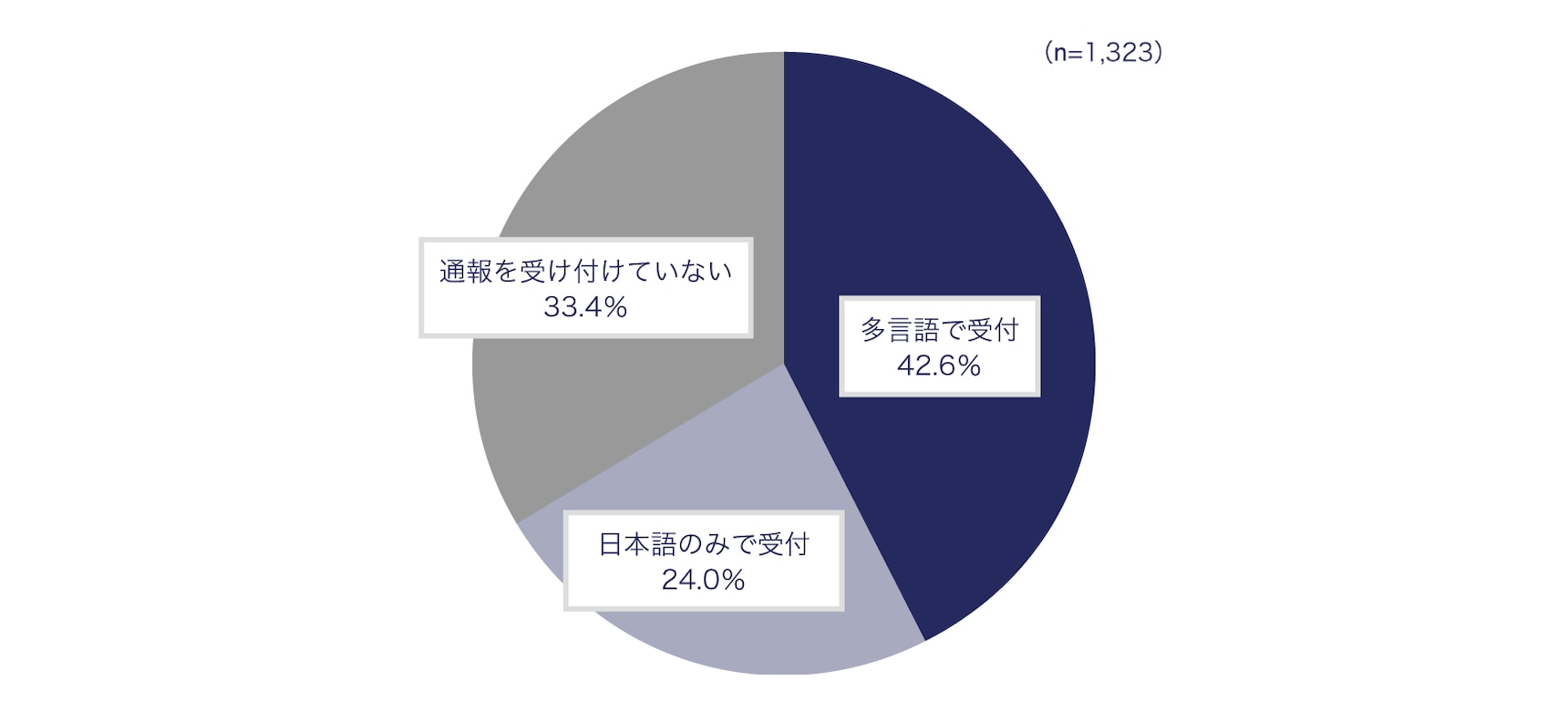

(3)海外拠点・グループ会社からの通報受付体制

海外の拠点・グループ会社による不正行為やその兆候を早期に把握し、適切に対応するためには、実効性あるグローバル内部通報制度の整備・運用することが有用です。

グループ全体をカバーする統一の窓口(いわゆるグローバルホットライン)を設置する場合、日本語だけではなく、英語や現地語による通報も受け付けられるように検討する必要があります。

消費者庁の2023年度調査 5 によると、内部通報制度を導入かつ国外に拠点を有すると回答した1,323事業者のうち、国外拠点からの通報を「多言語で受付」と回答した事業者は42.6%でした。

国外拠点からの通報受付体制

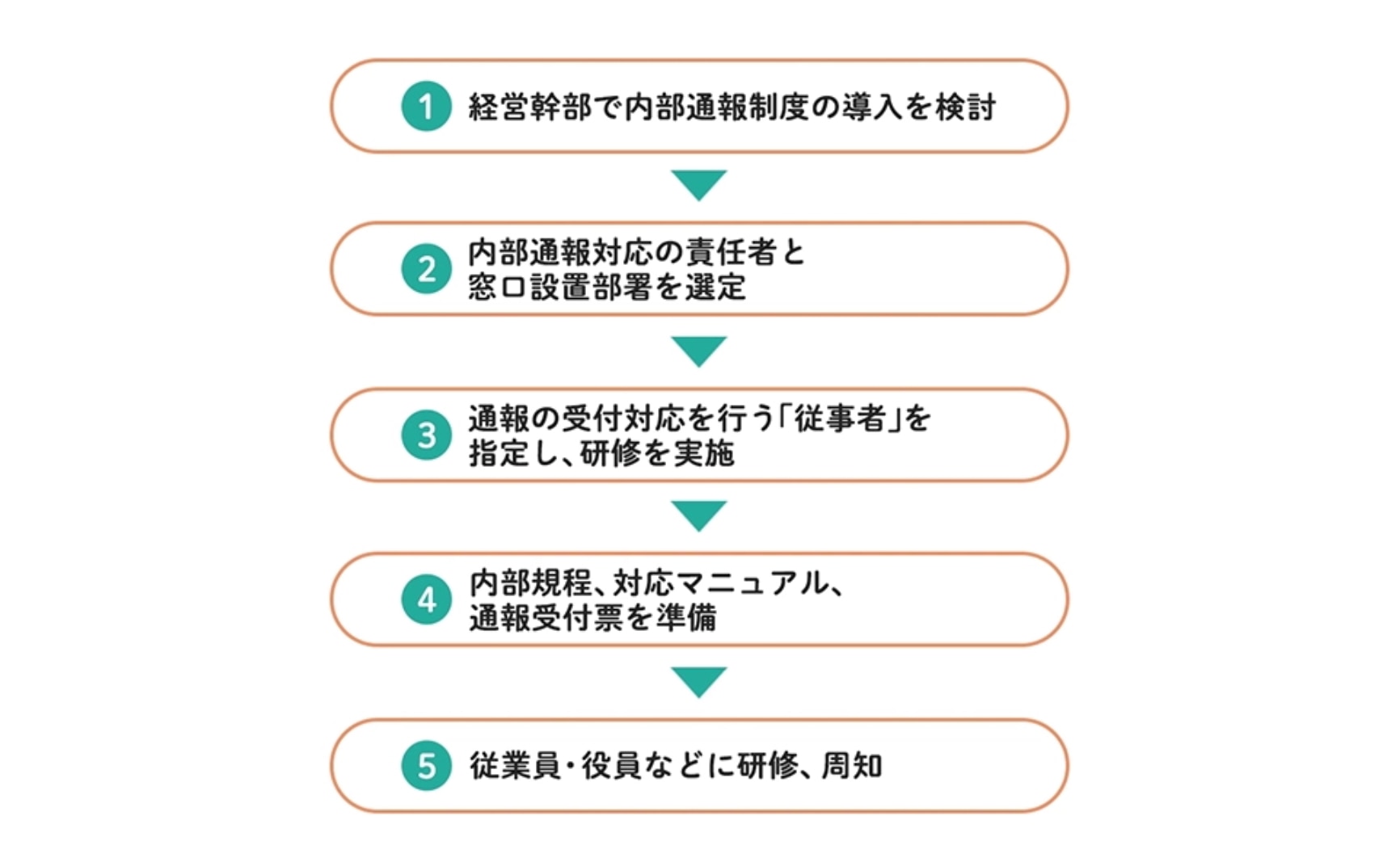

内部通報制度の導入の流れ

新たに内部通報制度を導入する場合、企業は以下のような流れで対応を進めることとなります。

内部通報制度の導入プロセス

消費者庁では、ウェブサイト「はじめての公益通報者保護法」の中で、経営者による内部通報体制の整備を促進し、企業における不正の早期発見・是正を促すための「内部通報制度導入支援キット」を公表しています。まだ制度を導入していない企業、あるいは導入しているがうまく活用できていない企業は、こうした情報を参考にしながら検討を進めてはいかがでしょうか。

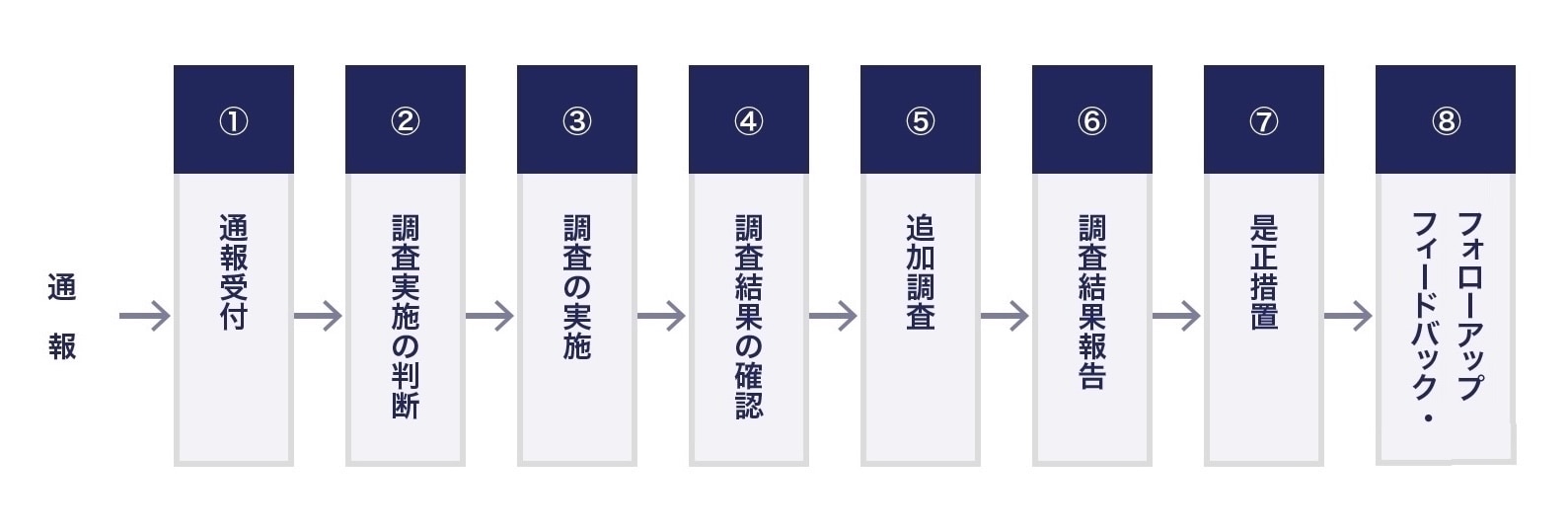

通報への対応フロー

通報受付からフォローアップまでの流れ

社内窓口を設置している場合、通報を受け付けた後、企業は以下のような流れで対応を進めることとなります。

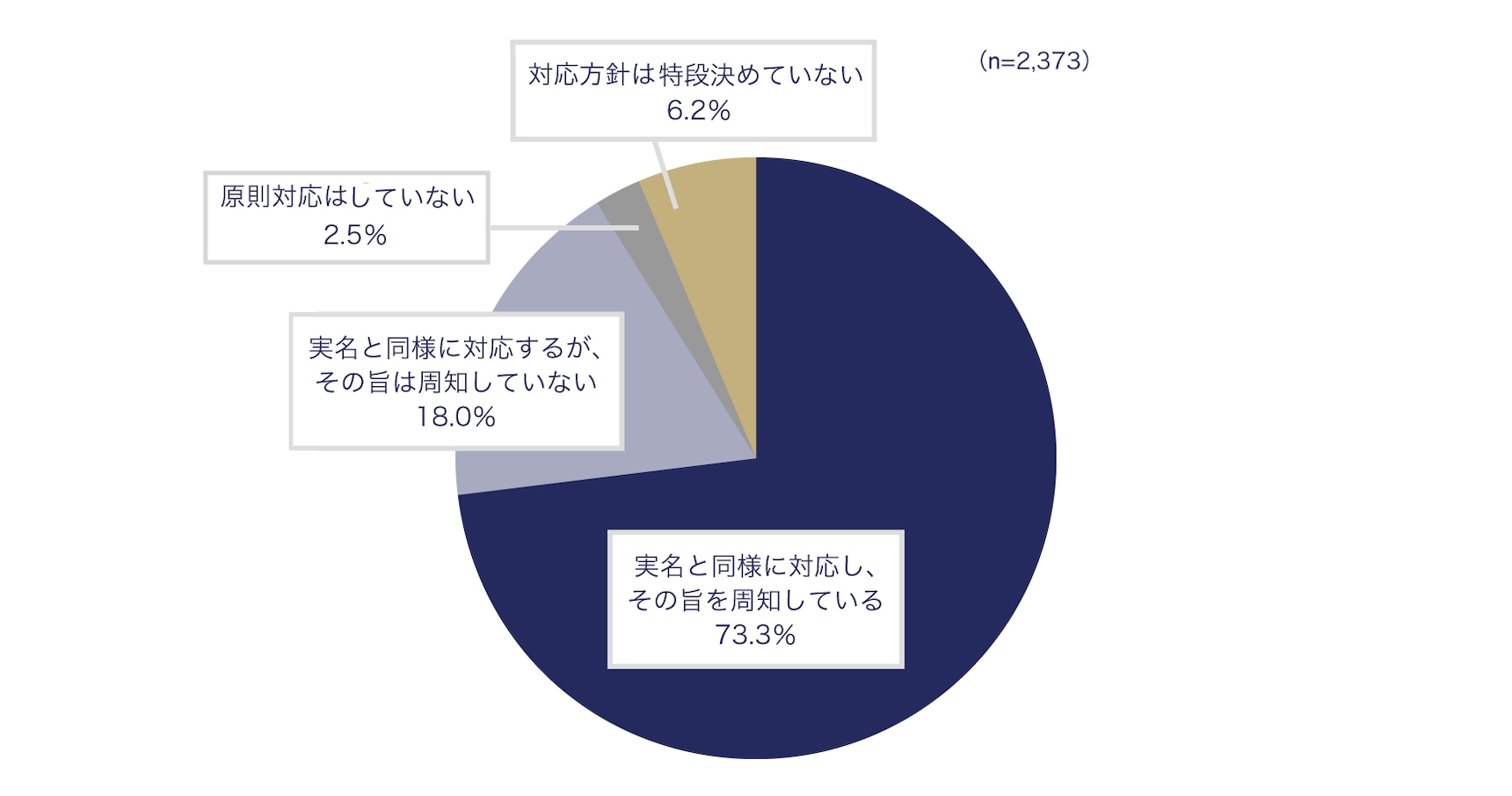

顕名通報と匿名通報

通報方法には、通報者が自身の身元(氏名、所属、連絡先など)を明らかにする「顕名(実名)通報」と、身元を伏せる「匿名通報」があります。

顕名と匿名のいずれの通報であっても、事業者は内容の真偽を調査し、適切な対応を行う必要があります。

顕名では通報内容の詳細や補足情報を確認しやすい、匿名では通報者の心理的ハードルが下がりやすいなどのメリットが挙げられます。従業員等が安心して通報できるよう、顕名と匿名の両方の通報を受け付ける企業も多く見られます。

匿名での相談・通報の取扱い

よくある質問

内部通報制度を運用するうえで、担当者が対応に悩むケースも少なくありません。たとえば以下のQへの対応については、リンク先の関連記事をご参照ください。

内部通報に関する海外の法規制

内部通報に関する諸外国の法制度には、たとえば以下のようなものがあります 6。

| 国・地域 | 主要な法律・制度 |

|---|---|

| 米国 |

|

| EU |

|

| 英国 |

|

規定内容は国・地域ごとに異なり、また、それぞれのプライバシー保護法・労働法・企業規制などとも関係しています。グローバル企業としてはこれらを踏まえ、地域特性に応じた内部通報制度整備を推進することが求められます。

-

消費者庁「令和5年度 民間事業者等における内部通報制度の実態調査 報告書」参照。 ↩︎

-

同記事は、公益通報の要件について、山本隆司ほか『解説 改正公益通報者保護法〔第2版〕』(弘文堂、2023)92頁を参照しています。 ↩︎

-

令和4年6月1日時点。詳細は消費者庁「公益通報ハンドブック」(改正法(令和4年6月施行)準拠版)53〜66頁をご参照ください。 ↩︎

-

消費者庁「令和5年度 民間事業者等における内部通報制度の実態調査 報告書」参照。 ↩︎

-

消費者庁「令和5年度 民間事業者等における内部通報制度の実態調査 報告書」参照。 ↩︎

-

消費者庁の公表資料(TMI総合法律事務所「海外の通報者保護制度及び実態に係る調査業務 最終報告書」(令和6年3月15日))などを参照。 ↩︎

弁護士ドットコム株式会社