近時の不祥事ケースと危機管理・リスク予防

第3回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント

危機管理・内部統制

シリーズ一覧全16件

- 第1回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント

- 第2回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第3回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント

- 第4回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第5回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント

- 第6回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第7回 SNSによる不祥事事案から考える、不正発覚後の対応(初動対応・広報対応)のポイント

- 第8回 事例から考える、SNSによる不祥事を起こした従業員・役員への対応と予防のポイント

- 第9回 スポーツ界の不祥事事案から考える、スポーツ団体ガバナンスコードへの実務対応

- 第10回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント

- 第11回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第12回 海外子会社で発生した不祥事事案における不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第13回 不祥事予防に向けた取組事例集及びグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針を踏まえた子会社買収後に留意すべきポイント

- 第14回 偽装請負の不正類型パターンと関連規制・罰則等のポイント(建設業、システムエンジニアリング等)

- 第15回 偽装請負の不正事案(建設業、システムエンジニアリング等)から考える、問題点と不正防止のポイント

- 第16回 スポーツ団体の不祥事事案から考える、行き過ぎた指導とパワハラの実務対応のポイント

目次

はじめに

第1回・第2回に引き続き、不動産・建設業界における具体的な不正・不祥事の一類型について、生じうる問題、事後対応、再発防止のための方策等を解説していきます。本稿では、事業会社による土壌汚染の不適切な処理に関する実務のポイントを2回にわけて解説します。

なお、本稿は特定の具体的な事案を紹介するものではなく、近時見られる複数の事案をもとにその問題点等を紹介するものです。また、すべての問題を網羅的に取り上げるものではないことにご留意ください。

具体的な不正類型の検討(事業会社による土壌汚染の不適切な処理・届出義務違反・告知義務違反)

実務上見られる不正の対応(想定事例の概要)

ここでは、主に、土壌汚染に関して必要な届け出を怠って土地の開発を行ったケースや、土壌汚染が検出された事実を告知せずに地上マンションを分譲したケース、土壌汚染について適正な処理をせずに処分したケース等を想定しています。

問題となる法令・法的な問題点

(1)廃棄物処理法上の義務

この点については、本連載の第1回『産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント』を参照してください。

また、廃棄物の処理については、下記の設問も参照してください。

(2)土壌汚染対策法上の義務

①土壌汚染とは

土壌汚染対策法において「特定有害物質」とは、鉛、ヒ素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康にかかる被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます(土壌汚染対策法2条)。

土壌汚染対策法は、現在26物質を「特定有害物質」として指定しています(土壌汚染対策法施行令1条)。特定有害物質は、物質ごとに環境基準値が定められています(土壌汚染対策法施行規則別表1~4参照)。

②土壌汚染の調査・報告義務

以下の場合に、土壌汚染対策法上、土壌汚染の調査報告義務が生じます。

| 土壌汚染の調査報告義務が生じる場合 | 根拠条文 |

|---|---|

| 水質汚濁防止法上の「特定施設」を廃止した場合 | 土壌汚染対策法3条1項 |

| 3000㎡以上の土地の形質の変更者による事前届出の結果、都道府県知事が土壌汚染のおそれありと認定した場合 | 土壌汚染対策法4条3項 |

| 上記のほか、都道府県知事が、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれありと認定した場合 | 土壌汚染対策法5条1項 |

そのほか、条例で調査が要求される場合があります(たとえば、東京都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)116条、117条参照)。

上記調査の結果、当該土地は「要措置区域」か「形質変更時要届出区域」に指定されることがあります。

- 汚染状態が環境基準に適合せず、かつ汚染により人の健康にかかる被害が生じるか、またはそのおそれがある場合には、当該土地は「要措置区域」(特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康にかかる被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域)に指定されます(土壌汚染対策法6条1項)。

要措置区域の指定がされた土地の所有者、管理者または占有者は汚染除去などの責任を負います(土壌汚染対策法7条)。 - 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境基準に適合しないものの、人の健康にかかる被害が生じない、または生ずるおそれがないと認められる場合には「形質変更時要届出区域」(特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域)に指定されます(土壌汚染対策法11条1項)。

そのほか、自主調査によって当該土地で土壌汚染が判明した場合に、その土地を要措置区域等に指定することを希望する場合は、都道府県知事等に対し区域指定の申請ができます(土壌汚染対策法14条)。

土壌汚染調査の詳細は、『土壌汚染調査はどのような場合に要求されるか』も参照してください。

③主な罰則

土壌汚染の調査報告義務に関する主な罰則は下記のとおりです。

| 該当する行為 | 罰則 | 根拠条文 |

|---|---|---|

| 土壌汚染調査に対する報告命令に違反した者 | 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金か、これらの両方 | 土壌汚染対策法3条4項、4条3項、5条1項、65条1号 |

| 土壌汚染の除去、当該汚染の拡散防止等の措置命令に違反した者 | 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金か、これらの両方 | 土壌汚染対策法7条、65条1号 |

法人にも上記の罰金が課せられる両罰規定も定められています(土壌汚染対策法68条)。

宅地建物取引法上の義務

(1) 告知義務の概要

不動産鑑定評価基準の改正(平成15年1月施行)によって、土壌汚染が価格形成における要因として明記されました。

また、土壌汚染対策法で規定する要措置区域等(上記2-2(2)②)を含む取引においては、土壌汚染対策法による制限の内容を重要事項説明の対象として扱うように宅地建物取引業法も改正されました(宅地建物取引業法35条1項2号、宅地建物取引業法施行令3条1項32号)。

宅地建物取引業法35 条1項は、説明すべき重要事項について「少なくとも次に掲げる事項について」説明すべきであると規定しており、同条で列挙された事項は最低限調査のうえで説明の必要なものを例示したものとされています(例示列挙)。そのため、同条項に列挙された以外の事項でも買主に不利益・特別の負担が生じる可能性があり、契約の判断に重要な影響を及ぼす事項については十分に説明をすることが求められます。

(2)告知義務違反の刑事責任

平成15年1月の不動産鑑定評価基準の改正前は、土壌汚染の存在について宅地建物取引法上の告知義務として明示されていませんでしたが、土壌汚染が検出された事実を告知せずに地上マンションを分譲したケースで、告知義務違反を理由に検察官送致までなされた例(後に不起訴処分)があります。

土壌汚染対策法が施行される以前でも、環境省から、公害対策基本法(環境基本法)における土壌汚染の環境基準について公表されており(「土壌環境基準」(平成3年8月23日環境庁告示第46号))、土壌汚染の事実を告知すべきことについて業界団体の指針が出されていました。

その後においても、土地の売買の際に土壌汚染の存在について告知しなかったことを理由に、民事訴訟において告知義務違反・説明義務違反の責任が認められ、数億円にも及ぶ多額の賠償責任を負うケースが数多く見られます。

このように、告知義務の有無など法的解釈や法令適合性の判断は容易ではないため、弁護士等の専門家に意見を求める必要がある場合も考えられます。

不正の早期発見のポイント(発覚の端緒)

産業廃棄物の不法投棄事案と同様、不正が発覚する端緒としては、大きくわけると下記の点などがあります。

- 不正行為者自身の申告によるケース

- 社内の内部通報によるケース(内部通報制度の利用による場合も含む)

- 企業外部から発覚するケース(取引先や消費者・周辺住民等からの指摘・クレーム、捜査機関や監督官庁からの照会・調査、マスコミ報道等)

③のように、不祥事が外部から発覚した場合、必要な調査、マスコミ対応、再発防止策の策定等すべてについて後手に回らざるを得ないこととなってしまいます。

これらの点については、本連載の第1回『産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント』も参照してください。

土壌汚染については、自社で保有する土地の土壌調査により発覚する場合のほか、隣地の土壌汚染調査や近隣の地下水調査で発覚する場合もあります。

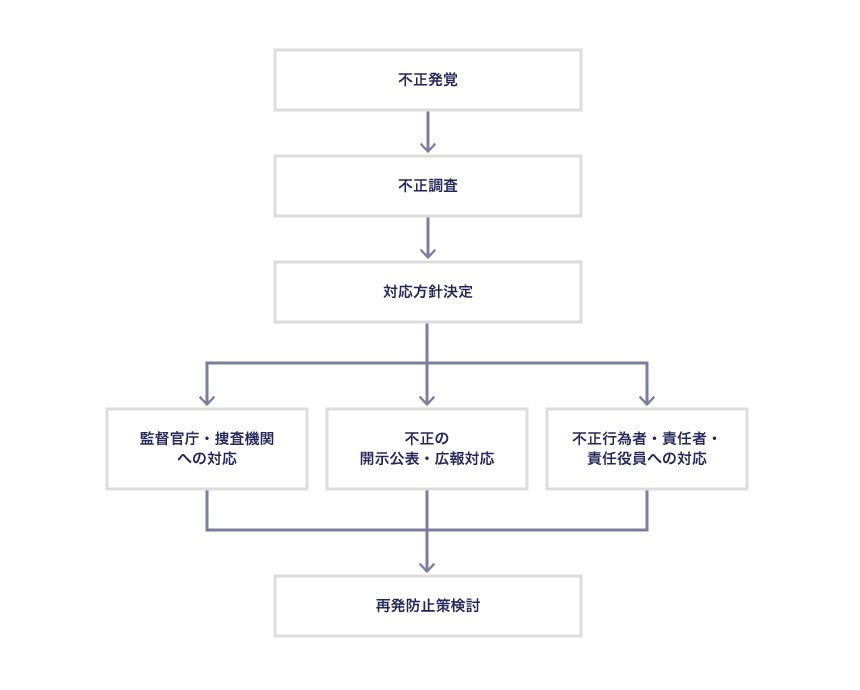

不正が発覚した後の対応については、概ね下記のようなフローが一般的です。

不正発覚後の調査のポイント

不正調査においては、以下の事項をできる限り網羅的に把握するための調査が実施されることがポイントとなります。

- 不正に関する事実関係

- いつから行われていたのか(時期的広がり)

- 誰が関与しているか(組織的な広がり、上層部の関与)

- 不正の原因

- 不正の動機・背景

- 不正が可能となった原因

- その他の内部統制上の問題点、企業風土等

- 法令上の責任・問題点

- 刑事責任の有無

- 民事責任の有無

- 行政上の責任(許認可を含む)の有無

- 発覚した件以外に他に同様の被害はないか(不正行為の広がり)

不正発覚後の調査のポイント(不正調査の実施体制、不正調査の調査手法、調査内容のポイント等)についても、本連載の第1回『産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント』を参照してください。

土壌汚染については広く拡散するおそれがあることから、どこまで拡げた調査を行うべきなのかについても特に慎重な検討が必要となります。

シリーズ一覧全16件

- 第1回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント

- 第2回 産業廃棄物の不法投棄事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第3回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正の早期発見と調査のポイント

- 第4回 土壌汚染に関連する不祥事事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第5回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント

- 第6回 免震・制震製品のデータ偽装事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第7回 SNSによる不祥事事案から考える、不正発覚後の対応(初動対応・広報対応)のポイント

- 第8回 事例から考える、SNSによる不祥事を起こした従業員・役員への対応と予防のポイント

- 第9回 スポーツ界の不祥事事案から考える、スポーツ団体ガバナンスコードへの実務対応

- 第10回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正の早期発見と調査等のポイント

- 第11回 建築基準法違反の設計・施工事案から考える、不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第12回 海外子会社で発生した不祥事事案における不正発覚後の対応・再発防止策策定のポイント

- 第13回 不祥事予防に向けた取組事例集及びグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針を踏まえた子会社買収後に留意すべきポイント

- 第14回 偽装請負の不正類型パターンと関連規制・罰則等のポイント(建設業、システムエンジニアリング等)

- 第15回 偽装請負の不正事案(建設業、システムエンジニアリング等)から考える、問題点と不正防止のポイント

- 第16回 スポーツ団体の不祥事事案から考える、行き過ぎた指導とパワハラの実務対応のポイント

牛島総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟

- 不動産