企業の行動規範とは?意義や具体的な規定例、浸透策を紹介

危機管理・内部統制

目次

行動規範とは

定義

行動規範は、「企業の憲法」であり、日々の判断や行動が企業の価値観・倫理観に沿ったものとなるように示される規範です。目指すべき企業カルチャーの醸成に有効な手段であり、特に判断に迷った際やジレンマに直面した際に立ち返るべき理念を示す点に重要な意義があります。

なお、行動規範は、「行動準則」「行動基準」「倫理要項」とも呼ばれる場合があり、コーポレートガバナンス・コード原則2-2は、以下のように、上場企業に会社の行動準則の策定・実践を求めています。

上場会社は、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての価値観を示しその構成員が従うべき行動準則を定め、実践すべきである。取締役会は、行動準則の策定・改訂の責務を担い、これが国内外の事業活動の第一線にまで広く浸透し、遵守されるようにすべきである。

どの組織にも、その構成員の行動や判断のベースとなる明示ないし黙示のやり方がありますが、企業の規模・業種・場所、組織の複雑さ・文化的特徴は企業によってさまざまであり、企業理念も異なることから、各企業に最も適合した行動規範を策定することが重要です。

もっとも、文面上整った行動規範を示しても、役職員が共感することが困難な建前にすぎないとみられる場合には、企業カルチャーの改革には役立ちません。したがって、役職員が心から共感できる内容であることが極めて重要であり、日常の業務を通じた実践や、より具体的な事例を研修等で補完していくなどの取組みと併せて、真の理解と浸透を図っていくべきであると考えます 1。

行動規範は企業カルチャーの改革に対応して見直していく必要があり、定期的に改訂して研修等によって理解を促進する方針の企業もあります。そして、コンダクトリスク管理とその背景となる企業カルチャー改善を図るため、企業のコミットメントを行動規範としてステークホルダーに開示することが極めて重要です。

なお、コンダクトリスクとは、役職員や組織による行為(コンダクト)に係るものであり、顧客や株主等のステークホルダーが期待する結果を達成できないリスクのことです。

企業が行動規範を策定するメリット

企業不祥事やコンダクトリスク事象の発生は、多くの場合組織全体の問題です。そして、コンダクトリスクは、従来のような方針・制度・手続・システム等の整備のみによって低減を図ることは困難であり、従業員等の行動に影響を与える企業カルチャーを、ステークホルダーの要求を満たすレベルに高度化する必要があります 2。

この点、行動規範は、その策定・浸透を通じて企業カルチャーを醸成する基礎を与えるものです。そして、行動規範を基礎として醸成された企業カルチャーは、不祥事の予防において、極めて重要な役割を果たしています。たとえば、以下の公認不正検査士協会(ACFE)の調査結果によると、行動規範などの不正対策を導入した場合は、未導入の場合に比べて、不正発見の早期化と損失の低減の効果があることが示されました 3。

不正対策の実施と損失中央値との関係

また、行動規範は、危機管理・不祥事対応においても極めて有効です。実際、危機管理対応の模範例とされるJohnson & Johnsonのタイレノール事件における対応は、同社が1943年に策定した行動規範 “Our Credo” にある「第一の責任」に基づいて当然の対応をしたものであった、とされています 4。

そして、行動規範を基礎とした企業カルチャーの醸成は、その結果として、ステークホルダーの評判・信用を獲得し、中長期的な企業価値を向上させる効果をもたらすものと考えられます。

行動規範の内容

行動規範がカバーする範囲

(1)コンダクトの規制レベル(Level 1〜Level 4)

企業における役職員のコンダクトには、刑罰をもって規制される行為(Level 1)、民事上損害賠償等の責任を問われる行為(Level 2)、当局の指導・業界のガイドライン等によって規制される行為(Level 3)が考えられます。さらに、行動規範において、ステークホルダーの期待に応えるためのコンダクトを定めることによって、企業独自のより高度な行為指針(Level 4)を示すことが可能になります。

企業における役職員のコンダクトの規制レベル

当局の指導・業界のガイドライン等によって規制される行為(Level 3)は、違反者を大量に出さないためのミニマムスタンダードであり、ステークホルダーからより高いレベルを期待される企業に対する規範としては不十分といえます。また、上図のLevel 1からLevel 3は、それぞれ立法・司法・行政といった国家を前提とする規範ですが、Level 4は国家を前提としない企業の自律的な規範となります。このため、グローバルな領域やサイバー空間(Society5.0 5)などでも機能します。Level 4のエリアをカバーすることが行動規範の重要な意義となります。

また、行動規範は、下図のように、法令違反やガイドライン違反にあたらない標準以下のコンダクト、さらには期待されるコンダクト(たとえば、サステナビリティ、ウェルビーイングなどの領域)についての規範を示すことも可能です。

絶対遵守のエリアと期待される行動のエリア

(2)海外との比較

米国では、違反行為への罰則を定める連邦量刑ガイドラインが、行動規範の策定や実効性を判断基準に含めていますが、この基準が策定された1991年以前からすでに行動規範を策定する企業が多く存在しました 6。最近では米国の大手企業のほとんどが一定の型をもった行動規範を策定しているものとみられます。

日本においても、1991年に経団連が企業行動憲章 7 を公表しましたが、米国におけるように企業への罰則適用に影響するものではなく、企業への浸透は限られたものでした。

2008年のリーマンショック後には、コンダクトリスク対応や企業カルチャー改革について、金融規制当局などによる国際的な議論が進展し、グローバル金融機関などが対応を進めてきました。日本においては、2018年に金融庁が「コンプライアンス・リスク管理基本方針」を公表し、グローバル金融機関に求められるスタンダードの行動規範が、大手金融機関・事業法人を中心に導入されつつあります。

もっとも、グローバルに展開する本邦企業が、米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)の域外適用などに対応するためには、米国企業に要求されるレベルと同等の実効性をもったコンプライアンス体制の整備が求められるものと考えられます。その意味では、実効性の高い行動規範を導入することが、グローバルに展開する本邦企業にとっての喫緊の課題になっているように思われます。

行動規範の主な規定事項

(1)行動規範の基本原則

行動規範は、価値中立的に禁止事項を示すものではなく、企業の基本的価値観を基礎とするもの(バリューベース行動規範)である、というのが行動規範における最も重要な原則です。行動規範は、企業がその基本的価値観に基づいた組織を発展させ、構成員がインテグリティをもって正しい行動を行うような企業カルチャー醸成を促進すべきものであるからです。

こうした考え方によれば、事業環境の変化が激しい場合においても、ルールベースのコンプライアンスでは対応できない事象について、一定の判断基準を示すことができます。また、さまざまな価値が衝突するようなジレンマに陥った場合においても、優先すべき価値観に従うことが可能となり、さらに、マイナス面の回避だけでなくプラス方向に価値を創造することにも対応可能となります。

なお、東京証券取引所(コーポレートガバナンス・コード)、金融庁(基本方針)、COSO 8(COSO-ERM)などはいずれもバリューベース行動規範を求めているものとみられます。

(2)どの企業も規定すべき重要事項

行動規範の内容は、各企業の基本的価値観や組織の特性等を反映したものになりますが、ほとんどの企業に共通して含まれるべき要素があります。

- 使命(パーパス)・ビジョン・価値観

- トップメッセージ

- 中間管理者の役割と責任

- 判断に迷った場合の指針

- 行動規範違反時の処分

- 行動規範違反の相談・通報

- 主要ステークホルダー別の企業のコミットメント

特に重要な共通事項としては、使命(パーパス)・ビジョン・価値観に加え、トップメッセージ、中間管理者の役割と責任、判断に迷った場合の指針、行動規範違反時の処分、行動規範違反の相談・通報、があります。

こうした共通事項に加え、主要ステークホルダー(顧客・社会・従業員等)別に、いかにステークホルダーの期待に応えていくかについての企業のコミットメントを示すことも重要です。たとえば、以下のような事例があります。

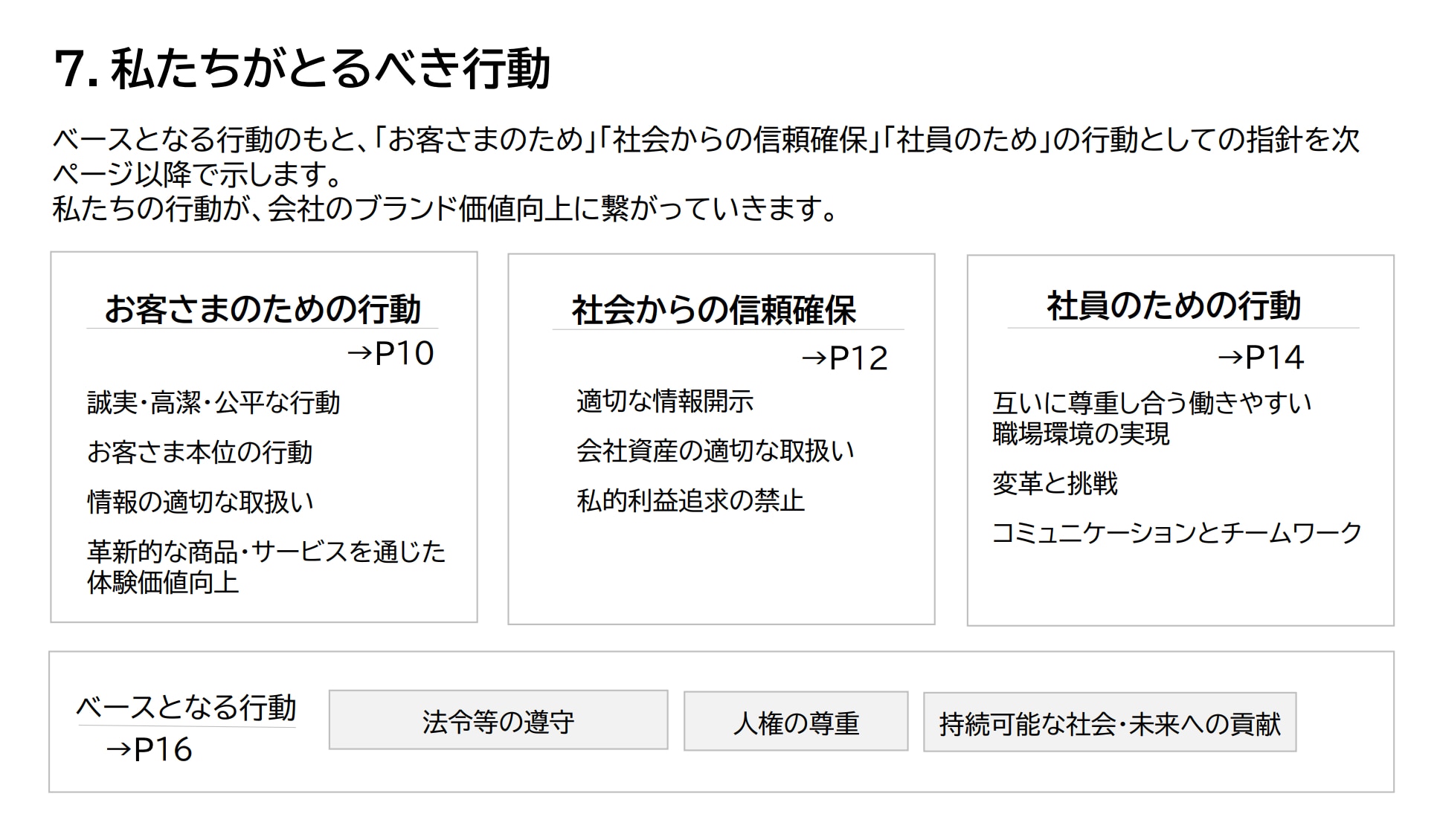

ステークホルダー別にとるべき行動を示した事例

また、ゼロトレランスリスク(絶対遵守)事項に関する記載(たとえば、インサイダー取引、不公正取引、利益相反、説明義務違反、贈収賄、顧客情報の不適切な管理など)を内容とする事例も多くみられます。

行動規範の実効性確保と浸透のためのポイント

実効性確保

(1)5つの重要ポイント

行動規範の実効性を確保するうえで最も重要なポイントは以下のとおりです。

- 経営トップによる行動規範に対する考え方(tone at the top)を明確に示す

- 中間管理者の役割と責任(tone in the middle)を示す

- 判断に迷った場合の一般的判断基準を示す

- 行動規範に違反した場合の処分等の対応を明確に示す

- 行動規範違反に気づいた場合の上司への報告・相談、内部通報を求める

(2)企業の実例

上記①~⑤のポイントすべてが記載されている企業は、大手金融機関などを中心として徐々に増えつつありますが、本邦企業の場合、行動規範を開示している大手企業でもすべてを網羅している企業は多くないのが現状であり、今後の十分な検討と見直しが望まれます。

行動規範の実効性確保に関するポイントを公表した事例

なお、実際にウェブ上に開示された行動規範の記載内容を比較してみると、内容が充実し深い検討を重ねたことがうかがわれるものについては、上記①~⑤のポイントが明確に示されている点で共通しています。一方、①~⑤のポイントの記載がない企業や一部にとどまっている企業については、行動規範が不祥事や不適切行為を予防する機能が十分ではない傾向があるように思われます。

ウェブ上に開示された各社行動規範の主要ポイント記載状況

◯ ◎ 記載あり − 記載なし

| 企業名 | 規範の名称 | トップメッセージ | ミドルの役割・責任 | 迷った時の一般的な判断基準 | 違反時の処分 (不作為の処分明示◎) |

規範違反の通報制度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| シティグループ | 行動規範 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |

| モルガン・スタンレー | 行為規範 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |

| ジョンソン&ジョンソン | 業務上の行動規範 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| マイクロソフト | Trust Code(ビジネス行動規範) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 行動規範 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |

| 野村グループ | 行動規範 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |

| 三菱電機グループ | 行動規範 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |

| 日本郵政グループ | JP行動宣言 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |

| 第一生命グループ | 行動規範 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |

| ソフトバンクグループ | 行動規範 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 三菱重工グループ | グローバル行動基準 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| ソニーグループ | 行動規範 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| デンソーグループ | 社員行動指針 | − | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |

| 三井物産グループ | 行動指針 “With Integrity” | ◯ | − | ◯ | ◯ | ◯ |

| 丸紅グループ | コンプライアンス・マニュアル | ◯ | − | ◯ | ◯ | ◯ |

| AGCグループ | 行動基準 | ◯ | − | ◯ | ◯ | ◯ |

| 花王グループ | ビジネス コンダクト ガイドライン | ◯ | − | ◯ | ◯ | ◯ |

| 東芝グループ | 行動基準 | − | − | − | ◯ | ◯ |

| 神戸製鋼所 | 企業倫理綱領 | − | − | − | ◯ | ◯ |

| SMBC日興証券 | 行動規範 | − | − | − | − | − |

| 商工中金 | 倫理憲章と行動基準 | − | − | − | − | − |

| リクルートグループ | 倫理綱領 | − | − | − | − | − |

各社の公表情報を基に筆者作成(2024年8月時点)

(3)行動規範見直しの重要性

行動規範は、変わらない基本的価値観を根本規範とする一方、ステークホルダーの期待の変化・規制動向・事業環境変化・企業カルチャー改革の進展などに応じて見直しが必要になります。この点、コーポレートガバナンス・コード原則2-2は、行動規範の改訂についても取締役会の責務として規定しています(前記1参照)。

行動規範は、各企業の規模等によってその内容・分量はさまざまであり、新規策定や実質新規策定となる抜本的改訂と、定期的な見直しとでは、手続も異なります。もっとも、行動規範の策定・改訂・レビューの各段階における手続は、可能な限り事前に明確に定めておくことが望まれます。

また、行動規範の見直しの要否について、役職員で徹底的な議論を実施することは、行動規範の浸透・遵守の観点からも、極めて有効です 9。

行動規範の浸透策

行動規範は、策定すること自体が目的ではなく、目指す企業カルチャーを醸成するための手段として、真に理解・共感されたうえで浸透し、日々の業務において実践される段階に至って初めて意味を持ちます。したがって、企業のトップ・ミドルが行動規範を実践する姿勢が何よりも重要ですが、さらに役職員に行動規範の真の理解を促し、日々の業務運営において実践するように導く浸透策が必要になります。

行動規範の浸透策は、企業カルチャー醸成のポイントに沿った形で実施する必要があり、企業カルチャー浸透度の確認の中で行動規範浸透度も確認されることになると考えられます 10。

具体的な施策としては、以下のようなものが重要です。

(1)トップメッセージ

行動規範の社内でのリリースと前後し、まずはグループトップ自らの言葉によるメッセージをグループ各社の社内イントラネット等を通じて発信します。これは、たとえば3か月ごとなど、定期的に繰り返し実施するとより効果的です。

(2)ミドルによるコミュニケーション

グループ各社社長、部門長などからも別途メッセージを発信することに加え、部長・課長レベルと従業員の双方向ミーティング、オープンなディベートを実施します。

(3)研修の実施

好事例の共有や、グレーな事案、ジレンマに遭遇するケースなど、自ら考え議論する形の研修が効果的です。研修の終了時には、行動規範遵守のための「誓約書」「確認書」の提出を求めることも考えられます。

(4)人事制度・採用活動への反映

企業カルチャー醸成におけるインセンティブと同様に、行動規範の実践が役職員の登用・昇格・報酬に反映される評価制度を導入します。また、行動規範や企業カルチャーに関する資料を採用段階で配布し、共感できる人材を採用することも考えられます。

(5)行動規範違反についてのルール策定と周知

行動規範に適合しない行為があった場合の調査手続や処分の程度などについてもルールを定め、周知します。

違反時の処分に関する規定の例

| 企業名 | 規範の名称 | 違反時の処分に関する規定文言 |

|---|---|---|

| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 行動規範 |

(1)役職員は、行動規範ならびに法令、諸規則およびMUFG グループ各社の規則・規定・手続等を遵守しなければなりません。万が一、違反した場合は、MUFG グループ各社が別途定める就業規則等にもとづき、解雇を含む懲戒処分の対象となることがあります。また、MUFG グループ各社の名誉・信用を傷つけ、あるいは会社の利益を損なうような役職員の行為は、個人的に責任を負うことがあります。 (2)他者の遵守事項違反や、MUFG グループ各社の信用を傷つけ、会社の利益を損なうと思われる他者の行為を知りながら対応しなかった場合や、知っているべき責任ある地位にあるにもかかわらず放置した場合、その行動(または、行動しなかったこと)に対して責任を問われる場合があります。 (3)役職員の行為は、規制当局および他の政府機関に報告される場合があります。それらの調査結果によっては、罰金、金融業界での資格はく奪、または懲役刑を受ける場合があります。 |

| デンソーグループ | 社員行動指針 | この行動指針にそぐわない行為で、社員就業規則に定める懲戒事由その他の懲戒規程に抵触する場合には、その行為者は、会社の社員就業規則その他の懲戒規程に基づき処分を受けることがあります。当該行為を放置し、または重大な過失で見落とした役員・管理者も同様に社員就業規則その他の社内ルール等に基づき処分を受けることがあります。 |

各社の公表情報を基に筆者作成(2024年8月時点)

(6)行動規範浸透度の確認

行動規範の浸透度を定期的に確認し、課題が認められる場合には、原因分析と改善策を策定・実施することが極めて重要です。このプロセスは、企業カルチャーの浸透度の確認手続の一環として実施することになると考えられます。

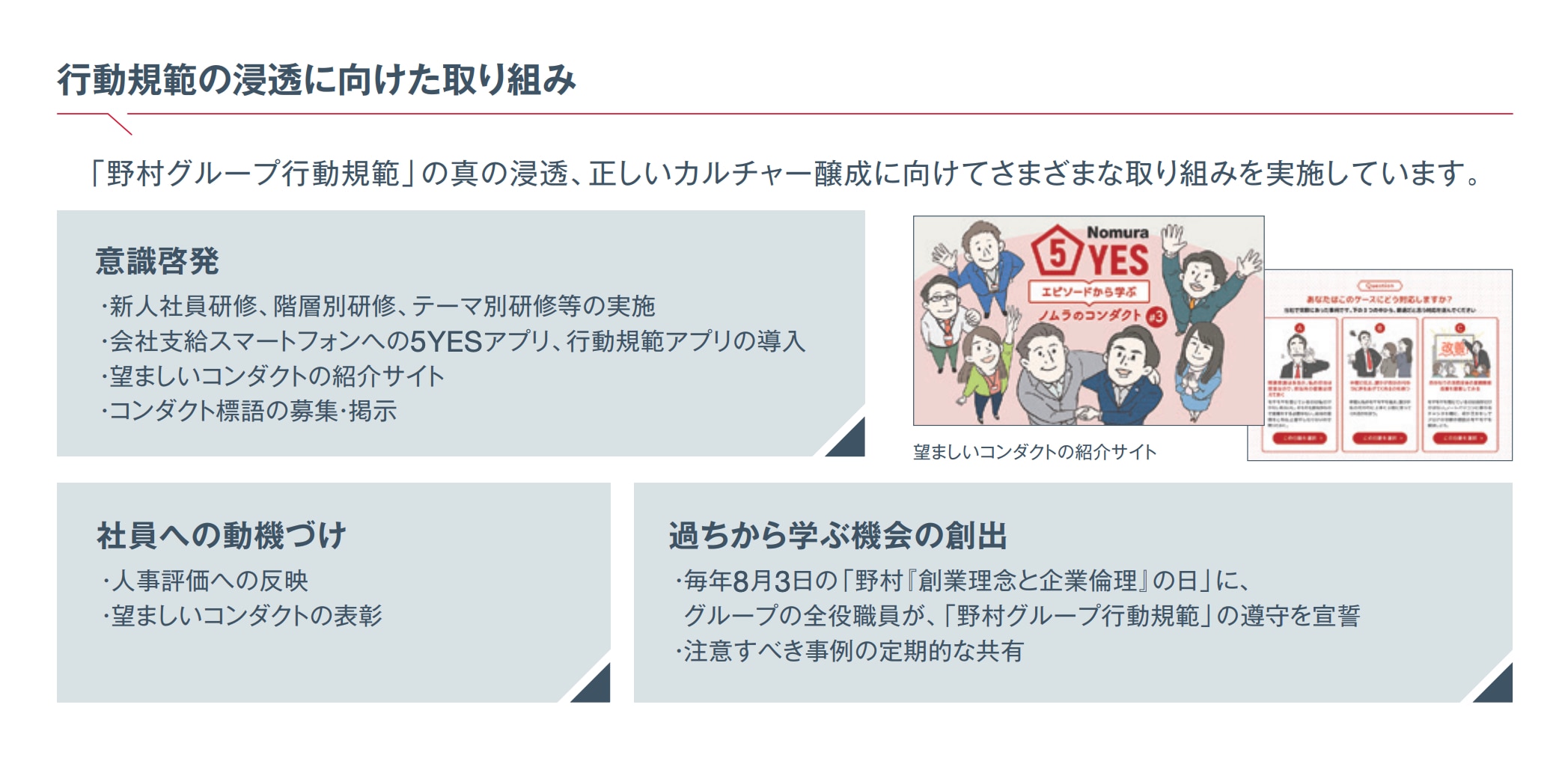

たとえば野村グループでは、グループの全役職員が年に1回行動規範の遵守を宣誓したり、注意すべき事例を定期的に共有したりなどの機会を設けているようです。

行動規範の浸透のための取組みの一例

法務部門の役割

前記1のとおり、コーポレートガバナンス・コードによれば、行動規範の策定・見直し・浸透については取締役会の責務とされていますが、それにはやはり法務部門が実質的に主導的役割を担うのが望ましいと考えます。

行動規範についての主導的役割を担う立場になると、内容面・開示面で不十分な行動規範を放置することの責任を負うことにもなりますが、一方で、企業カルチャー改革による企業価値の向上など、企業経営の根幹を担うことのやりがいも大きくなり、法務部門の地位向上にもつながるように思います。ぜひ積極的に取り組んでいかれることを期待します。

-

金融庁が2019年6月28日に公表した「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」11頁には、外部業者を利用した抽象的な内容の経営理念・経営計画が、役職員にとって共感することが困難で、建前に過ぎないと認識された事例が紹介されています。外部業者を導入する場合であっても、あくまで自社の理念として実践していくとの視点で関与していくことが必要です。 ↩︎

-

金融庁は2018年に公表した「コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方(コンプライアンス・リスク管理基本方針)」5頁以下において、役職員が共有する基本的な価値観・理念や行動規範、すなわち企業文化が、役職員の行動や意思決定に大きな影響を及ぼすことがあると考えられることから、経営陣が経営方針を踏まえた、あるべき価値観・理念や企業文化を明確にし、その醸成に努めることが重要である、との問題意識を提示しています。 ↩︎

-

調査の詳細は、公認不正検査士協会(ACFE)「Report to the Nations 2020」をご参照ください。 ↩︎

-

ヤンセンファーマ株式会社のウェブサイト「我が信条(Our Credo)」(最終閲覧2024年10月1日)等を参照。 ↩︎

-

我が国が目指すべき未来社会の姿として提言されている政策であり、詳細は内閣府のウェブサイト「Society5.0」(最終閲覧2024年10月1日)をご参照ください。 ↩︎

-

たとえば、Johnson & Johnsonの “Our Credo” は、同社株式公開直前の1943年に起草され、同社の責任は、第一にすべての顧客、第二に全社員、第三に全世界の共同社会、第四に株主、に対するものであるとし、その後80年以上にわたり同社のコアバリューとして受け継がれています。 ↩︎

-

制定以来、複数回にわたり改定されています。その詳細および最新版は、日本経済団体連合会(経団連)ウェブサイト「企業行動憲章」をご参照ください。 ↩︎

-

トレッドウェイ委員会支援組織委員会。正式名称は「The Committee of Sponsoring Organizations」。 ↩︎

-

Johnson & Johnsonでは、1975年以降「クレド・チャレンジ・ミーティング」において、多くの役職員が、Our Credoに賛同するか、見直しが必要か、徹底的な議論を実施し、一定の改訂がなされました。こうした過程を経て、Credoが全員に浸透していったとされています。 ↩︎

-

コーポレートガバナンス・コード補充原則2-2①は、「取締役会は、行動準則が広く実践されているか否かについて、適宜または定期的にレビューを行うべきである。その際には、実質的に行動準則の趣旨・精神を尊重する企業文化・風土が存在するか否かに重点を置くべきであり、形式的な遵守確認に終始すべきではない。」と規定しています。 ↩︎

田辺総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- 危機管理・内部統制

- ファイナンス

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 税務

- 不動産