令和7年公益通報者保護法改正の概要と事業活動への影響

危機管理・内部統制 更新

目次

「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)の法案が、2025年3月4日に閣議決定され、同年6月4日に参議院で可決成立し、同月11日に公布されました(施行後見直しまでの期間が5年から3年に短縮されたほかは、原案からの修正はありません)。

改正法は、2026年12月1日から施行される予定です。

改正法の内容は、公益通報者保護法が定める既存の制度を強化し実効性を高める点に主眼が置かれており、同法の目的である国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を実現する上で有益な内容といえますが、事業者の事業活動に与える影響が大きいことも想定されます。

本記事では、改正の概要および想定される事業活動への影響について概説します。

なお、本記事は、執筆時点 1 において公開されている情報に基づいており、今後、明らかになる情報に応じてアップデートしていく予定です。

現行の公益通報者保護法のことは「現行法」と表記します。また、本記事中の条文は、特に断り書きがない場合は現行法のものを示します 2。

公益通報者保護法の改正の背景

公益通報者保護法に関しては、事業者に対して公益通報対応に係る公法上の義務を新設する等の抜本的な改正が2020年6月に行われ、2022年6月から施行されました。しかし、この2020年の改正法の施行後(現行法)においても、同法の趣旨に反する以下のような状況が見られました。

- 事業者内で法令違反が行われているにもかかわらず、それを知る社員が長期間通報を行わない

- 有益な通報が社内に寄せられたにもかかわらず、当該通報に対して調査を行わない

- 有益な通報を行った者に対して不利益な取扱いを行う

また、消費者庁等の調査においても、現行法の定める事業者の義務が履行されていない状況が確認されました。

こうした状況や海外情勢の変化等を踏まえ、消費者庁は、2024年5月、「公益通報者保護制度検討会 3」を設置し、法の見直しを含めた検討を行い、同年12月27日に検討結果が「公益通報者保護制度検討会報告書 − 制度の実効性向上による国民生活の安心と安全の確保に向けて − 」(以下「検討会報告書」といいます)として取りまとめられました。

その後、与党プロセス等を経て、2025年3月4日に改正法の法案が閣議決定により国会に提出され、同年6月4日に参議院で改正法が可決成立し、同月11日に公布されました。

| 法律案名 | 資料 | 審議状況など |

|---|---|---|

| 公益通報者保護法の一部を改正する法律案 | 国会提出日:2025年3月4日 成立日:2025年6月4日 公布日:2025年6月11日 |

公益通報者保護法の改正案の概要

適用対象

公益通報者保護法の適用対象となる「事業者」は、「法人その他の団体及び事業を行う個人」とされており(法2条1項)、国や地方公共団体を含むあらゆる業種が適用の対象となります。また、改正法の内容は、小規模事業者も対象とした新たな規制を課すものです。そのため、業種や規模を問わず、あらゆる事業者が改正法による影響を受けます。

主な改正項目とその影響度

今般の改正法の内容は、①「公益通報」の範囲を広げるもの、②公益通報をしたことを理由とする不利益から保護する規定に関するもの、③事業者等のとるべき措置を定める規定に関するもの、という3つに大別できます。それぞれの改正項目と実務への影響度は下表のとおりです。

| 改正項目 | ポイント | 改正後の条文 | 影響度 | |

|---|---|---|---|---|

①「公益通報」の範囲を広げる改正 |

特定受託業務従事者の公益通報者への追加 | 公益通報の主体に新たに特定受託業務従事者を追加 | 2条1項3号 | ◎ |

| 従事者指定義務の違反行為について通報の対象として法定 | 従事者指定義務を履行していないことを通報の対象として法定 | 2条3項2号 | ◯ | |

② 公益通報をしたことを理由とする不利益から保護する規定に関する改正 |

懲戒の無効を法律に明記 | 労働者が保護要件を満たす公益通報をしたことを理由とする懲戒 4 を無効とする規定を新設 5 | 3条2項 | △ |

| 解雇および懲戒が公益通報を理由とすることを推定 | 公益通報から1年以内(若しくは事業者が公益通報を知ってから1年以内)に行われた解雇又は懲戒について、公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する規定を新設 | 3条3項 | ◎ | |

| 公益通報を理由とした労働者への解雇および懲戒に対する刑罰 | 労働者が保護要件を満たす公益通報をしたことを理由とする解雇及び懲戒について、刑罰を新設 | 21条1項 | ◎ | |

| 特定受託事業者の保護 | 特定受託業務従事者による通報を公益通報に含めたことに伴い、特定受託業務従事者が保護要件を満たす公益通報をしたことを理由とする契約の解除等の不利益な取扱いを禁止する規定を新設 | 5条 | △ | |

| 解釈規定の修正 | 解釈規定に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の遵守事項に係る規定(同法5条および6条3項)を付記 | 8条3項 | △ | |

| 一般職の国家公務員等への直接適用 | 一般職の国家公務員等 6 についても、公益通報者保護法を直接適用 | 9条 | △ | |

③ 事業者等のとるべき措置を定める規定に関する改正 |

従事者指定義務※1 に係る執行権限の強化および刑罰 | 従事者指定義務について以下のとおり消費者庁長官 7 の執行権限を強化

|

|

◎ |

| 内部公益通報対応体制の周知義務を法律に明記 | 体制整備等義務※2 のうち労働者等に対する内部公益通報対応体制の周知義務を法文に明記 8 | 11条2項 | △ | |

| 通報妨害の禁止 | 正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等により、公益通報を妨げることを禁止する規定、当該規定に違反してされた合意その他の法律行為を無効とする規定の新設 | 11条の2 | ◎ | |

| 通報者探索の禁止 | 正当な理由なく、公益通報者を特定することを目的とする行為を禁止する規定の新設 | 11条の3 | ◯ |

※1 「従事者」とは、公益通報対応業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)のことを指す。この従事者を指定する義務のことを、以下「従事者指定義務」という。

※2 内部公益通報対応体制の整備その他の措置をとる義務を、以下「体制整備等義務」という。

上記の改正項目のうち、影響度を◎または◯と評価したものについて、3以降で詳しく解説します。

今後のスケジュール

前記のとおり、改正法は2025年6月11日に公布され、2026年12月1日から施行される予定です。

改正法の公布から施行までの約1年半の間に、消費者庁では、解説動画やリーフレットの作成のほか、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等の媒体を活用して、改正法の周知活動を実施することを予定しています。この周知活動の一環として、改正法の解釈についてウェブサイト上のQ&Aが作成されるほか、逐条解説 9 の改訂が行われることが想定されます。

また、改正法に沿った形で法定指針の変更が行われます(改正後の法11条7項参照)。消費者庁は、2025年11月10日、法定指針の改正案を公表し、同案について意見募集手続(パブリックコメント)を実施しました。消費者庁が公表した法定指針の改正案では、労働者等への周知・啓発が必要な事項の明確化、組織の長その他幹部からの独立性確保措置等の対象範囲の拡大、防止措置が必要とされる不利益な取扱いの具体例の明記等の改定が行われています。今後、寄せられた意見の内容を踏まえて法定指針の正式な変更が行われる予定です(2026年1月16日時点)。

このほか、消費者庁では、指針の解説の改訂 10、施行から3年後の見直しに向けた各種実態調査の実施(公益通報対応業務従事者を対象とした実態調査、濫用的通報の実態調査)等を予定しています。

今後、事業者としては、改正法の施行までに、弁護士の助言を得るなどして、正確な情報を把握しつつ、自社の体制および運用を見直していくことが重要です。

「公益通報」の範囲を広げる改正

特定受託業務従事者の公益通報者への追加

世の中には様々な通報がありますが、公益通報者保護法が適用されるためには、問題となる通報が、同法2条が規定する「公益通報」に該当する必要があります。「公益通報」の要件は以下のとおりです 11。

要件② 通報者の役務提供先で起こった事実に関する通報である

要件③ 不正の目的による通報ではない

要件④ 法定の内容の通報である

要件⑤ 発生済または切迫性がある

要件⑥ 法定の通報先への通報である

要件⑦ 通報である

(1)現行法との相違点

上記の要件①のとおり、「公益通報」に該当するためには、法定の者による通報であることが必要ですが、これまでは特定受託業務従事者 12(いわゆるフリーランス)が公益通報の主体として法定されていませんでした。これに対して、改正後の法2条1項3号では、新たに特定受託業務従事者または特定受託業務従事者であった者 13 が公益通報の主体として法定されます。

また、現行法でも継続的な取引先の労働者等 14 は公益通報の主体として法定されていますが(法2条1項3号、4号ロ)、新たに、継続的な取引先の特定受託業務従事者または特定受託業務従事者であった者も公益通報の主体として法定されます(改正後の法2条1項4号)。

(2)実務ポイント

我が国における働き方の多様化の進展によるフリーランスの増加に伴い、事業者の法令違反行為を知るフリーランスによる有益な情報提供も期待できることから、フリーランスを公益通報者の範囲に加えたものです。

この改正に伴い、上記の特定受託業務従事者等からの公益通報についても、従事者指定義務および体制整備等義務等の公法上の義務が生じることになります。たとえば、特定受託業務従事者の公益通報について受け付ける窓口の整備、受け付けた通報の調査、内部通報対応体制の周知等の措置が必要となります。

従事者指定義務の違反行為についても通報の対象として法定

(1)現行法との相違点

上記の要件④のとおり、「公益通報」に該当するためには、法定の内容の通報であることが必要ですが、これまで、従事者指定義務の違反行為については、通報対象として明示されていませんでした。これに対して、改正後の法2条3項2号では、「この法律」と定めることにより、新たに従事者指定義務の違反行為についても通報の対象として法定されます。

(2)実務ポイント

この改正により、事業者の従事者指定義務の違反があった場合において、労働者等から消費者庁への情報提供がこれまで以上に行われることが予想されます。消費者庁長官の執行権限が強化されたことも相まって、消費者庁による事業者への調査および是正措置が行われやすくなるといえます。

公益通報をしたことを理由とする不利益から保護する規定に関する改正

労働者への解雇および懲戒が公益通報を理由とすることを推定する規定の新設

一般的に、公益通報を行った場合には、報復として、通報の対象とされた者(被通報者)等から解雇等の不利益な取扱いを受けるおそれがありますが、このような不利益な取扱いを受ける懸念があれば、事業者の法令違反行為を知った者が、公益通報を行うことを躊躇し、法令違反行為に対する調査や是正が行われない事態が生じます。そこで、こうした公益通報をしようとする者の不利益を受けることへの懸念を払拭し、公益通報を躊躇なく行うことができるようにする必要があります。

このような観点から、公益通報者保護法では、法3条以下において、保護要件 15 を満たす公益通報をしたことを理由とする不利益から保護する規定を設けています 16。

(1)現行法との相違点

現行法では、公益通報を理由とした解雇または懲戒から保護されるためには、労働者の側において、解雇または懲戒が公益通報を理由としていることを立証しなければなりません。これに対して、改正後の法3条3項では、新たに、公益通報から1年以内(もしくは事業者が公益通報を知ってから1年以内)に行われた解雇または懲戒については、公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する旨の規定が設けられます。

(2)実務ポイント

公益通報をしたことを理由とすると推定されることにより、他の保護要件を満たせば、解雇または懲戒が無効と判断されることになるため、事業者としては、解雇または懲戒が公益通報を理由としたものではないことを積極的に主張立証していく必要が生じます。

この規定は、法文上、労働者が公益通報をした事実を、事業者において把握していない場合であっても適用されます。そのため、たとえば、コンプライアンス違反行為を行った労働者を、当該労働者が公益通報をしたことを知らないまま解雇したものの、当該解雇を争う民事訴訟において、当該労働者から、実は公益通報を解雇前1年以内に行っていた旨の事実を主張立証された場合、解雇が公益通報を理由としたものと推定され、事業者としては当該事実を反証できない限り、解雇が無効とされてしまいます。

事業者として、解雇や懲戒をしようとする労働者が公益通報をしたか否かを把握していない場合もあります。そのため、労働者を解雇や懲戒をしようとする場合においては、対象となる労働者が公益通報を行ったか否かにかかわらず、訴訟において解雇や懲戒の必要性を基礎付ける事実を主張立証することができるエビデンスを用意しておく必要があります。懲戒には、停職等の重いものだけではなく、戒告等の軽微なものまで含まれるところ、軽微な懲戒を行う際にも、懲戒の必要性を基礎づける事実の主張立証を行わなければ、公益通報を理由としていると認定されてしまうことから、懲戒の種類にかかわらず、必要性を基礎付ける事実のエビデンスを用意しておく必要があります。

また、解雇の必要性を基礎付ける事実の主張立証は、解雇が公益通報を理由としたものではないことの主張立証と完全に一致するわけではありません 17。実際に労働者から訴訟を提起された際には、この点に留意して訴訟追行をすることが重要です。

なお、「前項の規定の適用については」という限定が付されていることから、この推定規定はあくまで解雇または懲戒を無効とする規定(改正後の法3条2項)についてのみ適用されるものであり、刑罰(改正後の法21条1項)の対象となる改正後の法3条1項の適用場面においては、推定はされません。

労働者への解雇および懲戒が公益通報を理由とする場合の刑罰規定の新設

(1)現行法との相違点

現行法では、労働者が保護要件を満たす公益通報をしたことを理由とする解雇および懲戒の禁止については、私法上の規律(私人間の紛争解決のためのルール)にとどまっており、規定に違反したとしても、解雇および懲戒が事業者と労働者との間の民事上の関係において違法および無効と判断されるにすぎません。これに対して、改正後の法21条1項では、 改正後の法3条1項の規定に違反して解雇または懲戒を行った場合には、刑罰が科されることとなり(行為者個人には6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金)、公法上の規制(行政規制や刑罰などの国や地方公共団体との関係で課されるルール)としての性格も併せ持つことになります。前記のとおり、懲戒には、停職等の重いものだけではなく、戒告等の軽微なものまで含まれるため、軽微な懲戒処分であっても、保護要件を満たす公益通報をしたことを理由として行われた場合には、刑罰の対象となります。

罰則の対象となる者は、実質的な意思決定をした者やそれに関与した者であり、規程上の懲戒権者など、形式的に解雇又は懲戒の意思表示をした者が直ちに該当するわけではありません。

(2)実務ポイント

事業者の法令違反行為を知った労働者が、公益通報をしたことにより解雇または懲戒を受ける懸念があれば、公益通報を躊躇することになりますので、刑罰規定により解雇または懲戒を受けないという安心感を労働者に持たせることは、労働者による公益通報を促進し、法令の遵守という公益通報者保護法の目的に資するものといえます。

他方で、事業者において、現実にコンプライアンス違反行為を行った労働者に対し解雇や懲戒を行いたいものの、その労働者が公益通報を行っていた場合において、刑罰が科されることを懸念して解雇や懲戒を躊躇するという不当な事態が生じることが懸念されます。

公益通報者であっても、その全員が誠実な者であるわけではなく、公益通報を契機として調査をしたところ、実は公益通報者がコンプライアンス違反を行っていたことが発覚する場合もあります。こうした場合に、公益通報者という立場があるからといって解雇や懲戒ができない(人事上の措置しかできない)ということになると、企業秩序を維持できず、社会正義に反する事態となります。

企業秩序を維持するため、現にコンプライアンス違反を行った者に対しては、その者が公益通報をしたか否かにかかわらず、当該コンプライアンス違反を行ったことを理由として解雇または懲戒を行うことが必要な場合もあります。

しかし、こうした公益通報者への対応については、事業者において、利益相反排除および経営幹部等からの独立性確保の要請等に配慮し、客観的に公正に対応をしていたとしても、外部のステークホルダーからは公正さに疑念を抱かれる場合もあり得ます。そのため、調査対応については第三者性のある弁護士に依頼をすることが重要であり、その上で、刑罰が科されるリスクを低減するため、改正後の法3条1項に違反するか否かについても弁護士の助言を得ることが重要といえます。

事業者等のとるべき措置を定める規定に関する改正

従事者指定義務に係る執行権限の強化および刑罰規定の新設

公益通報者保護法の目的である国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を実現するためには、公益通報が行われるだけでは足りず、事業者において、公益通報により寄せられた情報を活用して、法令違反行為に係る調査および是正措置等の積極的な措置をとる必要があります。また、公益通報を促すために公益通報者を保護する場合においても、事業者において、公益通報者を特定させる情報の拡散を防止する等の積極的な措置をとる必要があります。

このような観点から、公益通報者保護法では、法11条以下において、事業者等が積極的にとるべき措置を定めています。措置の内容は複数ありますが、今回の改正に関係するものとしては、公益通報対応業務従事者(従事者)を指定する義務(従事者指定義務、法11条1項)、内部公益通報対応体制の整備その他の措置をとる義務(体制整備等義務、法11条2項)があります 18。

(1)現行法との相違点

現行法では、従事者指定義務に関する消費者庁長官の調査権は報告徴収に限定されており、従事者指定義務の実効性担保措置としては、助言指導・勧告・公表に限定されています(法15条および16条)。

これに対して、改正法では、内部公益通報対応体制に係る中核的な義務である従事者指定義務の履行確保のため、新たに、消費者庁長官に、事業者への立入検査権(改正後の法16条1項)、勧告に従わない場合の命令権(改正後の法15条の2第2項)が付与されることで、執行権限が強化されます 19。このほか、立入検査等の拒否や命令違反に対する刑罰(改正後の法21条2項)が設けられます。

(2)実務ポイント

この改正により、事業者としては、従事者指定義務の履行について、これまで以上に精緻に行う必要性が生じます。従事者指定義務の履行については、単に内部通報窓口の受付担当者だけを従事者として指定すれば足りるというものではなく、ケースによっては、平時は法務・コンプライアンス関係の対応をしていない部署の社員なども従事者として指定する必要がありますので、必ずしも容易ではありません。

従事者指定義務の調査を目的とした立入検査等により、体制整備等義務の違反も併せて捕捉される可能性もあり、体制整備等義務の違反に対する勧告や公表も行われやすくなるといえます。そのため、体制整備等義務の履行についても、これまで以上に精緻に行う必要があります。

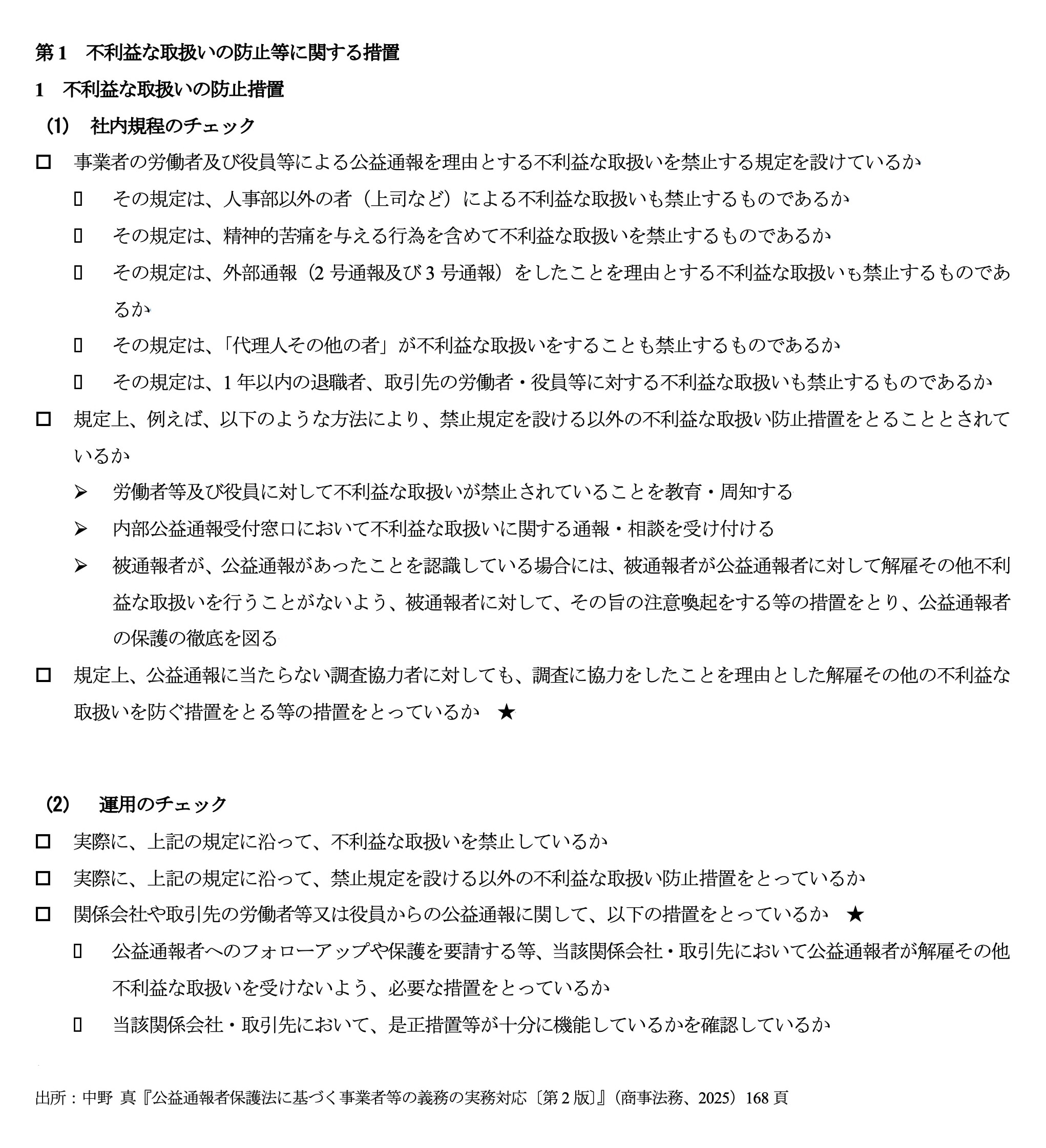

従事者指定義務および体制整備等義務の履行を精緻に行うためには、法定指針の趣旨および内容を正確に理解した上で、法定指針に沿って自社の体制の整備及び運用を行うことが重要となります。近時、筆者が執筆した『公益通報者保護法に基づく事業者等の義務の実務対応〔第2版〕』(商事法務、2025)では、従事者指定義務および体制整備等義務の履行のための下図のようなチェックリストを設ける等、従事者指定義務および体制整備等義務を履行するために必要な情報が掲載されているため、参考にしていただけると幸いです。

従事者指定義務および体制整備等義務の履行のためのチェックリスト(内容を一部抜粋、★は推奨事項)

通報妨害の禁止規定を新設

(1)現行法との相違点

改正後の法11条の2では、正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等により、公益通報を妨げることを禁止する規定、および当該規定に違反してされた合意その他の法律行為を無効とする旨の規定が新たに設けられます。

禁止規定ではあるものの、改正後の法15条以下の行政措置が予定されていないことから、公法上の規制ではなく、私法上の規律として定められています。そのため、改正後の法11条の2に違反した場合には、私法上、当該行為が違法と評価されることになりますので、不法行為等に基づく損害賠償請求の対象となります。

(2)実務ポイント

公益通報が行われなければ法令違反に対する調査および是正措置が行われないことになりますので、公益通報を妨害する行為について禁止し、公益通報を容易にすることは、公益通報者保護法の目的に資するといえます。

他方で、今後、改正後の法11条の2に定める「公益通報をしない旨の合意」や「正当な理由」の範囲が明確にされない場合には、社会的に有用性が認められている合意や法律行為が、予期せずに無効となる事態が生じる懸念があります。

たとえば、割増賃金請求に係る紛争において、裁判外または裁判上の和解をする場合に守秘義務条項を設けることは社会一般で行われていますが、これは労働基準法24条1項および37条1項違反の事実を他に知らせないという内容も含むものとみると、「公益通報をしない旨の合意」と評価される余地はあります。

もっとも、こうした和解における守秘義務条項は、紛争解決の実効性を確保するために有用性があるものであり、双方当事者が納得の上で和解をした場合であっても、それが事後的に予期せず無効になる懸念があるとすれば、今後の私人間の紛争解決に支障を来たす事態が生じかねません。

また、企業においては、企業秩序維持のため、社内外において企業の信用を毀損する行為をしてはならない旨の条項を就業規則に設けていることが通常です 20。事実と異なる内部告発が行われた場合に、当該条項の違反を根拠として不利益な取扱いが行われ、当該不利益な取扱いが正当化されるという事例は、裁判実務において散見されます。こうした条項が改正後の法11条の2第2項の「その他の法律行為」と評価されて、一律に無効とされることになれば、企業秩序の維持に支障が生じる事態が生じかねません。

こうした事態が生じないよう、改正後の法11条の2の適用範囲については、具体例を含めて可能な限り明確にすることが望ましいといえます。たとえば、私人間の紛争解決のための合意や、特定の事案を前提とせずに一般的に企業の利益を損なう行為や秘密漏洩を禁止する就業規則上の条項は、法11条の3第2項の「合意その他の法律行為」に該当しない等の解釈を示すことなどが考えられます。

国会審議の過程では、具体例の1つとして、不正行為について特段の根拠なく、単なる思い込みで、報道機関や取引先に通報をしないよう文書または口頭で求めることは「正当な理由」に当たることが示されましたが、衆参両院の附帯決議において、通報妨害の禁止対象とならない「正当な理由」の範囲について考え方を明らかにすることを求めており 21、上記の守秘義務条項の適法性を含め、さらなる明確化が望ましいといえます。

通報者探索の禁止規定を新設

(1)現行法との相違点

改正後の法11条の3では、正当な理由なく、公益通報者を特定することを目的とする行為を禁止する規定が新たに設けられます。

禁止規定ではあるものの、改正後の法15条以下の行政措置が予定されていないことから、公法上の規制ではなく、私法上の規律として定められています。そのため、改正後の法11条の3に違反した場合には、5-2(1)と同様、不法行為等に基づく損害賠償請求の対象となります。

通報者の探索については、現行法においても、私法上の規律としては法5条の「不利益な取扱い」と評価できる場合には、法3条各号の要件を満たすことを要件に禁止されます。また、公法上の規制としては、法11条2項の体制整備等義務において、外部への公益通報を含め 22、公益通報者の探索を防止する体制の整備が義務付けられています 23(従業員数300人以下の事業者は努力義務 24)。

もっとも、改正法では、文言上は、公益通報であれば、当該通報が外部通報の保護要件(真実相当性等)を満たさない場合であっても、正当な理由なく、当該公益通報をした者を特定することを目的とする行為が禁止されます。この点において、私法上の規律としては、少なくとも文言上は、現行法よりも保護の対象範囲が広くなったといえます。

(2)実務ポイント

公益通報をしたことが事業者に知られるおそれがあれば、法令違反を知った者が公益通報を躊躇する事態につながりかねないため、公益通報者の探索を広く禁止することは、公益通報者保護法の目的に資するといえます。

他方で、真実相当性がない情報を取引先に伝達する等の保護要件を満たさない公益通報については、改正法によっても公益通報者保護法により保護されません。そして、同法により保護されず、労働契約法などの他の法律でも保護されない場合には、公益通報者に対して懲戒等の不利益な取扱いを行うことは法的に可能であり、また、企業秩序の維持のため、こうした情報提供を行ったことを理由に懲戒等を行うことが必要となる場合もあります。

しかし、改正後の法11条の3は、原則として「公益通報者を特定することを目的とする行為」が禁止され、「正当な理由」がある場合に限って許容される制度です。同条の解釈次第では、事実無根の情報を社外に流布し、無辜の事業者に損害を与えた社員を特定して懲戒等をすることができないという、社会正義に反する事態も生じます。

こうした事態が生じないよう、「公益通報者を特定することを目的とする行為」、「正当な理由」の解釈を明確化するに際して、不当な公益通報に対して事業者が対処できないという事態を避けるよう配慮されることが望ましいといえます。

国会審議の過程では、具体例の1つとして、匿名の通報について、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのか等を特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、従事者が特定に繋がる事項を問うことは「正当な理由」に当たることが示されましたが、衆参両院の附帯決議において、通報者探索の禁止対象とならない「正当な理由」の範囲について考え方を明らかにすることを求めており 25、上記の保護要件を満たさない公益通報者を特定する行為の可否も含め、さらなる明確化が望ましいといえます。

残された論点

改正法に関する国会審議、検討会報告書やこれまでの議論等を踏まえ、改正法の施行後における検討の対象として想定される主な論点としては、以下のものがあります。消費者庁において実態を把握するための調査等を行った後、必要に応じて施行から3年後に見直しが行われる予定です。

- 公益通報者となり得る者の範囲の拡大 26(特定受託業務従事者以外の取引先事業者を主体に加える 27、退職者の期間制限の緩和等)

- 通報対象事実の範囲の拡大 28

- 3号通報先の明確化(公表行為そのものを3号通報とするなど 29)

- 公益通報者を保護する民事ルールの要件の緩和 30

- 不利益な取扱いが公益通報を理由とすることの立証責任の緩和に係る対象範囲の拡大(解雇または懲戒以外の不利益な取扱いも対象とする 31、期間制限を緩和する 32 等)

- 公益通報のための資料の収集行為を理由とする不利益な取扱いからの保護 33

- 従事者指定義務および体制整備等義務につき法的義務を負う事業者の範囲の拡大 34

- 体制整備等義務に対する執行権限の強化 35

- 行政措置の対象から行政機関を除外する規定(法20条)の撤廃 36

- 行政機関の外部公益通報対応体制整備等義務に係る法定指針の策定

- 公益通報を理由とする不利益な取扱いに対する刑罰に係る対象範囲の拡大(解雇または懲戒以外の行為も追加等)37

- 正当な理由のない通報妨害 38 および通報者探索 39 に対する規制の強化

- 公益通報が刑罰法規に抵触する場合の刑事免責 40

- 公益通報に関する紛争の迅速かつ適正な解決に資する制度 41

- 濫用的通報者への対応 42

- 公益通報に伴う経済的負担の軽減策(報奨金、付加金等)の導入 43

-

2025年3月4日に公表された改正法の法案および同月27日に開催された内閣府消費者委員会本会議における消費者庁による説明、同年4月15日から6月2日までに行われた改正法に係る国会審議等の情報に基づき執筆しています。 ↩︎

-

公益通報者保護法の条文について、現行法のものは、「法◯条」と表記し、改正法により改正後のものは「改正後の法◯条」と表記します。 ↩︎

-

座長は、山本隆司 東京大学大学院法学政治学研究科教授。 ↩︎

-

懲戒については、就業規則上の規定を根拠とするものだけではなく、労働契約の定めを根拠とするものも含みます(改正後の法3条2項のかっこ書き参照)。 ↩︎

-

改正前においても、懲戒は法5条の「不利益な取扱い」に当たるとされており、法5条に違反した法律行為は無効と解されていたことから(山本隆司=水町勇一郎=中野真=竹村知己『解説 改正公益通報者保護法〔第2版〕』(弘文堂、2023)179頁)、改正法により新たな規律が設けられたわけではないといえます。 ↩︎

-

現行法でも特別職の公務員には公益通報者保護法が直接適用されていました(山本隆司=水町勇一郎=中野真=竹村知己『解説 改正公益通報者保護法〔第2版〕』(弘文堂、2023)208頁参照)。 ↩︎

-

条文上は内閣総理大臣とされていますが、法19条により消費者庁長官に権限が委任されているため、消費者庁長官と表記しています(以下、法執行に係る記述では同様に消費者庁長官と表記します)。 ↩︎

-

現行法においても、公益通報者保護法および内部通報対応体制の周知については、法11条2項の体制整備等義務の内容とされています(「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年8月20日内閣府告示第118号。以下「法定指針」といいます)第4.3.(1).イ)。 ↩︎

-

消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室編『逐条解説 公益通報者保護法〔第2版〕』(商事法務、2023) ↩︎

-

業所管省庁と連携して業種別に通報の傾向を分析し業種の特性を踏まえて体制整備上の留意事項を示すこと等が検討されています。 ↩︎

-

各要件の具体的な解説は、中野真『公益通報者保護法に基づく事業者等の義務への実務対応〔第2版〕』(商事法務、2025)42頁以下、山本隆司=水町勇一郎=中野真=竹村知己『解説 改正公益通報者保護法〔第2版〕』(弘文堂、2023)91頁以下を参照してください。 ↩︎

-

特定受託業務従事者の定義は、2023年4月に成立し、2024年11月から施行されているフリーランス法(正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)2条2項に定めるところによります。 ↩︎

-

通報の日から1年以内に業務委託関係にあった者に限られます。 ↩︎

-

労働者、1年以内の退職者、法人の役員。 ↩︎

-

たとえば、報道機関等の外部への公益通報(いわゆる3号通報)の場合、保護要件として、通報内容の真実相当性のほか、特別な事情の存在が必要とされています(法3条3号参照)。 ↩︎

-

各規定の具体的な解説については、中野真『公益通報者保護法に基づく事業者等の義務への実務対応〔第2版〕』(商事法務、2025)50頁以下、山本隆司=水町勇一郎=中野真=竹村知己『解説 改正公益通報者保護法〔第2版〕』(弘文堂、2023)144頁以下を参照してください。 ↩︎

-

中野真『公益通報者保護法に基づく事業者等の義務への実務対応〔第2版〕』(商事法務、2025)243頁参照。 ↩︎

-

各義務の具体的な解説については、中野真『公益通報者保護法に基づく事業者等の義務への実務対応〔第2版〕』(商事法務、2025)8頁以下、山本隆司=水町勇一郎=中野真=竹村知己『解説 改正公益通報者保護法〔第2版〕』(弘文堂、2023)212頁以下を参照してください。 ↩︎

-

従業員数300人以下の事業者は対象外です(16条1項かっこ書き参照)。 ↩︎

-

衆議院消費者問題特別委員会「公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和7年4月24日、以下「衆議院附帯決議」といいます)、参議院消費者問題に関する特別委員会「公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和7年6月2日、以下「参議院附帯決議」といいます)。 ↩︎

-

法定指針第4.2(2)ロでは、「事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。」とされています。一方で、法定指針の用語の解説(第2)において「通報者の探索」とは「公益通報者を特定しようとする行為をいう。」とされ、「公益通報者」とは、「法第2条第2項に定める「公益通報者」をいい、公益通報をした者をいう。」とされており、内部公益通報をした者に限定せず、事業者以外の外部に公益通報をした者も含めています。そのため、法定指針上、事業者には、外部に公益通報をした者を含めて、公益通報者を特定しようとする行為の防止する措置をとることが求められているといえます(公益通報者保護法に基づく指針の解説第3.Ⅱ.2.(1)③の記載もこの理解を前提としています)。 ↩︎

-

法11条3項 ↩︎

-

衆議院附帯決議、参議院附帯決議。 ↩︎

-

継続的な取引先事業者の労働者等は現行法でも公益通報の主体となりますが(法2条1項3号及び4号ロ)、取引先事業者そのものは公益通報の主体とされていません(改正法では取引先事業者のうち特定受託業務従事者は主体に追加されました)。そのため、取引先事業者の代表者等の通報により、当該取引先事業者に対して取引を停止する等の不利益な取扱いが行われた場合において、当該不利益な取扱いから保護されない状況が生じるところ、この点に課題があると指摘されています。 ↩︎

-

山本隆司=水町勇一郎=中野真=竹村知己『解説 改正公益通報者保護法〔第2版〕』(弘文堂、2023)126頁参照。 ↩︎

-

衆議院附帯決議、参議院附帯決議参照。行政機関において公益通報者保護法に違反する対応が行われた場合において、現行法および改正法では消費者庁としては一般的助言や地方自治法上の技術的助言ができるにとどまりますが、こうした状況について、改正法を検討する国会審議では、実効性に課題があると指摘されていました。なお、令和5年度行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査では、301人以上の職員を擁し窓口設置の法的義務を負うものの窓口を設置していない市区町村が見られましたが、同調査の後、消費者庁が窓口設置の法的義務を負うものの窓口を設置していない市区町村に連絡をし、現在は窓口設置の法的義務を負う市区町村のすべてにおいて窓口が設置済みであることが、改正法を検討する国会審議の過程で明らかにされました。 ↩︎

-

参議院附帯決議参照。 ↩︎

-

衆議院附帯決議、参議院附帯決議参照。 ↩︎

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟