内部通報の対応実務FAQ

第1回 内部通報の対応フローと調査実施判断をQ&Aで解説

危機管理・内部統制

シリーズ一覧全3件

目次

企業における不正の早期発見や是正のため、内部通報制度の重要性がますます高まっています。しかし、企業規模によっては専任担当者の配置が難しく、専門知識や経験不足から対応に悩むケースも少なくありません。

本記事では、内部通報の対応フロー・体制を解説した上で、①通報の受付および②調査実施の要否の判断というフェーズで担当者が抱えがちな悩みについて、Q&A形式で解説します。

内部通報制度とは

内部通報制度は、企業の不正や是正すべき点の早期発見のために重要な仕組みです。

社員等が企業の不正を把握した場合の相談・報告先として内部通報窓口が活用されており、令和5年度の消費者庁による民間事業者に対する実態調査では、不正発見の端緒として、上司や窓口などへの「内部通報」を選択した割合は、内部通報制度を導入済みの事業者の76.8%と最多であり、次点の「内部監査」の回答割合52.0%を大きく上回る結果となりました 1。また、内部通報制度の導入効果について、内部通報制度を導入している事業者の81.3%が「従業員のコンプライアンス意識の向上につながっている」、73.1%が「違反行為を是正する機会の拡充につながっている」と好意的な評価がなされています 2。

このように、内部通報制度は、企業の不正発見のツールとして非常に重要となっているだけでなく、公益通報者保護法によって、一定規模以上の企業には内部公益通報制度の整備が義務付けられてもいます。そのため、2026年内に施行予定の公益通報者保護法の改正対応などを通じて、内部公益通報体制の構築・見直しが社会的にも求められているところです。

内部通報の対応フロー・体制

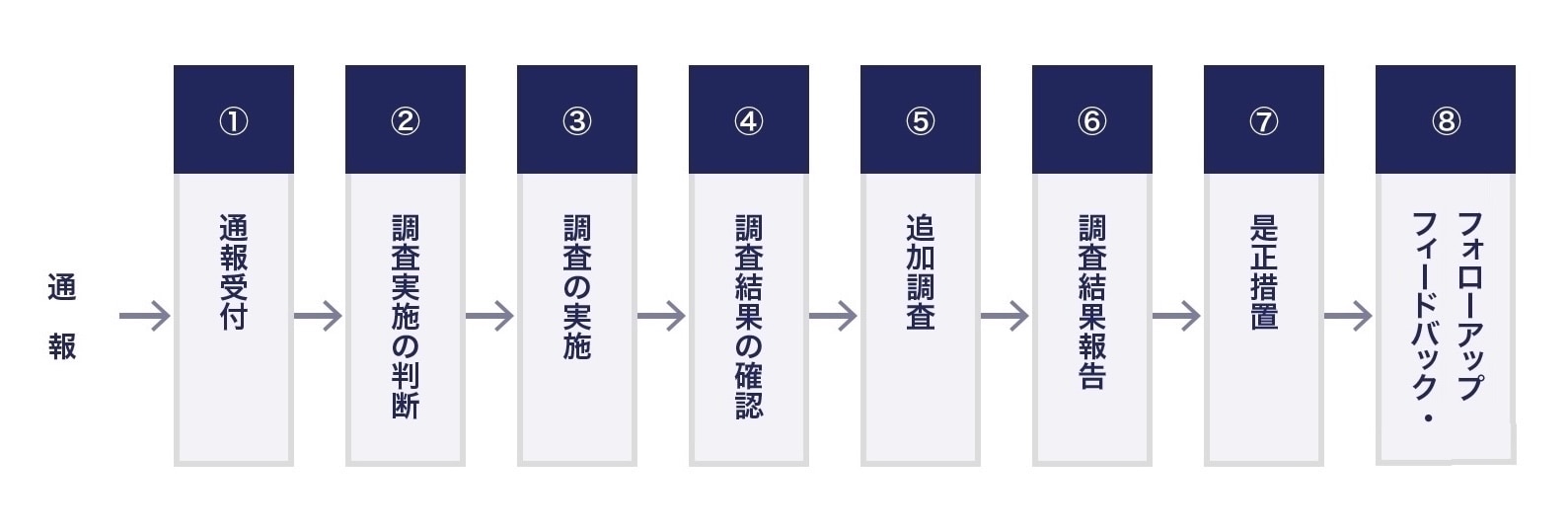

内部通報の対応には、時系列順に大きく、①通報の受付、②調査実施の要否の判断、③調査、④調査結果の確認(中間調査結果のとりまとめ)、⑤(必要があれば)追加調査、⑥調査結果の報告、⑦調査結果を踏まえた是正措置、⑧通報者や調査協力者に対するフィードバックやフォローアップというフェーズがあります。

内部通報制度は企業にとって重要な制度であるものの、企業の規模によっては、内部通報制度を専任で担当する社員を配置することが難しく、他の部署との兼務をしている担当者の方も多いと耳にします。また、そもそも内部通報制度対応、とりわけ調査対応については専門的な知見やスキルが要求されるため、経験値の積み上げがない場合には、対応に苦慮することも多く見受けられます。

通報対応や調査を行う実務担当者は、さまざまな悩みを抱えることが多く、文献等のリサーチのみでは対応しきれないことも少なくありません。また、望ましい水準の調査の事前準備に時間を要したり、慎重な通報者対応が求められたりなど、その立場から緊張を強いられる業務が多くありますので、実務担当者に対するケアも企業としては重要な視点になります。そのため、内部通報対応に精通した専門家に相談しやすい環境を整えるなど、実務担当者が業務をしやすいようにサポート体制を構築することも有用と考えられます。

これまでに内部通報の実務担当者から寄せられた悩みのうち、以下では特に、①通報の受付および②調査実施の要否の判断というフェーズに焦点を当てたFAQを紹介した上で、現場で役立つ視点や思考法を解説します。

通報の受付

Q 受け付けた通報が「公益通報」に該当するかどうかの判断が難しく、どのように取り扱えばいいのかわかりません。

「公益通報」該当性の判断は難しいため、実務的には、「公益通報」に該当しないことが明らかな場合を除き、「公益通報」と同様の取扱いをすることが穏当です。

(1)公益通報の該当性の判断

「公益通報」とは、労働者・退職者・役員が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。

労働者等からの通報が公益通報に該当する場合、企業には、公益通報者保護法や公益通報者保護法の指針 3(同指針の解説 4 に記載された内容も含みます)などのルールに沿った対応が求められます。これらルールに沿った運用がなされない場合には、公益通報者保護法などに抵触するような事態にまで発展してしまうおそれがあります。

そのため、寄せられた通報についてどのように取り扱うか、とりわけ公益通報の該当性の判断についてどのように考えるべきかが問題となります。公益通報に該当するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります 5。

要件② 通報者が役務を提供している事業者における事実に係る通報であること

要件③ 不正の目的による通報ではないこと

要件④ 所定の通報内容に係る通報であること(対象法律の罰則で担保されている規定に違反する行為)

要件⑤ 切迫性があること(通報対象事実が生じまたは正に生じようとしている状態にあること)

要件⑥ 所定の通報先への通報であること(事業者内部、権限のある行政機関、その他外部)

要件⑦ 通報であること

(2)実務対応のポイント

容易に判断できるのであれば、公益通報の該当性を検討して、該当するか否かで通報の取扱いを分けることも考えられます。しかしながら、公益通報の該当性の判断は、専門家でない限り難しい一面があります。

そこで、実務的には、上記の要件①〜⑦のいずれかを明らかに充足しないと判断できるケースでない限り、公益通報と同じ取扱いをすることにより、公益通報として取り扱うべきものを取り扱わないという過誤が生じないようにすることが穏当です。

Q 「匿名通報」について、どのように対応するのが望ましいでしょうか。

「匿名通報」の場合は、情報が限定的であることが多い上、通報者が不明であるため、その通報された情報の信ぴょう性が判断しにくいことが多々あります。そのため、通報情報を分析した上で、どのような対応をすべきかを決める必要があります。

(1)匿名通報のメリット・デメリット

「匿名通報」とは、通報者が自分の実名などを明かさずに、組織内の不正行為や違法行為を内部通報窓口に通報することをいいます。

内部通報窓口の利便性向上や通報者保護の観点から、この匿名通報を受け付けている企業が多くあります。そうした企業において、通報者は、自身に不利益な取扱いがなされることを防ぎたいなどの理由で匿名通報を選択する傾向にあります。このように、匿名通報は、通報者の視点で見ると、窓口を利用しやすくなる良い制度であるといえるでしょう。

他方、実務担当者の視点で見ると、匿名通報は、通報者が問題だと思う点のみが端的に記載されていることも多く、情報が限定的であったり、また、情報提供者が誰かわからないため、通報内容がどの程度信用できるのか判断しづらかったりすることも少なくないでしょう。さらに、特定の誰かを困らせるために虚偽の事実を匿名で通報するなど、内部通報制度を悪用するケースや、悪用とまでは評価できなくても制度の趣旨に必ずしも適合しない申告をするケースもあります。

このように、実務担当者にとって、匿名通報は、実名通報に比べて対応が困難であると感じることが多いのではないかと思います。

(2)実務対応のポイント

匿名通報への望ましい対応について、以下の2つのケースに分けて考えてみましょう。

ケース① 匿名の通報者とコミュニケーションを図ることができる:社外窓口を介してやりとりできる場合など

ケース② 匿名の通報者とコミュニケーションを図ることができない:書面が送付された場合など 上記のケース①の場合、匿名ではあるものの、通報者に必要な情報の提供を依頼できますので、通報者とコミュニケーションを取ることにより、実務担当者の悩みを解消することができます。また、通報者とのコミュニケーションを真摯に続けた結果、通報者からの信頼を得て、実名開示に至ることも少なくありません。

一方でケース②の場合、通報者からの追加情報は期待できないため、寄せられた通報内容を検討して、対応の要否を判断することとなります。この検討の際の重要な視点としては、次のようなものがあり、こうした視点を確認して、どのように対応すべきか判断することになります。検討・判断の具体例については、後述4-1を参照してください。

- 問題事象がどのようなものか特定できるのか(どのような事実を調査すればよいのか判断できるのか)

- 確認すべき客観証拠を特定できるのか

- ヒアリングで確認すべき対象者を特定できるのか など

Q 通報を繰り返してくる通報者に対しては、どのように対応すればいいのでしょうか。

いわゆる「リピーター通報者」からの通報は、①異なる内容の通報を繰り返すケース、②同じ内容の通報を繰り返すケースに大別されますので、それぞれのケースに応じた柔軟な対応が必要です。

(1)リピーター通報者とは

通報を繰り返してくる、いわゆる「リピーター通報者」への対応経験のある実務担当者は珍しくないのではないかと思います。

このようなリピーター通報者が繰り返し通報するのは、通報者の周囲の問題が深刻化したため早急な対応を求めるものや、まさに通報者自身の心身に限界がきているなどさまざまな理由があり、迅速な対応や緊張感を持った対応が求められることも少なくありません。一方で、中には、内部通報制度が予定していない事実の申告を繰り返し行うケースもあります。

(2)実務対応のポイント

一口にリピーター通報といってもさまざまな態様がありますが、大きく分けると、以下の2つがあり、それぞれのケースに応じた柔軟な対応が必要です。

リピーター通報② 同じ内容の通報を繰り返す

- リピーター通報① 異なる内容の通報を繰り返す リピーター通報①では、通報している事実が異なりますので、基本的には、通報内容の中に対応すべき問題事象が含まれている場合には、調査等をする必要があります。

- リピーター通報② 同じ内容の通報を繰り返す

リピーター通報②では、同じ内容の通報が繰り返されているだけなので、基本的には、すでに調査等を実施しており対応が終了している場合には、繰り返し対応する必要はありません。

ただし、同じ内容の通報であっても、重要な証拠を確認していない旨の指摘や重要な関係者が後に発覚したことを示唆する内容が含まれる可能性もありますので、こうした追加の調査等が必要かどうかについて検討をしてから対応の要否を判断する必要があります。

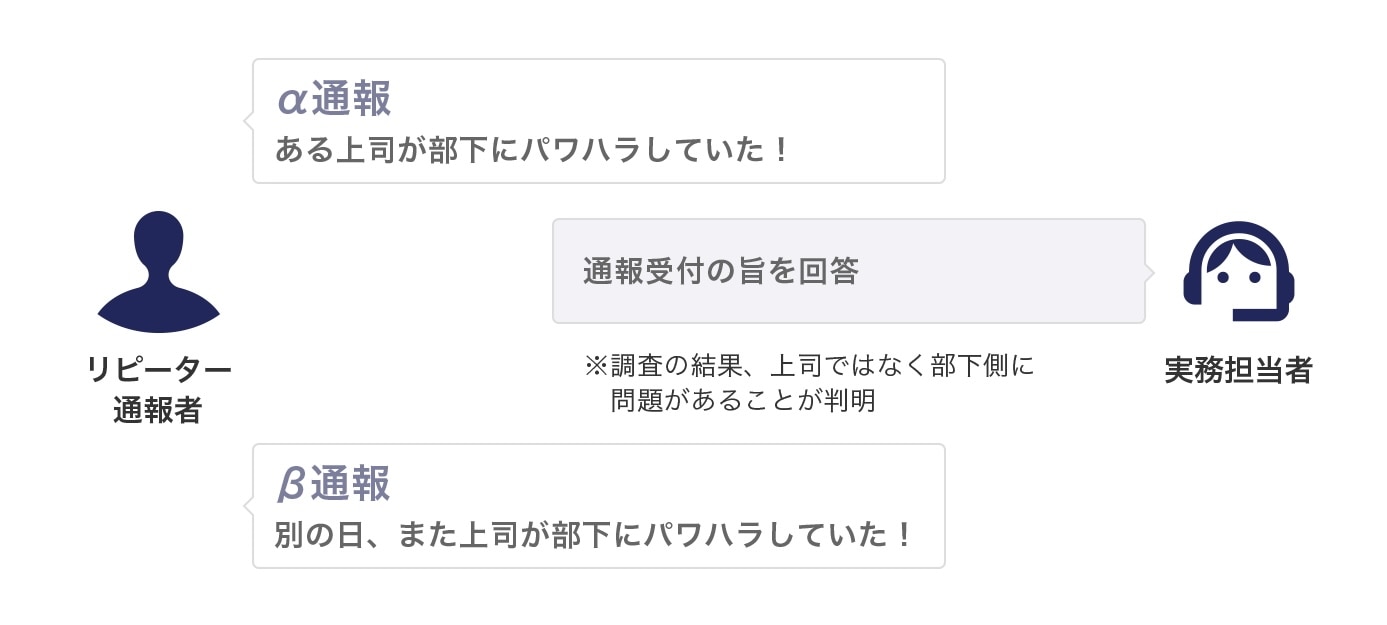

典型例としては、同じ通報(α)に加えて新しい事情(β)を加えてきているもの、いわゆる「α+β通報」が挙げられます。

同じ通報(α)部分の対応は、リピーター通報②と同様の検討をすれば、特段問題ありません。また、新しい事情(β)については、基本的には、リピータ通報①と同様の考え方が望ましく、実際、この新しい事情(β)を慎重に検討してみると、α通報と問題の根底が同一であることも少なくありません。そのため、α通報の調査結果に照らし、さらにβ通報の対応をする必要があるかどうかを慎重に検討する必要があります。

ただし、下表のとおり、一見すると異なる内容の通報であってもその本質は同一の問題を繰り返し指摘しているだけであったり、信ぴょう性がない事実であるにもかかわらず深刻な問題であるかのように通報したりする例も見受けられるところですので、その特性に鑑みて、対応の要否には慎重な判断が必要です。

| チェックポイントの一例 | 具体例・注意点 |

|---|---|

| 本当に異なる内容の通報なのか? | 【例】 上司が部下全員(部下A、部下Bなど複数人)に理不尽な叱責をしたというパワーハラスメント事案があった。 上司の部下Aに対するパワーハラスメントに関する通報と上司の部下Bに対するパワーハラスメントに関する通報は、被害者が異なるため、形式的には別の通報だが、「上司の部下に対する指導に問題があるかどうか」という点で問題の根底が共通する。 【注意点】 共通する問題点に関する適切な調査等の対応がなされている場合には、異なる通報であってもさらなる対応が不要なこともある。 |

| 根拠のない噂ではないか? 事実の信憑性はどうか? |

【例】 「上司の言動により、部下Cがメンタルクリニックに通院することになったという噂がある。また、部下Dも同じように、精神的につらい思いをしているようだ」という通報があった。 【注意点】 一概に噂といっても、実際に目撃者がいる場合など相応の根拠に基づくものとそうでないものなどさまざま。「噂」という言葉にとらわれず、慎重な検討・判断が求められる点に留意が必要。 |

ある上司が部下にパワーハラスメントをしたとする通報(α)があり、調査をした結果、上司の言動に問題はなく、むしろ部下側に問題があることが判明した。にもかかわらず、後日、同じ上司が別の日に同じ部下にパワーハラスメントをしたとする通報(β)があった。

β通報への対応ポイント

β通報への対応ポイント上司の(普段の)言動が変わるような新しい事情があるかどうか(たとえば、再度の確認を要する程度にα通報とβ通報の日時に開きがあるケースや上司の部署が変わるなど環境が大きく変化しているケースなど)を確認して、β通報についても対応をする必要があるかどうかを検討する。

(3)体制整備のポイント

こうしたリピーター通報者に対応することにより、実務担当者は、迅速な対応や慎重な対応を余儀なくされたり、通報者から非難を浴びたりするなど、疲弊や心労を招くケースがあることも耳にします。

2で述べたとおり、企業としては、実務担当者に対するケアという視点も重要となります。具体的には、こうしたリピーター通報者等への対応に苦慮する実務担当者がいる場合には、実務担当者へのカウンセリングを実施したり、ケースによってはリピーター通報者への対応を専門家に依頼することが望ましいこともあります。

調査実施の要否の判断

Q 受け付けた通報の情報量が少なすぎて、調査をする必要があるかどうか判断できません。

情報が限定的な通報に対しては、①問題事象がどのようなものか特定できるのか(どのような事実を調査すればよいのか判断できるのか)、②確認すべき客観証拠を特定できるのか、③ヒアリングで確認すべき対象者を特定できるのかなどの視点に着目して、調査をすべきかどうか判断することになります。

(1)分析の視点

通報を受け付けた際、情報が限定的であるだけでなく、追加の情報提供が期待できないケースもあります。このような情報量が少ない通報の場合には、「調査をすべき事実が特定できていない」、「受け付けた情報の真偽が不明であり、不当な目的による通報かどうか判断できない」、「調査をしたくても調査をする取っかかりがない」などの理由により、調査が不能であると整理することも多く見られます。

ただ、内部通報制度は、会社内の不正や是正すべきポイントを早期に把握して適切な対応をとることが望まれますので、いかなる通報に対しても、その内容をできる限り分析して、対応の要否を判断することが理想的です。

情報が限定的な通報に対しては、たとえば以下のような視点を手がかりに分析してみることが有用です。

視点① 問題事象がどのようなものか特定できるのか(どのような事実を調査すればよいのか判断できるのか)

視点② 確認すべき客観証拠を特定できるのか視点③ ヒアリングで確認すべき対象者を特定できるのか など

(2)実務対応のポイントと具体例

たとえば、以下のような匿名通報があり、通報者からそれ以上の情報は得られないとします。

「A部では勤務時間の管理が徹底していない」という匿名通報があった。

この情報のみでは抽象的ですので、上記の視点①〜③に着目して分析してみましょう。

まず、視点①の問題事象としては、「勤務時間の管理」というキーワードに注目します。このキーワードを基に、検索エンジンや生成AI 6 などを使って「勤務時間管理のコンプライアンス上問題となり得る点」について確認してみると、いわゆるサービス残業や休憩未取得などの労働時間関係の問題となり得る点を知ることができます。

こうした検討により、「A部において、サービス残業や休憩未取得などの勤務時間関係の問題が発生していないかどうかの調査」をすることが可能であることがわかります。

次に、視点②の客観証拠としては、タイムカードなどの勤務時間管理に関する記録が考えられます(この点についても、検索エンジンや生成AIを使うことにより、客観証拠に関する手がかりを得ることができます)。

A部における時間管理に関する客観証拠を取得し、その内容を確認すれば、この匿名通報に対する信ぴょう性が判断できる可能性があります。また、過去にA部において勤務状況に関する社員アンケートを実施している場合には、その内容を見れば新たな事情がわかるかもしれません。

最後に、視点③としては、A部の社員名簿や担当者名簿、配席図などを見れば、誰をヒアリング対象者とすべきか判断できるようになる可能性があります。この場合、ヒアリング対象者の候補が多い場合には、役職や担当、人間関係などを確認して、確認したい内容を知っている可能性が高い人を中心に、ヒアリング対象者を選定していくことになります。たとえば、視点②の勤務時間管理の証拠を確認したところ、勤務時間が長い社員や勤務時間を事後修正している回数が多い社員などがわかれば、こうした社員を優先的にヒアリングの対象者とすることも考えられます。

以上のように、視点①〜③に着目すれば、限定的な通報情報であっても、対応の要否を判断することができるケースがあります。なお、視点①〜③はあくまで一例であり、そのほかの視点が重要となることもある点に留意が必要です。

Q 通報を受け付けてからどのくらいの期限で、調査を実施するか否かの判断をすべきですか。

公益通報者保護法で定められている規定を参考に、通報を受け付けた日の翌日から20日以内に調査実施の要否を判断することが望ましいです。また、調査を実施する必要がないと明らかに認められるケースを除き、何かしらの対応をすることが望ましいです。

法令上、調査実施要否判断の期限について直接規定したものはありませんが、実務では、公益通報者保護法3条3号ホで定められているいわゆる「3号通報 7」に関する規定を参考に、通報を受け付けた日の翌日から20日以内に調査実施の要否を判断した上で通報者に通知する旨の運用としている企業が多いと思います。

なお、ここでいう調査の意味を、多くの企業では「関係者に対するヒアリングを実施する調査」と整理して、ヒアリングを実施しない案件について、調査不実施と整理する例があります。しかし、調査とは、関係者に対するヒアリングのみならず、客観証拠の収集、通報者からの追加情報提供依頼なども含みます。そのため、調査を実施する必要がないと明らかに判断できるケースを除き、できる限りの調査を実施することが望ましいといえます。事実、こうした調査をした結果、新しい事情がわかり、さらなる対応が必要かどうか判断できるケースも多くあります。

-

消費者庁「民間事業者の内部通報対応 − 実態調査結果概要 −」(令和6年4月)11頁参照。 ↩︎

-

消費者庁「民間事業者の内部通報対応 − 実態調査結果概要 −」(令和6年4月)10頁参照。 ↩︎

-

正式名称は「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年8月20日内閣府告示第118号)。 ↩︎

-

正式名称は「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」(令和3年10月)。 ↩︎

-

山本隆司ほか『解説 改正公益通報者保護法〔第2版〕』(弘文堂、2023)92頁参照。 ↩︎

-

なお、検索エンジンや生成AIを使用する際には、個人情報や秘密情報を入力して検索してしまうと情報漏えいなどのインシデントが発生してしまうおそれがあるため、入力する情報については、慎重な検討が必要です。そのため、これらツールを使用する際には、個人情報や秘密情報を入力しない、具体的な情報は入力せず抽象的な内容にとどめるなどの工夫が必要です。また、ハルシネーションが生じていないかなど、検索した内容が信用できるかどうかにも留意が必要です(リソースの信用性の問題)。 ↩︎

-

「3号通報」とは、役務提供先および行政機関等以外の外部通報先への公益通報のことをいい、たとえば、報道機関や消費者団体、事業団体、労働組合などが考えられます。 ↩︎

シリーズ一覧全3件

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業