取適法のポイントを下請法からの改正を踏まえわかりやすく解説

競争法・独占禁止法 更新

取適法(とりてきほう)とは、下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正により名称変更したもので、正式名称は「製造委託等に係る中小事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。

取適法は、優越的地位にある委託事業者による中小受託事業者への不当な行為を規制し、委託取引の公正化と中小受託事業者の利益保護を図ることを目的とした法律です。企業の法令遵守が強く叫ばれる中、取適法違反は企業価値を大きく損なう行為とされています。

取適法は、令和8(2026)年1月1日に施行されました。改正前下請法と比べて、規制内容の追加や規制対象の拡大がなされており、企業における対応が急務です。

本記事では、改正点を踏まえ、取適法全体についてわかりやすく解説します。

※ 取適法施行により、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」にそれぞれ名称が変更されました。

取適法(改正下請法)の目的

下請法は、独占禁止法を補完する法律として昭和31(1956)年に制定されました。目的は、下請取引の公正化と、下請事業者の利益保護の2つです。

代金の支払遅延等は、本来、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に当たる行為ですが、これに該当するかどうかの判断に時間がかかり、問題解決のタイミングが遅れてしまうなどの不都合がありました。そこで、独占禁止法よりも簡易な手続で、迅速・効率的に下請事業者の利益保護を図るために定められたのが下請法です。あわせて、中小企業政策の重要な柱という意義も有します。

取適法(改正下請法)の適用対象

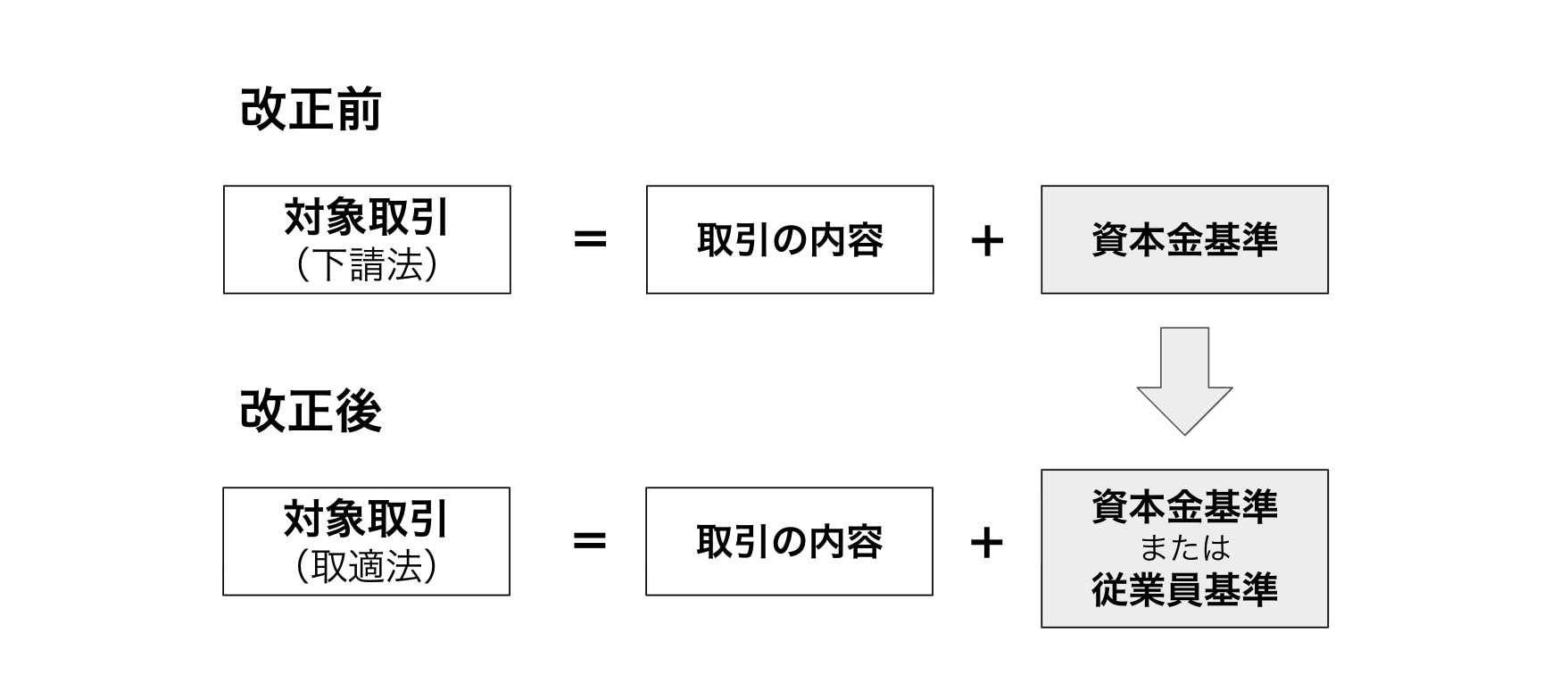

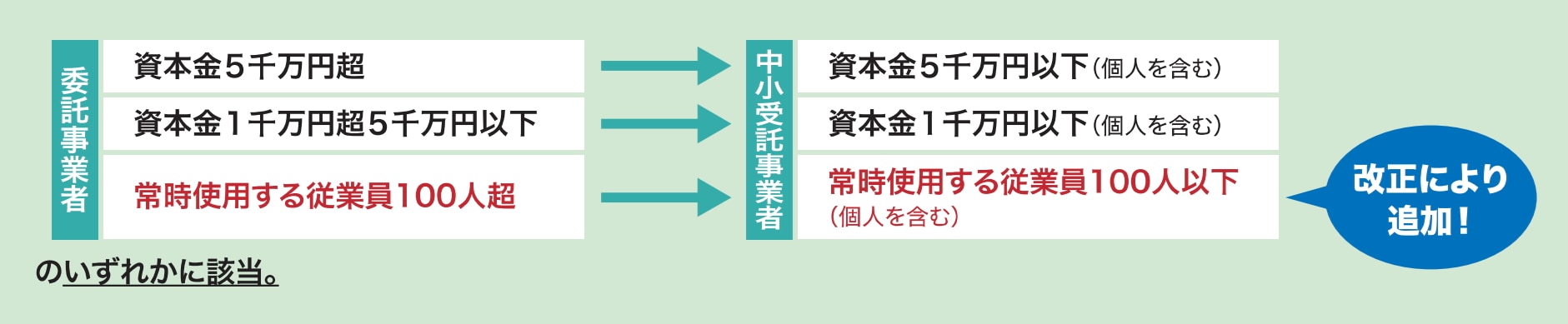

取適法の適用対象となる取引(受託取引)は、①取引の内容と②取引当事者の資本金の両面から定義されます。2026年1月からは、②の資本金基準に従業員基準が追加され、規制対象が拡充されます。

適用対象となる委託事業者は、資本金または従業員数の基準で判断されたうえで、優越的地位にあるものとして扱われます。

対象取引

取引内容による区分

取適法の規制対象となる取引内容は、大きく5つの類型に分類されます。

(2)修理委託

(3)情報成果物作成委託

(4)役務提供委託

(5)特定運送委託 ★2026年1月追加!

(1)製造委託

製造委託とは、物品を販売し、または製造を請け負う事業者が、規格、品質、形状、デザインなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます(取適法2条1項)。

この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又は専らこれらの製造に用いる当該型若しくは工具の製造を他の事業者に委託することをいう。

取適法にいう「委託」「業として」「製造」「加工」「物品」の定義は以下のとおりです(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する 法律の運用基準第2の1-1、中小受託取引適正化法テキスト6頁)。

業として:事業者が、ある行為を反復継続的に行っており、社会通念上、事業の遂行とみることができる場合

- 製造:原材料に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すこと

- 加工:原材料に一定の工作を加えることによって、価値を付加すること

- 物品:有体物

改正によって、製造委託の適用対象が拡大している点にも注意が必要です。

改正前:これらの製造に用いる金型

- 改正後:専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型

製造委託は、さらに「物品の販売」「物品の製造請負」「物品の修理」「自家使用・消費物品の製造」の4類型に分けられます。製造委託に含まれる取引として、たとえば以下のようなものが挙げられます。

| 製造委託の類型 | 例 |

|---|---|

| 物品の販売 | 自動車メーカーが、自動車部品の製造を部品メーカーに委託する |

| 物品の製造請負 | 精密機器メーカーが、受注生産する精密機械に用いる部品の製造を部品メーカーに委託する |

| 物品の修理 | 家電メーカーが、販売した製品の修理用部品の製造を部品メーカーに委託する |

| 自家使用・消費物品の製造 | 自社工場で使用する工具を自社で製造している工作機器メーカーが、一部の工具の製造を他の工作機械メーカーに委託する ★2026年1月からは、「金型」に加えて「木型・治具など」も対象 |

(2)修理委託

修理委託とは、物品の修理を請け負う事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品の修理の一部を他の事業者に委託することをいいます(取適法2条2項)。「修理」とは、元来の機能を失った物品に工作を加え、機能を回復させることを意味します(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第2の1-2、中小受託取引適正化法テキスト10頁)。

この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。

修理委託は、さらに「業として請け負った物品の修理行為の全部または一部の委託」「自家使用物品の修理行為の一部の委託」の2類型に分けられます。

修理委託に含まれる取引として、たとえば以下のようなものが挙げられます。

| 修理委託の類型 | 例 |

|---|---|

| 業として請け負った物品の修理行為の全部または一部の委託 | 自動車ディーラーが、ユーザーから請け負った自動車修理を修理業者に委託する |

| 自家使用物品の修理行為の一部の委託 | 自社工場の設備等を自社で修理している工作機器メーカーが、その設備の修理作業の一部を修理業者に委託する |

修理に似た言葉として「点検」や「メンテナンス」などがありますが、これらは元来の機能を失っていない正常な物品に対する行為であるため、修理委託には該当しません。これらの行為は役務提供委託に該当する場合がありますが、委託事業者が自ら利用するサービス(例:自社工場の設備のメンテナンス)の委託は役務提供委託の対象外となるため、規制内容が異なる点に注意が必要です(下請代金支払遅延等防止法ガイドブック ポイント解説下請法4頁)。

(3)情報成果物作成委託

情報成果物作成委託とは、ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインといった情報成果物の提供や作成を行う事業者が、その情報成果物の作成作業の全部または一部を他の事業者に委託することをいいます(取適法2条3項)。

この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。

取適法にいう「情報成果物」は、次の4つの類型に分けられます(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第2の1-3)。

| 情報成果物作成委託 の類型 |

意味 | 例 |

|---|---|---|

| プログラム | コンピュータに対する命令で、特定の目的を達成するために組み合わせたもの | ゲームソフト、会計ソフト、家電製品の制御プログラム、顧客管理システムなど |

| 映像・音声・音響構成物 | 映像や音声、その他の音響を組み合わせて作られるもの | テレビ番組、映画、アニメーション、テレビCM、ラジオ番組など |

| 文字・図形・記号・色彩構成物 | 文字、図形、記号、あるいはこれらの組み合わせ、または色彩を加えて作られるもの | 設計図、ポスターや商品のデザイン、コンサルティングレポート、雑誌広告など |

| その他 | 上記3つに当てはまらない、これらに類する情報成果物(将来の技術進歩に合わせて柔軟に対応できるように設けられた項目) | |

情報成果物作成委託は、さらに「情報成果物の提供」「情報成果物の作成請負」「自家使用・消費情報成果物の作成」の3つの類型に分けられます。これらに含まれる取引として、たとえば以下のようなものが挙げられます(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第2の1-3(6))。

| 類型 | 例 |

|---|---|

| 情報成果物の提供 | ソフトウェアメーカーが、ユーザーに提供するゲームソフトの開発を他の事業者に委託する |

| 情報成果物の作成請負 | 広告会社が、クライアントから請け負ったテレビCM制作の作業の一部を映像制作会社に委託する |

| 自家使用・消費情報成果物の作成 | 家電メーカーが、社内のシステム部門で作成する自社用経理ソフトの作成の一部をソフトウェアメーカーに委託する |

なお、翻訳の委託や脚本の作成委託も、情報成果物作成委託に該当します(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第2の1-3(4)、中小受託取引適正化法テキスト30頁)。

(4)役務提供委託

役務提供委託とは、運送、ビルメンテナンス、ソフトウェア開発といった各種サービスの提供を行う事業者が、そのサービスの提供行為の全部または一部を他の事業者に委託することをいいます(取適法2条4項)。

ただし、建設業を営む事業者が、請け負った建設工事の一部または全部を他の建設業者にさらに請け負わせる場合、この取引は取適法の規制対象外となります。これは、建設工事の下請負については、建設業法という別の法律によって、中小受託事業者の保護のための規定が設けられているからです(中小受託取引適正化法テキスト15頁)。

この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第2項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第1項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。

役務提供委託に当たるのは、委託する側が顧客に有償で提供するサービス(役務)を、さらに別の事業者に委託する場合に限られます。自社のために利用するサービスを委託する場合は、役務提供委託には該当しません。取引が顧客に提供するサービスであるか、自社で利用するサービスであるかは、契約内容や取引慣行から判断されます(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第2の1-4(2))。

- 荷主から運送とあわせて梱包作業を請け負った運送業者が、その梱包作業を別の事業者に再委託する

- ソフトウェアメーカーが、販売するソフトウェアに付随して顧客に提供するサポートサービスを、外部の事業者に委託する

- 運送業者が、顧客から梱包作業は請け負っておらず、自社の運送業務に必要な梱包作業を別の事業者に委託する場合

- ホテル業者が、ベッドメイキングをリネンサプライ業者に委託する

- 工作機械メーカーが,自社工場の清掃作業の一部を清掃業者に委託する

(5)特定運送委託 ★2026年1月追加!

従来、下請法の適用対象となる取引類型は上記4つでしたが、取適法の施行により、2026年1月からは、さらに「特定運送委託」という類型が加わりました。特定運送委託とは、物品や情報成果物を取引相手に運送する際、その運送業務を他の事業者に委託する取引のことです(取適法2条5項)。

この法律で「特定運送委託」とは、事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。

特定運送委託が対象とするのは、あくまで運送の行為そのものです。荷積みや荷下ろし、倉庫内での作業といった付随業務は含まれません(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第2の1-5(3))。

特定運送委託は、「販売物品の運送」「製造物品の運送」「修理物品の運送」「情報成果物の運送」という4つの類型に分けられます(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第2の1-5)。これらに含まれる取引として、たとえば以下のようなものが挙げられます。

| 特定運送委託の類型 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| 販売物品の運送 | 販売を目的とする物品を取引相手に運送する業務を委託する | 家具小売業者が、販売した家具を顧客に届けるために、運送業者に依頼する |

| 製造物品の運送 | 製造を請け負った物品を取引相手に運送する業務を委託する | 精密機器メーカーが、完成した精密機器を注文した顧客に届けるために、運送業者に依頼する |

| 修理物品の運送 | 修理を請け負った物品を取引相手に運送する業務を委託する | 自動車修理業者が、修理を終えた自動車を顧客に届けるために、運送業者に依頼する |

| 情報成果物の運送 | 情報成果物(プログラムやデザインなど)が記載・記録・化体された物品※を取引相手に運送する業務を委託する | 建築設計業者が、完成した建築模型を顧客に届けるために、運送業者に依頼する |

※ 情報成果物が記載された物品:広告用ポスター、設計図等

情報成果物が記録された物品:会計ソフトのCD-ROM等

情報成果物が化体された物品:建築模型、ペットボトルの形のデザインの試作品等(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第2の1-5(2))

なお、特定運送委託における委託事業者の禁止行為(下記4)について、それぞれ想定される違反行為事例が、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4に定められていますので、ご参照ください。

| 禁止行為 | 運用基準第4 |

|---|---|

| 支払遅延 | 2-12 |

| 減額 | 3-20 |

| 買いたたき | 5-18 |

| 購入・利用強制 | 6-9 |

| 不当な経済上の利益の提供要請 | 7-13 |

| 不当な給付内容の変更、やり直し | 8-11 |

資本金と従業員数による区分 ★2026年1月追加!

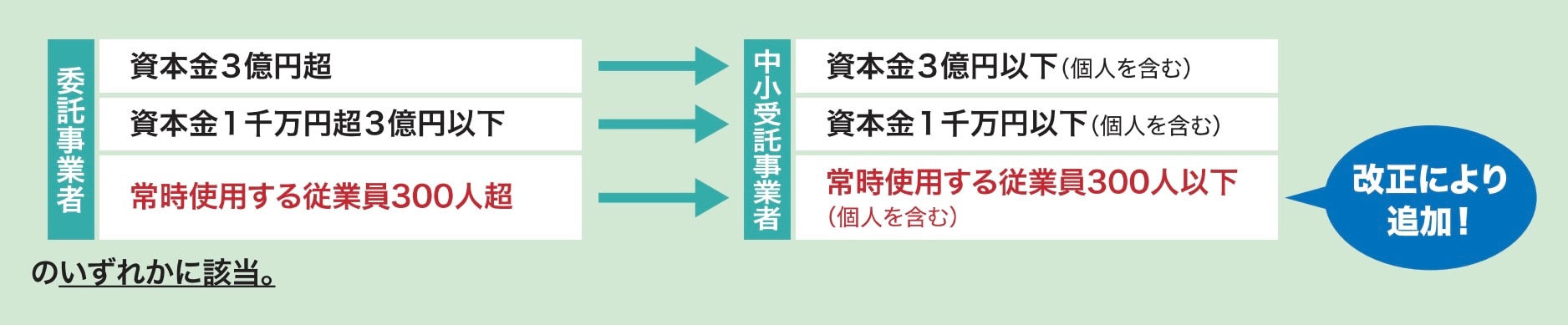

2026年1月から、取適法が適用されるかどうかは、ここまで説明した「取引内容」とかけ合わせる形で、委託事業者と中小受託事業者それぞれの「規模」を基準として判断します。

規模とは、資本金または従業員数のことで、資本金基準を満たさない場合に従業員基準を適用して判断されます。適用の有無は取引ごとに判断されます(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第2の2)。

資本金基準と従業員基準については、以下のように定められています(取適法2条8項・9項)。

(1)3億円基準および300人基準

- 製造委託・修理委託・特定運送委託

- 情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る)

(2)5,000万円基準および100人基準

- 情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く)

子会社を介して委託する場合の注意点(みなし適用規定)

他の事業者に委託する際に、資本金の少ない子会社を介することで、脱法的に取適法の適用を免れることはできません(取適法2条10項)。

資本金の額若しくは出資の総額が 1000 万円を超える法人又は常時使用する従業員の数が 100 人を超える法人たる事業者から役員の任免、業務の執行又は存立について支配を受け、かつ、その事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者が、その製造委託等に係る製造、修理、作成、提供又は運送の行為の全部又は相当部分について再委託をする場合(第8項第1号、第2号又は第5号に該当する者がそれぞれ前項第1号、第2号又は第5号に該当する者に対し製造委託等をする場合及び第8項第3号、第4号又は第6号に該当する者がそれぞれ前項第3号、第4号又は第6号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。)において、再委託を受ける事業者が、役員の任免、業務の執行又は存立について支配をし、かつ、製造委託等をする当該事業者から直接製造委託等を受けるものとすれば同項各号のいずれかに該当することとなる事業者であるときは、この法律の適用については、再委託をする事業者は委託事業者と、再委託を受ける事業者は中小受託事業者とみなす。

本来なら取適法の対象となる取引を、規制対象外となる子会社を経由させることで、規制を免れようとしても、以下の要件をすべて満たす場合はその子会社は委託事業者とみなされ、取適法が適用されます。たとえ取適法逃れの意図がなかったとしても同じことですので、子会社を通じた取引がある場合は注意する必要があります(中小受託取引適正化法テキスト21頁)。

要件① 親会社が子会社を実質的に支配している(例:親会社が子会社の議決権の過半数を持つ、役員の任免を支配しているなど)

要件② 子会社が、親会社から受けた委託の全部または相当部分(目安として50%以上)を、他の事業者に再委託している

フリーランス法との違い

取適法と似た法律として、いわゆるフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)があります。適用の見極めや取適法との違いについては、以下の関連記事をご覧ください。

委託事業者の義務

ここまで説明した「取引内容」と「規模」の基準によって、取適法の適用対象に当たると判断される場合、委託事業者には、委託取引の公正化と中小受託事業者の利益保護のために以下の4つの義務が課されます。

- 発注内容の明示義務

- 支払期日を定める義務

- 書類等の作成・保存義務

- 遅延利息の支払義務

発注内容の明示義務

委託事業者は、発注に際して、具体的事項をすべて記載した書面(3条書面)を直ちに、書面または電磁的方法により、中小受託事業者に対して明示しなければなりません(取適法4条)。この義務に違反すると、50万円以下の罰金が課されます(取適法14条1号)。

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により中小受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。

2 委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。

4条明示のひな形は、公正取引委員会が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第4条に規定する明示に係る参考例」として公表しています(中小受託取引適正化法テキスト121頁)。

(1)記載すべき事項

書面等に記載すべき事項は以下のすべてです(中小受託取引適正化法テキスト37頁)。

- 委託事業者および中小受託事業者の名称(番号、記号等による明示も可)

- 委託をした日

- 給付の内容(役務提供委託または特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)

- 中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託または特定運送委託の場合は、その役務の提供を受ける期日または期間)

- 中小受託事業者の給付を受領する場所(役務提供委託または特定運送委託の場合は、その役務の提供を受ける場所)

- 検査をする場合は、その検査を完了する期日

- 代金の額※

- 代金の支払期日

- 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付けまたは支払可能額、委託事業者が金融機関へ支払う期日

- 電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額および満期日

- 原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法

※ 原材料費の変動など、やむを得ない事情で金額が確定できない場合は、金額の算定方法を記載することも認められています。この場合でも、後から金額が確定したら、速やかに中小受託事業者に通知する義務があります(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第3の1(2))。

- 原材料費などが変動し、それに連動して代金も変動する場合

- プログラム開発で、技術者のスキルに応じた時間単価と作業時間で代金が決まる場合

- 一定期間の役務提供で、作業の種類や量に応じて単価が決まっている場合

(2)明示すべきタイミング

4条明示は、発注した際、直ちに行わなければなりません。ただし、取引の性質上、発注した時点で内容が確定できない正当な理由がある場合は、一部の項目を記載しなくてもよいとされています(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第3の2(1))。この場合、内容が未確定な理由と、確定予定日を記載した「当初の明示」をまず行い、後から内容が確定した時点で、改めて「補充の明示」を行う義務があります。

- ソフトウェア開発で、発注時点で最終的な仕様が決まっていない場合

- 修理委託で、依頼した時点で故障箇所や程度が不明な場合

- 過去に例のない試作品の製造委託で、具体的な内容や金額が定まっていない場合

(3)明示の方法 ★2026年1月追加!

改正前下請法では、電子メールやEDI(電子データ交換)などの電磁的方法で発注内容を明示する場合、事前に下請事業者からの書面または電子的な承諾を得る必要がありました。また、承諾を得ずに電子メールで発注することは、違反行為とされていました。

しかし、取適法施行により、この事前承諾が不要となり、発注内容を電磁的方法で明示する際は、以下のいずれかの方法で送信することが認められるようになりました(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第3の3)。

- 電子メールやメッセージ機能:電子メールやEDIのほか、SMSやSNSのメッセージ機能など、受信者を特定して情報を送る方法

- 電子媒体の交付:USBメモリやCD-Rなどにデータを記録して渡す方法

電磁的方法で発注を受けた中小受託事業者が、後から紙の書面での交付を求めた場合、原則として委託事業者は遅滞なく応じる義務があります。ただし、事前に中小受託事業者が電磁的方法での提供を希望する旨を申し出ていた場合など、中小受託事業者の保護に支障がないと認められる特定のケースでは、書面の交付が不要となります(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第3の4)。

支払期日を定める義務

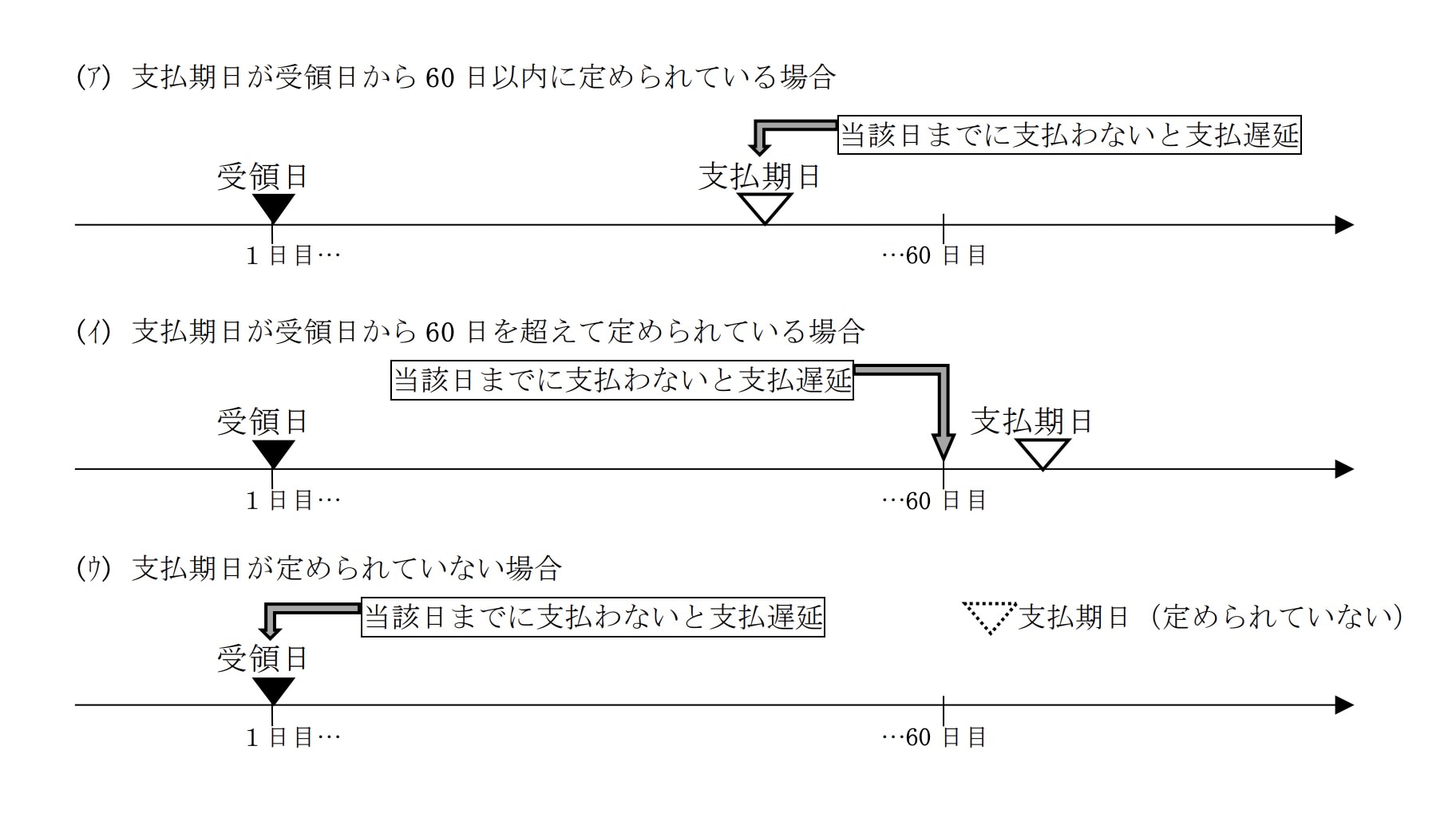

委託事業者は、代金の支払期日を、物品等の受領日(役務提供委託または特定運送委託の場合は役務提供日)から起算して60日以内の、できる限り短い期間内で定めなければなりません(取適法3条)。支払期日が定められなかった場合は、物品等を実際に受領した日が支払期日とされます。支払期日を、受領日から起算して60日を超えて定めた場合は、60日を経過した日の前日が支払期日とみなされます。

製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。以下同じ。)から起算して、60 日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

2 製造委託等代金の支払期日が定められなかつたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して製造委託等代金の支払期日が定められたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して 60 日を経過した日の前日が、それぞれ製造委託等代金の支払期日と定められたものとみなす。

支払期日は、具体的な日が特定できるように定める必要があります(中小受託取引適正化法テキスト51頁)。

◯「◯月◯日」「毎月末日納品締切、翌月◯日支払」

✕ 「◯月◯日まで」「納品後◯日以内」

支払期日が金融機関の休業日に当たる場合は、2日以内の順延で書面等による合意があれば、結果として支払が受領日から60日(2か月)を超えても問題とはされません(中小受託取引適正化法テキスト63頁)。

書類等の作成・保存義務

委託事業者は、委託取引が完了した場合、給付内容、代金の金額など、取引に関する記録を書類または電磁的記録(7条記録)として作成し、2年間保存する義務があります(取適法7条、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第7条の書類等の作成及び保存に関する規則)。これは、トラブル防止や行政による検査に役立てることを目的としています。

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付、給付の受領(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、中小受託事業者から役務の提供を受けたこと)、製造委託等代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第14 条第3号において同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。

7条記録に記載すべき事項は以下のとおりです(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第7条の書類等の作成及び保存に関する規則、中小受託取引適正化法テキスト52頁)。

- 中小受託事業者の名称(番号、記号等による記録も可)

- 委託をした日

- 給付の内容(役務提供委託または特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)

- 中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託または特定運送委託の場合は、その役務の提供を受ける期日または期間)

- 受領した給付の内容および受領日(役務提供委託または特定運送委託の場合は、その役務の提供を受けた日または期間)

- 検査をした場合は、検査完了日、結果、不合格品の取扱い

- 変更またはやり直しをさせた場合は、内容および理由

- 代金の額(算定方法、変更後の額および理由を含む)

- 支払期日

- 代金の額に変更があった場合は、増減額および理由

- 支払った額、支払日、支払方法

- 一括決済方式の場合は、貸付または支払可能額、期間の始期、委託事業者が金融機関へ支払った日

- 電子記録債権の場合は、額、支払を受けることができる期間の始期、満期日

- ⑫および⑬の場合を除き、金銭以外の支払手段を使用した場合は、

・支払手段の種類、名称、価額その他の事項

・支払手段を使用した日

・中小受託事業者が支払手段の引換えによって得る金銭の額その他その引換えに関する事項

- 原材料等を有償支給した場合は、品名、数量、対価、引渡しの日、決済日、決済方法

- 一部支払いまたは控除後の残額

- 遅延利息を支払った場合は、額および支払日

遅延利息の支払義務

委託事業者が支払期日までに代金を支払わなかった場合、受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について、年率14.6%の遅延利息を中小受託事業者に支払う義務があります。この遅延利息は、民法や商法、または当事者間の約定利率に優先して適用されます(取適法6条、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第6条第1項及び第2項の率を定める規則)。

委託事業者は、製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金を支払わなかつたときは、中小受託事業者に対し、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して 60 日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

2 委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減じたときは、中小受託事業者に対し、製造委託等代金の額を減じた日又は中小受託事業者の給付を受領した日から起算して 60 日を経過した日のいずれか遅い日から当該減じた額の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該減じた額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

この義務は、中小受託事業者の利益を保護するために設けられているものであり、遅延利息を支払えば代金の支払が遅れてもよいということではありません(中小受託取引適正化法テキスト55頁)。

委託事業者の禁止行為

委託事業者は、委託取引の公正化と中小受託事業者の利益保護のために、以下の11項目の行為が禁止されています(取適法5条)。たとえ中小受託事業者と合意があったとしても、また委託事業者としては違法だと思っていなくても、これらの行為があると取適法違反となります。

受領拒否の禁止

取適法は、中小受託事業者に責任がないのに、納品された物品の全部または一部を、約束した納期に受け取らないことを禁じています。これは「受領拒否の禁止」として取適法5条1項1号に定められています。発注の取消しや納期の延長などによって納品物を受け取らない場合も、受領拒否に当たります(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の1(1))。

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

一 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の受領を拒むこと。

委託事業者が委託する物品は、委託事業者の指定した特別な仕様に基づいて作られることが多く、他の企業に転売することが難しい傾向にあります。もし委託事業者が正当な理由なく受領を拒否した場合、中小受託事業者はその物品を処分できず、大きな損失を被ってしまいます。このため、取適法は中小受託事業者をこのような不利益から守る目的で、受領拒否を禁止しているのです(中小受託取引適正化法テキスト57頁)。

委託事業者の生産計画変更、設計・仕様変更、無理に短縮した納期への遅れ、受領態勢の不備、売行き不振、取引先の都合などを理由とした受領拒否

支払遅延の禁止

委託事業者は、支払期日について、中小受託事業者が物品や情報成果物を納品(または役務を提供)した日(受領日)から60日以内で、かつできる限り短い期間内として定めなければならず(取適法3条)、支払期日経過後なお支払わないことが禁止されています(取適法5条1項2号)。この60日という期間は、社内での検査期間なども含めた上限です(中小受託取引適正化法テキスト62頁)。支払遅延は、取適法の違反事件で最も多い類型であり 1、特に注意する必要があります。

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

二 製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと(当該製造委託等代金の支払について、手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金額と引き換えることが困難であるものを使用することを含む。)。

支払いの遅延については、主に以下の3つの場合が考えられます(中小受託取引適正化法テキスト61頁)。

- 支払期日が60日以内に定められている場合:定められた支払期日までに支払わないとき

- 支払期日が定められていない場合:受領日に代金を支払わないとき

- 支払期日が60日を超えて定められている場合:受領日から60日目までに支払わないとき(この場合、60日を超える支払期日を設定したこと自体が取適法違反)

委託事業者内での検査未了や事務処理の遅れ、中小受託事業者からの請求書提出の遅れなどの事情があったとしても、受領日から60日以内に支払わなければ、すべて取適法違反となります。また、支払日が金融機関の休業日にあたった際、中小受託事業者の同意なく翌営業日に支払いを延期することも違反行為です(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の2)。

支払いが遅れた場合、委託事業者は中小受託事業者に対し、受領日から60日を経過した日以降、実際に支払うまでの期間について、年率14.6%の遅延利息を支払う義務があります(中小受託取引適正化法テキスト55頁)。遅延利息の支払義務については上記3-4をご確認ください。

改正前下請法では、「割引困難な手形の交付の禁止(4条2項2号)」が定められていました。公正取引委員会・中小企業庁は、従来から長期手形を割引困難な手形に該当するおそれがあるとして指導してきましたが、2024年11月1日以降、その基準を業種問わず「サイト60日超」に短縮し、指導を強化しています 2。

そして取適法の施行により、手形払自体が原則として禁止され、支払遅延に該当するものとされました(取適法5条1項2号、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の2(5))。これに伴い、「割引困難な手形の交付の禁止」の条文は削除されました。

また、手形払とともに、電子記録債権等の支払手段についても、支払期日までに代金相当額の金銭と引き換えることができないものが禁止されます(取適法5条1項2号、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の2(5))。

減額の禁止

取適法は、委託事業者が、中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決めた代金を事後的に減らすこと(減額)を禁止しています(取適法5条1項3号)。この禁止行為は、「歩引き」や「リベート」、「協力金」など、どのような名目や方法であっても、金額の大小にかかわらず違反となります。また、中小受託事業者があらかじめ合意していたとしても、それが中小受託事業者の責任によるものでない限り、取適法違反となります。

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

三 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造委託等代金の額を減ずること。

この規定が設けられた背景には、立場の弱い中小受託事業者が、委託事業者からの一方的な値下げ要求を断りにくいという現実があります。不当な減額は中小受託事業者の利益を直接損なうため、それを防ぐことが目的です(中小受託取引適正化法テキスト72頁)。

代金の減額が唯一認められるのは、中小受託事業者に責任がある場合に限られます。具体的には以下のようなケースです(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の3(2))。

- 中小受託事業者の責任で品質に問題があったり、納期が遅れたりした場合に、その損害分として客観的に妥当な額を減額する

- 中小受託事業者に責任があるものの、委託事業者が納品を受け入れて自ら手直しをして、その手直しにかかった費用として客観的に妥当な額を差し引く

- 中小受託事業者の責任で、品質不良や納期遅れなどにより商品の価値が明らかに低下している場合、客観的に妥当な額を減額する

取適法違反となる減額については、以下のような行為も含まれます(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の3(1))。

- 消費税の不払い

- 遡及適用

- 短期金利を超える減額

- 委託事業者の責任で生じた納期遅れを中小受託事業者の責任によるものとする減額

- 数量の不当な増加

- 端数の不当な切り捨て

- 振込手数料を負担させること(合意があっても違反)

- 協賛金などの名目による割戻し

委託事業者が中小受託事業者の銀行口座に代金を振り込む際の振込手数料について、中小受託事業者との合意があるかどうかにかかわらず、その手数料を中小受託事業者に負担させ、代金の額から差し引く行為は、取適法違反(代金の減額)として問題となります(中小受託取引適正化法テキスト75頁)。

返品の禁止

取適法は、委託事業者が中小受託事業者から受け取った物品や情報成果物を、中小受託事業者に責任がないのに返品することを禁止しています(取適法5条1項1号)。たとえ委託事業者の取引先からキャンセルがあったり、商品ラインナップの入れ替えがあったりしても、また、中小受託事業者との間で返品に合意していたとしても、中小受託事業者に責任がない限り、返品は取適法違反となります(中小受託取引適正化法テキスト81頁)。

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

四 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付を受領した後、中小受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること。

この規定のねらいは、「受領拒否の禁止」と同様です。中小受託事業者が納品した物品は、特定の委託事業者のために作られることが多いため、返品されると他社に転売できず、大きな損失を被ってしまうからです(中小受託取引適正化法テキスト81頁)。

返品が許されるのは、納品物が発注内容と異なる場合や、納品物に品質不良や欠陥などの問題がある場合に限られます。ただし、以下のようなケースでは、そのような問題があっても返品は認められません(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の4(2))。

- 検査基準が不明確

- 検査基準の恣意的な変更

- 検査の省略

委託事業者は、受領後の検査で問題を発見した場合でも、不当な返品とならないよう、契約内容や検査基準を明確にしておくことが重要です。

買いたたきの禁止

取適法では、委託事業者が発注時に、同種または類似の取引で通常支払われる対価と比べて著しく低い代金を不当に設定することを禁止しています(取適法5条1項5号)。この行為は「買いたたき」と呼ばれます。

買いたたきは、委託事業者がその強い立場を利用して、中小受託事業者に限界を超えた低い価格を一方的に押し付けることで、中小受託事業者の利益を損ない、経営を圧迫するため、禁止されています(中小受託取引適正化法テキスト85頁)。

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

五 中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めること。

条文中の「通常支払われる対価」とは市場価格のことで、市場価格の把握が難しい場合は、過去の取引価格のことをいいます(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の5)。

買いたたきと代金の減額は似ていますが、明確な違いがあります。買いたたきは、発注の時点で不当に低い価格を決める行為で、代金の減額は、いったん決まった代金を事後的に減らす行為です。

買いたたきに該当するかどうかは、以下の要素を総合的に考慮して判断されます(中小受託取引適正化法テキスト86頁)。

- 対価の決定方法

- 対価の決定内容

- 市場価格(または過去の取引価格)との乖離状況

- 原材料等の価格動向

たとえば以下のような行為が、買いたたきに当たるおそれのある行為とされています(中小受託取引適正化法テキスト89頁)。公正な取引のためには、中小受託事業者の事情やコスト増を十分に考慮し、協議を尽くすことが重要です。

- 大量発注を前提とした単価の押し付け

- 一律・一方的な単価の引き下げ

- 費用や工数の増加を無視した単価の据え置き

- 十分な価格協議をせず委託事業者の都合のみで価格を決定

- 著作権譲渡の対価について十分に協議せず代金に含める

購入・利用強制の禁止

取適法は、委託事業者が、正当な理由なく自社が指定する製品やサービスを、中小受託事業者に強制的に購入または利用させることを禁じています(取適法5条1項6号)。このような行為は、中小受託事業者の自由な事業活動を妨げ、不当な負担を強いるものです。

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

六 中小受託事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。

この規定の目的は、委託事業者がその強い立場を利用し、自社や関連会社の製品・サービスを事実上、中小受託事業者に押し付けることを防ぐことです。形式上は合意があったとしても、中小受託事業者がその要求を断れない状況であれば、取適法違反となります(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の6(1))。

「強制」とは、単に購入・利用を命じることだけではありません。取引の継続を条件にしたり、拒否した場合に不利益を与えたりするケースはもちろんですが、たとえ形式上は任意の依頼であっても、中小受託事業者が事実上断れない状況も、「強制」に含まれます(中小受託取引適正化法テキスト93頁)。

以下の行為は、購入・利用強制に該当するおそれがあります。

- 取引上の影響力を利用した要請

- 購入・利用ノルマの設定

- 購入・利用しないと不利益に取り扱うことを示唆する発言

- 購入・利用を繰り返し要請すること

- 一方的に物を送り付けること

購入・利用の強制が禁止される製品・サービスとしては、自社のものだけでなく、他社(取引先など)も含まれます(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の6-7)。

報復措置の禁止

取適法は、委託事業者が、中小受託事業者が公正取引委員会・中小企業庁に取適法違反を申告したことを理由に、その中小受託事業者に対して不利益な取扱いをすること(報復措置)を禁止しています(取適法5条1項7号)。なお改正により、申告先として所管省庁も追加されます。

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

七 委託事業者についてこの条の規定に違反する事実があると認められる場合に中小受託事業者が公正取引委員会、中小企業庁長官又はその製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

この規定の目的は、委託事業者が中小受託事業者からの報復を恐れることなく、安心して不正行為を報告できるようにすることです。不利益な扱いとしては、たとえば以下のようなものが考えられます。

- 取引数量を減らす

- 取引を停止する

- 商品の受け取りを拒否する

- 代金の支払いを遅らせる

- 契約の更新を拒否する

有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止

取適法は、委託事業者が有償で支給した原材料や部品などの代金を、代金の支払期日よりも早く中小受託事業者に決済させることを禁止しています(取適法5条2項1号)。

2 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号に掲げる行為を除く。)をすることによつて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。

一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下この号において「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材 料等を用いる給付に対する製造委託等代金の支払期日より早い時期に、支払うべき製造委託等代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。

この規定の目的は、委託事業者が原材料代を中小受託事業者に早く支払わせることで、中小受託事業者の資金繰りを悪化させるのを防ぐことです。これは、代金の支払遅延と同様に、中小受託事業者の経営を圧迫する不当な行為です(中小受託取引適正化法テキスト98頁)

この規定は、委託事業者が自ら有償で原材料等を中小受託事業者に販売した場合にのみ適用されます。委託事業者以外から購入させた場合は、「購入・利用強制の禁止」(取適法5条1項6号)が適用される可能性があります。

有償支給原材料等の対価の早期決済に当たるのは、たとえば以下のような行為です。

- 代金の支払期日より前に、原材料費を現金で支払わせる

- 代金の支払期日より前に、代金から原材料費を差し引く(控除する)

ただし、以下のように中小受託事業者に責任がある場合は、例外として早期決済が認められます。

- 中小受託事業者が原材料を破損・紛失させた場合

- 中小受託事業者が原材料を使って不良品や注文外の物品を製造した場合

- 中小受託事業者が支給された原材料を他に転売した場合

早期決済とならないようにするためには、委託事業者が有償で支給した原材料費の支払いと、中小受託事業者が製造・納品した物品に対する代金の支払いを同じタイミングとする「見合い相殺」の仕組みを導入しておくことが重要です(中小受託取引適正化法テキスト98頁)。

不当な経済上の利益の提供要請の禁止

取適法は、委託事業者が中小受託事業者に対し、不当に経済上の利益(金銭や労務など)を要求することを禁止しています(取適法5条2項2号)。この規定は、委託事業者がその優越的な立場を利用して、中小受託事業者に協賛金、返品時の送料、従業員の派遣、知的財産権の無償譲渡といった、不当な負担を押し付けることを防ぐために設けられています(中小受託取引適正化法テキスト99頁)。

2 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号に掲げる行為を除く。)をすることによつて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。

二 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

経済上の利益の提供要請が不当とされるのは、以下のような場合です(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の7)。

- 直接的な利益がない

- 目的や根拠が不明確

- 強制的な要請

違反行為の具体例としては以下のようなものがあります。

- 協賛金・協力金の提供要請

- 無償での労務・役務の提供要請

- 無償での知的財産権等の提供要請

- 無償での金型・治具等の保管要請

不当な給付内容の変更、やり直しの禁止

取適法では、委託事業者が、中小受託事業者に責任がないのに発注内容を一方的に変更したり、納品後にやり直しをさせたりすることを禁止しています。この行為によって中小受託事業者の利益を不当に害すると、取適法違反となります(取適法5条2項3号)。

この規定は、委託事業者の都合による仕様変更ややり直しで、中小受託事業者が行った作業が無駄になったり、追加費用が発生したりして、不当な不利益を被ることを防ぐために設けられました(中小受託取引適正化法テキスト106頁)。

2 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号に掲げる行為を除く。)をすることによつて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。

三 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の内容を変更させ、又は中小受託事業者の給付を受領した後(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた後)に給付をやり直させること。

給付内容の変更と判断されるのは、納品前(受領前)に、発注書(4条明示)に記載された内容を委託事業者の都合で変更し、当初と異なる作業を中小受託事業者に無償で行わせる行為です。発注の取消し(契約の解除)もこれに該当します(中小受託取引適正化法テキスト106頁)。「やり直させること」とは、納品後(役務提供委託の場合はサービスの提供後)に、追加的な作業や修正を無償でさせることをいいます。

変更ややり直しによって中小受託事業者に費用が発生する場合、委託事業者がその費用を全額負担するなど、中小受託事業者の利益を不当に害しないと認められる場合は、問題とはなりません(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の8(2))。

中小受託事業者に明確な責任があるとして、委託事業者が費用を負担することなく、変更ややり直しを要求できるのは、以下3つの場合に限られます。

- 中小受託事業者からの要請による納品前の変更

- 納品前に、契約内容との不一致などがあった場合の変更

- 納品後に、契約内容との不一致などがあった場合のやり直し

ただし、以下の状況では、たとえ契約内容との不一致があったとしても、委託事業者が費用を全額負担せずに変更ややり直しを要求することは認められません。

- 委託事業者の指示が不明確な場合

- 委託事業者が提案内容を了承した場合

- 検査基準の恣意的な変更

- 長期(原則1年)経過後のやり直し要請

しかし、デザインや放送番組の制作などの情報成果物作成委託においては、委託事業者の価値判断で内容が評価される部分があり、事前にすべての仕様を明確にできない場合があります。この場合、委託事業者がやり直しを求める際には、その費用負担について中小受託事業者と十分に協議し、合理的な負担割合を決定して費用を負担すれば、不当なやり直しには該当しないとされています。ただし、委託事業者が一方的に負担割合を決定することは認められません。

取引の過程で発注内容が変更されたり、新たな作業が発生したりした場合は、委託事業者は4条明示を改めて行う義務を負います(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の8(5))。また、委託事業者は、発注内容の頻繁な変更を行わないなど、中小受託事業者の労働時間管理にも配慮するよう努める必要があります(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法2条4項)。

協議に応じない一方的な代金決定の禁止 ★2026年1月追加!

2026年1月から、中小受託事業者がコスト変動などの事情で代金の見直しを求めたのに、委託事業者が協議に応じないこと、または委託事業者が必要な説明や情報提供をせずに、一方的に代金を決定することは禁止されます(取適法5条2項4号)。この禁止行為は下請法改正によって追加された項目です。

2 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第1号に掲げる行為を除く。)をすることによつて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。

四 中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること。

この禁止行為は、委託事業者が優越的な立場を利用して、公正な価格交渉を経ずに代金を設定し、中小受託事業者の利益を不当に損なうことを防ぐためのものです。

代金の見直し協議が必要となる「給付に関する費用の変動その他の事情」には、以下のようなものが含まれます(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の9)。

- コストの変動:労務費、原材料価格、エネルギーコストなどの高騰

- 取引条件の変更:納期の短縮、納入頻度の増加、発注数量の減少など

- その他の変化:需給状況の変化や、委託事業者からの値下げ要請など

「協議に応じない」または「必要な説明・情報を提供しない」とされる委託事業者の具体的な行為の例は以下のとおりです。

- 拒否・先延ばし:中小受託事業者からの協議の求めを明確に拒否する、無視する、または繰り返し先延ばしにするなど、協議の実施を困難にさせること

- 過度な情報要求:代金引上げの協議に応じる条件として、中小受託事業者に合理的な範囲を超えた詳細な情報の提示を要求すること

- 引上げ要請への対応不足:中小受託事業者が合理的な理由(経済実態を示す公表資料など)を示して代金の引上げを求めたのに対し、委託事業者が具体的な理由の説明や根拠資料の提供を一切せず、引上げを拒否したり、ごく一部しか認めなかったりすること

- 引下げ要求時の説明不足:委託事業者が代金の引下げを要求する際に、その具体的な理由の説明や根拠資料の提供をせずに、一方的に引下げた額を提示すること

代金の「決定」には、引き上げ、引き下げに加え、据え置くことも含まれます。一方的な決定とされる委託事業者の具体的な行為の例は以下のとおりです。

- 量産終了後の単価据え置き:発注数量が大幅に減少して製造費用が上がっているのに、量産時の単価据え置きの協議に応じず、従来の単価を適用し続けること

- コスト上昇を無視した据え置き:中小受託事業者がコスト高騰の根拠を示して引上げを求めたにもかかわらず、委託事業者が理由の説明や根拠資料を提供せずに、代金を据え置いたり、ごくわずかに引き上げたりすること

- 不当な威圧:委託事業者が原価低減を要請する際、中小受託事業者が理由の説明を求めたのに対し、「応じなければ取引を減らす」などと示唆し、説明や資料提供をせずに値下げ後の代金を決定すること

ただし例外として、委託事業者が多数の中小受託事業者に対し、個別協議を行わず一律に、コスト上昇分を十分に上回る代金引上げを決定した場合など、中小受託事業者の利益を不当に害さないことが明らかな場合は、この限りではありません(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準第4の9(6))。

取適法(改正下請法)違反のリスク、罰則

取適法が正しく守られているかをチェックし、違反行為を是正する役割は、公正取引委員会および中小企業庁が担っており、調査・検査、勧告・公表などを行っています(取適法8条〜16条)。さらに改正によって、所管省庁も指導・助言ができるようになりました(取適法8条)。

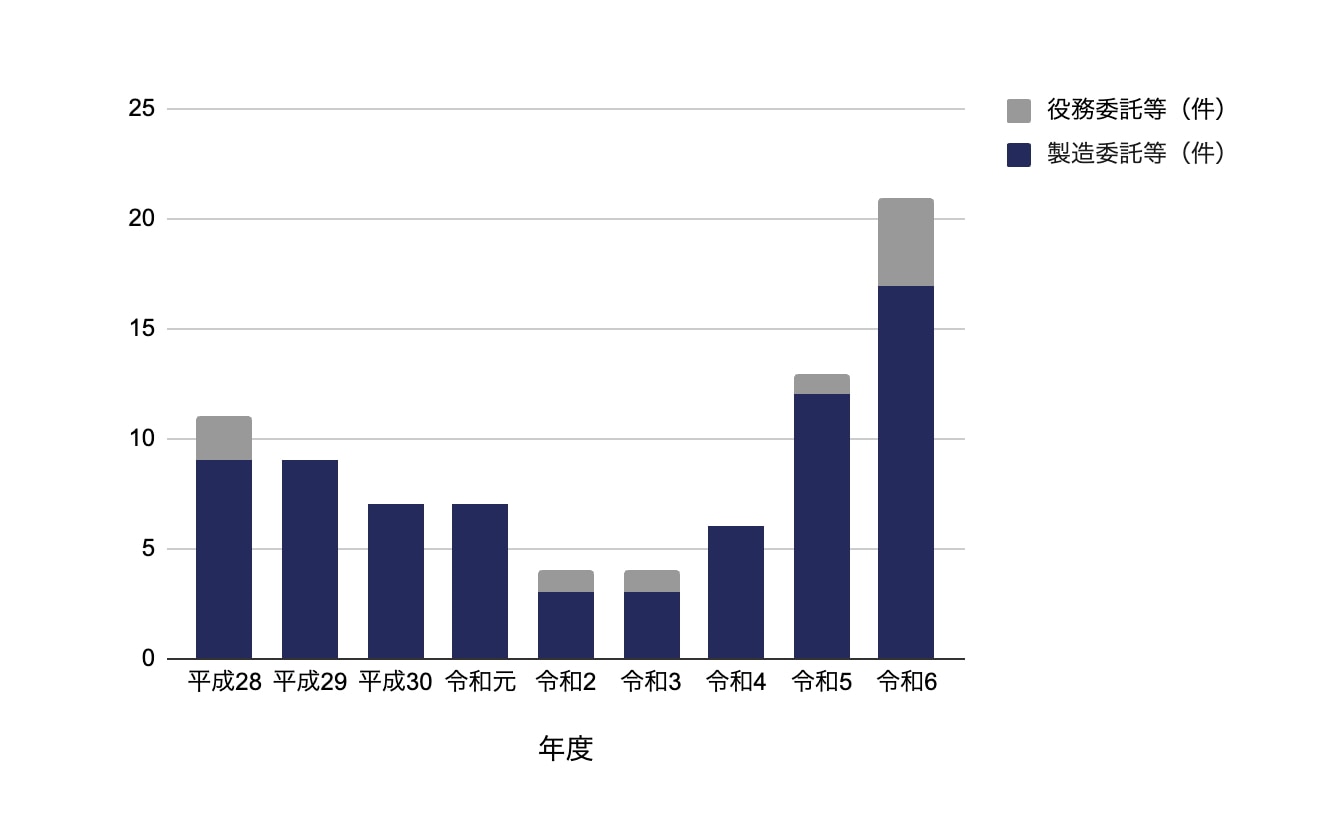

取適法に違反すると、個人・法人の両方に対して罰金が課せられるだけでなく、公表・報道等によって企業のレピュテーションに損失が生じます。特に近年は勧告事例が増えているため、取適法コンプライアンスは重要な経営課題です。

下請法違反勧告事例の推移

出典:公正取引委員会資料 3 より編集部作成

調査・検査

公正取引委員会は、委託取引の性格上、中小受託事業者からの自発的な情報提供が期待しにくい実態があるとしており 4、中小企業庁とともに、委託事業者およびその取引先である中小受託事業者を対象とした定期的な書面調査を積極的に実施しています。書面調査はウェブアンケート形式で毎年行われます。さらに、必要に応じて委託事業者の保存している取引記録の調査や立入検査を実施します。

毎年、公正取引委員会によって新規に着手される事件の95%以上が、この書面調査がきっかけとなって発覚しており 5、違反行為の発見に極めて重要な役割を果たしているといえます。

勧告・公表

書面調査などを契機とした立入検査等の結果、公正取引委員会が取適法違反と判断した場合、委託事業者に対して勧告を行い(取適法10条)、さらに勧告を行った事実を公表します(中小受託取引適正化法テキスト116頁)。

勧告:違反行為をやめさせ、減額していた代金の返還や遅延利息の支払い、再発防止策など、原状回復の措置を講じるよう求める

公表:勧告を行った事実を広く社会に公表し、再発防止を促す

勧告に至らない事案でも、取適法違反につながるおそれのある場合は、改善を強く求める指導や注意喚起文書の送付を行い、取適法遵守を促しています。

罰則

書面の交付義務や取引記録の作成・保存義務に違反した場合、または調査・検査を拒否・妨害した場合は、違反行為をした者(担当者)だけでなく会社も、最高で50万円の罰金が課されます(取適法14条)。

違反を自発的に申し出た場合

公正取引委員会・中小企業庁は、委託事業者の自発的な法令遵守を促し、中小受託事業者が受けた不利益を早期に回復させるため、違反行為を自発的に申し出た委託事業者について、以下の条件をすべて満たしている場合、違反是正のための勧告(公表を含む)までは行わないという運用をしています(中小受託取引適正化法テキスト209頁)。

- 調査着手前の自発的な申出

- 違反行為の取りやめ

- 不利益の回復措置(例:減額分の返還や遅延利息の支払いなど)を既に講じていること

- 再発防止策の実施

- 調査への全面的な協力

取適法(改正下請法)の理解に役立つ資料集

本記事の内容は以下の公正取引委員会・中小企業庁の資料に基づいています(2025年12月30日現在)。公正取引委員会は、これらのほかに相談窓口も設けています。

-

公正取引委員会「令和6年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引適正化に向けた取組」10頁(令和7年5月12日) ↩︎

-

公正取引委員会「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」(令和6年4月30日付け官房審議官通知) ↩︎

-

公正取引委員会「平成28年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組等」(平成29年5月24日)、「平成29年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組等」(平成30年5月31日)、平成30年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組等(令和元年5月29日)、令和元年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組(令和2年5月27日)、令和2年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組(令和3年6月2日)、令和3年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組(令和4年5月31日)、令和4年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組(令和5年5月30日)、令和5年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組(令和6年6月5日) ↩︎

-

前掲注3)の公正取引委員会統計中、「下請法違反被疑事件の処理状況」(第2表)に、各年度の「新規着手件数(計)」と、その内訳である「書面調査」の件数が記載されています。 ↩︎

弁護士ドットコム株式会社