勝因を分析する独禁法の道標6

第9回 優越的地位の濫用とならないためには?返品・減額の注意点 トイザらス事件から予防法務を考える

競争法・独占禁止法

シリーズ一覧全12件

- 第1回 クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか

- 第2回 意思の連絡における従業員の行為と事業者の責任との関係をどう考えるべきか

- 第3回 原産国をめぐる景品表示法と人権のコンプライアンスリスク管理

- 第4回 競争関係の程度は意思の連絡の成否に影響を与えるか

- 第5回 受注調整行為への参加の認定判断 - いわゆる相互拘束性要件を中心に

- 第6回 優良誤認表示の該当性と「相当の注意を怠った者」の判断

- 第7回 標準価格等の抽象的な価格についての合意は競争の実質的制限をもたらすか

- 第8回 談合組織への途中入会者について意思の連絡があったといえるか

- 第9回 優越的地位の濫用とならないためには?返品・減額の注意点

- 第10回 多摩談合事件における「競争の実質的制限」の判断

- 第11回 損保カルテルのリスク対応について日本機械保険連盟事件を踏まえ解説

- 第12回 ウイルス除去商品の事案に見る不実証広告規制の実務対応

目次

監修:東京大学教授 白石忠志

編者:籔内俊輔 弁護士/池田毅 弁護士/秋葉健志 弁護士

本稿は、実務競争法研究会における執筆者の報告内容を基にしています。記事の最後に白石忠志教授のコメントを掲載しています。

同研究会の概要、参加申込についてはホームページをご覧ください。

トイザらス事件は、公取委が、日本トイザらス株式会社の取引先に対する返品・減額行為のうち相当数の行為について優越的地位の濫用を認定する一方で、一部の行為については、排除措置命令ではこれを認定しながら審決においては認定しなかったものである。

審決の考え方およびその後の公取委の考え方を踏まえると、取引の相手方に対し何らかの不利益行為を行う場合は、取引依存度等にかかわらず注意が必要といえるが、トイザらス事件においてすべての不利益行為が独禁法上問題であると述べられたわけではない。

本稿では、トイザらス事件において独禁法上問題とされなかった行為およびその背景にある事実関係を踏まえ、予防法務の観点から、優越的地位の濫用を指摘されないためのあるべき対応を検討する。

トイザらス事件の概要

事案の概要

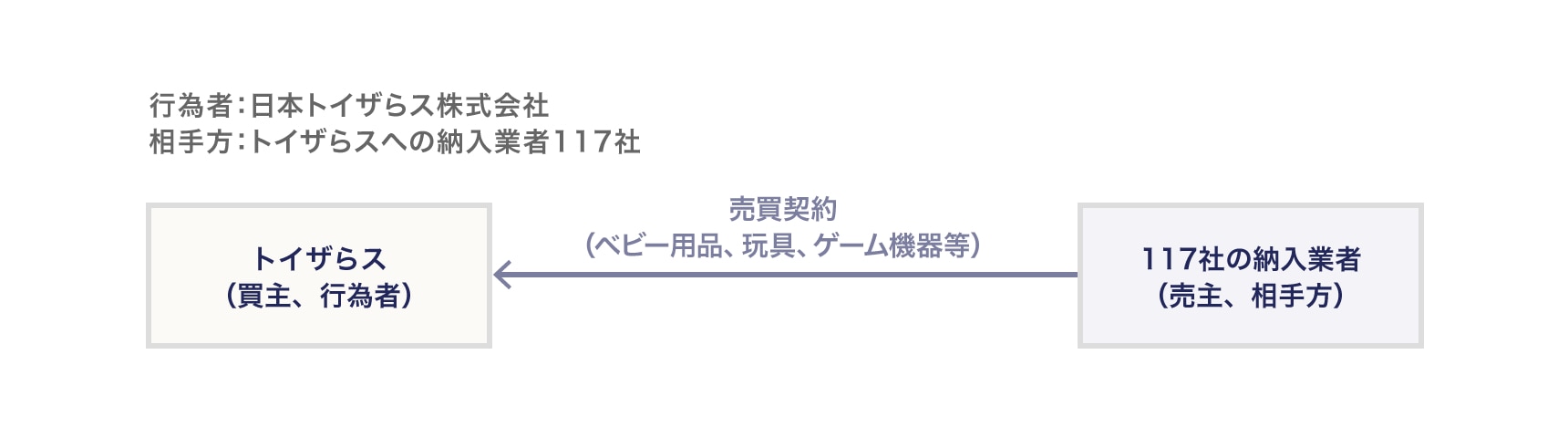

日本トイザらス株式会社(以下「トイザらス」という)は、玩具、ベビー用品等の大手小売業者である。トイザらスは、小売事業を営むに当たって、多数の業者との間で玩具やベビー用品等の商品の売買契約を締結し、商品の納入を受けていた。

公取委は、トイザらスに対し、このような納入業者との売買契約に係る取引に関し、優越的地位の濫用行為(独禁法2条9項5号)があったとして、平成23年12月13日に、排除措置命令および課徴金納付命令を行った。この点に関し、公取委は、トイザらスが、自己の取引上の地位が117社の納入業者(以下「特定納入業者」という)に優越していることを利用し、正常な商慣習に照らして不当に、特定納入業者のうち63社から取引に係る商品を受領した後当該商品を引き取らせ、また、特定納入業者のうち自社が割引販売を行うこととした売上不振商品等を納入した80社に対し取引の対価の額を減じた、と認定した。

これに対し、トイザらスは、特定納入業者のうち14社との関係では、優越的地位の濫用行為はないと主張して、これらの命令の一部取消しを求め、審判請求を行った(以下「本件事件」という)1。事実関係として、トイザらスは、上記14社のうち5社に対しては返品を行い(以下「本件返品」という)、13社に対しては取引の対価の減額を行っていたものであった(以下「本件減額」という)。

事案の概要

審決の概要

本件事件においては、主に、トイザらスが14社に対して行った返品および減額が、トイザらスが14社に対し自己の取引上の地位が優越していることを利用して正常な商慣習に照らして不当に行ったものか否かが、争点となった 2。

そして、審決は、優越的地位の認定方法に関し、大要以下のとおり述べた(下線筆者)。

- 甲が取引先である乙に対して優越した地位にあるとは、乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合をいう。

- 取引の相手方に対し正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為(濫用行為)は、通常の企業行動からすれば当該取引の相手方が受け入れる合理性のないような行為であるから、甲が濫用行為を行い、乙がこれを受け入れている事実が認められる場合、これは、乙が当該濫用行為を受け入れることについて特段の事情がない限り、乙にとって甲との取引が必要かつ重要であることを推認させるとともに、「甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合」にあったことの現実化として評価できるものというべきであり、このことは、乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すことに結び付く重要な要素になるものというべきである。

- 買取取引において、取引の相手方の責めに帰すべき事由がない場合の返品および減額は、(中略)原則として、濫用行為に当たる。

もっとも、返品に関しては、例外的に、①商品の購入に当たって、当該取引の相手方との合意により返品の条件を明確に定め、その条件に従って返品する場合、②あらかじめ当該取引の相手方の同意を得て、かつ、商品の返品によって当該取引の相手方に通常生ずべき損失を自己が負担する場合、③当該取引の相手方から商品の返品を受けたい旨の申出があり、かつ、当該取引の相手方が当該商品を処分することが当該取引の相手方の直接の利益となる場合などは、当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えるものではなく、濫用行為には当たらない。

また、減額に関しても、例外的に、①対価を減額するための要請が対価に係る交渉の一環として行われ、その額が需給関係を反映したものであると認められる場合、②当該取引の相手方から値引き販売の原資とするための減額の申出があり、かつ、当該値引き販売を実施して当該商品が処分されることが当該取引の相手方の直接の利益となる場合などは、当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えるものではなく、濫用行為には当たらない。

つまり、ごく大雑多にいえば、優越的地位の濫用は、①行為者が取引の相手方より優越的地位にあり、かつ②取引の相手方に対しかかる地位を利用し濫用行為を行った場合に成立するところ、審決は、概ね、以下のような規範を定立したといえる。

- ②濫用行為が行われている限り、①優越的地位が推認される。

- ただし、返品や減額要請については、返品等の申出が取引の相手方からあり、返品等が当該相手方の直接の利益になる場合のもの等は濫用行為に当たらない。

そのうえで、審決は本件をかかる規範に当てはめ、本件返品については、5社のうち3社に対し行った返品の相当部分が、本件減額については、13社のうち10社に対し行った減額の相当部分が、それぞれトイザらスがその取引上の地位が優越していることを利用して濫用行為を行ったものと認定する一方、その余の返品および減額については、濫用行為ひいてはトイザらスの優越的地位を認めず、トイザらスの主張を一部認めるに至った。

トイザらスの主張を一部認めた審決とそれに対する批判

審決の考え方

審決が濫用行為でないと認定した返品および減額について、その多くは、取引の相手方から返品等の申出があった事例であり、そのうち1事例を除いて、返品等により取引の相手方の新商品の販売実績が上がったものと認定されている。また、当該1事例についても、旧商品の早期処分により新たな商品の販売が促進されたことが認定されている。

反対に、取引の相手方からの返品等の申出の存在が認められなかった事例における返品等については、「廃番となった商品の在庫一掃を促進するための値引き販売費用を各2分の1の割合で負担することをあらかじめ合意」しており、取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えるものではないとされた事例を除き、濫用行為と認定されている。

取引の相手方が望んで返品等を申し出た場合は、取引の相手方にとって返品等が利益になること、ひいては返品等は濫用行為に当たらないことを推認するといえよう。返品等が、取引の相手方にとって利益にならないのであれば、通常自らかような申出は行わないからである。審決書によれば、トイザらスも同様の主張を行い、かつ相手方からの返品等の申出の有無を行為ごとに主張しているようであり、かような主張は功を奏したといえる。

また、取引の相手方が返品等を受け入れることで実際に販売実績が上がっている場合は、返品等が当該相手方の利益になっているものであり、当該相手方は返品等を受け入れることが利益になると見込み、自由な意思で当該行為を受け入れたものと推認されよう。上述のとおり、審決は、取引の相手方の販売実績が上がった場合の返品等について、濫用行為でないと判断しているところ、審決書によれば、トイザらスは、行為ごとに取引の相手方の販売実績が上がったかどうか主張しているようなので、かような主張も功を奏したといえる。

審決に対する批判

他方で、審決は、上記で述べたような事情のない返品等については、濫用行為であると認定しているところ、この点については、これまで複数の論者から批判がなされている 3。特に、審決が、濫用行為が行われている限り、原則として優越的地位が認められるかのような規範を定立したことについては、法律上、優越的地位と濫用行為は別要件であるにもかかわらず、実質的に両要件を一体なものとして考えるもので、その結果、規模の大きい業者や取引依存度がごくわずかしかない業者との関係でも、優越的地位を認定することになるとして、批判されている 4。実際、トイザらスに対する取引依存度が0.5%や0.7%に過ぎない業者に関しても、トイザらスはこれらの業者に対し優越的地位があると認定されているところであり、結論の妥当性に疑問がある。

また、メーカー側・納入業者側が、販売不振商品の返品の受け入れや値引き販売を約束して、在庫リスクを引き受けることは、新商品の市場流通を促進するもので、メーカー側・納入業者側にとって利益をもたらし得るものであるところ、本件で問題となった返品・減額も、概ね販売不振商品の返品であり、またはそういった商品を値引き販売で売り切るべくメーカー側・納入業者側が値引き販売費用を負担するための減額であった。そうだとすると、取引の相手方(納入業者)からの返品等の申出がなかったとしても、当該相手方の直接の利益になる場合はあるはずであるが、審決はこの点について検討を行っておらず、このことについても批判がなされている 5。

その後、公取委も、多くの批判を受け問題があると考えたのか、上述の濫用行為と優越的地位の関係性に係る規範については、「(濫用行為)を甲が行い、乙がこれを受け入れている事実が認められる場合、これを受け入れるに至った経緯や態様によっては、それ自体、甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合にあったことをうかがわせる重要な要素になり得る(括弧書き筆者)」とし、不利益行為の存在は優越的地位を基礎付ける重要な考慮要素であると解釈を軌道修正するに至っている 6。しかしながら、公取委は、その後も、取引依存度が1%弱に過ぎない業者との関係でも優越的地位を認めたりしており 7、実質的な軌道修正には至っていないと考えられる。

優越的地位の濫用行為といわれないためにどのように対応すべきか

トイザらス事件における審決の考え方およびその後の公取委の考え方には疑問の余地があるが、その当否はいったん措くとして、以上で述べたところを踏まえ、企業として優越的地位の濫用行為といわれないためにどのように対応すべきか検討してみたい。

疑われやすい類型の行為を差し控える

まず、上述のとおり濫用行為が行われている限り、原則として優越的地位が認められるかのような規範については、多くの批判を受けたためか、公取委において、若干の軌道修正がなされたが、その後も取引依存度が1%弱に過ぎない業者との関係で優越的地位が認められるなど、現在も実質的な軌道修正には至っていないと思われるところである。

そうだとすると、現在においても、いったん濫用行為が認められてしまうと優越的地位まで認められてしまう蓋然性が高いため、取引の相手方の規模が大きいことや取引依存度が低いこと等をもって、独禁法上の問題はないと即断してしまうことはリスクがあると考えたほうがよいと思われる。リスクヘッジという観点からは、大元の濫用行為自体を可能な限り差し控えるのが望ましく、特に、返品、減額、支払遅延、従業員派遣、協賛金の提供要請、購入強制などの濫用行為が疑われやすい類型の行為については、取引依存度等にかかわらず、高度なビジネス上の必要性がない限り、差し控えるのが保守的で安全と思われる。

不利益行為に関する同意等の証拠化

また、そもそも、公取委は、取引の相手方が不利益行為に同意しただけでは、濫用行為はないものと認定しないので、同意を取得できたことで独禁法上の問題がクリアされたと即断することもリスクがある。他方で、本件事件では、取引の相手方から事前に不利益行為の申出がなされた場合、および行為の目的・範囲が明確で、取引の相手方に予測不可能な不利益を与えず、合理的な範囲を超える負担になっていない形での事前合意がある場合については、濫用行為と認定されていない。

このことを踏まえると、行為者としては、取引の相手方に対し、最低限、不利益行為が相手方の利益になり得るものであればその旨を丁寧に説明した上で、当該相手方の真意に基づく同意を取得するようにし、かつかかる同意およびこれに至る前での交渉経過を証拠化しておくことが肝要と思われる。また、取引の相手方から、(それが当該相手方の利益になると考え、)不利益行為を求められた場合は、トイザらス事件が示すところによればそれは正に濫用行為に当たらないと評価され得る場合であるから、証跡を残す観点から、相手方からの(同意書ではなく)申出書を取得しておくのがよいであろう。一方で、仮に交渉の末、当該相手方が嫌々同意するような場合で、特に不利益行為が当該相手方の利益にならないときは、不利益行為を差し控えることが保守的で安全であろう。

コンプライアンス研修・体制構築

さらに、従業員は、取引の相手方に対する行為の独禁法上のリスクについて認識しないままに濫用行為を行っていることがままあると思われる。そこで、企業においては、濫用行為と認定され得る事例についてコンプライアンス研修等で周知し、かつ、かような濫用行為事例についてはコンプライアンス部門等への報告対象とする旨の体制を構築しておくことが望ましいといえる。

また、同研修では、濫用行為それ自体が優越的地位の濫用の認定において重要な要素になるため、「優越的地位」という言葉に拘泥し、自らで優越的地位の濫用行為の有無の判断をしないよう伝えることが肝要といえよう。

白石忠志教授のCommentary

トイザらス審決の教訓

公正取引委員会は、平成21年改正(平成21年法律第51号)によって課徴金制度が導入された優越的地位濫用について、平成23年から平成26年までに5件の排除措置命令・課徴金納付命令を行い、その後は、1件も命令を行っていない。

トイザらスに対する排除措置命令・課徴金納付命令は、そのうちの1件である。平成27年の審決で、事件として確定し、終結している。

5件のいずれも、それぞれの興味深い経緯をたどったが、うち、ダイレックスの事件とエディオンの事件が、現在、それぞれ、最高裁と東京高裁で係属中であり、課徴金事件における優越的地位濫用の違反要件や課徴金要件をめぐる主な議論の注目は、その2件に移っているといってよい。

その中で、トイザらス審決に、何か、以後に残した教訓があるとすれば、「公正取引委員会のガイドラインにおいて一般論として言語化されていない規範であっても、類似の他の事象に関するガイドラインの記述に依拠しつつ、目の前の問題は当該記述と同種の問題であるということを説明できれば、公正取引委員会も、その主張を認めることがある」ということである。

公正取引委員会の優越的地位濫用ガイドラインは、返品については、返品を受けたい旨の申出が相手方からされた場合などには違反とならない旨の記述を置いている(優越的地位濫用ガイドライン第4の3(2)イ)。

これに相当する記述は、減額については、置かれていない(優越的地位濫用ガイドライン第4の3(4)イ)。

そうしたところ、トイザらス審決は、返品についてガイドラインに書かれているのと同様の規範を減額についても立てて、事案に当てはめ、該当部分について違反なしという結論を得ている(一般論が公表審決案21頁に置かれており、それを当てはめた実例が公表審決案の中に多数ある)。

-

公取委審判審決平成27年6月4日・平成24年(判)第6号・審決集62巻119頁 ↩︎

-

他にも、14社に対する返品および減額のほか、排除措置命令の対象となった特定納入業者に対するトイザらスの行為に公正な競争を阻害するおそれがあるか、および課徴金の対象となる違反行為の期間は、特定納入業者ごとに判断すべきか、それとも特定納入業者に対するトイザらスの行為を全体として判断すべきかという点が争点となったが、本稿では、紙面の都合もあり取り上げないものとする。 ↩︎

-

池田毅「日本トイザらス事件からみる 優越的地位の濫用に対するコンプライアンス上の注意点」ビジネス法務15巻10号(2015年10月)89頁、渕川和彦「間接競争侵害に言及し、濫用行為から優越的地位を推認した事例―日本トイザらス事件」ジュリスト1487号(2015年12月)79頁等。 ↩︎

-

前掲注3 ↩︎

-

横田直和「日本トイザらスによる優越的地位の濫用事件審決について―「正常な商慣習に照らして不当な行為」の認定を中心に―」関西大学法学論集66巻3号631頁 ↩︎

-

公取委審決平成31年2月20日・平成23年(判)第82号・審決集65巻第1分冊95頁(山陽マルナカⅡ事件)。 ↩︎

-

公取委審判審決平成31年3月25日・平成25年(判)第28号・審決集65巻第1分冊314頁(ラルズ事件)。なお、審決書上、取引の相手方の資本金額、年間売上額、当該相手方の行為者に対する売上額等は伏せられているので、取引依存度以外の要素からすれば、優越的地位を認定するのが相当であった可能性はある。しかしながら、優越的地位の有無については、究極的には取引変更可能性の有無に帰着すると考えられるところ、一般的には取引依存度がわずか1%弱の取引の相手方は取引先を変更することは容易と思われ、そのような中、優越的地位を認めた結論の妥当性にはやはり疑問が残る。 ↩︎

シリーズ一覧全12件

- 第1回 クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか

- 第2回 意思の連絡における従業員の行為と事業者の責任との関係をどう考えるべきか

- 第3回 原産国をめぐる景品表示法と人権のコンプライアンスリスク管理

- 第4回 競争関係の程度は意思の連絡の成否に影響を与えるか

- 第5回 受注調整行為への参加の認定判断 - いわゆる相互拘束性要件を中心に

- 第6回 優良誤認表示の該当性と「相当の注意を怠った者」の判断

- 第7回 標準価格等の抽象的な価格についての合意は競争の実質的制限をもたらすか

- 第8回 談合組織への途中入会者について意思の連絡があったといえるか

- 第9回 優越的地位の濫用とならないためには?返品・減額の注意点

- 第10回 多摩談合事件における「競争の実質的制限」の判断

- 第11回 損保カルテルのリスク対応について日本機械保険連盟事件を踏まえ解説

- 第12回 ウイルス除去商品の事案に見る不実証広告規制の実務対応

弁護士法人ほくと総合法律事務所