親事業者が負う下請法上の義務とは

競争法・独占禁止法当社はソフトウェアの開発を行っており、開発の一部を下請業者に依頼することもあります。下請法が適用される取引において、親事業者は、発注の都度、下請事業者に対して法定事項が記載された書面を交付しなければならないということですが、ソフトウェアの開発では、発注時点で仕様の詳細が決まっていないことも多くあります。このような場合でも、発注時に法定事項すべてを記載した書面を交付しなければならないのでしょうか。また、書面の交付に代えて、電子メールを送信するだけでもよいでしょうか。

親事業者は、原則として発注の都度、下請法3条に定められた事項を記載した書面(いわゆる3条書面)を交付する必要がありますが、3条書面の必要記載事項のうち、その内容が定められないことについて正当な理由があるものについては、必要記載事項を記載しないままで書面を交付することができるという例外が認められています。ただし、記載しなかった事項の内容が定まった後はただちにその事項を記載した書面を交付する必要があります。

事前に下請事業者の承諾があれば、書面の交付に代えて、電子メールを用いることも可能です。

解説

親事業者の義務

下請法の適用がある取引においては、親事業者には、次の4つの義務が課せられています。

- 書面の交付義務(下請法3条)

- 支払期日を定める義務(下請法2条の2)

- 書類の作成・保存義務(下請法5条)

- 遅延利息の支払義務(下請法4条の2)

書面の交付義務

上記のうち書面の交付義務とは、親事業者が下請事業者に対して、製造委託等を発注する際には、原則として発注の都度、公正取引委員会規則(下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則)(以下「3条規則」といいます)で定められた事項を記載した書面を交付しなければならないというものです。

このような書面は一般的に「3条書面」と呼ばれており、具体的には、次のような事項を記載した書面を交付しなければならないとされています。

- 親事業者および下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)

- 発注日

- 給付の内容

- 給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日または期間)

- 給付を受領する場所

- 検査をする場合は、検査を完了する期日

- 下請代金の額(算定方法による記載も可)

- 下請代金の支払期日

- 手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)および手形の満期

- 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付けまたは支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額または下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日

- 電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額および電子記録債権の満期日

- 原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日および決裁方法

例外的な書面の交付方法

上記のような原則に対して、3条書面の必要記載事項のうち、その内容が定められないことについて正当な理由があるものについては、必要記載事項を記載しないままで書面を交付することができるという例外が認められています(下請法3条1項ただし書)。

ただし、記載しなかった事項の内容が定まった後はただちにその事項を記載した書面を交付する必要があります。

一定の事項を記載しないままに最初に交付する書面は「当初書面」、記載しなかった事項の内容が定まった後に交付する書面は「補充書面」と呼ばれています。

そして、「正当な理由」とは、「 取引の性質上、委託した時点では具体的な必要記載事項の内容を定めることができないと客観的に認められる理由 」のことをいうと考えられており、例えば、ソフトウェア作成の委託において、エンドユーザーが求める仕様が確定していないために、正確な委託内容を決定することができない場合がこれにあたります。

当初書面の記載事項

上記のような例外的な書面の交付方法を採る場合、当初書面には、①内容が定められない理由および②内容を定めることとなる予定期日を記載しなければならないとされています(3条規則1条3項)。

エンドユーザーの詳細仕様が確定していないため、納期と代金も未定となっている場合の当初書面の記載例は次のようになります。

当初書面の記載例

補充書面の記載事項

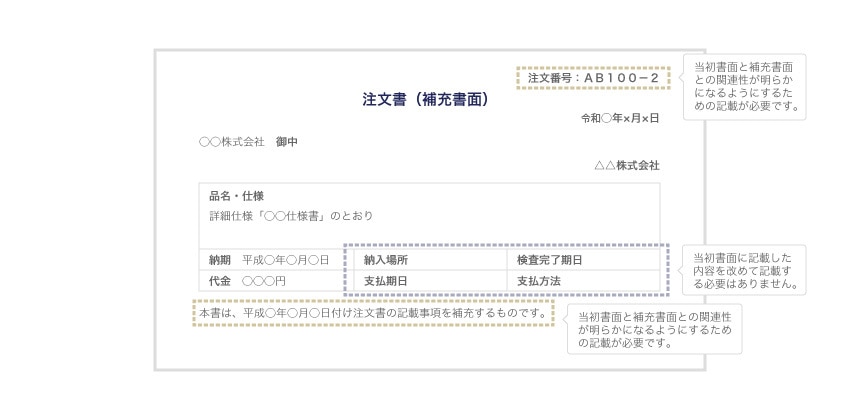

当初書面に記載されなかった事項については、その内容が確定した後ただちに、記載されなかった事項を記載した補充書面を交付することになります。 補充書面を交付する場合には、当初書面と補充書面の注文番号を同じにしたり、補充書面上に当初書面の内容を補充する書面であることを記載するなどして、当初書面と補充書面との関連性が明らかになるようにする必要がある点に留意が必要です(3条規則5条)。

補充書面の記載例

電子メールでの交付

また、3条書面は、電子メールで提供することも認められていますが、その場合には、 あらかじめ下請事業者から承諾を得る 必要があります。また、下請事業者の承諾を得る際には、電磁的方法の種類(メール、ウェブ等)と内容(ワードファイル、PDFなどのファイルへの記録方法)を示して、書面または電磁的方法により承諾を得なければならないとされています(下請法3条2項、下請法施行令2条1項、3条規則3条)。

まとめ

以上のとおり、親事業者は、原則として発注の都度、3条書面を交付する必要がありますが、ソフトウェア開発等において発注時にはエンドユーザーにおいて仕様の詳細が未確定であるため3条書面の必要記載事項のうち一部を確定できないことについて正当な理由がある場合は、未確定事項を記載しないままで書面を交付することができるという例外が認められています。ただし、記載しなかった事項の内容が定まった後はただちにその事項を記載した補充書面を当初書面と関連付けたうえで交付する必要があります。

なお、事前に下請事業者の承諾があれば、書面の交付に代えて、電子メールを用いることも可能です。

弁護士法人大江橋法律事務所

- コーポレート・M&A

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法