取適法が適用される情報成果物作成委託とは?具体例とともに解説

競争法・独占禁止法 更新当社は、工業用機械を製造しているメーカーで、資本金は1億円、常時使用する従業員数は400人です。工業用機械を販売する際に一緒に交付する取扱説明書の作成を印刷会社に委託する予定ですが、この場合に、取適法(改正下請法)で注意しなければならないことはありますか。

他の事業者への委託取引に取適法(改正下請法)が適用されるか否かは、取引の内容および取引当事者の資本金または常時使用する従業員数によって定まります。

委託業務の内容が、取扱説明書の文章やデザインの作成の場合には情報成果物作成委託に該当し、印刷の場合には製造委託に該当します。

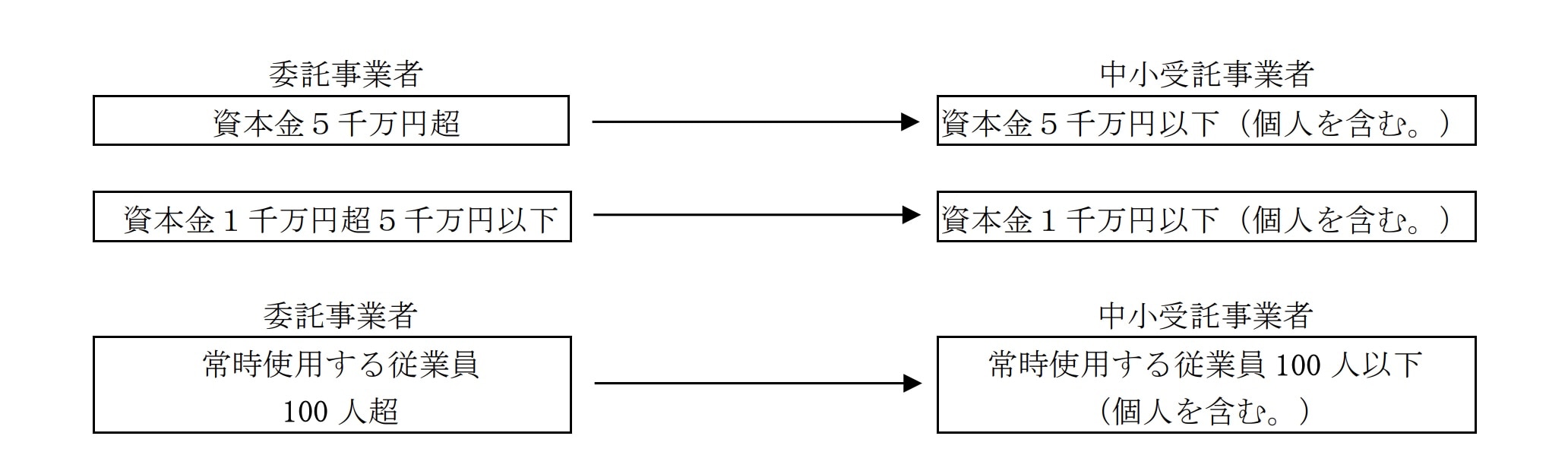

情報成果物作成委託の場合には、貴社が、資本金が5,000万円以下の法人事業者もしくは個人事業者、または、常時使用する従業員数が100人以下の個人事業者もしくは法人事業者に委託する場合に、取適法の適用があります。

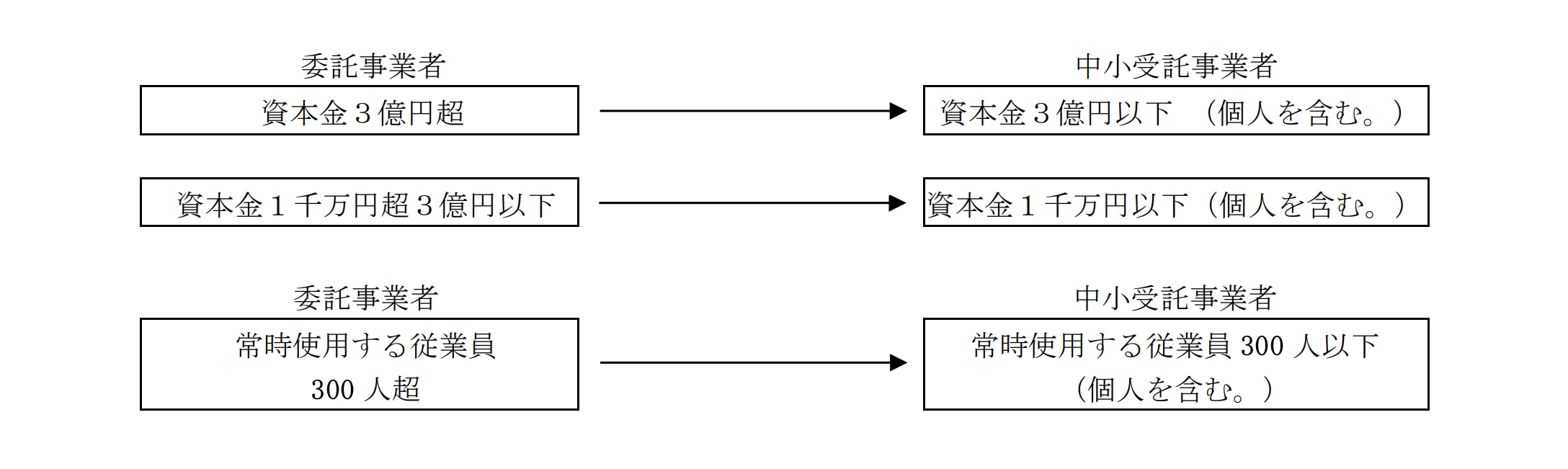

製造委託の場合には、貴社が、資本金が1,000万円以下の法人事業者もしくは個人事業者、または、常時使用する従業員数が300人以下の個人事業者もしくは法人事業者に委託する場合に、取適法の適用があります。

取扱説明書の文章やデザインの作成とその印刷とが一体不可分の取引として発注された場合には、取扱説明書の文章やデザインの作成の部分は情報成果物作成委託に、印刷の部分は製造委託に該当するため、情報成果物作成委託または製造委託のいずれかの基準に該当すれば、当該取引は一体として取適法の適用を受けます。

解説

目次

取適法(改正下請法)の適用対象

取適法はあらゆる取引に適用されるのではなく、①製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託のいずれかの取引に該当し、かつ、②取引の当事者の資本金または常時使用する従業員数が一定の関係にある場合に適用があります。②の資本金・従業員基準は、①の取引の内容によって異なります。

よって、取適法の適用の有無を判断するにあたっては、まずは予定されている取引が上記5つの取引のいずれに該当するかを検討し、その後、両当事者の資本金または常時使用する従業員数を検討することになります。

情報成果物作成委託に該当する取引内容

情報成果物作成委託とは、事業者が業として情報成果物の提供等を行っている場合に、情報成果物の作成行為の全部または一部を他の事業者に委託することをいいます(取適法2条3項)。

情報成果物には、ソフトウェアなどのプログラムのほか、設計図やデザインなどが含まれます。また、ここでいう「提供」には、物品等の附属品として提供される場合を含みます(運用基準 1 第2の1-3(3))。

情報成果物作成委託には以下の3類型があります。

| 委託事業者が業として行う内容 | 中小受託事業者への委託内容 | |

|---|---|---|

| 類型1 | 情報成果物の提供 | その情報成果物の作成の全部または一部 |

| 類型2 | 情報成果物の作成請負 | |

| 類型3 | 自己使用情報成果物の作成 |

情報成果物の提供(類型1)

類型1は、事業者が情報成果物を業として提供している場合に、その情報成果物の作成の全部または一部を、他の事業者に委託する取引です。つまり、委託事業者が顧客に販売または提供する情報成果物(ソフトウェア、デザイン、映像コンテンツ、建設設計図など)の作成の全部または一部を外部に委託する場合に、取適法が適用されます。

よって、設問の事例のように、取扱説明書のデザインを作成してもらったり、取扱説明書の記載内容を作成してもらったりするような場合には、情報成果物の作成委託に当たることになります。また、取扱説明書は、工業用機械の附属品として提供されるものですので、その取扱説明書の文章やデザインの作成の委託は類型1の情報成果物作成委託に当たります。

情報成果物の作成請負(類型2)

類型2は、事業者が情報成果物の作成を業として請け負っている場合に、その作成作業の全部または一部を、他の事業者に委託する取引です。つまり、情報成果物の作成を業として請け負っている委託事業者が、顧客から請け負った作成業務の全部または一部を、中小受託事業者に委託する場合に、取適法の適用対象となります。

たとえば、工作機械メーカーが、ユーザーから製造を請け負う工作機械に内蔵するプログラムの開発をソフトウェア開発業者に委託する行為などがこの類型に当たるとされています(中小受託取引適正化法テキスト 2 13頁)。

自家使用情報成果物の作成(類型3)

類型3は、事業者が自社で使用する情報成果物の作成を業として行う場合に、その情報成果物の作成の全部または一部を、他の事業者に委託する取引です。つまり、委託事業者が、自社のために使用する情報成果物(社内用ソフトウェア、自社のホームページ、広告宣伝物など)の作成を業として行っている場合に、その作成作業の全部または一部を中小受託事業者に委託する場合に、取適法の適用対象となります。

たとえば、事務用ソフトウェア開発業者が、自社で使用する会計用ソフトウェアの開発の一部を他のソフトウェア開発業者に委託する場合などが類型3に当たるとされています(中小受託取引適正化法テキスト14頁)。

情報成果物作成委託の資本金基準と従業員基準

委託する取引の内容が取適法上の情報成果物作成委託に該当し、かつ、委託事業者と中小受託事業者が、資本金基準または従業員基準のいずれかの基準を満たす場合に、取適法が適用されます(取適法2条8項3号・4号、9項3号・4号)。ただし、情報成果物作成委託のうち、プログラム作成委託に関しては、後述の製造委託の場合と同じ基準が適用されます。

設例では、委託事業者の資本金が1億円であり、委託事業者は資本金5,000万円超の法人事業者に該当しますので、中小受託事業者たる印刷業者が、資本金5,000万円以下の法人事業者または個人事業者である場合に、取適法の適用があります。あるいは、委託事業者の常時使用する従業員数が400人であり、委託事業者は常時使用する従業員数が100人を超える法人事業者に該当しますので、中小受託事業者たる印刷業者の常時使用する従業員数が100人以下の場合にも、取適法の適用があります。

製造委託の資本金基準と従業員基準

委託する取引の内容が取適法上の製造委託に該当し、かつ、委託事業者と中小受託事業者が、資本金基準または従業員基準のいずれかの基準を満たす場合に、取適法が適用されます(取適法2条8項1号・2号、9項1号・2号)。

設例では、工業用機械の販売にあたって一緒に交付される附属品としての取扱説明書について、仕様をメーカーが決めて印刷を委託するということであれば、製造委託に該当します。委託事業者の資本金が1億円であり、委託事業者は資本金1,000万円超3億円以下の法人事業者に該当しますので、中小受託事業者たる印刷業者が資本金1,000万円以下の法人事業者または個人事業者である場合に、取適法の適用があります。あるいは、委託事業者の常時使用する従業員数が400人であり、委託事業者は常時使用する従業員数が300人を超える法人事業者に該当しますので、中小受託事業者たる印刷業者の常時使用する従業員数が300人以下の個人事業者または法人事業者である場合にも、取適法の適用があります。

情報成果物作成委託と製造委託とが一体不可分の場合の取適法の適用判断

取扱説明書の文章・デザインの作成と印刷が、それぞれの代金が明確にされていないなど、一体不可分の取引として発注された場合には、情報成果物作成委託または製造委託のいずれかの基準に該当すれば、その取引は一体として取適法の適用を受けるとされています(中小受託取引適正化法テキスト35頁Q44)。

設例の場合に、仮に、中小受託事業者の資本金が2,000万円、常時使用する従業員数が委託事業者と同じ400人であったとすると、製造委託の基準には該当しませんが、情報成果物作成委託の基準(資本金基準)には該当するため、当該取引には一体として取適法が適用されることになります。

これに対し、取扱説明書の文章・デザインの作成と印刷が可分な取引として発注された場合には、それぞれの取引ごとに、それぞれの基準をもって取適法の適用の有無が判断されます(中小受託取引適正化法テキスト35頁Q44)。中小受託事業者の資本金と常時使用する従業員数が上記の場合、製造委託である印刷の委託取引について取適法は適用されませんが、文章・デザインの作成の委託取引については取適法が適用されることになります。

取適法が適用される場合の規制内容

取適法が適用される取引の場合、委託事業者には発注内容等の明示義務、支払期日を定める義務、書類等の作成・保存義務、遅延利息の支払義務が課されるほか、11の禁止行為が定められています。

詳しくは、以下の関連記事を参照ください。

-

公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト(令和7年11月)」 ↩︎

弁護士法人大江橋法律事務所

- コーポレート・M&A

- 危機管理・内部統制

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟