フリーランス法は11月1日施行!実務対応のポイントを解説 2024年5月31日公表の下位法令やパブコメも踏まえて

人事労務 更新

目次

フリーランス法のインパクト

フリーランス法の概要

2023年5月12日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律25号)(以下「フリーランス法」あるいは「法」といいます)が公布されました。次いで、2024年4月12日、フリーランス法を施行するための政省令、指針、ガイドラインの案がパブリックコメントに付され 1、5月31日に正式に制定公布されました 2。同法と下位法令は、一括して2024年11月1日に施行されました(法附則1項、施行期日政令(令和6年政令199号))。

フリーランス法は、個人や一人会社で業務委託を受ける事業者たるフリーランスを「特定受託事業者」と位置付けたうえ、フリーランスに業務委託する委託者に対し下請法と同様の規制を課すほか、限定的に労働者類似の保護を与え、これらの違反に広く行政の指導を可能とするものです。

| 本稿での略称 | 正式名称 |

|---|---|

| 「フリーランス法」または「法」 | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律25号) |

| 施行令 | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令200号) |

| 法ガイドライン | 公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和6年5月31日) |

| 公取規則 | 公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年公正取引委員会規則3号) |

| 厚労規則 | 厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年厚生労働省令94号) |

| 指針 | 特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(令和6年厚生労働省告示212号) |

新法成立の背景と経緯

フリーランスは、個人で業務を遂行して生計を立てる弱い存在でありながら、必ずしも労働者ではないあいまいな存在であり、その保護のあり方が長年政府で議論されてきました。古くは2005年の厚生労働省「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書で議論がありましたが、複数の省庁がこぞって議論を本格化させたのはここ数年であり 3、2021年3月26日、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の4省庁が合同で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を制定し、一定の結実を見ました。

しかし、同ガイドラインは既存の法律の適用関係を明らかにしたものにすぎず、既存の法制度では解決できない問題に対処するためには、新しく法律を作る必要がありました。

【「フリーランス・トラブル110番」等での相談対応経験に基づく見解】

おりしも、筆者の所属する第二東京弁護士会は、厚生労働省の委託事業として、フリーランスに対し弁護士による無料相談を行う「フリーランス・トラブル110番」を運営しています。2020年11月の運営開始以来2年程度で相談件数が1万件を超えており 4、筆者も同事業に相談弁護士として参加し、数百件に上る相談を受けてきましたが、これまで潜在していたフリーランス・トラブルが爆発的に顕在化していることをまざまざと思い知らされます。

こうした筆者の相談対応経験からフリーランス法を見ると、当該事業により可視化されたフリーランスの実情をも踏まえた規制であることがよくわかります。

フリーランス法の項目と企業への影響度

下表は、フリーランス法の項目ごとに、企業への影響度を示したものです。

フリーランス法の項目と企業への影響度

| 項目 | 影響度 | ||

|---|---|---|---|

| 大企業 | 中小企業 | ||

| (下請法と同様の規制) | 契約条件明示義務 | ◯ | ◎ |

| 60日・30日以内の報酬支払 | ◯ | ◎ | |

| 報酬減額、買いたたき等の禁止 | ◯ | ◎ | |

| (労働者類似の保護) | 契約解除・不更新の30日前予告義務 | ◯ | ◎ |

| ハラスメント防止措置義務 | ◯ | ◎ | |

| 妊娠、出産、育児介護への配慮義務 | ◯ | ◯ | |

| 募集情報の的確表示義務 | ◯ | ◎ | |

すでに下請法対策やハラスメント防止対策等をとっている大企業にあっては、そうした対策の範囲をフリーランスに拡張することで対応できるものも多いため、負担が大きいとはいえません。

他方、資本金が1千万円に満たず下請法の適用がなかったなどの理由から、そうした対策をしてこなかった中小企業にとっては、新法対応のための社内制度をゼロから作り上げる必要があり、なお負担が大きいといえます。

以下では、フリーランス法の適用範囲(2)を述べたうえで、下請法と同様の規制(3)および労働者類似の保護(4)の項目ごとにその内容と実務対応のポイントを解説します。

フリーランス法の適用範囲 5

「特定受託事業者」の定義

フリーランス法は、その適用対象となるフリーランスを「特定受託事業者」という語で表現しており(法2条1項)、その定義は以下のとおりです。

- 「業務委託」の相手方である「事業者」の個人であって、「従業員」を使用しないもの(法2条1項1号)

- 「業務委託」の相手方である「事業者」の法人であって、1名の代表者以外に役員がおらず、かつ、「従業員」を使用しないもの(同項2号)

この定義からすると、世間でフリーランスと呼ばれる方のすべてが含まれるわけではないものの、極めて広範な零細事業者が「特定受託事業者」に該当し得るばかりでなく、取引の相手方が「特定受託事業者」に該当するか否かを確定すること自体が困難といえます。

(1)あらゆる業種業態が適用対象になる

「業務委託」は広く役務提供の委託を含み(法2条3項2号)、規制対象となる業種の制限がありません。したがって、あらゆる業種業態の委託者があまねく適用対象となります。

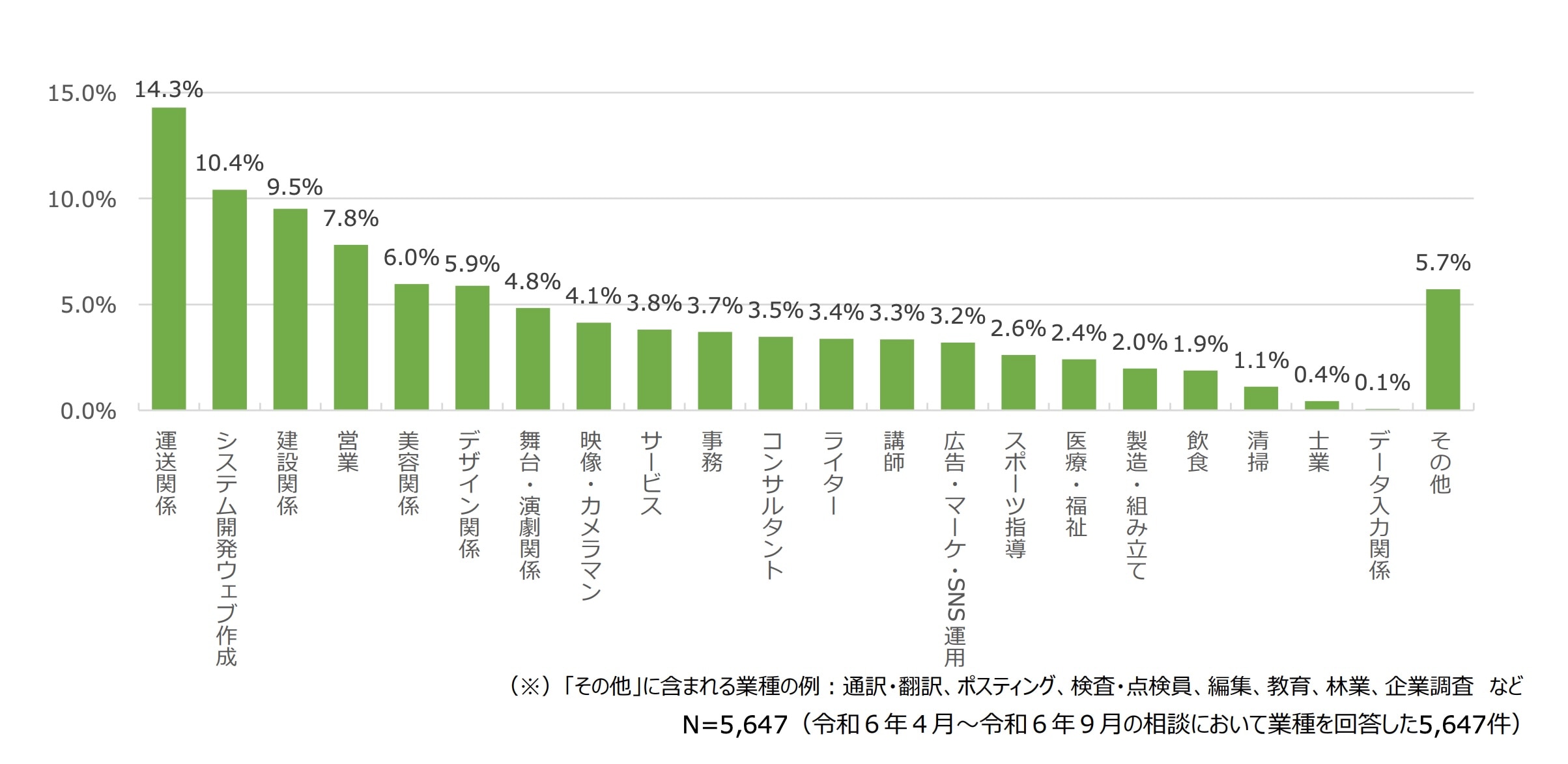

フリーランス・トラブル110番の相談実績を見ると、配送業、システム開発・ウェブ作成関係、建設業、デザイン・ライター・映像・カメラマンなどのクリエイター関係、舞台・演劇などの芸能関係、コンサルタント、講師業、スポーツ指導業といった業種が相談件数の上位を占めており、特にこれらの業態の委託者は、その規模にかかわりなくフリーランス法対応が急務といえます。

フリーランス・トラブル110番の相談者属性(業種)

実務上懸念が多いのは、弁護士、税理士、社労士、司法書士、行政書士その他の士業に対する依頼にもフリーランス法の適用があるか、という問題です。これら士業であっても、フリーランス法上の「特定受託事業者」に該当し得、同法の適用があり得ることは、フリーランス法の下位法令に対するパブリックコメントへの回答 6 でも明確にされています。

(2)従業員を使用しているか

上述の定義①からすると、「従業員」を使用していれば「特定受託事業者」ではないことになりますが、「従業員」の定義はそれほど明確ではありません。

「従業員」とは、雇用保険の対象者の範囲を参考に、週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を指します(法ガイドライン第1部1(1))。派遣労働者も「従業員」に該当し得ます(法ガイドライン第1部1(1))。他方で、「従業員」は同居の親族を含みません(法ガイドライン第1部1(1))。

なお、2つ以上の業務を営むフリーランスが、ある1つの業務につき従業員を使用しているが他の業務では従業員を使用していないというケースでは、当該他の業務との関係では従業員を使用しないと扱われるかという問題もありますが、衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 7 によれば、この場合でも従業員を使用しているものと扱われるとのことです。

(3)法人か否か、役員がいるか

法人であっても「特定受託事業者」に該当する可能性があります。逆にいえば、取引の相手方が株式会社、合同会社、一般社団法人などの法人であるというだけで、フリーランス法の適用対象とならないと即断してはなりません。

上述の定義②からすると、法人であっても代表者1名のほかに「役員」がいれば「特定受託事業者」ではないことになりますが、これを確定することは困難です。

正式な役員の有無は商業登記を見れば客観的に明らかになりますが、フリーランスとの取引1件1件で商業登記を確認することは非現実的な場合が多いでしょう。また、役員には取締役等「に準ずる者」を含むとされているため(法2条1項2号)、正式には取締役に選任されていないのに事実上会社の業務を執行している者(たとえば、いわゆる事実上の取締役等)が含まれる可能性もあります。

(4)副業・兼業であるか

本業では雇用契約で働いていても、副業・兼業として業務委託で働いているフリーランスは、なお「特定受託事業者」に該当します 8。つまり、取引ごとに「特定受託事業者」に該当するかが変わり得ることになります。

(5)労働基準法上の労働者に当たるか

なお、フリーランスが実態として労働基準法上の労働者に当たる場合には、フリーランス法の適用がないことは、参議院内閣委員会の2023年4月27日の質疑における政府参考人の答弁が明らかにしています 9。

他方、「特定受託事業者」であるフリーランスであっても、労働組合法上の労働者性が否定されるものではないというのが、参議院内閣委員会の2023年4月25日の質疑における政府参考人の答弁 10 です。

労働基準法上の労働者性に関しては、下記の関連記事をご参照ください。

(6)役員・(委任型)執行役員の取扱い

会社の役員や、委任型の執行役員は、会社と委任関係にあるとされるため(会社法330条等)、「特定受託事業者」に当たるか疑義があったところですが、フリーランス法の下位法令に対するパブリックコメントへの回答 11 は、役員や委任型執行役員は、会社との契約関係は会社内部の関係に過ぎず、「業務委託」の相手方たる「他の事業者」とはいえないとして、フリーランス法の適用がない旨明確にしています。

広く零細事業者との取引に対応するのが実務的

このように、「特定受託事業者」に該当するかを確定することは困難ですし、いったん確定しても、その後従業員を雇用したり辞めたりするなどして容易に状態が変化してしまいます。そのため、委託者の実務対応としては、個別の取引で相手方が「特定受託事業者」に該当するかどうか逐一確認する手間をとるよりは、広く個人を含む零細事業者と取引をする場合一般にフリーランス法に対応できるようにしておくことが現実的かと思います。

取引の相手方が厳密には「特定受託事業者」の定義に該当せず、現実にはフリーランス法の適用がなかったとしても、同法に対応できるようにしておくことはまったく無駄にはなりません。フリーランス法は、フリーランス・トラブル110番の相談実績をも踏まえ、トラブルの防止のために必要なことを制定したと評価できるので、後述するフリーランス法の項目に対応していれば、当該取引の相手方とのトラブルを予防する効果を見込むことができるからです。

そこで以下では、フリーランスと「特定受託事業者」をあえて区別せずに、フリーランスの語を用いることにします。

下請法と同様の規制

契約条件明示義務

フリーランスに業務委託をする事業者(「業務委託事業者」)は、フリーランスに業務委託をした場合には直ちに、契約条件を書面や電磁的方法で明示する義務を負います(法3条)。

これは下請法3条とほぼ同じ規制です。ただし、契約条件明示義務に限っては、委託者側がフリーランスである場合であっても課される点に留意が必要です。

(1)明示事項

具体的明示事項は、以下のとおりです(公取規則1条、3条、4条、6条)。

- 受託委託者の名称など受託委託者を識別できる情報

- 業務委託をした日(=合意日)

- フリーランスの給付・役務の内容

- 給付受領・役務提供の日・期間

- 給付受領・役務提供の場所

- 給付・役務に検査をする場合、その完了期日

- 報酬額(報酬の具体額の記載が困難な場合、報酬の算定方法)

- 報酬支払期日

- 手形交付、債権譲渡担保方式・ファクタリング方式・併存的債務引受方式、電子記録債権、デジタル払で報酬を支払う場合に必要な事項

- 未定事項がある場合、内容を定められない理由および内容を定める予定期日

- 未定事項を後に明示する場合、当初明示事項との関連性を確認できる記載事項

- 基本契約等がある場合、それによる旨

- 再委託の30日ルール(後述)を適用する場合、再委託である旨、元委託者の名称、元委託支払期日

もっとも、上記に委託者の住所が含まれていないことは、実務的には不十分といわざるを得ません。

フリーランスが委託者とトラブルになると、LINE等を一方的にブロックされるなどして連絡が取れなくなる実態がまま見受けられます。委託者の住所すらわからなければ、いざ民事訴訟やフリーランス・トラブル110番の和解あっせん手続など私法上の措置をとろうにも不可能であるばかりでなく、行政上の措置である助言、指導、勧告、公表、命令等の履行確保措置も実行できないため、そのような事態を避ける必要があります。

他方、フリーランス法の方向性のパブリックコメント(以下「パブコメ」といいます)では、継続的業務委託の場合には以下の事項も明示することとされていましたが、衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における後藤茂之大臣の答弁 12 によれば、フリーランス法では契約の終了事由の記載は求めないこととされたようです。

- 契約期間

- 契約の終了事由

- 契約の中途解除の際の費用

フリーランスが契約を解消したいと考える場合であっても、長期の予告期間が定められていたり、契約解除に対する違約金が定められたりして、契約を解消できないというトラブルが多いのが現状であり、委託者に上記の追加記載事項を義務づけたうえで、一定の制約を課す必要性は高いものと考えています。契約の終了事由や、中途解除の際の費用は、業務委託時に明示すべき事項には含まれていませんが、後述の募集時の的確表示義務の対象には含まれるとともに、後述の禁止行為の規制を受け得るところであり、フリーランス法でどれだけ実効的な対応がなされるのか、注目されます。

(2)明示の中身

フリーランスの業務の内容(給付の内容)は、フリーランスの給付の品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載する必要があります(法ガイドライン第2部第1の1(3)ウ)。

特にデザイン・ライター・映像カメラマンなどのクリエイター関係では、発注時にはフリーランスが作成提供すべき成果物の具体的イメージが固まらないことが多いといえます。しかし、明示された契約条件においては委託内容が明確に記載されておらず、または検査基準が明確でないため、適合しないかどうか明らかでないにもかかわらず、後ほどフリーランスの給付内容が委託内容に適合しないとして受領拒絶・減額等をしても、フリーランスの帰責事由はないため禁止されます(法ガイドライン第2部第2の2(2)ア(ウ)①、同イ(エ)①)。

(3)明示方法

明示方法は、紙の書面の交付による必要はなく、電子メールやSNSでの提供も許容されます(公取規則2条、法ガイドライン第2部第1の1(5)イ)。

また、下請法では、書面の交付に代えて下請事業者にウェブ上のホームページを閲覧してもらい、ダウンロードしてもらう方法も許容されていますが 13、フリーランス法でも、ホームページのURLを電子メールで送信する方法が許容されます(法ガイドライン第2部第1の1(5)イ(ア)③)。ただし、電子的方法で明示した場合であっても、フリーランスが求めれば原則紙の書面を交付する義務がある点に注意してください(法3条2項本文)。

(4)その他の論点

フードデリバリーのようにデジタルプラットフォーム上で委託者とフリーランスがマッチングされる場合の書面交付義務については、委託者とプラットフォーム事業者のいずれを業務委託事業者とみるべきかという点も含め、困難な問題です。

衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 14 は、業務委託事業者が仲介事業者を介して明示することも認められるとしています。

実務上懸念が多いのは、弁護士、税理士、社労士、司法書士、行政書士その他の士業に対する依頼であっても、依頼者側から契約条件を明示しなければならないのか、という点です。士業との取引にあっては、士業側から契約書文案を示されたり、メール等で業務スコープや報酬等の必要な情報の提示を受けたりすることが多いと思われるので、依頼者としては、士業側の提供情報が上記(1)の明示事項を網羅している限り、これに同意する旨メール等で明らかにすれば、契約条件明示の義務は果たしたと考えてよいものと考えます。

60日・30日以内の報酬支払(再委託の場合には特に注意!)

フリーランスに業務委託をした場合には、給付受領日・役務提供日から起算して60日(2か月)以内に報酬を支払う義務があります(法4条1項・2項)。これは下請法2条の2とほぼ同じ規制であり、具体的解釈論は下請法のそれが流用されることが予測されます。たとえば、31日の月が入ることにより報酬支払が61~62日となることもありますが、「2か月」以内に支払いがなされれば、フリーランス法上問題になりません 15。

ただし、下請法にはない規制として、元委託者→受託者(再委託者)→フリーランス(再受託者)というようにフリーランスに再委託する場合には、別の規制が定められています。かかる再委託をした場合で、再委託であることや元委託の一定の情報をフリーランスに明示したときは、元委託支払期日から起算して30日(1か月)16 以内にフリーランスに対し報酬を支払う義務があります(法4条3項・4項)。なお、元委託の情報をあえて明示せず、60日ルールに従うことも許容されると解されます(公取規則1条2項参照)。

立案担当者によれば、かかる再委託30日ルールは、60日ルールを一律に適用してしまうと、「完成後に一括して支払われる長期大型プロジェクト等の一部が受注する小規模な事業者」(下線筆者)が、自らが対価を受領するよりも相当前に、再委託先のフリーランスに先に報酬を支払う必要が生じると、そもそもフリーランスへの再委託を忌避するなど、フリーランスの受注機会が損なわれることを懸念した規制であるとのことです 17。再委託30日ルールが「小規模な」発注者を念頭に置いたものであることからもわかるとおり、下請法の親事業者として同法の適用がある発注者は、下請法2条の2の適用を受け、フリーランス法の再委託30日前ルールの適用を受けることができないと考えられるので、留意が必要です。

さらに、元委託者から前払金を受けたときは、フリーランスに対しても必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮も求められます(同条6項)。

再委託30日ルールにより直接的に保護されるのは、フリーランスではなく、フリーランスに再委託する小規模な事業者の利益です。フリーランス法全体がフリーランスたる「個人が事業者として受託した業務に安定的に従事する」ための法律であることを考えると(法1条)、法律全体の趣旨に合わない規制という印象を受けます。もちろん、立案担当者も、小規模な事業者がフリーランスに対する再委託を忌避する結果、フリーランスの受注機会が損なわれることを防止しようとする点で、なおフリーランスの利益保護につながると考えているのでしょう。しかし、60日ルールを一律に適用することによってフリーランスの受注機会が損なわれるなどという関係がなぜ認められるのか、立法事実が存在するようには思えません。

最も重要な問題は、再委託30日ルールは、フリーランスが再受託した業務を行ったにもかかわらず、役務提供日等後60日を超えてなお長期間報酬をもらえないことを、法的に是認してしまっていることです。フリーランス・トラブル110番における筆者の相談経験からしても、元委託者→中間の受託者(再委託者)→フリーランスと順次再委託されたケースで、中間の受託者(再委託者)が、元委託者から報酬を支払ってもらえないなどの理由でフリーランスへの報酬支払を遅らせたり拒んだりするケースは少なくありません。このような現実を見ている私からすれば、小規模な発注者とはいえ従業員や他の役員が存在し組織としての実態を有する事業者の利益を優先して、それよりも立場の弱いフリーランスの利益を害することに、合理性があるとは思えません。

以上述べたような理由で、私見は、立法論として再委託30日ルールは削除すべきものと考えています。

報酬減額、買いたたき等の禁止

フリーランスに対し継続的業務委託をする場合、以下の行為が禁止されます(法5条)。下請法4条とほぼ同じ規制であり、具体的解釈論は下請法のそれが流用されることが予測されます。

- フリーランスの帰責事由のない給付受領拒絶(役務提供以外)(法5条1項1号)

- フリーランスの帰責事由のない報酬減額(同条1項2号)

- フリーランスの帰責事由のない返品(役務提供以外)(1項3号)

- 通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること(買いたたき。同条1項4号)

- 正当な理由なき物・役務の強制(同条1項5号)

- フリーランスに経済上の利益を提供させ、その利益を不当に害すること(同条2項1号)

- フリーランスの帰責事由なく給付内容を変更し又はやり直させ、その利益を不当に害すること(同条2項2号)

この規制は、1か月以上継続する業務委託に限り適用がありますが(施行令1条)、この期間は業務委託をした日(合意日)から給付受領日・役務提供日等の期間で計算するため(法ガイドライン第2部第2の2(1)ア)、実務上はほとんどの場合に適用があることになるでしょう。たとえば、1日限りの単発の業務の発注であっても、業務日の1か月以上前に発注が行なわれれば、継続的業務委託になります。

以下では、フリーランス・トラブル110番の実際の相談事例として多いトラブル類型に対し、上記の定めがどのように用いられるかを、検討してみたいと思います。

- 発注取消し、契約解除

委託者の一方的な発注取消し(契約解除)は、取引の目的物がある場合には給付受領拒絶の禁止(法5条1項1号)、ない場合には給付内容の不当変更の禁止(同条2項2号)に該当するものとして許されないと考えられます(法ガイドライン案第2部第2の2(2)ア(イ)、キ)。 - 報酬減額

特に配送業や運送業等では、(フリーランスの早期退職に対する)違約金、(誤配や事故等に対する)罰金、車のリース代、ガソリン代等の名目で、委託者が報酬から一方的に相当額を控除するケースが多く見られます。仮に報酬の減額につき予め合意があったとしても、フリーランスの帰責事由なく報酬を減額することは許されない旨を法ガイドラインが明示しているため(法ガイドライン第2部第2の2(2)イ(ア))、私見としては、このようなケースは、一方的報酬減額(同条1項2号)として許されないものと考えられます。また、こうした控除の結果得られる手取りが不当に低額であれば、買いたたき(同条1項4号)としても許されないものと考えます。 - 知的財産権の対価や取扱い

特にデザイン・ライター・映像カメラマンなどのクリエイター関係において、クリエイター側が持つ著作権その他の知的財産権について、委託者がその対価を配分しなかったり、配分割合を一方的に定めたり、利用を制限するなど、取扱いを委託者が一方的に定めるケースがあります。フリーランスに発生した知的財産権を業務委託の目的を超えて無償で譲渡・許諾させたり、知的財産権を有する情報成果物の収益をフリーランスに配分せず、収益の配分割合を一方的に定め、あるいはフリーランスの二次利用を制限するなどの行為は、フリーランスに不当な経済上の利益を提供させる行為(同条2項1号)として、許されない場合があります(法ガイドライン第2部第2の2(2)カ(ウ))。 - インボイス制度の導入に伴う問題

発注後に事後的にフリーランスがインボイス発行事業者でないことを理由に報酬の減額を求めることは、不当な報酬減額(同条1項2号)として問題になり得ること、委託者の依頼に応じてフリーランスがインボイス発行事業者になったにもかかわらず、その後委託者が一方的に報酬額を据え置くことは、買いたたき(同条1項4号)として問題になり得ることが、参議院内閣委員会の2023年4月27日の質疑における後藤茂之大臣の答弁 18 と、フリーランス法の下位法令に対するパブリックコメントへの回答 19 で明らかにされています。

労働者類似の保護

契約解除・不更新の30日前予告義務

委託者は、フリーランスとの「継続的業務委託」を解除したり不更新したりしようとする場合は、原則として少なくとも30日前までに予告をする義務があります(法16条1項)。前述の60日・30日ルールと異なり、31日の月であっても「1か月」前に予告をすれば足りるということではなく、厳格に「30日」前までの予告が必要です 20。

ここでいう「継続的業務委託」とは、6か月以上継続する業務委託をいいます(法13条1項、施行令3条)。

基本契約を締結したうえで個別の発注時に個別契約を締結する形態の場合、継続的業務委託に該当するか否かは、個別契約の受託状況にかかわらず、基本契約の期間をもって判断されます(法ガイドライン第2部第2の2(1)ア)。

ただし、以下の事由があれば、例外的に委託者の即時解除が認められます(法16条1項ただし書、厚労規則4条)。

- 災害その他やむを得ない事由により予告が困難な場合

- 元委託が解除され、フリーランスに再委託した業務の大部分が不要となった場合など、直ちに契約を解除することが必要な場合

- 基本契約はあるものの、30日以下の個別契約を解除する場合

- フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合(ただし、かなり厳格に解釈される)

- 基本契約があるものの、フリーランスの事情により相当期間業務委託をしていない場合

契約解除はフリーランスの生活の糧を突如奪うものであり不利益が大きいことから、即時解除が許容される範囲は可能な限り狭く解釈されるべきであり、実際にも、狭く解釈されます。

たとえば、上記④のフリーランスの「責めに帰すべき事由」とは、フリーランスの故意、過失またはこれと同視すべき事由であり、法16条の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なものであり、したがって30日予告をさせることが当該事由と比較して均衡を失するようなものに限られます(法ガイドライン第3部4⑷エ)。

上記②にいう「直ちに契約を解除することが必要な場合」とは、元委託契約の全部または一部が解除され、不要となった再委託業務が一部であったとしても重要な部分であり、大部分が不要になった場合と同視できる程度に、直ちに再委託を解除することが必要であると認められる場合を指すとされており(法ガイドライン第3部4⑷イ)、元委託契約の全部または一部が解除され、かつ、フリーランスに再委託した業務が一部でも不要になったというシチュエーションのみを対象としています。逆に、こうしたシチュエーションがないのに、直ちに再委託を解除・不更新する必要があれば即時解除を許容する趣旨ではありません。

委託者は、予告日から「契約が満了する日までの間」にフリーランスから請求があった場合は、遅滞なく契約解除・不更新の理由を開示する義務を負います(法16条2項)。

しかし、これでは、契約満了日後は理由開示義務がないように読めますが、契約満了日前後で取り扱いを異にする理由はなく、むしろトラブルの解消のためには満了日後にこそ理由を開示させるべきであり、明らかに不備といわざるを得ません。法16条2項は、解雇予告日から退職日までの間の解雇理由証明書の交付を定めた労働基準法22条2項に類似した文言となっていますが、同法では解雇日後であっても同条1項で解雇理由証明書を請求できるのであり、フリーランス法で同様の帰結を導く文言を盛り込まなかったことが悔やまれます。

法16条に反して即時解除または1か月未満の予告期間をおいて解除した場合、解除が無効となったり、業務委託契約が最低1か月は継続したりするなど、同条に私法的効力が認められるか、実務的に問題になります。私見では、せめて1か月程度の報酬を保障し、もってフリーランスの生活の糧を奪われる不利益を緩和する同条の趣旨からすれば、私法的効力をも認めるべきだと考えますが、同条に違反しても行政上の措置が認められるにすぎず、私法的効力までは認められないという見解もあり得るところです。

ハラスメント防止措置義務

委託者は、フリーランスに対するセクハラ・パワハラ・マタハラについて、フリーランスの相談に応じ適切に対応する体制整備等の必要な措置を講じる義務があります(法14条)。委託者がフリーランスでない限り、いかに零細企業であってもこの義務を課されることになります。

具体的にどのような措置をどのように講じるべきかは、指針で詳細に定められています。労働者へのハラスメントに対する措置義務は、すでに雇用機会均等法(セクハラ・マタハラ)、労働施策総合推進法(パワハラ)、育児介護休業法(マタハラ)とそれらに基づく指針で明らかにされており、実質的には、労働者へのハラスメントに対し現状講じている措置の対象を、フリーランスへも拡張することで対応できるものと考えます。

妊娠、出産、育児介護への配慮義務

フリーランスから申出があれば、その妊娠、出産、育児介護と両立して業務に従事できるよう、「育児介護等の状況に応じた必要な配慮」が求められます(法13条)。一定の期間以上の継続的業務委託の場合には義務ですが、そうでない場合(単発や短期の業務委託等)にも努力義務とされています。

ここでいう「継続的業務委託」とは、6か月以上継続するものをいいます(法13条1項、施行令3条)。基本契約と個別契約とを締結する形態の場合の継続的業務委託該当性の判断は、上記4-1と同様です。

最大の問題は、「必要な配慮」とは何かという点です。以下の対応を順々に行うべきことが、指針第3で明らかにされています。

- 配慮の申出の内容等の把握

- 配慮の内容や取り得る選択肢の検討

- 配慮の内容の伝達と実施、または、配慮の不実施の伝達と理由の説明

配慮義務は、業務委託時には介護等の事情の存在が示されず、またそうした事情がなかったにもかかわらず、事後的にそうした事情が示され、また生じた場合であっても配慮義務があるとするのが、参議院内閣委員会の2023年4月25日の質疑における政府参考人の答弁 21 です。

フリーランスが配慮を申し出た場合に、それのみを理由として契約の打ち切り、報酬の減額その他の不利益を課すことを禁止する明文の規定はありませんが、指針は、このような行為は「望ましくない取扱い」としています(指針第3の3)。しかし、「望ましくない」という以上に、このような行為は「配慮申出等への嫌がらせ型」のマタハラとして許されないので(指針第4の3(1)ロ、同(3))、留意する必要があります。

募集情報の的確表示義務

委託者が広告等でフリーランスの募集情報を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、かつ、正確かつ最新の内容に保つ義務があります(法12条)。職業安定法5条の4とほぼ同様の規制です。

的確表示が義務づけられる事項は、以下のとおりです(法12条1項、施行令2条)。

- 業務の内容

- 業務に従事する場所、期間または時間に関する事項

- 報酬に関する事項

- 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む)に関する事項

- フリーランスの募集を行う者に関する事項

当事者の合意に基づき、募集情報から実際に契約する際の取引条件を変更する場合などは、的確表示義務に反しないとされています(指針第2の2(2))。

他方で、参議院内閣委員会の2023年4月27日の質疑における後藤茂之大臣の答弁 22 は、こうした募集情報と契約書の齟齬が、的確表示義務のみならず、契約条件明示義務(法3条)や報酬の支払期日(法4条)等の下請法類似の規制にも抵触する場合には、厚労省と公正取引委員会が連携して対応するとしています。

筆者が経験したフリーランス・トラブル110番の相談においても、募集情報ではフリーランスに有利な条件が記載されていたにもかかわらず、実際の業務委託契約書にはそれと異なる契約条件が記載されており、フリーランス側がそれをよく読まずに署名してしまったことに起因するトラブルは多く、上記の規制により、一定程度これを予防する効果は見込まれます。

とはいえ、上記の規制によっても、求人内容と実際の契約書の内容が異なる事態が全くなくなるわけではなく、トラブルの温床はなくなりません。フリーランスの募集を行う際には、発注時にフリーランスに対し提示すべき契約書、発注書等の内容をあらかじめ固めておき、その内容のまま募集するなど、可能な限り募集情報と契約条件に齟齬を生じさせないようにすることが望ましい対応といえます。

新法違反への制裁

フリーランス法に違反した場合、フリーランスは行政機関に申告を行うことができ、行政機関は、助言指導等の措置、勧告を経て、勧告に従う旨の命令(法9条)を下し、この命令に違反したとき等に初めて50万円以下の罰金に処する刑事罰を科すことができるとされ、全体として制裁が極めて謙抑的なものといえます。

まとめると下表のとおりです。

| 項目 | 申出・ 助言指導 |

勧告 | 立入検査 | 命令 | 命令違反への 刑事罰 |

|---|---|---|---|---|---|

| 契約条件明示義務 | 公取委・中小企業庁 (法6条、22条) |

公取委 (法8条) |

公取委・中小企業庁 (法11条) |

公取委(法9条1項) ※公表も可(同条2項) |

50万円以下の罰金(法24条1号) |

| 60日・30日以内の報酬支払 | |||||

| 報酬減額、買いたたき等の禁止 | |||||

| 契約解除・不更新の30日前予告義務 | 厚生労働大臣(都道府県労働局長)(法17条、22条) | 厚生労働大臣(都道府県労働局長)(法18条1項) | 厚生労働大臣(都道府県労働局長)(法20条1項) | 厚生労働大臣(都道府県労働局長)(法19条1項) ※公表も可(同条2項) |

|

| 募集情報の的確表示義務 | |||||

| ハラスメント防止措置義務 | 厚生労働大臣(都道府県労働局長)(法18条1項) ※公表も可(法19条3項) |

×(報告徴求は可能、法20条2項) | × | × | |

| 妊娠、出産、育児介護への配慮義務 | × | × |

しかし、何百万人に上るフリーランスのすべてのトラブルに対し、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が実効的に対応するには、現在のマンパワーでは著しく不十分です。2024年5月19日時点で、中小企業庁の定員は195名(経済産業省定員規則(平成13年経産省令4号)1条)、公正取引委員会の定員は927名(行政機関職員定員令(昭和44年政令121号)1条2項)にすぎません。

フリーランスの実効的な救済を図るには、特に公取委・中小企業庁における極めて大規模な人員増が必要と考えられますが、そう簡単ではないかもしれません。

そうすると、民事訴訟やフリーランス・トラブル110番等を介した私法上の解決も同様に重要です。フリーランス法に違反した場合に契約が無効となったり損害賠償義務を生じたりするなど何らかの私法上の効力があるかは明確ではありませんが、実務的には重要な問題です。

フリーランス法に関する今後の見通し

今後のスケジュール

フリーランス法とその下位法令は、2024年11月1日に施行されます(法附則1項、施行期日政令)。施行後3年を目途として、同法の施行状況を勘案して、法律の規定について検討を加え、必要な措置が講じられることとなっています(法附則2項)。

規制追加が予想されるポイント

フリーランス法は、フリーランスが安心して業務を遂行するために必要な一定の事項を手当てするものですが、同法によっても手当てされていない数多くの問題が残されており、これらは今後規制が追加されることも考えられます。

以下ではその例をいくつか見てみましょう。

(1)フリーランス側からの契約解消

第1に、フリーランス側の契約解消への過度な制限の問題があります。

フリーランス・トラブル110番の相談で多い類型の1つは、フリーランスが過酷な業務を強いられ、体調不良となるなどやむを得ない理由により、契約を解消したいと考える場合であっても、契約書上長期の予告期間が定められていたり、契約解除に対する違約金が定められたりして、契約を解消できないというトラブルです。

フリーランスの職業選択の自由(憲法22条)を不当に長期に拘束しないようにするためには、フリーランスによる契約解消に対する過度な制約を防止する必要がありますが、公序良俗違反の契約の無効(民法90条)、優越的地位の濫用(独禁法2条9項5号)、フリーランス法における禁止行為(法5条)などの現行法上可能な枠組みだけでは、実効的に解決することは困難です。

(2)仲介事業者に対する規制

第2に、フリーランスと委託者をつなぐ仲介事業者に対する規制です。

衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 23 は、フードデリバリーのプラットフォーム事業者を例に、以下のとおり説明したうえで、今後は、フリーランス法附則2項の3年後の見直し規定に基づき、そのままの規制でよいのか検討していくとしています。

- プラットフォーム事業者が自ら事業委託者となる場合(再委託型)には、プラットフォーム事業者自身がフリーランス法の適用対象となる。

- あっせん仲介型のプラットフォーム事業者は、契約形態上はフリーランス法の適用対象にならないとも思えるものの、取引実態から総合的に見て実質的にプラットフォーム事業者自身が事業委託者であると評価できる場合には、なおフリーランス法の規制対象となる。

- 取引実態からしてもなおプラットフォーム事業者がフリーランス法の規制対象にならない場合は、事業委託者とフリーランスの間にフリーランス法が適用されるとしつつも、プラットフォーム事業者は同法に基づく調査等の対象となり得る。

上記の②における実質的な事業委託者の判断は、委託内容への関与の状況のほか、必要に応じて金銭債権の内容や性格、債務不履行時の責任主体等を、契約および取引実態から総合的に勘案するとされています(法ガイドライン第1部3)。

(3)フリーランスの安全衛生の確保

第3に、フリーランスに対する安全衛生的規制、特に長時間労働に対する歯止めの問題です。

衆議院内閣委員会の2023年4月5日の質疑における政府参考人の答弁 24 は、フリーランスの安全衛生の確保の規制は、取引当事者のみならず就業場所の物理的な危険有害要因も関係すること、重層的下請関係においては多様な関係者を統括し得る上位の注文者の対応が必要であることなど、個々の取引当事者の対応だけでは効果的に対処できないことから、フリーランス法には盛り込まなかったと説明しました。

もっとも、フリーランスが安全に健康を確保しつつ働ける環境の整備は重要な課題であり、厚生労働省設置の「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」は、すでに2023年10月27日に報告書を公表しており、労働安全衛生法の具体的な改正の方向性を詳細に打ち出しています。

(4)フリーランスに対するセーフティネット・社会保障

第4に、フリーランスに対するセーフティネット・社会保障の問題です。

現状は、わずかの例外を除いて、フリーランスが労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入するには多くのハードルがあります。このため、業務上病気になっても労災給付が受けられず、失業したときに失業給付が受けられず、出産・育児の際の特別な給付金もないなど、労働契約で働く働き手に比しセーフティネットが薄いのが実情です。

これまでにも、一定の職種のフリーランスに労災保険の特別加入が認められるなどしていますが、まだ問題の抜本的解決には程遠いといえます。2022年12月16日の「全世代型社会保障構築会議報告書」でも、労働者性のないフリーランス・ギグワーカーに対しても被用者保険の適用を図ることにつき引き続き検討を深めるべきとしており、今後さらなる議論の深化が見込まれます。

-

公正取引委員会「『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)』等に関する意見募集について」(令和6年4月12日)(2024年11月1日最終閲覧) ↩︎

-

公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に伴い整備する関係政令等について」(令和6年5月31日) ↩︎

-

たとえば、2017年3月の経済産業省「『雇用関係によらない働き方』に関する研究会報告書」(平成29年3月)、公正取引委員会競争政策研究センター「人材と競争政策に関する検討会報告書」(平成30年2月15日)、厚生労働省「『雇用類似の働き方に関する検討会』報告書」(平成30年3月30日)、内閣官房「全世代型社会保障検討会議第2次中間報告」(令和2年6月25日)等。 ↩︎

-

朝日新聞「フリーランスのトラブル相談が急増 「110番」開始2年で1万件超」(2023年2月13日)(2024年11月1日最終閲覧) ↩︎

-

なお、2023年4月21日の参議院本会議における後藤茂之大臣の答弁によれば、国・地域をまたがるフリーランスへの業務委託については、その業務委託の全部または一部が日本国内で行われていると判断されればフリーランス法が適用されるとし、たとえば、日本に居住するフリーランスが海外所在の発注事業者から業務委託を受ける場合や、海外に居住するフリーランスが日本に居住する発注事業者から業務委託を受ける場合について、委託契約が日本国内で行われたと判断される場合や、業務委託に基づきフリーランスが商品の製造やサービスの提供等の事業活動を日本国内で行っていると判断される場合が含まれるとしています(第211回国会参議院本会議第17号2023年4月21日会議録15番)。 ↩︎

-

「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見の概要及びそれに対する考え方」1-2-23等 ↩︎

-

「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見の概要及びそれに対する考え方」1-2-5 ↩︎

-

第211回国会参議院内閣委員会第11号2023年4月25日会議録24番・105番、第211回国会参議院内閣委員会第12号2023年4月27日会議録8番 ↩︎

-

「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見の概要及びそれに対する考え方」1-2-29 ↩︎

-

公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」(平成21年6月19日改正)2条1項1号ロ、公正取引委員会「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」(令和元年5月14日改正)第1 ↩︎

-

「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見の概要及びそれに対する考え方」2-2-13 ↩︎

-

「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見の概要及びそれに対する考え方」2-2-13 ↩︎

-

渡辺正道ほか「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の概要」ジュリスト1589号46、48頁、岡田博己ほか「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」公正取引873号31、33頁、松井佑介ほか「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の概要」NBL1246号35、38頁 ↩︎

-

第211回国会参議院内閣委員会第12号2023年4月27日会議録129番、133番 ↩︎

-

「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見の概要及びそれに対する考え方」2-3-40 ↩︎

-

「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見の概要及びそれに対する考え方」2-2-13 ↩︎

宇賀神国際法律事務所