コンプライアンスとは?定義や違反事例をわかりやすく解説

危機管理・内部統制 更新

目次

企業に求められるコンプライアンスとは、「法令遵守」という本来的な意味にとどまらず、倫理や道徳、公序良俗などの社会的な規範に従い、公正・公平に業務を行うことをも意味します。

本稿では、企業に求められるコンプライアンス体制や、コンプライアンスの違反事例・リスク、コンプライアンス違反の予防策について紹介します。

コンプライアンスとは

コンプライアンスの意味

コンプライアンス(Compliance)は、法令などに「従う」「準拠する」などの意味を持つ「Comply」に由来する言葉であり、一般的に「法令遵守」と訳されます。ただし、企業におけるコンプライアンスとは、単なる法令遵守にとどまらず、企業倫理や社会規範などに従い、公正・公平に業務を行うという意味も含まれます。

コンプライアンスが必要な理由

法令遵守という言葉から、かつては「法律やルールを守ること」のみがコンプライアンスと捉えられていました。しかし、「法令には違反していなくとも、社会規範として許されない」という観点で企業がバッシングを受け、大きなダメージを負う事例が散見されるようになりました。コンプライアンス違反に手を染めたことが発覚して倒産に至る事例が増加しているとの調査報告 1 もあります。

しかも昨今は、インターネットやSNSの普及・浸透に伴い、世間の企業に対する監視が強まるとともに、ひとたび問題が起きたときにそれが瞬時に拡散されやすい状況にあります。

一定規模以上の企業は、株主、投資家、顧客、消費者、取引先、従業員、地域住民など多くの利害関係者(ステークホルダー)に囲まれて事業活動を行っています。ステークホルダーと良好な関係を築くには、就業規則等の規程やマニュアルといった社内規則・ルールや企業間の契約のみならず、社会通念・倫理・道徳といった社会規範に沿った行動をとることが求められます。

このように、現代の企業において、コンプライアンスの社会的要請はますます高まっているといえるでしょう。

CSR、コーポレートガバナンス、内部統制との違い

コンプライアンスと関連する用語として、「CSR」「コーポレートガバナンス」「内部統制」などがあります。

(1)CSR

CSR(Corporate Social Responsibility)とは、「企業の社会的責任」とも呼ばれ、企業活動において、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、ステークホルダーに対して責任ある行動をとるとともに、説明責任を果たしていくことを求める考え方です。CSRはコンプライアンスを包含する概念といえます。

(2)コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス(Corporate Governance)とは、健全な企業の運営を目的とした管理体制を指す言葉で、「企業統治」とも呼ばれます。コンプライアンスを実現するための管理体制や仕組みを整備・運用することがコーポレートガバナンスといえます。

(3)内部統制

内部統制とは、企業が事業活動を健全かつ効率的に行うための仕組みを整備・運用することを指します。

金融庁が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」2 では、以下のように定義されています。

内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。

コンプライアンス体制を有効に機能させるための仕組みの1つであるという点はコーポレートガバナンスと同様です。ただし、一般的にコーポレートガバナンスは株主などのステークホルダーを強く意識したものである一方、内部統制は企業が掲げる経営目標を達成するための社内体制であるという点が異なります。

内部統制の詳しい内容については、以下の関連記事をご参照ください。

企業におけるコンプライアンスの規範

企業がコンプライアンスに取り組む際に遵守すべき主な規範としては、①法令、②社内規則・ルール、③社会規範が挙げられます。

法令

企業は、民法や刑法、会社法、金融商品取引法、労働基準法、独占禁止法、取適法(旧下請法)、不正競争防止法、消費者契約法、景品表示法、知的財産関連法など、数多くの法律や下位法令(政令、省令、規則など)の下で事業活動を行っています。グローバルで事業を展開するにあたっては、条約や各国・地域の法令への対応も必要です。

こうした法令は、当然守らなければいけないものです。

社内規程

常時10人以上の従業員を雇っている企業は、就業規則を作成しなければなりません(労働基準法89条)。

このほか、一般的に、会社が独自に定める規程やルールは数多くあります。たとえば、企業理念、ハラスメント防止規程、ソーシャルメディア利用規程、業務マニュアルなども社内規程に含まれます。

社会規範

企業はこれらのほかに、倫理・道徳や公序良俗などの社会規範に従うことも求められています。いずれも法令などにより明確に定められておらず、また、社会情勢や時代の移り変わりによっても変化し得るものです。たとえば、近年では、SDGsやESG、人権に配慮した経営などへの関心が高まっています。

コンプライアンス違反のリスクとペナルティ

法令等の規範に違反した場合、企業および個人は、民事や刑事上の責任を問われる可能性があるほか、社会的信用の低下などのリスクを負うこととなります。

企業が問われ得る責任

コンプライアンス違反を犯した企業は、民事・刑事・行政上の責任を問われる可能性があるほか、社会的信用の低下や業績悪化にもつながりかねません。

(1)民事責任

債務不履行に対する損害賠償などの金銭的な賠償のほか、名誉毀損に対する謝罪広告の掲載などの信用回復措置が必要となることがあります。

(2)刑事責任

他社の営業秘密を不正に入手した場合の不正競争防止法違反や、従業員に対する賃金未払い、過労死事件が発生した場合などの悪質な労働基準法違反では、刑事責任を問われることがあります。

(3)行政責任

監督官庁などの行政規制に違反した場合、是正勧告や業務停止処分などを受けることがあります。

(4)社会的責任

企業に対する評価・信頼(レピュテーション)が低下し、企業価値が下がる可能性があります。

特に、組織ぐるみの不祥事や悪質性の高い違反の場合、SNS等で違反の内容が拡散されるなどして社会的信用が大幅に低下し、業績や株価にまで影響が及ぶケースも見られます。

個人が問われ得る責任

コンプライアンス違反を犯した個人に対しても、民事・刑事上の責任が問われる可能性があります。さらに、就業規則などの社内規程に則って懲戒処分が下されたり、社会的信用を失ったりするリスクもあります。

(1)民事責任

個人でも法人と同様に民事責任が問われます。業務上横領などの場合は企業に対して損害賠償責任を負うこともあります。

(2)刑事責任

個人が私生活において窃盗や傷害、盗撮などを行った場合は刑事責任を問われます。また、業務上行き過ぎたパワーハラスメントやセクシャルハラスメントを行った場合は、傷害罪や強制わいせつ罪に問われる可能性があります。このほか、贈賄を行った場合は贈賄罪に問われる可能性があります。

(3)労務責任

個人は勤務先との間で雇用契約を締結しており、企業の設定する就業規則やその他社内規程などに服することが求められます。個人がこれに違反した場合、当該社内規程に規定された懲戒処分が下されたり、人事評価が下がる可能性があります。

(4)社会的責任

悪質なコンプライアンス違反を犯した場合、個人であっても氏名などを公表され、それがSNS等で拡散されるなどして社会的信用や地位を失うおそれがあります。

コンプライアンスの違反事例

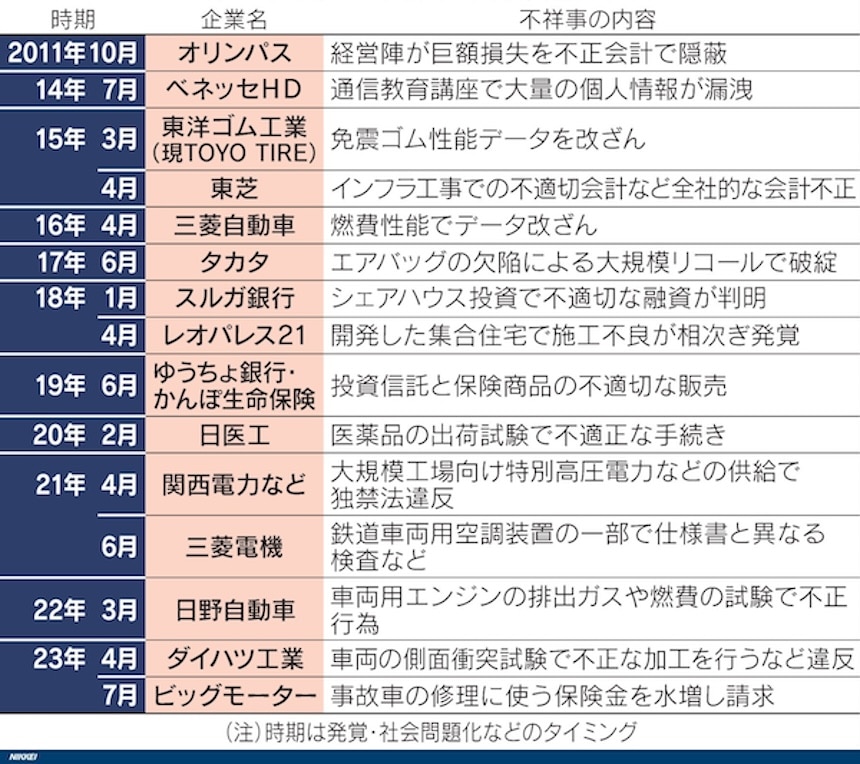

コンプライアンス違反にはさまざまなものがあり、毎年のように衆目を集めています。

近年の企業不祥事の一例

以下では、業種や企業規模を問わず起こり得るコンプライアンス違反として、①労務問題、②不正会計、③情報漏えい、④法令違反を取り上げ、さらに、⑤従業員の不注意や身勝手などにより起こりがちな不正行為の例も紹介します。

労務問題

労務問題は古くからあるコンプライアンス違反の事例であり、特に近年は政府が働き方改革を進めるなど、重要性は増しています。代表的な労務問題としては、次のようなものがあります。

- 労働基準法違反となる長時間労働

- サービス残業、賃金未払い

- ハラスメント

- 非正規社員に対する差別的な取扱いや不合理な待遇差

不正会計

不正会計とは、たとえば次のようなものがあります。

- 利益の水増しなどの粉飾決算

- 架空請求

- 業務上横領

- 脱税

帝国データバンクが公表した調査結果によると、2024年度のコンプライアンス違反倒産388件のうち、違反類型は「粉飾」が95件(構成比24.5%)で最多でした 3。粉飾決算を伴う倒産企業の中には、負債額が50億円を超える大型倒産も見られ、金融機関をはじめとする多くの取引先を巻き込むケースも少なくありません。不正会計は、企業の存続にも関わり得る重大なコンプライアンス違反です。

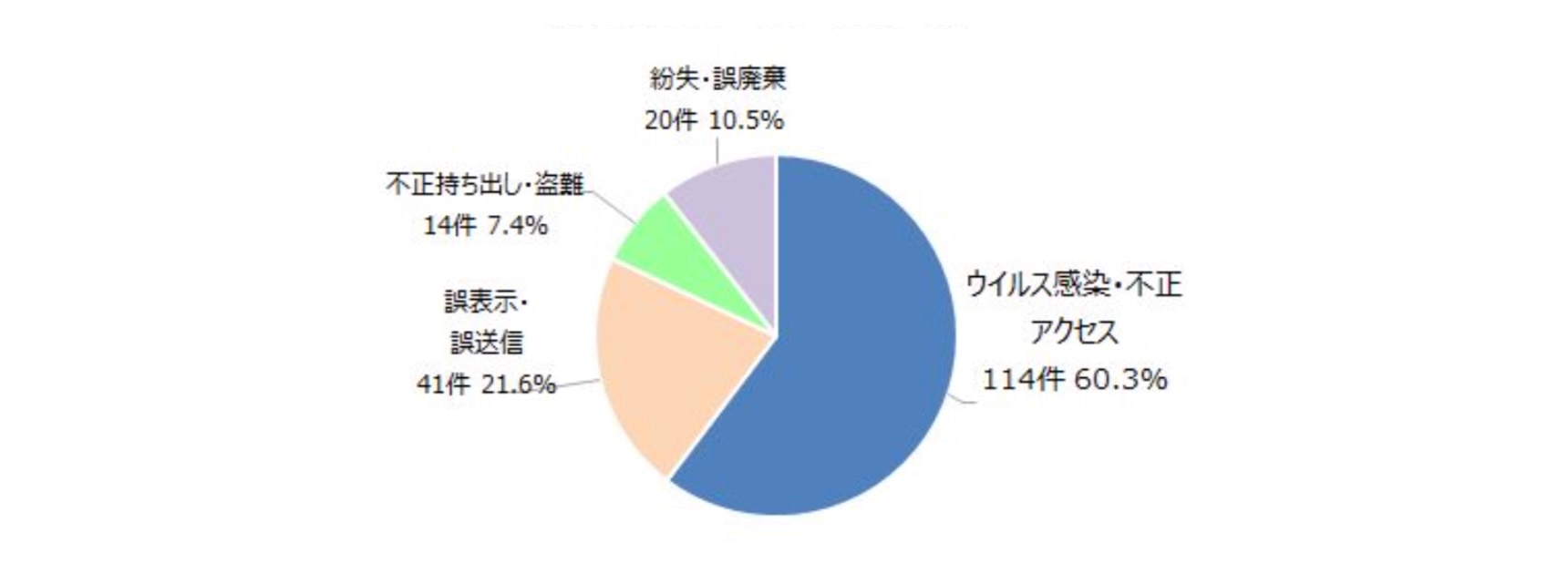

情報漏えい

情報のデジタル化に伴い、企業はさまざま情報を取得・保有し、それをビジネスに活用しています。顧客や従業員の個人情報のほか、取引先情報、新商品の開発状況や自社の技術情報といった機密情報などの管理に大きな注意を払う必要があります。

漏えいは、従業員等の不注意により起こる場合もありますが、内部者や派遣社員、委託先などの関係者が意図的に情報を持ち出し、外部に流出させる場合もあります。また、昨今は、サイバー攻撃による大規模な情報漏えい事件も多発しています。

東京商工リサーチが公表した調査結果によると、上場企業における情報漏えい・紛失の事故件数は近年増加傾向にあり、2024年に発生した同事故の原因は以下のようになっています 4。

上場企業の個人情報漏えい・紛失事故(原因別)

(2025年1月21日)(最終閲覧2026年1月7日)

特に、企業が有する個人情報を紛失・漏えいさせてしまうと、多数のステークホルダーに不利益を与え、企業の社会的信用が大幅に低下する事態になりかねません。

個人情報の取扱いについては、個人情報保護法に事業者が守るべきルールが定められています。個人情報保護法は3年ごとに見直しが行われるなど改正が多い法律ですので、最新動向をキャッチアップすることも重要です。同法については下記の関連記事もご参照ください。

業法違反

企業が事業を行うにあたっては、当然、各種法令を遵守しなければなりません。

帝国データバンクが公表した調査結果によると、2024年度のコンプライアンス違反倒産388件のうち、違反類型として「粉飾」の次に多かったのが「業法違反」(72件、構成比18.6%)のでした 5。このように、業法違反は倒産に至る可能性のある重大なコンプライアンス違反といえます。

従業員の不正行為

4-1〜4-4のようなどちらかというと組織的な違反のほかにも、従業員の不注意や知識不足による不正行為がコンプライアンス上問題となることもあります。たとえば、次のような行為は身近に起こり得るコンプライアンス違反であり、注意が必要です。

- 交通費や出張費の水増し

- SNSでの不適切な投稿

- インサイダー情報を家族や友人に話す

- データの持ち出し

- 設備や備品などの私的利用

- ソフトウェアや新聞記事等の不正コピー・利用など(著作権侵害)

コンプライアンス違反の予防策

コンプライアンス違反を防ぐには、社内体制の整備や従業員への教育・研修、最新情報のキャッチアップが必要です。

コンプライアンス体制の整備

(1)社内規程や行動規範の整備・見直し

コンプライアンスを遵守する体制を整えるためには、まずは各種規程や業務マニュアル・ルールなどを整備し、また、必要に応じて内容を見直す必要があります。組織で大切にすべき価値観や望ましい行動を示した「行動規範」を策定することも有用です。

(2)内部通報窓口やハラスメント相談窓口の設置

内部通報窓口やハラスメント相談窓口を設置しておくことは、社内でコンプライアンス違反が疑われる事象が発生した際に、早期に発見・対応するうえで役立ちます。また、定期的に従業員へヒアリングをしたり、アンケートをとったりすることも1つの手です。

従業員への教育・研修

しかるべき社内規程や相談窓口があったとしても、それが従業員に周知・徹底されていなければ意味がありません。従業員に対して定期的に教育や研修を実施することは、コンプライアンス違反を予防するうえで重要です。

法改正などの情報のアップデート

コンプライアンスの基準は、時代に応じて変化していくものです。どういったものがコンプライアンス違反になり得るのかを判断するため、企業には、常に最新の法令や社会規範を把握・アップデートすることが求められます。

-

帝国データバンク「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2024年)」(2025年1月24日)(最終閲覧2026年1月7日)を参照。 ↩︎

-

2023年4月7日に、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」ならびに「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」の改訂が公表されました。詳細は金融庁の報道発表資料をご参照ください。 ↩︎

-

調査の詳細は、帝国データバンク「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2024年)」(2025年1月24日)(最終閲覧2026年1月7日)をご参照ください。 ↩︎

-

2024年に上場企業とその子会社が公表した個人情報の漏えい・紛失事故は185件あり、漏えいした個人情報は1,586万5,611人分とのことです。調査の詳細は、株式会社東京商工リサーチ「 2024年上場企業の「個人情報漏えい・紛失」事故 過去最多の189件、漏えい情報は1,586万人分」(2025年1月21日)(最終閲覧2026年1月7日)をご参照ください。 ↩︎

-

調査の詳細は、帝国データバンク「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2024年度)」(2025年1月24日)(最終閲覧2026年1月7日)をご参照ください。 ↩︎

弁護士ドットコム株式会社