懲戒処分の種類とは 戒告、譴責、減給、出勤停止、降格(降職)、諭旨解雇、懲戒解雇を解説

人事労務 更新懲戒処分にはどのような種類がありますか。

戒告、譴責、減給、出勤停止、降格(降職)、諭旨解雇、懲戒解雇が一般的だと思われます。しかし、就業規則で上記とは異なる懲戒処分が規定されていることもあります。また、就業規則に規定されていない懲戒処分を科すことはできません。したがって、必ず、就業規則を見て、どのような懲戒処分が規定されているのかを確認してください。

解説

目次

懲戒処分とは

定義

懲戒処分とは、業務命令や服務規律など労働契約上の義務に違反した労働者に対して、使用者が制裁罰として行う不利益措置(懲罰)のことをいいます。

懲戒処分の内容は法律で定められているわけではないため、どのような場合にどのような懲戒処分を科すかは、使用者の合理的な裁量にゆだねられています。

しかし、使用者は従業員に対して、就業規則で懲戒処分として規定されていない懲罰を懲戒処分として科すことはできません。たとえば、出勤停止を懲戒処分として科したければ、出勤停止が懲戒処分として就業規則に定められていることが必要です。したがって、就業規則でどのような懲戒処分が定められているのか、必ず確認をするようにしてください。

そのほかに懲戒処分を科すために必要となる法的な要件については、別稿「懲戒処分を科すためには法的にどのような点に注意するべきか」を参照ください。

懲戒処分の種類

上述のとおり、どのような種類の懲戒処分を定めるかは使用者の裁量ですが、懲戒処分として、戒告、譴責、減給、出勤停止、降格(降職)、諭旨解雇、懲戒解雇を就業規則で定めることが実務上多いのではないかと思います。

もちろん、上記とは異なる懲戒処分が規定されていることもあります。たとえば、譴責と戒告はよく似ているので、戒告が定められていないこともあります。他方、出勤停止の期間により、1か月未満のものを出勤停止、1か月以上のものを懲戒休職・停職と区別することもあります。定期昇給やベースアップ等の給与改定時における昇給を停止する懲戒処分として、昇給停止を定めることもあります。

懲戒処分の具体的な内容と規定・運用上の注意点

上記1で挙げた代表的な懲戒処分の具体的な内容について解説していきます。

代表的な7つの懲戒処分の概要

| 処分の程度 | 懲戒処分の種類 | 概要 |

|---|---|---|

| 軽い | 戒告(かいこく) | 注意を言い渡す(口頭での反省のみを求め、始末書の提出を伴わないのが一般的) |

| ↓ | 譴責(けんせき) | 注意を言い渡す(書面での反省を求める、つまり、始末書の提出を求めるのが一般的) |

| ↓ | 減給 | 本来労務提供の対価として受け取るべき賃金の額から一方的に一定額を差し引く |

| ↓ | 出勤停止 | 一定期間、労働者の就労を禁止する |

| ↓ | 降格(降職) | 役職、職位、職能資格等を引き下げる |

| ↓ | 諭旨解雇(ゆしかいこ) | 一定期間内に退職届の提出を勧告し、勧告に従い退職届が提出された場合は退職扱いとし、提出されない場合は懲戒解雇とする |

| 重い | 懲戒解雇 | 制裁罰として解雇する |

戒告(かいこく)、譴責(けんせき)

- 処分の内容

戒告および譴責は、いずれも、労働者に反省を求め、労働者を将来に向けて戒める処分で、懲戒処分の中では最も軽い処分として位置づけられています。戒告では、口頭での反省が求められるにとどまり、譴責では、書面での反省が求められるのが一般的です。そのため、戒告のほうが軽い処分と位置付けられています。

書面での反省を求める方法としては、始末書の提出を求め、自己の非違行為を確認・謝罪し、将来同様の行為を行わないことを誓約することを記載させることが一般的です。 - 規定・運用上の注意点

ところで、実務上、懲戒処分を下すかどうかを判断するための前提として、労働者に事実経過や顛末を報告させるため「始末書」という題名の書類を提出させることが散見されます。しかし、これでは懲戒処分を下すかどうかの決定をする前に譴責という懲戒処分が下されたかのような誤解を招きます。したがって、労働者に事実経過や顛末を報告させるための書面の題名は「顛末書」や「報告書」とし、始末書と区別する運用を心がけることが望ましいでしょう。

減給(げんきゅう)

- 処分の内容

減給とは、労働者が本来労務提供の対価として受け取るべき賃金の額から一方的に一定額を差し引く処分をいいます。

なお、遅刻、早退や欠勤した場合にそれに応じた額が給与からカットされますが、これは、労働義務を履行しなかったことに応じて、ノーワーク・ノーペイの原則(労働義務の履行があってはじめて賃金請求権が発生するという原則)に基づいて行われるもので、減給とは異なります。また、配置転換や降格に伴い基本給の額が減ることがありますが、これは配置転換や降格に伴い基本給の額が変動するという雇用契約の条件に基づいて行われるもので、これも減給とは異なります。 - 規定・運用上の注意点

減給については、以下のような労働基準法上の規制があるので、注意が必要です(労働基準法91条、昭和23年9月20日基収1789号、昭和25年9月8日基収1338号)。

- 1回の額(すなわち、1件の懲戒事案についての減給額)が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない

- 数件の懲戒事案について減給処分を科す場合、その総額が一賃金支払い期において支払われる賃金の総額の10分の1を超えてはならない

出勤停止(しゅっきんていし)

- 処分の内容

出勤停止とは、労働契約を継続しつつ、非違行為に対する制裁として一定期間、労働者の就労を禁止する処分をいいます。出勤停止期間中は賃金が支給されず、勤続年数にも通算されないのが一般的です。

なお、出勤停止と区別すべきものとして、自宅待機があります。これは、懲戒処分に関する調査のため、自宅待機を命じ、労働者を一定期間出社させない措置のことをいい、業務命令に基づくもので、懲戒処分ではありません。

調査のために自宅待機を命じた場合、原則として、自宅待機期間中は給与の支払いが必要となることに注意が必要です。 - 規定・運用上の注意点

出勤停止の上限について法律上の規制はありませんが、実務的には、1週間から1か月が多いように思われます。出勤停止の期間により、1か月未満のものを出勤停止、1か月以上のものを懲戒休職・停職と区別することもあります。

降格(こうかく)・降職(こうしょく)

- 処分の内容

(懲戒処分としての)降格・降職とは、服務規律に違反した労働者に対する制裁として、役職、職位、職能資格等を引き下げる処分をいいます。 - 規定・運用上の注意点

降格と呼ばれるものとして、「懲戒処分としての降格」以外に、「人事上の措置としての降格」があります。懲戒処分としての降格の場合、就業規則上の根拠が必要で、懲戒事由に該当しなければならないほか、懲戒権濫用の有無について裁判所による審査がなされます(労働契約法15条)。

他方、「人事上の措置としての降格」については、就業規則上の特別な根拠は必ずしも必要ではありませんが、人事権濫用の有無について審査がなされます。

諭旨解雇(ゆしかいこ)

- 処分の内容

諭旨解雇とは、労働者に対し一定期間内に退職届の提出を勧告し、勧告に従い退職届が提出された場合は退職扱いとし、提出されない場合は懲戒解雇とする処分です。

なお、退職届が出され退職扱いされた場合も、諭旨解雇という懲戒処分が撤回されるわけではなく、諭旨解雇という懲戒処分の効力は維持されます。そのため、諭旨解雇処分に付され、退職届を提出した労働者が、後日、訴訟で諭旨解雇処分の効力を争うことは可能です。 - 規定・運用上の注意点

諭旨解雇の場合にも、懲戒解雇のように、退職金の全部または一部が支給されないことがあります。

懲戒解雇(ちょうかいかいこ)

- 処分の内容

懲戒解雇とは、懲戒として行われる解雇のことをいい、懲戒の中で最も重い処分です。懲戒解雇は制裁罰として行われるため、普通解雇とは区別されています。 - 規定・運用上の注意点

就業規則上、解雇の予告またはそれに代わる解雇予告手当の支払いをせずに即時に行うと書かれていることが多いです。しかし、労基署長による除外認定を得ずに、解雇の予告および解雇予告手当の支払いを省略してしまうと労働基準法違反となるので(労働基準法20条1項ただし書、20条3項、19条2項)、注意が必要です。この点については、別稿で説明をします。

懲戒解雇の場合、退職金の全部または一部不支給を伴うことが多いと思います。ただし、退職金の全部または一部を不支給とするためには、就業規則や退職金規程等において、その旨を定めておく必要があります。また、退職金の全部または一部を不支給とすることができるのは、長年の労働の価値を抹消・減殺するほどの背信行為が存在する場合に限られると解されています(トヨタ車体事件・名古屋地裁平成15年9月30日判決・労判871号168頁、小田急電鉄事件・東京高裁平成15年12月11日判決・判時1853号145頁等)。

懲戒処分の判断基準

どういった場合にどの懲戒処分になり得るのか

従業員の非違行為に対しどの懲戒処分を科すべきかは、問題となる非違行為がどの懲戒事由に該当するか、当該非違行為の性質・態様、労働者の情状、先例との均衡などを考慮して判断する必要があります。ですので、どの懲戒処分が適切かは一概には言えませんが、大まかには以下のように整理できるでしょう。

- 無断欠勤、遅刻早退、職場離脱などのうち軽微なもの

- 業務命令違反のうち軽微なもの

- 職場規律違反のうち軽微なもの

- 無断欠勤、遅刻早退、職場離脱などのうち重大なもの(例:懲戒処分をしたにもかかわらず、改善されない)

- 業務命令に対する重大な違反

- 経歴詐称のうち重大なもの

- パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントなどのうち悪質なもの

- 業務妨害のうち重大なもの

- 横領、背任、会社物品の窃盗などの犯罪行為

- 企業の名誉、信用を毀損する行為のうち重大なもの

- 重要な企業秘密の漏洩

就業規則の記載の仕方

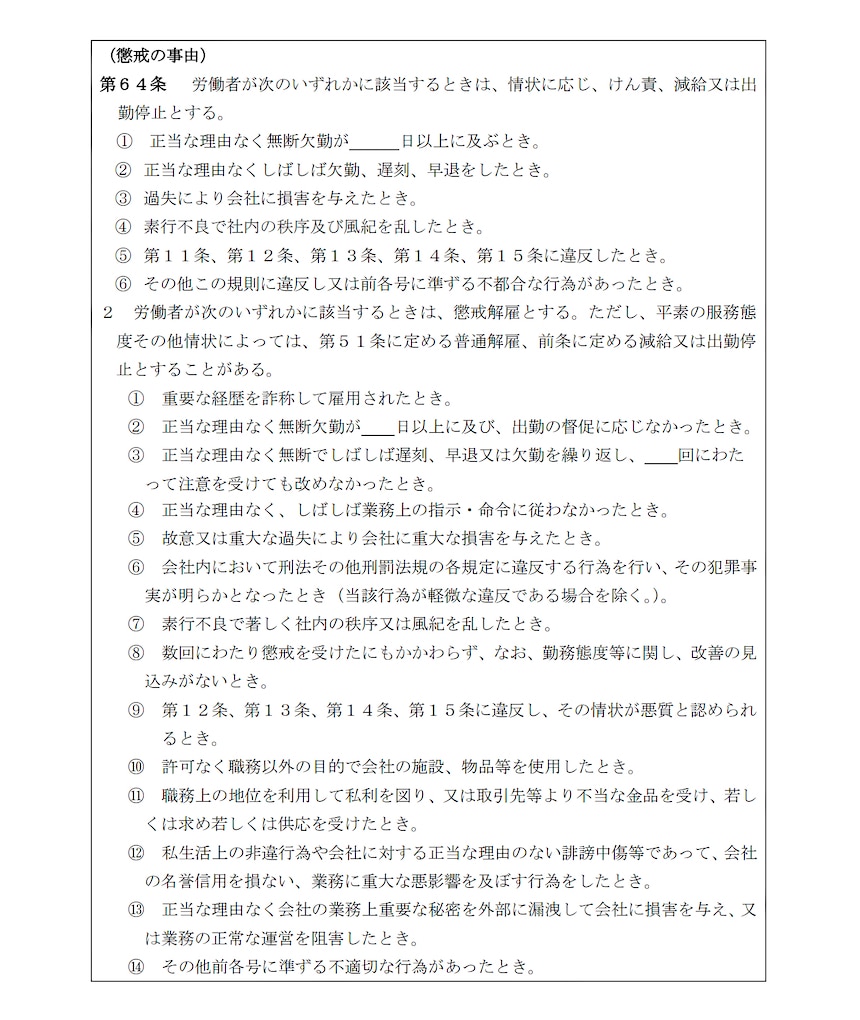

就業規則において、どの懲戒事由がどの懲戒処分に相当するかをいくつかに区分して規定している場合があります。たとえば、下記の厚生労働省のモデル就業規則では、①譴責、減給、出勤停止に該当する懲戒事由と、②原則として懲戒解雇に該当する懲戒事由の2つに分けて規定しています。

このような記載方法は、どの懲戒事由にどの懲戒処分を科すのが適切かの一応の目安になりますが、他方で、振り分けが適切でないと、事案に照らして過度に重いあるいは軽い懲戒処分しか科せなくなることもあるので、注意が必要です。