持ち帰り残業にはどのような問題があるか

人事労務当社では、定時の退社を励行するとともに、毎週1回「ノー残業デー」を設けて、オフィスを強制的に消灯しています。もっとも、従業員からは定時で仕事が終わらないため、仕事を自宅に持ち帰ってしているという声も聞こえてきています。当社は、従業員が自宅で仕事すること自体は禁止していないのですが、何か問題はありますか。

持ち帰り残業は、①賃金の支払義務が発生するリスク、②労働災害が発生するリスク、③機密情報や個人情報が社外に流出するリスク等があるため、原則として禁止すべきです。もっとも、従業員が持ち帰り残業をせざるを得ない実態があるのであれば、単に持ち帰り残業を禁止するだけでは問題の根本的な解決にはならず、新規人材の確保、人員配置の見直し、業務分担や業務フローの見直し等、従業員の労働時間自体を短縮するための取組みを併せて実施する必要があります。

解説

目次

はじめに

最近は、多くの企業が「ノー残業デー」を導入していますが、実際には形骸化しているという指摘も絶えません。例えば、退社時間までに仕事が終わらず、結局、自宅に持ち帰って仕事をしている(いわゆる「持ち帰り残業」をしている)という声も聞こえてきます。

それでは、会社がこのような持ち帰り残業を容認した場合に、どのような問題があるのでしょうか。

賃金の支払義務が発生するリスク

「労働時間」の意味

従業員が自宅で仕事をした時間は、労働基準法上の「労働時間」(労働基準法32条等)に当たり、会社は、その時間に対して賃金(時間外労働や休日労働、深夜労働に対する割増賃金を含みます)を支払う必要があるのでしょうか。

この問題を考えるに当たっては、まず労働基準法上の「労働時間」の意味を明らかにする必要があります。

「労働時間」の概念については、労働基準法で明確に定義されているわけではありませんが、判例では、「労働者が使用者の指揮監督下に置かれている時間」をいうと考えられています(最高裁平成12年3月9日判決(三菱重工業長崎造船所事件)等)。

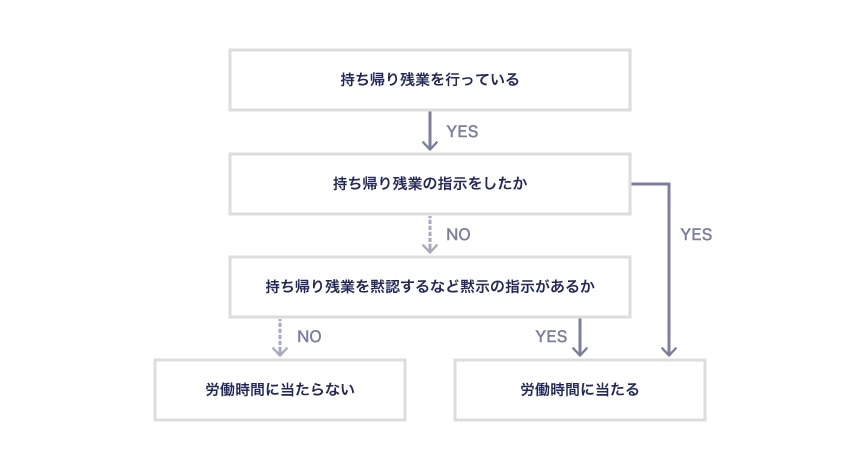

そのため、従業員が会社の指示を受けずに自主的に自宅で仕事をしたとしても、その時間は、基本的に「使用者の指揮監督下に置かれている時間」とはいえませんので、「労働時間」には当たりません。

持ち帰り残業は労働時間にあたるのか

他方、会社が持ち帰り残業を明示的に指示した場合には、その持ち帰り残業の時間は、「使用者の指揮監督下に置かれている時間」として「労働時間」に当たることになります。

また、会社が持ち帰り残業を明示的に指示していなかったとしても、例えば、会社が従業員に指示した業務が、その分量や納期等から考えて所定労働時間内に完了させることが困難であり、また、従業員が持ち帰り残業をしていることを会社が知りつつ、これを黙認していたような場合には、会社が持ち帰り残業をいわば黙示的に指示したものとして、その持ち帰り残業の時間は、「労働時間」に当たる可能性があります。

したがって、会社が「ノー残業デー」を設けて、強制的に従業員を帰社させていたとしても、 次のいずれかの事情があれば、持ち帰り残業の時間は「労働時間」に当たり、その時間に対して賃金を支払わなければならなくなる可能性があります。

持ち帰り残業にかかった労働時間の計算

なお、持ち帰り残業は、会社の管理下にない自宅で行われ、その持ち帰り残業にかかった時間が客観的に記録されていないことが一般的ですので、その労働時間の計算は、オフィスでの労働時間の計算と比較して困難を伴います。

そのため、例えば、従業員が自主的に申告した時間や、自宅で行った仕事の内容や分量等に照らして通常必要とされる時間等に基づいて、自宅での労働時間を計算せざるを得ないと思われます。

労働災害が発生するリスク

就労実態の把握が難しいことによるリスク

また、持ち帰り残業は、従業員の自宅という、会社の管理下にない場所で行われるため、会社にとって、従業員の就労実態が把握し難くなるという問題もあります。

2011年に英会話教室の講師が自殺した事件は、記憶に新しい方もいらっしゃると思いますが、この事件は、上記問題に内在するリスクが顕在化した典型的な事件であると考えられます。

事件の概要

報道によれば、労働基準監督署は、英会話教室の講師が会社の指示により自宅で生徒に英単語を説明するためのイラスト入りの単語カードを2,300枚以上作成していたことから、1枚の単語カードの作成にかかる時間から推計して、講師が自宅で1か月に80時間以上就労していたと認定し、また、会社での時間外労働時間を合わせると、恒常的に月100時間を超える時間外労働があり、さらに上司から叱責を受けるという心理的な負荷が重なったこともあって、うつ病を発症したとして、 業務とうつ病発症との因果関係を認めて、労働災害に当たると認定しました。

また、その後、講師の両親が会社に対し慰謝料等として約9,100万円の支払いを求める民事訴訟を提起したと報じられています。

このように、会社が持ち帰り残業を容認すると、従業員が自宅での仕事中に死傷病等の災害を被った場合に、会社は、予想もしていなかった形で、従業員やその遺族から法的責任を追及されることにもなりかねません。

機密情報や個人情報が社外に流出するリスク

紛失、盗難のリスク

さらに、会社が従業員の持ち帰り残業を容認した場合には、従業員が通勤途中で鞄、ノートパソコン、携帯電話等に格納された書類やデータを紛失したり、盗難に遭ったりする可能性も否定できません。そして、それらの書類やデータの中に、会社の業務上の機密情報や個人情報が含まれていた場合には、それらの情報が社外に流出してしまう可能性があります。

セキュリティ対策上のリスク

また、従業員が自宅で私物のパソコンや携帯電話を用いて業務を行う場合に、そのパソコンや携帯電話のセキュリティ対策が適切になされていなければ、コンピューター・ウィルス等への感染によって、会社の機密情報や個人情報が社外に流出してしまう可能性もあります。

このように、機密情報や個人情報を社外に持ち出すことによる紛失や盗難のリスクや、ウィルス感染のリスク等は、持ち帰り残業に必然的に伴うリスクであるといえます。

おわりに

以上に見てきたように、持ち帰り残業は、会社にとって様々な問題を引き起こす可能性があり、決して望ましいものとはいえません。

したがって、仕事は、 原則として会社の管理下にあるオフィスで行うこととし、持ち帰り残業は禁止すべきでしょう。

もっとも、従業員が所定労働時間を超えて就労しなければならない実態があるのであれば、単に持ち帰り残業を禁止するだけでは、問題の根本的な解決にはならず、新規人材の確保、人員配置の見直し、業務分担や業務フローの見直し(例えば、不要な会議の削減)等、従業員の労働時間自体を短縮するための取組みを併せて実施する必要があります。

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟