勝因を分析する独禁法の道標6

第7回 標準価格等の抽象的な価格についての合意は競争の実質的制限をもたらすか

競争法・独占禁止法

シリーズ一覧全12件

- 第1回 クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか

- 第2回 意思の連絡における従業員の行為と事業者の責任との関係をどう考えるべきか

- 第3回 原産国をめぐる景品表示法と人権のコンプライアンスリスク管理

- 第4回 競争関係の程度は意思の連絡の成否に影響を与えるか

- 第5回 受注調整行為への参加の認定判断 - いわゆる相互拘束性要件を中心に

- 第6回 優良誤認表示の該当性と「相当の注意を怠った者」の判断

- 第7回 標準価格等の抽象的な価格についての合意は競争の実質的制限をもたらすか

- 第8回 談合組織への途中入会者について意思の連絡があったといえるか

- 第9回 優越的地位の濫用とならないためには?返品・減額の注意点

- 第10回 多摩談合事件における「競争の実質的制限」の判断

- 第11回 損保カルテルのリスク対応について日本機械保険連盟事件を踏まえ解説

- 第12回 ウイルス除去商品の事案に見る不実証広告規制の実務対応

目次

監修:東京大学教授 白石忠志

編者:籔内俊輔 弁護士/池田毅 弁護士/秋葉健志 弁護士

本稿は、実務競争法研究会における執筆者の報告内容を基にしています。記事の最後に白石忠志教授のコメントを掲載しています。

同研究会の概要、参加申込についてはホームページをご覧ください。

本稿では、日本冷蔵倉庫協会事件(公取委審判審決平成12年4月19日・平成7年(判)第4号、以下「本件」という。)を取り上げる。本件は、日本冷蔵倉庫協会(以下「協会」という。)による冷蔵倉庫の保管料についての決定等が、独禁法8条1項1号(競争の実質的制限)や同項4号(当時)に該当するかが問題になった事件である。

なお、独禁法8条1項1号、同法8条1項4号は、同法の平成21年改正により、それぞれ同法8条1号、同法8条4号となっていることから、以下においては、現行の規定にあわせて、それぞれ独禁法8条1号、同法8条4号と記載する。

事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。

二・三 (略)

四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。

五 (略)実勢価格 1 ではなく、標準価格、目標価格などの抽象的な価格に関してなされた合意・決定について、独禁法8条1号違反や不当な取引制限などの競争の実質的制限を要件とするものが問題となった場合には、かかる抽象的な価格に関してなされた合意・決定が実勢価格に影響を及ぼすか否かが問題となる。本件は、協会による届出料金の引上げに関する決定が実勢料金 2 に影響を与えていたとはいえず、競争の実質的制限を認めることはできないと判断された。

日本冷蔵倉庫協会の事案の概要

本件の事案の概要は以下のとおりである。

協会の概要

協会は、おおむね都道府県を単位とする地区冷蔵倉庫協会を正会員とし、これを構成する冷蔵倉庫業者を賛助会員とする社団法人である 3。協会には、意思決定機関として総会・理事会があったが、必要に応じて開催される幹部会が、協会の活動について審議・決定を行っていた。

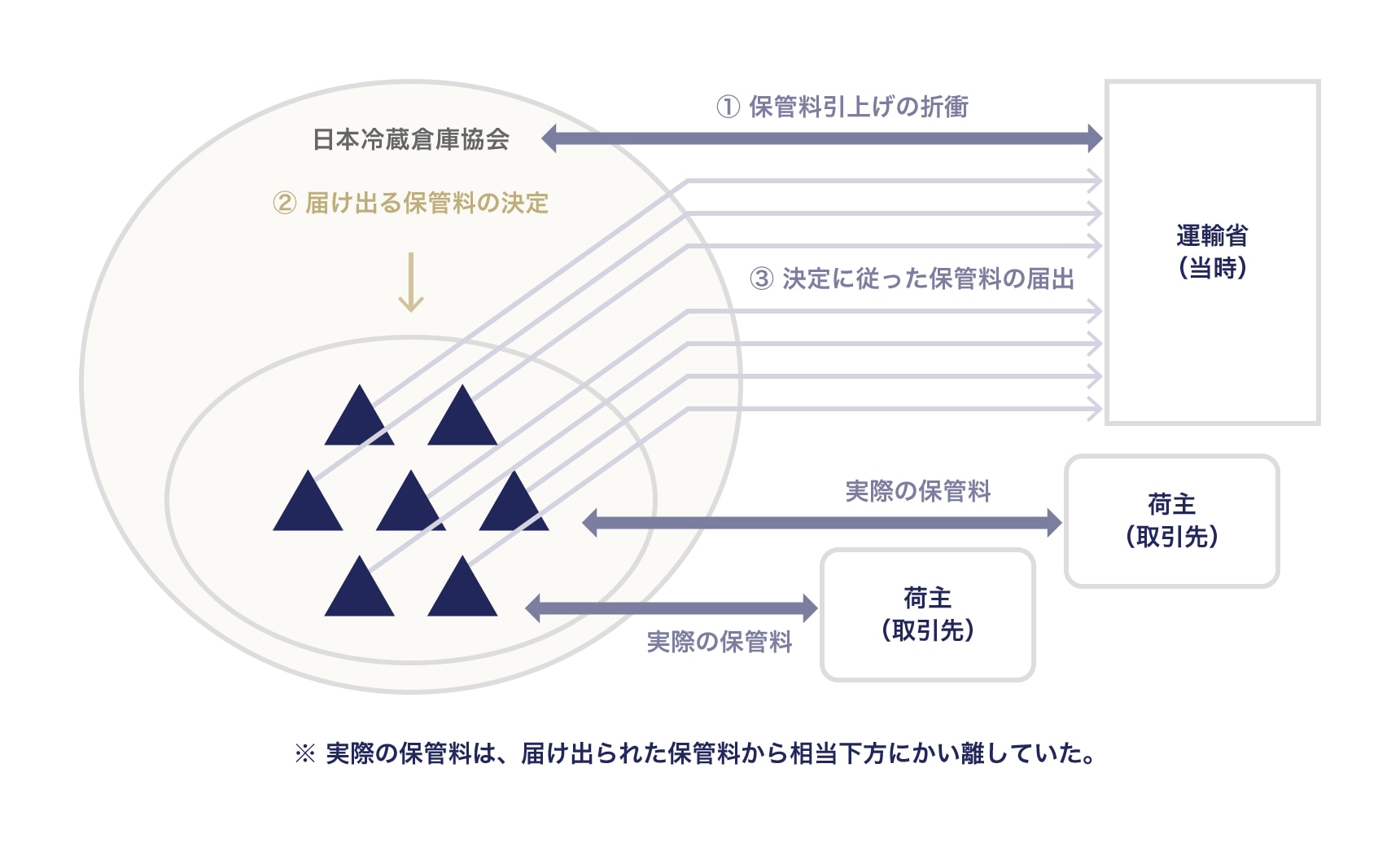

倉庫業の規制の実態

本件当時、倉庫業については、倉庫業法に基づく事前届出制が採られており、冷蔵倉庫業者は、保管料の決定または変更を、その30日前までに運輸大臣(当時)に届け出なければならなかった。また、当該料金は、運輸大臣による変更命令の対象となっていたことから、運輸省(当時)は、倉庫料金の届出制は認可制に準じたものと認識しており、協会から料金の改定に関する要請・意向打診を受けたときは、事前に保管料金の引上げ率が変更命令の対象になるか否かを検討していた。

なお、事前届出を欠いた保管料の収受は、届出義務違反となり罰金の対象となったが、運輸省は、届け出られた保管料の料率の上下各10%の範囲内で保管料を収受することを認める運用を行っていた。もっとも、この下限を下回る場合であっても、取締りを行っていなかった。

冷蔵倉庫に係る届出料金および実勢料金の状況

本件以前、保管料の改定にあたって、協会の会員事業者は、協会からの改定についての連絡を受けた後、その連絡内容どおりに届出を行っていた。もっとも、届出料金どおりに料金を決めることができたのは、一見の荷主である場合に限定され、実勢料金は、届出料金から相当下方にかい離し、届出料金の90%より下のものが相当多い状態が通常であった。なお、昭和55年に基本料率の変更届がなされたが、当該変更は、当時の不況のため、実勢料金の引上げに結びつくものではなかった。

本件において問題となった行為

平成4年、協会は、幹部会において、保管料の基準となる基本料率を、届け出ている料率から引き上げることとし、運輸省担当課長と折衝した。

その後、同課長から、引上げ率を約8.8%としたうえで、その上下10%の範囲内でばらつかせる旨の意向が示されたことから、幹部会は、会員事業者の基本料率を届出料率から約8.8%引き上げることを基準として、個々の会員事業者に対して、設備能力に応じた約8.0%~9.6%の5種類の引上げ率を適用することを決定した。

そのうえで、協会は、会員事業者の届出内容と方法を決定して、資料等を作成して全国のブロック団体に送付した。また、ブロック団体は各地区冷蔵倉庫協会事務局に対して、各地区冷蔵倉庫協会は参加の会員事業者に対して、資料を配布するなどして周知し、その後、会員事業者は、おおむね協会が定めた時期および方法に従って、保管料の引上げを届け出た。

このような協会の行為が独禁法8条1号に違反するものとして、公正取引委員会は、当時の独禁法の規定に基づき勧告を行ったが、協会がこれに応諾しなかったことから、本件についての審判を行うものとし、平成12年4月19日に審決(以下、本件に係る公正取引委員会の審決を「審判審決」という。)を行った。

事案の概要

本件の争点と審判審決の概要

本件の争点およびこれに対する審判審決の結論はおおむね以下のとおりである。

| 争点 | 結論 | |

|---|---|---|

| 1 | 独禁法8条1号違反が認められるか。 (a)冷蔵倉庫保管料についての協会の決定が存在するか。存在するとすれば、当該決定は、実勢料金についての決定を含むか。 (b)冷蔵倉庫・保管業務の取引分野における競争を実質的に制限したか 4。 |

独禁法8条1号違反は認められない。 (a)届出料金の引上げを契機に少しでも実勢料金を引き上げるよう努力するという程度の認識による届出料金に関する決定があったとの認定にとどまる。 (b)実勢料金についての競争の実質的制限が生じたものとは認めるに足りない。 |

| 2 | 独占禁止法8条1号違反が成立しない場合、同条4号違反が成立するか。 | 成立する 5。 |

| 3 | 会員事業者相互間の確認書の作成により違反行為が消滅したか。 | 確認書の作成をもって、違反行為が実質的に消滅したものと認めることはできない。 |

上記のとおり、審判審決は、争点1(独禁法8条1号違反が認められるか)について、その成立を否定した。

具体的には、審判審決は、本件において独禁法8条1号違反が成立するためには、協会の決定およびその会員事業者への周知によって、一定の取引分野における競争が実質的に制限されたことが必要であるところ、これは実勢料金に関して生じることが必要であるとしたうえで、審査官の主張に沿って、以下の2点を検討した。

(a)届出料金の引上げに関する協会の決定が実勢料金の引上げ決定の意味を有するか。

(b)届出料金の引上げ決定およびその周知ならびにその後のその実施状況をもって、冷蔵倉庫・保管業務の取引分野における競争の実質的制限が生じたか。

これらの点について、審判審決は、おおむね以下の理由から、競争の実質的制限が生じたものとは認められないとし、独禁法8条1号違反の成立を否定した。

(a)協会の決定が実勢料金の引上げ決定の意味を有するか。 |

|

(b)冷蔵倉庫・保管業務の取引分野における競争の実質的制限が生じたか。 |

|

そこで、以下においては、公正取引委員会が、審判審決においてその判断を覆した争点1(独禁法8条1号違反が認められるか)について、さらに分析を行う。

公正取引委員会がその判断を覆した勝因の分析

争点1について、審判審決は、独禁法8条1号の要件である競争の実質的制限は、実勢料金に関して生じることが必要であるとした。価格に関する何らかの合意がなされたとしても、それが実際の販売価格など、実勢価格に何らの影響を及ぼさないのであれば、市場における競争は当該合意の影響を受けないこととなるからである。

そのうえで、協会による届出料金の引上げに関する決定が実勢料金の引上げに関する決定とはいえないとし、また、実勢料金についての競争の実質的制限が生じているともいえないとした。

この点、協会の会員事業者が保有する冷蔵倉庫の設備能力の合計は、我が国の冷蔵倉庫の設備能力のほとんどすべてを占めていたとされていることから、仮に協会の決定が、実勢料金を引き上げることについての決定であれば、実勢料金に影響がなかったとはいえないように思われる(上記2(a))。しかしながら、上記のとおり、審判審決は、届出料金と実勢料金とのかい離が通常の状態となっていたことから、協会の決定は、実勢料金の引上げに関する決定だと評価できないとし、届出料金の引上げに関する決定にとどまるとした。

そこで、次に、審判審決は、協会の届出料金に関する決定が、独禁法8条1号の要件である競争の実質的制限を生じさせたか否かを検討するものとした(上記2(b))。

公正取引委員会の「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」によれば、「標準価格、目標価格等価格設定の基準となるものを決定すること」(同指針1-(1)表1-(1)-3「標準価格等の決定」)は、価格制限行為として原則違反とされるものであり、これにより競争を実質的に制限すれば、独禁法8条1号の規定に違反するものとされている。

すなわち、公正取引委員会は、実勢価格に関する合意・決定ではなく、標準価格、目標価格などの実勢価格を設定するための基準となる価格についての合意・決定であったとしても、競争の実質的制限は生じ得るものと解している。

元詰種子カルテル事件東京高裁判決(東京高裁平成20年4月4日判決・ 平成18年(行ケ)第18号等)6 も、実際の販売価格ではなく、その前提となる基準価格に関する合意が不当な取引制限(独禁法2条6項および3条)が問題となったものであるが、以下のとおり、当該基準価格の決定および当該基準価格に基づいて各社が実際の販売価格を定める旨の合意について、これを相互拘束としたうえで、これにより競争の実質的制限が生じたものとしている。

- 個々の取引先に対する現実の販売価格が値引きや割戻しの結果、……他社が予測し得ない価格となっているとしても、その前提となる価格表価格の設定について競争行動が回避されていることに変わりはない。

- 本件合意の存在により、32社は、相互に基準価格に基づいて価格表価格及び販売価格を定めるものとの認識を有しており、その限度で事業者相互の競争制限行動を予測し得ることをもって不当な取引制限にいう相互拘束性の前提となる相互予測としては足りるものと解される。

(競争の実質的制限について)

- 具体的な販売価格の設定が可能となるような合意をしていなくても、4種類の元詰種子について、いずれも9割以上のシェアを有する32社の元詰業者らが、本来、公正かつ自由な競争により決定されるべき価格表価格及び販売価格を、継続的に、同業者団体であるP13元詰部会の討議研究会において決定した基準価格に基づいて定めると合意すること自体が競争を制限する行為にほかならないものというべきである。

このように、当該合意のみでは具体的な販売価格を設定することができない、実際の販売価格を予測できない、などといった抽象的な価格に関する合意であったとしても、競争の実質的制限は生じ得ると解されている。

そのため、本件についても届出料金に係る合意・決定がこれに当たらないかが問題となるが、標準価格などに関する合意が競争の実質的制限をもたらすためには、一定程度、標準価格などと実勢価格の関係が明確であることが前提になる 7。上記の元詰種子カルテル事件も、「基準価格に基づいて価格表価格及び販売価格を定めるものとの認識」があるとし、また、「価格表価格及び販売価格を、継続的に、同業者団体であるP13元詰部会の討議研究会において決定した基準価格に基づいて定めると合意すること」とするなど、基準価格が販売価格に影響を与え得る関係にあることを前提としている。

本件の争点1(独禁法8条1号違反が認められるか)に係る審判審決の判断も、かかる文脈において理解できるものである。すなわち、審判審決は、届出料金の引上げと実勢料金の引上げとの連動性が認められないことから、協会による届出料金の引上げに関する決定が実勢料金に影響を与えていたとはいえないと考え、競争の実質的制限を認めることはできないと判断したものと解される。

実務に与える示唆

以上のとおり、実勢価格に関してなされた合意・決定ではなく、標準価格、目標価格などの抽象的な価格に関してなされた合意・決定について、独禁法8条1号違反や不当な取引制限などの競争の実質的制限を要件とするものが問題となった場合には、かかる抽象的な価格に関してなされた合意・決定が実勢価格に影響を及ぼすか否かが問題となる。このように合意・決定の対象となった価格が実勢価格と関係がない(ないし関係が乏しい)のであれば、当該合意・決定は、競争に影響を与えないものとして、競争の実質的制限は生じないと判断できるから、このような場合には、合意・決定の対象となった価格と実勢価格との連動性の有無・強弱などを検討することにより、競争の実質的制限の有無を検討することが考えられる。

この点、本件において、審判審決は、争点1について主に以下の事実を指摘・検討しているところ、実勢料金との連動性に関するものは以下の④から⑥である。

- 倉庫業法による規制の実態

- 実勢価格の決まり方、実勢価格の分布

- 過去の届出料金の引上げに際しての実勢料金の動向

- 会員事業者の届出状況と実勢料金引上げ状況

- 全国の会員事業者の月ごとの実勢料金の単価の平均値の変動状況

- 需給バランスによる価格決定という市場原理、過去の価格の推移

したがって、合意・決定の対象となった価格と実勢価格との関係性・連動性等を評価するにあたっては、上記の事情を参考にして検討を行うことが考えられる。ただし、これらの事情が与える影響は、必ずしも明らかでないことから、実勢価格への影響を検討するにあたっては、必要に応じて経済分析を用いることも検討されるべきであろう。

白石忠志教授のCommentary

日本冷蔵倉庫協会審決と他の事例との比較

日本冷蔵倉庫協会審決は、現行法の8条1号に相当する規定の「競争を実質的に制限する」という要件について、「右競争の実質的制限は実勢料金に関して生じることが必要である」と述べたうえで事案に即した検討を行い、その成立を否定した。

同審決は、現行法の8条4号に相当する規定には違反するとしたが、そこにおいては、本件の「届出保管料の決定及び周知は、本来会員事業者が自由になし得る届出を拘束・制限するものであって……、会員事業者の機能又は活動を不当に制限するものであるから」としており、実勢料金でなく届出料金に着目している。

8条1号と8条4号の違いは、課徴金の有無にある。

当時の制度において審判手続の端緒とされた審判開始決定においては、現行法の8条1号に相当する規定のみが挙げられていた(平成7年12月25日審判開始決定・審決集42巻215頁)。

第一義的には基準価格について合意しただけであった事例として、元詰種子カルテル東京高裁判決がある。

そこでも、結局のところ、事案において、基準価格についての合意が実勢価格に影響を与えることを踏まえたうえで、「競争を実質的に制限する」という要件の成立が認められている。日本冷蔵倉庫協会審決との違いの原因は、事案に対する評価の違いにあった、ということになろう。

日本冷蔵倉庫協会審決に類似する事案の事例として、大阪バス協会審決がある(公取委審判審決平成7年7月10日・平成3年(判)第1号)。この事例の背景にも、事業法の規制が許容する価格帯よりも下回る実勢運賃に対する事業者らの問題意識があった。日本冷蔵倉庫協会審決との違いは、大阪バス協会審決では実勢運賃の引上げが合意された、という点である。

大阪バス協会審決では、事業法の規制が許容する下限を超えて引き上げようとする部分だけが現行法の8条4号違反とされ、下限以下に引き上げようとする部分は現行法の8条1号を含めて違反なしとされた。

日本冷蔵倉庫協会審決でも、事業法の規制との関係が問題となり得たと思われるが、そもそも実勢料金への影響がなかったとされた。

-

実際の販売価格など、実際に市場で取引される価格をいう。以下同じ。 ↩︎

-

会員事業者が実際の取引において収受する冷蔵倉庫保管料をいう。 ↩︎

-

会員事業者の営業用冷蔵倉庫の設備能力の合計は、わが国の冷蔵倉庫の設備能力のほとんどすべてを占めるものであった。 ↩︎

-

「競争の実質的制限」とは、「競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者集団が、その意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量その他各般の条件を左右することによつて、市場を支配することができる形態が現われているか、または少くても現われようとする程度に至つている状態」をいう(東宝スバル事件東京高裁判決(東京高裁昭和26年9月19日判決・昭和25年(行ナ)第21号))。 ↩︎

-

審判審決は、「本件のような事業者団体の価格に関する制限行為は、同一の行為態様であっても、市場における競争を制限するものであれば、独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反し、市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても、構成事業者の機能又は活動を不当に制限するものであれば、同項第4号の規定に違反するものである」などとして、独禁法8条4号違反の成立を認めた。 ↩︎

-

元詰種子の販売業者32社が毎年度、各社の販売価格の基準となる価格を決定していた行為が、不当な取引制限の「相互拘束」「競争の実質的制限」などの要件に該当するかが争われた。 ↩︎

-

藤田稔「種苗価格カルテル審決取消請求事件-東京高裁判決 平成20年4月4日-」公正取引694号(2008年)25頁および26頁 ↩︎

シリーズ一覧全12件

- 第1回 クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか

- 第2回 意思の連絡における従業員の行為と事業者の責任との関係をどう考えるべきか

- 第3回 原産国をめぐる景品表示法と人権のコンプライアンスリスク管理

- 第4回 競争関係の程度は意思の連絡の成否に影響を与えるか

- 第5回 受注調整行為への参加の認定判断 - いわゆる相互拘束性要件を中心に

- 第6回 優良誤認表示の該当性と「相当の注意を怠った者」の判断

- 第7回 標準価格等の抽象的な価格についての合意は競争の実質的制限をもたらすか

- 第8回 談合組織への途中入会者について意思の連絡があったといえるか

- 第9回 優越的地位の濫用とならないためには?返品・減額の注意点

- 第10回 多摩談合事件における「競争の実質的制限」の判断

- 第11回 損保カルテルのリスク対応について日本機械保険連盟事件を踏まえ解説

- 第12回 ウイルス除去商品の事案に見る不実証広告規制の実務対応

牛島総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- 知的財産権・エンタメ

- 競争法・独占禁止法

- 訴訟・争訟