勝因を分析する独禁法の道標6

第8回 談合組織への途中入会者について意思の連絡があったといえるか 大森工業事件(東京高裁平成23年6月24日判決)

競争法・独占禁止法

シリーズ一覧全12件

- 第1回 クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか

- 第2回 意思の連絡における従業員の行為と事業者の責任との関係をどう考えるべきか

- 第3回 原産国をめぐる景品表示法と人権のコンプライアンスリスク管理

- 第4回 競争関係の程度は意思の連絡の成否に影響を与えるか

- 第5回 受注調整行為への参加の認定判断 - いわゆる相互拘束性要件を中心に

- 第6回 優良誤認表示の該当性と「相当の注意を怠った者」の判断

- 第7回 標準価格等の抽象的な価格についての合意は競争の実質的制限をもたらすか

- 第8回 談合組織への途中入会者について意思の連絡があったといえるか

- 第9回 優越的地位の濫用とならないためには?返品・減額の注意点

- 第10回 多摩談合事件における「競争の実質的制限」の判断

- 第11回 損保カルテルのリスク対応について日本機械保険連盟事件を踏まえ解説

- 第12回 ウイルス除去商品の事案に見る不実証広告規制の実務対応

目次

監修:東京大学教授 白石忠志

編者:籔内俊輔 弁護士/池田毅 弁護士/秋葉健志 弁護士

本稿は、実務競争法研究会における執筆者の報告内容を基にしています。記事の最後に白石忠志教授のコメントを掲載しています。

同研究会の概要、参加申込についてはホームページをご覧ください。

東京高裁平成23年6月24日判決(「本件判決」)は、不当な取引制限(談合)に係る違反行為期間の途中に談合組織に入会した大森工業株式会社(「大森工業」)について、不当な取引制限の要件である意思の連絡の存否が争われた事案である。公取委は、審判審決において意思の連絡があったと認めたのに対し、裁判所は、意思の連絡があったとは認定しなかった。

公取委と裁判所とでは談合組織への入会に関する評価が異なっているが、以下では、公取委の判断が覆った要因について分析する。

本件の概要

事案の概要

本件は、岩手県内に本店を置くA級建築業者106社による岩手県発注の特定建築工事一式に関する入札談合事件である。

審判手続において、違反行為の存否、談合組織であるトラスト・メンバーズまたはTST親交会(「TST親交会等」)に途中参加した建築業者が違反行為に参加したか否か等が争われたが、公取委審判審決平成22年3月23日・平成17年(判)第14号(「本件審決」)においては、違反行為期間の途中で談合組織に入会した事業者を含めて不当な取引制限の成立が認められた。

これに対し、大森工業が審決取消訴訟を東京高裁に提起したところ、本件判決は大森工業について意思の連絡を否定し、本件審決を取り消した。

談合組織に関する経緯

(1)盛岡支部A級会による受注調整と解散

岩手県建設業協会盛岡支部建築A級会(「盛岡支部A級会」)の会員は、岩手県が指名競争入札の方法により発注する建築一式工事について、入札前に指名業者が「研究会」と称する会合を開催して話し合うなどして、受注調整を行っていた。しかし、いわゆる埼玉土曜会事件の摘発を契機に、岩手県建設業協会につながる組織のままでは受注調整を続けられないとして、盛岡支部A級会は、平成6年8月20日頃に解散した。

(2)トラスト・メンバーズの発足

盛岡支部A級会の解散当時の会長らは、引き続き受注調整ができるよう、平成6年11月頃、トラスト・メンバーズを発足させ、岩手県内のA級建築業者77社が参加した。本件違反行為の始期とされた平成13年4月1日時点で97社が会員になっていた。

(3)岩手県による事情聴取とTST親交会への名称変更

平成14年10月29日、トラスト・メンバーズが受注調整を行っている疑いがあるとの情報が岩手県に寄せられ、会長、副会長等が岩手県による事情聴取を受けた。

平成14年11月13日に開催されたトラスト・メンバーズの役員会において、同年10月16日に開催された総会で承認されていたTST親交会への名称変更が確認され、同年11月25日付け文書により、同年12月1日から名称をTST親交会とすることが周知された。

平成13年、14年ころ以降は、受注希望者間での調整がつかない案件や個別の案件において受注調整に応じない会員が出てきていた。

本件審決および本件判決の認定

本件審決の認定

本件審決は、多数の関係者が受注調整ルールの存在を認めていること、対象期間に発注された133物件のうち63件で受注調整が行われていたことなどを挙げ、受注調整ルールに従って受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるように協力する旨の合意(「本件基本合意」)が成立すると認定した。

また、違反行為者の範囲については、

① トラスト・メンバーズが受注調整を行うことを主たる目的として設立されたものであり、トラスト・メンバーズとTST親交会は、実質的に同一の組織であると評価することができること

② 新たにTST親交会等の会員となる者は、受注調整が行われることおよびその方法に関する説明を受け、これに賛同したうえで、総会の承認を得ることになっていたこと

③ トラスト・メンバーズへの入会の際に、受注調整の手続に関する内容を含む連絡文書が新入会員に交付された事例があること

④ トラスト・メンバーズからは、各会員に対して受注調整に関する連絡等が恒常的に行われていたため、受注調整に参加する意思がない者を入会させることは組織的な受注調整を暴露する危険があること

⑤ 平成15年度および平成16年度のTST親交会の総会においては「みんなできめたルールを尊重し、人としての礼節を守り、小異をすてて効率的に柔軟な人間関係の形成をめざして英知を結集する場としましょう。」という内容の新たに制定された指標が総会資料に記載されるなどして、引き続き受注調整を継続することが確認され、総会資料が欠席者に対しても配布されたこと

等を挙げ、TST親交会等の会員となった事業者は、特段の事情のない限り、同会が主として受注調整を行うことを目的とする組織であって、当該組織において実際に受注調整が行われており、自社もそれに参加することとなることを認識していたものと認めることができると判断した。

そして、大森工業については、

⑥ 大森工業がTST親交会への加入を承認された約半月前の入札について、受注予定者から大森工業を含む入札参加者に対して価格連絡等が行われたこと

⑦ 大森工業がTST親交会に入会した後に大森工業が参加した入札において受注調整の存在を否定すべき事情がうかがわれないこと

から特段の事情は認められないとして、意思の連絡を認めた。

本件判決の認定

本件判決は、本件審決が挙げた②から⑤までの事実は実質的証拠がないとしたうえ、

- 大森工業が、会員会社から下請工事を受注する機会を増やすことを目的として、TST親交会へ入会したと考えることには合理性がある

- ⑥の要請がTST親交会を主体とする受注調整と認識しなかったことは不自然ではない

- ⑦の入会後の入札において受注調整を認識していた事実を認めることができる実質的証拠はない

などとして、大森工業に本件基本合意による受注調整の認識があったとの実質的証拠はないと説示し、意思の連絡を否定した。

入札談合における意思の連絡の立証

入札談合における意思の連絡

入札談合は、「基本合意」と「個別調整」の2層構造として認定されることが通常であり、その際、基本合意が違反行為、すなわち意思の連絡であり、個別調整は違反行為に付随する行為であって違反行為ではないとされる。

基本合意については、社会的事実として基本合意が合意されることも皆無ではないが、多くの場合、そのような事実が認定されることなく、基本合意があるとの「評価」がなされている。この場合、基本合意は、いわばフィクションである。

基本合意に途中参加したか否かは、当該事業者に関して基本合意に係る意思の連絡が認められるか否かによって判断される。これも多くの場合、社会的事実として基本合意に参加する旨の合意が認定されるものではなく、基本合意に参加したとの評価がなされている。

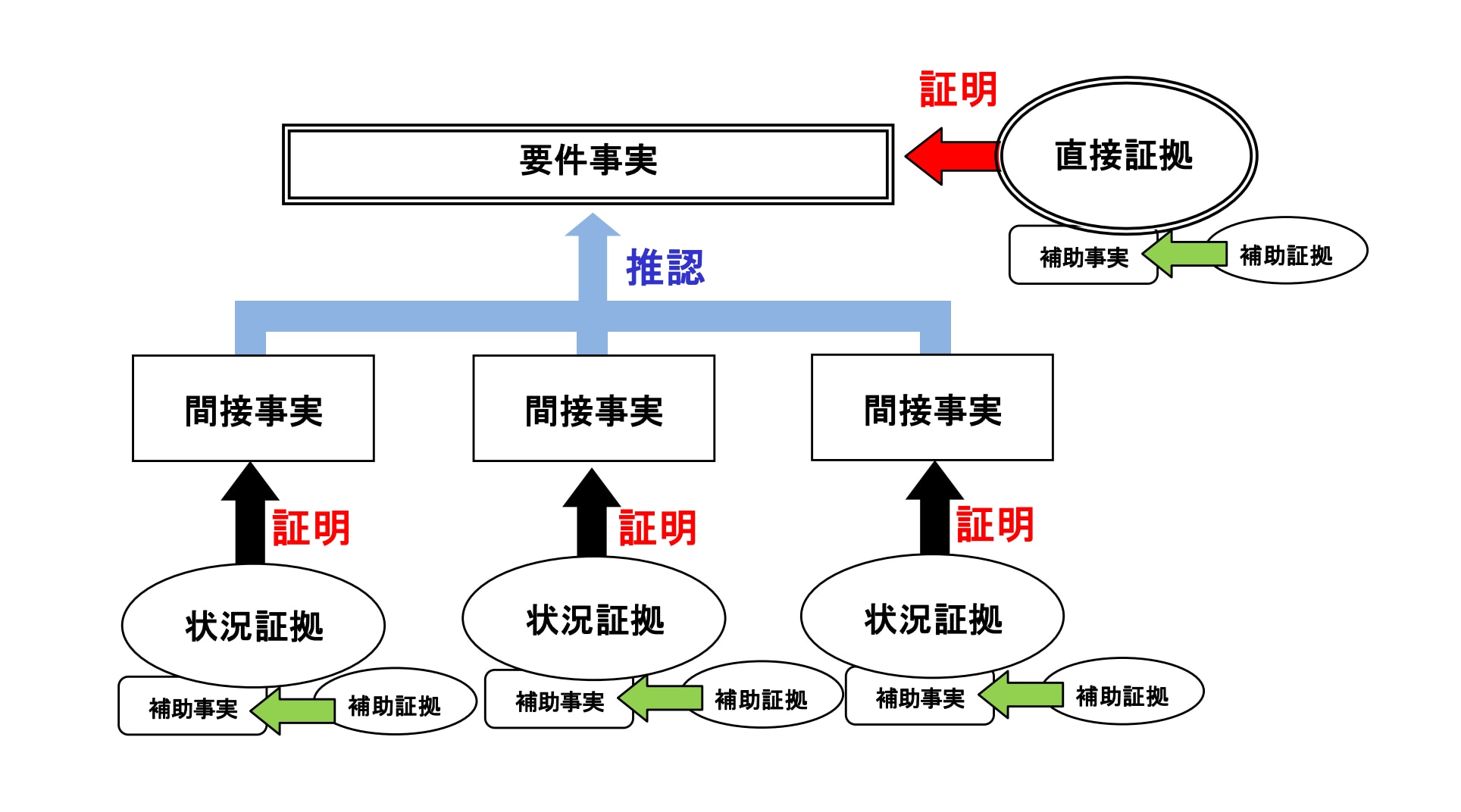

入札談合における意思の連絡の立証

意思の連絡は事案に応じて様々な事実から立証されるが、入札談合における基本合意については、個別調整の立証を積み上げることにより基本合意を立証するという事例が多くみられる 1。

社会的事実として基本合意が存在しない場合や基本合意の成立から相当の時間が経過しており基本合意の成立状況の立証ができない場合には、個別調整の状況から共通の要素を抽出し、基本合意の内容を立証することになるものと考えられる。

入札談合における基本合意の立証構造の典型例

基本合意に途中参加したか否かの立証についても、事案ごとの判断になるが、個別調整の状況は、意思の連絡が認められるか否かを左右する重要な事実であることが少なくないと考えられる。

本件判決が本件審決の判断を覆した勝因の分析

「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論

(1)本件審決による「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論の採用

本件審決は、TST親交会等が談合組織であると認定し、TST親交会等の会員となった事業者は、特段の事情のない限り基本合意に係る意思の連絡が認められると説示し、大森工業についても、大森工業がTST親交会に入会した前後の個別調整の状況等から特段の事情が認められないとして、大森工業について意思の連絡を認め、大森工業がTST親交会に入会した以降は違反行為者であるとした。

本件審決の認定のうち、基本合意の存否および基本合意の内容に係る認定については、主に個別調整の状況から判断されていると考えられるが、違反行為者の範囲、すなわち、基本合意を認識・認容した者の範囲は、基本的に談合組織のメンバーであるか否かによって判断されている。

このような本件審決の判断は「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論 2 と称すべきものである 3 。

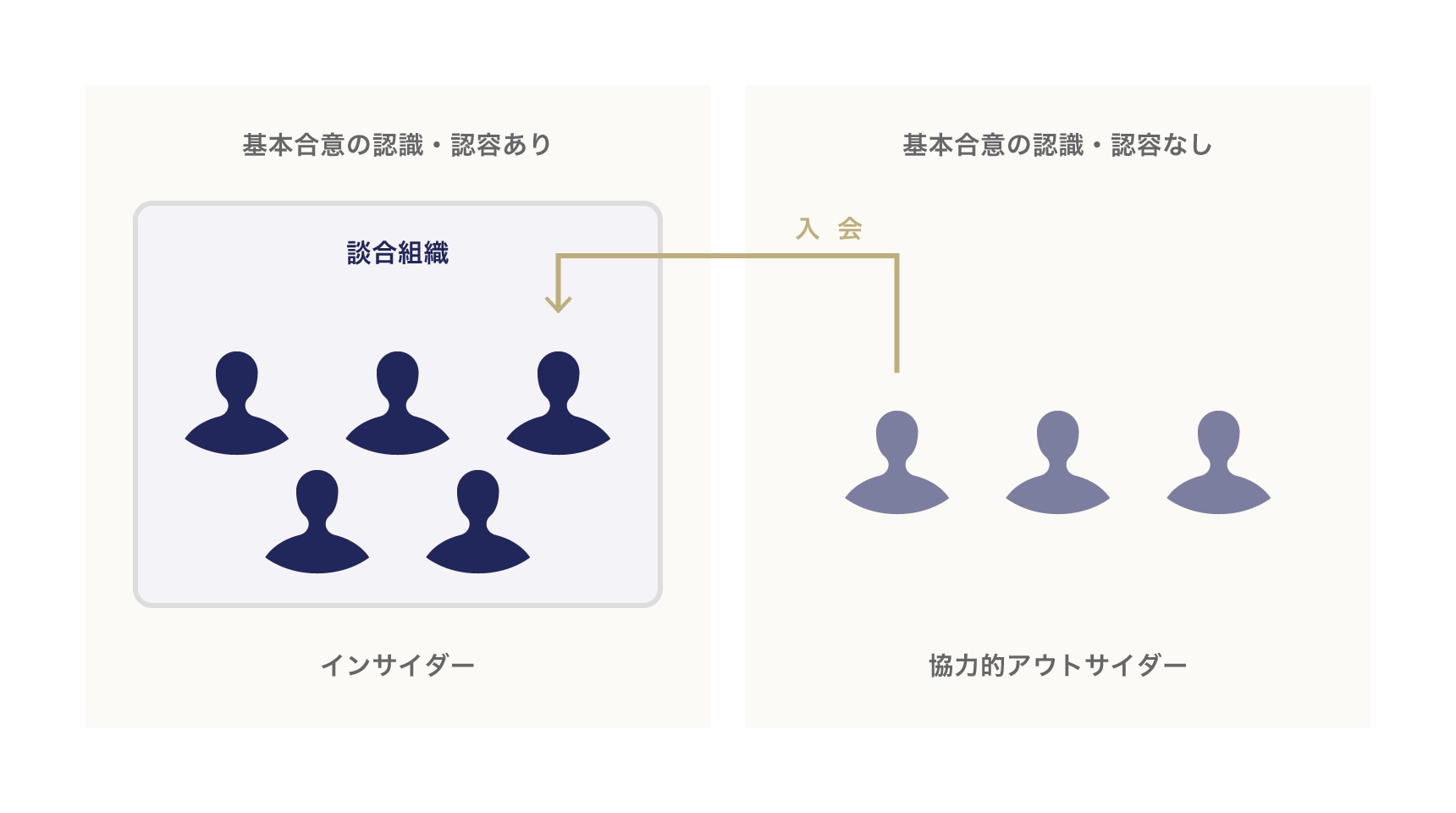

「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論のイメージ

(2)本件判決による「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論の否定

これに対し、本件判決は、TST親交会等が談合組織であることや基本合意の成立を認めたものの、大森工業がTST親交会に入会した当時TST親交会を談合組織であると認識することができた根拠とされた事実を認定せず、「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論を採用しなかった。

本件判決が「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論を採用しなかったのは事実認定の問題であるが、前記1-2のとおり、大森工業がTST親交会に入会した当時、TST新交会が談合組織であることを強く秘匿するとともに、実態としても受注調整機能が弱体化してきていたことが影響しているものと考えられる。

また、談合組織に入会する典型的な動機は入札案件を受注することができるようになることであるが、大森工業がTST親交会に入会しても岩手県発注の特定建築工事一式を受注できる可能性がそれほど高くなるとはいえないことも、「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論が妥当しにくかった事情と考えられる。

本件判決に対しては、本件判決が「みんなで決めたルール」について本件基本合意を指すものであると理解することは困難であると認定したことを中心に批判が強い 4。

「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論におけるインサイダーおよびアウトサイダー

大森工業について意思の連絡を否定した本件判決の結論は、本件全体のアウトサイダーを含めた状況に照らせば、必ずしも妥当性に欠けるものではないように思われる 5。

本件審決の採用する「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論においては、談合組織に入会していないが受注調整に協力する協力的アウトサイダーは違反行為者とはされない。これは、違反行為者か否かの線引きを談合組織のメンバーか否かによって行っていることによる帰結である。

しかし、協力的アウトサイダーは受注こそしていないものの、受注予定者が受注できるように協力しており、競争を制限する行為を行っている点において違反行為者と変わるところはない 6。

他方、本件判決が「原告がTST親交会に入会した平成15年ころには、受注予定者からアウトサイダーに対する協力要請も行われていた反面、会員の中にも個別の案件において受注調整に応じない者もいる状態であったことが認められる」と認定するとおり、TST親交会の会員の中には受注予定者の受注に協力しない者もいた状況にあった。

このように、大森工業がTST親交会に入会した平成15年頃は、TST親交会の会員のほうが協力的アウトサイダーよりも競争的な行動をとることがある状況にあり、TST親交会に入会することが競争を制限する行動をとることに直結するような明確な関係が認められなかったものと考えられる。

そして、大森工業は、TST親交会に入会する以前に受注予定者から価格連絡等を受けて受注予定者の受注に協力しており、協力的アウトサイダーであった。TST親交会に入会した後に参加した入札においては受注予定者の受注に協力したとまでは認定されていないものの、これに協力していたとしても、受注予定者の受注に協力するという点においては、TST親交会への入会の前後で変わるところはない。

本件基本合意への参加の有無の判断は評価の問題であり、事業者が競争を制限する行為を行っているか否かの状況はその評価の考慮事由となり得るものであるところ、受注調整に協力しないTST親交会の会員と協力的アウトサイダーの競争制限への関与のアンバランスも本件判決の判断に影響を与えた可能性があると考えられる 7。

まとめ

本件は、個別調整への参加の有無によって違反行為者のすべてを認定することが必ずしも容易ではない事案であることから 8、「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論によって違反行為者であるか否かを区分することは、事件全体の処理という点から首肯できる。

しかし、談合組織の弱体化後に談合組織に入会した大森工業については、「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論が成り立ちにくく、大森工業の入会目的が岩手県発注の特定建築工事一式の受注にないことが主張されたことも相まって、意思の連絡が否定されたものと考えられる。

おわりに

入札談合における基本合意は、社会的事実の認定ではなく、評価であることが多く、中には、単に受注調整が認められた案件が何件かあることをもって基本合意と称したにすぎないとしか考えられないような事例もある。

また、基本合意に参加した違反行為者の認定も同様に、評価の問題であることが多い。違反行為者の多い談合事案や違反行為の途中参加者がある事案などにおいては、全体についての認定が一部の者には当てはまりにくいこともある。

本件は、このようなひずみが違反行為者とされた事業者の勝因(公取委の敗因)になり得ることを示すものである。

白石忠志教授のCommentary

入札談合事件における「基本合意・個別調整」パラダイムの相対化

入札談合事件においては、複数の競争入札物件をまとめて対象とする「基本合意」と、個別の競争入札物件ごとに落札予定者や落札予定価格などを決める「個別調整」との2段階構造で事実を観念しようとする「基本合意・個別調整」パラダイムが採用されている。事件処理においては、生の事実をこのパラダイムの鋳型に当てはめ、鋳型に当てはめられた事実が現にあったかのように事実関係が表現されることが多い。

このパラダイムがなぜ生まれたのか、そして、実際の法運用においてどのような役割を演じているのか、今後も維持されるのか、維持されるべきか、といったことは、優れた専門家による深掘りした検討が期待される根本問題の一つである。

思いつくところでは、裁判で負けにくい立件活動を少ないリソースで行いたい当局の側として、次のような事情はあったのではないかと推測される。

(a) 少なくとも過去においては、1件の競争入札物件だけでは「一定の取引分野」を構成しない可能性があると考えられた。

(b) 多数の競争入札物件がある事件では、競争入札物件ごとに事件を分けると事件数が膨大になる。

(c) 全体で一つであるということにすることで、推定ルールなどを使って当局が少ないリソースで広く網をかけることができる。

(d) 全体で一つであるということにすることで、除斥期間の起算点を最後の競争入札物件に置くことができ、過去の競争入札物件も視野に入れて排除措置命令・課徴金納付命令をすることができる。

しかし、最近では、前提条件の変化もある。たとえば、(a) については、1件だけでも「一定の取引分野」に該当すると考えたと位置付けるほかのない公正取引委員会事例がいくつか現れている(白石忠志『独占禁止法〔第4版〕』(有斐閣、2023)42頁注40)。(d) については、法改正により除斥期間は7年となっており(独禁法7条2項ただし書、7条の8第6項)、パラダイムが固まった頃とは比較にならないほど長くなっている。

-

公正取引委員会競争政策研究センター「カルテル事件における立証手法の検討-状況証拠の活用について-」14頁、35頁。 ↩︎

-

宮井雅明・NBL970号64頁においては「『入会=受注調整の認識・認容』ルール」とされている。 ↩︎

-

公取委は、談合組織に入会した事業者であっても入会後に対象工事の入札に参加していない事業者は違反行為者とは認定しておらず、「談合組織への入会=基本合意の認識・認容」論を貫徹しているものではない。このような判断は、本件に限ったものではなく、公取委審判審決平成22年9月21日・平成16年(判)第26号(PC橋梁工事関東地整談合事件)においても、談合組織に参加していたものの競争入札に参加していない事業者について違反行為者でないと認定されている。 ↩︎

-

宮井雅明・前掲注2)、横田直和・平成23年度重判(ジュリスト1440号)254頁、越智保見・ジュリスト1433号120頁等。 ↩︎

-

公取委は本件判決に対して上訴していない。 ↩︎

-

受注予定者が受注できるように協力したにもかかわらず、違反行為期間に受注がなかった事業者を協力的アウトサイダーと認定した事例として多摩談合事件(公取委審判審決平成20年7月24日・平成14年(判)第1号)がある。多摩談合事件においては、排除措置命令が行われず、課徴金納付命令のみが行われたことから、違反行為期間に受注がなかった事業者を違反行為者と認定しなかったものと考えられるが、このことは、競争を制限する行為を行っているか否かが、必ずしも違反行為者であるか否かを画する基準となっていないことを示すものである。 ↩︎

-

本件基本合意への途中参加者について意思の連絡が認められたものとして南建設株式会社(「南建設」)による審決取消請求事件(東京高裁平成23年10月7日判決)がある。本件と結論が異なった理由は裁判所の事実認定の違いというほかないが、本件との違いとして、南建設がトラスト・メンバーズに入会した時期(平成13年11月)は岩手県による事情聴取の前であること、南建設が入会する以前に協力的アウトサイダーであったか否かは認定されていないことなどを指摘することができる。 ↩︎

-

本件において違反行為者とされた事業者の中には、本件審決が受注調整を認めた63物件の入札に参加していない事業者も存在する。 ↩︎

シリーズ一覧全12件

- 第1回 クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか

- 第2回 意思の連絡における従業員の行為と事業者の責任との関係をどう考えるべきか

- 第3回 原産国をめぐる景品表示法と人権のコンプライアンスリスク管理

- 第4回 競争関係の程度は意思の連絡の成否に影響を与えるか

- 第5回 受注調整行為への参加の認定判断 - いわゆる相互拘束性要件を中心に

- 第6回 優良誤認表示の該当性と「相当の注意を怠った者」の判断

- 第7回 標準価格等の抽象的な価格についての合意は競争の実質的制限をもたらすか

- 第8回 談合組織への途中入会者について意思の連絡があったといえるか

- 第9回 優越的地位の濫用とならないためには?返品・減額の注意点

- 第10回 多摩談合事件における「競争の実質的制限」の判断

- 第11回 損保カルテルのリスク対応について日本機械保険連盟事件を踏まえ解説

- 第12回 ウイルス除去商品の事案に見る不実証広告規制の実務対応

弁護士法人大江橋法律事務所 東京事務所