勝因を分析する独禁法の道標6

第5回 受注調整行為への参加の認定判断 - いわゆる相互拘束性要件を中心に

競争法・独占禁止法

シリーズ一覧全12件

- 第1回 クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか

- 第2回 意思の連絡における従業員の行為と事業者の責任との関係をどう考えるべきか

- 第3回 原産国をめぐる景品表示法と人権のコンプライアンスリスク管理

- 第4回 競争関係の程度は意思の連絡の成否に影響を与えるか

- 第5回 受注調整行為への参加の認定判断 - いわゆる相互拘束性要件を中心に

- 第6回 優良誤認表示の該当性と「相当の注意を怠った者」の判断

- 第7回 標準価格等の抽象的な価格についての合意は競争の実質的制限をもたらすか

- 第8回 談合組織への途中入会者について意思の連絡があったといえるか

- 第9回 優越的地位の濫用とならないためには?返品・減額の注意点

- 第10回 多摩談合事件における「競争の実質的制限」の判断

- 第11回 損保カルテルのリスク対応について日本機械保険連盟事件を踏まえ解説

- 第12回 ウイルス除去商品の事案に見る不実証広告規制の実務対応

目次

監修:東京大学教授 白石忠志

編者:籔内俊輔 弁護士/池田毅 弁護士/秋葉健志 弁護士

本稿は、実務競争法研究会における執筆者の報告内容を基にしています。記事の最後に白石忠志教授のコメントを掲載しています。

同研究会の概要、参加申込についてはホームページをご覧ください。

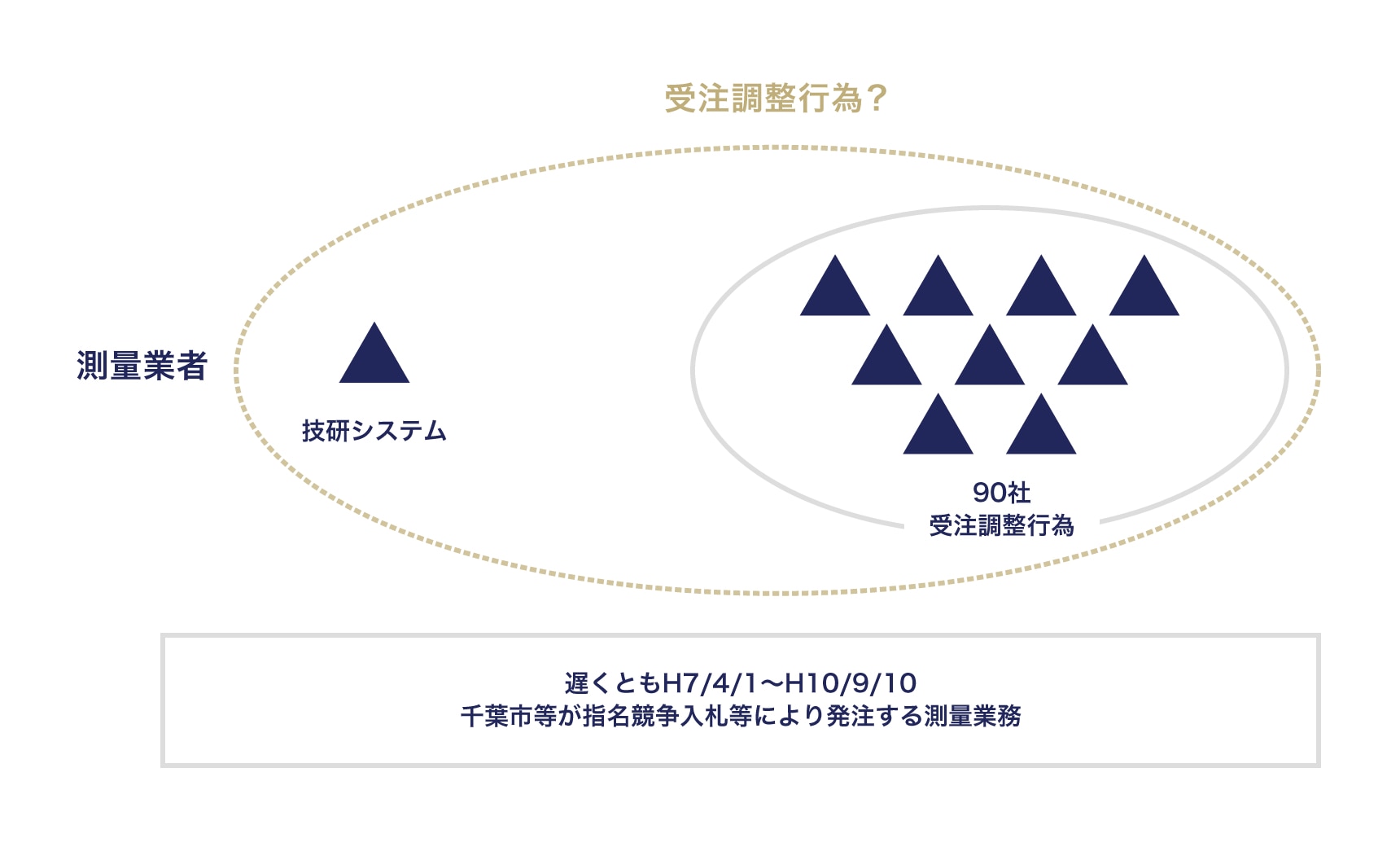

事案の概要

本事案(技研システム事件。以下同じ)は、公正取引委員会(「公取委」)の勧告 1 により、自治体等が発注する測量業務に関する指名競争入札や見積り合わせにおいて、測量業者91社が受注調整行為を行ったとされた、いわゆる入札談合に関するものである。当該測量業者のうち90社は受注調整行為を認めたのに対し、残る1社である技研システム(「本被審人」)のみは当該受注調整行為への参加を争ったため、本審判手続が開始され、本審決(公取委審判審決平成12年8月8日・平成11年(判)第5号。以下同じ)が下された。

本審決の特色は以下のとおりである。

- 審査官が本被審人の受注調整行為への参加を主張した個別入札案件は1件のみであること

- 本被審人は当該入札案件の個別調整に関する他の指名業者との会合に参加していること

- それにもかかわらず本審決では被審人の受注調整行為への参加が認定されなかったこと

本事案の概要

以下、本事案についてもう少し詳しく説明する。

本審判の前提となる手続

本審判の前提となる手続の概要は次のとおりである。

公取委は、千葉市および同市水道局(「千葉市等」)が指名競争入札または見積り合わせ(「指名競争入札等」)により発注する測量業務(「特定測量業務」)につき、測量業者91社が、遅くとも平成7年4月1日から平成10年9月10日(公取委による審査開始日)までの間(「本件期間」)受注調整行為を行っているとし、平成11年8月3日、上記91社に対し、不当な取引制限(独禁法2条6項)に該当し独禁法3条に違反する旨と排除措置をとるべき旨の勧告(「本勧告」)を行った(独禁法48条2項)。上記91社のうち、90社については当該勧告を応諾したため、公取委は、平成11年9月8日、そのまま審決(公正取引委員会勧告審決平成11年9月8日・平成11年(勧)第17号)を行った(独禁法48条4項)。ところが、残りの1社である技研システム(「本被審人」)のみは勧告に応じなかったため、公取委は平成11年9月30日、本被審人に対する審判(「本審判」)手続の開始決定を行った(独禁法49条1項)。

本事案における受注調整行為

公取委が認定した、前記測量業者90社による受注調整行為(「本件受注調整行為」)は以下のとおりである(本審判では、本被審人の本件受注調整行為への参加の有無が争点となったが、残り90社による本件受注調整行為の存在自体は争われていない)。

(a)90社については、千葉市等が指名競争⼊札等の⽅法により発注する測量業務(「千葉市等発注の特定測量業務」)について、受注機会の均等化および受注価格の低落防⽌を図るため、以下の合意(「本件合意」)の下に、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。

(ⅰ)千葉市等から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合には、次の方法により、受注予定者を決定する。

- 受注希望者が1名のときは、その者を受注予定者とする。

- 受注希望者が複数のときは、千葉市等の測量業務に係る発注業務担当者に対する営業活動の実績、過去の受注物件との関連性等の事情を勘案し、または持ち点(指名実績を基に指名1回を1点とするなどして算出した点数)を勘案して、受注希望者の間の話合いにより受注予定者を決定する。

- 受注希望者がいないときは、指名を受けた者の間の話合いにより受注予定者を決定する。

(ⅱ)受注すべき価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する。

(b)90社は、参加指名を受けた発注物件の現場説明の場や業界紙の掲載情報により相指名業者を把握して、電話連絡や現場説明終了後に行う会合により相指名業者間で受注希望を確認していた。そして、90社は、受注希望者が複数のときは、前記(a)(ⅱ)記載の事項のほか、特定の業者に受注させたいとの発注事務担当者の意向をも勘案して、受注希望者の間の話合いにより受注予定者を決定していた。

(c)90社は、これにより、千葉市等発注の特定測量業務のほとんどすべてを受注していた。

本被審人が参加した個別案件

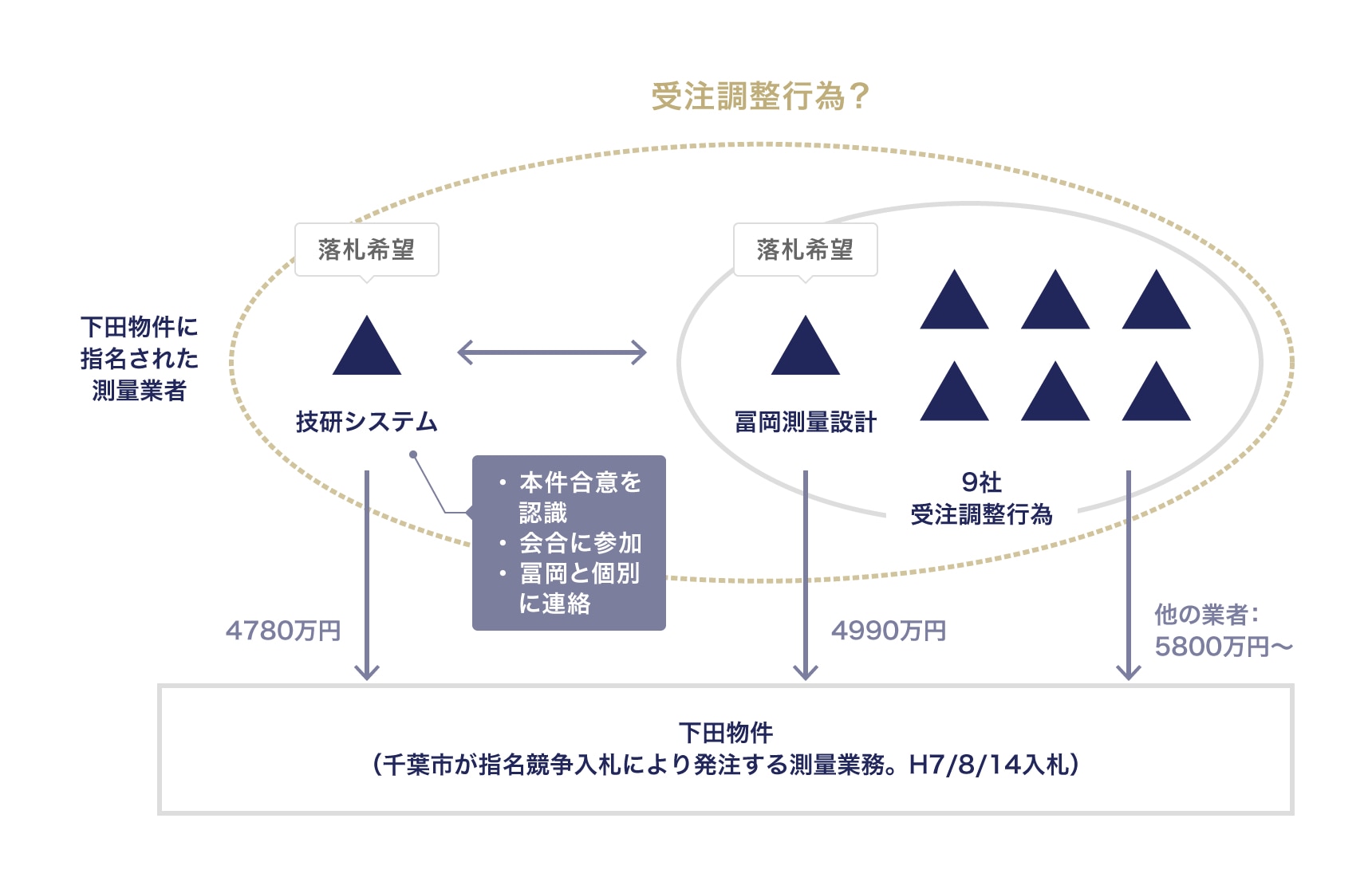

本件受注調整行為の対象となった個別案件はいずれも(一般競争入札ではなく)指名競争入札または見積り合わせであったところ、本被審人が本件期間において参加指名を受けた個別案件は2件のみであり、うち1件については、審査官から、本件合意に基づく受注予定者の決定が⾏われたとの主張はされていない。すなわち、審査官によって、本被審人が本件合意に基づき受注調整を行ったと主張された個別案件は1件(平成7年8月14日入札の下田最終処分場境界確定測量業務委託物件「(下田物件)」)のみであった。

下田物件において、発注者である千葉市は、本被審人、冨岡測量設計など計10社を入札参加者として指名した。冨岡測量設計および本被審人の2社は下田物件の受注を希望していた。

本被審人の営業担当者であった杉山課長(「杉山課長」)は、下田物件の当初から本件合意の存在を認識していたうえ、冨岡測量設計の営業担当者であった広坂部長(「広坂部長」)の呼びかけに応じ、他の指名業者9社の営業担当者とともに、料理店での会合(「本件会合」)に、それが本件合意に関する会合であることを知りながら参加した。また、本件会合後、杉山課長・広坂部長間で何度か連絡を取っていた(なお、本被審人は本審判において、杉山課長の本件会合への参加目的につき、受注調整を壊す目的、あるいは相指名業者の技術⼒、受注希望の熱意、積算⾦額等の情報収集を行う目的であったと主張している)。

冨岡測量設計および本被審人は下田物件の入札において競り合い、本被審人が同物件を落札した。残りの指名業者8社は、本件合意の下での落札希望者(すなわち、審査官の主張では冨岡測量設計または本被審人、本審決の判断では冨岡測量設計)が落札できるよう協力した。

個別案件(下田物件)の概要

本審決における判断

前記の事情を基に、本審決では、本被審人が本件合意に加わっていたものとは認められないとし、本被審人には独禁法3条の規定に違反する事実を認めることはできないとした。

本審決における判断枠組みと判断の分かれ目

では、審査官と審判官との間で判断が分かれた点は何だったのかについて、本審判における審査官の主張および本審決の前提となった判断枠組みについて概観しながら検討したい。

行為要件の認定に関する、先例に基づく判断枠組み

不当な取引制限が成立するためには、「他の事業者と共同して⋯相互にその事業活動を拘束し、又は遂行すること」(独禁法2条6項)が必要である。「共同して」と言うためには、単独の行為でない必要があり、そこには「意思の連絡」が必要となる 2 ところ、その内容は「複数事業者間で相互に同内容又は同種の対価の引上げを実施することを認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思があることを意味し、一方の対価引上げを他方が単に認識、認容するのみでは足りないが、事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要でなく、相互に他の事業者の対価の引上げ行為を認識して、暗黙のうちに認容することで足りる」3 とされている。

そして、特に入札談合事案においては、受注予定者の決め方や談合参加者の入札物件の割振り方に関する基本合意の後に、個々の入札物件ごとに受注者を決定し、当該受注予定者に確実に落札させるための入札参加者間での見積内容の調整(個別調整行為)が行われるという二段階構造が見られるところ、通常、基本合意については直接証拠を見出し難いことも多く、一方で個別調整行為についての直接証拠は比較的残りやすい。この点につき、協和エクシオ事件東京高裁判決 4 では、個別調整行為の状況から基本合意を推測することを許容したほか、基本合意の内容についても、入札の都度、話合いで決めるといった程度の抽象的な把握で足りるものとした 5。

本審判における判断の検討

これらを本審判についてみると、審査官の主張、本審決ともに、下田物件における本被審人の認識や行動などの状況から、下田物件に関する個別調整行為への本被審人の参加の有無を認定し、参加が認定できた場合にはそれによって基本合意の存在を推認する、というアプローチではある。

では、両者における、下田物件の個別調整行為への参加の有無についての結論の違いはどこから来たのか。

(1)審査官の主張

審査官の主張では、本被審⼈(の杉⼭課⻑)は本件合意の内容を認識していたことを認定し、そのうえで、杉山課長が本件会合に参加したこと、杉山課長は受注調整そのものに反対したわけではないこと、残りの指名業者8社は冨岡測量設計(または本被審人)が落札できるよう協力したことなどを踏まえ、(本被審人(の杉山課長)自身が積極的に個別調整行為に加担した事実までは認定しなかったものの)本被審人は他の9社とともに、受注予定者を被審⼈または冨岡測量設計のいずれか1社とするという個別調整行為を行ったものとし、被審人が本件合意に参加していたことを認定した。

(2)本審決の判断

一方、本審決においては、本被審⼈(の杉⼭課⻑)が本件合意の内容を認識していたとしても、そのことから直ちに本被審⼈が本件合意に加わっていたとは認めるに⾜りないとして、「本被審⼈が本件合意に加わっていたか否かは、個別物件についての受注調整に本被審⼈がどのようにかかわっていたかを具体的に検討することにより判断せざるを得ない」、とした。

具体的には、本被審⼈および冨岡測量設計が下⽥物件の受注を希望したそれぞれの事情、他の相指名業者8社の事情、本件会合の経緯、冨岡測量設計・本被審⼈間の入札当日に至るまでのやり取り等に関する事実をそれぞれ認定した上で、杉⼭課⻑が広坂部⻑からの冨岡測量設計の受注への協⼒依頼を一貫して断っており、冨岡測量設計との受注調整のための話合いには応じなかったことから、「このような被審⼈の⾏動は、受注希望者が複数のときは受注希望者の間の話合いにより受注予定者を決定するという本件合意に従ったものとは認められず、杉⼭課⻑が本件合意の内容を認識し、本件会合が下⽥物件に関する受注調整の目的で開かれることを認識した上で、これに出席したなどの事実を考慮しても、被審⼈が本件合意に基づき下⽥物件について受注調整を⾏ったものとは認めるに⾜りない」とした。

(3)公取委の内部規範:三要件基準

この違いを整理するのに参考になるのが、技研システム国賠訴訟高裁判決 6 で示された公取委の内部規範「三要件基準」である。同判決においては、公取委から「公正取引委員会は、i. 入札についての受注予定者に係る調整ルールが実効性をもって存在すること、ii. 当該事業者が受注調整ルールを認識していたこと、iii. 当該事業者が受注調整のための会合に参加し、受注調整ルールに特段の異を唱えないなど受注調整ルールに副った行動をしていたこと、以上の3点が認定されれば入札談合事案において不当な取引制限があり、かつ、これに当該事業者が参加したと認めるに十分であるとの判断基準(以下「三要件基準」という)に基づいて措置勧告を行っている」旨が主張されたと述べられている。

したがって、本件においては、審査官の主張、本審決いずれも、この三要件基準に従って検討されたと考えられるところであり、特に下田物件の個別調整行為への参加の有無については、「iii. 当該事業者が受注調整のための会合に参加し、受注調整ルールに特段の異を唱えないなど受注調整ルールに副った行動をしていたこと」の要件の有無という形で検討されたものと考えられる。

そして、審査官の主張では、杉山課長が本件会合に参加し、(自社が受注したい旨は主張したものの)個別調整行為を行うこと自体には特に異を唱えていなかったことをもって、要件iiiが満たされたものとし、一方で本審決は、そのような異を唱えない参加だけで要件iiiが充足されたとするには足りないとし、杉山課長が一貫して受注調整のための話合いに応じなかったことを捉え、「受注希望者が複数のときは⋯受注希望者の間の話合いにより受注予定者を決定する」という「受注調整ルールに副った行動をしていた」とはいえないとして、要件iiiの充足を否定した、ということであろう。

入札希望者を1社に絞り切れない場合の扱い

なお、審査官は、下田物件において受注予定者を(1社に決定できなかったものの)2社にまで絞ったことによっても個別調整行為は成立すると主張し、その根拠に協和エクシオ事件審決 7 を挙げている。

しかし、本審決は、協和エクシオ審決は基本合意の存在が認定済の状況において、課徴⾦の計算の基礎としての売上額の算定に際して受注予定者を1社に絞り切れなかった⼊札物件も売上額算定の対象になるとした事案であり、一方で本事案は、本被審⼈が基本合意に加わっていたか否かを争点とする(すなわち、本被審人については基本合意への参加は未だ認定されておらず、審査官は下田物件における個別調整行為の成立を認定し、それによって基本合意への参加を推認しようとしている)ものであるから、事案を異にするとして、当該主張を一蹴した。

相互拘束性に関する近時の考え方に照らした検討

本審決に対する疑問点

前記の本審決の結論につき、筆者としては、以下の点から疑問を感じるところである。

まず、杉山課長は、本件合意の存在、および本件会合が本件合意に関するものであることを、いずれも知りながら、本件会合に参加しているところ、本件合意に参加する意思のない事業者であれば、入札談合事件に巻き込まれることを恐れ、本件会合に参加しないのが通常であろう 8。また、本審決に現れた事実によると、杉山課長が広坂部長の要請を断ったのは専ら本被審人が受注を希望しているからであり(さらに杉山課長は広坂部長に対し、入札当日に、実際の仕事の8割を本被審⼈に任せるのであれば冨岡測量設計を受注予定者としてこれに協⼒する旨を提案している)、たとえば「談合は違法だから応じられない」などといった理由で断ったわけではない。とすれば、むしろ、本被審人は、基本合意に従う意思で本件会合に参加し、受注希望者が本被審人と冨岡測量設計の複数になったため、「受注希望者の間の話合いにより受注予定者を決定」しようとし、下田物件の個別調整行為に積極的に参加したとみるべきではないかと思われる 9。

そして、受注希望者を1社に絞れなかった場合であっても、前述の協和エクシオ事件高裁判決 10 においては(本審決の言うように直接対象となる論点が異なるとはいえ)、「[受注希望者を1社に絞り切れず]拘束関係がないままの状態で⼊札⼿続に移らざるを得ないことも起こり得る。そのような事態が予想され、また実際に⽣じたからといって、話合いによって受注予定者を決めようとする基本的合意が無意味なものとなるわけでないことはいうまでもなく、⼊札⼿続の前に話合いが⾏われたこと⾃体が重要であるし、競争者が2社に絞られることによってある程度の調整的効果はあったとみることもできる」と、それ自体が競争制限効果を有し、受注調整行為の射程に含まれることが述べられているところであり、仮に(本審決の結論とは異なり)本被審人の下田物件の個別調整行為への参加について上記のように積極的に評価された場合には、それは本件合意に参加したものと評価されるものと考えられる。

相互拘束性に関する検討

にもかかわらず、本審決が結論において本被審人の個別調整行為への参加を認定しなかったのはなぜか。本審決上は明らかではないものの、筆者としては、独禁法2条6項の「相互に」についての考え方が背景にあるのではないかと考える。

そこで、「相互に」についての独禁法実務上の考え方の変遷を概観するとともに、現在の考え方に照らすと本審決の結論が変わりうるかどうかについて検討する。

まず、「相互にその事業活動を拘束し」(拘束の相互性)について、昭和28年の新聞販路協定事件東京高裁判決 11は「共同行為は⋯各当事者に一定の事業活動の制限を共通に設定することを本質とするものである。従つて当事者の一方だけにその制限を課するような行為は、⋯共同行為にはあてはまらない」とした。しかし、この基準を厳密に適用するならば規制上多くの困難が生ずることもあり、平成3年に公取委が作成した「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(「流通・取引慣行ガイドライン」)では、事業活動の拘束は、その内容が行為者すべてに同一である必要はなく、行為者のそれぞれの事業活動を制約するものであって共通の目的の達成に向けられたものであれば足りる、とした。平成5年のシール談合刑事事件高裁判決 12 は、対象となる事業者は実質的な競争関係にあればよく、同質的競争関係にあることや取引段階を同じくすることまでは必要ない旨を明らかにした。平成8年の協和エクシオ事件高裁判決は、個別物件の受注意思や能力を持たない事業者につき、談合に加わり協力していた行為を相互拘束と捉え当事者とした。以上が、本審決の出された頃までの動きであり、当事者間の競争関係や拘束内容の共通性について、適用範囲の緩和が進んでいるといえる 13。

一方、本審決以降の動きをみると、平成14年の四国ロードサービス事件審決 14 では、談合の対象となる一連の個別案件につき、すべて特定の1社(四国ロードサービス)が受注し、他の談合参加者3社は当該受注に協力する、という、落札者と他の参加者との間で拘束内容の共通性を欠くのみならず、一見すると片務的とも見え、拘束の相互性も緩和されたとも言える基本合意の存在が認められた。さらに、平成24年の多摩談合事件最高裁判決 15 は、入札参加者が「本来的には自由に入札価格を決めることができるはずのところを、⋯取決め⋯に制約されて意思決定を行うことになる」ことを捉えて「事業活動を拘束」されたと認定した上で、「取決めに基づいた行動をとることを互いに認識し認容して歩調を合わせるという意思の連絡が形成された」ことから「共同して⋯相互に」要件の充足を認めており、「相互に」要件の希釈化と「共同して」すなわち「意思の連絡」要件への取込みがなされたとも見られるところである 16。

本事案において、本被審人は、本件会合には出席したものの、自らの受注希望を一貫して主張し、相指名業者8社は受注希望者に協力して入札した一方、本被審人と冨岡測量設計はともに受注を希望し、争って入札した。これを上記の一連の流れに置いてみると、本審決が出された時点(平成12年)では、拘束の相互性について、拘束内容の共通性は一応緩和されてきてはいるものの、四国ロードサービス事件審決よりは前である。

そうすると、本審決では、本被審人の立場は、「本件合意に関する会合に参加したとはいえ、下田物件1件のみであり、しかも、当該物件については相指名業者に対し、自社の受注を希望し、受注希望者が1社に絞り切れない状態で、自社の意思で自由に入札したもの」とも見え、「相互に⋯拘束」されたと評価するのは躊躇されたとも考えられる。

これに対し、「相互に」要件に関する現在の考え方から本事案を再検討すると、「本被審人は、本件会合を通じ、相指名業者9社との間で、「本被審人または冨岡測量設計が受注し、他の相指名業者8社はこれに協力する」旨の取決めを行い、これに基づいた行動をとることを互いに認識し認容して歩調を合わせるという意思の連絡を形成した」とも評価できるのではないかと思われる。

以上から、本審決において本被審人の下田物件での受注調整行為への参加が否定された背景には、その当時の独禁法実務における相互拘束性要件の考え方が影響していたものと考えられるところであり、また、当該考え方が変化した今日においては、本事案に対する結論も変わる可能性があるものと考えられる。

※本稿中、意見にわたる部分は、筆者の個人的見解であって、所属組織の見解ではありません。

白石忠志教授のCommentary

技研システム審決の決め手

技研システム審決(公取委審判審決平成12年8月8日・平成11年(判)第5号・審決集47巻224頁)における唯一の関係物件となった下田物件に関する会合には、技研システムを含む10社が出席したが、冨岡測量設計と技研システムが受注希望を表明し、受注予定者が決まらないまま会合は終了した。

技研システムは合意に参加したとはいえず不当な取引制限に該当しないとした審決の判断のポイントは、上記会合の結果、「冨岡測量設計と[技研システム]の間で話し合い、その結果を相指名業者に連絡する」という結論となった旨の認定をしたことであろう(審決案理由第二の二4(二)(審決集234頁))。

審査官は、2社が受注希望をして絞りきれなかったが独禁法違反とした先例として協和エクシオ審決を挙げた(審判審決平成6年3月30日・平成3年(判)第4号・審決集40巻49頁)。該当する物件である「昭和56年の横須賀・横浜基地物件」について、2社が受注希望を譲らず、「その結果右2社に受注希望者が選定され、また、[他の]入札参加者は2社のいずれかが受注できるように協力した」と認定されている(審決集40巻の81頁)。その物件の段階では違反行為が終了していない旨を述べた東京高裁判決も、同様の認定を前提としている(東京高判平成8年3月29日・平成6年(行ケ)第80号・審決集42巻424頁(審決集42巻の452〜453頁))。

そうであるとすれば、2件の間には事案の違いがある。協和エクシオの事案では、他の参加者が、2社のいずれとなるかには関知しないがとにかく協力する、という旨の合意があった。技研システムの事案では、他の参加者が、2社のいずれとなるかの連絡を受けた上で協力する、とされていたところ2社のいずれとなるかが決まらない旨の連絡を受け合意の前提が失われた(詳しくは、審決案理由第二(審決集231〜236頁))。

公取委の勧告を原因として技研システムが国や自治体等から指名停止処分を受けたことについての国家賠償請求事件に係る判決がある(東京地判平成14年12月26日・平成13年(ワ)第13381号・審決集49巻654頁、東京高判平成15年4月24日・平成15年(ネ)第732号・審決集50巻749頁)。国家賠償請求事件では、公取委の勧告に国家賠償法上の違法性があったか否かが争われる。公取委審査官が抱いた疑いが合理的であったか否かが問題となるのであって、結論として独禁法違反となったか否かとは直接の関係はない。

-

独禁法48条2項。本件は平成17年独占禁止法改正以前の事案であり、また、本稿で記載する参照条文はすべて平成17年改正前のものである。 ↩︎

-

菅久修一編『独占禁止法〔第4版〕』(商事法務、2020)20頁 ↩︎

-

金井貴嗣・川濱昇・泉水文雄編著『独占禁止法〔第6版〕』(弘文堂、2018)57頁 ↩︎

-

技研システム国賠訴訟高裁判決・前掲注6)および平林英勝「技研システム(株)による国家賠償請求事件(東京地判平成14・12・26―審査官の職務義務と基本合意の認定―)」公正取引734号71頁(2011)でも同種の指摘がされている。 ↩︎

-

平林・前掲注8)71頁も、「X[本被審人]は業界の受注調整ルールを利用して受注しようと受注調整に参加した時点で、基本合意に同意しそれに加わる意思表示をしたものと推定され、不当な取引制限行為の既遂に達したとみるべきであると考える。⋯そもそも「真の競争者」ならば受注調整の場に出席しないはずである」とする。 ↩︎

-

協和エクシオ事件高裁判決・前掲注4)「昭和56年の横須賀・横浜物件」に関する記載 ↩︎

-

東京高裁昭和28年3月9日判決・高民集6巻9号435頁。東宝・新東宝事件高裁判決(東京高裁昭和28年12月7日判決・高民集6巻13号868頁)も同旨。 ↩︎

-

深津健二「判批」金井貴嗣・泉水文雄・武田邦宣編『経済法判例・審決百選〔第2版〕』(有斐閣、2017)38頁、稗貫俊文「判批」同百選40頁、西村暢文「判批」同百選50頁 ↩︎

-

和田健夫「判批」金井・泉水・武田・前掲注13)42頁、菅久・前掲注2)32頁 ↩︎

シリーズ一覧全12件

- 第1回 クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか

- 第2回 意思の連絡における従業員の行為と事業者の責任との関係をどう考えるべきか

- 第3回 原産国をめぐる景品表示法と人権のコンプライアンスリスク管理

- 第4回 競争関係の程度は意思の連絡の成否に影響を与えるか

- 第5回 受注調整行為への参加の認定判断 - いわゆる相互拘束性要件を中心に

- 第6回 優良誤認表示の該当性と「相当の注意を怠った者」の判断

- 第7回 標準価格等の抽象的な価格についての合意は競争の実質的制限をもたらすか

- 第8回 談合組織への途中入会者について意思の連絡があったといえるか

- 第9回 優越的地位の濫用とならないためには?返品・減額の注意点

- 第10回 多摩談合事件における「競争の実質的制限」の判断

- 第11回 損保カルテルのリスク対応について日本機械保険連盟事件を踏まえ解説

- 第12回 ウイルス除去商品の事案に見る不実証広告規制の実務対応

公正取引委員会事務総局 経済取引局デジタル市場企画調査室