勝因を分析する独禁法の道標6

第4回 競争関係の程度は意思の連絡の成否に影響を与えるか

競争法・独占禁止法

シリーズ一覧全12件

- 第1回 クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか

- 第2回 意思の連絡における従業員の行為と事業者の責任との関係をどう考えるべきか

- 第3回 原産国をめぐる景品表示法と人権のコンプライアンスリスク管理

- 第4回 競争関係の程度は意思の連絡の成否に影響を与えるか

- 第5回 受注調整行為への参加の認定判断 - いわゆる相互拘束性要件を中心に

- 第6回 優良誤認表示の該当性と「相当の注意を怠った者」の判断

- 第7回 標準価格等の抽象的な価格についての合意は競争の実質的制限をもたらすか

- 第8回 談合組織への途中入会者について意思の連絡があったといえるか

- 第9回 優越的地位の濫用とならないためには?返品・減額の注意点

- 第10回 多摩談合事件における「競争の実質的制限」の判断

- 第11回 損保カルテルのリスク対応について日本機械保険連盟事件を踏まえ解説

- 第12回 ウイルス除去商品の事案に見る不実証広告規制の実務対応

目次

監修:東京大学教授 白石忠志

編者:籔内俊輔 弁護士/池田毅 弁護士/秋葉健志 弁護士

本稿は、実務競争法研究会における執筆者の報告内容を基にしています。記事の最後に白石忠志教授のコメントを掲載しています。

同研究会の概要、参加申込についてはホームページをご覧ください。

本稿では、三菱ビルテクノサービス事件(以下「本件」という)1 を題材として取り上げる。

本件は、公取委が、審判開始決定において不当な取引制限を認定したが、審判審決は、標準価格の調整という事実があったとしても、意思の連絡に当たるようなものであったとはいえないとして、不当な取引制限は成立しないと結論付けたものである(一部の被審人との関係でのみ否定するのではなく、すべての被審人との関係で、その存在自体を否定)。

不当な取引制限の要件としては、意思の連絡があるか否かのみが問題にされることが多いが、相互拘束に関連して、「事業者が競争関係にあること」も要件であるとされる。本件ではこの要件の充足が認められたわけであるが、意思の連絡が認められるか否かの検討に際して、改めて競争関係の実態に着目して要件の充足が争われ、被審人らの主張が認められたものといえる。

本稿では、公取委の判断が覆った要因について分析するとともに、今後の実務に与える示唆について考えてみたい。

三菱ビルテクノサービス事件の概要

事案の概要

本件では、昇降機の販売・設置等を業とする三菱ビルテクノサービス(以下「三菱」という)を含む被審人6社が、「昭和57年8月31日…昭和58年度の昇降機の保守の標準料金について、前記資料を原案として協議を行い、一部の者の一部機種の引上げ率を修正し、6社の昇降機の機種別に、最も標準的な停止階床等の区分に応じた昭和58年度の昇降機の保守の標準料金を別紙のとおりとすることに決定した」ことが不当な取引制限に該当するとして、昭和59年4月20日付けで審判開始決定が行われ、平成6年7月28日に後記1-2の審判審決がなされた。

なお、本件は平成27年改正により廃止された審判制度のさらに前の審判制度下で審理された事件であり、上記審判開始決定に先立ち、被審人らに対して昭和59年3月に勧告がなされるなどの経過を経ており、単純に比較できるものではないが、審判開始決定は現在の排除措置命令と類似し、審判審決は審判開始決定を改めて公取委が審理し判断するもの(平成27年改正により廃止された当時の審決に類似するもの)である。

審判審決

(1)審査官の主張

上記1-1のとおり、「昭和57年8月31日…昇降機の保守の標準料金について…別紙のとおりとすることに決定した」旨主張した。

(2)被審人の主張(争点)

被審人らは、大要、以下のとおり不当な取引制限の成立を争った。

被審人6社は昇降機の保守を供給する市場においては競争関係にない

争点②

標準料金を共同で決定することは不当な取引制限に当たらない

争点③

審査官が主張する料金協定を行っていない

争点④

上記協定は破棄されて1年以上が経過したから、勧告ひいては審判開始決定は違法である

争点①は、「事業者が競争関係にあること」も不当な取引制限の要件であるという理解を前提としたものであると解される。

争点②は、争点①の主張が認められないとしても、標準料金の性質上、それを共同で決定しても相互拘束になり得ず、したがって不当な取引制限には当たり得ないという主張であると思われる。

争点③は、争点②の主張が認められないとしても、本件では不当な取引制限に当たる事実はないと争うものである。

(3)審判審決(争点に対する判断)

審判審決は、大要、以下のとおり判断し、不当な取引制限は成立しないと結論付けた。

被審人らは競争関係にある

争点②について

標準料金を共同で決定することは不当な取引制限に当たる

争点③について

「本件料金協定を認めることはできないといわざるを得ない」

争点④について

判断を要しない

(4)判断が覆った争点(争点③の詳細)

争点①②は審査官の主張が認められたため、判断が覆ったのは争点③によるものである。争点③は、以下のⅰからⅳに分けることができる。

「被審人らは、他の被審人の改定案を基準にして自社の改定案を調整したと認めることができるかどうか」

争点③-ⅱ(確定額についての意思の連絡)

「被審人6社は、8月31日の本件会合において共同して審査官主張の料金協定(確定額)をしたものであるかどうか」

争点③-ⅲ(引上率についての意思の連絡)

「被審人6社が、8月31日の本件会合において、共同で標準料金を約3ないし3.5パーセント程度引き上げる旨の、あるいは6社の値上げ率が約3ないし3.5パーセント程度の枠内に収まっていることを相互に認識してほぼその線で値上げする旨の協定をした事実が認められるかどうか」

争点③-ⅳ(三菱案による旨の意思の連絡)

「被審人6社が、8月31日の本件会合において、共同して被審人三菱の改定案を動かぬ所与のものとして、右改定案を参考、基準にして各社の標準料金の引き上げ幅を決定する趣旨の協定をした事実が認められるかどうか」

争点③-ⅰについては審査官の主張が認められているため、ポイントは争点③-ⅱ~ⅳということになる。

争点③-ⅱ~ⅳのうち審判開始決定でも指摘されている態様(争点③-ⅱ)については、8月31日の会合の状況、標準料金表をめぐる被審人らの言動等を基に意思の連絡には当たらないと判断されている。これに対し、争点③-ⅲ・ⅳについては、既に具体的な金額でやり取りされている中で率で合意するのが不自然であること(③-ⅲ)、三菱の案を基準にしているという実態がないこと(③-ⅳ)を主な理由として排斥されている。

「被審人日立は同三菱と相互に標準料金の改定案を調整し、被審人東芝、同日本オーチス、同フジテック(ただし、8月31日以降である。)は被審人三菱の改定案を参考にしてそれぞれ自社の改定案を調整したことが各認められる」

争点③-ⅱ(確定額についての意思の連絡)

「前記各事実及び前掲各証拠を総合するも、審査官主張の料金協定(確定額)を認めるに十分ではなく、他に右事実を認めるに足る証拠はない」

争点③-ⅲ(引上率についての意思の連絡)

「割合で値上げする旨の協定をした事実は、…不自然、不合理な点があること及び前掲各証拠はそれ自体それほど証明力が強いわけではないことを考慮すると、本件全証拠によるも、これを認めるに十分ではない」

争点③-ⅳ(三菱案による旨の意思の連絡)

「右合意内容自体及び前記認定の本件会合の状況からみて、唐突で不自然であり…前記説示したように事前に右に関しなんらかの話があってしかるべきであるのに、そのような事実を認めることはできず、前記のような料金協定がされた旨認定することは、これまた困難といわざるを得ない」

公取委が判断を覆した勝因の分析

前記1-2のとおり、公取委は、被審人らは競争関係にあり(争点①)、標準価格の調整は意思の連絡に当たり得るものであり(争点②)、かつ、標準価格の調整の事実があった(争点③-ⅰ)と判断したが、本件では意思の連絡があったとはいえない(争点③-ⅱ~ⅳ)と判断した。争点③-ⅱ~ⅳについては、争いのない事実および関係各証拠からみて、確定額(争点③-ⅰ)とも、引上率(争点③-ⅱ)とも、三菱改定案を基にする(争点③-ⅲ)とも、いずれの合意もあったとはいえないと評価されたことになるが、そのように評価されたのはなぜか。

意思の連絡(争点③-ⅱ~ⅳ)をめぐる理由付け

争点③-ⅱ~ⅳにおいては、争点③-ⅰで認定した改定案のやり取りの事実を踏まえて、これによって審査官が主張する内容の意思の連絡が形成されたと合理的に説明できるか否かが丁寧に検討されている(たとえば、8月31日の会合の所要時間や他の議題から、審査官が主張する内容の意思の連絡をするには十分な余裕がなかった等の判断が示されている)。もっとも、争点③-ⅱ~ⅳの判断には、以下の理由①~③のような、観点が異なると感じさせる理由付けが含まれている。

前記認定の本件昇降機の保守に係る競争の実態及び標準料金の性格、機能からみれば、被審人6社は、料金協定をするにしても相互に他社のおおよその値上げ状況を知れば十分であり、被審人各社は他社の個々の具体的な改定案について、それ程の関心を持っていないとも思われること(争点③-ⅱの理由部分)

理由②

前記認定のように被審人6社が自社又は自社系列メーカー製の昇降機のみを保守している現状では、事前の話合いもなく、被審人5社が被審人三菱の改定案を知るのと引換えに自社の改定案を教えることは有り得ないことではないこと(争点③-ⅱ・ⅳの理由部分)

理由③

橋本(三菱)は、被審人5社の改定案を収集するのが主で、その見返りとして自社の改定案を教えたとも思われること(争点③-ⅱ・ⅳの理由部分)

上記理由①~③では、被審人らによる競争の実態、具体的には自らまたは自らの系列メーカーのもののみを保守していることや、個別の改定案に対する関心が低かったことが指摘されている。意思の連絡があったことを否定するとなると、「相互に他の事業者の対価の引上げ行為を認識して、暗黙のうちに認容すること」(東京高裁平成7年9月25日判決・平成6年(行ケ)第144号(東芝ケミカル事件))を否定する事情が摘示されることになるはずであるが、上記理由①~③は、これを否定する趣旨であると読めないわけではないが、ある程度の関心を有していたとも読めるなど(理由①)、半ばこれを肯定している面もある。理由②および③は、関心がまったくないのであれば理由②や③で指摘されるような行為をしないであろうから、積極的な理由付けというよりは、理由①を補足する趣旨のものであると考えられる。

意思の連絡を否定した理由と要件との関係

それでは、理由①はどのような意味を有するのであろうか。この点については、争点①(被審人らが競争関係にあること)と関連付けて理解できるのではないだろうか。すなわち、前記1-2(3)で述べたとおり、争点①において被審人らは競争関係にあると判断されているものの、被審人らは「他社製の昇降機について、少なくとも主要な独立保守業者が行っている程度、内容の保守を行うことができ(る)」という潜在的な競争関係に過ぎず、被審人らと主たる競争関係にあるのは独立保守業者であったと認定されている(被審人らの会合は対独立保守業者に関する情報交換の意味があったとも認定されている)。かかる認定は、争点①に関する判断においては本来必要ない(潜在的な競争関係であっても争点①を満たす以上はそれ以上の認定は必要でない)ことからすると、この判断が示されたのは、この認定が争点③-ⅱ~ⅳに関連し得るからであるとも読むことができる。

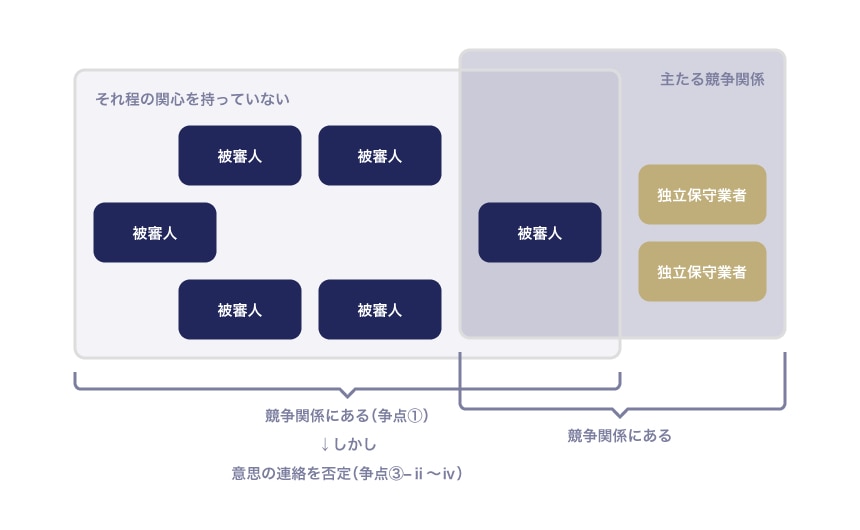

どのように関連するかといえば、被審人らは「競争関係にない」わけではない(争点①に対する判断参照)が、被審人らの競争は主として被審人ら間ではなく独立保守業者との間でそれぞれ行われていたから、被審人ら間で容易に意思の連絡が成立するというほどの競争関係があったとはいえない。このように、被審人らは、競争関係にないわけではないが主として競争しているわけではないため「それ程の関心を持っていない」ということであり、そのような関係であるならば、標準価格の調整という事実があったとしても、(意思の連絡に至り得ないものではないが、少なくとも審査官が主張するような内容の)意思の連絡に当たるようなものであったとはいえない、という意味で述べられているものと理解できる。

上記について図示すると次のとおりである。

三菱ビルテクノサービス事件における競争関係

実務に与える示唆

競争関係の程度と意思の連絡の関係

前記2-2のように競争関係の実態に即した判断がなされた点については、どのような事案にも有用であるとはいえないものの、不当な取引制限の要件の充足を検討するにあたっての視点を示すものとして参考になる。

つまり、不当な取引制限の要件としては、意思の連絡があるか否かのみが問題にされることが多いが、相互拘束に関連して、「事業者が競争関係にあること」も要件であるとされる。本件では、争点①においてこの要件の充足が認められたわけであるが、意思の連絡が認められるか否かの検討(争点③)に際して改めて競争関係の実態に着目して要件の充足が争われ、被審人らの主張が認められたものといえる。

要件が複数ある場合、これらは相互に独立して検討されるのが通常であって、ある要件の充足にあたり検討した事実が他の要件の充足の検討にあたり改めて活用できるという場面は多くはない。もっとも、独禁法2条6項の構造も相俟ってか、何を1つの要件として捉えるかについても解釈があり得るところであり、「事業者が競争関係にあるか」という要件(争点①)との関係で着目した事実を、「意思の連絡があったこと」という要件との関係でも改めて考慮されたものといえる。

企業結合規制の文脈において、「一定の取引分野」の要件の充足を否定する(同一の取引分野の取引とはいえないことを示す)事実を「競争を実質的に制限することとなる」との要件でも検討することがあるが、これは「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる」という要件をさらに分割したものであることによるものであると考えられる。「事業者が競争関係にあること」と「意思の連絡があること」という要件も、それと類似の関係にあるのではなかろうか。

このような「それ程の関心を持っていない」という理由付けは、定量化できるものではないし、多くの場合、一定の関心があるからこそ情報交換を行うはずであることからすると、どのような市場(競争関係)においても通用する論理であるとはいえない。もっとも、競争関係にあるとみられる事業者であっても関心の度合いが均一であるということもない(どのような市場でも競争関係の濃淡はある)。そのため、はなからこのような視点を捨ておく理由はなく、関心の程度という観点からの立論がなし得ないか改めて検討することに意義がある。

特に本件のような、いわゆる「星取表」ともいえる事業者間のやり取りを示す物が発見された場合においては、物が物証として意味を持つのは要証事実が定まった後のはずであるにもかかわらず、ある種の先入観によって違反を立証する側は慢心し、争う側は諦念を抱きがちになる。本件は、そのような場合であっても、改めて審理の対象となる(あるいは対象とされている)意思の連絡の内容と当該物との関係を丁寧に検討すべきであること、加えて、その際に「競争関係にあるのか、あるとしてどの程度か」という視点を見落としがちであることを示唆した事案といえるのではないだろうか。

意思の連絡の成否を分ける境界線

一方、本件では、「被審人6社が、本件昇降機の標準料金につき何らかの料金協定をしているとの疑いは拭い切れない」として、不当な取引制限が成立する可能性も表明されている。

本件では、審判開始決定において、意思の連絡の時点が8月31日の会合の時であり、その内容は別紙に添付された標準価格表のとおりであったというように、審理の対象が特定され(過ぎ)ていたために不当な取引制限の成立が否定されてしまったとも考えられる。そうであるならば、審判の対象をどのように設定すれば、審理の対象を特定し過ぎることなく不当な取引制限が成立したという結論を得ることができたのであろうか。換言すれば、意思の連絡が認められる場合と「それ程の関心を持っていない」として意思の連絡が認められない場合の境界線はどこにあるのであろうか、という疑問である。

「一方の対価引上げを他方が単に認識、認容する」(前掲東芝ケミカル事件東京高裁判決)のを超えて何があれば違反となるのか 2、意思の連絡の成否の限界を意識させる一事例でもあると思われる。

白石忠志教授のCommentary

不当な取引制限と競争関係

独占禁止法には「競争関係」という4文字の言葉を定義する規定はないが、暗黙のうちに、複数の事業者の間に2条4項の「競争」が存在する関係を指して「競争関係」と呼んでいるものと思われる。

「不当な取引制限」を定義する2条6項には「競争関係」という4文字は現れないが、少なくとも2つの場面で、競争関係が問題とされる。

第1の場面は、2条6項が「相互に」その事業活動を拘束し、というとき、共同行為を行う複数の事業者の間に競争関係があることは必要か、という論点である。競争関係にあるA・B・Cの間の競争が共同行為によって実質的に制限されるような場合であっても、その共同行為が、AとMによるものであって、AとMの間には競争関係がない場合に、AとMによる共同行為は「相互に」その事業活動を拘束したといえるか、という問題である。変種としては、A・B・C・Mによる共同行為が認定され、A・B・Cの間には競争関係があるからA・B・Cは問題なく違反者とできるが、Mは違反者とできないのではないか、という問題ともなる。

この第1の論点については、長い間、競争関係が必要であるという考え方が支配していたが、近年では、競争関係がなくとも「相互に」を満たす、という考え方が定着し、事例が蓄積されつつある。

今回の本文の題材に関係するのは、次の第2の場面である。

第2の場面は、そもそもA・B・Cの間に競争関係がない、という場合の取扱いである。それはすなわち、A・B・Cの間には2条4項にいう「競争」がない、ということであり、そうであるならば、A・B・Cの間に共同行為があったとしても「競争を実質的に制限する」という状態は生じ得ないのではないか、ということになる。

独占禁止法の分野では、どういうわけか、2条4項の「競争」の定義を軽視する論説が後を絶たず、A・B・Cの間に競争関係がなくとも「競争を実質的に制限する」が成立し得るかのような論が展開されることがあるが、いずれも論理性を欠いており、審決や判決で採用されたことはない。

この問題が論ぜられた最近の例として、リニア中央新幹線の工事発注に関する刑事事件がある。JR東海が発注する個別の工事については、それぞれについて、JR東海が特定の事業者のみに情報提供をしていたので、当該特定の事業者と他の被指名事業者との間には2条4項の「競争」はないから、共同行為があったとしても、「競争を実質的に制限する」の成立はあり得ない、との旨の反論がされた。判決は、そのような法律論の可能性を否定せず、しかし、その事案においては2条4項の「競争」があったとする旨の判断をしている(東京高裁令和5年3月2日判決・令和3年(う)第784号)。

本文の題材であるエレベータ保守料金の事件の事案では、上記のA・B・Cに相当する者の間に、2条4項の「競争」が、ゼロであったとはいえないが、相当に希薄であった模様である。

本文の分析は、ゼロであったとはいえないために2条4項の「競争」の成立それ自体は認められたものの、相当に希薄であったというニュアンスが2条6項の「他の事業者と共同して」(これが「意思の連絡」と解釈されている)の成否の判断に影響を与えたのではないか、とするものである。傾聴に値する分析であるように思われる。

-

白石忠志『独占禁止法〔第3版〕』(有斐閣、2016)203頁 ↩︎

シリーズ一覧全12件

- 第1回 クアルコム事件ではライセンス契約の独禁法違反がどう争われたか

- 第2回 意思の連絡における従業員の行為と事業者の責任との関係をどう考えるべきか

- 第3回 原産国をめぐる景品表示法と人権のコンプライアンスリスク管理

- 第4回 競争関係の程度は意思の連絡の成否に影響を与えるか

- 第5回 受注調整行為への参加の認定判断 - いわゆる相互拘束性要件を中心に

- 第6回 優良誤認表示の該当性と「相当の注意を怠った者」の判断

- 第7回 標準価格等の抽象的な価格についての合意は競争の実質的制限をもたらすか

- 第8回 談合組織への途中入会者について意思の連絡があったといえるか

- 第9回 優越的地位の濫用とならないためには?返品・減額の注意点

- 第10回 多摩談合事件における「競争の実質的制限」の判断

- 第11回 損保カルテルのリスク対応について日本機械保険連盟事件を踏まえ解説

- 第12回 ウイルス除去商品の事案に見る不実証広告規制の実務対応

島田法律事務所

- コーポレート・M&A

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法