展望 2020年の企業法務

第7回 SDGsと企業法務 「人権」に対するコミットメントが重みを増す1年に

国際取引・海外進出

シリーズ一覧全11件

- 第1回 スタートアップ法務の2020年のトレンド

- 第2回 働き方改革の「実」が問われる1年に、パワハラ対策にも本腰を

- 第3回 特許・意匠・不正競争防止法を中心とした改正の影響

- 第4回 変わる著作権法、2020年の企業法務に求められる5つのこと

- 第5回 知財調停を活用するポイントと知財経営を実践するヒント

- 第6回 プラットフォーム事業者に対する独占禁止法による規制

- 第7回 SDGsと企業法務 「人権」に対するコミットメントが重みを増す1年に

- 第8回 会社法改正の成立と株主総会実務への影響

- 第9回 個人情報保護法改正の動向と、企業の実務に与える影響に注目を - 情報・セキュリティ分野(前編)

- 第10回 法制の動向を見据え、社内で収集・蓄積されているデータの棚卸しを - 情報・セキュリティ分野(後編)

- 第11回 リーガルテックの現状と法務人材のスキル・働き方・キャリア

目次

2019年の振り返りと2020年に向けて

2019年の特徴

2015年に国連が採択したSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の17のゴール・169のターゲットは幅広い社会課題を包括的にカバーすることを試みていますが、いずれもESG(環境・社会・ガバナンス)と深く関連しています 1。そのため、近年のサステナビリティレポートや統合報告書からは、企業がSDGsへの取り組みをもって投融資家をはじめとするステークホルダーに対してESG経営のエビデンスとして示す傾向が見られます。企業価値、ガバナンスやコンプライアンスといった概念が示す内容の変容が顕著だったことが2019年の1つの特徴と言えるでしょう。

企業・投融資家ら、そして国連をはじめとする国際機関などによるESGを基軸としたアクティブなエンゲージメントは2019年も目まぐるしく展開されました。同時に、NGOなど市民社会もSDGs、ESGという切り口から持続的な企業活動に積極的に提言し、「サステナビリティ」がパブリック、プライベート、ソーシャルのいずれの世界でも共通言語として確立したことを実感する1年でもありました。

ESGの動向と日本の状況

「E(環境)」では気候変動に対し警鐘を鳴らしたスウェーデンのグレタ・トゥーンベリ氏の活動が世界中で大きな注目を集め、日本各地でも実施された気候マーチにもその勢いは波及しました。しかし、2020年からのパリ協定の本格的実施を前にスペインで開催されたCOP25は、なお各国政府からのコミットメントが不十分と批判が残る結果に終わりました。日本は、CO2排出量が多いとして批判される石炭火力発電を推進し、脱炭素へ向けた具体的な取り組みを示さなかったことを理由に「化石賞」も受賞しています 2。

とりわけ実効的な取り組みが少ないと指摘されている「S(社会)」について、国際社会では「Me too運動」が、2019年6月のILOによる職場での暴力やハラスメントを全面的に禁止する新たな条約の採択につながりました。国内でも2019年5月には企業にパワハラ防止措置を義務付けるハラスメント規制法案が可決されたものの、経団連はこの条約の投票は棄権しました。2019年12月に公表された世界経済フォーラムによるジェンダーギャップで昨年よりさらに順位を落とし、153か国中121位とされた日本のジェンダー状況は、SDGs、ESGのいずれでも大きな課題と認識されています。

相次ぐ企業の不祥事を受け、「G(ガバナンス)」では適時の情報開示に基づく「説明責任」と「透明性」の意義が改めて問われています。この点からも2018年に改訂されたコーポレートガバナンス・コードで「十分な人数」の必要性が加えられ 3、また昨年12月に成立した改正会社法により上場企業等にその設置が義務付けられた社外取締役や既存の監査制度の実効性を担保することが求められます。

2030年まであと10年に迫る

いよいよSDGsが目標としている2030年まで10年となりました。ESG市場は、2019年時点でPRI署名機関が2,372、運用資産残高の総額は86.3兆ドル(約9,446兆円超)となるまでに成長を遂げています 4。一方で、2019年6月に発表された2018年SDGs報告書がこのままでは2030年までにターゲットを達成できない分野があると指摘したことをうけて、アントニオ・グテーレス国連事務総長は危機感をもったさらなる取り組みを強く促しました 5。

国境を超え、政府・企業・市民社会といったマルチステークホルダーによる協働が持続可能な社会の実現に向けた鍵となり、それは同時に企業が生き残りを図るためにも必要です。

国際人権とコーポレートガバナンス・コンプライアンス

国連ビジネスと人権に関する指導原則

SDGs・ESGが企業活動に与える影響力がより一層大きくなることが予測されるなか、「人権」に対するコミットメントの重みがとりわけ企業法務において一段と増すと考えられます。

SDGsが採択される4年前、2011年に国連人権理事会が全会一致で承認した国連「ビジネスと人権に関する指導原則(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)(以下、指導原則)」は国家の人権を保護する義務に加え、企業が人権を尊重する責任(Responsibility to respect human rights)を明示し、SDGsに取り組む前提 6 とされています。

31原則から成る指導原則は、下記3つの主要な柱について、世界人権宣言、自由権・社会権規約、ILO宣言が述べる中核的労働基準7といった国際人権基準に則って求められる行動を述べたものです。

- 国家の人権保護義務(指導原則1〜10)

- 企業の人権尊重責任(同上11〜24)

- 人権侵害の被害者の救済へのアクセス(同上25〜31)

企業には、その責任を果たすため人権デュー・ディリジェンスを実施することなどを求めています。これは経営陣が表明する指導原則に対するコミットメントのもと(「人権方針」と題したものが多く見られます)、サプライチェーン・バリューチェーン全体を通じた企業活動による人権侵害のリスクを特定し、予防・軽減し、グリーバンスシステムを通じて救済する継続的なプロセスを指します。対象企業は本社所在国や業種、規模を問わず、プロセス全体を通じてステークホルダーとのエンゲージメントが重視されます。たとえ国内法令を遵守しているとしても、それが国際人権基準に合致していない場合には、指導原則に基づくコンプライアンスとしては不十分とされることに特に留意する必要があります。

指導原則それ自体はいわゆるソフトローと呼ばれる拘束力をもたないルールであるにもかかわらず、人権デュー・ディリジェンスが2020年の企業にとって重要な意味をもつのは、まさにこれがSDGsとESGが目指す世界を具体化するものだからです。

いずれも短期的ではなく中長期的視点から「利益」を捉えるものであり、「人権」課題に正面から取り組むことが企業の中長期的利益の確保にも資すると考えられます。だからこそ、すでに国際社会では人権課題を企業活動の中核に据えることはコンセンサスとなっています。

加速する人権デュー・ディリジェンス法制化の流れ

指導原則が公表されて以降、世界各国・地域でこれを実施するための数多くの動きが起きました。2012年のカリフォルニア州サプライチェーン透明法、2014年のEUの非財務情報開示指令に続き、2015年には英国現代奴隷法が施行されました。

これは一定規模以上の企業を対象とし、そのサプライチェーン上の現代奴隷の有無とそれに関する取り組みなどの公表を求めるもので、要件に該当する日本企業もステートメントを公表し対応してきました。ただ原則として、市場評価に任せる同法の拘束力は弱く実効性に欠けるという批判は根強く、対して2017年3月に施行されたフランス人権デュー・ディリジェンス法、2019年1月に施行されたオーストラリア現代奴隷法では、公表義務を負う対象項目がより具体化されました。

いずれの法律もサプライチェーン全体の人権リスクを対象とした人権デュー・ディリジェンスの実施、特定された人権リスク対応策の有効性やモニタリングなどを含みます。さらにフランスでは、要件を充足する人権デュー・ディリジェンス計画策定の義務付け請求や不十分なデュー・ディリジェンス計画に起因する損害に対する賠償請求が一定の条件で可能となるなど、まさに企業活動全体での国際人権の尊重が法的義務であることがより強調されたものとなっています。

人権デュー・ディリジェンス法制化の主な流れ

| 年月 | 法令など |

|---|---|

| 2012年 | カリフォルニア州サプライチェーン透明法施行 |

| 2014年 | EU 非財務情報開示指令成立 |

| 2015年 | 英国現代奴隷法施行 |

| 2017年3月 | フランス人権デュー・ディリジェンス法施行 |

| 2019年1月 | オーストラリア現代奴隷法施行 |

| 2019年5月 | オランダ 児童労働人権デュー・ディリジェンス法制定(2022年施行予定) |

実際にフランスでは、昨年10月、ウガンダでの石油採掘プロジェクトのための強制立ち退きや環境汚染によって地域住民が負った損害に関し、大手エネルギー会社TOTALに対し、人権デュー・ディリジェンス計画の見直しと作業の中止を求めるフランス人権デュー・ディリジェンス法に基づく初めての訴訟が提起されました 8。

同年12月には、アメリカでもグーグルの親会社であるアルファベット、アップル、マイクロソフト、デル、テスラといった複数のテクノロジー企業に対し、アフリカ中部コンゴのコバルト鉱山での児童労働による人権侵害に対する賠償責任を求める集団訴訟が提起されました 9。

子会社やサプライヤーによる人権侵害に対する親会社・元請け企業の越境的な法的責任に関する法令および司法判断は、原材料まで遡れば世界中にサプライチェーンを張りめぐらせている日本企業にも当然関係してきます。人権デュー・ディリジェンスによって特定された国際人権上のリスクに関する契約条項 10 などの具体的な対応はリーガルリスクを軽減し、その結果、ESG投融資も呼び込みます 11。裏を返せば、これらのリスクに対応しないことは、究極的には投資の引き揚げ(ダイベストメント)に帰結します。

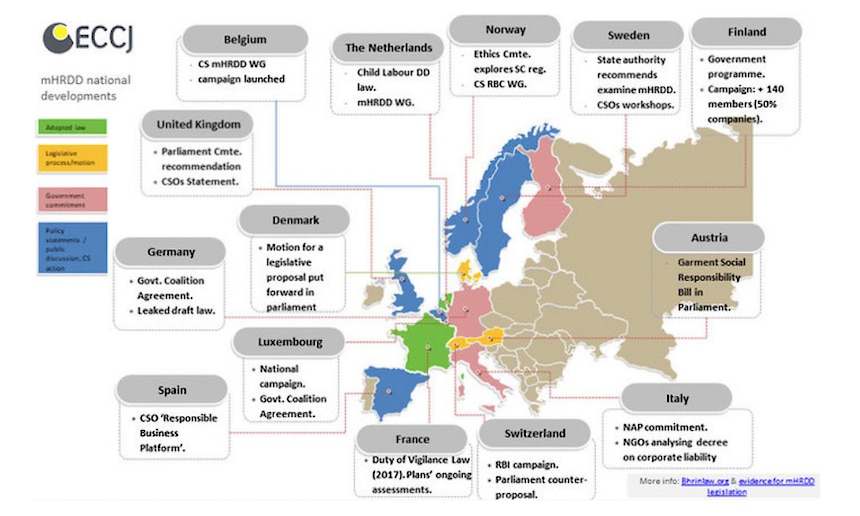

このほか、2019年5月にはオランダで児童労働に関する人権デュー・ディリジェンスを義務化する法律が制定され、またスイス、ドイツ、オーストリア、フィンランドといった国々でも同様に義務的な人権デュー・ディリジェンスが議論されています。

EU各国の法制化に向けた動き

各国別の動きのみならず、特にEUは様々な政策にSDGs・ESGの理念を反映させているのが大きな特徴です。ビジネスと人権についても、上述の非財務情報開示指令に続き、人権デュー・ディリジェンスのEUレベルでのルール化に向けて大きく舵を切りました。

2019年12月までEU議長国を務めたフィンランドは、従来から外交をはじめとする各政策の最重要課題として意欲的に人権に取り組んでいましたが、その任期終了間際の昨年12月にブリュッセルにてビジネスと人権に関するセミナーを開催し、今後のEUのアジェンダアクションを発表しました 12。今年後半に議長国を務める予定のドイツでも、2019年12月に主要42社が法制化を支持する声明を公表する 13 など国内のサポートも期待できることから、EUレベルで人権デュー・ディリジェンスがルール化される日はそう遠くはないと考えられます。もはや制定化自体は議論の余地はなく、議論の中心は、制定時期とその具体的内容へと移行しています。

各企業が法制化を支持するのは、結果的にそれが市場におけるレベル・プレイングフィールド(公正な競争条件)を確保・維持し、企業の国際競争力を強化するものだからです。企業はこぞってルールメイキングを行い、これまで先進的とされてきた取り組みが徐々に国際基準、すなわち「ハードロー」として法務分野において確立されつつあります。

ドイツでの法制化を支持する声明を公表した企業

“STATEMENT: FÜR EINE GESETZLICHE REGELUNG MENSCHENRECHTLICHER UND UMWELTBEZOGENER SORGFALTSPFLICHTEN”

日本の状況

(1)日本企業でも「人権」に変化の兆しが見られる

日本でも、改訂コーポレートガバナンス・コードや今年改訂予定の日本版スチュワードシップ・コードに関する議論でのサステナビリティ の比重が大きくなるなど、企業活動におけるサステナビリティの重要性の認識は確実に広まっています。しかし、人権デュー・ディリジェンスの実務はいまだ発展途上です。「人権」が身近に語られにくい日本社会独特の背景ゆえ、経営陣をはじめ企業文化全体のマインドセットの転換に時間を要していることが原因としてあげられます。

指導原則が求める人権デュー・ディリジェンスは人権侵害を最小限にするプロセスではあるものの、人権侵害を「ゼロ」にすることを目指すものではありません。企業活動を継続する限り、人権侵害を完全に防ぐことは残念ながら不可能であり、そこが出発点となります。そのうえで、人権への負の影響をできる限り予防し、仮に起きたとしても即座に対応し被害を最小限に抑え、適切な救済を提供する仕組みを構築することが人権デュー・ディリジェンスの目的です。

特定された人権課題への対応が評価の対象であり、その一連のプロセスについて、透明性をもった開示を行い、説明責任を果たすことが企業の役割です。これは、ESG投融資家がESG関連リスクの公開を企業に求めていることとまったくパラレルです。しかし、不祥事隠しが散見されるように、日本企業はマイナス事象を公表することに非常に消極的であり、また、最終的な結論に特化する傾向があり、この点については抜本的かつ早急な体質改善が求められます。

このような状況で、2019年6月にNHKの放送によって広く知れ渡った今治市内のタオル縫製企業でのベトナム人技能実習生の労働環境問題への対応は注目を集めました。放送のわずか2日後に、放送で取り上げられた工場は今治タオル工業組合の組合員等の下請企業であると組合が公表、同組合にも「社会的責任及び道義的責任」があり労働環境改善に努めるとし、その後、指導原則に則り人権方針、サステナビリティ調達方針等を策定しました 14。

サプライチェーン上の課題であることは、自社の責任を否定する理由として社会から認められないという危機感の顕れと言えるでしょう。このようにESG投融資家への対応として、まず人権方針の策定から取り組む企業が増えています。

(2)被害者の救済へのアクセス保障 グリーバンスシステム

被害者の救済へのアクセス保障のためには、企業内にグリーバンスシステムを設置することが重要です。従来の国家基盤の司法的救済などを補強し人権侵害への早期対応を可能とするものであって、既存のホットラインや内部通報窓口などへアクセスできる対象をサプライチェーン全体に拡大することが求められています。

筆者も事務局を務めるビジネスと人権ロイヤーズネットワークでは、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、ILO、経済協力開発機構(OECD)といった関連アクターとの協働のもと、「責任ある企業行動及びサプライ・チェーン推進のための対話救済ガイドライン(第1版)―企業と社会の建設的な対話、苦情処理・問題解決制度の強化及び救済アクセスの確保に向けて」を策定しました 15。グリーバンスシステムは、一方通行ではなく、当事者のエンゲージメント(関与)に基づくダイアログ(対話)によって救済を充実させるものであり、調停・和解など話し合いによる解決を求める日本の法意識に馴染みのあるものでしょう。

企業とサプライチェーンも含むステークホルダーとのダイアログが重視されるのは、指導原則が掲げる人権リスクを早期に探知し救済を提供するためですが、それはすなわち企業のより強固なガバナンス構築に寄与します。国内外のサプライヤー訪問調査や自社へ直接通報されるグリーバンスシステムの設置を進める日本企業も出てきました。ステークホルダー型ガバナンスが、「攻め」かつ「守り」として機能しえます。

昨年末に政府が公表したSDGsアクションプラン2020 16 でもビジネスと人権が明示され、指導原則の実現に向けた国家のロードマップである国別行動計画(National Action Plan)も今年半ばの公表が予定されています 17。さらには、史上初めてのビジネスと人権に則ったオリンピックと銘打った東京オリンピック開催後には、PRI 年次総会が10月に東京で開催される 18 など、今年がSDGs・ESGに関連して日本企業の人権への取り組みの促進が国内外から大きく期待される1年となるのは間違いありません。

新たな人権課題への対応

世界人権宣言、自由権・社会権規約といった代表的な国際人権条約が制定された当時は議論されておらず、その後社会の発展とともに醸成した人権への対応も必要です。たとえば、LGBTQといったセクシャルマイノリティも当然にビジネスと人権の課題として捉えられています。

(1) AIと人権

2018年頃から急速に話題にのぼるようになったのが「AIと人権」です。欧州で忘れられる権利を保障する一般データ保護規則(GDPR)が制定され、今年1月にはカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)が施行されるなど、個人情報の権利を保障したテクノロジーの開発・利用が促進されています。

とりわけAIは、機械学習のもととなるいわゆる教師データが包含する人種や性別に対する差別などの既存の人権課題が先鋭化する危険性が指摘されてきました。アマゾンは、AIを用いた人材採用システムが既存の女性に対する差別を完全に取り除くことができないとして、2018年、プログラムの開発を中止しました 19。

昨年開催されたG20の貿易・デジタル経済大臣会合ではAIを含むデジタル化における人権に配慮するとした「人間中心」原則が合意されたものの 20、その後発覚したリクナビの事案はこのような国際社会の潮流に逆行したデータ利用が明らかとなったものでした。他方、AIと人権に関するポリシーを企業が策定するなど 21、企業の実践は今後も注目されます。

(2)気候変動と人権

環境については、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)をはじめ、CO2排出量やプラスチック利用量の削減といった定数的な要素が日本では注目されがちです。しかし、グレタ・トゥーンベリ氏がCOP25の記者会見で気候変動により生活を脅かされている先住民の若者たちに場を与えたのは、気候変動が引き起こす、生命・住居・食糧といった基本的な人権への侵害を訴えるためです。

2019年12月には、フィリピン人権委員会が、化石燃料関連企業47社は地球温暖化を悪化させ、市民の権利を侵害したことに対する法的責任を問われる可能性があるとする調査結果を公表しました 22。オランダ最高裁も同月、気候変動は人権に対する脅威であるとして、温室効果ガス削減を強化する国家の義務を認める画期的な判決を下しました 23。気候変動に起因する人権侵害に関する先例は今後も増えると考えられます。

おわりに

2019年8月には、アメリカ最大規模の経済団体が、株主第一主義から脱却し、従業員や地域社会といったすべてのステークホルダーの利益を企業価値とする声明を発表しました 24。企業は共通概念としての国際人権を基盤とするコーポレートガバナンス、コンプライアンスを通じ、社会全体のサステナビリティへの寄与という社会的意義を実現することができます。

サステナビリティを重視するESG投融資、人権・環境に対する企業理念に動機づけられる「エシカル消費」、それを後押しする法律による基準化は、SDGs・ESGに本腰を入れない企業の存続をもはや保証しません。2020年は、日本企業の「ビジネスと人権」の取組みにおけるターニングポイントとなるでしょう。

-

参考:JAPAN SDGs Action Platformウェブサイト(2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

-

なお、2020年1月21日、小泉環境相は、日本企業が関与するベトナムで建設予定の石炭火力発電所について、国際社会からの批判もふまえ、建設計画への懸念を示しました。(日経新聞「小泉環境相 ベトナム石炭火力建設計画に懸念表明」2020年1月21日、2020年1月30日最終閲覧)。 ↩︎

-

株式会社東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」(2018年6月1日) ↩︎

-

Principles for Responsible Investmentウェブサイト (2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

-

IDN-InDepthNews, “A Sense of Urgency Required For Meeting the 2030 Deadline”(2018年7月5日、2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

-

SDGs本文67段落に指導原則が言及されています。 ↩︎

-

「結社の自由及び団体交渉権」「強制労働の禁止」「児童労働の実効的な廃止」「雇用及び職業における差別の排除」の4分野に関する最低限遵守すべき基準を指します。8条約にわたりますが、未批准の場合でもこれを尊重、促進し、かつ実現する義務を負うとされています。 ↩︎

-

Friends of the Earth International, “Oil company Total faces historic legal action in France for human rights and environmental violations in Uganda.”(2019年10月23日、2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

-

CNN.co.jp「コンゴ鉱山で児童労働、米IT大手5社に集団訴訟」(2019年12月18日、2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

-

日本弁護士連合会「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス(手引)」(2015年1月)54頁では、サプライヤー契約において指導原則を反映したCSR条項モデル条項を提示しています。 ↩︎

-

日本弁護士連合会「ESG(環境・社会・ガバナンス)関連リスク対応におけるガイダンス(手引)〜企業・投資家・金融機関の協働・対話に向けて〜」(2018年8月)では、融資契約におけるESGモデル条項を提示しています。 ↩︎

-

EU2019.FI, “Agenda for Action on Business and Human Rights”(2019年12月2日) ↩︎

-

Business & Human Rights Resource Centre, “STATEMENT: FÜR EINE GESETZLICHE REGELUNG MENSCHENRECHTLICHER UND UMWELTBEZOGENER SORGFALTSPFLICHTEN”(2019年12月9日) ↩︎

-

今治タオル工業組合ウェブサイト(2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

-

BHR Lawyers Network Japanウェブサイト(2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

-

SDGs推進本部「SDGsアクションプラン2020~2030年の目標達成に向けた「行動の10年」の始まり~」(2019年12月) ↩︎

-

ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議「ビジネスと人権に関する我が国の行動計画(NAP)の策定に向けて」(2019年7月) ↩︎

-

昨年9月にパリで開催されたPRI年次総会では、気候変動問題とともに、「人権」がS(社会)の重要なテーマとして議論されました。 ↩︎

-

ロイター通信「焦点:アマゾンがAI採用打ち切り、「女性差別」の欠陥露呈で」(2018年10月11日、2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

-

「G20貿易・デジタル経済大臣会合閣僚声明(仮訳)」(2019年6月) ↩︎

-

たとえばNEC「『NECグループ AIと人権に関するポリシー』を策定~AI・生体情報などデータ利活用時においてプライバシーへの配慮・人権尊重を最優先し事業を推進~」(2019年4月2日、2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

-

AMNESTY INTERNATIONAL「フィリピン:人権委員会 気候変動がもたらす人権侵害の企業責任を問う」(2019年12月17日、2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

-

The Guardian, ”Dutch supreme court upholds landmark ruling demanding climate action” (2019年12月20日、2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

-

BBC「米経済団体、「株主第一」を廃止 福利厚生や地域に注力へ」(2019年8月20日、2020年1月30日最終閲覧) ↩︎

シリーズ一覧全11件

- 第1回 スタートアップ法務の2020年のトレンド

- 第2回 働き方改革の「実」が問われる1年に、パワハラ対策にも本腰を

- 第3回 特許・意匠・不正競争防止法を中心とした改正の影響

- 第4回 変わる著作権法、2020年の企業法務に求められる5つのこと

- 第5回 知財調停を活用するポイントと知財経営を実践するヒント

- 第6回 プラットフォーム事業者に対する独占禁止法による規制

- 第7回 SDGsと企業法務 「人権」に対するコミットメントが重みを増す1年に

- 第8回 会社法改正の成立と株主総会実務への影響

- 第9回 個人情報保護法改正の動向と、企業の実務に与える影響に注目を - 情報・セキュリティ分野(前編)

- 第10回 法制の動向を見据え、社内で収集・蓄積されているデータの棚卸しを - 情報・セキュリティ分野(後編)

- 第11回 リーガルテックの現状と法務人材のスキル・働き方・キャリア

ことのは総合法律事務所