契約書レビューとは?手順や確認事項を弁護士がわかりやすく解説

取引・契約・債権回収契約書レビューとは何ですか。契約書の何をどのようにレビューすればよいのでしょうか。

契約書レビューとは、契約書に存在するリスクを確認、検証する作業をいいます。契約書が、当事者の意向を反映したものになっているか、適法・有効なものか、相談者(自社)にとって不利な内容になっていないかといった事項を確認し、これらの点にリスクがあると考える場合には、契約書の修正を行います。

契約書レビューにおいて、具体的にどのような事項に気をつける必要があり、どのような修正・コメントを行うべきかは、当該契約書の契約類型および個別事案の事情によって異なります。

解説

契約書レビューとは?

契約書レビューとは、契約書に存在するリスクを確認、検証する作業をいいます。契約書審査や契約書のリーガルチェックなどと呼ばれることもあります。

契約書が、当事者の意向を反映したものになっているか、適法・有効なものか、相談者(企業の法務担当者であれば自社)にとって不利な内容になっていないかといった事項を確認し、これらの点にリスクがあると考える場合には、契約書の修正を行います。

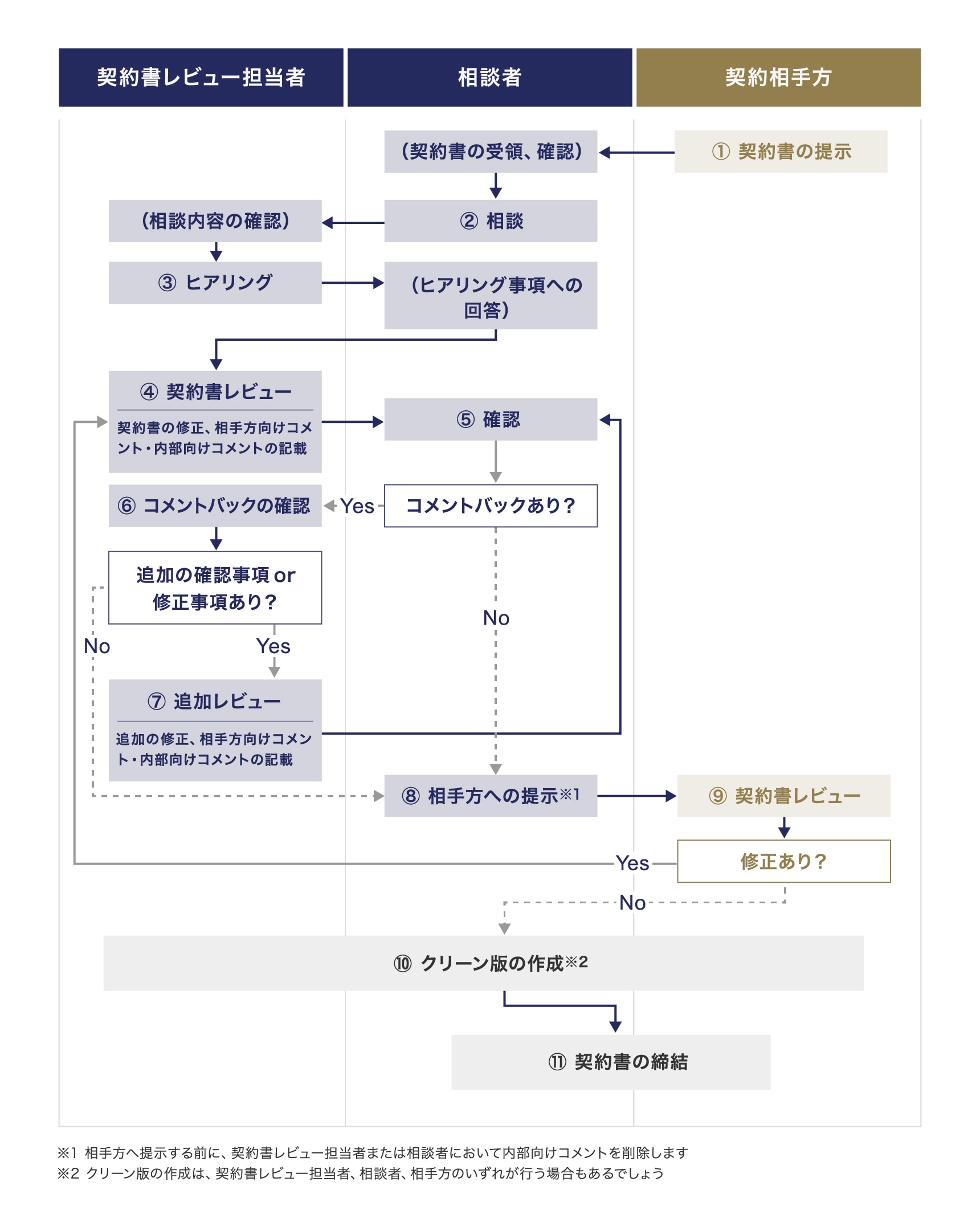

契約書レビューの流れ・手順

相手方から提示があった場合の契約書をレビューする場合の典型的な流れは以下のとおりです。

自社の側で作成した契約書を相手方に提示する場合であれば、(「①契約書の提示」の過程は存在せず、)「②相談」、「③ヒアリング」を経て、「④契約書レビュー」の代わりに、「契約書作成」となり、以降は概ね同じ流れになることが多いと思います。ただし、自社ひな形が存在する場合などには、「②相談」、「③ヒアリング」前に、相談者から相手方への契約書の提示が先行し、相手方からコメントや修正が入った段階で「②相談」、「③ヒアリング」に至るケースもあるでしょう。

ヒアリング

相談者 1 から大まかな事情をヒアリングします。具体的には、当該契約の関係者の範囲、相談者の意向(どのような取引内容を想定しているか、特に懸念している事項や盛り込みたい事項はないかなど)、背景事情(当該契約において実現したいビジネス上の目的など)、スケジュール感などを確認します。

契約書レビュー

ヒアリングに基づき、契約書をレビューします。契約書レビューで確認すべき事項については、「3 契約書レビューで確認すべき5つの事項」で解説します。

契約書レビューにおいて、相談者に確認すべき事項がある場合には、契約書ドラフト内に、「内部向けコメント」として確認事項を記載します 2。また、契約の相手方から提示された契約書ドラフトを修正する場合には、契約書ドラフト内に、「相手方向けコメント」として修正意図の説明などを記載します(「4 契約書レビューの形式」で解説)。

相談者による確認、コメントバック

レビューした契約書を相談者に確認してもらい、相談者向けコメントに対して相談者から(原則として、契約書ドラフト内に)コメントバックをもらいます。

コメントバックの確認(、追加レビュー)

相談者からもらったコメントバックを確認し、必要があれば、コメントバックを踏まえて契約書ドラフトを追加で修正します。また、契約書ドラフトの修正に合わせて、相手方向けコメントの修正や内部向けコメントの追記(相談者からのコメントバックへの回答)が必要になるでしょう。さらに、相談者との間でのコメントとコメントバック、契約書ドラフトの再修正が繰り返される場合もあります。

相手方への提示

相談者とのやり取りを経て、認識、内容の擦り合わせができたら、契約の相手方に契約書ドラフトを送付します。通常は、相談者から直接相手方に契約書ドラフトを送付してもらうことになるため、相談者において「内部向けコメント」が残ったままのファイルを相手方に誤って送付してしまわないよう相談者に注意喚起をしておくとよいでしょう。このような誤送付を避けるため、「内部向けコメント」の入っていない相手方送付用ファイルを別途相談者に送付しておくことも有用です。

相手方による契約書レビュー(、修正)

契約の相手方においても、当方から提示した契約書ドラフトをレビューするのが通常でしょう。相手方がレビューのうえ、契約書ドラフトを修正する場合には、相談者宛てに、相手方による修正後の契約書が返ってくることになります。相手方において契約書の修正がない場合には、⑧で相手方に送付した契約書ドラフトをベースに、⑩以降に移ります。

当方契約書レビュー、相手方契約書レビュー

⑨で相手方が契約書ドラフトを修正した場合には、相手方の修正を踏まえて、④~⑦と同様の手順で再度契約書レビュー、必要な場合には契約書ドラフトの修正を行い、⑧の要領で相手方に送付します。そのうえで、⑨と同様、相手方がレビューし、修正がある場合には、さらに、④~⑦の過程に戻ります。これらを繰り返し、当事者全員が合意(これ以上修正がない状態)に至れば、⑩以降に移ります。

クリーン版の作成

当事者全員が合意した契約書ドラフトに、コメントや変更履歴が残っている場合には、コメントや変更履歴のない契約書(クリーン版)を作成します。

契約書の締結

クリーン版を基に、署名、押印(電子契約の場合には、電子署名)を行います。

契約書レビューで確認すべき5つの事項

契約書レビューにおいては、主として、以下の事項を確認します。

- 相談者の意向が反映されているか

- 相談者(自社)にとって不利な内容になっていないか

- 適法・有効なものになっているか

(1)取引そのものが違法・無効なものでないか

(2)(取引そのものは適法であるとしても、)個別の契約条項が違法・無効なものでないか

(3)法定記載事項が定められている類型の契約の場合には、法定記載事項に漏れがないか

(4)形式・手続を遵守しているか

- 紛争を予防できる内容になっているか

(1)あらかじめ問題となる可能性のある事項を想定し、その処理方法がきちんと定められているか

(2)他の意味に解釈できるような曖昧な契約条項になっていないか

- 実効性のある内容になっているか

相談者の意向が反映されているか

契約書の内容が相談者の意向を反映するものになっているかを確認します。

ここでいう「相談者」は、外部の弁護士であればクライアント(の窓口担当者)を、企業の法務担当者であれば当該契約書にかかる取引を担当する社内の担当者(事業部門担当者)を指しています。相談者とコミュニケーションを取り、しっかりとしたヒアリングや意向確認を行うことが重要です。

なお、「2 契約書レビューの流れ」で述べたとおり、③ヒアリングと④契約書レビューにおいて、以下の事項を確認することが多いでしょう。

- 当該契約の関係者の範囲

- 相談者の意向(どのような取引内容を想定しているか、特に懸念している事項や盛り込みたい事項はないかなど)

- 背景事情(当該契約において実現したいビジネス上の目的など)

- スケジュール感 などの大まかな事情

契約書レビューで確認(「4 契約書レビューの形式」で解説する「内部向けコメント」として、個別の契約条項に関して相談者に確認)

- 個別の契約条項に関して相談者に確認すべき事項

- その他契約書レビュー時に気づいた事項

相談者(自社)にとって不利な内容になっていないか

契約書の内容が相談者(企業の法務担当者であれば自社)にとって不利なものになっていないかを確認します。特に、相手方から契約書の提示を受けた場合には、相手方有利(相談者(自社)にとって不利)な内容になっていることが多く、よりいっそうの注意が必要になります。

たとえば、「4 レビューの形式」で示す損害賠償条項のように、相手方が負いうる損害賠償額の上限が設定されている場合で、契約内容から相手方の契約違反によって相談者が被る可能性のある損害額が高額になることが予想される場合には、上限を外す、あるいは、少なくとも上限を引き上げるように修正(交渉)する必要があるでしょう。

なお、必ずしも、とにかく相談者(自社)にとって有利に定めればよいとは限りません。契約における立場(バーゲニングパワー)や商慣習を無視した内容を相手方に提示することは、かえって契約交渉を難しくしてしまう場合もあります。

適法・有効なものになっているか

まず、(1)取引そのものが違法・無効なものでないかを確認します。

たとえば、貸金業者としての登録がないにもかかわらず、契約の内容が業として金銭の貸付けを行うことを内容とするものであれば、取引そのものが貸金業法に違反するものとなってしまいます。このような場合には、取引を中止する、または、適法な別スキームで代替できないかを検討する必要があります。

次に、(2)(取引そのものは適法であるとしても、)個別の契約条項が違法・無効なものでないかを確認します。

契約条項の内容が強行規定に反する場合には、当該条項の規定が無効になってしまい(民法91条)、結果として、意図した法的効果を得られなくなってしまうおそれがあります。たとえば、相談者が事業者として、消費者契約法2条3項の「消費者契約」(消費者と事業者との間で締結される契約)に該当する契約書をレビューする場合、相談者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項を定めたとしても、その条項は無効になってしまいます(消費者契約法8条1項)。

一般論として、民法の契約に関する規定は任意規定のものが多い 3 ですが、上記の例であげた消費者契約法などの特別法の規定には強行規定のものが多く存在します。特別法の適用がある取引にかかる契約書をレビューする場合にはよりいっそうの注意が必要でしょう。

加えて、(3)法定記載事項が定められている類型の契約の場合には、法定記載事項に漏れがないかも確認する必要があります。

たとえば、合併契約などの組織再編に関する契約の場合には、会社法(例として、存続会社が株式会社である場合の吸収合併における会社法749条)に法定記載事項が定められていますので、契約書を法律の条文と照らし合わせて、法定記載事項に漏れがないかを確認しておくべきでしょう。

最後に、(4)形式・手続を遵守しているかを確認します。

たとえば、事業用定期借地権の設定を目的とする契約について、借地借家法23条3項は、「公正証書によってしなければならない」と定めており、同条1項または2項に該当する契約を締結する場合には、「公正証書」という形式を遵守している必要があります。

紛争を予防できる内容になっているか

契約書の内容が紛争を予防できる内容になっているかを確認します。

まず、(1)あらかじめ問題となる可能性のある事項を想定し、その処理方法がきちんと定められているかを確認します。問題が顕在化してしまった段階では、すでに契約当事者間の関係が悪化しており、この段階で話し合いによって問題を解決するのは難しい場合が多いでしょう。そのため、問題が顕在化する前の契約交渉段階において、あらかじめ問題となる可能性のある事項を想定し、その処理方法を契約書に定めておくことによって、紛争が生じること、あるいは、万一紛争が生じてしまった場合にその紛争が激化することを予防するのです。

また、(2)契約条項が、曖昧なもの、言い換えれば、他の意味に解釈できる可能性のあるものになっていないかも確認する必要があります。他の意味に解釈できるような曖昧な契約条項は、実際にその契約条項を適用する場面において、契約当事者間で解釈が分かれてしまう可能性があり、紛争の火種となります。

実効性のある内容になっているか

契約書の内容が、実際の運用において機能する内容となっているかを確認します。

たとえば、代金の支払いについて定める条項は、請求書の発行時期や支払期限を定めるのが通常ですが、これらの内容が、実際の運用において履行可能なものになっているのかを確認する必要があります。「3-1 当事者の意向が反映されているか」と同様、相談者へのヒアリングが重要になります。

その他の確認事項

上記の点以外にも、以下の点を確認しておくべきでしょう。

契約書レビューの形式

契約書レビューにおいて、契約書を修正する場合には、通常、Wordの「変更履歴の記録」を使います。契約の相手方に向けたコメントは、「コメント」機能を使うか、または契約書の本文中に【 】をつけて、【 】内に記載する形式が一般的です。

「変更履歴の記録」を使って修正を行い、かつ、契約書の本文中に【 】つきの相手方向けコメントを付した場合の実例は、以下のとおりです。

甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、相当因果関係の範囲において、損害の賠償をしなければならない。ただし、本契約に関して

契約書を修正する

どの部分を修正したのかが相手方にもわかるように、Wordの「校閲」タブにある「変更履歴の記録」を使って修正するのが一般的です。

相手方向けコメントを付す

加えて、契約書レビューにおいては、条項の修正を行った意図などを相手方に説明するため、相手方に向けたコメントを付すのが一般的です。また、相手方への確認事項がある場合に、コメントによって質問を行う場合もあるでしょう。

コメントの付け方としては、①Wordの「校閲」タブにある「コメント」機能を用いてコメントを付す方法と、②契約書の本文中に【 】をつけて、【 】内にコメントを付す方法のいずれかの方法で行うのが一般的です。いずれかのやり方が絶対的な正解というわけではありませんので、基本的には、相手方や上司のやり方に合わせることでよいでしょう。

内部向けコメントを付す

相談者に確認事項がある場合など、内部向けにコメントを付す場合もあります。この場合のコメントの付け方も、相手方向けコメントと同様ですが、相手方向けコメントと内部向けコメントの区別がしやすいように、Wordの「蛍光ペン」や「塗りつぶし」機能を使って、それぞれ異なる色のマーカーを引いておくといった工夫をしておくとよいでしょう。

さらに、1つの契約書に対して複数のレビュワーがいる場合には、他のレビュワーに向けたコメントを付す場合もあります。

個別の留意点

本記事は、契約書レビューにおける一般論を解説したものです。

契約書レビューにおいて、具体的にどのような事項に気をつける必要があり、どのような修正・コメントを行うべきかは、当該契約書の契約類型および個別事案の事情によって異なります。これらの事項については、契約類型ごとの解説記事や書籍などを参照してください。

-

後述のとおり、ここでいう「相談者」とは、外部の弁護士であればクライアント(の窓口担当者)を、企業の法務担当者であれば当該契約書にかかる取引を担当する社内の担当者(事業部門担当者)を指しています。 ↩︎

-

ただし、特に議論が必要な事項については、契約書ドラフト内に、「内部向けコメント」として記載するのみならず、必要に応じて、別途、電話をする、打ち合わせを設定するといった対応が望ましいでしょう。 ↩︎

-

我妻榮・有泉亨・清水誠・田山輝明著『我妻・有泉コンメンタール民法〔第8版〕総則・物権・債権』(日本評論社、2022)195頁 ↩︎

-

たとえば、新型コロナウイルス感染症の流行時には、不可抗力免責を定める契約条項の適用の有無が話題となりました。このような社会事象が生じた後の契約書であれば、新型コロナウイルスのような感染症が「不可抗力」にあたるか否かが明確な規定となるよう、文言を調整しておくべきでしょう。 ↩︎

-

条項に抜け漏れがないかを確認する方法として、同種・同類型の契約書と見比べてみることが考えられます。 ↩︎

かなめ総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 人事労務

- 知的財産権・エンタメ

- 事業再生・倒産

- ファイナンス

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- 不動産

- ベンチャー