新人法務担当者が知っておくべき法令用語

法務部

はじめに

「なまじ日本語だけに始末が悪い」。

法令用語を前にして新人法務担当者はそう感じるかもしれません。法令に使われている言葉すべてを法令用語とは呼びません。法令に使われている言葉のうち日常とは異なる意味で使われている言葉を法令用語と呼ぶのです。ただ、日常生活で使われる意味と大きく異なるものもあれば、少ししか変わらないものもあります。そこがまたやっかいです。時には、日常生活ではほぼ使われない言葉さえあります。そして、そうした法令用語は条文だけではなく、契約書や約款などでも同じ意味で使われています。

こうした法令用語を一種の記号として理解できないと法務担当者は仕事にならないでしょう。

では、どうして法令用語が存在するのでしょうか。それは誰もが条文や契約書などを同じように理解するためです。もちろん、法令用語の理解を同じくしても、その解釈が異なることはあります。しかし、法令用語の理解がぐらついては、条文や契約書などはさらにいくとおりにも解釈でき、収拾がつかなくなります。法令用語について、誰もが同じ理解をすることが解釈の出発点になるのです。

法令や契約書などの前提となる法令用語

| 意思(いし) | 何かをしようとする希望や願望 |

法令でよく使われるのは「意志」ではなく「意思」という言葉です。何かしようとする希望や願望を指しますが、単独で使われる場合もあれば、意思表示や意思能力という言葉として使われる場合もあります。契約というのはお互いの意思の合致で成立します。民法などはその契約のルールや効果を定めているのですから、意思というものはとても大事な法令用語ということになります。

| 意思表示 | 法律効果を発生させようと意思を示すこと |

たとえば、バナナを店先に並べて「100円で買ってくれませんか?」というのは売買契約の申込みですが、これは意思表示です。誰かが「買います」ということを期待してそう言っているからです。「買います」というのも意思表示です。売買契約についての申込みを受けた承諾といえます。つまり、法律行為を成立させようとする意思表示なのです。契約が成立すれば、売った人はバナナを引き渡す義務を負い、100円を手にする権利を得ます。一方、バナナを買った人は100円を支払う義務を負い、バナナを手にする権利を得ます。そうした法律効果が発生するのです。

| 瑕疵(かし) | キズ(物理的なキズにも法律的なキズにも使う)のこと |

キズと言えばいいようなものですが、わざわざ瑕疵という難しい言葉を使うのは、目に見えないキズも含めたいからです。キズという場合には、目に見える物理的なキズをイメージしやすいですが、本当の意思が欠けているとか、手続が不十分であるとか、法的な権限を欠いているなどの目に見えないキズも含ませたいので瑕疵という聞きなれない言葉を使っているのです。

| 欠缺(けんけつ) | 欠けていること |

欠けていることを示す用語として、古く使われていた言葉です。古い法令には用例がありますが、現在は、「欠いていること」、「不存在」などの言葉に置き換えられていることも多いものです。

なお、買うつもりもないのに「それください」などと言う場合には、買おうとする意思がないわけです。こうした場合を古い民法の本などでは「意思の欠缺」と表現しています。比較的新しい書籍では同じことを「意思の不存在」と表現しています。どちらも同じ意味です。

法務担当者が使い分けを意識したい法令用語

| 違法 | 法律に違反すること |

| 不当 | 法律に違反するとまではいえないが妥当ではないこと |

「違法で不当だ」などと思わず批判の言葉を口にすることがありますが、法令用語としては別な意味です。次の2つの法律を見比べてください。取消訴訟の対象は「違法な」処分などということになりますが、不服申立ては、そこまで至らない「不当な」処分なども対象となります。

(取消しの理由の制限)

第10条 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

2 略

(この法律の趣旨)

第1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

2 略

| 取消し | いったんは有効に成立しているけれども、取り消されたら最初に戻って効力が失われること |

| 無効 | 最初から効果が生じていない状態のこと |

親の同意を得ていない未成年が売買契約を結んだとします。この契約を親などは取り消すことができます(民法5条2項)。一方、認知症が進んでしまって意思能力がない人が結んだとされる売買契約は無効です(民法3条の2)。さらにいえば、取消しは、取消しができる者(取消権者)だけが可能です。一方、無効は最初から効力が生じていないのですから誰からでも主張できます。

取消しと無効の原則的な意味はこのようなものですが、これとは異なる意味で法令において使われる場合があります。たとえば、法令で「許可の取消し」とあっても、それは何か問題が生じた以降、許可の効力が失われる意味で使われることがあるのです。この場合の許可の取消しは、「許可の撤回」の意味で使われています。

| 却下 | 要件を満たしていないものとして、内容を検討されず退けられること |

| 棄却 | 内容を検討したうえで退けられること |

却下や棄却は訴訟や不服申立てなどで使われる法令用語です。形式的に退けられるか、内容判断で退けられるかの違いがあります。

| 善意 | 事情を知らないこと |

| 悪意 | 事情を知っていること |

たとえば、「善意の第三者」といえば、事情を知らない当事者以外の者ということになります。善意という言葉を使わず、事情を知らないという表現を使えばいいのではないかと思うかもしれませんが、「事情を知らない」という表現には「事情を知らないこと」に対する非難めいた匂いが感じられます。事情を知らないことについて、落ち度(過失)があるかどうかは別な要素で判断されます。たとえば、事情を知らず、そのことに過失がない場合には、「善意無過失」と表現します。客観的に事情を知っているかどうかを示す法令用語が善意・悪意なのです。

| 期間 | 一定の時間的な広がりのこと |

| 期限 | 法律行為の効力の発生や消滅などが一定の日時の到来にかかっている場合のその日時のこと |

「閲覧できるのは本日から5日間です」。この場合には本日を起点として時間的な広がりがあるので期間を定めたものといえます。「許可の効力は6月10日で失われます」。この場合には期限を定めたものといえます。

| みなす | そもそも異なるものを同じものとして取り扱おうとすること。適用に関する一種の「擬制」 |

| 推定する | 一定の事実の状態にあるものとして、一応、取扱い、法的効果を生じさせようとするもの |

みなす場合は、そもそも異なるものであることは百も承知です。ですから、みなされたことが事実と異なることを証明しても、みなされたことはひっくり返りません。つまり、反証を許さないのです。一方、推定するというのは一応そのようなものとして取り扱うことにしたのですから、それが事実と異なることが証明されれば、推定されたことはひっくり返ります。

| の日から | ⇒初日はカウントしない |

| の日から起算して | ⇒初日をカウントする |

期間についてのルールが民法に定められています。「~から〇日間」などと期間を定めた場合、民法140条は初日をカウントしないという初日不算入の原則を定めています。もし、初日も含めたい場合には「~から起算して」と「起算して」の文字を加えて明らかにします。

では、期間の満了はいつかということですが、最終日の午後12時ということになります(民法141条)。次の日の午前零時といえなくもないのですが、過去から将来へという方向で見たときには、法概念的には午後12時として捉えるのです。

なお、初日不算入の原則は、「24時間に満たない1日を切り捨てて計算する」というのが趣旨ですから、初日がまるまる24時間ある場合には適用しません(民法140条ただし書)。ですから「明日から〇日間」という場合には、明日を初日として期間のカウントをしてもいいということになります。

第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)

第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

条文や文書の構造を理解するための法令用語

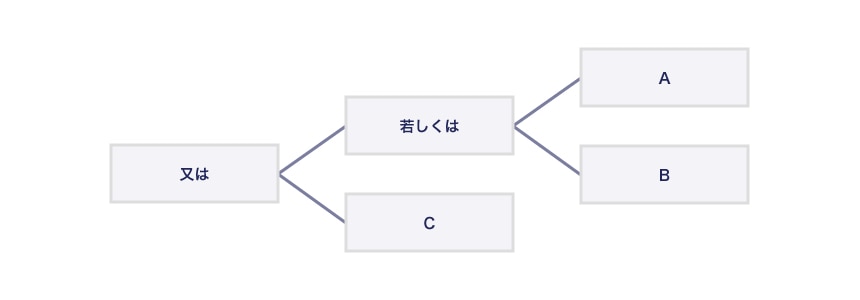

又は・若しくは

どちらも英語にすると「or」の意味になります。「又は」と「若しくは」が同時に使われているときには「又は」に注目してください。そこで大きなグループ分けがなされています。

例1:A、B又はC

⇒A、B、Cという3つのグル―プが並列的にある。

例2:「A若しくはB又はC」

⇒「A・Bグループ」と「Cグループ」がある。

及び・並びに

どちらも英語にすると「and」の意味になります。「及び」と「並びに」が同時に使われている場合には「及び」に注目してください。一番小さな結びつきを示しています。

例3:A、B及びC

⇒A、B、Cという3つのグル―プが並列的にある。

例4:A及びB並びにC⇒「A・Bグループ」と「Cグループ」がある。

⇒「及び」が一番小さな結びつきを示す。

「及び」が一番小さな結びつきを示すことがわかれば、文字のかかり方が理解しやすくなります。たとえば、次に示した行政事件訴訟法25条3項です。「損害の」の文字は「性質」ばかりでなく「程度」にもかかります。「処分の」の文字は「内容」ばかりでなく「性質」にもかかることがわかります。

(執行停止)

第25条 1・2 略

3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4 略

その他の・その他

微妙な違いですが、「その他の」と「その他」は意味するところが違います。「その他の」では、「その他の」の前に出てくる言葉は、後に出てくる広い意味の例示になります。たとえば、「運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは」(商法572条)なら、「引火性」や「爆発性」は危険性の例示なのです。

ところが、「その他」の場合には、「その他」の前に出てくる言葉と後に出てくる言葉は並列の関係にあります。たしかに、似ているものが並んでいることが多いですが、ひとつひとつ独立して、並列的に読みます。たとえば「勤続期間、勤務能率その他勤務に関する諸要件」(国家公務員法65条2項)なら、ひとつひとつひと数字を振って、①勤務期間、②勤務能率、③その他勤務に関する諸要件と読むと正確に読めます。

おわりに

「一度覚えてしまえばこっちのもの」。法令用語についてはそうしたところがあります。法律や契約書などに頻出する用語はそれほど多くありません。まずは、ここでご紹介したような用語を覚えましょう。あとは、法令用語の本を1冊、手元において置くことをおすすめします。折に触れて調べているうちに、自然と身につくはずです。

参考書籍

『新法令用語の常識』

著者:吉田利宏

定価:1,320円(税込)

出版社:日本評論社

発売年月:2014年