特許権侵害訴訟に企業はどう向き合うか

第7回 特許権侵害訴訟における損害額の算定と主張・立証 (最終回)

知的財産権・エンタメ

シリーズ一覧全7件

目次

本稿では、特許権侵害から生じる損害の算定や損害額の主張・立証について、特許法102条1項〜4項の概要を整理したうえで解説します。

特許権侵害をめぐる法的手続、訴訟にかかる費用、事前準備・交渉の実務、侵害の主張・立証のプロセスや検討事項などについては、本連載の第1回〜第6回をご覧ください。

特許権侵害から生じる損害の算定の実務

特許権者は、特許権を侵害した者に対し、侵害行為を不法行為として民法709条に基づいて損害賠償を請求することができます。

一般に、不法行為に基づく損害賠償請求については、不法行為者の故意・過失や、権利者が被った損害の額、権利侵害行為と損害との因果関係を、権利者が主張・立証しなければなりません。しかし、特許権侵害について因果関係のある損害の額を立証することは、非常に困難です。なぜなら、有体物を壊されたり盗まれたりしてその使用・収益を阻まれる場合と異なり、特許権を侵害されても権利者がその発明を実施すること自体は可能であって、特許権侵害による損害は、侵害行為のために正規品が売れなかったとかライセンス料を得られなかったといった逸失利益・消極的損害であるからです。

そこで特許法は、同法102条に損害額の推定等の規定を設けて、特許権者の立証困難の軽減を図っています。特許権侵害訴訟においても、同条に基づいて損害額が主張・立証され、裁判所の判断がされることが通常です。

なお、特許権侵害における侵害者の故意・過失についても、同法103条に基づいて侵害者の過失の推定がされます。

損害の額の推定等の概要(特許法102条)

特許権者の利益額に基づく算定 - 102条1項

特許法102条1項1号は、以下を特許権者の損害額とすることができる、という原則を定めています。

特許権者の製品の利益の額 × 侵害者が譲渡した侵害品の数量

(1)「特許権者の製品の利益」とは

ここでいう「特許権者の製品」とは、特許の実施品である必要はなく、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者の製品であれば足りるとされています 1。

また、「特許権者の製品の利益」とは、売上額から、その製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した「限界利益」であると解釈されています 2。売上額から仕入額だけを控除した粗利益ではなく、固定的な一般管理費まで控除した純利益でもないということです。

特許発明の特徴部分が特許権者の製品の一部であって、販売による利益のすべてに貢献しているとはいえない場合は、特徴部分の特許権者製品における位置付け、その特徴部分以外に備えている特徴や顧客誘引力などの事情を考慮して、限界利益の額が一部控除されます 3。

(2)「侵害者が譲渡した侵害品数量」から控除される数量

侵害者が譲渡した侵害品の数量からは、以下の2つが控除されます。なお、「譲渡」については有償・無償を問いません。

B 特許権者が販売することができないとする事情がある場合、その事情に相当する数量

上記Aでは、特許権者の生産能力や販売能力が考慮されます。

上記Bでいう「事情」とは、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいいます。その例は以下のとおりです 4。

- 特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性)

- 市場における競合品の存在

- 侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)

- 侵害品および特許権者の製品の性能(機能、デザイン等、特許発明以外の特徴)に相違が存在すること

(3)控除された数量に対する実施料相当額請求

特許法102条1項2号は、同項1号の上記AとBによって控除された数量に対して、実施料相当額を損害額とすることができると定めています。つまり、1号で認められなかった部分に対して2号が適用され、特許権者は最終的には1号と2号の合計額を請求することができます。

同項2号に基づく計算方法は、典型的には、以下のとおりです。

控除された数量に係る売上額 × 実施料率

ただし、同項2号の括弧書では、特許権者が当該特許権についてライセンスの許諾をし得たと認められない場合を除く旨が定められており、これに該当する場合には同号によって実施料相当額を請求することはできません。

特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

1 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

2 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

侵害者が得た利益の額に基づく推定 - 102条2項

特許法102条2項は、「侵害者が得た利益の額」を特許権者の損害額と推定する、と定めています。侵害者が侵害品を販売したことにより得た利益の額が、その典型例です。

ここでいう「侵害者が得た利益」の意味は、前述の同条1項1号で得られる額と同様、粗利益や純利益ではなく、売上高から当該売上の増加に伴って増加する変動費および費用を控除したいわゆる限界利益であるとの考え方が定着しています 5。

(1)特許権者による特許発明の「実施」の要否

特許法102条2項は、損害額を推定するものであって、損害の発生自体を推定するものではありません。このことから、同項による損害額を主張するためには特許権者自らが特許発明を実施していることが必要との見解が古くはありました。これに対し、特許権者が侵害品と競合する製品を製造販売している場合であれば同項の適用を認めるとの見解もありました。

このような状況において、2013年に出された知財高裁の大合議判決(ごみ貯蔵機器事件 6)は、特許権者が自ら特許発明を実施していることは同項の要件ではなく、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」であれば同条同項の適用を認める旨の判断をしました 7。

そして、どのような場合に「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が認められるかについては、2022年に出された知財高裁の大合議判決(椅子式マッサージ機事件 8)において、特許権者が、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において侵害者の侵害行為がなければ販売・輸出することができたという競合関係にある製品を販売・輸出していた場合には、かかる事情が認められると判断されています。

(2)推定の覆滅

特許法102条2項の条文にはないものの、一定の場合には同項による損害額の推定を覆すこと、いわゆる「推定の覆滅」が可能と解釈されています。侵害者が得た利益の一部または全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを侵害者が主張・立証した場合には、その限度で推定は否定されるとの解釈です 9。

実務上、推定の覆滅の有無は、同項が主張される事件において頻繁に争点となります。

推定を覆滅する事由は、たとえば以下のものです 10。

- 特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)

- 市場における競合品の存在

- 侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)

- 侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)

- 特許発明が侵害品の部分のみに実施されていること

(3)推定が覆滅された部分に対する実施料相当額請求

前述2-1のとおり、特許法102条1項では、1号において控除された数量に対して、2号によって実施料相当額の請求をすることができます。

これに対し、同条2項において推定が覆滅された場合に、その覆滅部分に対して実施料相当額を請求することができる旨は特許法に定められていません。そのため、そうした請求の可否については疑問があり得たところです。

このような状況において、上記の椅子式マッサージ機事件の大合議判決 11 において、以下のとおり、そうした請求が可能である旨の判断がされました。

そうすると、特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである。

上記引用部分にあるとおり、同判決は、同条3項の適用の可否を分ける基準を「特許権者が実施許諾をすることができたと認められる」かどうかに置いています。

同判決はさらに、推定覆滅事由を

- 特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由

- それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由

に分け、①については「特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾をすることができたと認められる」として同条3項の請求を原則的に可能とした一方、②については「当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべき」としています。

同判決のこのような考え方は、同条2項の推定の覆滅部分に対する同条3項の適用について、同条1項と同様の判断枠組みを採用したものといえます。

そして、同判決の事案においては、「特許発明が被告製品(中略)の部分のみに実施されていること」に基づく覆滅部分には同条3項の適用が否定され、市場の非同一性に基づく覆滅部分については同条3項の適用が肯定されました。

特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

侵害行為に対して受けるべき実施料相当額 - 102条3項

特許法102条3項は、「侵害行為に対して受けるべき実施料相当額」を特許権者の損害の額として請求することができると定めています。侵害行為に対して受けるべき実施料相当額は、通常、以下のように計算されます。

侵害品の売上額 × 実施料率

同項は特許発明の実施に対して受けるべき実施料の額を損害額と定める規定であることから、損害の額の最低限度の保障といわれています。

なお、同条3項に規定する実施料総額を超える損害が発生した場合は、その損害の賠償請求をすることが可能です(同条5項)。

特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

実施料相当額の算定の際のルール - 102条4項

特許法102条4項は、同条1項2号と3項に基づいて実施料相当額を算定する際のルールを定めています。

具体的には、その算定にあたっては、特許権侵害があったことを前提として特許権者と侵害者との間で合意をするならば当該特許権者が得ることとなる対価を考慮することができる、と定めているのが同条4項です。

すなわち、平時にライセンス契約をする際のライセンス料の設定の場面とは異なり、下記のような事情を考慮することができるとされています。

- 有効な特許が侵害されたことが前提となる

- 権利侵害をされた権利者にとって、実施許諾の判断機会はなかった

- ライセンス契約にはライセンス料の支払以外にもライセンサーの義務が定められることが多く、ライセンス料の設定もそれらの他の義務とのバランスが加味されるのに対し、侵害者は契約上の制約を負わずに発明を実施してきた

裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たっては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

損害額の主張・立証の流れと概要

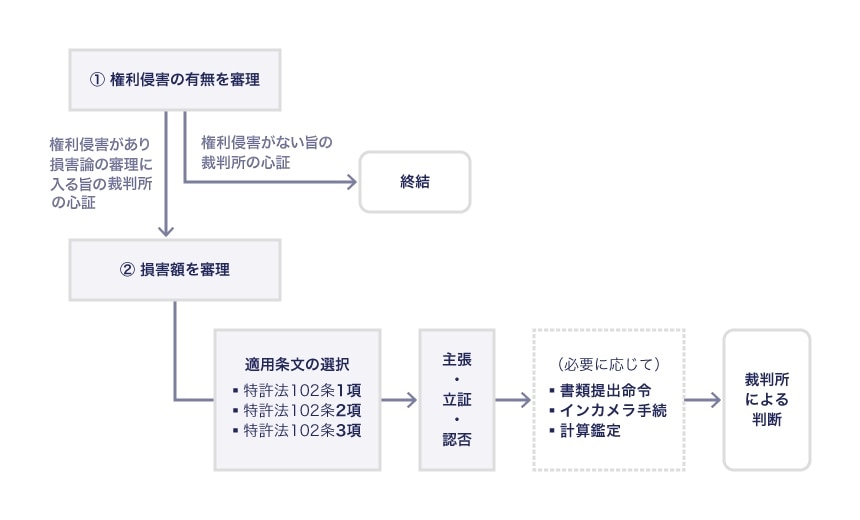

特許権者が特許権侵害訴訟を提起し、損害額を主張・立証する際の大まかな流れは、下図のとおりです。

損害額の主張・立証の流れ

以下では、各フローの詳細について順を追って説明します。

2段階審理

特許権侵害訴訟では実務上2段階審理が採用されており、①権利侵害の有無を審理する第1段階(侵害論)と、②損害額を審理する第2段階(損害論)とに分かれます。

第1段階の審理がまず行われ、裁判所において損害論の審理に入る旨の心証が開示されると、第2段階の審理に入ります(裁判所が損害論の審理に入らないとの心証を持つ場合、それはすなわち権利侵害がないとの心証であるため、その審級の審理は終結に向かいます)。

なお、第1段階の侵害論の主張・立証については、「第5回 特許権侵害の主張・立証」および「第6回 特許無効の抗弁の主張・立証」をご覧ください。

適用条文の選択

損害論の審理においては、原告が、特許法102条1項~3項のうちどの条文に基づくかを選択し、それに応じた主張・立証を行います。

同条1項の場合、特許権者が自らの製品の利益の額を開示する必要があります。特許権者がこの開示を嫌うことから、同条1項が使われることは比較的少ないとされています。

これに対して、より頻繁に使われるのは同条2項です。ただ、同条2項においても、前述2-2(1)のとおり「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する」ことが必要となりますので、これを満たさない場合等には同条3項が選択されます。

主張・立証

典型的には、まず原告(特許権者)が以下の事項等を主張・立証します。

2項の場合:侵害品の販売数量、単価、販売額、利益率等

3項の場合:侵害品の販売数量、単価、販売額、実施料率等

これに対して被告(侵害者)が認否を行います。被告側の販売数量や販売額、利益率等に争いがある場合は、裁判所が訴訟指揮により被告に証拠資料の提出を促します。被告がそれを提出しない場合、後述3-4の書類提出命令(特許法105条)が出される可能性もあります。

同法102条3項における実施料率は、原告または被告が保有する数字ではなく、証拠に基づく評価によって裁判所が認定する値であるため、しばしば争点となります。また、前述2-4のとおり、平時にライセンス契約をする際に採用される実施料率による必要がないことを同条4項が示しています。

上記以外にも事案に応じて、同条1項であれば、同項1号に基づき特許権者の実施の能力に応じた数量や、その数量を特許権者が販売することができないとする事情、さらには同項2号に基づき実施料相当額の請求をするための実施料率等が主張・立証されます。

同条2項であれば、推定の覆滅事由、さらには覆滅された部分に対して実施料相当額の請求をするための実施料率等が主張・立証されます。

書類提出命令、インカメラ手続

特許権侵害訴訟において、裁判所は当事者の申立てにより、侵害行為の立証のため、または侵害行為による損害の計算をするために必要な書類の提出を当事者に命じることができます(特許法105条1項)。これを書類提出命令といい、前述3-3のように損害額の立証の場面でも利用可能性があります。

ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、書類提出命令を出すことはできません(同条1項ただし書)。

また、同条1項に定める書類の必要性の有無や、同項ただし書に定める提出を拒む正当な理由の有無の判断をするために必要と認める場合、裁判所は、書類の所持者にその書類を提示させることができます(同条2項)。この場合、裁判所がその書類を見るだけでなく、裁判所から訴訟当事者や訴訟代理人等に対してその書類を開示することや(同条3項)、当事者の同意を得て専門委員にその書類を開示することができます(同条4項)。この手続を「インカメラ手続」と呼びます。

なお、準備書面や提出される証拠に当事者が保有する営業秘密が含まれる場合、裁判所は当事者の申立てにより、当事者や訴訟代理人に対して秘密保持命令を発することができます(同法105条の4)。この秘密保持命令は、インカメラ手続において相手方当事者やその訴訟代理人等へ開示された書類にも適用があります(同条1項1号)。

計算鑑定

特許権侵害訴訟において、損害額の立証に関する書類が提出されたとしても、その内容が複雑である等の事情によっては、経理・会計の知識を持った専門家の鑑定を求めることが有用な場合があります。このような損害計算のための鑑定は「計算鑑定」と、鑑定人は「計算鑑定人」と呼ばれることがあります。

計算鑑定については、特許法105条の2の12により、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならないことが定められています。これは計算鑑定人が的確に鑑定することができるように特に定められた規定であり、これ以外の計算鑑定の手続や効果等については民事訴訟法の鑑定の規定に従います。

相当な損害額の認定

特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合に、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができます(特許法105条の3)。これは、同法102条を用いてもなお損害額の立証が困難である場合等を考慮して設けられた規定です。

-

美容器事件(知財高裁令和2年2月28日判決) ↩︎

-

美容器事件(知財高裁令和2年2月28日判決) ↩︎

-

美容器事件(知財高裁令和2年2月28日判決) ↩︎

-

美容器事件(知財高裁令和2年2月28日判決) ↩︎

-

二酸化炭素含有粘性組成物事件(知財高裁令和元年6月7日判決) ↩︎

-

ごみ貯蔵機器事件(知財高裁平成25年2月1日判決) ↩︎

-

ごみ貯蔵機器事件(知財高裁平成25年2月1日判決)では、特許権者は外国企業であり、特許権者と契約をした日本の総代理店が特許製品を日本国内で販売していた事実関係において、特許法102条2項に基づく特許権者の請求を認めました。 ↩︎

-

椅子式マッサージ機事件(知財高裁令和4年10月20日判決) ↩︎

-

二酸化炭素含有粘性組成物事件(知財高裁令和元年6月7日判決) ↩︎

-

二酸化炭素含有粘性組成物事件(知財高裁令和元年6月7日判決) ↩︎

-

椅子式マッサージ機事件(知財高裁令和4年10月20日判決) ↩︎

シリーズ一覧全7件

弁護士法人イノベンティア