知財判決のココに注目

第5回 バンドスコア事件 − 著作権法が保護しない表現の模倣と不法行為 バンドスコア損害賠償請求控訴事件東京高裁判決

知的財産権・エンタメ

シリーズ一覧全5件

目次

2024年(令和6年)6月19日、東京高裁は、他人が制作し、販売したバンドスコアを模倣し、ネット上で無料公開する行為について、民法709条の不法行為に該当するとし、損害賠償を命じる判決をしました。

バンドスコアとは、バンドが演奏した楽曲の録音音源などをもとに、ギター、キーボード、ベース、ドラム、ボーカル等の各パートの演奏・歌唱を採譜した楽譜をいいます。作曲家が楽曲全体の楽譜を作成するクラシック音楽とは異なり、バンドが演奏する楽曲は、録音の現場で作り込まれることが多く、一般に、各パートの演奏・歌唱が完全に反映された楽譜は作成されません。他方、バンド音楽を演奏しようとする人々には楽譜に対するニーズがあるため、録音音源から「耳コピ」と呼ばれる聴音で採譜されたバンドスコアが制作され、販売されています。

このバンドスコアは、録音音源から個々の楽器の音や歌唱を人の耳で聞き分け、採譜していくことで制作されるわけですが、そのためには、高度の技能と大きな労力が必要になります。そのようにして制作されたバンドスコアを模倣し、自らのバンドスコアとして無料配信することは許されるのか――それが問われたのが、この事件です。結論として、東京高裁は、バンドスコアを模倣し無料配信することは、違法に制作者の技能と労力にフリーライドする不法行為であると判断しました。

バンドスコア事件の概要

この事件の原告は、バンドスコア等の楽譜の出版、販売をする会社で、被告は、ウェブサイトの企画、制作および運営をする会社とその役員たちでした。被告となった会社は、いくつかのウェブサイトで多数のバンドスコアを無料で公開し、広告料収入を得ていましたが、その中には、原告が作成したバンドスコアの模倣が疑われるものも含まれていました。原告は、これにより自らのバンドスコアの販売機会を失ったとして、被告らに対し、損害賠償を求めたのです。

他人が労力をかけて作成したバンドスコアを模倣し、無料配信することで広告料収入を得る。しかも、もとのバンドスコアを作成した会社は、販売機会を失い、損失を被る。そのようなことが許されるわけがないだろう、というのが素朴な感覚かもしれません。しかし、知的財産法の観点からは、これは難しい問題です。

バンドスコア事件の概要

被告:ウェブサイトの企画、制作および運営をする会社とその役員ら

【裁判経過】

- 第一審(原審):東京地裁令和3年9月28日判決

- 第二審(控訴審):東京高裁令和6年6月19日判決

※最高裁へ上告・上告受理申立て中

訴訟では、そもそも模倣があったのか、という事実問題も重要な争点となっていますが、ここでは、模倣があったとして、それは許されるのか、という点にフォーカスし、議論の原点にある、知的財産法上の基本的な問題意識を読み解いていきたいと思います。

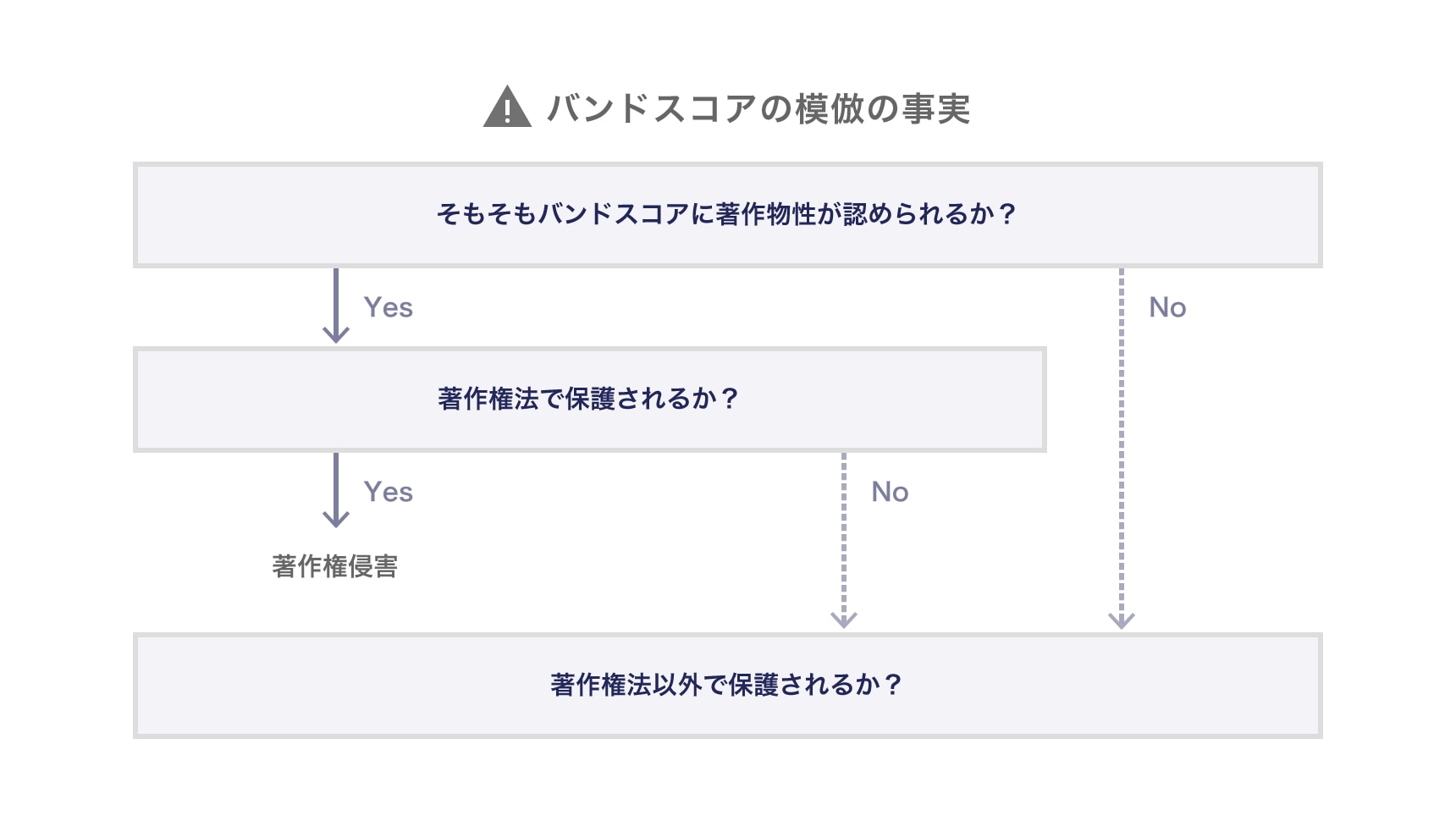

バンドスコアの模倣に対する法的検討ポイント

バンドスコアの模倣・配信は著作権侵害か

楽譜の価値は、創作的な音楽表現にあり、知的財産法の体系の中で創作的な表現の保護を担うのは、著作権法です。したがって、もし、バンドスコアが著作権法によって保護される著作物であれば話は簡単で、バンドスコアを模倣してネット配信する行為は、著作権侵害として規制されることになります。

しかし、著作権法的にみると、録音音源から採譜されたバンドスコアは、著作物に該当するものの、それ自体としては著作権法による保護を受けられません。要するに、「著作物なのに著作権法で保護されない」のがバンドスコアなのです。まずは、この点を少し丁寧にみてみましょう。

バンドスコアは音楽の著作物に該当するか?

著作権法は、「著作物」の意味を、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています(同法2条1項1号)。定義は複雑ですが、要するに、著作物とは、思想・感情といった人の個性の創作的表現だと考えればよいでしょう。その具体例として、著作権法10条1項は、以下の9つの種類を挙げています。

- 言語の著作物(小説、脚本等)

- 音楽の著作物(各種楽曲)

- 舞踊または無言劇の著作物

- 美術の著作物(絵画、彫刻等)

- 建築の著作物

- 図形の著作物(地図または学術的な性質を有する図面、図表、模型等)

- 映画の著作物(劇場用映画や動画)

- 写真の著作物

- プログラムの著作物(コンピュータで用いるプログラム)

これをバンドスコアに当てはめると、そこに記された音楽は、情感ある旋律やリズムを組み合わせるなどして作曲家の個性を創作的に表現したものですから、著作物であることに疑問はなく、その種類としては、「音楽の著作物」に該当します。

しかし、バンドスコアが音楽の著作物なら、その著作者は、原曲の作曲者であって、バンドスコアの制作者ではありません。バンドスコアで音源を完全に再現することには限界があるほか、採譜上一定の工夫の余地があるとしても、原曲をなるべく忠実に再現するのがバンドスコアですから、制作にあたって新たな音楽的創作は行われません。つまり、著作権法的にみれば、バンドスコアは、過去に創作された楽曲を楽譜というメディアに収録した複製物であって、独自に保護を受けられる創作物ではないのです。

バンドスコアは図形の著作物に該当するか?

以上に対し、「音楽の著作物」とは別種の著作物と考えることはできないか、具体的には、記号の集合体としての楽譜には、「図形の著作物」としての著作物性が認められないか、という疑問もあり得るところでしょう。五線や音符、休符その他各種記号が整然と配置された楽譜は、音楽を読み取らずとも美しく、また、同じ楽曲であっても、楽譜の制作者により多少の相違は生じるからです。そして、この場合には、バンドスコアの制作者が創作したものと考える余地が出てきます。

しかし、これは困難と思われます。著作物に求められる創作性の本質は創作者の個性の発露ですが、バンドスコアは、楽譜というものの性質上、誰が読んでも同じ楽曲を再現できるよう一定のルールに則って記載されるため、多少の相違はあっても、そこに個性を織り込むことが難しいからです。

著作権法で保護されない著作物は法的にどう保護されるか

このように、バンドスコアは、音楽の著作物としての著作物性はあるものの、独自に保護を受けられない、すなわち、「著作物なのに著作権法で保護されない」という状態にあるといえます。

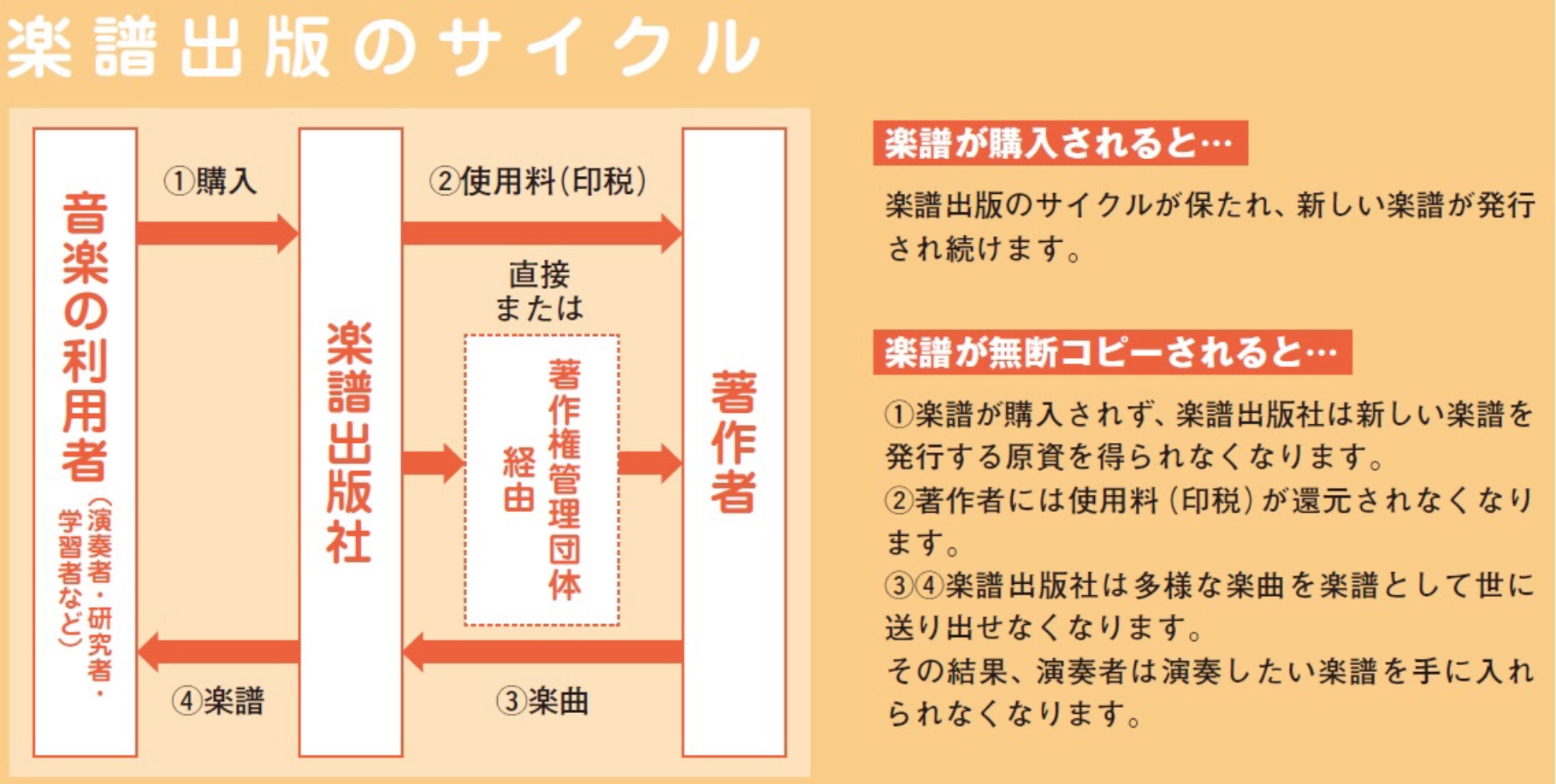

しかし、だからといって、大きな労力をかけて制作したバンドスコアを自由にコピーしたりネット配信したりすることは許されるのでしょうか。何の規制もなく模倣品が出回れば、バンドスコアの制作は事業として成り立たなくなり、結局、模倣品を求めた人たちも、バンドスコアを入手できなくなるでしょう。

今の時代、個人が制作したバンドスコアがネットで出回ればいいじゃないか、という割り切りもあるかもしれませんが、バンドスコアを適法に配信するとなると、原曲の著作権者の許諾が必要です。市販のバンドスコアでは、通常その対応もされているため、事業者がバンドスコアを提供することには、権利処理の問題も含めて利用者に利益があるわけです。それが失われるのは、バンドスコア制作者だけでなく、音楽文化に関わる多くの人にとって不幸なことといえるでしょう。

不法行為法による保護

では、著作権法の保護を受けられない表現をどのように保護するのか。従来、この問題に応えるのは、不法行為法の役割とされてきました。

(1)木目化粧紙事件(東京高裁平成3年12月17日判決)

リーディングケースの1つは、木目化粧紙事件(東京高裁平成3年12月17日判決)です。

この事件で模倣が問題になったのは、縦横にエンドレスな印刷が可能な木目化粧紙で、そのデザインは創作性のある表現でしたが、判決は、同製品が工業製品であることを理由に、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」とはいえず、著作物に当たらない、と判断しました。

他方、同判決は、この木目化粧紙の模倣行為について、不法行為の成立を認めました。その理由は、以下のとおり、著作物性のない物品であるとしても、模倣品を廉価に販売することは著しく不公正であって、法的保護に値する他人の営業活動上の利益を害する、というものでした。

この判決は、著作権法で保護されない表現物の保護の必要性が認識されるきっかけとなり、商品形態模倣を規制する不正競争防止法2条1項3号の新設につながりました。

また、裁判所においても、著作権法や不正競争防止法で保護されない成果物の冒用について、不法行為を認める判決が続出しました。

著作権法や不正競争防止法で保護されない成果物の冒用について不法行為を認めた判決

| 参考となる事件・裁判例 | 判決の概要 | |

|---|---|---|

| 翼システム事件 | 東京地裁平成13年5月25日中間判決・判時1774号132頁 | 著作物性のないデータベースの複製について不法行為を認めた |

| ミーリングチャック事件 | 大阪地裁平成16年11月9日判決・判時1897号103頁 | 周知の商品表示とはいえない商品形態の模倣行為について不法行為を認めた |

| ヨミウリ・オンライン事件 | 知財高裁平成17年10月6日判決 | 著作物性の有無が分かれるニュース見出しの利用について不法行為を認めた |

木目化粧紙事件判決は、一定の創作性はあるものの、著作権法上の著作物とはいえない物品の模倣行為に不法行為の成立を認めたものでした。また、翼システム事件判決やヨミウリ・オンライン事件判決は、創作性を欠く制作物について、制作における労力の冒用行為に不法行為の成立を認めたものです。

これらに共通するのは、「著作物性がない」制作物であっても、その模倣が制作者の利益を不当に害するときは不法行為になる、という考え方です。

(2)北朝鮮映画事件(最高裁(一小)平成23年12月8日 判決)

他方、ある制作物が著作権法の保護を受けられない理由には、「著作物性がない」ということ以外に、「著作物なのに著作権法で保護されない」という場合もあります。そのような場合の不法行為の成否について判断したのが、北朝鮮映画事件(最高裁(一小)平成23年12月8日 判決・民集65巻9号3275頁)でした。

この事件では、北朝鮮で制作された映画の一部を日本のテレビ放送局が番組の中で利用したことが著作権侵害となるかが争われました。懸案の映画が著作権法上の「著作物」であることに疑義はありませんでしたが、外国著作物について、著作権法6条は、条約によりわが国が保護の義務を負う場合に限って保護することにしているため、わが国は、北朝鮮国民の著作物を保護する条約上の義務を負っているのか、ということが争われたのです。

第6条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物

二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)

三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

この点、北朝鮮も日本も、ベルヌ条約という著作権保護に関する条約に加盟してはいました。しかし、第一審の東京地裁(東京地裁平成19年12月14日判決)は、わが国は北朝鮮を国家として承認しておらず、北朝鮮の著作物を保護すべき条約上の義務を負わないとし、控訴審の知財高裁(知財高裁平成20年12月24日判決)も上告審の最高裁も、やはり北朝鮮が未承認国であることを理由に著作権法の適用を否定しました。つまり、北朝鮮の映画は、日本の著作権法上、「著作物なのに著作権法で保護されない」ものと位置づけられたのです。

東京地裁の判断を受けて、原告らは、知財高裁で、北朝鮮の映画の無断利用は不法行為を構成する、という主張を追加しました。この主張につき、知財高裁は、判決で、著作権法上の保護を受けない著作物であっても、その利用行為が社会的相当性を欠くときは不法行為法上違法とされる場合がある、と述べて原告らの一部との関係で不法行為の成立を認めるとともに、放送局に対し、12万円ながら、損害賠償を命じました。

知財高裁の上記判決に対する上告審の判断が、北朝鮮映画事件判決です。最高裁は、以下のとおり、著作権法で保護されない著作物の利用行為は、「著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情」がなければ不法行為とはならない、という基準を示し、結論として、知財高裁の判断を覆して原告らの請求を棄却しました。

要は、著作物の利用について著作権侵害以外の不法行為が成立するためには、著作権法の枠外にある異質の法的利益を害しているといった「特段の事情」が必要になるところ、放送局が番組でくだんの映画を利用することにより享受する利益は、著作権法が規律の対象とする日本国内における独占的な利用の利益にほかならないため、「特段の事情」はなく、不法行為は認められない、と判断したのです。

(3)北朝鮮映画事件以降の裁判例の流れ

上述の北朝鮮映画事件判決は、直接的には、「著作物なのに著作権法で保護されない」ものの冒用について不法行為が成立するのは、著作権とは異なる法益を害するような「特段の事情」がある場合だけ、という判断を示したものです。著作物を保護するかどうかを決めるのは著作権法の役割だ、と考えると、判決の趣旨は、「『特段の事情』もないのに、不法行為法は著作権法の領域に乗り込んでくるな」ということとなるでしょう。

これに対し、木目化粧紙事件や翼システム事件、ヨミウリ・オンライン事件などでは、そもそも「著作物性がない」ものの冒用が争点となったため、もとより著作権法の枠外の事案ともいえます。それなら、不法行為法だけで考えればよいではないか、つまり、「著作物じゃないんだから、『特段の事情』など考えなくても、他人が労力をかけた制作物の冒用は不法行為にすればよいではないか」という発想も成り立ちそうです。

しかし、実際には、北朝鮮映画事件判決の後、「著作物性がない」ことを理由に著作権侵害が成り立たない場合にも、不法行為が認められにくくなったといわれます。よく引用される釣りゲータウン事件(知財高裁平成24年8月8日判決)で、裁判所は以下のとおり述べて「特段の事情」の欠如を理由に不法行為の成立を否定しましたが、この事件で著作権侵害が否定された理由は、「著作物性がない」ことにありました。

このように、不法行為法の適用に関する裁判例の潮目を変えたといわれる北朝鮮映画事件判決ですが、潮目が変わった理由はどこにあるのでしょうか。もちろん、同判決が最高裁によるものである、ということは大きな理由でしょう。しかし、同判決のもともとのスコープは「著作物なのに著作権法で保護されない」場合にあり、さほど広いものではありません。それでも潮目が変わった理由は、北朝鮮映画事件判決を契機として、知的財産の保護と並ぶ知的財産法のもう1つの大きな役割、つまり、パブリック・ドメインの保護が改めて強く意識されたことにあるのかもしれません。

情報の保護とパブリック・ドメインの保護

著作権法をはじめとする知的財産法は、他人の創作成果等の「情報」を模倣から保護する制度ですが、そもそも論として、情報を模倣することは法的に「悪」なのか、という根源的問題があります。

もちろん、模倣を「悪」として規制するのが知的財産法ですが、たとえば、教育は模倣から始まります。研究や開発も、過去の業績の模倣が基礎になります。報道においても、他者から得られた事実がさまざまなメディアにより似通った表現で伝達されます。つまり、模倣は、本来、文化や産業、あるいは民主主義の根幹となる表現活動を支える上で重要な役割を果たすものなのです。

模倣のこういった側面に着目すると、法的に、模倣一般を「悪」とすることはできず、むしろ、情報の利用可能性を適切に維持することは、多くの場合、人類にとって「善」である、というべきことになるでしょう。そして、このことから、知的財産法には、模倣抑止とは別に、もう1つ重要な役割が求められることになります。それは、「善」と「悪」、すなわち、良い模倣と悪い模倣の切り分けです。

(1)知的財産法の保護対象

知的財産法は情報を保護対象としますが、情報一般を保護するものでも、情報利用行為一般を規制するものでもありません。著作権法は表現、特許法は技術的なアイデア、商標法はブランドマークといったように、法制ごとに特定の性質を持つ情報だけを保護対象とし、また、どのような利用態様が違法となるかも細かく定めています。

たとえば、他人の楽曲や文学作品を勝手にネット配信すると違法になりますが、家庭内で音楽や小説を楽しんだり、学校の授業で適切に利用したりすることは許されます。それは、著作権法がそのように設計され、自由に情報を利用できる領域を確保しているからです。

(2)パブリック・ドメインとは

このように、知的財産法の下、規制を受けることなく自由に情報を利用できる領域は、「パブリック・ドメイン」と呼ばれます。この「パブリック・ドメイン」という言葉は、単に知的財産権が及ばない領域、という消極的な意味にとどまらず、文化や産業、民主主義といった価値を支えるものとして、それ自体が尊重されるべきもの、というニュアンスで用いられることもあります。そこにあるのは、一定の領域の情報利用を模倣から保護するだけでなく、その領域外を情報利用におけるセーフティゾーンとする、との考え方であり、突き詰めれば、不法行為法など、他の法制による規制も抑制的であるべきだ、という考え方につながります。

(3)パブリック・ドメインの観点から見た北朝鮮映画事件

ここで改めて北朝鮮映画事件判決に目を向けると、同判決は、知的財産法が保護する領域とパブリック・ドメインの調整を、以下のとおり、「独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和」と表現し、それを理由に、著作権法が保護しない領域にまで法的保護を及ぼすことを否定しています。

パブリック・ドメインの価値を重視する姿勢を最高裁が表明し、適法と違法の境界を、「著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情」で画そうとしたこと。そこに、北朝鮮映画事件判決のインパクトがあったと思うのです。

「額の汗」の保護

(1)フリーライドにおける適法と違法の境界線

では、北朝鮮映画事件において、最高裁のいう「特段の事情」とは具体的にどのようなもので、適法と違法の境界はどこにあるのでしょうか。そのヒントは、最高裁が覆した知財高裁の判決に現れる、以下の一節にあると思います。

このように、知財高裁は、著作物の中には「その製作に相当の費用、労力、時間を要し、それ自体客観的な価値を有し、経済的な利用により収益を挙げ得るものもあること」を指摘し、諸事情の総合的考慮の結果、「当該利用行為が社会的相当性を欠くものと評価されるときは、不法行為法上違法とされる場合がある」と述べています。これは、著作者の個性の発露を保護する著作権法とは対照的に、制作物の経済的価値と、その背景にある、ときに没個性的な「費用、労力、時間」への不当なフリーライドに不法行為の本質がある、という考え方といえるでしょう。

最高裁は、知財高裁のこの判決を覆したわけですが、知財高裁の考え方を全面的に否定したかというと、そうではないように思います。最高裁の判断の本質は、他人の制作物へのフリーライドにおける適法と違法の境界線を、パブリック・ドメインの保護の観点から少し移動させた、つまり、知財高裁のいう「利用行為が社会的相当性を欠く」という線から、著作権法のテリトリーの外側を意味する、「著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情」という線に移したことにあるのではないでしょうか。そして、そこにいう「著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益」として最も典型的に意識されているのは、依然として、他人の「費用や労力、時間」ではないかと思うのです。

(2)知的財産法における「額の汗」とは

実は、ここにいう「費用や労力、時間」は、知的財産法の世界で、しばしば「額の汗」と表現されるもので、その保護のあり方は、伝統的な議論の的となってきました。

外国法制に目を向けると、かつての英国では、個性の発露はなくとも最低限度の独自性があれば著作物性を認め、むしろ、創作のための技能と努力(skill and effort)を重視する「額の汗理論(sweat of the brow doctrine)」という考え方が有力でした。日本と対照的な解釈ですが、こういった議論があることは、ただ遠い国に日本と異なる法解釈があった、というだけでなく、「額の汗」というものが、どのような法律によるかはともかく、法的に保護されるべき利益として一定の普遍性を持つことを示しているともいえます。

そして、この観点で考えると、北朝鮮映画事件判決は、単に不法行為の成立範囲を制限したのではなく、日本の法制の下、「額の汗」が保護を受けるための要件を「特段の事情」として示した、という積極的意味を持ち得ると思うのです。

バンドスコア事件判決の判旨

前置きが長くなりましたが、バンドスコア事件の判旨を見てみましょう。

バンドスコア事件判決では、模倣の有無や範囲、損害、因果関係といった個々の事実認定が大きな争点になっており、判決を読む限り、今後その是非について侃侃諤諤議論されるだろうと感じます。しかし、ここでは、そういった事実問題をいったん横において、不法行為の成否に関し、判決が示した基本的な考え方を検討してみたいと思います。

バンドスコアの著作権法上の位置づけ

まず、著作権侵害の成否に関し、判決は、「バンドスコアは、著作権法6条各号所定の同法による保護を受ける著作物に該当しない。」とだけ述べて終わっています。その意図するところは、バンドスコアに著作物性はあっても、その制作者が独自に保護を受けることはできない、ということでしょう。たった一文ですが、バンドスコアは、著作権法6条各号に該当せず、「著作物なのに著作権法で保護されない」という点で、北朝鮮の映画と同列に位置づけられたわけです。

不法行為の成立要件

そこで、次に問題になるのは不法行為の成否ですが、バンドスコアは、「著作物なのに著作権法で保護されない」ため、直接的に北朝鮮映画事件判決の考え方が適用される事案といえます。

判決も、北朝鮮映画事件判決の判旨を引用した上で、以下のとおり、バンドスコアの冒用について不法行為が成立するためには、「当該行為について著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情が認められることが必要」との考え方を示しました。

「特段の事情」の有無

では、バンドスコアの冒用について、北朝鮮映画事件判決にいう「特段の事情」は認められるのでしょうか。この点について、バンドスコア事件判決が考慮したのは、以下に引用するように、バンドスコアの採譜や、そのための技能の取得に要する「多大な時間、労力及び費用」、そして、フリーライドを許した場合のバンドスコア制作のインセンティブの喪失、その結果としての音楽出版業界の衰退と音楽文化の発展阻害への危惧、といったことでした。

この採譜という作業には多大な時間、労力及び費用を要し、また、採譜という高度かつ特殊な技能の修得にも多大な時間、労力及び費用を要する。

そのため、バンドスコアの制作者が販売等の目的で採譜したバンドスコアを制作者に無断で模倣してバンドスコアを制作し販売等すること、すなわち、バンドスコアの制作者が採譜にかけた時間、労力及び費用についてフリーライドすることが許されるとしたら、その反面、制作者が販売するバンドスコアの売上げが減少し、採譜によるバンドスコアの制作への投資を十分に回収できなくなり、採譜によってバンドスコアを制作し販売する事業者は壊滅的な打撃を被ることになって、自ら時間、労力及び費用を投じて採譜によりバンドスコアを制作しようとするインセンティブは大きく損なわれ、採譜によりバンドスコアを制作し出版しようとする者がいなくなるから、音楽の演奏を趣味・職業とする者等から一定の需要が見込めるにもかかわらず、採譜によるバンドスコアの供給が閉ざされる結果になりかねない。また、高度な技術を身に着けて苦労して採譜した成果物についてフリーライドが許されるとしたら、多大な時間、労力及び費用を投じて採譜の技術を修得しようとする者がいなくなり、ひいては、バンドスコアに限らず、採譜によって制作される全ての楽譜が制作されなくなって、音楽出版業界そのものが衰退し、音楽文化の発展を阻害する結果になりかねない。

こういった事情を考慮した上で、判決は、以下のとおり述べ、他人が制作したバンドスコアの模倣は、「採譜にかける時間、労力及び費用並びに採譜という高度かつ特殊な技能の修得に要する時間、労力及び費用に対するフリーライド」であって、その結果他人の営業上の利益を損なえば、「著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するものということができる」とし、北朝鮮映画事件判決にいう「特段の事情」が認められるとの考え方を示しました。

つまり、東京高裁は、もし、具体的事案において、バンドスコア制作者の「額の汗」の模倣と利益の簒奪があったならば、不法行為を基礎づける「特段の事情」が認められる、との考え方を示したのです。

結論

そこで、次の検討課題は、具体的事案においてバンドスコアの模倣があったのか、という事実問題になりますが、判決は、結論としてこれを認め、被告に対し、1億6,925万5,305円および遅延損害金の支払いを命じました。

ここでは事実認定の詳細には立ち入りませんが、模倣の判断においては、採譜の誤りが共通していたり、ギターのタブ譜における記載など、バンドスコアごとに生じ得る相違が少なかったりすること、そして、被告が先行公開した楽譜についてはこれらの点で不一致が多いことなどが考慮されました。また、損害計算においては、模倣が疑われる10曲のサンプリングによる算定が行われています。

何が北朝鮮映画事件とバンドスコア事件の結論を分けたのか

著作権法と不法行為法の構造の相違

著作権法で保護されない制作物の不法行為による保護について、北朝鮮映画事件判決は、保護拡充の潮目を変え、制限的解釈を導いたといわれていました。そのような中、バンドスコア事件判決は、「著作物なのに著作権法で保護されない」という、北朝鮮映画事件判決が正面から適用される制作物について、同判決の判旨を引用しつつも、「特段の事情」を認めて不法行為法による保護を肯定しました。

ここで、北朝鮮映画事件判決が「特段の事情」を否定した理由は、放送局が番組で映画を利用するのは著作権法が想定する典型的な著作物の利用行為である、という点にありました。他方、バンドスコア事件では、バンドスコアを複製し、ネットで配信する行為が問題になりましたが、著作権法的にみれば、これも、典型的な著作物の利用行為であることに変わりありません。そのため、同様に考えると、バンドスコア事件でも不法行為が否定されそうなものです。

では、北朝鮮映画事件とバンドスコア事件の結論の違いは、どこから来たのでしょうか。悩ましい問題ですが、両者の関係について視点を与えてくれるのは、著作権法と不法行為法の構造の相違ではないかと思います。

著作権は、動産や不動産に対する所有権と同じく、著作物に対する排他的な権利ですので、著作物が無断で配信されるなどして排他性が損なわれれば、現に具体的損害が生じなくても、著作権侵害が成立します。著作権侵害に基づく損害賠償請求は、不法行為法によることになるのですが、その場合の損害額は、著作権法によって推定されるため、著作権侵害ありきのバーチャルな損害といえます。乱暴ないい方をすれば、著作権の世界では、侵害立証ができれば、損害はどうにかなるのです。

他方、本来の不法行為法は、誰かに現に生じた損害を誰がどのように負担するのが公平か、を決めるための制度です。そのため、具体的・現実的な損害発生が重要な要件であり、実務的には、現に生じた損害からの逆算によって、何がその原因たる不法行為なのかを考えることになります。つまり、著作権侵害における出発点が侵害行為であるならば、不法行為法における出発点は具体的な損害であり、それがなければ話は直ちに終わるのです。

バンドスコア制作者の「額の汗」

これを北朝鮮映画事件についてみると、北朝鮮の映画が番組で放映されたとしても、対象となったのは映画全体のごく一部であって、映画の配給・配信やDVDの販売の機会が失われるわけではなく、また、そもそも日本国内での配給ニーズはごく限られたものでしょうから、具体的な損失はあまり考えられません。要するに、著作権があればバーチャルな損害が認められる余地があったとしても、著作権がなければ具体的な損害をほとんど観念できず、不法行為の立証は、出発点でつまずくわけです。そのような状況で、「著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益」の侵害は、認められにくいでしょう。

他方、バンドスコア事件においては、被告の行為によって、原告のバンドスコアの販売機会が奪われ、現に大きな経済的損失を受けたことが認定されています。そして、その損失から逆算して失ったものの実質を考えると、そこには、耳コピの技能を習得し、こつこつ採譜をするという、たとえ没個性的ではあっても、とても大きな「時間、労力及び費用」、すなわち、バンドスコア制作者の「額の汗」があるのではないかと思います。

もちろん、バンドスコアの経済的価値には、原曲の価値、つまり、著作物としての価値も寄与しています。しかし、原曲の価値だけを享受するなら原曲を聴けばよく、バンドスコアは必要ありません。そのため、バンドスコアに求められる価値は、著作物としての原曲の価値の上に、バンドスコア制作者の「額の汗」という、原曲の価値とは別個独立の価値が付加されたものとなります。この付加的価値が「著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益」であり、その侵害が「特段の事情」を構成すると考えられるわけです。

「額の汗」の簒奪。これが、北朝鮮映画事件とバンドスコア事件の分水嶺であったといえるのではないでしょうか。

本判決を踏まえた企業実務のポイント

企業実務における「特段の事情」

バンドスコア事件判決や、その背景にある北朝鮮映画事件判決を踏まえた企業実務を考えると、問題になるのは、「特段の事情」を基礎づける事実はどのように立証するのか、そして、バンドスコア業界という、少々特殊な業界を離れたとき、どのような場合に「特段の事情」が認められるのか、といったことになるでしょう。個人的には、これらは密接に関連する問題だろうと思います。

バンドスコア事件における事実立証の難しさは、模倣の証明にあります。実は、木目化粧紙事件判決以前にも、写植用の書体をめぐって、著作権法の保護対象外の制作物にも不法行為による保護があり得ることを示した裁判例はあったのですが、事実立証のハードルを越えられず、結論は否定されていました(写植機用文字書体事件(大阪地裁平成元年3月8日判決・無体集21巻1号93頁))。知的財産権の対象にならない、ということは、保護の手がかりとなる明確な特徴がない、ということですので、「本当にパクリなのか」ということは常に大きな問題なのです。

バンドスコアについても、その本質は原曲の「耳コピ」、つまりはコピーですので、後発品が、原曲のコピーなのか、先発品のコピーなのかの判別は容易ではありません。特に、バンドスコアの価値は原曲を忠実に再現することにあるため、額に汗してしっかりしたものを作れば作るほど似たり寄ったりになり、模倣かどうかが判然としなくなる、という宿命があります。今回の判決では、模倣の根拠の1つとして、採譜の誤りが共通していることが指摘されていますが、この点についても、精密に採譜をすればするほど証拠が失われていく、という皮肉な問題があります。コンピュータ・プログラムについては、模倣防止策として、意図的に無意味なコードを含めたりすると聞いたことがありますが、バンドスコアでは、そういうこともできません。

(1)制作物に創作性がある場合の模倣の証明

こうしてみると、他業種の実務への適用を考える上での最初の視点は、問題となる制作物に上述のような立証上の問題があるか、という点といえます。

そもそも、このような問題がない場合、つまり、制作物に一定の創作性があり、模倣を証明しやすい場合には、あとは、著作物の価値を離れた「額の汗」の冒用があったといえるか、という点が主要な立証課題になるでしょう。その例としては、木目化粧紙事件における化粧紙のような、デザインに一定の創作性のある工業製品などが考えられます。

もっとも、こういった工業製品については、もともと著作権法と意匠法という2つの制度の狭間にあって、それらの制度が保護する法益との区別が容易でなかった上に、木目化粧紙事件判決の後、不正競争防止法改正による商品形態模倣の違法化や、意匠法改正による物品の範囲の拡大により、一定の保護が担保されたため、現時点において不法行為法が適用される範囲は限られたものとなりそうです。

(2)制作物に創作性がない場合の模倣の証明

これに対し、制作物に創作性がない、あるいは、バンドスコアのように独自の創作性がない、という場合の主戦場はやはり不法行為となるでしょう。その場合、「特段の事情」の立証は容易でなくなるわけですが、一定のインパクトを持ち得るのは、内容よりも「量」かもしれません。制作に「額の汗」が求められる物を大量に制作するのは容易でない中、量的に大きな制作物が既存の制作物と丸かぶり、ということになると、独自制作であることには強い疑義が生じると思われるからです。

もちろん、量だけで常に模倣の証明ができるかは制作物の性質によると思いますが、そこに採譜の誤りの共通性にみられるような他の要素が入ってくると、説得力が出てくることがあるでしょうし、苦労して大量に蓄積した制作物の丸パクリは、まさに、「額の汗」の盗用という不法行為の本質になじみやすくもなります。

デジタルの時代において、この観点から保護に適するものとしては、データやデータベースが考えられそうです。データやデータベースについては、不正競争防止法の限定提供データ規定や著作権法によるデータベースの保護が適用されますが、必ずしも実効的な保護を受けられるわけではありません。有益なデータはしばしば広く提供されるものであって提供先が限定されず、また、データベースに求められるのは、データ選択における客観性や網羅性、データ配列の利便性といったことで、著作物性の要件となる個性の発露は必ずしも求められず、むしろ邪魔になることも珍しくないからです。

他方、データの内容やアクセスの可能性等に照らして、大量のデータが偶然一致することが通常考えられないような場合には、その構築に要した「多大な時間、労力及び費用」といった「額の汗」は、現に経済的損失が認められる限り、不法行為による保護に適しているといえそうです。データベースの冒用については、すでに翼システム事件で不法行為法の適用が認められていますが、今後、そういったニーズはさらに増えていくのではないでしょうか。

今後の注目ポイント

バンドスコア事件は上告されており、今後の展開は引き続き注目されるところです。また、その結果いかんにかかわらず、判決における事実認定や損害評価のあり方は議論を呼びそうです。本稿では立ち入ることができませんでしたが、「著作権法の枠外」にある創作物として多くの議論を生んできたタイプフェイスの取扱いへの影響も意識されるかもしれません。この判決が、知財高裁ではなく、東京高裁の民事部によるものであることも、知財の実務家にとっては気になるところでしょう。ともあれ、複雑な知的財産法の網の目の中で、北朝鮮映画事件判決の「特段の事情」が認められる局面を考えるにあたり、バンドスコア事件判決が具体的な材料を提供してくれたことには、大きな価値があると思います。

「額の汗」とパブリック・ドメイン。北朝鮮映画事件判決の本来の意図が読み解かれ、2つの価値の境界が、潮目の変化を超えて明らかにされることを期待したいところです。

シリーズ一覧全5件

弁護士法人イノベンティア 東京事務所

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 競争法・独占禁止法

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟