知財判決のココに注目

第4回 ドラクエ・リュカ事件 - キャラクター名は著作物として保護されるか 東京地裁・知財高裁判決

知的財産権・エンタメ 更新

シリーズ一覧全5件

目次

2023年(令和5年)10月20日、東京地方裁判所の判決で、原告が付けたキャラクターの名称が著作権では守られないことが明らかとなり、世間の注目を浴びました。その後の控訴審でも、知的財産高等裁判所は、2024年(令和6年)4月23日、原審の判断と同じ判断をしています。最高裁判所も、2025年(令和7年)2月12日、原告の言い分には理由がないものとして、上告棄却決定および上告不受理決定を行いました。

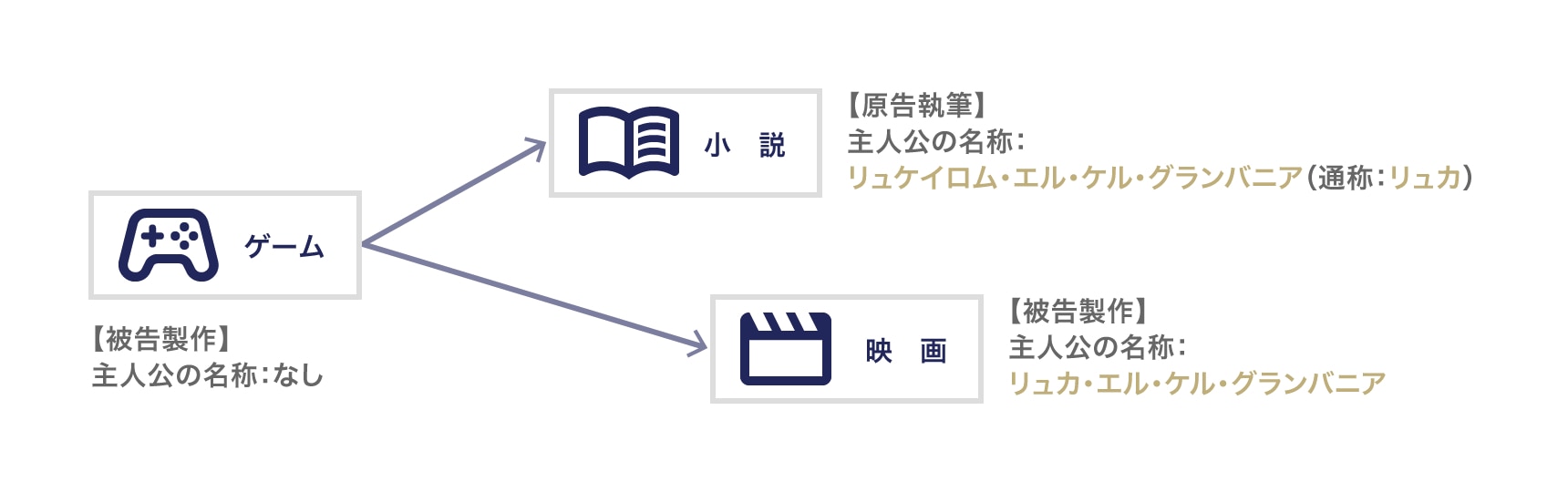

この事件では、テレビゲーム「ドラゴンクエストV天空の花嫁」を題材にした小説のなかの主人公に付けられた「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」という名称が、そもそも著作物といえるかどうかが問題となりました。

著作権法は何を対象として保護するのかという根源的な疑問について、改めて考える機会を与えてくれます。

ドラクエ・リュカ事件の概要

ドラクエの概要

「ドラゴンクエスト」は、スクウェア・エニックス社(以下「スクエニ社」といいます)から発売されている日本製のコンピュータロールプレイングゲームで、第1作が1986年に発売されて以来、多くの関連作品をもつ大人気シリーズです。キャラクターイラストを故・鳥山明さんが担当していたことでも有名で、ゲームをする人もしない人も、「ドラクエ」という愛称はどこかで耳にしたこともあるのではないでしょうか。

ゲームのドラクエシリーズでは、主人公は「プレイヤーの分身」という位置付けとされ、主人公の名前は、ゲーム開始時にプレイヤー自身が自分で名付けて設定します。そうして自分の分身となった主人公が、仲間たちとともに、中世ヨーロッパファンタジー風の世界観のなかで、武器と魔法を使ってモンスターを倒しながら冒険するというシナリオに熱中した方も多いでしょう。

その人気は、ゲームソフトにとどまらず、小説、漫画、映画、舞台、キャラクターグッズといった様々なエンタメの題材になって、多くのファンを魅了し続けています。

そんななか、本件の裁判は、ゲームのドラクエを原作とした小説を執筆した小説家が、ゲーム会社であるスクエニ社のほか、映画の製作配給を行う東宝や映画監督などを訴えたことで始まりました。

ドラクエ・リュカ事件の裁判の概要

この訴訟の原告は、スクエニ社が平成2年(1990年)にスーパーファミコン専用ソフトとして発売した「ドラゴンクエストV天空の花嫁」(以下「ゲーム・ドラクエⅤ」といいます)を題材に、「小説ドラゴンクエストV天空の花嫁」を執筆した小説家です。この小説は、原告が、スクエニ社と協議をしながら執筆し、平成5年(1993年)に出版されました。

ゲーム・ドラクエⅤでは、上にも述べたとおり、主人公の名称はゲームを起動した時には定まっておらず、その後プレイヤーが主人公の名称を任意に入力して設定する仕様になっています。

原告は、小説のなかで、主人公の名称を「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」、通称を「リュカ」としました。「グランバニア」とは、主人公の祖国の名称としてゲーム・ドラクエⅤに登場している名称で、主人公は同国の王族というのがゲームにおける設定です。主人公の性格や雰囲気を考慮して、原告が主人公の名称と通称を生み出しました。

ゲーム・ドラクエⅤ発売から30年近くを経た令和元年(2019年)、「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」というアニメーション映画が公開されました。かつての名作、ゲーム・ドラクエⅤを原作とする映画で、主人公の名称として「リュカ」、「リュカ・エル・ケル・グランバニア」が用いられています。スクエニ社や東宝は、映画でこれらの名称を使用することにつき、原告の許諾は受けていませんでした。

原告がインターネット上で公開している陳述書 1 によると、映画の主人公に「リュカ」の名前が与えられることを知った原告は、スクエニ社に対し、映画に「リュカ」が原告の小説に由来することのクレジットを入れることと、映画公開に合わせて、改めて原告の小説の宣伝をすることを求めました。しかし、スクエニ社から拒絶されたため、映画の製作委員会を構成するスクエニ社や東宝、また、映画監督らを被告として訴訟提起に至ったようです。

このような状況で、果たして、原告は自らが付けた「リュカ」という名称について、著作権法を根拠に権利を主張することはできるのでしょうか。そもそも著作権法は、一般的にキャラクターの名称を守ろうとしているのでしょうか。これは、著作権法上、何が「著作物」として保護されるのかという問題です。

裁判のなかでは、著作権法違反の主張以外に、小説に係る出版契約に違反するといった議論もなされていますが、ここではこの「著作物とは何か」という問題を見ていきたいと思います。

| 原審 | 判決日:2023年(令和5年)10月20日 裁判所:東京地方裁判所 |

|---|---|

| 控訴審 | 判決日:2024年(令和6年)4月23日 裁判所:知的財産高等裁判所 |

| 上告審 | 決定日:2025年(令和7年)2月12日 裁判所:最高裁判所 |

※以下、本稿では裁判所名を「東京地裁」「知財高裁」と略称で記載します。

著作物とは

著作権法は、文化の発展への寄与を目指して、著作物の保護を担う法律で、著作権で保護される著作物について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)と定めています。

もっとも、この規定のもとで、具体的に何が著作物として守られ、何が守られないかは、必ずしも明確ではなく、個別の事案においてしばしば争いになります。直近では、将棋の棋譜が著作権法上保護される著作物には当たらないことを示唆した判決が話題になったところです(大阪地裁令和6年1月16日判決)。

詳しく見ると、上の定義によれば、「著作物」は、以下の要件①~④のすべてを満たす必要があります。

要件② 創作的に

要件③ 表現したもの

要件④ 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

たとえば、客観的な数値を並べたデータは「思想又は感情」(要件①)を表現したものではなく、また、誰が書いても同じようになる文章、図面、グラフなどは「創作的に」(要件②)表現したものではありません。作風や画風といった抽象的なイメージは「表現したもの」(要件③)に該当しないと考えられています。争いが絶えないところではありますが、工業製品の大半は、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(要件④)とはいえないものと考えられています。

上に挙げた将棋の棋譜の事例では、大阪地裁は、「利用された棋譜等の情報は、被告が実況中継した対局における対局者の指し手及び挙動(考慮中かどうか)であって、有償で配信されたものとはいえ、公表された客観的事実であり、原則として自由利用の範疇に属する情報であると解される」と述べており、少なくとも要件①を満たさないという理由で著作物性を否定したものと思われます。

もし、ある作品が、上記の要件のいずれかを満たさず、著作物に該当しない場合には、誰かがその作品をコピーしたり、模倣したりしたとしても、著作権法上は適法な行為になります。

キャラクターと著作物性

それでは、今回のドラクエ・リュカ事件の裁判で問題となったようなキャラクター名について、著作権法上はどのように考えられているでしょうか。前提として、キャラクターそのものが著作物といえるのかどうかを見てみましょう。

キャラクターの著作物性、つまり、著作権法で保護されるような著作物なのかどうかについては、ポパイネクタイ事件(最高裁(一小)平成9年7月17日判決・民集51巻6号2714頁)というリーディングケースがあり、本判決でも引用されています。

「キャラクター」というと、①視覚的な表現を伴う2次元、3次元の作品という意味(スヌーピーや星のカービィの具体的なイラスト等)と、②文章などから読者が読み取ることができる人物等の容姿や性質、性格といったイメージ(スヌーピーや星のカービィについて具体的なイラスト等から離れて読者やゲームユーザが持つイメージ)という2つの意味があります。

②の、読者らが持つイメージについては、そのイメージを生み出した具体的な文章等の表現は著作物に当たりますが、文章等から離れたキャラクターイメージそのものが著作物として保護されることはないと考えられています。著作物に該当するのは、あくまで具体的な「表現」ですので、文章からイメージされたキャラクターイメージのように各人で異なり得るものは、著作物に当たりません。

ポパイネクタイ事件判決は、①の、具体的なイラスト等としての「キャラクター」について判示しているものですが、そのなかで最高裁は、「キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができない」から、「連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない」と述べています。つまり、具体的な表現から離れたキャラクター(イラスト等)が著作物となることはなく、保護されるのは、あくまで、ここの表現だ、という考え方を示したのです。

キャラクターと著作権については、以上のような整理がされてきたところですが、今回ご紹介するドラクエ・リュカ事件判決は、小説における架空の登場人物(キャラクター)の「名称」が著作物かどうかの判断をしたものです。つまり、キャラクターについて読者が抱くイメージではなく、具体的に表現された名称が問題となっている点で、ポパイネクタイ事件とは状況は異なるわけです。

名称と著作物性

では、名称については、著作物性はあり得るのでしょうか。

これまで裁判ではあまり争われてこなかった問題ですが、高校野球をモチーフとしたゲームソフトにおいて、実在する高校名をわずかに加工して作成した架空の高校名について、高校名の選択や配列に工夫がなく、加工方法もありふれていて創作性がないとして、著作物性を否定した事例があります(大阪地裁平成11年11月18日判決)。

高校名についてのこの判決とポパイネクタイ事件判決を比較すると、ポパイネクタイ事件判決は、キャラクターイメージ一般が「表現」に当たらないとしたのに対し、この判決は、名称について一般的に著作物性を否定したわけではなく、具体的な検討の結果として、創作性の要件を欠いていたとの認定をしたものといえます。論理的には、名称であっても、創作性があるなら、著作物性が認められる余地を残した判断ともいえます。

ドラクエ・リュカ事件判決の判旨

今回のドラクエ・リュカ事件では、知財高裁は、原審である東京地裁の判示を引用して、被告らによる著作権侵害を否定していますので、ここでは、東京地裁の判断を詳しく見ていきます。

キャラクター名が著作物に当たるか

東京地裁は、「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」、「リュカ」という原告の付けた名称には著作物性が認められず、したがって、原告はこれらの名称について著作権を主張できないと判断しました。

東京地裁の判決文は下記に引用するとおりですが、理由の要点は、次の各点です。

- 小説の登場人物名は、その人物の特定のための符号である。

- そうである以上、それは、思想又は感情を創作的に表現したものとは必ずしもいえず、また、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとはいえない。

- 本件の名称は作成者がその名称に何らかの意味を付与する意図があったとしても、また、その名称が多少長いものであったとしても、符号として用いられていることは変わらない。

原告は、本件名称がそれ自体で著作物であると主張する。しかし、人物の名称は、当該人物の特定のための符号であり、そうである以上、それは、思想又は感情を創作的に表現したものとは必ずしもいえず、また、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとはいえないとして、著作物ではないと解するのが相当である。当該名称を作成した者が当該名称に対して何らかの意味を付与する意図があったとしても、それが、当該人物の特定のための符号として用いられているといえるものである限りは、その性質から、上記のとおり、それは著作物でないと解される。

本件正式名称は、人物の名称としてはやや長いものの、王族であるという当該人物の出身国名が付されるなどして長くなっているのであって、当該人物の特定のための符号として用いられているといえるものであり、また、本件通称は当該人物の特定のための符号として用いられていることが明らかである。本件名称は、いずれも著作物ではない。

このように、判決は、「符号」に過ぎないこと理由に著作物性を否定していますが、上記の要件①〜④のいずれを満たさないと判断したかは曖昧なままです。具体的な名称が単なる符号の範囲を超えない以上、少なくとも作者の「思想又は感情」を表現したものには該当せず(要件①を満たさない)、著作物として保護するに値しないと考えているのではないかと思われます。

キャラクター名が具体的表現といえるか

また、原告は、人物の名称によって小説の一場面が際立つ場合には、その名称が具体的表現になるから著作物として保護されるべきであるとの主張をしていました。この主張は、主人公が「リュカ・エル・ケル・グランバニア」という名称であることで小説が際立つというシーンがあれば、「リュカ・エル・ケル・グランバニア」の名称そのものが著作物になる、という趣旨と思われます。

この主張に対しては、裁判所は、先のポパイネクタイ事件最高裁判決を引用しながら、小説中の特定の場面において、登場人物名が場面を際立たせる等の演出にとって重要な役割を果たし、登場人物名の描写を含む当該場面に関する具体的描写が創作的な表現であったとしても、そのことによって、当該描写における特定の語句自体が著作物性を持つものではなく、その特定の語句が他の箇所で使われた場合に著作物が使われたことになるものではない、という旨を判示しています。

原告は、小説中の一場面を際立たせる等の演出にとって重要な意味を持つような用法で登場人物名が呼称される場合には、名称等が具体的表現になるなどと主張する。

しかし、小説中の特定の場面において登場人物名が重要な役割を果たし、登場人物名の描写を含む当該場面に関する具体的描写が創作的な表現であったとしても、そのことによって、当該描写における特定の語句自体が著作物となるものではなく、当該特定の語句が他の箇所で使われた場合に著作物が使われたことになるものではない。なお、ある特定の場面において登場人物名が効果的に使用され、それにより同場面での当該登場人物の活動等が印象付けられたとしても、そのことを理由として当該特定の場面の具体的描写を離れて登場人物名が著作物となるとすると、特定の場面において活動等を行ったことがある者などという抽象的な概念を著作物として保護することとなるが、それは認められない(最高裁平成4年(オ)第1443号同9年7月17日最高裁第一小法廷判決・民集51巻6号2714頁)。

要するに、小説の登場人物名は、作者の意味付けや読者に与える印象にかかわらず、単に登場人物の特定のための符号でしかないから、知的活動の成果を具体的に「表現」したものとしての著作物とは認められない、という判断です。

これらの判断を経たうえで、東京地裁判決は、結論において、著作権侵害を理由とする原告の請求を棄却し、控訴審の知財高裁もこの判断を踏襲しました。

キャラクター名をフリーライドから守るための法的構成

著作権

そもそも、本件は、ゲーム・ドラクエⅤと「小説ドラゴンクエストV天空の花嫁」の主人公のイメージに合ったキャラクター名を生み出すことに苦労があるにもかかわらず、被告らがそのキャラクターイメージにフリーライドしているのではないかという点が問題の本質といえます。

これを主張するための法的構成として、原告は、裁判において、被告らの行為が著作権侵害(と契約違反や事務管理に基づく債務の不履行)であると争いました。

著作権に関する東京地裁・知財高裁の判断は上記のとおりですので、この判決に従えば、どんなに印象的な名称であっても、その名称がキャラクターの特定のための符号である限り、著作権法上の保護が与えられる著作物には当たらないことになります。これは、架空の高校名の著作物性について、個別の判断に基づいて創作性を否定した上記の大阪地裁判決よりも、著作物性の認定について厳しい考え方ということができそうです。

パブリシティ権

キャラクター名を生み出した人の利益を守ることを考える場合、他に考えられる法的構成としては、強い顧客吸引力による経済的利益を独占できる権利として判例でも認められているパブリシティ権の侵害という構成があり得ます。

しかし、パブリシティ権は人格権に由来するもので、物についてのパブリシティ権は、現行法のもとでは認められないと考えられていますから、架空の人物を対象とする本件でも、適用のハードルは高くなることが予想されます。

商標権

また、特許庁に登録料を支払ってキャラクター名を商標登録するという方法も考えられます。最近では、クリエイターによるLINEスタンプオリジナルキャラクターについて、クリエイター自身がキャラクターイラストのほか、キャラクター名も商標登録をする例があります。

もっとも、本件のように、クリエイターが権利者から二次創作を依頼されたという場面では、権利者との関係上あるいは契約上、二次創作品についてクリエイター自身が商標登録を目指すことは現実的に難しいかもしれません。

さらに、商標権は、商品やサービスの提供元がどこであるのかを明らかにするものとしてその名称や類似の名称を表示するという他人の行為から商標権者を保護するものですので、仮に、本件で小説に登場する主人公名「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」を商標登録していたとしても、本件のように、単に映画の主人公名として類似の名称を使用されたというシチュエーションにおいては、商標権の行使も困難と言わざるを得ないところです。

不法行為制度

知的財産権以外でキャラクター名を守る方法としては、より一般的に、被告の行為が不当に原告に損害を与えるものであるとして、一般の不法行為の適用を主張することも考えられそうです。

しかし、著作権侵害が認められない行為は、基本的に不法行為とはならず、その例外として不法行為が成立するのは、著作権法が保護の対象とする利益とは異なる法的に保護される利益を侵害するような特別な場合だけであると考えられています(北朝鮮映画事件・最高裁平成23年12月8日判決・民集第65巻9号3275頁)。そのため、一般の不法行為による立論も容易ではないでしょう。

クリエイター・制作会社それぞれの立場における注意点

上記6で述べたように、知的財産権や不法行為制度によってキャラクター名を守ることには限界があり、クリエイターが苦労して生み出したキャラクター名へのフリーライドを許さないためには、原作の権利者との契約でキャラクター名の二次利用を制限するほかないように思われます。

一般的には、原作の権利者の立場が強く、クリエイターに有利な契約を締結できる場面はそれほど多くありません。しかし、昨今は、SNS等による発信力が強力になっているなか、魅力あるコンテンツを送り出せるクリエイターは、個人の知名度も向上しやすい状況にあり、そのようなクリエイターは、原作の権利者との関係でも交渉力を持つ場合があるでしょう。

こういった状況を考慮すると、出版や映画製作をする側としては、クリエイターとの無用の紛争を回避し、より良い関係を構築・維持するためには、厳密に法的な権利があるかどうかを離れて、クリエイターの立場や心情に十分配慮することが重要ということになるでしょう。

シリーズ一覧全5件

弁護士法人イノベンティア