令和7年改訂「営業秘密管理指針」の主な改訂点

知的財産権・エンタメ 更新

目次

営業秘密管理指針は、企業が営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定できるよう、経済産業省が参考となるべき指針を定めたものです。

令和7年3月の改訂では、昨今の情報管理のあり方や働く環境の変化、近時の法改正・裁判例を踏まえた考え方の整理を行うとともに、営業秘密該当性に関するさらなる明確化が行われました。

本記事では、同指針の改訂に携わった担当者が、各改訂事項について要点を解説します。

改訂の概要

改訂の経緯・目的

営業秘密管理指針(以下「本指針」といいます)は、「企業が営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定できるよう、参考となるべき指針」として平成15年1月に策定されました。

その後、平成27年の全面改訂を経て、平成31年1月に最終改訂が行われましたが、それから6年の間に、クラウド技術・環境を前提とした管理が進むなどして、企業における情報管理のあり方が変化しています。また、情報管理のあり方だけでなく、テレワークの普及や雇用の流動化などにより働く環境も変化しています。さらに、営業秘密該当性については、従来、秘密管理性が議論の中心でしたが、近年では、有用性や非公知性についても争点となることがあります。

そこで、営業秘密を取り巻く環境の変化や裁判例の蓄積を踏まえ、営業秘密該当性に関してさらなる明確化を行うため、今般、産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会にて検討を行い、当該検討結果を受け、令和7年3月に本指針の改訂を行いました(以下、今回の改訂前の本指針を「改訂前指針」、今回の改訂後の本指針を「改訂後指針」といいます)。

改訂後指針2頁では、企業における営業秘密の管理実態等を踏まえ、今般の本指針の改訂の背景を記載しました(以下、本記事中の引用囲みでは、新たに追記した箇所に下線を引いています)。

(略)

- 加えて、令和元年7月には、限定提供データの保護に係る平成30年に改正された不正競争防止法が施行されるとともに、令和6年4月には、限定提供データの保護対象について営業秘密を除外するとする令和5年に改正された不正競争防止法が施行されている。改正法の施行に先立ち、「限定提供データに関する指針」を令和6年2月に改訂している 3。

- さらに、従来、労働の場は企業の施設内に限られることが多かったものの、昨今の情勢を反映して、多くの企業でテレワーク勤務が実施されるに至るなど、企業の施設外における労働の機会が増えており、これに伴い、自宅等において営業秘密に触れる機会が増えている。また、企業内の従業員だけでなく、企業と派遣元との契約に基づいて派遣されてくる派遣労働者が、営業秘密に接する機会も増えている。さらに、労働形態の多様化の流れの中で兼業・副業の動きも見られ、兼業先・副業先の営業秘密に接する機会が生じている。一方で、情報管理の手法については、クラウド技術・環境を前提とした管理が進むなど、企業における情報管理のあり方も変化している。

これらの動きを踏まえ、修辞上の修正とともに、令和7年3月に本指針の一部が改訂された。

3 「限定提供データに関する指針」は以下に掲載。https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31pd.pdf

主な改訂項目

主な改訂項目は以下のとおりです。

- 秘密管理性等の営業秘密の三要件の解釈に係る民事上の措置・刑事罰との関係を明確化

- 営業秘密以外の情報の保護について、限定提供データも含めて整理

- 本指針の対象となる「事業者」の範囲について、裁判例等を踏まえ明確化(大学・研究機関など)

- 営業秘密の三要件に関するさらなる明確化

営業秘密と民事上の措置・刑事罰との関係の明確化

営業秘密侵害については、民事上の措置と刑事罰とが規定されていますが、営業秘密の定義に関してはいずれも同じ定義規定(不正競争防止法(以下「不競法」といいます)2条6項)が用いられていることから、その解釈も両者に共通するものと考えられています 1。

改訂前指針ではその点が明らかではありませんでしたが 2、営業秘密の要件における民事上の要件と刑事上の要件との関係を判示した裁判例も現れているところです 3。そこで、「秘密管理性等の三要件の解釈については、民事上の要件と刑事上の要件とは同じものと考えられる」との記載を追記しました(改訂後指針5頁)4。

(略)

- 秘密管理性等の三要件の解釈については、民事上の要件と刑事上の要件とは同じものと考えられる 6。

6 「刑事上の措置においても、営業秘密該当性の要件は、不正競争防止法の平成15年改正の経緯等に照らしても、民事上の要件と同じものと解される」名古屋地判令和4年3月18日平成29年(わ)427号)

営業秘密以外での情報の保護

営業秘密以外の情報の保護について、限定提供データも含めて整理を行いました(改訂後指針5頁)。

◯(営業秘密以外での情報の保護)

- 営業秘密に該当しない情報については、営業秘密としては法による保護を受けることはできないものの、同じ不正競争防止法に基づく限定提供データ(法第2条第7項)による保護やその他の法令による法的保護を受ける可能性もある。

- 例えば、当該情報が営業秘密に該当しない場合であって限定提供データに該当するときは、限定提供データに基づく差止め等を請求することが可能な場合もある 7。

- また、当該情報の取扱いについて私人間の契約において別途の規律を設けた場合には、当該契約に基づく差止め等の措置を請求することが可能な場合もあるが、その際、法における営業秘密に該当するか否かは基本的には関係がないと考えられることに留意する必要がある。

7 営業秘密と同様に、限定提供データに該当したとしても、差止め等の民事上の措置の対象となるためには、法に定められている「不正競争」の要件をすべて充足しなければならない(法第2条第1項第11号~第16号)ことに留意する必要がある。

大学・研究機関など企業以外の組織における情報管理との関係

本指針は、「企業」や「従業員」などといった民間企業を念頭に置いた記載となっています。しかし、貴重な研究成果は、大学・研究機関にとっても民間企業と同様に秘密として管理することで価値を有するものがあること、不競法において「事業者」として大学が対象に含まれることを前提とした裁判例も存在していることから 5、大学・研究機関もその対象となります。また、近時、研究機関に勤務する研究員による営業秘密に該当するとされる情報の持ち出し(外部への漏えい)が、不競法違反として問題となった事例も発生しています。

そこで、大学・研究機関についても本指針における対象者に該当し得ることを明確化しました(改訂後指針6頁)6。ただし、大学・研究機関も本指針における対象者に該当し得るからといって、大学・研究機関に対して何らかの義務が生じるわけではないという点に留意が必要です。

なお、研究機関である国立研究開発法人の営業秘密の持ち出しについて争われた事案については、裁判所は、「国立研究開発法人が保有する営業秘密である」と判示して、研究機関における情報に関しても、不競法2条6項の要件を満たすものは「営業秘密」であることを認めています 7。

- 本指針では、「企業」、「従業員」などといった民間企業を念頭に置いた記載となっているが、その内容は大学・研究機関における営業秘密の管理・保護においても十分に当てはまるものである。

- 貴重な研究成果は、大学・研究機関にとって民間企業におけるものと同様に秘密として管理することで価値を有するものもあり、不正競争防止法が対象とする「秘密」に該当する情報となる 8。このため、大学・研究機関が「営業秘密」を保有することは十分にあり得る。

- 実際、不正競争防止法において、「事業者」として大学が対象に含まれることを前提とした裁判例も存在しており 9、また、研究機関に勤務する研究員による営業秘密に該当するとされる情報の持ち出し(外部への漏えい)が、不正競争防止法違反として問題となった事例も起きている。よって、本指針における対象者の範囲として、大学・研究機関についても該当し得ると考えられる。

8 大学・研究機関が保有する情報のうち、例えば共同研究の相手先の民間企業から提供を受けた外部の秘密情報だけでなく、大学・研究機関が生み出し、保有している研究・実験データなども不正競争防止法が対象とする「営業秘密」に該当する情報となる。

9 東京地判平成13年7月19日判時1815号148頁

営業秘密の三要件に関するさらなる明確化

秘密管理性

(1)秘密管理性要件の趣旨

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(いわゆる労働者派遣法)に基づく派遣労働者が、従業員に含まれることを明確化しました(改訂後指針7頁)8。

秘密管理性要件の趣旨は、企業が秘密として管理しようとする対象(情報の範囲)が従業員 10 や役員、取引相手先など(以下、「従業員等」という。)に対して明確化されることによって、従業員等の予見可能性、ひいては、経済活動の安定性を確保することにある。

10 ここでは、派遣先の指揮命令を受けて労働に従事するという観点から、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(いわゆる労働者派遣法)に基づく派遣労働者が含まれる。

(2)秘密管理措置の対象者

従業員個々の認識が秘密管理性要件に与える影響について、近時の裁判例では、「秘密管理性は、従業員全体の認識可能性も含めて客観的観点から定めるべきものであり、従業員個々が実際にどのような認識であったか否かに影響されるものではない」と判示するものが現れています 9 10。そこで、この点を明確化しました(改訂後指針9頁)。

- 秘密管理措置の対象者は、当該情報に合法的に、かつ、現実に接することができる従業員等である。

職務上、営業秘密たる情報に接することができる者が基本となるが、職務の範囲内か否かが明確ではなくとも当該情報に合法的に接することができる者(例えば、部署間で情報の配達を行う従業員、いわゆる大部屋勤務において無施錠の書庫を閲覧できる場合における他部署の従業員など)も含まれる。

なお、秘密管理性は、従業員全体の認識可能性も含めて客観的観点から定めるべきものであり、従業員個々が実際にどのような認識であったか否かに影響されるものではない 14。

14 知財高判令和3年6月24日 令和2年(ネ)10066号参照

(3)秘密管理措置の程度

企業における管理実態を踏まえ、営業秘密と他の情報との分別管理を含めた考え方について、「秘密管理措置の程度」の考慮要素の一つに位置付けるとともに、情報の性質等に照らした秘密管理措置の程度について整理を行いました。また、「従業員及び役員に向けたもの」と「取引相手先に向けたもの」とに項を分け、それぞれ記載しました(改訂後指針10~13頁)。

ア 従業員及び役員に向けたもの

- 必要となる秘密管理措置としては、主として、媒体の選択や当該媒体への表示、当該媒体に接触する者の限定、営業秘密と他の情報との分別管理 15、営業秘密たる情報の種類・類型のリスト化、就業規則や秘密保持契約(あるいは誓約書)などの規程等において守秘義務を明らかにする、従業員への研修・啓発が想定される。要するに、秘密管理措置の対象者たる従業員において当該情報が秘密であって、一般情報とは取扱いが異なるべきという規範意識が生じる程度の取組(管理措置)であることがポイントとなる。

- 秘密管理措置の具体的な内容・程度は、当該営業秘密に接する従業員の多寡、業態、従業員の職務、情報の性質(重要性)、執務室の状況その他の事情によって異なる。

・例えば、情報の性質に関して、当該営業秘密保有者にとって重要な情報であり、当然に秘密として管理しなければならないことが従業員にとって明らかな場合には、そうした従業員の認識を活用した管理が許されて然るべきであり 16、会社のパソコン等へログインするためのIDやパスワードなどにより秘密情報へのアクセスが制限されているといった程度の技術的な管理措置や、就業規則や誓約書において当該情報の漏えいを禁止しているといった規範的な管理措置で足りる場合もある 17。

・当該媒体に接触する者の限定に関して、従業員ごとに厳密に業務の必要性を考慮した上で限定することまでは求められるものではなく、業務上の必要性等から特定の部署で広くアクセス権限が付与されていたとしても、特定の従業員に限定されていたことに変わりはないと考えられる 18。

(略)

(留意事項)

(略)

- また、情報セキュリティについては、企業が被る不利益を減らす観点から企業が置かれている状況毎に必要な措置を行うことが重要ではあるが、情報セキュリティで求められる措置の程度と秘密管理措置の程度は異なってもよく、情報セキュリティで求められる措置の程度に達していなくとも、秘密管理措置が認められ得る。

(略)

イ 取引相手先に向けたもの- 取引相手先に秘密情報を提供している場合には、従業員及び役員に向けた秘密管理措置に加えて、当該取引相手先と秘密保持契約を締結した上で秘密情報を提供したかどうかがポイントとなる 21。

15 営業秘密と他の情報との分別管理については、脚注5で紹介した「秘密情報の保護ハンドブック」(令和6年2月改訂版45頁以下。「分離保管による情報へのアクセス制限」)に、情報漏えい対策の一例ではあるが具体的な管理方法の記載があるので、参照されたい。

16 知財高裁平成23年9月27日 平成22年(ネ)10039号、東京地判令和4年12月9日 令和3(特わ)129号等参照

17 大阪地判平成30年3月5日 平成28年(ワ)648号参照

18 福岡高判令和6年7月3日 令和6年(う)20号参照

(略)

21 ただし、相手方との秘密保持契約の締結がなければ、常に、秘密管理が不適切となるわけではなく、秘密保持契約をあらかじめ締結せずに営業秘密を相手方に開示したとしても直ちに秘密管理措置を欠くことにはならないと考えられる。

ア 合理的区分に関する記載について

改訂前指針の記載は、「(合理的区分)」・「(その他の秘密管理措置)」という見出しの構成となっているとともに、「合理的区分に加えて必要となる秘密管理措置としては」という記載がされていました。これらの記載は、公知情報フォルダと非公知情報フォルダというようにフォルダを分けて管理するという分別管理(合理的区分)だけでなく、それに加えてさらに秘密管理措置が行われていなければ秘密管理性が肯定されないといった誤解を与えてしまっているおそれがありました 11。

しかしながら、秘密情報と他の情報との分別管理は、あくまで秘密管理措置を判断するための一要素に過ぎないと考えられます。すなわち、秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有者の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要があります。このため、合理的区分に加えて、媒体の選択や当該媒体への表示、当該媒体に接触する者の限定等が必要となるのではなく、媒体の選択や当該媒体への表示、当該媒体に接触する者の限定等といった様々な要素を考慮し、秘密情報と他の情報に合理的に区分されることにより、営業秘密保有者の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示されたといえる場合には、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保されます。

また、クラウドストレージに秘密情報を保存する場合、アクセス権者を適切に制限していたとしても、クラウドストレージサービスによっては、公知情報フォルダと非公知情報フォルダといったように、クラウドストレージ内でフォルダを分けることができないときがあります。

そこで、「(合理的区分)」・「(その他の秘密管理措置)」という見出しの構成を「(秘密管理措置の程度)」という見出しに一本化するとともに、秘密情報と他の情報との分別管理について、秘密管理措置の考慮要素の1つとしました(改訂後指針10頁)。

イ 従業員及び役員に向けたものと、取引相手先に向けたものとをそれぞれ独立して記載

改訂前指針は、従業員及び役員(内部での管理)に向けたものと、取引相手先(外部への管理)に向けたものとを特に区別することなく記載していました。

しかし、裁判例では、取引相手先に対する秘密管理意思について記載されているものもあります 12。

そこで、「従業員及び役員に向けたもの」と「取引相手先に向けたもの」13 とに項を分け、それぞれ記載することとしました。

その上で、取引相手先に向けたものについては、取引相手先に秘密情報を提供している場合には、従業員及び役員に向けた秘密管理措置に加えて、当該取引先と秘密保持契約を締結した上で秘密情報を提供したかどうかがポイントとなります。ただし、相手方との秘密保持契約の締結がなければ、常に、秘密管理が不適切となるわけではなく、秘密保持契約をあらかじめ締結せずに営業秘密を相手方に開示したとしても直ちに秘密管理措置を欠くことにはならないと考えられます 14 15 。そこで、この点を明確化しました(改訂後指針13頁)。

ウ 情報の性質

改訂前指針では、情報保有者にとって重要な情報であって、当然に秘密として管理しなければならないことが情報保有者の従業員等にとって明らかである場合、そのことが秘密管理措置に及ぼす影響について特段言及がありませんでした。

しかし、従来から、裁判例では、たとえば、ファイル名やヘッダーなどに「部外秘」や「STRICTLY CONFIDENTIAL」などの記載はなく、また当該ファイルにパスワードを付しておらず、その外観からは当該情報保有者の秘密管理意思が見えづらいことは否定できなかったとしても、その情報の重要性を考慮して秘密管理性を肯定したものや 16、所属営業所内での顧客情報へのアクセス制限の程度は明らかでないが、就業規則において顧客情報の開示等を禁止していたり、退職従業員に対しても顧客情報を漏えいしないことを誓約させるなど、規範的な管理がなされていることに加え、配置販売業者にとっての顧客情報の重要性に鑑みて、秘密管理性を肯定したものがあります 17。また、学説上も、企業にとって重要な情報であり、当然に秘密として管理しなければならないことが従業員等にとって明らかである場合には、そうした従業員等の主観を活用した管理が許されて然るべきであり、事情に応じて(その種の情報は頻繁に業務に利用される必要性が高いことも少なくない)、㊙マークやパスワードにより秘密とすべき情報であることをあえて特定することを要しない場合があるといった指摘がされています 18。

そこで、このような裁判例の状況や学説での議論を踏まえ、「例えば、情報の性質に関して、当該営業秘密保有者にとって重要な情報であり、当然に秘密として管理しなければならないことが従業員にとって明らかな場合には、そうした従業員の認識を活用した管理が許されて然るべきであり、会社のパソコン等へログインするためのIDやパスワードなどにより秘密情報へのアクセスが制限されているといった程度の技術的な管理措置や、就業規則や誓約書において当該情報の漏えいを禁止しているといった規範的な管理措置で足りる場合もある」との記載を追記しました(改訂後指針10頁)19 20。

エ 媒体に接触する者の限定

従前から、媒体に接触する者の限定に関して、従業員ごとに厳密に業務の必要性を考慮した上で限定することまでは求められていないと考えられてきました。裁判例においても、従業員ごとに厳密に業務の必要性を考慮した上で限定することまでは求めないものも現れています 21。そこで、この点を明確化しました(改訂後指針10頁)。

オ 情報セキュリティとの関係

改訂前指針においても、「営業秘密が競争力の源泉となる企業、特に中小企業が増加しているが、これらの企業に対して、『鉄壁の』の秘密管理を求めることは現実的ではない」(改訂前指針5頁)、「情報漏えい防止対策には、その内容は企業の自主的な判断によるものの、漏えいリスクの大小等に応じて、従業員の行動に対する各種の意識啓発、牽制や漏えいの検知等を行って漏えいリスクを減少する方策、又は、被害拡大を防止するための方策が含まれることが通例であり、秘密管理措置とは必ずしも一致しないため留意が必要である」(改訂前指針9頁)といった記載がありました。

しかし、情報セキュリティで求められる情報管理措置の程度に達していないと営業秘密における秘密管理性が認められないとの誤解が未だに生じていることは否めません。

そこで、改訂前指針の当該記載に加え、情報セキュリティで求められる情報管理措置の程度と秘密管理措置の程度の関係をより明確にするために、「情報セキュリティについては、企業が被る不利益を減らす観点から企業が置かれている状況毎に必要な措置を行うことが重要ではあるが、情報セキュリティで求められる措置の程度と秘密管理措置の程度は異なってもよく、情報セキュリティで求められる措置の程度に達していなくとも、秘密管理措置が認められ得る」との記載を追記しました(改訂後指針11頁)。

ただし、不競法上の営業秘密による保護は、営業秘密が流出してしまった際に、事後的に司法的救済を図るためのものであることから、情報漏えい対策といった意味では、営業秘密で求められている秘密管理措置だけでは不十分です。秘密管理性を満たす管理を行っているからといってそれだけで満足することなく、営業秘密が流出しないように情報セキュリティで求められる情報管理措置を行う必要がある点には留意が必要です。

(4)外部のクラウドとの関係

外部のクラウド 22 との関係については、改訂前指針でも一定程度言及されていました。前述した従業員の認識を活用した管理については、外部のクラウドとの関係でも同様と考えられることから、外部のクラウドとの関係についても、「情報の内容・性質等からいって、当該営業秘密保有者にとって重要な情報であることが明らかな場合には、外部のクラウドにアクセスするためにID・パスワードなどが設定されているといった程度の技術的な管理措置や、就業規則や誓約書において当該情報の漏えいを禁止しているといった規範的な管理措置で足りる場合もある」との記載を追記しました(改訂後指針14頁)。

- また、外部のクラウドを利用して営業秘密を保管・管理する場合も、秘密として管理されていれば、秘密管理性が失われるわけではない。例えば、階層制限に基づくアクセス制御などの措置が考えられる。なお、情報の内容・性質等からいって、当該営業秘密保有者にとって重要な情報であることが明らかな場合には、外部のクラウドにアクセスするためにID・パスワードなどが設定されているといった程度の技術的な管理措置や、就業規則や誓約書において当該情報の漏えいを禁止しているといった規範的な管理措置で足りる場合もある。

(5)生成AIにおける秘密管理性の考え方

近時、生成AIが登場し、既に企業では積極的に活用している企業も見受けられるところですが、改訂前指針では、生成AIにおける秘密管理性について特段言及していません。そのため、生成AIにおける秘密管理性に関して、その解釈の明確化を図る期待が寄せられていました。

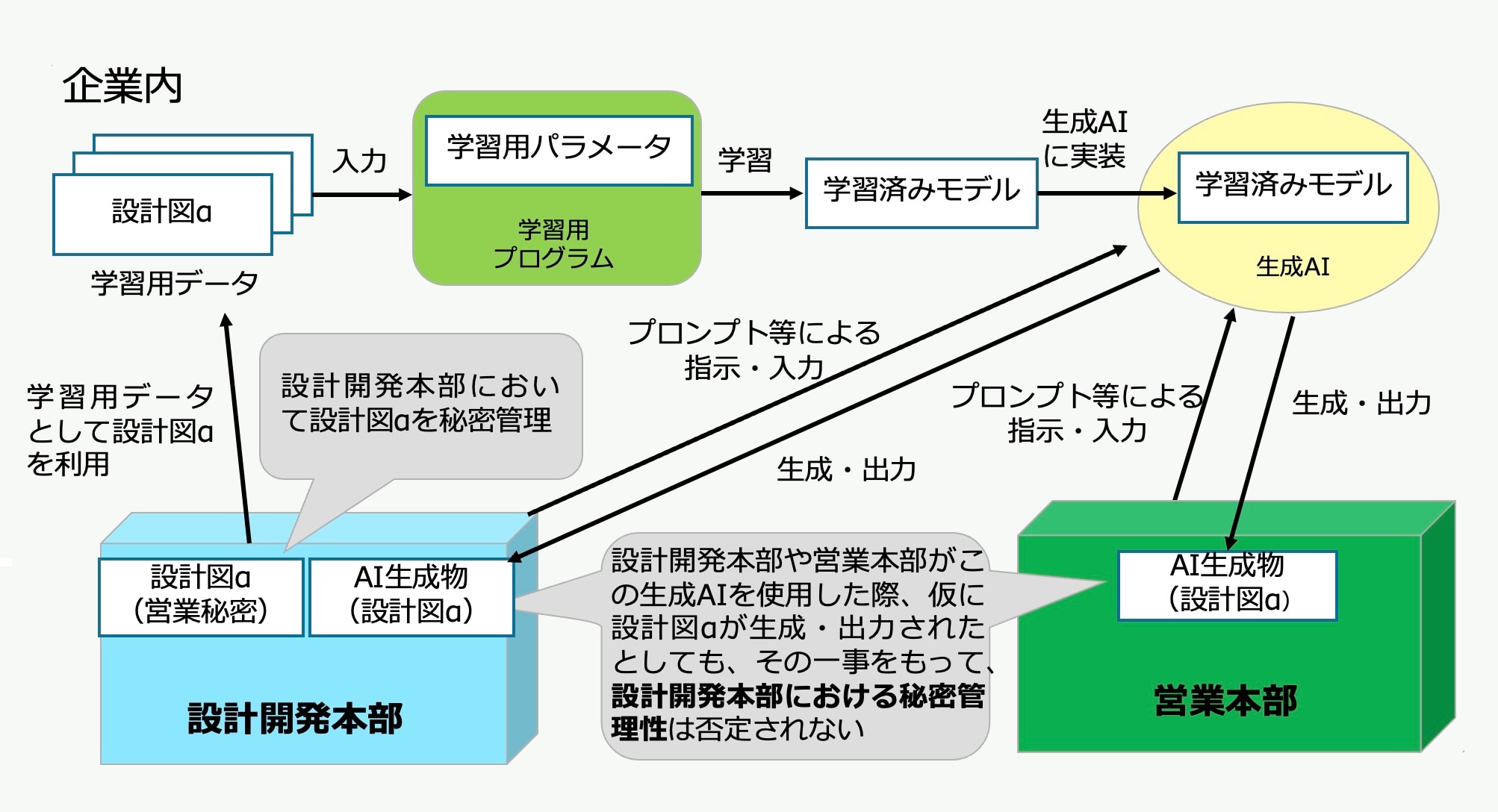

そこで、生成AIにおける秘密管理性について、「管理単位Cで秘密管理されている情報αを生成AIに利用していた場合であって、その後、管理単位Cで当該生成AIから当該情報αがAI生成物として生成・出力されることがあったとしても、当該情報αが管理単位Cで秘密管理されているのであれば、管理単位Cで当該情報αが生成・出力されたことの一事をもって、管理単位Cにおける秘密管理性が否定されることはないと考えられる。また、管理単位Dで当該生成AIから当該情報αがAI生成物として生成・出力されることがあったとしても、当該情報αが管理単位Cで秘密管理されているのであれば、管理単位Dで当該情報αが生成・出力されたことの一事をもって、管理単位Cにおける秘密管理性が否定されることはないと考えられる」との記載を追記しました(改訂後指針18頁)。

※注2 管理単位Cで秘密管理されている情報αを生成AIに利用していた場合であって 23、その後、管理単位Cで当該生成AIから当該情報αがAI生成物として生成・出力されることがあったとしても、当該情報αが管理単位Cで秘密管理されているのであれば、管理単位Cで当該情報αが生成・出力されたことの一事をもって、管理単位Cにおける秘密管理性が否定されることはないと考えられる 24。また、管理単位Dで当該生成AIから当該情報αがAI生成物として生成・出力されることがあったとしても、当該情報αが管理単位Cで秘密管理されているのであれば、管理単位Dで当該情報αが生成・出力されたことの一事をもって、管理単位Cにおける秘密管理性が否定されることはないと考えられる。

23 例えば、AIの開発・学習段階において、学習用データを学習に利用してAI(学習済みモデル)を開発する場合などが想定される。

24 ただし、当該企業にとどまらず、当該情報αが当該企業以外の第三者(例えば、生成AI提供事業者等)に提供される場合は、秘密管理性が否定される場合もあり得る。

改訂後指針では、「管理単位C」や「管理単位D」と記載されていますが、たとえば、管理単位Cを設計開発本部に、管理単位Dを営業本部に、情報αを設計図αに置き換えるとわかりやすいかもしれません。設計開発本部で秘密管理されている設計図αを生成AI 23 に利用していた場合 24、その後、設計開発本部で当該生成AIから当該設計図αがAI生成物として生成・出力されることがあったとしても 25、当該情報αが設計開発本部で秘密管理されているのであれば、当該設計図αが生成・出力されたことの一事をもって、設計開発本部における秘密管理性が否定されることはないと考えられるということです 26。

参考例

また、当該生成AIを設計開発本部だけでなく広く社内で使用していた場合、たとえば、営業本部が当該生成AIを使用し、その結果、当該生成AIから当該設計図αがAI生成物として生成・出力されることがあったとしても、当該設計図αが設計開発本部で秘密管理されているのであれば、当該設計図αが営業本部で生成・出力されたことの一事をもって、設計開発本部における秘密管理性が否定されることはないと考えられます 27。この場合、営業本部の従業員との関係では、当該設計図αの情報の重要性が、設計開発本部だけでなく営業本部においても認められ、就業規則等による規範的な管理措置がなされているのであれば、営業本部の従業員との関係でも、秘密管理性が否定されることはないと考えられます。ただし、営業本部が当該生成AIを使用し、当該営業本部で当該設計図αが生成・出力され、その後、当該設計図αを営業資料に掲載して不特定多数の第三者に交付するなどしていた場合、その結果、非公知性が否定される可能性があることに注意が必要です。

有用性

近時の裁判例を踏まえ、営業秘密を保有する事業者の事業活動に使用・利用されているのであれば、有用性の要件が充足されるものであると考えられる旨等を追記しました(改訂後指針20頁)。

(2)したがって、当該情報が、営業秘密を保有する事業者の事業活動に使用・利用されているのであれば、基本的に営業秘密としての保護の必要性を肯定でき、当該情報が公序良俗に反するなど保護の相当性を欠くような場合でない限り有用性の要件は充足されるものと考えられる 25。

(略)

(3)なお、有用性の要件の判断に際しては、当該情報を不正に取得した者がそれを有効に活用できるかどうかにより左右されない 27。

(略)

25 東京地判令和4年12月9日 令和3年(特わ)129号、東京地判令和6年2月26日令和4年(特わ)2148号参照

(略)

27 東京地判令和4年12月9日 令和3年(特わ)129号、東京地判令和6年2月26日令和4年(特わ)2148号参照

非公知性

近時の裁判例等を踏まえ、ダークウェブやAI学習用データを想定した公知情報の組み合わせ、進歩性の議論、リバースエンジニアリング等について追記しました(改訂後指針22~23頁)。

(1)ダークウェブに流出した情報

近時、ランサムウェアによる攻撃を企業が受け、当該企業の営業秘密がダークウェブ 28 上に流出するといった事案が生じています。

営業秘密における非公知性要件の趣旨は、一般に知られているか容易に知り得る情報に保護を与えると、保護対象となる情報とそれ以外の情報との区別が不明確となり、行為者の予測可能性を害すること、及び、一般に知られておらず、同業者も容易に知り得ない情報には、競争上の優位性が認められ、法的保護に値することにあると考えられています 29。ダークウェブとは、一般的な方法ではアクセスできず、また検索エンジンで見つけることも不可能なWebサイトの総称であるため、仮にそのようなダークウェブ上に営業秘密が公表されたとしても、必ずしも行為者の予測可能性を害するとはいえず、また競争上の優位性は直ちに失われないと考えられます 30。

したがって、営業秘密における非公知性要件の趣旨が妥当するため、第三者からのハッキング等により不正取得された営業秘密が、その後ダークウェブ上に公表されたとしても、その一事をもって直ちに非公知性が喪失しないと考えられます。そこで、この点について追記しました(改訂後指針22頁)。

- 第三者からのハッキング等により営業秘密が、ダークウェブ 31 に公表されたとしても、その一事をもって直ちに非公知性が喪失するわけではない。

31 ここでいうダークウェブとは、一般的な方法ではアクセスできず、また検索エンジンで見つけることも不可能なWebサイトの総称を指す。

(2)公知情報の組み合わせ

改訂前指針においても、公知情報の組み合わせについては、一定の記載がされていました。しかし、改訂前指針は、「複数の情報の総体としての情報については、組み合わせの容易性、取得に要する時間や資金等のコスト等を考慮し、保有者の管理下以外で一般的に入手できるかどうかによって判断することになる」との一般論を記載するに止まり、たとえば、取得に要する時間や資金等のコストがかかったとしても、組み合わせが容易といえる場合に非公知性が肯定されるか等、取得に要する時間や資金等のコストと組み合わせの容易性等の関係性が不明確でした。

たとえば、公知情報の組み合わせであっても、その組み合わせが知られていなかったり、容易に知り得なかったりして、財産的価値が失われていない場合には非公知と言い得ると考えられます。また、仮に公知情報の組み合わせであって、その組み合わせが知られていたり容易であったりしたとしても、取得に要する時間や資金的コストがかかるため財産的価値があるという場合には非公知と言い得ると考えられます。そこで、この点についてそれぞれ追記しました(改訂後指針23頁)。

- 「営業秘密」とは、様々な知見を組み合わせて一つの情報を構成していることが通常であるが、ある情報の断片が様々な刊行物に掲載されており、その断片を集めてきた場合、当該営業秘密たる情報に近い情報が再構成され得るからといって、そのことをもって直ちに非公知性が否定されるわけではない。なぜなら、その断片に反する情報等も複数あり得る中、どの情報をどう組み合わせるかといったこと自体に価値がある場合は、営業秘密たり得るからである。複数の情報の総体としての情報については、組み合わせの容易性、取得に要する時間や資金等のコスト等を考慮し、保有者の管理下以外で一般的に入手できるかどうかによって判断することになる 32。例えば、公知情報の組み合わせであっても、その組み合わせが知られていなかったり容易に知り得ないため、財産的価値が失われていない場合には非公知と言いうる。また、仮に公知情報の組み合わせであって、その組み合わせが知られていたり容易であったりしたとしても 33、取得に要する時間や資金的コストがかかるため財産的価値があるという場合には非公知と言いうる。

32 名古屋地判令和4年3月18日 平成29年(わ)第427号参照。

33 公知情報を組み合わせて作成したAI技術の開発(学習)用のデータのようなものが想定される。

(3)進歩性(特許法29条2項)との関係

営業秘密における非公知性要件と特許法における進歩性要件との関係については、従前、十分な議論が行われていませんでしたが、近時の裁判例において、組み合わされた情報を構成する個々の情報に非公知性がない場合は、組み合わされることにより「予測外の特別に優れた作用効果」があるかを判断基準とすべきであるとの弁護人の主張に対して、「不正競争防止法が営業秘密を保護する趣旨は、進歩性のある特別な情報を保護することにあるのではないから、当該情報が非公知の情報といえるための要件として『予想外の特別に優れた作用効果』を生じさせるものであることまでは要しない」と判示するものが現れています 31。

そこで、「不正競争防止法が営業秘密を保護する趣旨は、進歩性のある特別な情報を保護することにあるのではないから、当該情報が非公知の情報といえるための要件として『予想外の特別に優れた作用効果』を生じさせるものであることまでは要しない。」との記載を追記しました(改訂後指針23頁) 。

- 不正競争防止法が営業秘密を保護する趣旨は、進歩性のある特別な情報を保護することにあるのではないから、当該情報が非公知の情報といえるための要件として「予想外の特別に優れた作用効果」を生じさせるものであることまでは要しない 34。

34 東京高判令和4年2月17日 令和3年(う)1407号参照

(4)リバースエンジニアリングによって抽出可能な情報

リバースエンジニアリングによって情報を抽出した場合に当該情報が非公知性を喪失するかどうかについて、改訂前指針では、本文に具体的な記載がなく、参考裁判例として肯定例と否定例が挙げられているに止まっていました。

そこで、リバースエンジニアリングに関する一般論について、「リバースエンジニアリングによって営業秘密を抽出できる場合、抽出可能性の難易度の差によって判断がわかれることになる。具体的には、誰でもごく簡単に製品を解析することによって営業秘密を取得できるような場合には、当該製品を市販したことによって営業秘密自体を公開したに等しいと考えられることから、非公知性を喪失すると考えられる。これに対し、特殊な技術をもって相当な期間が必要であり、誰でも容易に当該営業秘密を知ることができない場合には、当該製品を市販したことをもって非公知性を喪失するとはならない」との記載を追記しました(改訂後指針23頁)32。なお、この場合であっても、相当の労力を払ってリバースエンジニアリングを行って営業秘密を探知した者が、当該営業秘密を公表すれば非公知性を失うことになります 33。

- リバースエンジニアリング 35 によって営業秘密を抽出できる場合、抽出可能性の難易度の差によって判断がわかれることになる。具体的には、誰でもごく簡単に製品を解析することによって営業秘密を取得できるような場合には、当該製品を市販したことによって営業秘密自体を公開したに等しいと考えられることから、非公知性を喪失すると考えられる。これに対し、特殊な技術をもって相当な期間が必要であり、誰でも容易に当該営業秘密を知ることができない場合には、当該製品を市販したことをもって非公知性を喪失するとはならない。

35 ここでいうリバースエンジニアリングとは、製品を解析、評価することによって、その構造・材質・成分・製法等その製品に化体している情報を抽出したり、抽出した情報を使用する行為を意味する。

-

山根崇邦「不正競争防止法における営業秘密の保護要件―趣旨および問題となる類型の検討―」同志社法学76巻6号(2025)7頁 ↩︎

-

ただし、営業秘密に刑事罰を導入した平成15年改正における逐条解説では、「『営業秘密』の要件については、民事上①有用性、②非公知性、③秘密管理性であるが、③秘密管理性要件も厳格に解されており、範囲も限定的といえること等から、民事上の要件と異なる特別の要件を付加することはせず、民事上の要件と同様とした」との記載がされています(経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説 不正競争防止法〔平成15年改正版〕』(有斐閣、2003)147頁)。 ↩︎

-

たとえば、名古屋地裁令和4年3月18日判決(平成29年(わ)第427号)は、「刑事上の措置においても、営業秘密該当性の要件は、不正競争防止法の平成15年法改正の経緯等に照らしても、民事上の要件と同じものと解されるべきである」と判示しています。 ↩︎

-

なお、改訂前指針では、記載している裁判例は民事の裁判例のみでしたが、改訂後指針では、刑事の裁判例も増えてきていることを踏まえ、刑事の裁判例も記載しています。 ↩︎

-

東京地裁平成13年7月19日判決(判時1815号148頁)。ただし、当該裁判例は、営業秘密侵害の有無について争われたものではない点に留意が必要です。 ↩︎

-

なお、経済産業省知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法(平成30年11月29日施行版)」からの改訂に際し、「営業秘密については、株式会社等の営利事業を行っている組織に限らず、地方公共団体や国、大学や研究機関等であっても、」事業活動を行う者である限り、営業秘密保有者となり得る。」との一文を経済産業省知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法(令和6年4月1日施行版)」(以下「逐条解説」といいます)49頁に追記しています。 ↩︎

-

ただし、逐条解説295頁には、刑事罰である21条2項3号のところですが、「『従業者』には、使用者と労働契約関係のある労働者、及び『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』(いわゆる労働者派遣法)に基づく派遣労働者が含まれる。」という記載が既にあります。 ↩︎

-

知財高裁令和3年6月24日判決(令和2年(ネ)第10066号) ↩︎

-

学説上も、特定の行為者にとって行為客体たる情報が秘密にすべきものであることがわかる場合に秘密管理性を認めるという考え方に対しては、刑事の文脈で、行為者側の一身的な事情に応じて相対的に秘密管理性が決まるとするのは妥当ではないと指摘するものもあります(西貝吉晃「営業秘密侵害罪の研究・序説-保護法益および行為態様」山口厚先生古稀祝賀論文集『刑事法学の探求』(有斐閣、2023)580頁)。 ↩︎

-

なお、厳格な判断をした裁判例として、札幌高裁令和5年7月6日判決(令和5年(う)第74号)、東京地裁令和4年12月26日判決(令和2年(ワ)第20153号)等。 ↩︎

-

東京地裁平成29年2月9日判決(平成26年(ワ)第1397号等)、知財高裁平成30年1月24日判決(平成29年(ネ)第10031号)など。 ↩︎

-

なお、取引相手先と記載されていますが、たとえば、AIサービスの提供者といった者も含まれると考えられます。 ↩︎

-

通商産業省知的財産政策室監修『営業秘密ガイドライン』(知的財産研究所、1991)51頁参照 ↩︎

-

たとえば、第三者が提供するサービスを利用する際、当該サービスの利用規約において秘密保持条項が規定されている場合等が想定されます。 ↩︎

-

田村善之「営業秘密の秘密管理性要件に関する裁判例の変遷とその当否(その2)(完)―主観的認識vs「客観的」管理」知財管理64巻6号(2014)792頁、山根崇邦「営業秘密―意外と身近で、予期せぬトラブルに要注意」法学セミナー837号(2024)29頁等 ↩︎

-

当該考え方は外部のクラウドを利用して営業秘密を保管・管理する場合も同様と考えられることから、外部のクラウドを利用する際の秘密管理性について当該考え方と同様の記載を追記しました(改訂後指針14頁)。 ↩︎

-

ただし、「秘密として管理されている」という文言上、いかに当該情報が重要であっても、それだけでは営業秘密該当性を肯定することはできず、規範的なものも含め何らかの管理措置が必要です。 ↩︎

-

福岡高裁令和6年7月3日判決(令和6年(う)第20号) ↩︎

-

「外部のクラウド」とは、クラウドストレージサービスに限られず、たとえば、SaaS(Software-as-a-Service)やPaaS(Platform-as-a-Service)等も含まれます。 ↩︎

-

ここでいう生成AIとは、自社独自によって開発された生成AIだけでなく、AIサービスの提供者から提供を受けた生成AIも含まれると考えられます ↩︎

-

設計図αを生成AIにおいて利用していた場合とは、改訂後指針18頁注23に記載するとおり、たとえば、AIの開発・学習段階において、学習用データを学習に利用してAI(学習済みモデル)を開発する場合などが想定されますが、それだけにとどまらず、LoRA(Low-Rank Adaptation)やRAG(Retrieval-Augmented Generation)による利用等が想定されます。 ↩︎

-

もちろん、当該生成AIから当該設計図αが生成・出力されることは希であると考えられます。 ↩︎

-

ただし、当該企業にとどまらず、当該設計図αが当該企業以外の第三者(たとえば、生成AI提供事業者等)に提供される場合は、秘密管理性が否定される場合もあり得る(改訂後指針18頁注24)と考えられます。 ↩︎

-

ただし、たとえば、営業本部が当該生成AIを使用し、当該営業本部で当該設計図αが生成・出力され、その後、当該設計図αを営業資料に掲載して不特定多数の第三者に交付するなどしていた場合、その結果、非公知性が否定される可能性があることに注意が必要です。 ↩︎

-

改訂後指針におけるダークウェブとは、一般的な方法ではアクセスできず、また検索エンジンで見つけることも不可能なWebサイトの総称を指します(改訂後指針22頁注31)。 ↩︎

-

山根崇邦「営業秘密―意外と身近で、予期せぬトラブルに要注意」法学セミナー837号(2024)30頁 ↩︎

-

山根崇邦「不正競争防止法における営業秘密の保護要件―趣旨および問題となる類型の検討―」同志社法学76巻6号(2025)34頁 ↩︎

-

東京高裁令和4年2月 17日判決(令和3年(う)第1407号) ↩︎

-

なお、当該一般論については、通商産業省知的財産政策室監修『営業秘密 逐条解説改正不正競争防止法」(有斐閣、1990)154頁の記載をもとに記載しています。 ↩︎

-

通商産業省知的財産政策室監修『営業秘密 逐条解説改正不正競争防止法』(有斐閣、1990)154頁 ↩︎

経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 室長補佐