NFTと法

第5回 NFTプラットフォームのあるべきルール(利⽤規約)の方向性

IT・情報セキュリティ

シリーズ一覧全7件

目次

NFTプラットフォームの考え方

これまで見てきたリアルアートとNFTアートの分析と対比を踏まえ、関係者にとって望ましいNFTプラットフォームのルール(利用規約)について検討したいと思います。

基本的な視点

まず、これまでの「リアルアート」と「NFTアート」についての検討結果を整理すると、以下のようになります。

| リアルアート | NFTアート | |

|---|---|---|

| 所有権 | あり | なし |

| 著作権 | あり | あり |

| 調整規定 | あり

|

なし |

「NFTアート」の創作者、保有者、プラットフォーマーのそれぞれの利害を踏まえた利用規約等の条件の策定

上記を踏まえると「NFTアート」の「保有者」が、「NFTアート」を自由に利用するためには、「NFTアート」の著作権自体を取得するか、著作権者から「NFTアート」の利用許諾を取得するか、のいずれかの方法を採る必要があります。

しかし、「NFTアート」の創作者の立場からは、著作権自体を譲渡することは、創作者が「NFTアート」作品について持つ重要な権利を永久に失うことになるため、きわめて慎重になるのが実情です。また、譲渡の一回性から、必然的に対価が高く設定されることにもなります。

他方で「NFTアート」の「保有者」の立場からは、「NFTアート」を享受する、他人に「NFTアート」を享受させる(展示する)、他人に「NFTアート」を譲渡する等、想定している具体的な利用方法が可能になればよく、著作権自体を取得する必要までは求めていないと考えられます 1。

そうすると、「NFTアート」の「保有者」は、著作権者から「NFTアート」の利用許諾のライセンスを取得するように権利処理する方法が現実的になります。しかし、抽象的に「ライセンス」というだけでは、権利の内容はまったく決まりません。契約で具体的な内容を定めて、初めてライセンシー(ライセンスを受けた者)が何をできるのか(何をすることを許されているのか)が決まります。すなわち「NFTアート」の保有者が、「NFTアート」をどう利用できるかは、著作権者との取り決め次第ということになります。

したがって、「NFTアート」の創作者や保有者、さらには「NFTアート」を取引するプラットフォーマーの利害を踏まえ、どのような利用態様・支分権侵害が想定されるかを念頭において、利用規約等の条件を定める必要があります。たとえば、「NFTアート」の購入者が「展示スペース」で「NFTアート」を展示し、第三者が当該「NFTアート」にアクセスすることを認めるのか、創作者やプラットフォーマーが対価を取ったうえで一定の範囲で商業利用目的の複製を認めるのか、「NFTアート」の複製や改変まで許容するのか等は重要なポイントだと考えられます。

「NFTアート」の著作権者、購入者の立場から考える望ましい規律

それぞれの関係者についてみると、「NFTアート」の著作権者Aの立場からは、「NFTアート」はブロックチェーン技術により取引を追うことができるという特質があるため、「リアルアート」では技術的に困難であったライセンス条件の履行の管理をすることが可能となります。

また、「リアルアート」では実現していない「追及権」を補う、二次流通における対価を受け取る仕組みを構築できる可能性があります。もちろん、「追及権」(やこれに類似した仕組み)はあくまで「NFTアート」が、安定的に流通して初めて実質的な意味を持つことになるため、流通性とのバランスに配慮する必要があります。そうすると、著作権者Aの立場からは、譲渡対価の一部を含む利用対価の支払いを条件として一定の利用を認める方向で「NFTアートプラットフォーム」を制度設計することが望ましいことになります。

他方で、「NFTアート」の購入者B、C、Dの立場からは、交渉のコストが低下し、予測可能性、流通性を高めるために、「NFTアートプラットフォーム」で統一的に設定された利用条件に従えば、個別に著作権者Aの同意を逐一取りに行く必要がない仕組みが望ましいことになります。

また、「NFTアート」の購入者B、C、Dの立場からは、著作権者Aが「NFTアート」の著作権を第三者に譲渡したとしても、新しい著作権者と購入者のライセンス関係が変動せず、利用に影響を及ぼさないことも重要な要素といえます。

最後に、ライセンス条件を契約で合意したとしても、契約条件の履行が何らかのプログラムによってライセンス条件の範囲でしか動作しない仕組みを技術的に導入しない限り、従前の「リアルアート」同様、著作権の管理は必要となります。したがって、著作権者Aと購入者の間で何らかのライセンス契約関係が発生し、これによって規律されていることが望ましいことになります。

「NFTアート」の著作権者の利益と「NFTアート」の流通性を調和させるための基本的な枠組み

以上の視点を踏まえ、プラットフォームでの取引を前提とし「NFTアート」の著作権者の利益と「NFTアート」の流通性を調和させるための基本的な契約の枠組みをいくつか検討します。

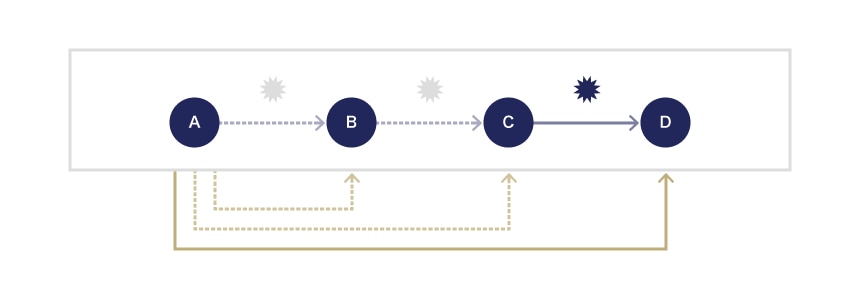

まず、1つの方法として、BからC、CからDにNFTアートを譲渡する際には、譲渡先に対して、ライセンスを許諾するように、利用規約で規定することが考えられます 2。BからCに「NFTアート」が移転する場合、著作権者AからBに対し、Cへのサブライセンスが許可されていれば、BからCにライセンスを付与することで、Bと同じ方法で「NFTアート」を利用することは可能となります。そして、以後の譲渡でも、同様にライセンスを付与していけば、「NFTアート」の安定的な流通を確保することができるように見えます。

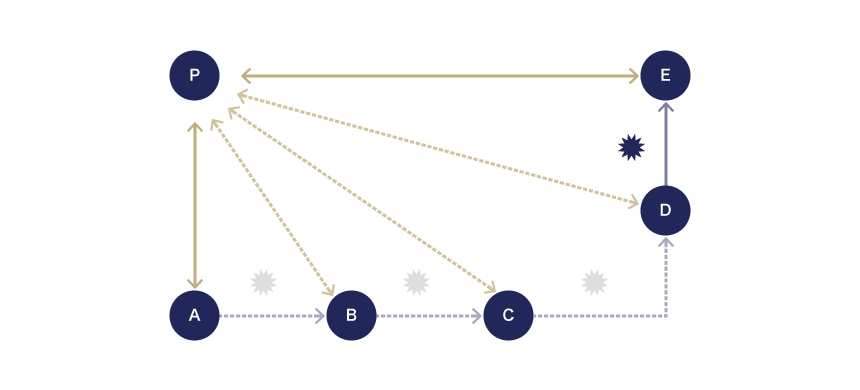

他方で、これとは別の枠組みとして、「NFTアート」の著作権者Aから「NFTアート」のプラットフォーマーであるPに対し、PとB、PとC、PとD、PとE以降の譲受人にNFTアートのライセンス付与権限を与えることも考えられます。

このように制度設計した場合、著作権者Aと譲受人との間に直接の契約関係はなくPを介することになります。しかし、Pは、物理的にプラットフォームを提供している立場に加え、利用条件を定め、かつこれを運用する立場にあるわけですから、ルールの実効性も併せて期待できると考えられます。

譲受人B、C、Dの側も、利用規約で統一された利用条件に従えばよく、著作権者Aの同意を逐一取りに行く必要はなくなります。

また、著作権者Aは、「NFTアート」をPに利用許諾した後に、著作権を第三者に譲渡することができます。もっとも、Aが利用許諾したPやB、C、D、Eらは、著作権者Aからの著作権の譲受人に対しては、利用を当然に対抗できます(法63条の2)。したがって、NFTアートプラットフォームの仕組みが影響を受ける可能性は比較的低いと考えられます 3。

これらの観点を踏まえると、著作権者AがプラットフォーマーPに対し、購入者に都度サブライセンスする権利を含むNFTアートの利用ライセンスを付与し、プラットフォーマーとB、C、Dと放射状にサブライセンスをする制度設計が、安定的かつ実効的なNFTプラットフォームを形成する1つの方法であると考えられます 4。

その他の実務的留意点

最後に、「NFTアート」の安定的な取引が可能なプラットフォームを実現するにあたって、考えられる実務的留意点をいくつかあげます。

まず、利用規約の形式面は、定型約款(民法548条の2)を充たすように設計すれば、多数の利用者についての統一的な処理と、一定程度の利用者の保護を確保することができると考えられます。

また、利用条件の第三者への対抗については、著作権法上、当然に対抗できることは、上記で述べた通りです。しかし、著作権者AとPとのライセンス条件が新著作権者に承継されるわけではないことや、どの範囲まで「対抗」できるのかは、法律上定まっていません。また、取引の安全の観点から、外部から認識可能な何らかの表示は必要ではないかとも考えられるところです。この点、たとえば、「NFTアート」の売買説明書に記載する、ブロックチェーンに利用条件を載せて表示する等の工夫も考えられます。

さらに、「NFTアート」の取引は、これまでの「リアルアート」はもちろんのこと、「デジタルアート」よりも国境を越えた取引がはるかに高速度で行われることが見込まれることから、各国の法制度や取引慣行を十分に意識して設計し、随時更新していくことが望ましいと考えられます。

「NFTアート」が「リアルアート」と異なり、創作者と保有者にとってよい利用方法のルールを作り出すことが可能である点を生かし、より魅力的なNFTアートプラットフォームが競争することで、NFTアート市場がより一層盛り上がることが望まれます。

-

実際、いくつかのNFTアートのプラットフォームの利用規約を確認したところ、「NFTアート」作品の販売の際に、著作権も併せて譲渡する例は確認できませんでした。 ↩︎

-

なお、Aを起点としてAからB、BからC、CからD、DからE等に、利用条件を付与する場合には「パブリックライセンス」として著作権者Aから一方的に撤回されてしまうリスクがあるとの指摘もあります。しかし、NFTの移転に伴い、Aから利用許諾を受けたライセンシーとしての契約上の地位も譲受人に移転させる旨を定めれば、契約としての拘束力は維持できると考えられます。 ↩︎

-

なお、プラットフォーマーが破綻した場合には、著作権者Aとプラットフォーマーとのライセンスは消滅し、譲受人は利用権を主張できないとの指摘もあります。この場合には、著作権者AにB,C,Dとのライセンス契約関係を引き継げるように手当てをするなどの方法で影響を最小限にすべきと考えられます。 ↩︎

シリーズ一覧全7件

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- ファイナンス

- ベンチャー

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- ベンチャー

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- ファイナンス

- ベンチャー

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業