スマホ競争促進法とは?アプリ提供者への影響を弁護士が解説

IT・情報セキュリティ 更新

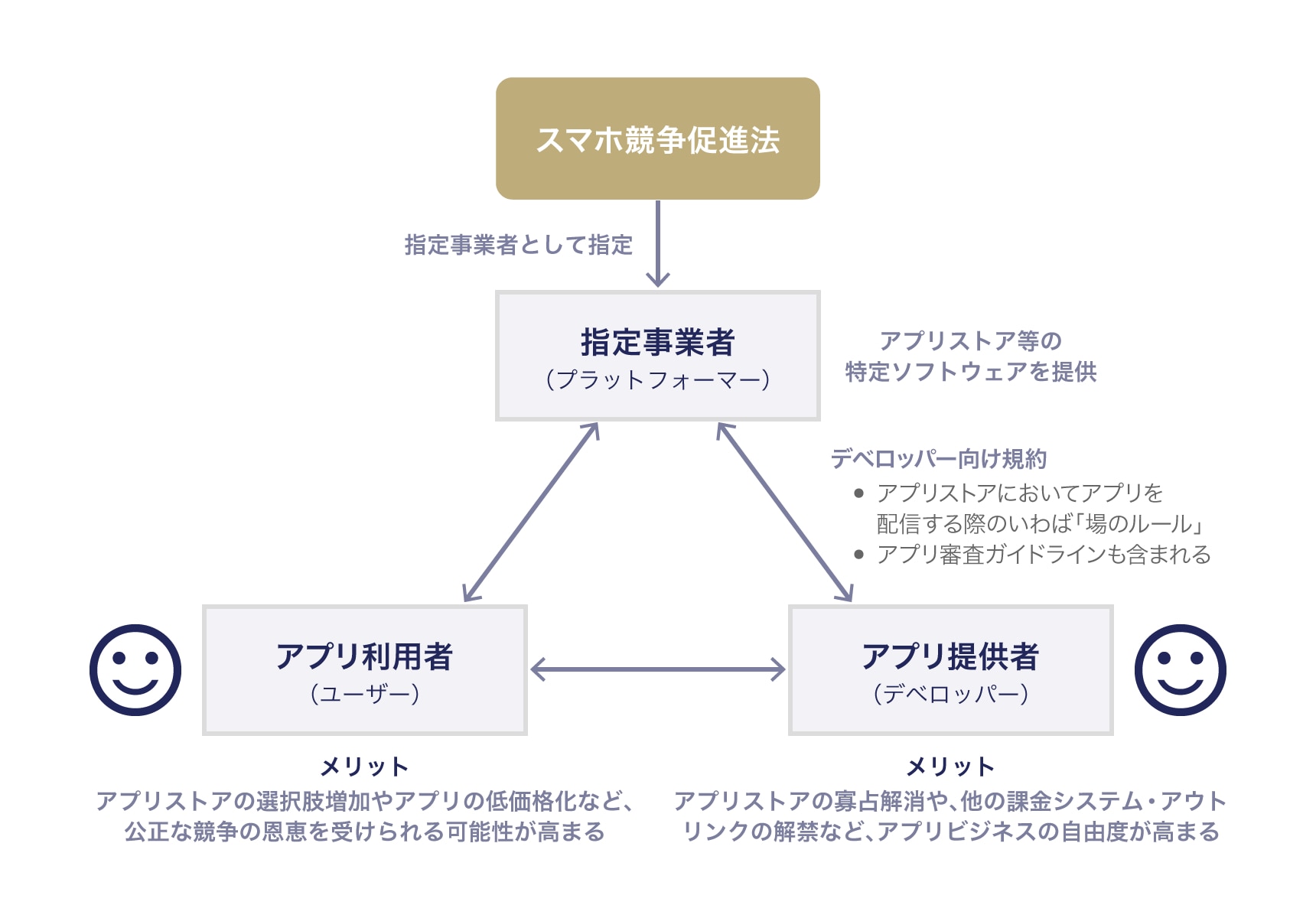

2025年12月19日までに全面施行される予定のスマホソフトウェア競争促進法は、モバイルOSとアプリストアを提供する巨大IT企業によるアプリストア市場の寡占状態を是正し、公正な競争を促進することを目的として、一定規模以上の指定事業者に対して、一定の禁止事項と遵守事項を義務付ける法律で、正式名称は「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」です。

スマホソフトウェア競争促進法は、スマートフォン用アプリを配信する多くの事業者(アプリ提供者)にも影響が生じる重要な法律です。この法律により、アプリ提供者はこれまで義務付けられていたアプリ内課金システム以外の決済手段を使えるようになったり、アプリ内で自社ウェブサイト等へ誘導してコンテンツを販売することが可能になるなど、大きな変化が予想されます。また、新たなアプリストアの登場も期待されており、アプリビジネス全体の活性化につながる可能性もあります。

本記事では、スマホソフトウェア競争促進法(以下「法」ともいいます)の概要と影響、そして今後のアプリビジネスの展望について解説します 1。

スマホソフトウェア競争促進法の概要

規律対象

(1)特定ソフトウェア

スマホソフトウェア競争促進法の規律対象は「OS・アプリストア・ブラウザ・検索エンジン」の4つで、これらの4つのソフトウェアは「特定ソフトウェア」と定義されています(法2条7項)。

(2)指定事業者

公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち、特定ソフトウェアの種類ごとに政令で定める一定規模以上の事業を行う者を規制対象事業者として指定します(法3条)。指定を受けた事業者を「指定事業者」といいます。

指定事業者は、2024年12月に公正取引委員会より指定される予定ですが、同法制定時の国会答弁の内容等に鑑み、本記事ではApple Inc.(以下「Apple」)とGoogle LLC(以下「Google」)が指定事業者として指定されることを前提としています 2。

(3)規律対象に含まれることが想定される特定ソフトウェア

AppleとGoogleが提供する特定ソフトウェアのうち、現時点でスマホソフトウェア競争促進法の規制対象となると想定されるものは以下のとおりです。

| 特定ソフトウェア | 指定事業者 | |

|---|---|---|

| Apple | ||

| OS | iOS | Android |

| アプリストア | App Store | Google Playストア |

| ブラウザ | Safari | Chrome |

| 検索エンジン | − | Google Search |

iPad等のタブレットに関するOS(iPad OS等)や、通信機能がある携帯ゲーム機等に関するOS等は、本法の規律対象に含まれません。本法は、あくまで「スマートフォンの利用」に特に必要な特定ソフトウェアに関する規律であるためです(法1条、2条1項)3。

アプリ提供者に与える影響

スマホソフトウェア競争促進法の施行によって、App StoreとGoogle Playストアにおいては、アプリ内課金以外の決済手段を用いることができるようになったり(法8条1号に対応)、アプリ内で自社ウェブサイトに誘導してコンテンツを購入させたり(法8条2号に対応)することができるようになるなど、既存アプリストアのルールが大きく変更されることが予想されます。

また同法の施行によって、App StoreとGoogle Playストア以外の第三者アプリストアが登場し、既存のアプリストアとは異なる手数料率や、既存のアプリストアのルールでは認められていないアプリの配信が実現できる可能性が生まれることになります。

そして、自らがサードパーティとしてアプリストアを開設することも可能となります。デジタル市場法(DMA)によって既にアプリストアの開放が先行する欧州においては、マイクロソフトやSpotify、Epic Games等が、サードパーティアプリストアとして参入することを表明しています。自社が配信するアプリのみで構成されるアプリカタログを提供することも可能になる可能性があります(Appleの欧州向け新ルール参照)。

スマホソフトウェア競争促進法によってアプリ提供者が受ける影響については、筆者のブログ「スマホソフトウェア競争促進法によって、アプリ事業者が受けるポジティブな影響」(2024年9月2日)もご参照ください。

スマホソフトウェア競争促進法の影響

指定事業者に対する禁止事項と遵守事項

指定事業者には、以下のとおり、一定の行為の禁止(禁止事項)と、一定の措置を講ずること(遵守事項)がそれぞれ義務付けられます。禁止事項に違反した場合には、公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令がなされる可能性が生じます(後記4参照)。

禁止事項と遵守事項の概要

| 対象行為 | 条文 | 正当化事由による例外 | |

|---|---|---|---|

| 禁止事項 | 1 アプリストアの提供妨害禁止 | 7条1号 | あり |

| 2 OS機能の利用制限禁止 | 7条2号 | ||

| 3 自社課金システムの利用強制禁止 | 8条1号 | ||

| 4 アプリ内における情報提供やリンクの制限禁止 | 8条2号 | ||

| 5 ブラウザエンジンの利用強制禁止 | 8条3号 | ||

| 6 利用者確認方法の利用強制禁止 | 8条4号 | なし | |

| 7 取得データの不当な使用禁止 | 5条 | ||

| 8 不公正な取扱いの禁止 | 6条 | ||

| 9 検索結果の表示における自社サービスの優先取扱い禁止 | 9条 | ||

| 遵守事項 | 1 取得するデータに関する開示義務 | 10条 | |

| 2 データポータビリティに必要な措置を講ずる義務 | 11条 | ||

| 3 デフォルト設定の変更・チョイススクリーン等に関する義務 | 12条 | ||

| 4 仕様変更、利用拒絶時等における情報開示等の義務 | 13条 |

スマホソフトウェア競争促進法の制定の背景

スマホソフトウェア競争促進法は、スマートフォン分野において独占禁止法を補完する位置付けの法律であり、また、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(以下「透明化法」)では解消できない競争法上の懸念に対応するために制定された、事前規制型の法律です。

2021年2月より施行された透明化法は、一定規模以上のデジタルプラットフォームの透明性と公正性の向上を図ることを目的として制定され、App StoreとGoogle Playストアを含むデジタルプラットフォームが規制対象とされました 4。透明化法では、AppleとGoogleに対し、アプリストアの提供条件を開示する義務や、アプリ提供者のアプリを削除する際の理由通知義務、アプリ提供者のアカウントを削除する際の原則事前通知義務などを定めており、同法の施行によって、アプリストアにおける一定の透明性と公正性の向上が図られることになりました 5。

もっとも、モバイル・エコシステム 6 においては、高い参入障壁、間接ネットワーク効果、スイッチングコストといった特性によって、特にOSやアプリストアのレイヤーはAppleとGoogleの寡占状態にあり、その結果、以下のような様々な競争上の懸念が生じていることが「モバイル・エコシステムに関する競争評価 最終報告」7 で指摘されました。

- アプリ内課金システムの利用強制

App Store、Google Playストアを利用してアプリ内コンテンツを販売するアプリ提供者は、AppleおよびGoogleのアプリ内課金システムを利用することや、アプリ内課金システムを通じて一定の手数料(原則としてアプリ売上高の30%)を支払うことが義務付けられている - アプリ内における情報提供やリンクの制限

アプリ内で、アプリ外でのコンテンツ購入を促す表現を使用することや、リンクを張ること(アウトリンク)が制限されており、ユーザーは、アプリ外のウェブサイトで購入できる他の料金設定等を知らないまま、アプリ内の情報のみで購入判断を行うことになる - アプリストア間の競争制限(アプリ代替流通経路の制限)

iOSでは、App Store以外からアプリインストールが認められておらず、アプリストアの手数料負担がアプリ提供者の収益を圧迫しているほか、アプリストア審査の透明性、公正性についての懸念も指摘されている

そしてこれらの競争法上の懸念については、アプリストアに対して一定の行為の禁止や義務付けを行う枠組みがない透明化法や、原則として事後規制である独占禁止法といった既存の規制のみでは対応が困難であるとして、一定の行為の禁止や義務付けについて定めた事前規制であるスマホソフトウェア競争促進法が制定されることとなりました。

禁止事項

指定事業者に対する禁止事項は、スマホソフトウェア競争促進法5条から法9条に規定されています。

アプリストアの提供妨害禁止

指定事業者 8 は、OSを通して提供されるアプリストアについて、自社のアプリストアに限定してはならず(法7条1号イ)、また第三者がアプリストアを提供することや、スマホ利用者が他事業者のアプリストアを利用することを妨げてはなりません(同号ロ)(1-4の懸念③に対応)。

指定事業者以外の第三者が提供するアプリストアからアプリを配信することや、新たにアプリストアを提供するビジネスが可能となる見込みです。

ただし、以下のいずれかの目的のために必要な行為を行う場合であって、かつ、他の行為によって目的達成が困難である場合には、当該必要な行為を行うことは正当化事由による例外として許容されます(法7条但書)。

- サイバーセキュリティの確保

- 利用者の氏名や性別といったプライバシー情報の保護

- 青少年の保護

- その他政令で定める目的(犯罪行為の予防等)

スマホソフトウェア競争促進法のベースとなったデジタル市場法(DMA)が先行して運用されている欧州では、Appleが第三者アプリストアについて一定の認証(公証)をする運用が導入されており、日本においても、指定事業者が第三者アプリストアについて、セキュリティ確保等の観点から一定の認証(公証)を行うスキームが導入されることが想定されています 9。具体的な内容は、今後制定される政省令やガイドラインで定められる予定です。

OS機能の利用制限禁止

指定事業者は、OSによって制御される音声出力機能等の機能のうち、指定事業者自身がアプリ提供時に利用するものについて、他の事業者がアプリ提供時に同等の性能で利用することを妨げてはなりません(法7条2号)。

スマートウォッチをはじめとする周辺機器は、スマートフォンとの間でいかにスムーズに連携できるかが重要であるところ、指定事業者とサードパーティとで、これらの連携条件のイコールフッティングが実現することになります(最終報告6-7参照)。

なお、法7条1号と同様に正当化事由による例外があります。

自社課金システムの利用強制禁止

指定事業者は、前払式支払手段等の支払手段に関して、指定事業者が提供する課金システム以外の他の課金システムをアプリ提供者が利用しないことを、アプリストアの利用条件としてはならず(法8条1号イ)、またアプリ提供者が他の課金システムを利用すること等を妨げてはなりません(同号ロ)(1-4の懸念①に対応)。

指定事業者が提供する課金システム以外の決済手段を利用できるようになります。

なお、法7条1号と同様に正当化事由による例外があります。

アプリ内における情報提供やリンクの制限禁止

指定事業者は、アプリ提供者がアプリ内で提供するコンテンツを別の関連ウェブページ等でも提供する場合において、関連ウェブページ等で提供するコンテンツの価格等の情報について、アプリ内で表示されないようにすることをアプリストアの提供条件としてはならず(法8条2号イ)、アプリ提供者が関連ウェブページ等でコンテンツを提供することを妨げてはなりません(同号ロ)(1-4の懸念②に対応)。

アプリ内において、アプリ外の関連ウェブページ等でもコンテンツが購入できることや、アプリ外で販売するコンテンツの価格を表示したり、外部決済に誘導するリンクを表示したりすること(アウトリンク)が許されることになります。

なお、法7条1号と同様に正当化事由による例外があります。

ブラウザエンジンの利用強制禁止

指定事業者は、アプリの構成要素であるブラウザエンジンについて、指定事業者が提供するブラウザエンジンをアプリの構成要素とすることをアプリストアの提供条件としてはならず(法8条3号イ)、またアプリ提供者が、指定事業者が提供するブラウザエンジン以外のブラウザエンジンをアプリの構成要素とすることを妨げてはなりません(同号ロ)。

ブラウザエンジンとは、ブラウザの一部を構成するソフトウェアであって、ウェブページに係る情報を閲覧することができる状態に処理するものを指します(法8条3号本文)。

現在、iOSにおけるブラウザエンジンはAppleが提供するWebKitのみに制限されており、iOSにおいてはChrome等の他社ブラウザアプリにおいてもWebKit以外のブラウザエンジン(GoogleのBlink等)の使用が認められていませんが、この状態が解消されることが想定されます。

なお、法7条1号と同様に正当化事由による例外があります。

利用者確認方法の利用強制禁止

“Sign in with Apple” など、指定事業者自身が提供する利用者確認方法(ソーシャルログイン等)の利用を強制することは禁止されます(法8条4号)

従前のApp Reviewガイドラインでは、アプリ内で他社のソーシャルログイン機能を使用する場合、Appleが提供する利用者確認方法である “Sign in with Apple” を併用することが義務付けられていましたが、このような義務付け規定は解消することが想定されます。

取得データの不当な使用禁止

指定事業者は、指定事業者が取得した、アプリ提供者のアプリに関する利用状況や売上げ等のデータについて、アプリ提供者等と競合するサービス提供のために使用等してはなりません(法5条)。

アプリに関する利用状況や売上げ等のデータを、指定事業者自身が提供するアプリ等のサービス提供のために利用される懸念が解消することが想定されます。

不公正な取扱いの禁止

指定事業者は、アプリ提供者に対して、アプリ作動中に表示されるアプリの仕様等の表示方法等に係る条件、アプリ提供者によるOS利用やアプリストア利用に関する条件、当該条件に基づく取引の実施について、不当に差別的な取扱いその他の不公正な取扱いをしてはなりません(法6条)。いわゆるバスケット条項であり、今後、ガイドライン等による該当事例の明確化が待たれます。

指定事業者のアプリ提供者に対する不公正な取扱いについて、法7条や法8条といった個別の禁止条項では捕捉することが困難な場合であっても、法6条を根拠として禁止することができる可能性が生じます。

検索結果の表示における自社サービスの優先取扱い禁止

指定事業者(検索エンジンに係る指定事業者)は、検索結果の表示において、自社のサービスを、正当な理由がないのに、競争関係にある他社のサービスよりも優先的に取り扱ってはなりません(法9条)。

指定事業者が提供する検索エンジンにおける検索結果の表示において、指定事業者自身が提供するサービス(たとえば地図サービスなど)が正当な理由がないのに上位に表示されるなど、不当に優先的に取り扱われる懸念が解消することが想定されます。

遵守事項

指定事業者に義務付けられる遵守事項は、スマホソフトウェア競争促進法10条から13条に規定されています。

取得するデータに関する開示義務

指定事業者は、アプリ提供者やユーザーから取得するデータ(アプリの売上や仕様、利用者の利用状況等に関するデータ)について、取得や仕様に関する条件(取得するデータの内容およびその管理体制を含む)を一定の範囲で開示しなければなりません(法10条)。

法5条(2-7)と相まって、指定事業者がアプリ提供者やユーザーから取得したデータについての透明性が一定程度担保されることによって、これらのデータが指定事業者自身が提供するサービス提供のために利用される懸念が解消することが想定されます。

データポータビリティに必要な措置を講ずる義務

指定事業者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、ユーザーの求めに応じて、一定のデータを円滑に移転するために必要な措置を講じなければなりません(法11条)。

データポータビリティがOS間やアプリストア間のスイッチングをするうえでボトルネックの要因となっている懸念(最終報告5-3参照)が一定程度解消され、OS間やアプリストア間のスイッチングが一定程度促進されることが想定されます。

デフォルト設定の変更・チョイススクリーン等に関する義務

指定事業者は、OSにおけるアプリのデフォルト設定や、ブラウザにおける検索エンジンのデフォルト設定等について、利用者が簡易な操作により変更できるようにしなければならず(法12条1号イ、2号イ)、また一定のアプリ等について、他の同種のアプリ等の選択肢を示す選択画面(チョイススクリーン)を表示できるようにしなければなりません(同条1号ロ・2号ロ)。

さらに、指定事業者が提供するアプリを追加的にインストールする場合は利用者の同意を得ることや、利用者が簡易な操作でアンインストールできるようにすることも義務付けています(法12条1号ハ・ニ)。

指定事業者自身が提供するアプリや検索エンジンがデフォルト設定される等して優先的に取り扱われている状況が一定程度解消される結果、アプリ提供者等のサードパーティーが提供するアプリや検索エンジンがユーザーから選択される可能性が一定程度高まることが想定されます。

仕様変更、利用拒絶時等における情報開示等の義務

指定事業者は、OS、アプリストア、ブラウザについて、仕様の設定もしくは変更、利用に係る条件の設定もしくは変更または利用の拒絶をするときは、アプリ提供者等が円滑に対応するための期間の確保、情報の開示、必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければなりません(法13条)。

法13条の開示義務は、法10条の取得データに関する開示義務と同様に、透明化法でも類似する規定があるところ、二重規制を避けるため、スマホソフトウェア競争促進法の施行後は同法で一元的に対応されることになる予定です 10。

アプリストアについては、透明化法によって、アプリストア提供条件の開示や、アプリやアカウントが削除される場合における理由開示など、一定の透明性が確保されていますが(透明化法5条)、OSやブラウザにおいても、一定程度の透明性が担保されること等が想定されます。

指定事業者が規制に違反した場合

公正取引委員会による排除措置命令、課徴金制度、確約手続等

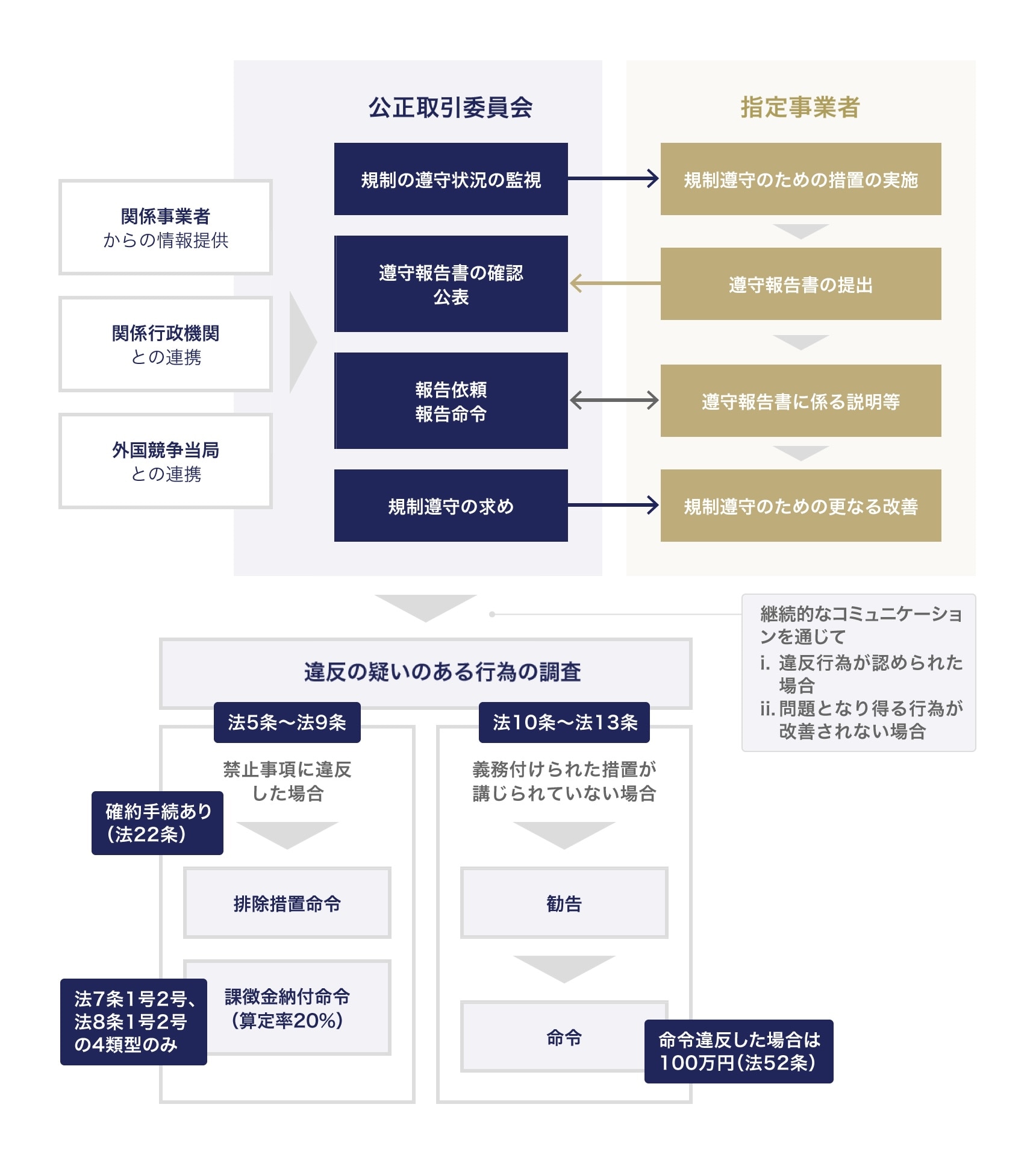

スマホソフトウェア競争促進法では、指定事業者は公正取引委員会に対して毎年度の報告書提出を義務付けられるなど、透明化法においても採用された、継続的なコミュニケーションをベースとしたアジャイル・ガバナンスの仕組みを導入しています。

また実効性確保のための措置として、独占禁止法に準ずる規定が定められました。禁止事項(法5条から法9条)に対する違反に対しては、排除措置命令ができるほか、課徴金制度も導入されました。課徴金納付命令の対象となる行為は、禁止事項の一部である法7条1号・2号、法8条1号・2号の4類型に限られています(法19条1項)。その理由として、課徴金制度が違反行為を抑止するという行政目的の下に行われるものであり、そのような行政目的を達成する観点から、不当利得を明確に観念できる範囲内において課徴金制度の対象としたと説明されています 11。

| 対象行為 | 条文 | 排除 措置命令 |

課徴金 納付命令 |

|

|---|---|---|---|---|

| 禁止事項 | 1 アプリストアの提供妨害禁止 | 7条1号 | 対象 | 対象 |

| 2 OS機能の利用制限禁止 | 7条2号 | |||

| 3 自社課金システムの利用強制禁止 | 8条1号 | |||

| 4 アプリ内における情報提供やリンクの制限禁止 | 8条2号 | |||

| 5 ブラウザエンジンの利用強制禁止 | 8条3号 | 対象外 | ||

| 6 利用者確認方法の利用強制禁止 | 8条4号 | |||

| 7 取得データの不当な使用禁止 | 5条 | |||

| 8 不公正な取扱いの禁止 | 6条 | |||

| 9 検索結果の表示における自社サービスの優先取扱い禁止 | 9条 | |||

| 遵守事項 | 1 取得するデータに関する開示義務 | 10条 | 対象外 | |

| 2 データポータビリティに必要な措置を講ずる義務 | 11条 | |||

| 3 デフォルト設定の変更・チョイススクリーン等に関する義務 | 12条 | |||

| 4 仕様変更、利用拒絶時等における情報開示等の義務 | 13条 |

課徴金の算定方法は、違反行為に係るサービス等に関する国内売上高の20%(一定期間内に繰り返した場合は30%)であり、欧州デジタル市場法(DMA)が制裁金を全世界売上高の原則10%までとしている点とは異なっています。また独占禁止法と同様に、確約手続(法22条から29条)や緊急停止命令(法40条)も定められています。

指定事業者が遵守事項に違反した場合、公正取引委員会は勧告、命令をすることができ(法30条)、命令に違反したときは、100万円以下の罰金に処せられます。(法52条)。

規制の実効性確保のための措置

被害者による損害賠償請求、差止請求

スマホソフトウェア競争促進法では、透明化法では定められなかった民民間の私訴についても定められました。指定事業者が禁止事項(法5条から9条)に抵触する行為をした場合、被害者は、公正取引委員会の命令が確定した後、指定事業者に対して損害賠償を請求でき(法32条)、これは指定事業者の無過失賠償責任とされています(同条2項)。

また、指定事業者の禁止事項(法5条から9条)に抵触する行為によってその利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、または生ずるおそれがあるときは、その侵害の停止または予防を請求することができます(差止請求権、法31条)。

今後のスケジュールとアプリビジネスの展望

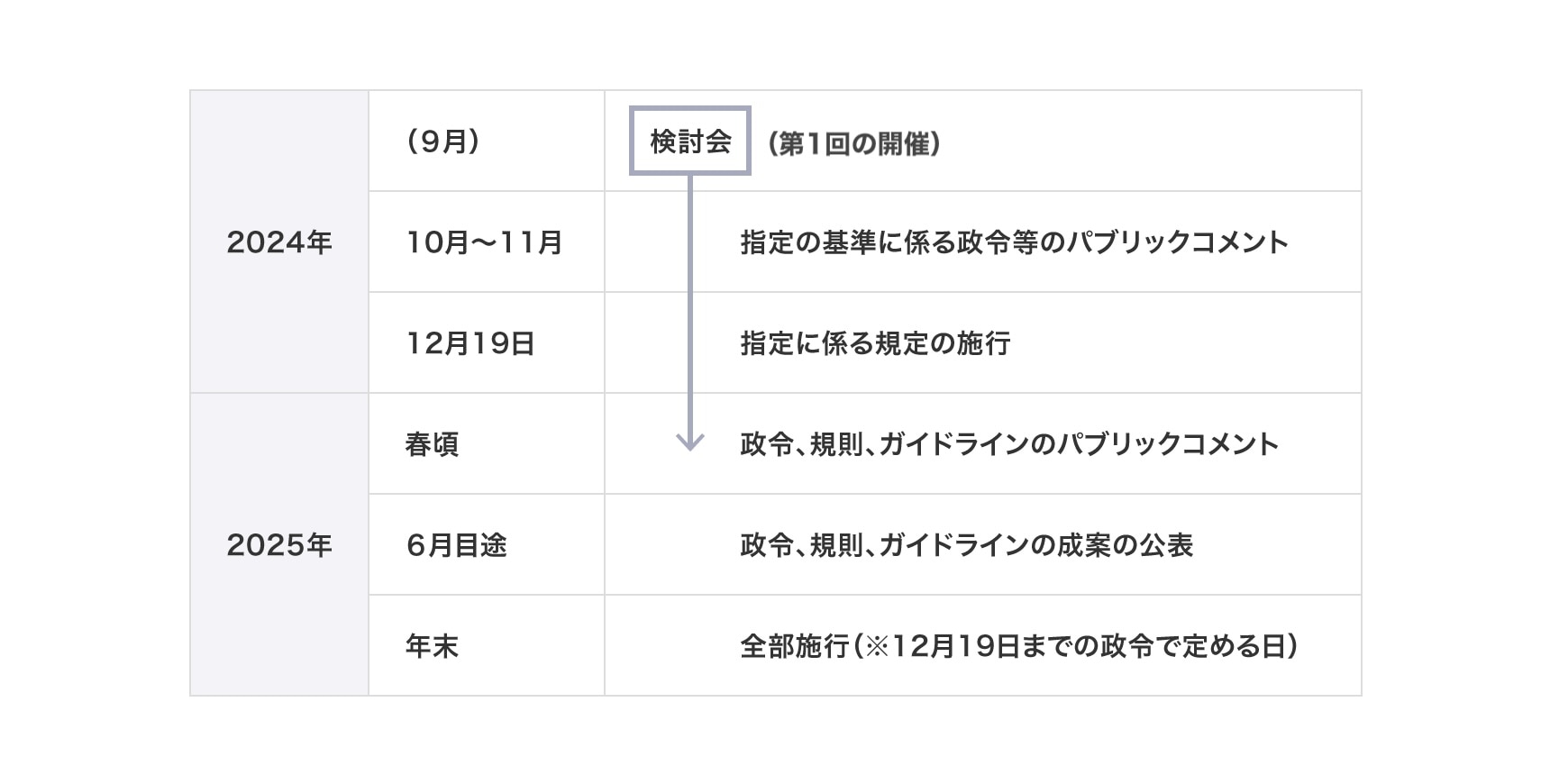

スマホソフトウェア競争促進法は2025年12月19日までに全面施行される予定です。2025年6月を目途として公表される見込みの政省令やガイドラインの内容については、公正取引委員会「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する検討会」において検討されており、以下のような事項が検討事項としてピックアップされています。

スマホソフトウェア競争促進法の施行までのスケジュール

資料3「スマホソフトウェア競争促進法の施行準備に関するスケジュール」(令和6年9月30日)を基に作成)

第1回検討会資料における主な検討事項

| 検討事項 | 条文 | 例 |

|---|---|---|

| 正当化事由の目的追加 | 7条、8条1号・2号・3号 | サイバーセキュリティの確保、プライバシーの保護、青少年の保護以外に認められるべき目的は何か |

| 正当化事由についての具体的な考え方 | 7条、8条1号・2号・3号 | 禁止行為や目的ごとに、正当化事由が認められるべき(または認められるべきではない)具体的な場面とは |

| 選択画面の対象となるソフトウェア等 | 12条1号ロ・2号ロ | 選択の機会を特に確保するために、選択画面の対象とすべきソフトウェア等は何か |

| 指定事業者の禁止行為や講ずべき措置に関する具体的な考え方 | 5条~13条 | 6条の「不公正な取扱い」や7条、8条の「妨げること」に該当する行為は何か |

(第1回「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する検討会」資料2「下位法令等の検討事項」(令和6年9月30日)1頁を基に作成)

スマホソフトウェア競争促進法が施行されることによって、これまでのApp StoreやGoogle Playストアの審査ガイドラインでは許されていなかった、新たなビジネスモデルのアプリ配信が許容されることが想定されます。アプリ提供者としては、スマホソフトウェア競争促進法の施行日を待つことなく、早い段階で同法をよく理解したうえで、今後自由度が高まるアプリビジネスモデルの検討を重ねておくべきでしょう。

-

本稿は、本稿公開時点(2024年11月11日)において日本国内向けに適用されているデベロッパー向け規約の内容を前提としています。またわかりやすさの観点から、条文や説明を一部簡略化している場合があります。 ↩︎

-

(令和7年1月9日追記)令和6年12月19日、スマホソフトウェア競争促進法の規律対象となる指定事業者の規模(法3条1項)について、月平均利用者数が4000万人以上の特定ソフトウェア事業者を対象にする旨等を定めた関係政令等が施行されました(公正取引委員会「(令和6年12月10日)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の一部施行に伴い整備する関係政令等について」)。 ↩︎

-

スマホソフトウェア競争促進法は3年ごと見直しが予定されているため、欧州デジタル市場法(DMA)等にあわせて将来的に特定ソフトウェアの対象が拡大される可能性はありますが、そのためには法改正が必要になります。 ↩︎

-

透明化法の規制対象となる特定デジタルプラットフォームは、アプリストア(App StoreとGoogle Playストア)のみならず、オンラインモール(Amazon.co.jpや楽天市場、Yahoo!ショッピング)やデジタル広告も含まれています。 ↩︎

-

2024年8月には、透明化法に基づく初の勧告(対Appleと対アマゾンジャパン合同会社)も行われています(経済産業省ウェブサイト)。透明化法の詳細については筆者のブログ「アプリ開発者が知っておくべきデジタルプラットフォーム取引透明化法のポイント」もご参照ください。 ↩︎

-

スマートフォンにおいては、アプリストアのほかに、「OS(オペレーティング・システム)」「端末(モバイル端末)」といったレイヤー構造が形成されています。たとえばAppleの場合、iOSを搭載できる端末はAppleが自社で製造するiPhoneのみであり、アプリストアもAppleが提供するApp Storeのみ、ブラウザはAppleが提供するSafariがプリインストールされており、デフォルトのブラウザとされています。そのため、アプリ提供者がサードパーティーとして配信するアプリについても広くコントロールが及んでいる状況にあります。このようなスマートフォンにおけるレイヤー構造によって形成されたエコシステムを「モバイル・エコシステム」といいます。 ↩︎

-

デジタル市場競争会議「モバイル・エコシステムに関する競争評価 最終報告」(2023年6月16日) ↩︎

-

指定事業者は特定ソフトウェアの種類ごとに指定されるため(法3条1項)、たとえば法7条1号の規律対象となるのはOSに係る指定を受けた指定事業者に限られますが、本稿ではこの点は割愛しています。 ↩︎

-

公正取引委員会「第227回 独占禁止懇話会の議事概要」(令和6年7月16日)では、「セキュリティ等に関しどういった場合に正当化事由が認められるのかといった点に関する具体的な考え方については、今後、関係省庁とも連携をしながらガイドラインを策定し、考え方の明確化を図っていきたいと考えている。その過程においては、EU、英国等先行している諸外国の状況もよく見ながら具体的な考え方の検討を進めていきたいと考えている」とされています。 ↩︎

-

公正取引委員会「第227回 独占禁止懇話会の議事概要」(令和6年7月16日)では、「本法律案第10条のデータの開示義務、第13条の取引条件等の開示義務については、透明化法でも規定されており、それと類似する規制を本法律案の中にも入れている。アプリストアに関する規制については、この法律と透明化法とで重複しているので、今後この法律案の下で一元的に対応していくという整理としている」とされています。 ↩︎

STORIA法律事務所 東京オフィス

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 訴訟・争訟

- ベンチャー