日本版AI法の概要と企業への影響

IT・情報セキュリティ

目次

「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI法)が、2025年5月28日に成立し、6月4日に公布されました。AI法は、人工知能基本計画(AI基本計画)に関する第3章と人工知能戦略本部(AI戦略本部)に関する第4章を除き、公布日から施行されています。

AI法は、日本において初めてのAI制度に関する法律となり、国内外から注目を集めています。AI法は、その多くの条項が国や政府を対象とする基本法的な性質のものとなっています。一方で、国等の責務の実施を図る上では、企業を含む「活用事業者」や研究開発機関等の協力も不可欠であることから、これらの当事者に対する責務も定められています。

本稿では、AI法の概要と企業への影響について、内閣府のAI戦略会議・AI制度研究会が公表した「中間とりまとめ」等の議論も踏まえつつ紹介します。

AI法案提出の経緯

AIの研究開発・活用の促進とそれに伴うリスクへの対応を達成するためのAI制度のあり方については、各国において異なるアプローチが検討されています。たとえば欧州においては、2024年5月にAI Act(Artificial Intelligence Act)が成立し、AIの提供者や利用者に対してさまざまな義務・遵守事項を課すなど、いわゆるハードローアプローチがとられています。

他方、日本においては、2024年4月に総務省・経産省から「AI事業者ガイドライン」が公表されるなど、法的な拘束力のない、いわゆるソフトローアプローチがとられ、同ガイドライン公表後も、法整備の要否を含めたAI制度のあり方についての議論は継続されてきました。

2024年8月からは、内閣府の下に設置された「AI制度研究会」において、多数の研究者、事業者等からのヒアリングを含む議論が行われてきました 1。2025年2月4日に、その結果をまとめた「中間とりまとめ」が公表されました。この中で、政府によるAIを対象とする指針の整備やAIに関する実態の調査・把握を、事業者の活動にもたらす影響等を考慮しつつ、法制度により実施すべきとの提言がなされていました。

AI法案は、かかる提言を受けて策定され、閣議決定を経て国会に提出されました。そして2025年5月28日に国会で成立し、同年6月4日に公布されました。

| 法律名 | 資料 | 主管省庁 | 成立日など |

|---|---|---|---|

| 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 ※本稿では成立した法律を「AI法」、その法案を「AI法案」と略記 |

内閣府 | 国会提出日:2025年2月28日 国会可決日:2025年5月28日 公布日:2025年6月4日 施行日:2025年6月4日 |

AI法の概要と企業への影響度

AI法の基本的な性質

AI法は、AIの研究開発・活用に関する基本理念や政府における人工知能基本計画(AI基本計画)の策定、国による基本的施策の実施とそのための人工知能戦略本部(AI戦略本部)の設置等を定める内容を中心としており、その多くの条項が国や政府を対象とする基本法的な性質のものとなっています。

企業の義務を定める条項は、7条の活用事業者の責務に限られており、その意味では、AIの提供者や利用者に対してさまざまな義務・遵守事項を課す欧州AI Actとは異なるアプローチのものといえます。

AI法の主な項目と企業への影響度

AI法の主な項目と適用対象、および企業への影響度は下表のとおりです。

| 章 | 主な項目(条文番号) | 主な対象 | 企業への 影響度 |

|---|---|---|---|

| 第1章 総則 |

|

− | − |

|

− | − | |

|

− | − | |

|

国 | △ | |

|

地方公共団体 | △ | |

|

研究開発機関※1 | △ (研究開発機関に該当しない場合) |

|

|

活用事業者※2 | ◎ | |

|

国民 | △ | |

|

国 | ◯ | |

|

国 | ◯ | |

| 第2章 基本的施策 |

|

国 | △ |

|

国 | ◯ | |

|

国 | ◯ | |

|

国 | ◯ | |

|

国 | △ | |

|

国 研究開発機関※1 活用事業者※2 |

◎ | |

|

国 | ◯ | |

| 第3章 人工知能基本計画 |

|

政府 | △ |

| 第4章 人工知能戦略本部 |

|

政府 | △ |

| (附則) | 施行期日 見直し規定(必要な場合は所要の措置) |

− | − |

※1 大学、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」2条9項に規定する研究開発法人その他の人工知能関連技術の研究開発を行う機関。

※2 人工知能関連技術を活用した製品またはサービスの開発または提供をしようとする者その他の人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者。詳細は後述3-1参照。

出所:内閣府資料(AI法案概要)などを基に筆者作成

適用対象

上述のとおり、AI法の適用対象は、国・地方公共団体・政府がメインですが、6条に研究開発機関、7条に活用事業者を対象にした規定があることに加え、16条は国による調査研究等の結果、活用事業者等に対する指導、助言、情報提供その他の必要な措置が規定されているなど、企業が含まれる「活用事業者」に対する権限も規定されている点に注意が必要です。

では、国外事業者へのAI法の適用はあるのでしょうか。

AI法には、欧州AI Actのような適用範囲に関する規定はなく、国外事業者への適用を明記しているわけではありませんが、「中間とりまとめ」において、以下のように指摘されています。

AI 戦略会議・AI 制度研究会「中間とりまとめ」(2025年2月4日)6頁(下線部は筆者)

この点については、2025年4月8日の衆議院本会議における城内大臣の答弁において、国外事業者への適用については、国外事業者であっても日本語を用いてAIの研究開発や活用を行うなど日本の事業者や国民に対して事業活動を行う者は適用対象になると説明されています。

施行日

AI法は、公布日(2025年6月4日)から施行されており、AI基本計画に関する第3章とAI戦略本部に関する第4章に関しては公布日から3か月以内の政令により定める日に施行されます(附則1条)。

また、国際動向や社会経済情勢の変化を勘案しつつ、AI法の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講じる旨が規定されています(附則2条)。

AI法の対象となる「人工知能関連技術(AI関連技術)」とは

AI法の影響を検討する上では、AI法が対象とする人工知能関連技術(AI関連技術)の範囲が重要といえます。AI関連技術は、2条において以下のように定義されています。

第2条 この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。

すなわち、AI関連技術には、①「人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術」と、②「入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術」の2つが含まれます。①または②のいずれかに該当すればAI関連技術に該当することとなりますが、諸外国の例に比べるとやや広い規定となっているように思われます。

| 国・地域 | AI関連法 | 対象となるAIの概要 |

|---|---|---|

| 日本 | AI法 |

|

| 欧州 | AI Act(Artificial Intelligence Act) |

さまざまなレベルの自律性で動作するように設計され、導入後に順応性を示す可能性のある、機械ベースのシステムであって、明示的または暗黙的な目的のために、物理的または仮想的な環境に影響を与え得る予測、コンテンツ、推奨または決定等のアウトプットを生成する方法を、受け取ったインプットから推論するものをいう 2 |

| 韓国 | 人工知能(AI)の発展と信頼基盤の構築に関する基本法(AI基本法) ※2026年1月22日に施行予定 |

|

このような定義が採用された背景には、AI法が国の基本法としての位置付けであることや、「中間とりまとめ」において指摘されていた規制の技術中立性の原則(「規制はその目的を達成するために、特定の種類の技術の使用を強制したり、優遇したりすべきではない」)も影響しているのではないかと思われます。

AI法の主な項目

以下では、AI法の主な項目の概要について紹介します。

目的(1条)

AI関連技術の研究開発・活用の推進に関する施策について、基本理念と基本計画等を定めるとともに、AI戦略本部を設置し、AI関連技術の研究開発・活用推進施策の総合的かつ計画的な推進を図り、国民生活の向上と国民経済の健全な発展に寄与することがAI法の目的として挙げられています。

基本理念(3条)

AI法の基本理念に関して、AI法案に関する内閣府の資料(概要)は以下のようにまとめています。

- 経済社会及び安全保障上重要 → 研究開発力の保持、国際競争力の向上

- 基礎研究から活用まで総合的・計画的に推進

- 適正な研究開発・活用のため透明性の確保等

- 国際協力において主導的役割

透明性確保の背景として、AI関連技術の研究開発・活用が、「犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害その他国民生活の平穏及び国民の権利利益が害される事態を助長するおそれがある」と指摘されている点が注目されます。

責務(4条~8条)

国・地方公共団体や大学等の研究開発機関の責務として、総合的かつ計画的な施策の策定とその実施(国・地方公共団体)や、研究開発成果の普及、人材育成、国・地方公共団体の施策への協力等(研究開発機関)が規定されています。

これらに加え、企業が対象に含まれる「活用事業者」(AI関連技術を活用した製品・サービスの開発または提供をしようとする者その他のAI関連技術を事業活動において活用しようとする者)と国民の責務も規定されています。

このうち、企業への影響度が高いのは、活用事業者の責務(7条)であり、後述5-1においてより詳しく紹介します。

基本的施策(11条~17条)

AI法の中心的な内容の1つである国によるAIに関する実態の調査・把握に関し、16条において、国の調査研究等およびその結果に基づく指導・助言等の措置の権限が定められています。また、13条において、適正性の確保の観点から、国際的な規範に即した指針の整備等が定められています。このほか、12条の「施設及び設備等の整備及び共用の促進」では、データセンターやデータセット等を研究開発機関や活用事業者が広く利用できるよう、整備・共有促進のために必要な措置を講じるとしている点も注目されます。

このうち、企業への影響度が高いのは、調査研究等(16条)と、国際的な規範に即した指針の整備等(13条)であり、後述5-2においてより詳しく紹介します。

AI基本計画(18条)

政府は、基本理念に則り基本的施策を踏まえてAI基本計画を定めることとなります。AI基本計画には、AI関連技術の研究開発・活用の推進に関する施策についての基本的な方針および政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等が定められることとされています。

AI戦略本部(19条~28条)

AI戦略本部は、内閣に設置され、AI基本計画案の作成・実施等を所管するもので、内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官およびAI戦略担当大臣を副本部長として、その他の国務大臣を構成員として組織されるものとされています。AIの研究開発・活用に関しては省庁横断的な問題が発生することも多いため、すべての国務大臣が構成員となっていることは、より総合的・実効的な施策を講じていくためには重要であると考えられます。

企業への影響度の高い項目

AI法は、上記のとおりその多くの条項が国や政府を対象とする基本法的な性質のものとなっていますが、企業を含む「活用事業者」や研究開発機関等の協力も不可欠であることから、これらの当事者に対する責務も規定しています。

以下では、企業への影響度の高い項目について紹介します。

活用事業者の責務

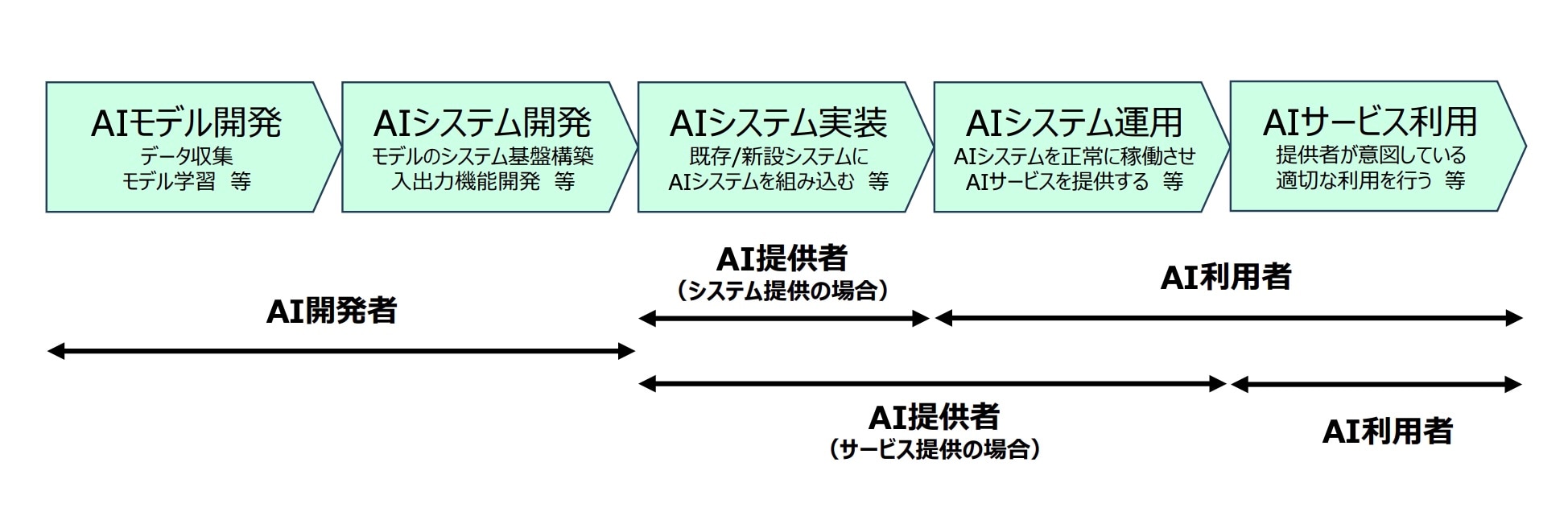

活用事業者には、AI関連技術を活用した製品・サービスの「開発者」「提供者」「利用者」が含まれます。

開発者・提供者・利用者の定義

(1)責務の内容

AI法は、AI関連技術の研究開発・活用の推進に関する施策の計画および実施を国や地方公共団体の責務としていますが、その適正な実施を図るためには、研究開発機関、活用事業者、国民の協力も不可欠であることから、これらの当事者に対する責務も定めています(6条~8条)。

AIの安全性を向上させるためには、AIライフサイクル全体を通じた透明性と適正性の確保に対して官民が協調して取り組むことが重要であることは、上述の「中間とりまとめ」においても指摘されており、その考え方を反映した規定となっています。

このうち、企業が対象となるのは活用事業者の責務を定める7条であり、その内容は以下のとおりです。

第7条 人工知能関連技術を活用した製品又はサービスの開発又は提供をしようとする者その他の人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者(以下「活用事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら積極的な人工知能関連技術の活用により事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出に努めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

すなわち、7条に規定された活用事業者の責務の内容は、次の2つです。

- 自ら積極的なAI関連技術の活用により事業活動の効率化および高度化ならびに新産業の創出に努めること

- 国・地方公共団体が実施する施策に協力すること

(2)罰則の有無

これらはいずれも責務規定(法律の目的や基本理念の実現のために各主体の果たすべき役割を宣言的に規定するもの)であり、違反したとしても罰金等の罰則の対象となることはありません。

もっとも、①は「努める」という形で努力義務として定められているのに留まるのに対し、②は「協力しなければならない」とより強い規定となっていることには留意が必要です。国等が実施する施策に協力しない場合は、後述5-2(1)に紹介する国による指導・助言その他の必要な措置の対象となり得るため注意が必要です。

活用事業者が協力しなければならない国の施策

それでは、活用事業者が協力しなければならない国の施策とはどのようなものでしょうか。

AI法の第2章に規定されている国の基本的施策には、「中間とりまとめ」において示された「イノベーションの促進とリスク対応の両立」と「国際強調」という基本的な考え方が反映されています。そのうち、リスク対応の観点、すなわちAI関連技術の研究開発・活用に関する透明性や適正性の確保の観点から企業にとって重要なものは、国による調査研究等(16条)と、国による指針の整備(13条)です。

(1)国による調査研究等

まず、国による調査研究等(16条)の規定は以下のとおりです。

第16条 国は、国内外の人工知能関連技術の研究開発及び活用の動向に関する情報の収集、不正な目的又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発又は活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討その他の人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

すなわち、16条は、以下の内容を国が行うことができると規定しています。

- 国内外のAI関連技術の研究開発・活用動向に関する情報収集

- 不正な目的・不適切な方法による権利侵害事案の分析・対策の検討

- その他のAI関連技術の研究開発・活用の推進に資する調査研究の権限

- ①~③の結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講じること

- 国による情報収集・調査研究等(①~③)

まず、活用事業者は、16条前段の国による情報収集や調査研究等(上記①~③)に対して協力する必要があります。この点に関連して、25条2項が、AI戦略本部は、所掌事務の遂行に特に必要があると認めるときは、同条1項に定める関係行政機関等の代表者以外の者に対しても、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができると規定していることには留意が必要です。

16条前段の国による情報収集や調査研究等の施策は、AI関連技術の研究開発・活用に関する透明性や適正性の確保の観点からなされるものであり、国による情報収集や調査研究等の結果を外部に提供することが望ましい場合は、同条後段により、国による情報の提供がなされることが想定されています。すなわち、活用事業者等による自発的な情報開示が十分ではない場合に、国が積極的に情報収集等をして、その結果を共有することが企図されています。したがって、情報の提供は、活用事業者に対するものだけでなく、広く国民への情報提供も想定されています。

事業者としては、国が発信するこれらの情報を踏まえて、AIリスクへの対応を行うことが期待されることになると考えられます。 - 活用事業者等に対する指導・助言・情報提供等(④)

16条後段は、情報の提供だけでなく、活用事業者等に対する指導・助言(上記④)についても規定しています。たとえば、以下の場合には、活用事業者等に対して指導・助言がなされる可能性があります。

- 不正な目的または不適切な方法でのAI関連技術の研究開発・活用がなされている場合

- 7条の活用事業者の責務(国等が実施する施策への協力)に反する場合

指導・助言の内容として、事案によっては事業者名の公表を行うことも検討されているとの報道がなされています。

なお、16条後段の措置は、「講ずることができる」ではなく「講ずるものとする」という強い規定ぶりになっているため、法案成立後の運用次第では、これらの措置が積極的に実施される可能性もあります。

国の求めに応じて活用事業者が提供すべき情報の範囲、当該情報提供が営業秘密の保護やセキュリティ等の観点から望ましくない場合の取扱い、提供した情報の第三者への開示や公表に制限をかけられるか否か、国による指導・助言等の措置の判断基準や内容等については現時点では不明です。この点に関し、後述6に紹介する附帯決議に以下の内容が含まれており、今後の運用における指針となるものと考えられます。

9 活用事業者等に対する調査、指導及び助言等に当たっては、当該事業者等の営業秘密や知的財産権の保護に配慮しつつ、過度に重い負担や情報開示を求めないように留意すること。他方で、重大なリスクが生じるおそれのある事項に関し、指導や助言等に応じない活用事業者等に対する実効性ある措置の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

(2)国による指針の整備等(適正性の確保)

次に、13条は、国は、AI関連技術の研究開発・活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずる旨規定しています。

指針の内容は今後公表されることになりますが、「中間とりまとめ」においては、ここでの「国際的な規範」として、広島AIプロセス 3 等(より具体的には、広島AIプロセスで合意された「全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針」)が挙げられており、具体的な内容として、次のように規定されていたため、AI法に基づく指針の内容をイメージする上では参考になります。

AI 戦略会議・AI 制度研究会「中間とりまとめ」(2025年2月4日)14頁

附帯決議

AI法は成立の過程で、以下の附帯決議が衆参両院の委員会で可決されました。

このうち、上述5-2(1)のとおり、活用事業者に対する指導・助言等に関し、「活用事業者等に対する調査、指導及び助言等に当たっては、当該事業者等の営業秘密や知的財産権の保護に配慮しつつ、過度に重い負担や情報開示を求めないように留意すること」としつつ、「指導や助言等に応じない活用事業者等に対する実効性ある措置の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること」が求められています(下記9)。

また、児童の画像等を使用するディープフェイクポルノなどへの対策について、厳正な取締り・被害者保護に加え、違法な情報の削除依頼の強化、さらには対策の実効性を高める方策の検討も求められています(下記4)。

加えて、「既存の法令やガイドライン等によっては対応が困難な新たなリスクが顕在化した場合においては、そのリスクの程度に応じて規制の度合いを変えるリスクベースアプローチに基づいた規制的措置の導入も含め検討し、その結果に応じて必要な措置を講ずること」が求められており、AI法を含む現在の法令やガイドラインで対応困難なリスクが顕在化した場合の規制的措置導入の余地にも言及されています(下記14)。

- AIの研究開発及び活用に当たっては、「人間中心のAI社会原則」に基づき、人間の尊厳を損なわないことを大前提とすること。また、AIを人間の倫理観、価値観及び目的に沿って動作させるAIアライメントの観点に基づいた研究開発を推進すること。

- 本法に基づくAI基本計画、指針の策定その他のAI政策の実施に当たっては、リスクの最小化のみならず、我が国におけるAIの導入促進による便益についても十分考慮すること。

- 生成AIを含むAI技術は、社会や経済に対して便益をもたらすとともに様々なリスクを有していることに鑑み、AIの利活用に際しての留意点やリスクの回避策等について、事業者や国民に対して十分に周知すること。また、リスクの把握を含めたAIの適切な利活用の方法について、学校教育や社会教育等の場を活用することにより、AIに関するリテラシー教育を積極的に推進すること。

- AI技術を悪用したディープフェイクポルノ、とりわけ児童の画像等を使用したものへの対策については、各種法令の適用による厳正な取締り及び被害者の保護を行うとともに、サイト管理者等への違法な情報の削除依頼を強化すること。また、同対策の実効性を高めるための方策の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

- 我が国で利用される生成AIサービスの多くが外国産で占められている一方、日本語での出力に課題がある現状を踏まえ、日本語の大規模言語モデルをベースとした国産の生成AIサービスの実用化に向けた研究開発及びデータ整備の一層の推進に官民を挙げて取り組むこと。また、将来において競争力を高めるためにも、AIを国家戦略上の重要分野と位置付けるとともに、AIの基盤的技術やモデルの研究開発を積極的に支援すること。

- AI関連産業のイノベーションと健全な競争を促進するため、必要に応じてスタートアップを含む新規参入者に係る障壁を撤廃し、公正で開かれた市場環境を整備すること。

- AI技術の研究開発が総合的に行われる必要があることに鑑み、学際的見地からAI人材の育成を強化し、特に次世代の競争力を高めること。また、AI技術の研究開発や人材の育成・確保に向けた官民の十分な投資を確保するため、財政上の措置その他必要な措置を講ずること。

- AIの利活用が行政サービスの質の向上、業務の効率化及び社会課題の解決等に資することに鑑み、国、地方公共団体及び地域の民間事業者によるAIの積極的な利活用に向けた環境の整備に努めること。また、利活用に際しては、AIが有する様々なリスクを踏まえて、個人情報の保護その他の国民の権利利益の保護を図りつつ、適正性の確保にも十分に留意すること。

- 活用事業者等に対する調査、指導及び助言等に当たっては、当該事業者等の営業秘密や知的財産権の保護に配慮しつつ、過度に重い負担や情報開示を求めないように留意すること。他方で、重大なリスクが生じるおそれのある事項に関し、指導や助言等に応じない活用事業者等に対する実効性ある措置の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

- 広島AIプロセス国際行動規範の「報告枠組み」に基づき報告書を提出する活用事業者等に対しては、既存の国内法制度に基づく報告義務に最大限活用することで、報告の重複を軽減する仕組みを導入することなどにより、国際的な整合性や効率性を確保すること。

- AI技術が加速度的に進展している現状を踏まえ、AIの利活用が国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資するものとなるよう、また、新たなリスクに適時に対応するためにも、本法その他の関連規定、AI基本計画及び指針について不断の見直しを行うこと。

- AI戦略本部の組織体制については、同本部がAI技術の研究開発及び活用に係る一体的な施策を推進する政府の司令塔機能を十分に発揮できるよう、各省庁の縦割りを可能な限り排除するとともに、事務局に民間のAI人材の積極的な登用を図ること。

- AI戦略本部に対して専門的見地から助言を行えるようにするため、有識者から構成される会議体を早期に設置すること。また、有識者の人選については、AIの倫理的、法的及び社会的課題について知見を有する者など多様な主体の参画を図ること。

- AIのリスクへの対応について、常に最新の知見の情報収集に努め、必要な対応について不断の検討を行うこと。また、既存の法令やガイドライン等によっては対応が困難な新たなリスクが顕在化した場合においては、そのリスクの程度に応じて規制の度合いを変えるリスクベースアプローチに基づいた規制的措置の導入も含め検討し、その結果に応じて必要な措置を講ずること。

- AIの利用に伴う知的財産権、パブリシティ権等の権利侵害に対応するため、諸外国における検討状況等を踏まえ、必要に応じ関連法制の整備を含めた対応の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

おわりに

AI法は基本法的な性質のものであるため、国による調査研究等やそれに対する活用事業者等の協力が上手く機能するかは、今後の運用によるところも大きく、成立後の動向を引き続き注視する必要があります。

AI法成立後に開催された内閣府の「AI戦略会議」の資料「今後のAI政策の進め方」によると、①主要な業種の活用実態調査、②主要なAI開発者の安全性向上対策の情報収集、③最新の技術や活用事例の調査、④国民の権利利益を侵害する案件・事象の調査を内閣府で実施する予定とのことです。AI法の運用に加え、このようなAI法の成立を受けた官公庁の動向にも注目する必要があります。

-

AI制度研究会には、本稿の執筆者である殿村弁護士が構成員として参加していますが、本稿の内容のうち意見等に関する部分は執筆者個人の見解を述べるものです。 ↩︎

-

欧州連合日本政府代表部「EU AI規則の概要」(2024年9月)6頁の和訳を参照。 ↩︎

-

広島AIプロセスとは、2023年5月に開催されたG7広島サミットの結果を踏まえ、その急速な発展と普及が国際社会全体の重要な課題となっている生成AIについて議論するために立ち上げられた国際的な枠組みです。 ↩︎

長島・大野・常松法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 国際取引・海外進出

- ベンチャー

長島・大野・常松法律事務所