重要裁判例を読み解く

第2回 パワハラによる労災を認定した高裁判決と会社対応のポイント 名古屋高裁令和3年9月16日判決

人事労務

目次

名古屋高裁令和3年9月16日判決は、上司からのパワハラを受けていた労働者が精神障害(うつ病)となり自殺に至ったところ、業務と精神疾患・自殺との相当因果関係(業務起因性)が問題となった事案です。

第一審では、上司からのパワハラ等の心理的負荷が一般に精神障害を発病させるほどの心理的負荷であったとまではいえないとして業務起因性を否定しましたが、第二審である本判決では、逆転して、業務起因性を認めました。高裁での逆転判決の一番の注目ポイントは、精神障害事案における継続するパワハラをより問題視したことといえます。また、長時間労働を伴わない事案で業務起因性を認めた点も注目ポイントです。

この逆転判決の背景には、労災事案に対する社会情勢の変化、令和元年の改正労働施策総合推進法によるパワハラ防止対策の法制化、これらを受けた精神障害事案における労災の認定基準の改正などが見て取れます。

以下では、本判決の概要や裁判所の判断のポイント等を紹介しつつ、労災事案に対する社会情勢の変化と、これに会社としてどのように対応すべきかについて述べます。

事案の概要

本件は、自動車メーカー(以下「本件会社」といいます)の生産準備業務に従事していた労働者(以下「本件労働者」といいます)が、うつ病にり患し、自殺に至ったところ、所轄の労働基準監督署(被告)が労災認定をせず、遺族補償給付や葬祭料をいずれも支給しない旨の処分をしたため、本件労働者の遺族(原告)がこの不支給処分の取消しを求めた事案です。

上司からのパワハラを受けていた労働者が精神障害(うつ病)となり自殺に至ったところ、業務と精神疾患・自殺との相当因果関係(業務起因性)が問題となった事案

原告:自動車メーカーの生産準備業務に従事していた労働者の遺族

被告:所轄の労働基準監督署

【裁判経過】

- 第一審(原審):名古屋地裁令和2年7月29日判決

- 第二審(控訴審):名古屋高裁令和3年9月16日判決

本件における基礎的な事実関係は次のとおりです。

| 平成2年4月 | 高等専門学校卒業、本件会社に入社 以後、CVJ ※1関連業務に従事 |

| 平成17年1月 | 異動(CVJ関連業務以外に従事) |

| 平成19年1月 | 異動(再びCVJ関連業務に従事)、主任昇格 |

| 平成20年4月 | 新型車両のCVJ生産準備業務(以下「本件業務①」)に従事 ドライブライン計画室(室長はB)・5グループ(グループ長はC)の主任 ※2 |

| 平成20年末~ | (上司からのパワハラが始まる) |

| 平成21年6月 | リーマンショックに伴う残業禁止 |

| 平成21年9月 | 未経験の海外関連業務である中国拠点におけるCVJ生産にかかる生産準備業務(以下「本件業務②」)に従事 |

| 平成21年10月頃 | うつ病発病 |

| 平成21年12月 | 本件会社を退職 |

| 平成22年1月 | 自殺 |

※1 CVJとはConstant Velocity Jointの略であり、前輪駆動車のエンジンの動力をタイヤにつなぐ製品。

※2 本件労働者が所属する「部」の下には各「室」が設けられ、各「室」の下には10名前後の各「グループ」が設けられていた。

裁判所の判断ポイント

第一審と第二審で判断が異なったポイント

第一審では業務起因性を認めず、請求棄却としましたが、第二審では、業務起因性を認めて、請求認容としました。

なお、以下では、「上司からのパワハラ」に焦点を当てて述べますが、第二審では、平成21年9月から新たに本件業務②に従事したこと(「中」相当の心理的負荷)等も踏まえて業務起因性を認めています。

第一審と第二審で判断が異なったポイントは、上司のパワハラの評価です。パワハラに関する事実認定は、第二審のほうが詳細ではあるものの、基本的な事実関係は大きく異なりません。

- 上司によるパワハラの言動が、本件業務①について遅れが生じ始めた平成20年末頃から継続していた

- 本件労働者は、Cグループ長(直属の上司)から、本件労働者が業務の進捗状況の報告などをするたびに、他の従業員の面前で、大声で、怒涛のようにしゃべり、一方的に怒鳴るという叱責を受けていた(頻度は同僚Jとともに叱責を受けるのが1週間に1回ほど、本件労働者だけが叱責を受けるのが1週間に1回ほど)

- 本件労働者は、B室長(Cグループ長の上司)からも、執務フロアの中央にある打合せ机にて、同じフロアの多くの従業員に聞こえるほどの大きな声で叱責を受けていた(頻度は2週間に1回ほど)

- B室長やCグループ長から本件労働者とともに同様の叱責を受けていた同僚Jをして、本件会社の退職を決意させるほどのものだった(平成22年1月に転職活動開始、同年6月退職)

- 本件労働者も、これを苦に感じており、Cグループ長およびB室長に対し、相談しにくさを感じていた(そして、未経験の海外関連業務である本件業務②について相談できなかった)

パワハラに対する裁判所の評価

第一審と第二審の判断が分かれたのは、「繰り返される出来事を一体のものとして評価し、継続する状況は心理的負荷が高まるものとして評価」と判断した点、つまり、パワハラが約1年間継続したことを重視した点といえます。

| 裁判所の評価 | |

|---|---|

| 第一審 |

|

| 第二審 |

|

本判決の注目ポイント

継続するパワハラは労災認定においてより重く評価される

これまでも、パワハラの言動が継続した場合には心理的負荷が強くなるとの考え方自体は裁判例でも見受けられましたが(たとえば、大阪高裁平成29年9月29日判決・労判1174号43頁)、令和2年5月29日基発0529第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について」による労災の認定基準の改正(以下「令和2年認定基準」といいます)により、継続するパワハラがより問題視されやすくなりました。

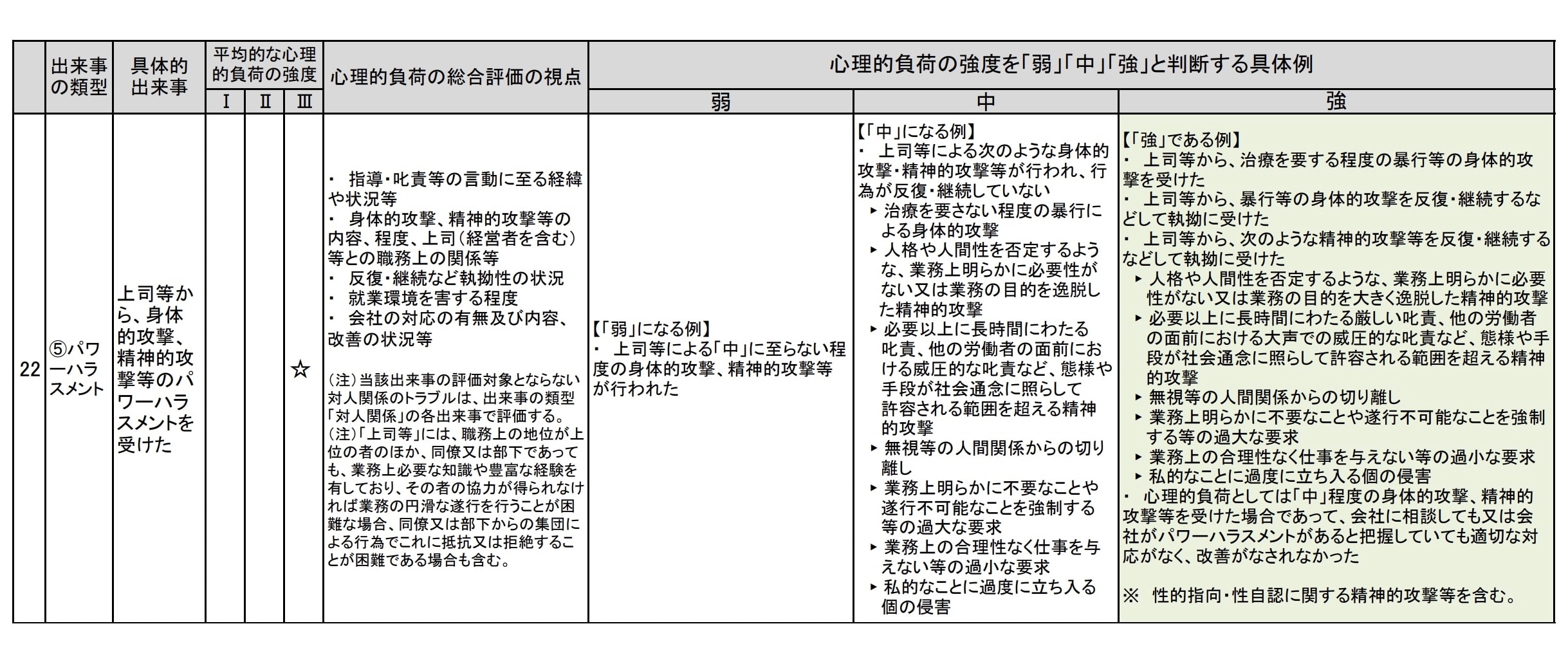

令和2年認定基準では、改正労働施策総合推進法 1 によるパワハラ防止対策の法制化も受けて、認定基準の心理的負荷評価表の具体的出来事(労災認定に際しての具体例)において、パワハラを明記しました。そして、心理的負荷が「強」である具体例として、「上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合」や「心理的負荷としては『中』程度の…精神的攻撃を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった場合」が明記され、継続するパワハラや会社側の「放置」があった場合には、労災認定が認められやすくなりました。

本判決の判断は、このような労災認定基準の改正も受けて、継続するパワハラをより問題視したものといえます。

なお、精神的負荷による精神障害の労災認定基準は、令和5年にも改正され、パワハラの6類型(①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害)すべての具体例が明記されるなど、より拡充されています。

心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月〜)

長時間労働を伴わなくとも業務起因性を認めている

本件においてこの他にも注目すべき点として、長時間労働を伴う事案ではなかった点があります。リーマンショックに伴う残業制限のため、平成21年6月以降、本件労働者はほとんど残業をしていません。

著名な労災事案として広告代理店における新入社員の長時間労働による過労自殺事件があり、会社側の対応として「長時間労働の抑制」の重要性は意識されるようになりました。他方、この延長線上で「長時間労働さえしていなければ、労災にはならない」と思い込むのは誤りといわざるを得ません。本件のように長時間労働を伴わない場合でも、パワハラそのものに対してきちんと対応しなければ、労災認定に至ってしまうことには留意する必要があります。

本判決を踏まえた実務上の留意点

パワハラ発生後は迅速対応が不可欠

本件は、他の従業員の前での複数の上司からのパワハラが1年間も継続してしまった事案です。早い段階で会社としてパワハラを認識し、対応していれば防ぎ得た事案ともいえます。

改正労働施策総合推進法および同法を受けた指針においては、事業主が雇用管理上講ずべき措置として次の対応が求められています。

| 事業主が雇用管理上講ずべき措置 | 具体的内容 |

|---|---|

| 事業主の方針の明確化および周知・啓発 |

|

| 相談(苦情)体制の整備 |

|

| 事後の迅速・適切対応 |

|

| プライバシー保護、制度利用に対する不利益取扱い禁止 |

|

このように、パワハラが発生してしまった後の迅速かつ適切な対応は、法律上の措置義務として法令上明確に求められており、迅速対応をしないと、労災認定に至ってしまいます。

そして、迅速に対応するためには、しかるべき管理部門において、パワハラが発生していることを把握することが第一歩です。相談窓口・内部通報窓口が「形式上」整備されている会社は多いと思いますが、適切に運用・活用されているかについて、今一度チェックが必要です。

個別事案ではなく全社的な問題として対応する

本判決を受けて、本件会社は遺族に謝罪するとともに、再調査と全社的な再発防止策の策定・実行を誓約して、遺族と和解に至りました。

また、本判決はマスコミ報道されました。著名企業で労災事案が生じると、マスコミ報道の対象となり、遺族側への謝罪や全社的な再発防止策の策定・実行も含めて、継続的に報道対象となるケースも見受けられます。

さらには、本件とは別の会社(総合電機メーカー)では、グループ全体で複数の過労自殺等の労災認定があり、調査・格付機関からESGのレーティングを上から3番目の「A」から1つ下の「BBB(トリプルビー)」に格下げとなったケースもありました(労災事案の再発防止策を作成・公表し、外部有識者による第三者評価も受ける等を実施して、ようやく以前の「A」に戻りました)。

これまで、労災事案は「個別の問題」等として、漫然と労災申請を争うことも多かったのではないでしょうか。上記のとおり、労災事案をきっかけとして、全社的な再発防止策が必要になるなど、「全社的な問題」としての対応が求められることもあります。

労災事案への対応を間違えないためにも、会社として事案発生をすぐに把握して迅速に対応できるようにすることが求められ続けています。

-

労働施策総合推進法の正式名称は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」。 ↩︎

田辺総合法律事務所