2025年4月・10月施行 育児・介護休業法改正のポイント解説

人事労務

目次

育児・介護休業法等の一部改正に関する法律が令和6(2024)年5月24日に成立し、同月31日に公布されました(令和6年法律第42号 1)。

育児・介護休業法の改正は令和3(2021)年以来です。令和3年改正 2 では、育児休業に関する改正が中心で、その中でも特に男性の育児休業の取得促進に重点を置いたものでした。

これに対し、令和6年改正は、育児関係だけでなく、介護関係にも複数の改正点があり、また、男女労働者がともに育児や介護と仕事を両立することができるよう様々な視点からの改正がなされています。改正法の施行は、介護関係はすべて令和7(2025)年4月1日、育児関係は同日と同年10月1日に分かれます。

- 育児関係だけでなく、介護関係にも複数の改正あり

- 育児関係は特に3歳以降の子を持つ労働者が利用できる制度の拡充、介護関係は介護離職防止に向け既存の両立支援制度の周知の強化が中心

- 社内規程の改正に留まらない対応を要する改正点多数

令和6年改正への対応としては、まずは、多岐にわたる改正点を正しく理解し、何を、いつまでに準備すべきかを的確に把握することが重要です。本稿が少しでもそのお役に立てたら幸いです。

| 本稿における略称 | 正式名称・参照情報 |

|---|---|

| 育児・介護休業法または法 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 |

| 改正法 | 令和6年改正後の育児・介護休業法 |

| 厚労省Q&A | 厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」 (令和7年1月23日時点) |

| 両立指針 | 「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針」(平成21年12月28日厚生労働省告示第509号、最終改正令和6年9月11日同告示第286号[令和7年4月1日~9月30日]、第287号[同年10月1日~]) |

育児・介護休業法の令和6(2024)年改正の概要

主な改正項目とその影響度、施行期日

改正法の概要と施行期日、実務への影響度(筆者私見)などは下表のとおりです。改正項目①〜⑬の具体的内容は、3以降で詳述します。

令和6年育児・介護休業法の主な改正項目と施行期日、影響度

| 施行期日 | 分類 | 改正項目 | 新設 or 改正 |

影響度 | 就業規則*の 変更対応 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 令和7年4月1日 | ① | 育児 | 子の看護休暇の拡充 | 改正 | ◯ | ◯ |

| ② | 育児 | 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 | 改正 | ◯ | ◯ | |

| ③ | 育児 | 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置へのテレワークの追加 | 改正 | △ | ◯ (任意で導入する場合) |

|

| ④ | 育児 | 育児(3歳未満)のためのテレワーク導入(努力義務) | 新設 | △ | ◯ (任意で導入する場合) |

|

| ⑤ | 育児 | 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大 | 改正 | △ | − | |

| ⑥ | 介護 | 介護休暇を取得できる労働者の拡大 | 改正 | ◯ | ◯ | |

| ⑦ | 介護 | 介護離職防止のための雇用環境整備 | 新設 | ◎ | − | |

| ⑧ | 介護 | 介護離職防止のための個別の周知・意向確認 | 新設 | ◎ | − | |

| ⑨ | 介護 | 仕事と介護の両立支援に関する早期の情報提供 | 新設 | ◎ | − | |

| ⑩ | 介護 | 介護のためのテレワーク導入(努力義務) | 新設 | △ | ◯ (任意で導入する場合) |

|

| 令和7年10月1日 | ⑪ |

育児 | 育児期(3歳以降)の柔軟な働き方を実現するための措置の導入 | 新設 | ◎ | ◯ |

| ⑫ | 育児 | 柔軟な働き方を実現するための措置(⑪)に関する個別の周知・意向確認 | 新設 | ◎ | − |

|

| ⑬ | 育児 | 妊娠・出産等の申出時及び子が3歳になる前の、就業条件等の個別の意向聴取と配慮 | 新設 改正 |

◎ | − |

*本稿での「就業規則」とは、「育児・介護休業規程」等を含め、実際の規則の名称を問わず就業規則としての性質を有するもの全般を指しています。

育児関係の改正の特徴

育児関係では、妊娠期~出産直後だけでなく、子の3歳以降から概ね小学校就学までの両立支援を拡充するものも多く含まれています。

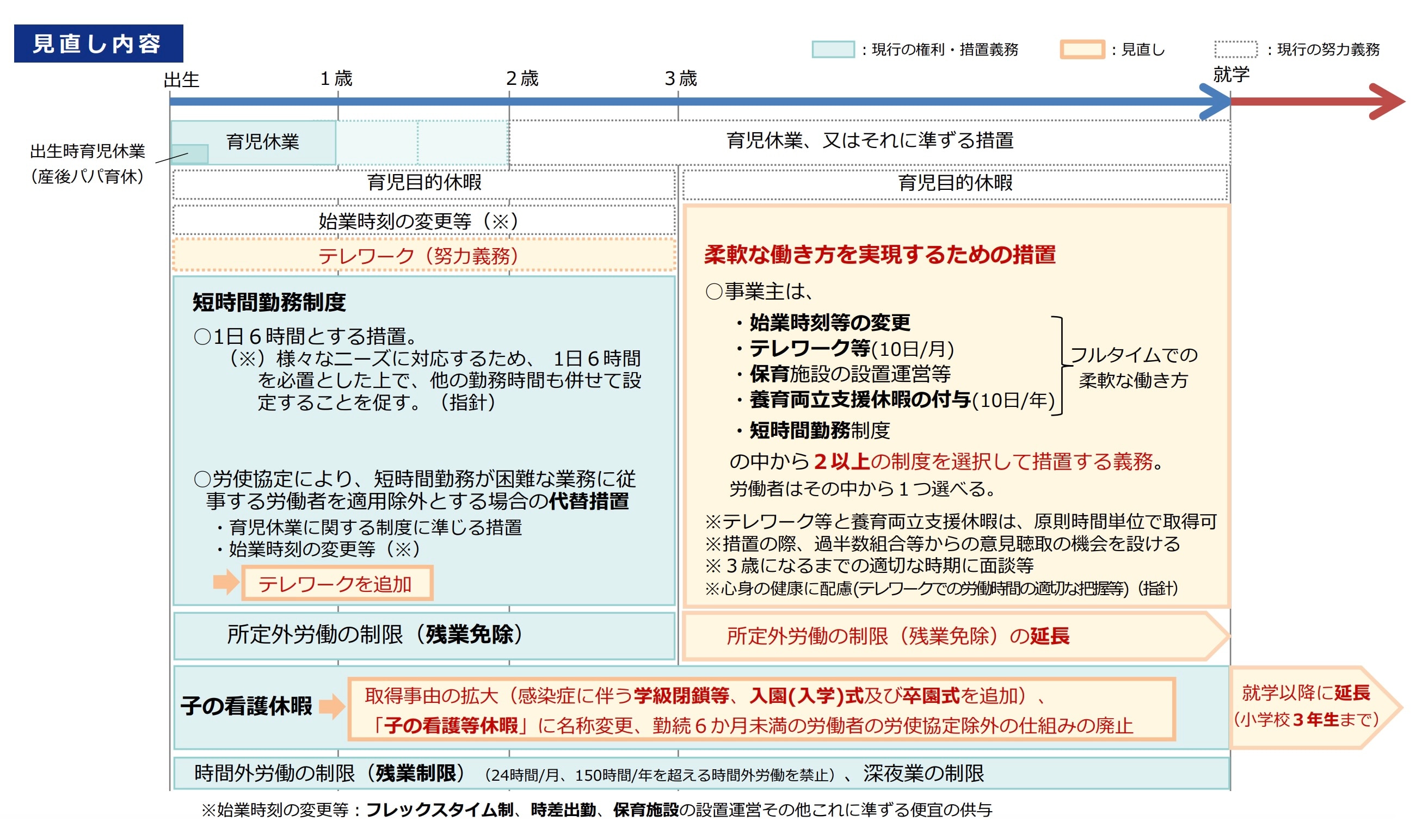

特に子が3歳頃になると、休業や時短ではなくフルタイム勤務で仕事と育児の両立を目指すことを望む男女労働者も多くなるため、フルタイム勤務も含めて3歳以降の働き方の選択肢を増やし、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する改正が多く含まれていることが、育児に関する改正の特徴です(3歳以降の両立支援制度・措置の拡充に関する主なものは、前述1-1の表の改正項目①②⑪。特に⑪とこれに関連する⑫が改正法の目玉のようです)。

育児に関する改正の全体像

介護関係の改正の特徴

介護関係では、介護休暇を除き、両立支援制度・措置の新たな導入や拡充はなく、既存の両立支援制度・措置の周知強化に重点を置いた改正がなされています。まずは既存の制度等のさらなる周知を図ることで介護離職を防止する狙いといえます。

介護に関する改正の全体像

法違反について

改正法で新たに定められたものも含め、事業主が育児・介護休業法上の措置義務に違反した場合には、従前同様、行政(厚生労働大臣)が是正勧告をすることができ、その勧告に事業主が従わなかったときは、企業名を公表される場合があります(法56条、56条の2)。

参考資料・情報

厚生労働省や東京労働局は、ウェブサイトで改正法に関する様々な情報発信を行っています。情報が随時更新される可能性がありますので、時折チェックするとよいでしょう。

- 厚生労働省ウェブサイト「育児・介護休業法について」

※育児・介護休業等に関する規則の規定例・参考書式や厚労省Q&Aなども掲載されています。 - 厚生労働省ウェブサイト「育児休業制度 特設サイト」

- 厚生労働省ウェブサイト「介護休業制度 特設サイト」

- 東京労働局ウェブサイト「【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法」

東京労働局の上記ウェブサイトでは、改正法に関するオンライン説明会動画(約1時間)が公開されています。また、東京労働局オリジナルの動画「育児・介護と仕事の両立のための従業員研修」(約15分間)もわかりやすく、育児・介護休業法の全体像を掴むことができます。

令和7年4月1日施行の育児関係の改正項目

前述1-1の表のうち、令和7(2025)年4月1日施行の育児に関する改正項目①~⑤について、その概要と企業に求められる対応を紹介します。

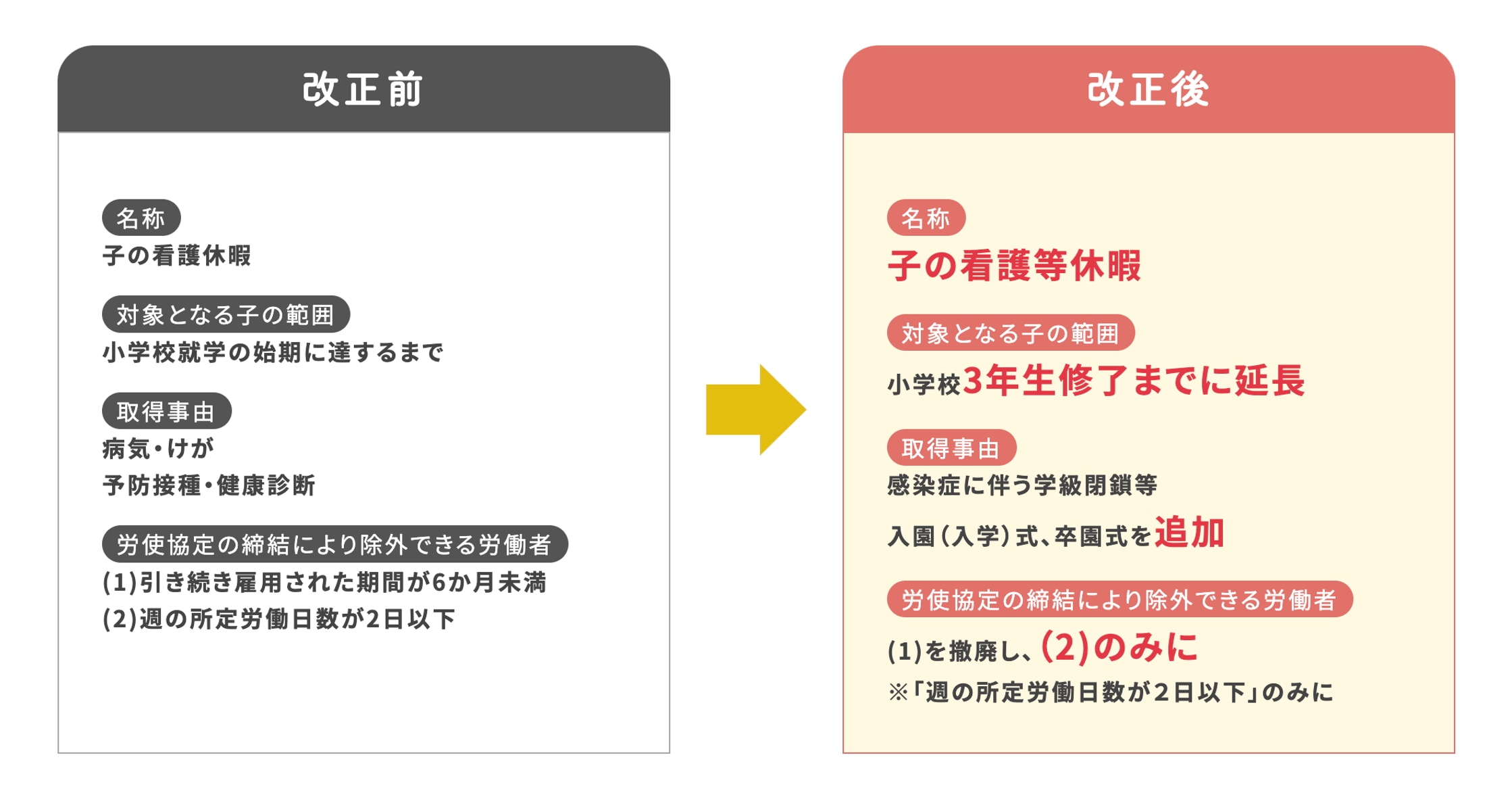

子の看護休暇の拡充

(1)改正の概要(改正項目①:法16条の2)

まず、子の看護休暇の取得対象となる子が、「小学校就学の始期に達するまでの子」から「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」(以下「小学校第3学年修了前の子」といいます)に拡大されます。

また、子の看護休暇の取得事由も、以下の下線のものが追加され、これに伴い、休暇の名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更となります。

- 負傷し、もしくは疾病にかかった子の世話

- 疾病の予防を図るために必要なものとして省令で定める子の世話(予防接種または健康診断)

- 感染症に伴う学校や保育所等の学級閉鎖等

- 教育・保育に係る行事のうち、入園、卒園または入学の式典その他これに準ずる式典への参加 3

さらに、労使協定の締結によって適用除外とすることができる労働者の範囲が、以下のとおり縮小されます。

勤続6か月未満の労働者- 週の所定労働日数が2日以下の労働者

休暇の取得日数(子1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日)や取得単位(1日単位、または、始業時刻から連続・終業時刻まで連続する時間単位)、取得日は無給でもよいことなどは変更ありません。

(2)改正への対応

子の看護休暇について定める就業規則の規定を、改正法の内容に合わせて変更することが必要です。また、申請書式などの変更も必要に応じて行います。厚生労働省の規定例も参考にするとよいでしょう。

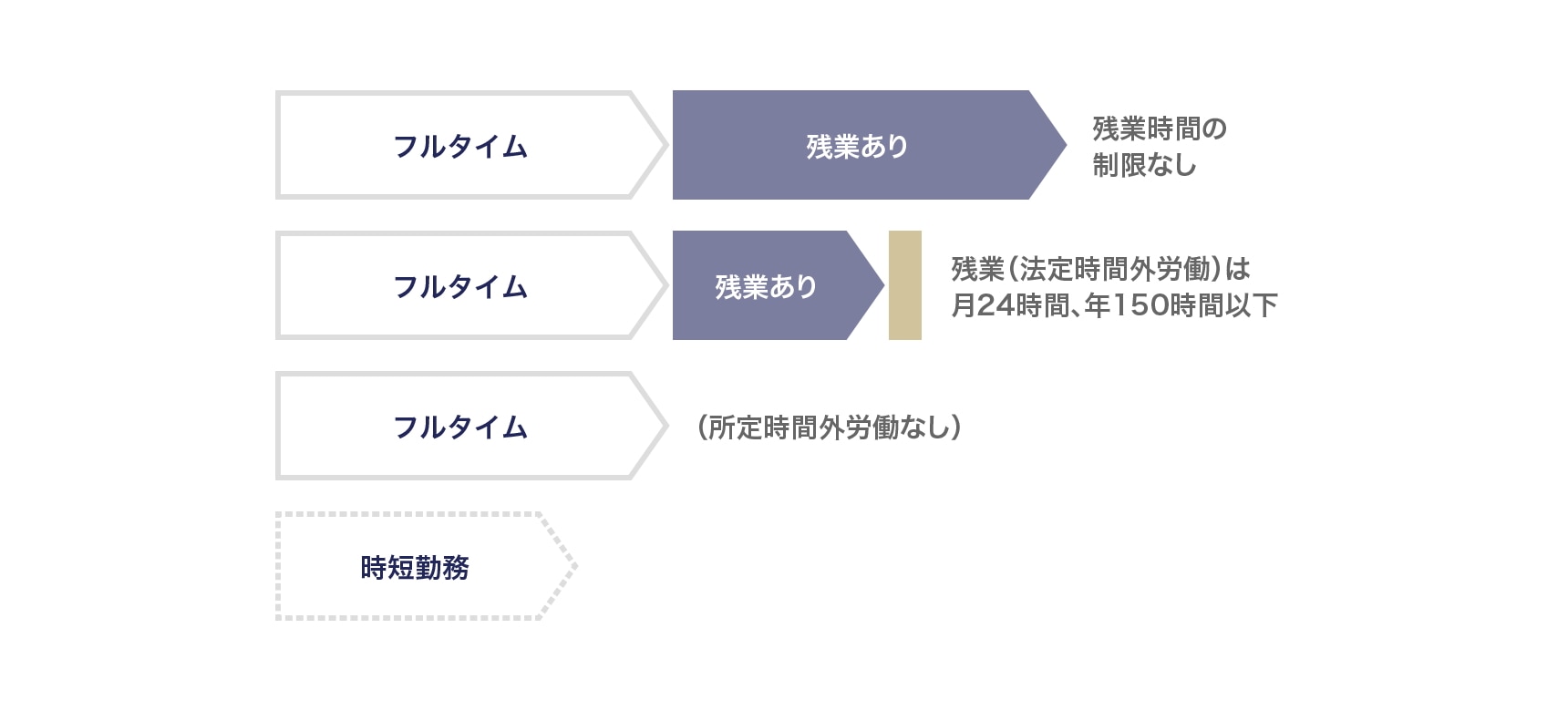

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

(1)改正の概要(改正項目②:法16条の8)

所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者が、「3歳に満たない子を養育する労働者」から「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」に拡大されます。

これにより、子の3歳以降も小学校に入学するまで、以下の3パターンの中から働き方を選べることになります。後述の改正項目⑪の「柔軟な働き方を実現するための措置」で短時間勤務制度を選択する場合は、さらに選択肢が広がります。

事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き制限の申出を拒否できないこと 4 などに変更はありません。

(2)改正への対応

所定外労働の制限(残業免除)について定める就業規則の規定を、改正法の内容に合わせて変更することが必要です。また、申請書式などの変更も必要に応じて行います。厚生労働省の規定例も参考にするとよいでしょう。

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置へのテレワークの追加

(1)改正の概要(改正項目③:法23条2項)

事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないものについて、育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「時短勤務」といいます)を講じなければなりませんが、業務の性質または業務の実施体制に照らして時短勤務が困難と認められる業務に従事する労働者については、労使協定により時短勤務の適用除外とすることができます 5。

- [業務の性質]国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務

- [業務の実施体制]労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事し得る労働者数が著しく少ない業務

- [業務の性質+業務の実施体制]①流れ作業方式または交替制勤務による製造業務であって、時短勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務、②個人ごとに担当する企業・地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務

ただし、適用除外とする場合、事業主は代替措置を講ずる必要があり、改正法により、代替措置の選択肢に、いわゆるテレワーク(在宅勤務等)が加わりました。

法におけるテレワーク(「在宅勤務等」)の定義(法23条2項1号)

これにより、改正法施行後の代替措置の選択肢は以下となります。

- 育児休業に関する制度

- フレックスタイム制、時差出勤、3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その 他これに準ずる便宜の供与(これら3つをまとめて「始業時刻変更等の措置」)

- テレワーク(在宅勤務等)

(2)改正への対応

代替措置としてテレワークを導入するかどうかや従前の代替措置を維持するかどうかを検討し、代替措置を変更する場合は、変更後の内容を就業規則に反映させます。また、申請書式などの作成・変更も必要に応じて行います。

育児(3歳未満)のためのテレワーク導入(努力義務)

(1)改正の概要(改正項目④:法24条2項)

3歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないものに関し、在宅勤務等の措置(テレワーク制度)に準じて必要な措置を講ずるよう、事業主に努力義務が課せられました。テレワークにより通勤時間の削減等を通じて仕事と育児の両立を容易にするために努力義務化されたものです。

このテレワークは、具体的な制度内容(利用可能頻度等)を自由に決めることができ、また、業務の性質等に照らして社内の一部の業種・職種に導入することも制限されていません。

このテレワークが職場に導入され、かつ、後述の改正項目⑪の「柔軟な働き方を実現するための措置」でテレワークが選択された場合は、育児休業等の終了後から小学校就学まで、連続してテレワークを利用できるようになります。

(2)改正への対応

育児との両立のためのテレワークを導入するかどうかを検討し、導入する場合は、テレワークに関する制度内容を就業規則に盛り込みます。また、申請書式などの整備も必要に応じて行います。

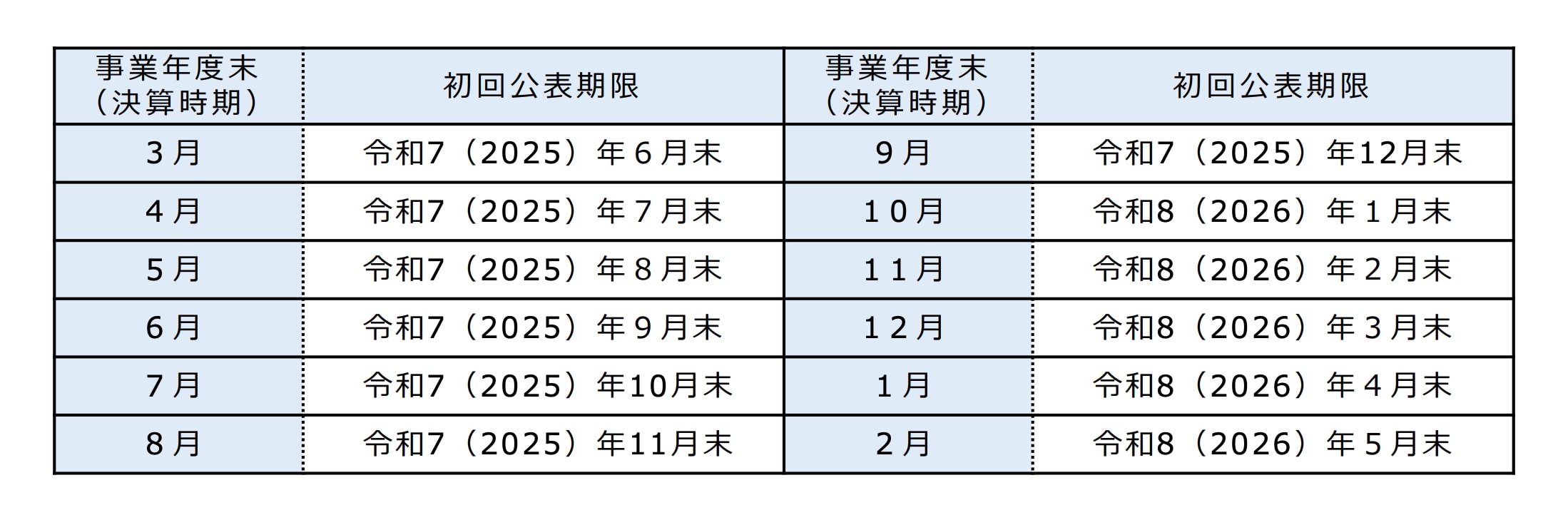

育児休業取得状況の公表義務の適用拡大

(1)改正の概要(改正項目⑤:法22条の2)

男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表が義務付けられる事業主の範囲が、常時雇用する労働者数が1,000人超から300人超に拡大されました。

男性労働者の育児休業等の取得状況の公表の内容

これに該当する事業主は、年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネット等で公表する必要があります。改正法施行後の初回公表期限については、下図のとおりです。

事業年度末(決算時期)に対応した公表期限の目安

(2)改正への対応

新たに公表義務の対象となる事業主は、初回公表期限を確認し、その期限までに、計算方法や分母・分子に含めるべき数値の正確な算定方法について把握しておくようにします。また、公表媒体についても検討します。

厚生労働省は、同省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表を勧めています 6。こちらで公表すると、サイトの閲覧者は検索条件を入れるなどすれば各社の情報を容易に比較できるようになります。

令和7年4月1日施行の介護関係の改正項目

前述1-1の表のうち、令和7(2025)年4月1日施行の介護に関する改正項目⑥~⑩について、その概要と企業に求められる対応を紹介します。

介護休暇を取得できる労働者の拡大

(1)改正の概要(改正項目⑥:法16条の6)

事業主は、労使協定の締結により、一定範囲の労働者を介護休暇の適用対象外とすることができますが、その範囲が以下のとおり縮小されます。これは、改正項目①の子の看護休暇と同様の改正です。

勤続6か月未満の労働者- 週の所定労働日数が2日以下の労働者

休暇の取得日数(介護が終了するまで、要介護状態にある対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日)や取得単位(1日単位、または、始業時刻から連続・終業時刻まで連続する時間単位)、取得日は無給でもよいことなどは変更ありません。

(2)改正への対応

労使協定を締結し、就業規則において、勤続6か月未満の労働者を介護休暇の対象外としている場合は、その部分を削除し、勤続6か月未満の労働者も介護休暇を取得できるようにします。

介護離職防止のための雇用環境整備

(1)改正の概要(改正項目⑦:法22条2項~4項)

改正法は、事業主に対し、介護休業や「仕事と介護の両立支援制度」(法令では「介護両立支援制度等」と定義付けられています)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備を義務付けました。

後述の改正項目⑧⑨も含め、趣旨は介護離職の防止にあります。

- 介護休暇

- 所定外労働の制限(残業免除)

- 時間外労働の制限(残業制限)

- 深夜業の制限

- 介護のための所定労働時間の短縮等の措置(法23条3項による選択的措置)

雇用環境整備として、以下の4つの選択肢のいずれかを行うことが必要です(介護に直面している従業員が現におらず、採用する予定がない場合でも同様です 7)。なお、両立指針では、可能な限り複数の措置を行うことが望ましいとされています。

| 選択肢 | 雇用環境整備に関する措置 |

|---|---|

| a | 介護休業や介護両立支援制度等に関する研修の実施 |

| b | 介護休業や介護両立支援制度等に関する相談体制の整備等(相談窓口設置) |

| c | 自社の労働者の介護休業の取得事例や、介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供 |

| d | 自社の労働者へ介護休業制度と介護休業取得促進に関する方針の周知および介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知 |

(2)改正への対応

選択肢a〜dのどれを実施するかを検討し実施します。選択肢dについては、厚生労働省が公表している規定例の中で文例が紹介されています。

なお、措置義務への対応としては、4つのうちの1つを実施すれば足りますが、介護との両立支援に積極的に取り組むという観点からは、両立指針にもあるように、複数を、できることならすべてを実施することを検討したいところです。

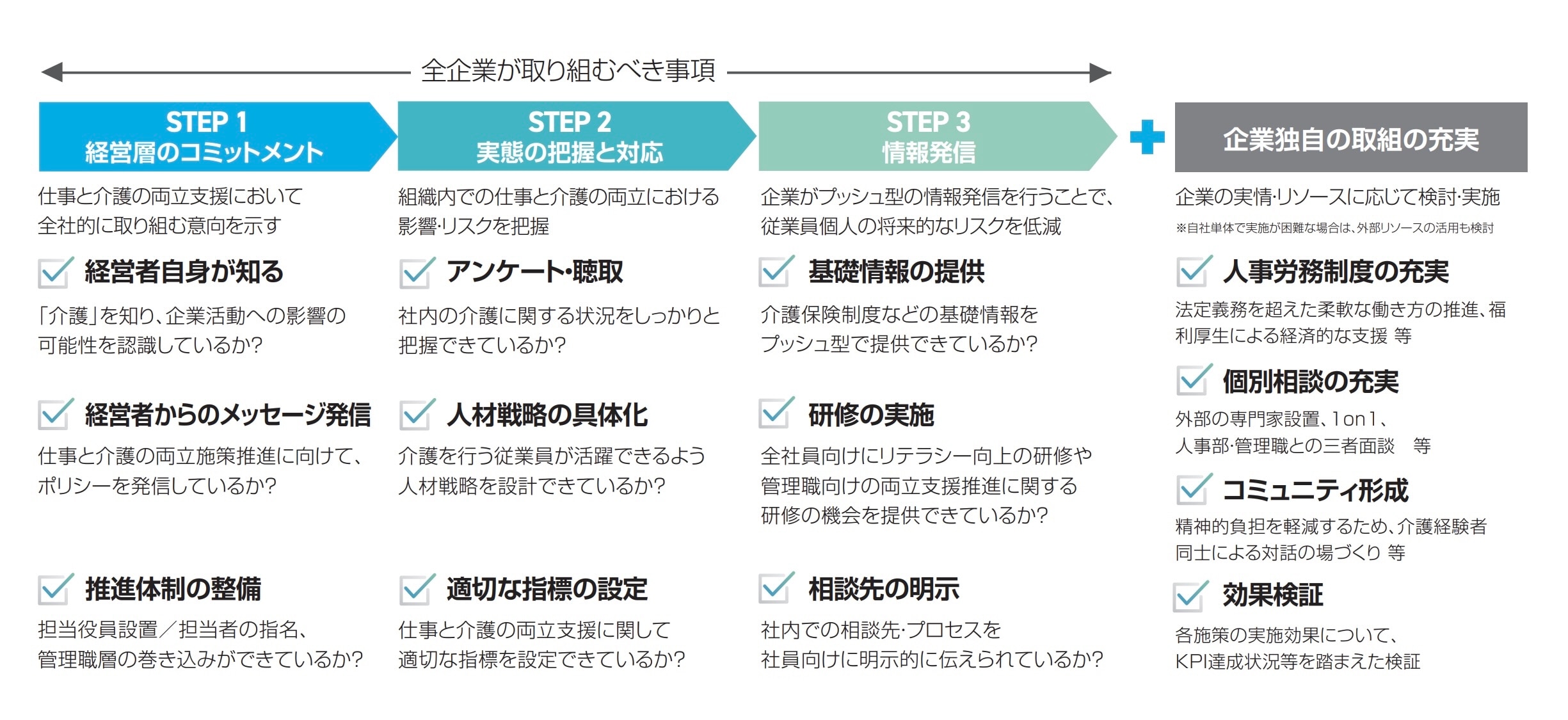

経済産業省が令和6年3月に作成・公表した「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」は、企業における介護両立支援の全体像を以下のように提示しています。

企業における介護両立支援の全体像

この内容とa~dの4つの選択肢を照らし合わせてみると、STEP1は選択肢dと、STEP2は選択肢cと、STEP3は選択肢a、bと関連しており、4つの選択肢は両立支援にとってどれも重要であることがわかります。

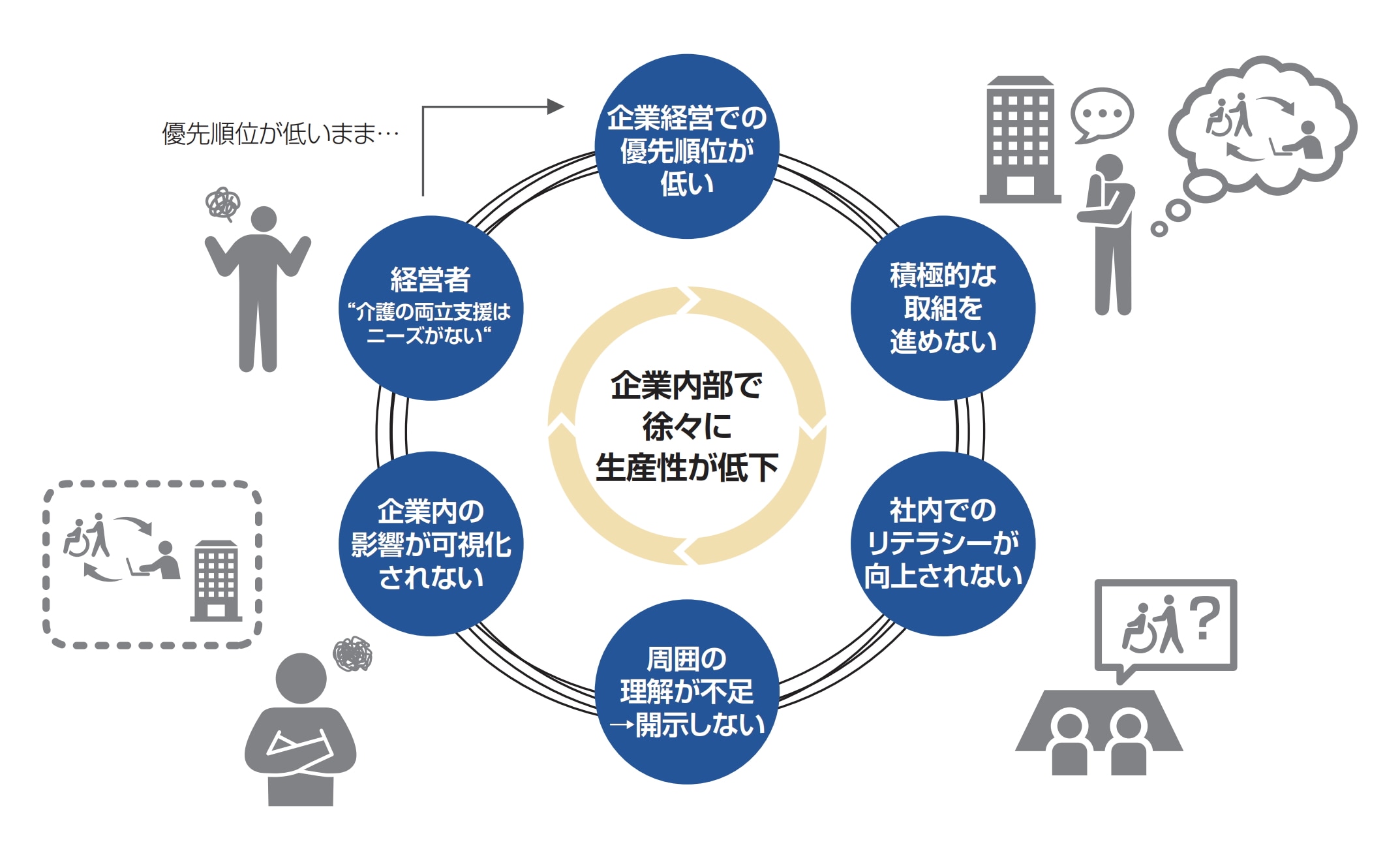

経済産業省のガイドラインは、介護両立支援を巡る負のサイクル(下図)を断ち切るためにも積極的な対策が必要と述べており、このような指摘も踏まえて前向きに検討を進めるとよいでしょう。

企業で生じている介護両立支援を巡る負のサイクル

介護離職防止のための個別の周知・意向確認

(1)改正の概要(改正項目⑧:法21条2項 8)

労働者が事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときには、事業主は、当該労働者に個別に以下の事項を周知するとともに、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向確認を行うことが義務付けられました。

- 介護休業、介護両立支援制度等(制度の内容)

- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先

- 介護休業給付金に関すること

個別周知・意向確認の方法は、面談(オンラインを含む)または書面の交付で、労働者が希望した場合は、FAXの送信や電子メール・SNSメッセージ等の送信(ただし、書面に出力できるものに限る)で行うこともできます。制度利用等を控えさせるような形での実施は認められませんが、事業主としては意向確認のための働きかけを行えば足ります(両立指針)。

労働者からの申出の方法について法による指定はないため、口頭でも可能ですが、事業主が一定の方法をあらかじめ定めておくことは許容されます。ただし、その方法に拠らない申出があった場合でも、必要な内容が伝わるものである限りは、個別周知・意向確認をする義務は免れません 9。

両立指針は、個別周知の際には、制度等の目的について理解促進を図る観点から、以下を踏まえることが望ましいとしています。

| 介護休業 | 要介護状態にある対象家族の介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものと位置付けられていること |

|---|---|

| 介護休暇 | 介護保険の手続や要介護状態にある対象家族の通院の付添いなど、日常的な介護のニーズによりスポット的に対応するために利用するものと位置付けられていること |

| 時短勤務等その他 | 日常的な介護のニーズに定期的に対応するために利用するものと位置付けられていること |

(2)改正への対応

令和7年4月1日以降、従業員から申出があった場合に漏れなく対応できるよう、周知内容を準備し、周知の方法(誰からどのような方法で行うか等)を検討します。

厚生労働省の規定例に含まれる「個別周知・意向確認書記載例(好事例)」も参考になります。また、従業員からの申出先や申出方法を統一する場合には、その内容も決めて施行日前に従業員への周知を行います。

仕事と介護の両立支援に関する早期の情報提供

(1)改正の概要(改正項目⑨:法21条3項 10)

事業主は、労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)、または、労働者が40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間の間に、以下の情報を提供するよう義務付けられました。40歳は、介護保険の第2号被保険者となるタイミングです。

- 介護休業、介護両立支援制度等(制度の内容)

- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先

- 介護休業給付金に関すること

情報提供の方法は、面談(オンラインを含む)、書面の交付、FAXの送信、電子メール・SNSメッセージ等の送信のいずれかを事業主が自由に選択できます(電子メール等は書面出力を要しません)。また、この情報提供は、必ずしも個別に行う必要はありません。

両立指針では、併せて介護保険制度についても周知することなどが望ましいとされています。

(2)改正への対応

令和7年4月1日以降の確実な実施に向けて、周知内容を準備し周知方法を検討します。厚生労働省の規定例に含まれる「40歳情報提供記載例(好事例)」も参考になります。

また、これは、改正項目⑧とは異なり、従業員側からの働きかけがなくても、事業主側から積極的に情報提供を行う必要があるものですので、従業員の年齢把握を確実に行う方法も必要に応じて検討します。

介護のためのテレワーク導入(努力義務)

(1)改正の概要(改正項目⑩:法24条4項)

介護を行う労働者に関し、「在宅勤務等の措置」(テレワーク制度)に準じて必要な措置を講ずるよう、事業主に努力義務が課せられました。このテレワークについては、具体的な制度内容(利用可能頻度等)は自由に決めることができます。業務の性質等に照らして社内の一部の業種・職種について導入することも制限されていません。

(2)改正への対応

介護との両立のためのテレワークを導入するかどうかを検討し、導入する場合は、テレワークに関する制度内容を就業規則に盛り込みます。また、申請書式などの整備も必要に応じて行います。

令和7年10月1日施行の改正(すべて育児関係)

前述1-1の表のうち、令和7(2025)年10月1日施行の育児に関する改正項目⑩〜⑬について、その概要と企業に求められる対応を紹介します。

育児期(3歳以降)の柔軟な働き方を実現するための措置の導入

(1)改正の概要(改正項目⑪:法23条の3)

- 趣旨

改正法は、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充することを1つの目的としており、その一環として、3歳以上で小学校就学前の子を養育する労働者に対し 11、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための2以上の措置を講じ、労働者がそのうち1つを選択して利用できるようにすること、また、当該措置に関する個別の周知・意向確認(後述5-2参照)を事業主に義務付けました。

特に、子が3歳以上になるとフルタイムで勤務したいと考える労働者も増えることから、時短だけでなくフルタイム勤務も可能となるよう「柔軟な働き方を実現するための措置」の選択肢が定められました 12。これが今回の改正法の目玉といえます。 - 「柔軟な働き方を実現するための措置」の5つの選択肢

「柔軟な働き方を実現するための措置」の5つの選択肢は、以下のa~eのとおりです。フルタイム勤務が可能となるよう、制度の導入だけでなく、制度の内容にもいくつかの条件が定められていることが特徴です。

| 選択肢 | 措置の内容 | |

|---|---|---|

| a | 始業時刻変更等の措置 | 以下の2つのどちらか (1)フレックスタイム制(総労働時間の短縮がないもの) (2)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(いわゆる時差出勤、所定労働時間を短縮しないもの) |

| b | 在宅勤務等(テレワーク)の措置 | 以下の(1)~(3)をすべて満たすもの (1)1日の所定労働時間の変更なし (2)週5日勤務の労働者は月間10労働日 13 以上(週5日以外の場合は週の所定労働日数に応じた労働日)利用できるもの (3)時間単位(1日の所定労働時間数に満たない)で利用できるもの(ただし、始業時刻から連続または終業時刻まで連続するものでよい) |

| c | 育児のための所定労働時間の短縮措置 | 1日6時間とするものを含むもの |

| d | 労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)を与える措置 | 以下の(1)~(4)をすべて満たすもの 14 (1)1日の所定労働時間の変更なし (2)年間10労働日以上取得できるもの (3)時間単位(1日の所定労働時間数に満たない)で利用できるもの(ただし、始業時刻から連続または終業時刻まで連続するものでよい) (4)取得理由は、就業しつつ子を養育するのに資するものであれば、いかなる目的に利用するかは労働者の自由 |

| e | 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 | 「その他これに準ずる便宜の供与」は、たとえば、事業主がベビーシッターを手配し、かつ、当該ベビーシッターに係る費用を補助することなど 15 |

- 「柔軟な働き方を実現するための措置」の導入手続

措置の導入にあたっては、過半数労働組合がある場合はその組合、ない場合は過半数代表者の事前の意見聴取が必要です。令和7年10月1日より措置義務が生じますので、同日より前に意見聴取を行う必要があります 16。

また、同日以降は、対象労働者等に対する個別の周知・意向確認等も必要となります(後述5-2参照)。措置の申出をし、または措置を利用したこと等を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されます。

(2)改正への対応

自社の既存の制度とa~eの選択肢を比較し、新たな制度・措置の導入や既存の制度等の拡充が必要であるかを確認します(なお、既存の制度がa~eの選択肢を2つ以上満たす場合であっても、改めて過半数労働組合等の意見聴取が必要となる点は注意が必要です 17)。

a~eのどれを選択するかの方向性が定まったら、過半数労働組合等の意見聴取を行い、その意見も踏まえて導入する制度等を決定し、制度内容を就業規則 18 や社内書式等に落とし込んで社内に周知します。

なお、以上の対応にあたっては、両立指針 19 で次のとおり定められていることも考慮に入れるとよいでしょう。

| 職場の実情を適切に反映するため、それまでの各制度の事業所における活用状況にも配慮し、事業所の業務の性質、内容等に応じて講ずる措置の組み合わせを変える等の措置を講ずること | 望ましい |

| 労働者の選択肢を増やすための工夫をすること (3つ以上の措置を講じることや、講じた措置について多様な内容の措置を設定すること等) |

|

| 労働者が選択した措置と併せて、それ以外の措置を同時に利用できるようにすること (育児のための時短勤務を利用しながら、在宅勤務等に準じた措置を利用できる社内制度とする等) |

|

| 過半数組合等からの意見聴取にあたって、子を養育する労働者からの意見聴取や労働者に対するアンケート調査も併せて行うこと | |

| 各措置の対象者の待遇に関する事項をあらかじめ定めて労働者に周知すること | 配慮する |

| 労働者が就業しつつその子を養育することを実質的に容易にする内容のものとすること |

柔軟な働き方を実現するための措置に関する個別の周知・意向確認

(1)改正の概要(改正項目⑫:法23条の3第5項・第6項)

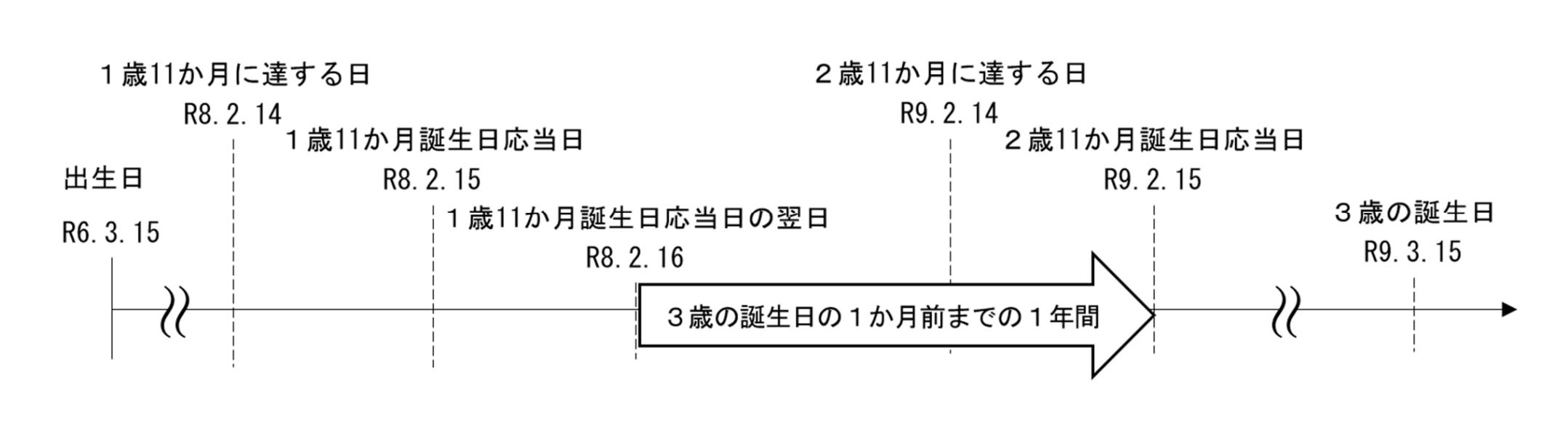

3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期(労働者の子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間)に、柔軟な働き方を実現するための措置として導入した制度等について、以下の事項を個別に周知し、意向確認を行うことが事業主に義務付けられました。

- 柔軟な働き方を実現するための措置(制度)の内容

- 柔軟な働き方を実現するための措置(制度)を利用する場合の申出先

- 所定外労働の制限(免除)に関する措置、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度

個別周知・意向確認の方法は、面談(オンラインを含む。定期的に行っている人事面談等と併せての実施も可)または書面の交付で、労働者の希望があればFAX送信や電子メール・SNSメッセージ等の送信(書面に出力できるものに限る)も可能です。

子が3歳になるまでの適切な時期

(2)改正への対応

周知等を担当する部署を決めたり、使用する書式を準備したりするなど、令和7年10月1日以降の確実な実施に向けて対応を進めます。厚生労働省の規定例に含まれる「子が3歳になる前の個別周知・意向確認書記載例(好事例)」が参考になります。また、労働者の子の年齢を確実に把握する仕組みも必要に応じ検討するとよいでしょう。

なお、この個別周知・意向確認の対象となるのは男女労働者であり、産前産後休業や育児休業等をした労働者に限られません。

個別意向確認等の全体像は、後述5-3(1)をご参照ください。

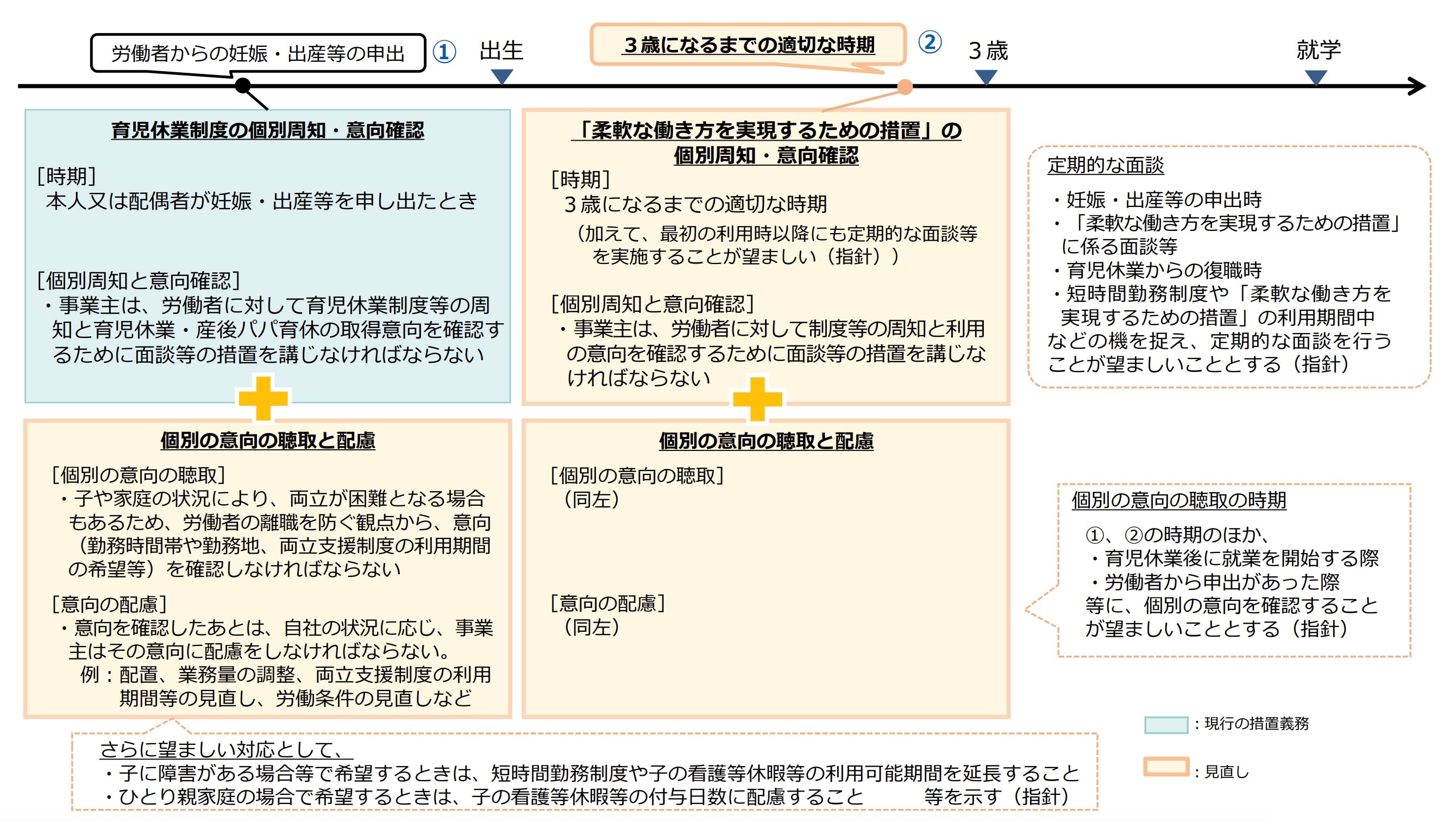

妊娠・出産等の申出時及び子が3歳になる前の、就業条件等の個別の意向聴取と配慮

(1)改正の概要(改正項目⑬:法21条2項・3項、23条の3第5項・第6項)

事業主は、①労働者からの本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出時と、②子が3歳になる前の適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取し、その意向に配慮することが義務付けられました。

①は令和3年改正で導入された意向確認の拡充、②は新たな導入です。①は労働者からの申出に基づきますが、②は申出によらずに行うべきものであることに注意が必要です。

- 始業および終業の時刻

- 就業の場所

- 育児休業、子の看護等休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、育児のための所定労働時間の短縮措置、柔軟な働き方を実現するための措置等の子の養育に関する制度・措置(両立支援制度等)の利用期間

- その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件(業務量、労働条件の見直し等)

個別の意向聴取の方法は、面談(オンラインを含む。定期的に行っている人事面談等と併せての実施も可)または書面の交付で、労働者の希望があればFAX送信や電子メール・SNSメッセージ等の送信(書面に出力できるものに限る)も可能です。

意向の配慮については、労働者の意向を踏まえた検討を行うことが求められます。具体的な配慮の取組み例としては、勤務時間帯・勤務地にかかる調整、業務量の調整、両立支援制度等の利用期間等の見直し、労働条件の見直しなどが考えられます 20。

必ず労働者の希望を叶えなければならないものではありませんが、意向に沿った対応が困難な場合は、困難な理由を労働者に説明するなどの丁寧な対応を行うことが求められます 21。

聴取した意向の内容を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されます(法23条の3第7項)。

個別意向確認等の全体像は、下図のとおりです。

個別意向確認等の全体像

(2)改正への対応

改正項目⑫と同様、意向聴取を担当する部署を決めたり、使用する書式を準備したりするなど、令和7年10月1日以降の確実な実施に向けて対応を進めます。厚生労働省の規定例に含まれる「妊娠・出産等申出時 個別の意向聴取書記載例」や「子が3歳になる前の意向聴取書記載例」も参考になります。また、労働者の子の年齢を確実に把握する仕組みも必要に応じて検討するとよいでしょう。

なお、この個別意向聴取の対象となるのは男女労働者であり、産前産後休業や育児休業等をした労働者に限られません。

その他の留意事項等

より望ましい対応

両立指針では、育児・介護全般を通じた留意事項として、始業時刻変更等の措置や在宅勤務等の措置を講ずるにあたっては、夜間の勤務や長時間労働等により心身の健康に不調が生じることのないよう事業主が配慮を行うことや労働者自身による心身の健康保持を促すことが望ましいとしています。

また、両立指針では、妊娠・出産等に関する情報や家族の介護を行っていること等、職場で明らかにしたくない事情がある者に対する配慮が必要であるため、妊娠・出産等に関する情報や家族の介護に関する情報が適切に管理されるよう、事業主は、労働者から情報の取扱いに係る意向が示された場合は、その意向を踏まえて情報共有範囲を必要最小限のものとする等の配慮をすべきとされています。

このようなことにも留意して対応を進めていくとよいでしょう。

両立支援に向けた職場の風土作りも重要

今回の改正は、育児・介護ともに相応のボリュームのあるものとなっています。特に育児に関しては、制度が複雑化し、職場における働き方のバリエーションがさらに増えることも予想されますので、改正法が求める措置の円滑な定着にあたっては、形式的に改正法対応を行うだけでなく、育児や介護等と仕事の両立の困難さへの理解促進なども含めた職場の風土作りという視点を持つことも重要ではないかと思います。

-

これには次世代育成支援対策推進法の改正も含まれますが、本稿では、育児・介護休業法の改正のみ取り上げます。 ↩︎

-

令和3年改正は、令和4(2022)年4月1日以降、段階的に施行されました。 ↩︎

-

「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断します。詳しくは厚労省Q&A2-28を参照。 ↩︎

-

このほか、勤続1年未満の労働者や、週所定労働日数が2日以下の労働者についても、労使協定で適用除外とすることができます。これらに関しては代替措置は不要です。 ↩︎

-

13万社以上が登録しているようです。 ↩︎

-

令和7年10月1日以降は、法21条4項。 ↩︎

-

令和7年10月1日以降は、法21条5項。 ↩︎

-

勤続1年未満の労働者や週所定労働日数が2日以下の労働者は、労使協定で適用除外とすることができます。 ↩︎

-

「柔軟な働き方を実現するための措置」という用語は、厚生労働省が作成した改正法に関するリーフレット等では多用されていますが、法文に登場する法律用語ではありません。柔軟な働き方を実現するための措置義務を定めた改正法23条の3の見出しは「3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置」となっています。このあたりも育児介護休業法の読み解きの難しさであるように思います。 ↩︎

-

業務の性質または業務の実施体制に照らして養育両立支援休暇を時間単位で取得することが困難と認められる業務に従事する労働者については、労使協定で、時間単位取得の適用除外とすることができます。適用除外とした場合の代償措置は不要です。 ↩︎

-

厚生労働省が公表した規定例では、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(選択肢a)とテレワーク(在宅勤務等)の措置(選択肢b)を講じた場合が紹介されています。 ↩︎

-

両立指針第二・十の二(四)~(八)(十一)。 ↩︎

-

両立指針では、意向の配慮として、特に、①労働者の子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって、労働者が希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること、②労働者がひとり親家庭の親である場合であって労働者が希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮することが望ましいとしています(両立指針第二・五の三(三)イ・ロ)。 ↩︎

五三・町田法律事務所