事業主に義務付けられたパワハラ対策 問題の早期把握と対応の手引き

人事労務

はじめに

各都道府県の労働局などに設置されている総合労働相談コーナーに寄せられた「いじめ・嫌がらせ」に関する相談の件数は、平成30年度において8万件を超え、7年連続で全相談中のトップを占めています。また、「嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」ことを心理的負荷の対象となる主な出来事とする精神障害の労災支給決定件数も増加傾向にあります(平成27年度60件、28年度74件、29年度88件)1。

厚生労働省が平成28年7月から10月にかけて実施し、平成29年4月に公表した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」でも、従業員向けの相談窓口に相談される内容はパワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます)が最多の32.4%であり、過去3年間にパワハラを受けたことがあると回答した従業員は32.5%にのぼりました。その一方、パワハラの予防・解決に向けた取組を実施していると回答した企業は52.2%と約半数にとどまりました。

これらの状況を踏まえ、これまで対策義務について法で定められていなかったパワハラについても、その防止対策を事業主に義務付けるべく、今般法改正が行われました。本稿では改正内容や具体的な取組の参考例等について説明します。

パワハラの弊害

そもそも、パワハラはなぜ問題なのでしょうか。業務である以上、適正な注意・指導は当然行われるべきことであり、上長がそれをためらっていては、職場の秩序を保つことはできません。また、職場から秩序が失われてしまえば、よい仕事はできません。

しかし、注意・指導のつもりであっても、行き過ぎた言動は人を追い詰め、場合によっては精神疾患の発症や、自殺という重大な結果を招いてしまうこともあります。

食物卸業を営む会社に入社した社員が「あんた、同じミスばかりして」などと先輩従業員から厳しい口調での叱責を受け、配置転換後に自殺してしまった件について、会社と従業員2名(配置転換前後に指導に当たった先輩従業員)が訴えられた裁判がありました(名古屋高裁平成29年11月30日判決・判タ1449号106頁。この裁判では、先輩従業員2名から社会通念上許容される業務指導の範囲を超えて精神的苦痛を与える注意・叱責行為が行われ、社員がうつ病を発症し、自殺に至ったものとして、会社および先輩従業員2名の損害賠償責任が認められました(先輩従業員分につき高裁で確定)。

会社については、先輩従業員らの言動について制止または改善指導をしなかったこと(判決文によると、当該社員の親から相談を受けた取締役が、注意する際にはもう少し優しい口調で行うようにと促すなどしたことはあったものの、それ以上の対応はとられなかったようです)、また、当該社員が業務上の支援(業務内容や分配の見直し等)を必要とする状況にあると認識できたのにこれを怠ったことが不法行為に当たると判断されました。

改正法の内容

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和元年6月5日に公布され、その一部として、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「改正労働施策総合推進法」といいます)の一部改正が行われました。改正項目と施行期日は以下のとおりです。

| 改正項目 | 施行期日 | |

|---|---|---|

| ① | 国の施策へのハラスメント対策の明記 | 公布日(令和元年6月5日) |

| ② | 国、事業主、労働者の責務 | 公布後1年以内(令和2年6月5日まで)の政令で定める日 |

| ③ | 雇用管理上の措置義務 | 公布後1年以内(令和2年6月5日まで)の政令で定める日 ※中小企業(*)は公布後3年以内(令和4年6月5日 まで)の政令で定める日まで努力義務 |

| ④ | 事業主への相談等を理由とした不利益取扱禁止 | 公布後1年以内(令和2年6月5日まで)の政令で定める日 |

| ⑤ | 紛争解決援助・調停、措置義務等の履行確保 | 公布後1年以内(令和2年6月5日まで)の政令で定める日 ※中小企業は、措置義務については公布後3年以内(令和4年6月5日 まで)の政令で定める日までは対象外 |

(*): 中小企業基本法の定義に同じ((ⅰ)資本金の額又は出資の総額と(ⅱ)常時使用する従業員数で業種ごとに区分/小売業、サービス業、卸売業以外の業種の場合はⅰが3億円以下、ⅱが300人以下の企業が中小企業とされる)

上記のうち、事業主が対応しなければならないのが③の雇用管理上の措置義務、④の不利益取扱の禁止です。

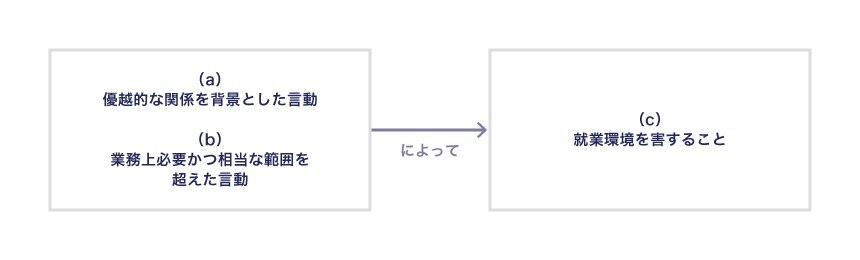

具体的には、まず上記③について、改正労働施策総合推進法30条の2第1項で、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と定められました。

上記④については、同条2項で、「事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と定められました。

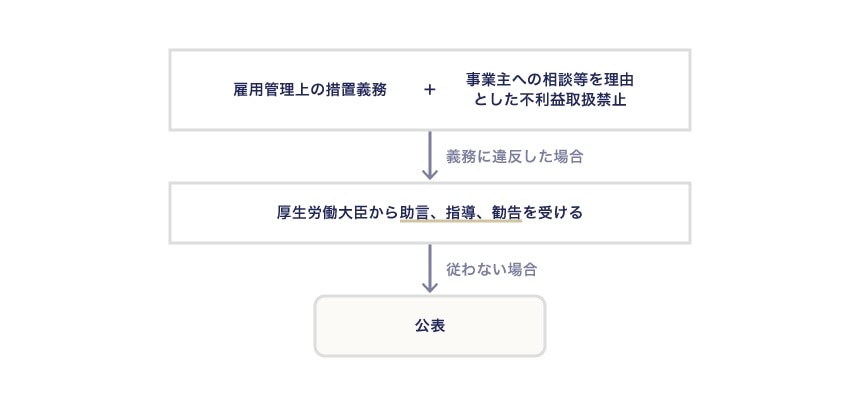

これらの義務について罰則はありませんが、義務に違反した場合には厚生労働大臣の助言、指導、勧告を受けることとなり、勧告を受けても従わなかった場合はその旨が公表されることとなります(改正労働施策総合推進法33条2項)。

パワハラ防止に関して事業主に求められる対策(改正労働施策総合推進法30条の2第1項・2項 )

上記のとおり、パワハラについて、今般の改正法において、下図のように定義されることとなりました。

パワハラの定義

この3つの要素の具体的な内容や、パワハラに該当する/しない行為の例、雇用管理上の措置の具体的内容については、今後厚生労働大臣が指針を策定することとされています。

パワハラの典型例として、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」では、下記6つの行為類型をあげています。

(イ)精神的な攻撃

(ウ)人間関係からの切り離し

(エ)過大な要求

(オ)過少な要求

(カ)個の侵害

厚生労働省雇用環境・均等局が平成30年10月に公表した「パワーハラスメントの定義について」では、行為態様が上記6類型のいずれかに該当しそうであっても、前記(a)~(c)の3要素のいずれかを欠く場合には職場のパワハラには当たらない場合があるとしています。たとえば、社員を育成するために少し高いレベルの業務を任せることは(一見上記(エ)に当たりそうではあるが)、(b)の要素を欠きパワハラには当たらない、とされています。

雇用管理上の措置の具体的内容について、すでに、セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」といいます)については雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 2 において雇用管理上の措置義務が定められており、厚生労働大臣による指針(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針)も定められています。上記指針においては、概要以下のとおりの対策を講ずべきとされており、パワハラについてもこれらの内容を盛り込んだ指針が定められるものと想定されます。

- 事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- 職場におけるセクハラが生じた際の事後の迅速かつ適切な対応

- 上記と併せて講ずべき措置(プライバシー保護のための措置や相談等を理由とする不利益取扱いは行わない旨の周知など)

具体的な対策

とるべき対策

では、各企業においては具体的にどのような対策を講じればよいのでしょうか。

改正法公布前ではありますが、厚生労働省から平成30年9月に「パワーハラスメント対策導入マニュアル(第3版)」が公表されており、参考となります。

このマニュアルではパワハラ対策の基本的枠組みの構築として、以下の7つの取組を実施することが提唱されています。

- トップのメッセージ

- ルールを決める

- 実態を把握する

- 教育する

- 周知する

- 相談や解決の場を設置する

- 再発防止のための取組

このうち⑥の相談や解決の場の設置について、ポイントとしてあげられていることは、下記のとおりです。

(ⅱ)秘密保持や相談による不利益取扱いはされないことを明確にすること

(ⅲ)中立的立場での事実関係の確認(必要に応じ第三者確認も行うこと)

(ⅳ)事実確認の結果・被害の状況・就業規則・裁判例などをふまえて対応を検討すること、パワハラがあったと明確に認定できなくてもそのままでは事態悪化の可能性がある場合にはやはり何らかの対応を検討する必要があること

(ⅴ)双方に会社としての取組を説明すること

(ⅵ)再発防止策の検討・実施

私たち弁護士も、(ⅰ)の外部相談窓口としての対応、(ⅱ)の点を盛り込んだ規定の作成、中立的な立場での(ⅲ)の事実関係の確認、(ⅴ)の説明を行うに当たっての注意点の指摘、(ⅳ)の具体的な対応や(ⅵ)の再発防止策に関する意見上申を行うなど、各段階に応じて対応しています。

参考となる取組

厚生労働省では、平成29年3月に「職場のパワーハラスメント対策取組好事例集」を公表し、前記の7つの取組について特徴的・重点的に取り組んでいる例を紹介しています。

たとえば、東京都で運輸業を営む従業員数約3,500名の会社では、アンケートによりハラスメントに関する全社的意識調査を行ったうえ、自分の言動がハラスメントに当たるのかわからない、どこに相談したらよいかわからない、相談を受けた時にどう対処したらよいかわからない、といった声を踏まえ、ハラスメント判断基準フローチャートを作成し、「見える化」をはかっています。

また、愛知県で製造業を営む従業員数約250名の会社では、就業規則にハラスメント全般の禁止規定を盛り込んだうえ、弁護士・損害保険会社・労働基準協会などに研修講師を依頼して研修を行っています。この会社では役員が現場に出向き、管理職に不適切な言動があれば直接注意するということも行っており、管理職の意識向上に役立つほか、現場との密接な関係が役員への直接相談にもつながり、問題がこじれる前の「芽」で摘めていると報告されています。

兵庫県で金融業を営む従業員数350名以上の会社では、トップに対する悩み相談アンケートの実施や、トップの携帯電話番号を全社員に周知していつでも直接相談できる体制がとられています。ほかにも社員相談窓口の担当社員の携帯電話番号が全社員に周知され、外部窓口として弁護士に直接相談できる体制も整えており、さらに、トップ直轄の組織として「教育訓練室」を設け、新入社員と交換日記のような「研修ノート」のやり取りを通じてフォローアップがはかられています。

まとめ

人の感じ方は千差万別であり、同じように注意・指導をしても受け止め方は様々です。よかれと思って行った発言が人を傷つけてしまうこともあります。重要なことは、「パワハラをゼロにすること」ではなく、いかに早い段階で問題を把握し、対応できるかだと思います。私自身、企業の外部相談窓口の対応を行っていますが、ご相談を受けるたびに思うのは、「とにかく相談してみよう」という気持ちになっていただけてよかった、ということです。

もう1つお伝えしたいのが、企業が対応すべき「パワハラ」は、必ずしも裁判で違法とされ損害賠償を命じられる「パワハラ」とイコールではないということです。明らかな虚偽申告や、被害申告者の訴える事実自体が認められないといった場合を除き、仮に損害賠償の対象となる「パワハラ」とまではいえないものでも、辛いと感じる社員がいる以上、企業としては広く「パワハラ」と受け止めて対応する必要があると考えます。そうすることで、被害申告者の心身に生ずる被害を最小限に食い止めることにもつながります。

縁あって同じ職場に勤務することとなった仲間同士、お互いを思いやり、傷付け合うことのない環境を作り出せるよう、改正法を踏まえて各企業が実情に合わせた対策を講じることが望ましいところです。

三宅坂総合法律事務所

- IT・情報セキュリティ

- 人事労務

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟

- 不動産