譲渡制限株式の譲渡手続 – 全体の流れと手続上の注意点

コーポレート・M&A 更新当社が保有しているA社の株式は譲渡制限がついており、譲渡にあたりA社の取締役会の承認が必要です。このような譲渡制限がついた株式を譲渡するためには、どのような手続が必要ですか。

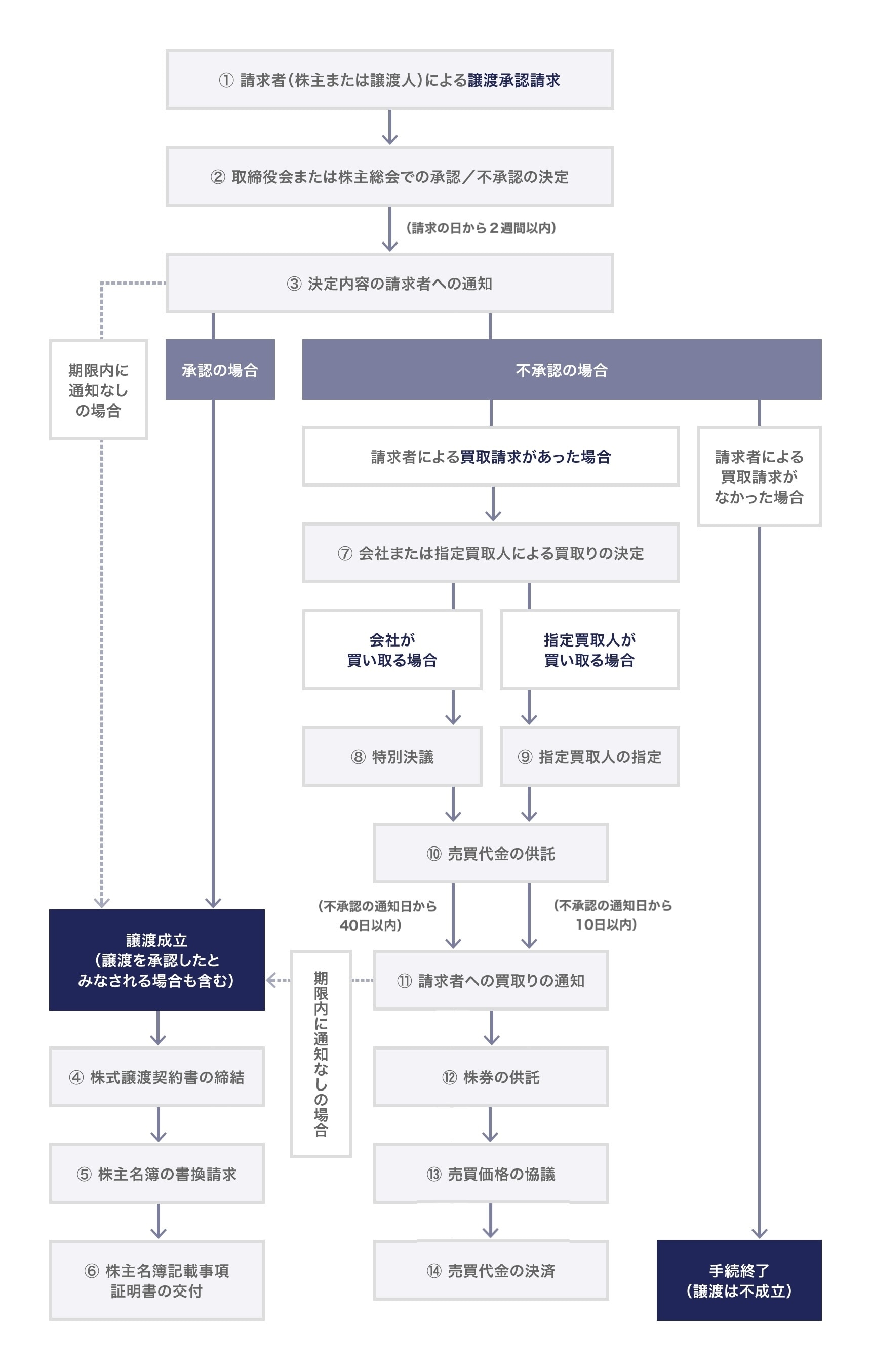

譲渡制限株式を譲渡しようとするとき、株主または取得者は、会社(A社)に対して、譲渡の承認請求を行います。会社がこれを承認した場合は譲渡が成立し、株式譲渡契約書の締結、株主名簿の書換請求などの手続へと進みます。

一方で会社が譲渡を承認しない場合には、会社または会社が指定した第三者に対して、当該株式を買い取ることを求めることができます。具体的な手続としては、買取先の決定、請求者への通知、供託、売買価格の協議などがあり、これらの手続にあたっては、それぞれ定められている期間に注意する必要があります。

解説

目次

譲渡制限株式とは

譲渡手続について解説する前に、まずは譲渡制限株式の概要についてご説明します。

定款の定めによる譲渡制限

株式は、原則として自由に譲渡することができますが(会社法127条)、この株式譲渡自由の原則には例外が存在します。それが、定款の定めによる譲渡制限であり、譲渡による取得について、会社の承認を要する株式を発行することが可能です(会社法107条1項1号、108条1項1号)。このような定めがされた株式を「譲渡制限株式」といいます。

譲渡制限株式会社(非公開会社)と公開会社の違い

発行するすべての株式に譲渡制限を定めている会社を「譲渡制限株式会社」といい、一般的に「非公開会社」ともいわれます。

一方で、発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡制限を付していない会社のことを「公開会社」といいます(会社法2条5号)。会社法上の公開会社は、必ずしも証券取引所における上場企業を意味するものではない点に注意が必要です。

譲渡制限株式を発行する会社のメリット

一般に、いわゆる閉鎖型の会社では信頼関係のある者に株主を限定したいとの要請が強いので、未上場企業の多くは、株式に譲渡制限を設定しています。

譲渡制限株式の譲渡の流れ

譲渡制限株式の譲渡の流れは下図のとおりです。

譲渡制限株式の譲渡の流れ

譲渡承認請求

譲渡制限のある株式を譲渡しようとする株主または譲受人(以下、譲渡承認請求する者を「請求者」といいます)は、会社に対して、①譲渡する株式の数、②株式を譲り受ける者の氏名または名称(株式取得者からの請求の場合は、取得者の氏名または名称)を明らかにして(会社法138条1号・2号)、当該譲渡を承認するか否かの決定を請求することができます(会社法136条、137条1項)(図の①)。

株式の譲受人による承認の請求の場合は、原則として、株主と共同で譲渡承認請求を行わなければなりません(会社法137条2項)。譲渡当事者の合意のみで譲渡される場合には、善意取得(同法131条2項)や株主推定(同条1項)の制度がないため、単独で譲渡承認請求できるとすると、真の株主など利害関係人の利益を害するおそれがあるからです。もっとも、譲渡人やその一般承継人に対して承認請求を命ずる判決を証する書面を提供して請求した場合などは(会社法施行規則24条)、このおそれが少ないので、単独で譲渡承認請求を行うことができます。

譲受人が株主と共同で行う譲渡承認請求では、上記①②の事項に加えて、③会社が譲渡を承認しない場合において、当該会社または指定買取人が譲渡制限株式を買い取ることを請求するときはその旨を明らかにします(同法138条1号ハ・2号ハ)。

譲渡承認請求の請求者と明らかにする内容

| 請求者 | 譲渡承認請求 | 明らかにする内容 |

|---|---|---|

| 譲渡しようとする者(譲渡人) | 単独で可 |

|

| 取得しようとする者(譲受人) | 原則、株主と共同で行う |

|

取締役会、株主総会での承認/不承認の決定

会社は、譲渡承認請求を受けた場合、定款で別段の定めがある場合を除き、取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会において、当該譲渡を承認するか否かを決定しなければなりません(会社法139条)(図の②)。

ただし、定款で特別の定めをすることも可能であり、取締役会設置会社であっても株主総会で承認すると定めることもできますので(同法139条1項ただし書)、定款にそのような定めがある場合は株主総会における承認決議が必要となります。

決定内容の通知

会社が、譲渡を承認した場合には、その決定内容を請求者に通知しなければなりません(会社法139条2項)(図の③)。なお、譲渡承認請求の日から2週間以内(定款で短縮することも可能です)に通知をしなかったときは、会社は譲渡の承認の決定をしたものとみなされます(会社法145条1号)。

したがって、会社が承認しない場合は、2週間以内にその旨を通知しなければなりませんので注意が必要です。この期限は、請求者と会社との合意で変更することができます(会社法145条ただし書)。

承認・不承認の決定内容と通知内容

| 承認または不承認の決定 | 通知内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 承認の場合 | 承認する旨の内容 | − |

| 不承認の場合 | 承認しない旨の内容 会社または指定買取人の通知(請求者から請求があった場合) |

譲渡承認請求の日から2週間以内※に行う必要あり (※請求者と会社との合意で短縮することも可能) |

譲渡承認請求後の手続の全体像

上述のとおり、譲渡承認請求を受けた会社では、原則として株主総会または取締役会において、当該請求を認めるかどうかを審議しますが、その審議の結果次第でその後の手続フローは大きく変わります。

以下では、会社が譲渡を承認する場合と承認しない場合とに分けて、その後の手続について詳しく説明していきます。

会社が譲渡を承認する場合の手続と注意点

会社が譲渡を承認した場合(あるいは、譲渡の承認の決定をしたものとみなされる場合)、指定された譲受人に対して当該株式を譲渡することが可能となります。

譲渡成立後の手続は以下のとおりです。

株式譲渡契約の締結

譲渡を承認された請求者は、譲受人と株式譲渡契約を締結します(図の④)。この株式譲渡契約では、譲渡する株式を特定し、譲渡価格、引渡方法、クロージングの条件譲渡の条件などについて定めるのが一般的です。

株主名簿の書換請求

株主名簿とは、会社が作成する株主に関する情報を記載する名簿のことをいいます(会社法121条)。譲受人が会社に対して自らが株主であることを主張できるようにするためには、会社が管理する株主名簿を書き換えてもらう必要があります(図の⑤)。

株主名簿記載事項証明書の交付

株主名簿の書換え後、譲受人は会社に対して、株主名簿記載事項証明書の交付を請求することができます(図の⑥)。この証明書は、株主名簿に関する情報が記載されていることを代表取締役が証明する書面です。

会社が譲渡を承認しない場合の手続と注意点

一方、会社が譲渡を承認しなかった場合は、請求者は当該株式を譲渡することはできません。

しかしながら、株主が当該株式を譲渡することができないといった不都合を避ける必要から、株主から会社または指定買取人に対して、株式を買い取るよう請求することが認められており(会社法138条1号ハ・2号ハ)、株主は当該株式の換価に向けて手続を進めることとなります。

会社または指定買取人による買取りの決定

請求者が、譲渡承認請求の際に、会社または指定買取人による買取りを請求し、会社が譲渡を承認しなかった場合には、会社は、会社自身が買い取るのか、指定買取人を指定するのかを決定しなければなりません(会社法140条)(図の⑦)。

決議および請求者への通知

(1)会社が買い取る場合

- 株主総会での特別決議

会社が買い取る場合は、取締役会設置会社であっても、株主総会において、①株式を買い取ること、②会社が買い取る株式数についての決議が必要となります。この決議は特別決議です(会社法140条2項、309条2項1号)(図の⑧)。

なお、この場合、会社が自己株式を取得することになりますので、財源規制が適用されることにも注意が必要です(同法461条1項1号、465条1項1号)。 - 請求者への通知(期限と効力)

会社は、株主総会で決議した事項を、請求者に対して通知しなければなりません(会社法141条1項)(図の⑪)。

この通知によって、請求者と会社との間に株式の売買契約が成立すると解されています。そのため、請求者は、これらの通知を受けた後は、譲渡の承認請求を自由に撤回することができなくなります(同法143条1項・2項)。

この通知は、会社が請求者に対して、譲渡の承認をしない旨を通知した日から40日(定款で短縮することも可能です)以内に会社による買取りの通知をしなかった場合には、譲渡を承認する旨の決定を行ったものとみなされます(同法145条2号)。

(2)指定買取人が買い取る場合

- 取締役会決議で指定買取人を指定

指定買取人が買い取る場合、取締役会決議で指定買取人を指定することができます(会社法140条4項・5項)(図の⑨)。 - 請求者への通知(期限と効力)

指定買取人は、指定を受けたときは、①指定買取人として指定を受けた旨、②指定買取人が買い取る株式数について、請求者に通知をしなければなりません(会社法142条1項)(図の⑪)。

この通知によって、請求者と指定買取人との間に株式の売買契約が成立すると解されています。そのため、請求者は、これらの通知を受けた後は、譲渡の承認請求を自由に撤回することができなくなります(同法143条1項・2項)。

会社が請求者に対して、譲渡を承認しない旨を通知した日から、10日以内(定款で短縮することも可能です)に指定買取人による買取りの通知をしなかった場合は、譲渡を承認する旨の決定を行ったものとみなされます(会社法145条2号)。

これらの通知とあわせて、下記4-3に記載のある供託を証する書面の交付もしなければなりません。

売買代金の供託

上記4-2の、会社または指定買取人が買取りの通知をしようとするときは、1株あたりの純資産額に対象株式の数を乗じて得た金額を会社の本店所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を請求者に交付しなければなりません(会社法141条2項、142条2項)(図の⑩)。

株券の供託

請求者は、対象株式が株券発行会社の株式である場合は、上記4-3の供託を証する書面の交付を受けた日から1週間以内に、対象株式に係る株券を供託しなければなりません(会社法141条3項)(図の⑫)。その際に、会社に対して、遅滞なく当該供託をしたことを通知する必要があります。

この期間に、供託がなされなかった場合、会社または指定買取人は、株式の売買契約を解除することができます(同法141条4項、142条4項)。

売買価格の協議

株式の売買価格は、原則として、会社または指定買取人との間の協議によって決められます(会社法144条1項)(図の⑬)。

買取価格の協議が整わないときは、当事者は、買取りの通知があったとき(売買契約の成立時(上記4-2参照))から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができます(同法144条2項)。

裁判所は、譲渡承認請求時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮して決定します。この申立てがなく、協議が整わないときは、供託金額が売買価格となってしまいます(同法144条5項・7項)。

売買代金の決済

株式の移転は、売買代金の支払時に効力が生じます。供託額は、売買代金の支払に充当されます(会社法144条6項・7項)(図の⑭)。

岩田合同法律事務所