株主総会議事録の閲覧・謄写請求とは?請求は拒否できるか?

コーポレート・M&A 更新株主総会議事録は、いつまで会社に備え置かなければならないのでしょうか。また、株主や債権者から株主総会議事録の閲覧や謄写(コピーや写真撮影をすること)の請求がなされた場合に、どのように対応すればよいでしょうか。特に、当社の営業を妨害する目的で閲覧・謄写の請求がなされている可能性がある場合の対応について教えてください。

株主総会議事録は、本店においては議事録の原本を株主総会の日から10年間、支店においては議事録の写しを株主総会の日から5年間、備え置く必要があります。ただし、電磁的記録をもって作成されている場合は、一定の場合に支店における写しの備置義務が免除されます。

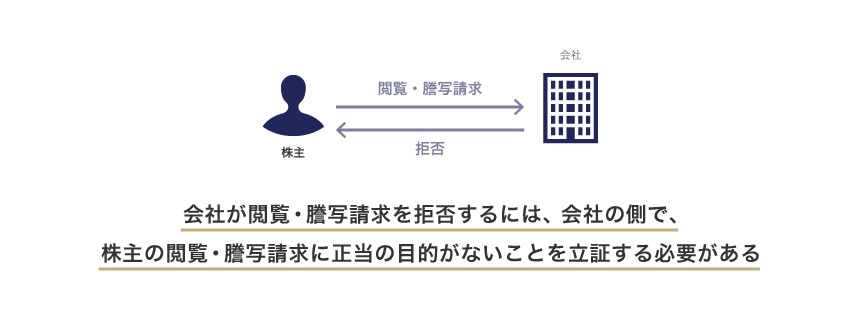

株主・債権者などの株主総会議事録の閲覧・謄写の請求は、正当な目的がある場合についてのみ認められるため、会社の営業を妨害する目的で請求がなされた場合には、拒否することができると考えられます。ただし、正当の目的がないことの立証責任は会社にあるため、慎重に判断する必要があります。

解説

目次

備置書類と閲覧・謄写請求権の概要

株主等による閲覧等の請求の実効性を確保するために、会社法では、備置や閲覧・謄写に供すべき書類が定められています(会社法442条)。その例は以下のとおりです。

備置・閲覧に供すべき書類の例

凡例 ◎:請求可能 ◯:請求可能だが、事前に裁判所の許可が必要

| 書類 | 備置場所 | 備置期間 | 閲覧・謄写請求権者 | 会社法 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 株主 | 債権者 | 親会社社員 | |||||

| 株主名簿 | 本店 ※1 | 常時 | ◎ | ◎ | ◯ | 125条 | ※1 株主名簿管理人の営業所の場合もあり。 |

| 株主総会議事録 | 本店・支店 | 株主総会の日から 本店:原本を10年 支店 ※2:写しを5年 |

◎ | ◎ | ◯ | 318条2項~4項 | ※2 備え置きが免除される例外あり。 |

| 議決権行使書面 | 本店 | 株主総会の日から3️か月 | ◎ | − | − | 311条3項・4項、312条5項・6項 | |

| 取締役会議事録 | 本店・支店 | 取締役会の日から10年 | ◎ ◯ ※3 |

◯ | ◯ | 369条3項、371条 | ※3 監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の場合は裁判所の許可が必要。 |

| 監査役会議事録 | 本店 | 監査役会の日から10年 | ◯ | ◯ | ◯ | 394条 | |

| 定款 | 本店・支店 | 常時 | ◎ ※4 |

◎ ※4 |

◯ ※4 |

31条 | ※4 条文上「閲覧」のみ規定されている。謄本・抄本交付請求権あり。 |

| 計算書類等 (各事業年度に係る計算書類、事業報告、これらの附属明細書、臨時計算書類、監査報告、会計監査報告(該当する場合)) |

本店・支店 | 定時株主総会の2週間前(取締役会非設置会社は1週間前)から ※5 本店:原本を5年 支店:写しを3年 |

◎ ※6 |

◎ ※6 |

◯ ※6 |

442条 | ※5 臨時計算書類は、臨時計算書類を作成した日から。 ※6 条文上「閲覧」のみ規定されている。謄本・抄本交付請求権あり。 |

上記のうち、本稿では株主総会議事録にフォーカスして、その備置や閲覧・謄写請求に関する会社法の規定や手続について解説します。

株主総会議事録の備置義務

本店・支店における備置の規定

株主総会の議事については、会社法施行規則72条3項に定める事項を内容とする議事録を、書面もしくは電磁的記録をもって作成する必要があります(会社法318条1項、同法施行規則72条)。

作成した株主総会議事録は、本店においては議事録の原本を株主総会の日から10年間、支店においては議事録の写しを株主総会の日から5年間、備え置かなければならないとされています(会社法318条2項・3項)。

ただし、株主総会議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における閲覧・謄写請求に応じることを可能とするための措置がとられているときは、支店における写しの備え置きが免除されます。具体的には、電磁的記録が支店とは別の場所(本店など)にある場合であっても、支店のパソコンからダウンロードするなどして支店から閲覧・謄写することができる場合などです(会社法318条3項ただし書、同法施行規則227条2号)。

| 本店 | 支店 | |

|---|---|---|

| 備え置くもの | 原本 | 写し ※備え置きが免除される例外あり |

| 期間 | 10年間 | 5年間 |

備置義務違反した場合の制裁

上記の株主総会議事録の作成・備置義務に違反した場合には、100万円以下の過料の制裁が科される可能性があります(会社法976条7号・8号)。

株主総会議事録の閲覧・謄写請求の原則

株主または債権者による閲覧・謄写請求

株主および債権者は、会社の営業時間内はいつでも、株主総会議事録の閲覧・謄写の請求をすることができます(会社法318条4項)。ここでいう「株主」に持ち株要件はなく、1株でも有していれば閲覧・謄写請求が可能です。また、「債権者」についても、要件は課されておらず、基本的に、会社に対して金銭債権や金銭債権に転化しうる債権を有している場合には、閲覧・謄写請求が可能であると考えられます。

このように、株主・債権者からの株主総会議事録の閲覧・謄写請求については、法文上、営業時間内であること以外に特段制約がなく広く認められており、この点は、取締役会議事録などの場合と異なります 1(1の表もご参照ください)。

株主に株主総会議事録の閲覧・謄写の請求が認められているのは、株主の利益を保護するためだけでなく、会社の機関である株主総会を監視・監督することによって、間接的に会社の利益を保護するためという目的もあります。債権者については、株主の間接有限責任(会社法104条)下において、債権回収を確保するために会社の事業等に関する情報を得ることができるようにするという債権者の利益を保護するためという目的があります。

会社は、営業時間内になされた株主・債権者からの閲覧・謄写請求については、基本的に応じる必要があります。もっとも、4で後述するように、一定の場合には拒否することも可能と考えられます。

親会社社員による閲覧・謄写請求

親会社社員は、その権利を行使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、株主総会議事録の閲覧・謄写の請求をすることができます(会社法318条5項)。

親会社社員による閲覧・謄写請求権が認められているのは、平成11年商法改正により株式交換・株式移転の制度が導入されたことにより、株主総会等を通じて会社の経営に関与することができた株主が、親会社の株主の地位になったことから親会社を通じてしか子会社の経営に関与することができない(株主権の減縮)という状況が生じたことから、親子会社関係において親会社株主の権利の保護を図るために認められたものです。

事前の裁判所の許可が必要とされているのは、親会社と子会社は別の法人であることから、親会社の株主等としての権利を行使するために必要である場合に限り権利行使が認められ、その判断は裁判所に委ねるのが適切であると考えられたことによるものです。

親会社社員が裁判所の許可を得るためには、具体的には、対象会社(子会社)の本店所在地を管轄する地方裁判所に対して、申し立てる(非訟事件手続)ことになります(会社法868条)。申立に際しては、「原因となる事実を疎明」しなければならない(会社法869条)とされています。裁判所は、申立者が、親会社の株主であるかどうか、また、対象となる株主総会議事録の閲覧等が親会社の株主の権利を行使するために必要であるかを判断することになります。裁判にあたっては、裁判所は、不適法または理由がないことが明らかであるとして申立を却下する場合以外には、申立人と対象会社(子会社)の陳述を期日において聴かなければならないとされています(会社法870条)。

会社は、裁判所の許可を得ずになされた親会社社員による閲覧・謄写請求は、不適法として拒否をすることができます。

正当な理由なく請求を拒絶した場合の制裁

会社は、営業時間内になされた株主・債権者などによる閲覧・謄写請求に応じる必要があり、正当な理由がないにもかかわらず請求を拒絶した場合には、100万円以下の過料の制裁が科される可能性があります(会社法976条4号)。

株主総会議事録の閲覧・謄写請求を拒否することができる場合

3-1で述べたように、株主総会議事録の閲覧・謄写の請求が認められているのは、株主・債権者の利益を保護するためだけでなく、会社の機関である株主総会を監視・監督することによって、間接的に会社の利益を保護するためという目的もあります。そのため、このような趣旨に合致するような正当な目的がある場合についてのみ閲覧・謄写の請求が認められると考えられています。

正当な目的がないことを会社が立証する必要がある

したがって、たとえば会社の営業を妨害する目的で閲覧・謄写請求がなされた場合には、権利の濫用として、これを拒否することができると考えられます。

ただし、注意が必要なのは、会社が閲覧・謄写請求を拒否するには、会社の側で、正当の目的がないことを立証する必要がある点です。

正当の理由がなく閲覧・謄写請求を拒絶した場合には、3-3の制裁(100万円以下の過料)の対象となるため、株主などからの閲覧・謄写の請求が営業妨害目的である可能性がある場合であっても、慎重に判断する必要があります。

閲覧・謄写請求が問題となった事例

過去には、株主による株主総会議事録等の閲覧・謄写請求につき、その目的を逸脱して権利の濫用に該当するとされた事例があります(東京地裁昭和49年10月1日判決・判時772号91頁)。

この事例は、株主総会議事録、取締役会議事録等について閲覧・謄写請求がなされたものです。本判決では、原告である株主の関与する活動に対する賛助金を獲得する目的で会社(被告)の代表者に対して執拗に面会を申入れたが応じてもらえなかったことから、取締役会議事録の閲覧請求・訴訟提起が行われたものであって、代表者に直接面会することを求める方法の一環として行われたものであって権利の濫用に該当すると認定されています。

このほか、株主による株主総会議事録、取締役会議事録等について閲覧・謄写請求がなされた件において、会社(被告)が、株主(原告)による株主総会議事録の閲覧謄写請求は、会社等に言いがかりをつけて株式を高値で買い取らせようという不当な目的の下、会社を困惑させて業務を妨害するような悪質な態様で行われているものであって、具体的な必要性はなく、権利の濫用に当たる、と主張した事例もあります(東京地裁平成22年12月3日判決・判タ1373号231頁)。本判決では、そのような不当な目的や悪質な態様、具体的な必要性が全くない等ということもできない旨示されています。

営業妨害等の一環として閲覧・謄写請求がなされた場合には権利濫用等として会社は拒否し得ると考えられますが、訴訟となった場合には具体的に認定し得る事実により結論が異なり得ると考えられることから、営業妨害等の不当な目的が認められるための十分な根拠の有無について、会社は慎重に判断する必要があると考えられます。

株主総会議事録の閲覧・謄写請求の手続

閲覧・謄写請求書の受領

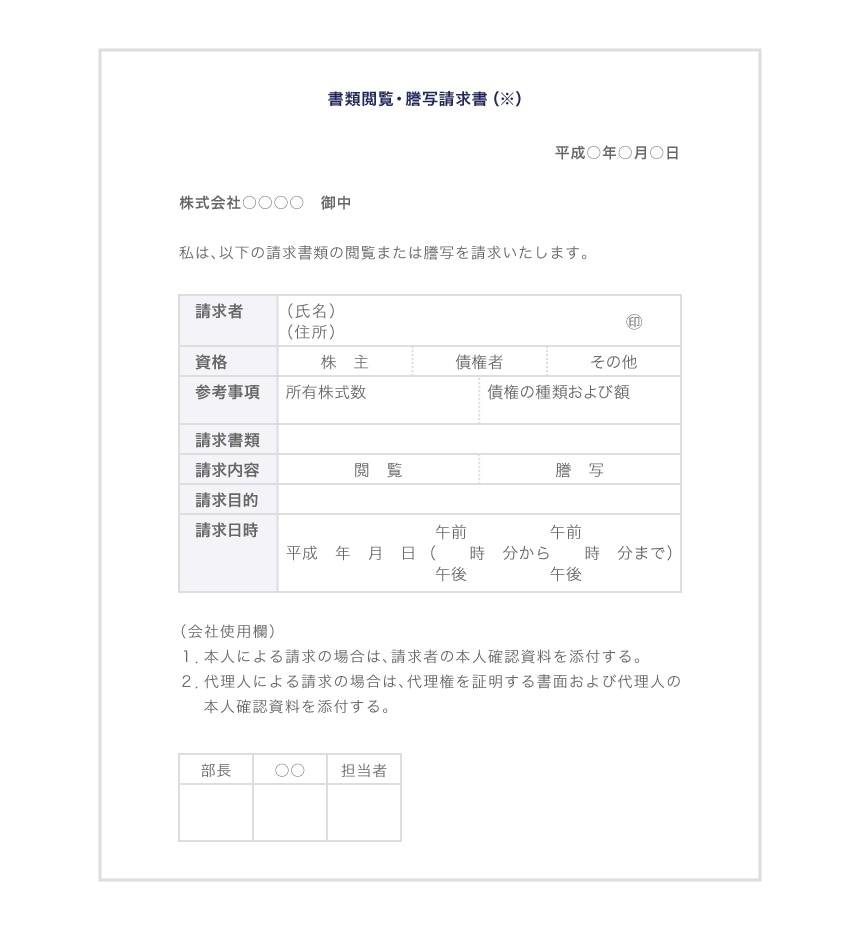

株主や債権者から閲覧・謄写請求があった場合、実務上は、会社所定の閲覧・謄写請求書に、住所、氏名や請求目的などを記載してもらうことが一般的であると考えられます。閲覧・謄写請求書の様式については法律上定められているものではありませんが、以下の記載例を1つのサンプルとしてご参照ください。

閲覧・謄写請求書のサンプル

※ 本書類閲覧・謄写請求書は、株主総会議事録に限らず、ほかの法定書類の閲覧・謄写請求においても共通に用いられる書式になります。

なお、上場会社については、株券電子化の下、株主が議事録の閲覧・謄写請求をするには、まずは証券会社等を通じて振替機関に個別株主通知の申請をする必要があります。そして、振替機関から発行会社宛に個別株主通知がなされてから4週間以内に、閲覧・謄写の請求を行う必要があります(社債、株式等の振替に関する法律154条2項、同施行令40条)。

閲覧・謄写請求書の受領後の対応

(1)請求内容の確認および本人確認

閲覧・謄写の請求は、本人だけでなく代理人によっても行うことができるとされています。その場合には、本人と代理人の両方について本人確認を行うことになります。

(2)コピーの交付を求められた場合の対応

株主などから株主総会議事録のコピーの交付を求められた場合に、会社はこれに応じる法的な義務はありません。法律上、株主などに謄写請求権として認められているのは、あくまで株主など自身が謄写をする権利であって、会社にコピーを交付させることまで認めているものではないからです。

もっとも、携帯電話やデジタルカメラ等で撮影することは謄写行為として認めざるを得ないと考えられます。また、会社側の手続上の便宜から、会社が任意の判断で申請者に対してコピーを交付することは可能であり、その場合、申請者に実費相当額を請求することも考えられます。

-

たとえば、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社においては、株主は、裁判所の許可を得なければ、取締役会議事録の閲覧謄写を請求できません(会社法371条3項)。取締役会設置会社の債権者が、役員または執行役の責任を追及するために必要があって取締役会議事録の閲覧・謄写請求をする場合にも、裁判所の許可を得る必要があります(会社法371条4項)。詳細は、「取締役会議事録には何を記載すればよいか」等をご参照ください。 ↩︎

桃尾・松尾・難波法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 人事労務

- 知的財産権・エンタメ

- 競争法・独占禁止法

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟