プラットフォーマーに対する法規制の最新動向-独占禁止法による規制を中心として

競争法・独占禁止法

目次

はじめに

我々の日常生活において、いわゆるGAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)のサービスに触れない日はないでしょう。GAFAに代表されるデジタル・プラットフォーマーのサービスが我々の生活の利便性を飛躍的に向上させた一方で、それをレバレッジとした不透明・不公正な取引慣行が問題視されています。

デジタル・プラットフォーマーに対する規制に関しては、2018年6月、閣議決定された「未来投資戦略2018」に端を発し、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備に関する検討が急ピッチで進められ、規制の方針に関する大枠が見えてきた状況といえます。

そこで本稿は、デジタル・プラットフォーマーの行為を規制しなければならない理由がどこにあるのか、これまでの規制の状況および今後予想される規制内容等について説明していきます。

なお、デジタル・プラットフォーマーによる個人情報等のデータ利用をどのように規制していくかについても議論されるところですが、データ利用に伴う論点については別稿に譲り、本稿は、主に取引環境の透明性・公正性確保に関するルールを中心に解説します。

背景および問題の所在

デジタル・プラットフォーマーに対してのみ特別の規制を課す必要がある理由を理解するためには、デジタル・プラットフォーマー型ビジネスの特徴を理解しなければなりません。

もちろん色々な特徴があり、また、デジタル・プラットフォーマーと呼ばれるサービスの中にも様々なものがありそのすべてをまとめることはできませんが、規制の要否・内容との関係で主に議論されるのは以下のような特徴です。

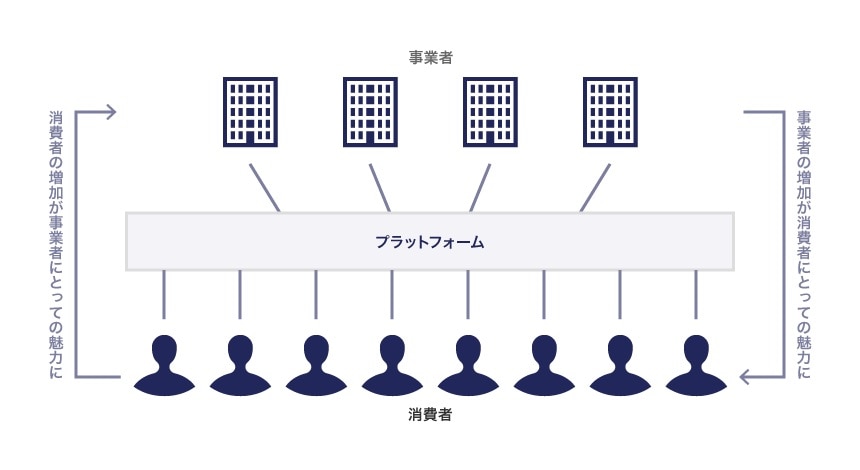

多面市場性と間接ネットワーク効果

プラットフォーマー型ビジネスは、複数の利用者層に対してサービスを提供する多面市場 1 を構成する点に特徴があるといわれています。たとえば、検索エンジンサービスであれば、検索エンジンを利用するユーザーに対してサービスを提供する一方で、事業者向けに広告サービスを提供・販売しています。

それでは、通常の市場と多面市場との違いはどこにあるのでしょうか。一般に、ウェブ上のサービスでは、多数のユーザーが同じサービスを利用すればするほどサービスの魅力が高まるという特徴を有していて、これは「ネットワーク効果」と呼ばれています。多面市場では、通常のネットワーク効果に加え、一方の市場におけるユーザーが多くなればなるほど、その他の市場の参加者にとってのサービスの魅力が高まります。

オンラインショッピングモールを例にとると、当該ショッピングモールに登録する出品者の数が多ければ多いほど、ユーザーにとっては欲しい商品を安価で買える可能性が高まります。逆に、出品者にとってはユーザーが多ければ多いほど、販売の機会が増えることとなり、双方にとっての魅力が高まります。これは「間接ネットワーク効果」と呼ばれ、プラットフォーマー型ビジネスの大きな特徴といわれています。

直接・間接問わず、ネットワーク効果が強く働くビジネスでは、ある事業者が一度ユーザーベースを確保してしまうと、競合するサービスを提供する事業者にとって参入することが極めて困難になってしまい、その結果、大手プラットフォーマーへの集中が生じ、寡占・独占が生じやすいと指摘されています。

多面市場・間接ネットワーク効果のイメージ

サービスのロックイン効果

プラットフォーマービジネスにおいては、ユーザーからデータを集積し、これを利用することによってサービスを改善・拡充するケースが多いといえます。ユーザーからすると、いわば自分用にカスタマイズされたサービスが作られることになり、わざわざ不便なサービスに切り替えることはしないでしょう。このように、プラットフォーマービジネスでは、膨大な利用データを用いてサービスをカスタマイズすること等によりユーザーを囲い込み、ユーザーにとって他のサービスにスイッチすることを困難にさせ、その結果、独占・寡占が維持していると指摘されています(これは一般的に「ロックイン効果」と呼ばれています)。

これらの特徴から、ユーザーは、特定のプラットフォームに過度に依存することとなり、このような依存状態を利用して、プラットフォーマーが、ユーザー・事業者に対して、一方的な不利益変更を行う、十分な情報開示を行わないなど公正さを欠く取扱いが行われる可能性が指摘されています。このようなプラットフォーマーによる不公正行為をどのように規制していくかが問題となっています。

従前の法執行および規制の必要性

業者が市場における自由な競争を人為的に制限する行為や、取引上の相対的な優越的地位を利用した取引の相手方に対する不当な行為は、独占禁止法(以下「独禁法」といいます)によって禁止されています。同法は業種横断的な法律であり、デジタル・プラットフォーマーに対しても当然適用されます。

独禁法を執行する公正取引委員会(以下、「公取委」といいます)は、これまでも、デジタル・プラットフォーマーによる様々な取引慣行に対して、独禁法に違反するおそれがあるとして調査および法執行を行ってきています。たとえば、アマゾンジャパン合同会社が、Amazonマーケットプレイスの出品者との間の出品関連契約において価格等の同等性条件および品揃えの同等性条件を定めることにより、出品者の事業活動を制限し、独禁法に違反する疑いがあるとして、同社に対して審査を行った案件などがあります 2。これまで公取委がデジタル・プラットフォーマーに対して行った代表的な措置は以下のとおりです。

デジタル・プラットフォーマーに対する公取委措置事例

| 平成28年11月18日 | ワン・ブルー・エルエルシーに対する独占禁止法違反事件の処理(取引妨害) |

| 平成29年6月1日 | アマゾンジャパン合同会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理 (拘束条件付取引) |

| 平成30年5月23日 | みんなのペットオンライン株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理 (排他条件付取引) |

| 平成30年7月11日 | 携帯電話事業者との契約に係るアップル・インクに対する 独占禁止法違反被疑事件の処理 |

| 平成30年10月10日 | エアビーアンドビー・アイルランド・ユー・シー及びAirbnb Japan株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理(私的独占、拘束条件付取引、排他条件付取引) |

| 平成31年4月11日 | アマゾンジャパン合同会社によるポイントサービス利用規約の変更への対応 (優越的地位の濫用) |

このように、デジタル・プラットフォーマーによる取引慣行に対してすでに公取委が独禁法の執行を行い、一定程度の成果が出ていることから、これ以上の手当ては必要ないようにも思われます。しかしながら、既存の独禁法の執行には以下のような問題点があると指摘されています。

法執行の迅速性の問題

公取委は、違反行為の疑いがある場合には、行政調査権限を用いて当該行為を調査し、独禁法に違反するか否かを慎重に判断し、違反が認定される場合には行政命令である排除措置命令および行為類型により課徴金納付命令を課すことになります。独禁法は、業種横断的に適用される法律として、幅広く不当な行為を捕捉できるように抽象的な要件を定めているところ、詳細な事実認定に基づき抽象的な要件を立証していくのは相当程度の時間を要します。たとえば、デジタル・プラットフォーマーによる行為が私的独占(独禁法2条5項)に該当するとして法執行を行うためには、当該行為が「競争を実質的に制限する」ことを立証しなければなりませんが、その基礎となる事実の認定、競争制限効果の分析・審査を詳細に行う必要があり、調査開始から終了まで1年を超えることもめずらしくありません。

他方、デジタル・プラットフォーマーを取り巻くテクノロジーやビジネス環境の変化のスピードは非常に速く、公取委の調査の対象となった行為が調査終了時点では時代遅れになってしまっているということも十分あり得ます。

そこで、独禁法の執行によりデジタル・プラットフォーマーの行為を規制するためには、迅速な調査・執行を可能にするための施策が必要と考えられます。

事前規制の必要性

上記のとおり、プラットフォーマービジネスの特徴の1つとして、一度広範なユーザーベースを確保してしまうと、直接・間接のネットワーク効果によって後発の競合先に対して優位性を持続的に獲得しやすいことがあげられます。反面、独禁法による執行は、反競争的な行為が行われてしまった後にこれを排除するものであり、事後的な規制です。このような事後規制のみに依拠した場合、たとえ反競争的な行為を事後的に排除しても、デジタル・プラットフォーマーがすでに獲得してしまった市場の地位を元に戻すことはできず、結果として、違反行為によってデジタル・プラットフォーマーが不当に利することになりかねません。このように、事後規制では限界があることから、何らかの事前規制を施すべきではないかとの議論がなされています。

事前規制といっても規制の内容は様々です。たとえば、プラットフォーマー業を営む企業に対して許認可・登録・届出義務を課し、禁止行為を類型化して規制するといった、いわゆる業規制なども考えられますが、上記のとおり、テクノロジーや事業環境が変化するスピードが速い業種において事前に禁止行為を類型化することは難しく、仮にできたとしても過剰な規制となりイノベーションが阻害されてしまうのではないか、といった問題が議論されています。

追加の規制についての議論の状況

デジタル・プラットフォーマーに対する規制については、2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」において、「プラットフォームの寡占化が進む中で、新たなプラットフォーム型ビジネスが次々と創出され、活発な競争が行われる環境を整備する」ことが掲げられ、その後省庁横断的に様々な検討がなされてきています。ここで1つひとつの動きについて説明することは避けますが、以下が政府におけるこれまでの主な検討および成果物をまとめた表です。

デジタル・プラットフォーマー規制に関する政府の主な動き

| 2018年6月 | 「未来投資戦略2018」閣議決定 |

| 2018年7月 | デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会設置 |

| 2018年12月 | 「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する中間論点整理」公表 「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」公表 |

| 2019年1月 | 「デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査」開始 |

| 2019年4月 | 上記「実態調査」中間報告 公表 |

| 2019年5月 | 「取引環境の透明性・公正性確保に向けたルール整備の在り方に関するオプション」公表 「データの移転・開放等の在り方に関するオプション」公表 |

| 2019年6月 | 「成長戦略フォローアップ」閣議決定 |

| 2019年8月 | 「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」公表・意見募集開始 |

| 2019年10月 | 「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」及び「企業結合審査の手続に関する対応方針」の改定案の公表・意見募集開始 |

| 2019年10月 | 上記「実態調査」報告書公表 |

上記のうち、本年5月に出された「取引環境の透明性・公正性確保に向けたルール整備の在り方に関するオプション」(以下、単に「オプション」といいます)は、本稿で説明したデジタル・プラットフォーマーによる不公正取引慣行という問題点に対して、具体的にどのような規制をすべきかについての方策を検討しており、いわばこれまでの議論の集大成ともいえます。以下では、その内容を踏まえ今後の規制の方向性について解説していきます。

想定される規制内容

上記のとおり、本年5月にオプションが公表されましたが、これはあくまで選択肢を提示したにすぎず、今後どのように法制化していくか(それともしないか)については議論されることになります。しかしながら、上記オプションの内容から、一定の方向性が窺える部分もあります。

大枠の方向性

デジタル・プラットフォーマーによる取引慣行に対しては、過剰執行のおそれのある事前規制ではなく、事後規制である「独占禁止法の積極運用を中心に据えることが望ましい」とされています。そのうえで、上記 3で説明した独禁法の執行にかかる問題点を解消するための措置について検討されています。

すなわち、独禁法の適切かつ迅速な執行を確保するため、①抽象的な要件のあてはめによる執行の困難性・長期化を避けるため、デジタル・プラットフォーマーによる行為の独禁法違反該当性について具体的なルール化をする方策(ガイドラインの策定・特殊指定(独禁法71条)を用いた具体的なルール策定)、②違反行為認定を迅速にするための措置(確約制度(独禁法48条の2ないし9)を積極的に活用することによる違反行為の早期解決)が提案されています。

他方、上記のような方策をとったとしても事後規制には限界があり、適時に効果的な救済を得られない中小事業者が出てくるという懸念もあり、独禁法の執行を補完するため、「デジタル市場の透明化・公正化を促進するための規律」の導入も検討に値するとされています。具体的には以下のような規制が検討の俎上に上がっています。

補完規律の類型とその例

| 補完規律の類型 | 記載されている例示 |

|---|---|

| 独占禁止法違反の未然防止のための規律 |

|

| 利用者(特に中小企業・ベンチャー企業等)の合理的選択を促すための規律 |

|

| 利用者(特に中小企業・ベンチャー企業等)のスイッチング・コストを下げるための規律 |

|

これらは、デジタル・プラットフォーマーの取引慣行に対する同様の問題意識に基づき欧州において2019年6月に成立し、2020年7月12日より施行される予定の「オンライン仲介サービスのビジネスユーザーのための公正性及び透明性の促進に関する規則」において規律されている内容と類似している部分が多いといえます。今後、欧州での規則の内容を参考にして、上記オプションで示された規律が具体化されることが予想されます。

自主規制か法規制か

独禁法を補完するような規制を導入する場合、規制のフレームワーク(方式)をどのようにすべきかについても議論されています。すなわち、①絶えず変化し、複雑化するデジタル・プラットフォーマービジネスの内容に伴って適切な規制を行い、過剰規制によるイノベーション阻害のおそれを回避するため、デジタル・プラットフォーマーによる自主的な規制に委ねる方法(自主規制)、②より実効的な規制とするため、法律によってデジタル・プラットフォーマーに対して一定の義務を課す方法(法規制)、③法律において抽象的な規範・原則を定めつつ、具体的な規律の内容についてはデジタル・プラットフォーマー間の自主的な取組を尊重する方法(共同規制)が選択肢として提示されています。いずれも長所・短所がありますが、自主性・柔軟性と実効性との間のバランスをどのようにとるかが重要な視点となります。

さいごに

以上、デジタル・プラットフォーマー規制にかかる議論の状況および今後の展望を整理しましたが、オプションにおいて記載された大枠の議論の方向性はおおむね妥当であると考えられます。プラットフォーマー規制を議論する際、巨大な独占力を背景にしたデジタル・プラットフォーマーによる事業者・消費者の搾取、といった点がフォーカスされがちですが、デジタル・プラットフォーマーがイノベーションによってこれまでにないマッチングを可能にしたことにより、事業者・消費者ともに恩恵を受けている点を忘れてはなりません。

今後もこのようなサービス向上に向けたイノベーションを促進するためにも、過度に規制をすることのみを念頭に置いた議論は妥当とはいえず、不公正な取引慣行の是正とイノベーションの促進とのバランスをとった対応が求められるといえます。

上記オプションでは、少なくともこの2つのバランスを意識した記載がなされていますが、今後具体的な規制内容の議論となった際にもこのバランスが適切に保たれるか、引き続き注視をする必要があるといえます。特に、現在内閣に設置された「デジタル市場競争本部」において、上記オプションの内容等を踏まえた規制として「デジタル・プラットフォーマー取引透明化法(仮称)」の制定が議論されており、その中でどのような規制がなされるかが注目されます。

-

「両面市場」と呼ばれることもありますが、二面以上に接しているプラットフォームもあり得ますので、ここでは「多面市場」としています。 ↩︎

三浦法律事務所 パートナー