民法改正の企業法務への影響

第3回 民法改正によって契約に関する規定はどう変わるか

取引・契約・債権回収

目次

本稿では、第3編「債権」第2章「契約」に関する規定のうち民法改正法によって新たに規定が設けられた定型約款に関する規律や、債務不履行による損害賠償・解除、売買(目的物に不備がある場合の規律)、消費貸借、賃貸借に関する主な改正事項を解説します。なお、債務不履行による損害賠償の規定は第3編第1章に属するものですが、解除や売買の規定と合わせて改正内容を見た方が理解しやすいと思われますので、本稿で取り上げています。

定型約款

実務上、様々な場面で約款を用いた取引が行われています。もっとも、現行民法には約款に関する規定は一切設けられておらず、約款の条項が当事者を拘束する契約の内容となることについては、全面的に解釈に委ねられている状況にあります。

改正民法では、「定型約款」の概念を定義したうえで、約款に関する規律が定められています。

定型約款の定義

改正民法では、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」を「定型取引」と定義したうえで、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」を「定型約款」と定義し、改正民法に定める規律の対象としています(改正民法548条の2第1項)。したがって、定型約款に該当するためには以下の要素をすべて満たすことが必要となります。

- ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引に関するものであること

- 取引の内容の全部または一部が画一的であることが双方の当事者にとって合理的であること

- 契約の内容とすることを目的として準備された条項の総体であること

- 取引の当事者の一方により準備されたものであること

このように定型約款が定義されていますが、条文上の要件は非常に抽象的であり、改正民法の下での判例が蓄積するまで、具体的にどのようなものが定型約款に該当するか、明確ではない状況が続くものと思われます。

みなし合意と表示義務

定型約款に関しては、一定の要件を満たした場合にみなし合意の効果が定められています。具体的には、以下の要件をすべて満たした場合には、定型約款の個別の条項について合意をしたものとみなされることになります(改正民法548条の2第1項)。

- 定型取引を行うことの合意をしたこと

- 以下のいずれかに該当すること

(ア)定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたこと

(イ)定型約款を準備した者(定型約款準備者)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたこと

さらに、交通機関を利用する場合など、定型約款を契約の内容とする旨を表示することさえ困難である取引のうち、取引自体の公共性が高く、定型約款による契約内容の補充の必要性が高いものについては、上記②(イ)のように相手方に表示をするのではなく、定型約款準備者があらかじめ当該定型約款を契約の内容とする旨を一般的に公表していたことによっても要件を満たす旨の特例が民法以外の法律に特則として定められています。

ここで、みなし合意の要件として、定型約款準備者が相手方に定型約款の内容を示すことは必要とされていません。もっとも、定型約款準備者は、定型取引の合意の前または定型取引の合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、定型約款の内容を示さなければならないとされています(改正民法548条の3第1項本文)。

そして、定型取引の合意の前に相手方が請求した場合において、定型約款準備者が定型約款の内容の表示を拒んだ場合は、正当な事由がある場合を除き、定型約款の条項についてみなし合意の効果が認められないことになります(改正民法548条の3第2項)。

ただし、定型約款準備者が相手方に対して定型約款を記載・記録した書面・電磁的記録を交付・提供している場合には、定型約款の表示義務は適用されません(改正民法548条の3第1項ただし書)。

約款規制

定型約款の条項のうち、みなし合意の効果を認めることが不適切であるような条項については、みなし合意の対象から除外されることになります。すなわち、定型約款の個別の条項のうち、相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、当該定型取引の態様・その実情、取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、定型約款がみなし合意の要件を満たしている場合であっても、合意をしなかったものとみなされます(改正民法548条の2第2項)。

法制審議会民法(債権関係)部会での審議の過程では、相手方が約款に含まれていることを合理的に予測することができない条項(不意打ち条項)と、相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重するものであって、相手方に過大な不利益を与える条項(不当条項)とに分けて、契約の内容から除外する規律を設けることが検討されていましたが、改正民法の条文としては、不意打ち条項と不当条項を区別することなく改正民法548条の2第2項の規律によって一律に対処することとされています。

定型約款の変更

改正民法では、以下のいずれかに該当する場合には、定型約款準備者は、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく締結済みの契約の内容を変更することができるとされています(改正民法548条の4第1項)。

- 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき

- 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、改正民法548条の4の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無・その内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

定型約款準備者がこの規定により定型約款の変更をするときは、変更の効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨・変更後の定型約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければなりません(改正民法548条の4第2項)。

債務不履行

債務不履行による損害賠償

改正民法では、一般的な債務不履行による損害賠償の要件を定める民法415条について規定の内容を整理し、①債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、または、②債務の履行が不能であるときに、原則として債権者が損害賠償を請求できるとしたうえで、「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」には債務者が損害賠償責任を免責されることを定めています(改正民法415条1項)。現行民法と同様、債務者の帰責事由が要件となることが維持されていますが、契約内容や取引上の社会通念に照らして判断すべきことが明記されています。

債務不履行による契約の解除

次に、債務不履行による契約の解除については、解除に先立って催告を行う場合(改正民法541条)と、催告を行うことなく解除が認められる場合(改正民法542条)に分けて解除の要件を整理し直しています。そのうえで、債務不履行による損害賠償の要件と異なり、債務不履行による解除については、債務者の帰責事由が要件とされていません。これは、契約の解除は、債務を履行しない当事者の相手方を契約の拘束力から解放することを目的とするものと位置づけられており、債務者の帰責性の有無により解除の可否に影響を与えるべきではないという考え方によるものです。

売買

現行民法では、売買の目的物について数量不足などがある場合や瑕疵がある場合に損害賠償・解除を認める規定が設けられていますが、この場合の売主の責任の法的性質については、①債務不履行責任の特則と捉える見解(契約責任説)と②売買の目的物である特定物に瑕疵があった場合の救済を認めるための特別な責任と捉える見解(法定責任説)とがあり、実務的には法定責任説を前提とした運用が図られています。

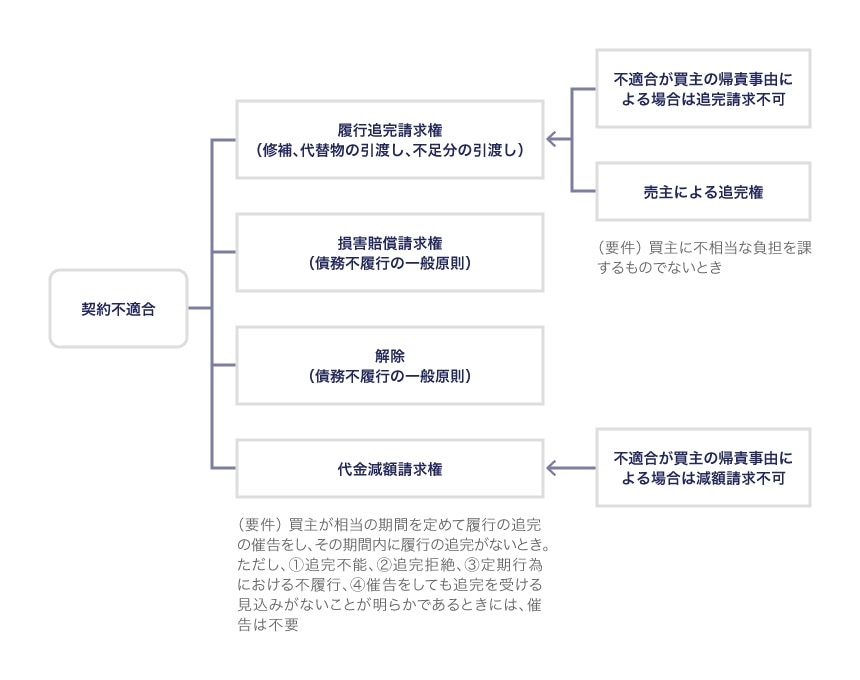

改正民法では、この実務運用でとられている考え方を改め、契約責任説を前提とした改正が行われており、売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合の損害賠償・解除については、債務不履行の一般原則に従うこととされています。そのうえで、そのような場合に買主に認められる特別の権利として、履行追完請求権・代金減額請求権が定められています(改正民法562条・563条)。

【売買の目的物に契約不適合(瑕疵)がある場合の買主の救済手段】

この改正により、特に損害賠償については、現行民法と改正民法とで、理論上、以下のような差異が生じることになると考えられます。

【売買の目的物に契約不適合(瑕疵)がある場合の損害賠償】

| 現行民法 | 改正民法 | |

|---|---|---|

| 法的性質 | 法定責任(実務上の通説) | 契約責任 |

| 要件 | 売主の帰責性は不要 | 売主の帰責性は必要 |

| 賠償の範囲 | 信頼利益に限定される | 通常の債務不履行による損害賠償の枠組みによる |

なお、改正民法の下では、売主に帰責性がないことにより損害賠償請求が認められない場合であっても、代金減額請求が認められる場合があり、その場合には、その限度で買主の損害が填補されることになります。

また、現行民法の「瑕疵」(現行民法570条)という用語は改正民法では用いないこととされており、「(種類・品質に関して)契約の内容に適合しない」(契約不適合)という表現が用いられています。一般にわかりやすい用語に改める趣旨の改正であると思われますが、このように用語が改められることにより、現行民法の下での瑕疵担保責任に関する判例や考え方が妥当しなくなる場面が生じ得ることに注意が必要です。

消費貸借

現行民法では、消費貸借は、合意に加えて目的物の引渡しも行われることにより契約の効力が生じる要物契約と位置づけられています。もっとも、非典型契約として当事者の合意のみによって効力が生じる諾成的消費貸借も認められています。

改正民法では、消費貸借を要物契約とすることが原則であることは維持したうえで(改正民法587条)、書面によって消費貸借の合意を行った場合には、諾成契約として効力が生じることを定めています(改正民法587条の2第1項)。そして、消費貸借が諾成契約として成立した場合の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約を解除することができるとされています(改正民法587条の2第2項本文)。

また、書面により消費貸借の合意が行われた場合において、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、消費貸借の効力は失われるとされています(改正民法587条の2第3項)。

このように書面による消費貸借が諾成契約とされ、特に貸主が「貸す債務」を負担することになることには、契約実務上、注意が必要となります。この点、貸す債務を履行する前に借主が破産手続開始の決定を受けた場合には、消費貸借の効力が失われ、貸主は貸す債務を履行する必要がなくなりますが、借主の信用状態が悪化したとしても破産手続開始の決定まで至らなければ、貸主は貸す債務を履行しなければならないことが民法の原則となることを踏まえて、消費貸借の契約内容を検討することが必要となります。

賃貸借

賃貸借については、賃貸人たる地位の移転、不動産賃貸借の対抗力、敷金などに関する判例法理を明文化する改正が行われていますが、主に以下の2項目について現行民法の下での規律を変更する改正も行われています。

契約期間の上限

現行民法では、賃貸借の存続期間は、20年を超えることができないことが定められています(現行民法604条1項)。建物の所有を目的とする土地の賃借権と建物の賃借権については、借地借家法により民法上の存続期間の期間制限は適用されないため(借地借家法3条・29条2項)、建物の所有目的以外の目的の土地の賃貸借や動産の賃貸借について、この20年の存続期間の制限が適用されることになっています。

改正民法では、賃貸借の存続期間の上限を20年から50年に延長することとしています(改正民法604条)。この改正は、社会の変化により、20年より長期間の賃貸借のニーズが高まっていることを踏まえたものと考えられます。

賃貸人たる地位を留保した賃貸不動産の譲渡

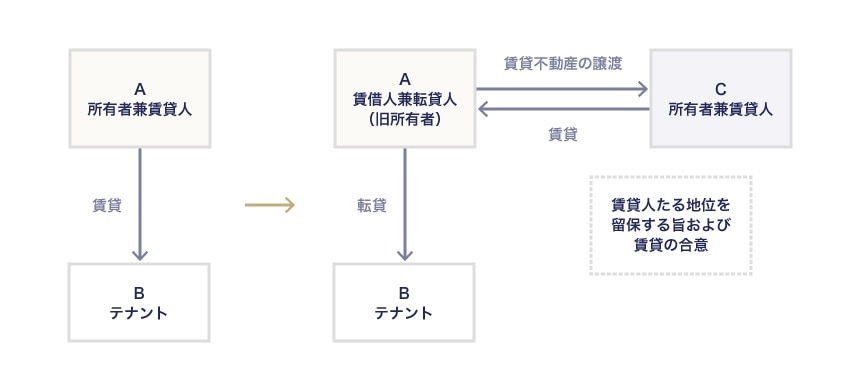

改正民法では、判例法理の明文化により、不動産の賃貸借の対抗要件を備えた場合において、賃貸不動産が譲渡されたときは、賃貸不動産の賃貸人たる地位は、原則として、譲受人に移転することが定められています(改正民法605条の2第1項)。そのうえで、例外的に、賃貸不動産を譲渡する場合において、譲渡人と譲受人が、①賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨および②当該不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転せず、譲渡人に留保されることになります(改正民法605条の2第2項第一文)。

【賃貸人たる地位を留保した賃貸不動産の譲渡】

不動産の流動化などの実務において、賃貸不動産を譲渡した後も譲渡人とテナントとの賃貸借関係を維持したいというニーズがあることを踏まえ、テナントの承諾を得なくとも、賃貸人の地位を留保したまま賃貸不動産を譲渡することが可能となる規律が設けられたものです。

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 危機管理・内部統制

- ファイナンス