AI時代こそ英文契約書は基礎が生きる 牧野和夫弁護士に聞く「知識0から契約交渉のプロを目指す」学習法PR

取引・契約・債権回収

目次

ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は、法務の現場にも大きな変化をもたらしている。特に英文契約書は、専門用語や独特な表現の多さから、「難しい」という先入観・苦手意識を持ちやすく、生成AIの活用を考える法務担当者も少なくないだろう。果たして生成AIの登場により、英文契約書の専門的なスキルは不要になるのだろうか。

この問いに明快な答えを示すのが、牧野和夫弁護士だ。国内大手自動車メーカーでキャリアをスタートし、外資系最大手IT企業や生命保険会社で法務部長を務めるなど、企業法務の最前線を歩んできた。さらに数々の大学・法科大学院でも教鞭を執る、実務と教育の両面に精通した国際ビジネス法務の第一人者は、「AI時代こそ基礎が重要」と断言する。

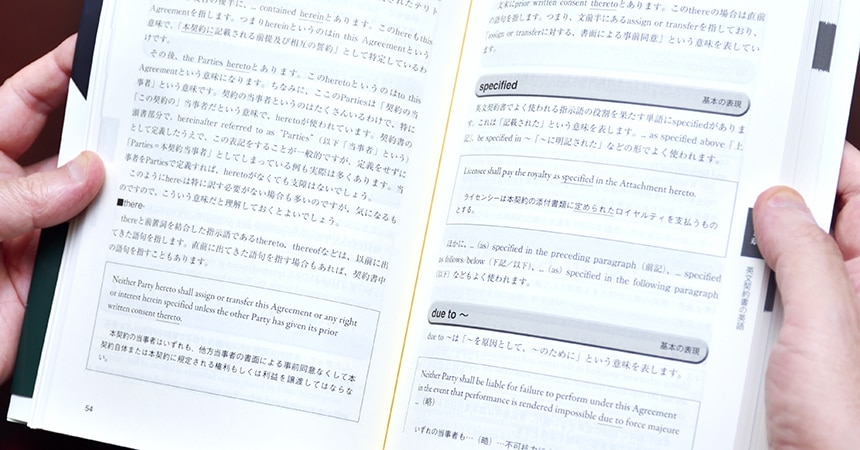

そんな牧野弁護士も、かつては英文契約書の“被害者”だったと記している。自身の原体験を出発点に、これまで延べ5,000人以上を指導し、500回超の講義を重ねてきた。そしてこのたび、15年以上にわたり多くの企業で研修テキストとして使われてきた名著『英文契約書の基礎と実務 知識ゼロから取引交渉のプロを目指す』(DHC)を大幅にアップデートした『英文契約書の基礎と実務 知識0から契約交渉のプロを目指す』(日本加除出版)を上梓した。

英文契約書を読む上で気を付けるべきポイントや、これからの英文契約書スキルのあり方まで、牧野弁護士に詳しく聞いた。

牧野 和夫 弁護士

芝綜合法律事務所 客員弁護士。1981年早稲田大学法学部卒業。1989年米ゼネラルモーターズインスティチュート経営管理プログラム(優等)修了。1991年米ジョージタウン大学ロースクール法学修士号。1992年米国ミシガン州弁護士登録。2006年弁護士・弁理士、米連邦最高裁登録。2013年ハーバード大学ロースクール交渉戦略プログラム修了。2022年米ジョージタウン大学国際通商(SDGs)アカデミー修了。いすゞ自動車株式会社法務部・課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、クレディ・スイス生命保険法務部長、国士舘大学法学部教授、大宮法科大学院大学教授、東京理科大学知財大学院客員教授、早稲田大学大学院(国際情報通信研究科)講師、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員等を歴任。

なぜ若手はAIが怖いのか? 生成AIを使いこなすために必要なのは判断の「軸」

ChatGPTなどの生成AIが普及するなか、英文契約書のスキル習得の必要性について、どのようにお考えですか。

確かに数多くの便利な生成AIツールが出てきていますが、現時点ではどれも100%の精度ではありません。英語領域のほうが日本語より進んでいるとはいえ、特に契約書のような専門性の高い文書では、最終的には人間の目によるチェックが不可欠です。AIの出力を評価するには、人間側に基本スキルとリテラシーが求められます。筋が通っていそうなもっともらしい「正解に見える誤り」を見抜けないと、大きなミスに繋がりかねません。

印象的なエピソードがあります。ある大手企業の法務部がAIソリューションを導入したところ、若手社員は「怖くて使えない」と利用をためらい、ベテラン社員しか使いこなせないという現象が起きたんです。若い世代ほど抵抗なく新しい技術を受け入れるはずだと思っていた私は、その意外な結果に驚かされました。

それは興味深いですね。やはり、AIを使いこなすには英文契約書についての基礎的な知識やスキルが求められるということでしょうか。

そのとおりです。生成AIは、あくまで次の言葉を予測して並べているにすぎず、契約内容の妥当性を審査しているわけではありません。そこが最大のリスクです。

だからこそ、これまで以上に、英文契約書に関する基礎スキルをしっかり身につけることが重要です。適切な知見がなければ、生成AIが出力した文案の正否を判断できず、最終的な責任を持てません。大切なのは、AIに頼る前に、自分自身のなかに判断の「軸」を築くこと。その意味で、英文契約書を読む基本スキルが備わった人材は、まさにAI時代にこそ価値が高まると考えています。基礎を丁寧に解説した本書を活用することで、そういった人材が増えてくれるといいなと思います。

“dog year” で習得せよ! 7年を1年に短縮できる現代の学習環境

本書のタイトルにある「知識0から」というコンセプトを採用された理由をお聞かせください。

英文契約書の世界で使われる表現は、日常英語とは大きく異なる“独自の言語”といえます。したがって、誰がこの世界に入ってきても、皆が初学者。私自身を含めて、誰もがゼロからのスタートです。

英文契約書で頻繁に使われる基本表現は、実はかなり限定的です。私が数えた限りでは、全業種の100の英文契約書雛形から基本表現を切り出すと約800語程度でした。これを具体的に所属する業界に限定すればその6〜7割で収まることになります。ちなみに、英検1級に合格するために必要な単語数は10,000〜15,000語ほど必要といわれています。実は英文契約書の基本表現は非常に習得しやすいのです。英語があまり得意でない方でもマスターした例をたくさん見てきました。

本書では、英語の知識だけでなく、ビジネスの背景を理解することも重要だと説かれていますね。

ビジネスや技術取引の背景知識と英文契約書の英語知識は、まさに車の両輪です。なぜこの条項があるのか、その背景にあるビジネスモデルや過去の裁判例を知ることで、無味乾燥に見えた条文が立体的になり、理解が深まります。

現代では、こうした背景知識を身につけるスピードが格段に上がりました。わからない表現や技術、ビジネスモデルに遭遇しても、検索エンジンや生成AIを活用すれば、短時間で容易に全体像や手がかりを得ることができます。必ずしも正解が見つかるとは限りませんが、学びの出発点としての情報には事欠きません。40年前に我々が長い時間を掛けて習得してきた基本スキルを短時間で習得できる点は大いなる進歩です。

本書によると、牧野先生ご自身が英文契約書の“被害者”だったとのことですが、どのようにマスターされたのでしょうか。

自動車メーカーでの新人時代に上司から初めて見せられた契約書が英文契約書でした。当時は通常の英語との違いに面食らい、とにかく数少ない英文契約書の解説書を読み漁って、パターンを身につけました。特に用語の意味や背景を知るのに時間がかかり、苦労しました。特定分野では5〜10年かけてマスターする…というのも珍しくありませんでしたね。

外資系大手IT企業へ転職したとき、ヘッドハンターに「これからは“dog year”になりますよ」と言われました。IT業界は技術革新(商品・サービス開発)のスピードが速く、仕事の進め方もそれに伴うため、1年がほかの業界の7年に相当するという意味です。

英文契約も、まさに“dog year”で学べる時代になったと感じています。昔なら習得まで7年かかっていたのが、今では本人のやる気とITツールさえあれば、1年で可能です。私が若かった頃は携帯電話もインターネットもなく、契約書も手書き・タイプライターで作成する時代でしたから(笑)。隔世の感がありますね。

初学者にとっては非常に勇気づけられるお話です。

まずはゴルフのスイングのように、正しい「型」を身につけることが上達への近道です。本書で基礎を学び、わからないことはツールを駆使してその場で解決する。このサイクルを回せば、昔のように5年も10年もかける必要はありません。

今回の改訂にあたり、特に力を入れられたのはどの部分でしょうか。

本書は「基礎編」「知識編」「実務編」の3部構成となっていますが、もっとも手を入れたのは実務編です。基礎編・知識編に比べて変化が多く、内容のアップデートが必要だと感じたためです。たとえば、新たに追加したのが「レター・オブ・インテント(基本合意書)」に関する説明です。

近年は、企業間での提携や協業が活発になっており、いきなり本契約を結ぶのではなく、その前段階として基本合意書を交わすケースが増えています。ただ、こうした文書は非常に機密性が高く、社外に出回ることがほとんどありません。そのため、実務担当者でも雛形を目にする機会が少なく、実務上の手がかりを得にくいのが実情です。本書では、特定企業の機密情報に依拠することなく、標準的な構成を示していますので、実務の出発点として活用していただけるはずです。

英文契約書は“独自の言語” 文字1つで意味が変わる世界の作法

先ほど「英文契約書は独自の言語」と伺いました。その難しさやおもしろさを象徴するような、具体的な表現について教えていただけますか。

英文契約書には、日常英語にはない独特の“お作法”があります。たとえば、契約書で頻繁に使われる“hereby”という単語。これは「本契約により」という意味で、単なる事実の描写ではなく、「この契約書にサインすること自体が、法的行為である」と宣言する、重要な意味合いを持っています。これがあるかないかで、単なる「合意」なのか、法的効力を発生させる「行為」なのか、という解釈の違いが生まれることもあるのです。

日常ではあまり使わない単語に、そんな重要な意味が込められているのですね。

まさに専門用語の扱いが重要ですね。また、たった1文字の違いでまったく意味が変わってしまう単語も存在します。特に注意すべきなのが、単数形と複数形です。

たとえば、“term”(単数形)は「期間」や「用語」を意味しますが、“terms”(複数形)は「条項」や「諸条件」を指します。また、“custom”は「慣習」ですが、“customs”は「関税」や「税関」です。sがあるかないかで、ビジネスの根幹をなすテーマがまったく変わってしまうのです。ネイティブでも間違える人がいるくらい、気をつけるべきポイントです。

単なるスペルミスでは済まされないのですね。

そのとおりです。契約期間のような、より直接的な条項で問題になることもあります。たとえば、自動更新の条項で “…shall continue for another year…”(さらに1年間継続する)とあるべきところ、誤ってsがついてanother yearsとなっていたらどうでしょう。

本契約は発効日から2年間有効とし、いずれかの当事者が合理的な通知をもって終了しない限り、さらに1年間継続するものとする。

This Agreement shall be valid for 2 years after the effective date, and shall continue for another years unless terminated by either Party with reasonable notice.

本契約は発効日から2年間有効とし、いずれかの当事者が合理的な通知をもって終了しない限り、さらに数年間継続するものとする。

「さらに数年間」…とも読めてしまいますね。

はい。文法的には不自然ですが、「1年間の更新に限定されず複数年の更新が可能だ」と解釈される余地が生まれ、契約期間が曖昧になってしまいます。実務でも、こうした些細な表記のミスが裁判の争点となるケースは少なくありません。

英文契約書がいかに厳密な解釈を求められる“独自の言語”であるか、解釈の争いがないように正確なドラフトを心掛けることが肝要だとおわかりいただけると思います。

ネイティブのドラフトも完璧ではない?恐怖心が生む複雑な契約書と学びの壁

最後に、これから英文契約書を学ぼうとする読者に向けて、メッセージをお願いします。

まずお伝えしたいのは、「英文契約書は、あなたが思っているほど難しいものではない」ということです。「難しい」という先入観が、学習への一番の壁になります。

英文契約書は“独自の言語”といえますが、取り組むうちに「なるほど、こういう理由でこの表現があるのか」と、目から鱗が落ちるような発見がたくさんあります。知れば知るほど、きっと好きになりますよ。

そもそも初学者が「難しい」と感じてしまうのはなぜなのでしょうか。

契約書をドラフトしている人たちが、必ずしも言語表現のプロフェッショナルとは限らないことが一因です。英語の表現が洗練されていないために、結果として文章が複雑になってしまうケースも少なくありません。漏れがあってはいけないという恐怖心から、あれもこれもと付け足し、契約書の条項がどんどん肥大化してしまうこともあります。ですから、「ネイティブが作成した契約書だから、完璧に違いない」と構える必要はありません。

その言葉で、肩の荷が下りる読者も多いと思います。

まずは英語の音楽や映画など、好きなものから触れて、英語への抵抗感をなくすことから始めてみてください。そして、本書の基礎編をパラパラとめくってみてください。「なんだ、意外と難しくないな」と感じていただけるはずです。本書が、英文契約書プロフェッショナルへの一歩を踏み出すための心の支えになれば、これほど嬉しいことはありません。

- 英文契約書の基礎と実務 知識0から契約交渉のプロを目指す

- 著者:牧野 和夫

- 出版社:日本加除出版株式会社

- 発刊年:2025年

- 詳細はこちら