譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の概要と実務対応

取引・契約・債権回収

目次

2025年5月30日、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」および「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が可決・成立し、同年6月6日に公布されました。本法は公布日から原則2年6か月以内に施行される予定です。

本法は、実務上広く利用されながらこれまで民法等の明文規定がなかった譲渡担保・所有権留保契約について、初めて真正面から法制化を図るものです。動産や債権などを担保として活用する譲渡担保契約等のルール全般(①譲渡担保権の効力、②譲渡担保権の対抗要件および優劣関係、③譲渡担保権の実行、④倒産手続における譲渡担保権等の取扱い、⑤所有権留保)について明文化するものであり、本法が担保取引・金融実務等に与える影響は多大かつ多岐にわたるものといえます。

本記事では、本法の概要と実務への影響について解説します。

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の概要

譲渡担保・所有権留保とは

譲渡担保とは、以下のような担保のことをいい、元々は動産抵当(債務者の手元に動産を残したまま担保とすること)を広く実現するために編み出されたといわれます。

- 債権を担保する⽬的で⽬的財産を債権者に譲渡し、

- 被担保債権が弁済されれば債権者は当該⽬的財産を返還するが、

- 被担保債権について債務不履⾏などが⽣じた場合、債権者は当該⽬的財産から優先弁済を受けられる

所有権留保とは、売買代金全額の支払前に売買目的物を買主に引き渡す場合に、代金支払の担保のため、完済まで売主が目的物の所有権を自己に留保することをいいます。売主は、買主が代金の支払を遅滞した場合には、留保している所有権に基づき目的物を引き揚げて、第三者に売却処分したうえで換価代金を未収代金の支払に充てるなどして、代金を回収することになります。

いずれについても、民法等には規定がなく、学説・判例、実務慣習によって認められてきました。

本法の立案背景・経緯等

「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(以下「本法」といいます)は、譲渡担保・所有権留保について明文規定がないことによるルールの不明確性を解消する必要性や、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進する観点などから立案化が検討されるに至りました。

| 名称 | 資料 | 所管省庁 | 経過 |

|---|---|---|---|

| 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 | 法務省 |

|

本法は、法務省の法制審議会(担保法制部会)での担保法制の見直しに関する4年弱の審議結果をまとめた「担保法制の見直しに関する要綱」をもとに、民法等の改正ではなく新法の形式で、譲渡担保・所有権留保契約について規律するものです。

担保法制部会では、譲渡担保・所有権留保契約のほか、事業全体を担保とする企業価値担保権についても併せて審議されましたが、これについては本法とは別に「事業性融資の推進等に関する法律」(令和6年法律52号)として2024年6月に施行済です(本記事では本法に絞って解説します)。

本法の主な内容

本法の主な内容と実務への影響度は以下のとおりです。

| 項目 | 影響度 | ||

|---|---|---|---|

| ① | 譲渡担保権の効力(総則) | 設定当事者の目的財産に対する権限の明確化 | ◯ |

| 同一財産に対する譲渡担保権の重複設定(後順位担保権の設定)の肯定 | ◯ | ||

| 根譲渡担保権のルールの制定 | ◯ | ||

| 集合動産・債権の譲渡担保権(効力) | 集合動産・債権の譲渡担保権の設定可能、有効要件の明確化 | ◯ | |

| 設定者(集合動産)による特定範囲所属動産の処分権限基準の明確化 | ◎ | ||

| 設定者・担保権者双方(集合債権)の取立権限の所在の明確化 | ◯ | ||

| ② |

対抗要件・優劣関係 | 占有改定劣後ルールの創設 | ◎ |

| 牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権の特別ルールの創設 | ◎ | ||

| 集合動産譲渡担保権の対抗要件の明確化・精緻化 | ◯ | ||

| ③ | 譲渡担保権の実行 | 私的実行(①帰属清算方式、②処分清算方式)、③競売の3種類を規定 | ◯ |

| 私的実行(帰属清算方式、処分清算方式)の具体的な手続・効果の明確化 | ◎ | ||

| 一般債権者への弁済原資の確保のため、担保権者による超過額金銭の組入制度の導入 | ◎ | ||

| ④ | 倒産手続での取扱い | 別除権等としての取扱いの明確化 | △ |

| 倒産時の集合動産・債権譲渡担保権の効力(倒産後の新規財産の取扱い、処分・取立権限)の明確化・精緻化 | ◎ | ||

| 譲渡担保権実行に対する中止命令の整備、取消命令の新設 | ◯ | ||

| ⑤ | 所有権留保 | 狭義の所有権留保について対抗要件不要ルールの採用 | ◎ |

| 倒産解除特約の無効の明確化 | ◯ | ||

| − | その他(登記関係) | 動産譲渡登記の動産の特定方法の変更 | ◯ |

| 競合譲渡登記の一覧的な目録制度、所有権留保登記の新設 | ◎ | ||

本法の施行時期・経過措置等

本法は、公布(2025年6月6日)から原則2年6か月以内に施行するとされています(附則1条本文)。

また、本法の規定は、施行日前に締結された譲渡担保契約および所有権留保契約に対しても原則適用されますが(附則2条本文)、附則に緩衝措置等として特別の定めがある場合にはそれによります(3-1(1)参照)。

譲渡担保権の効力

譲渡担保権の目的財産の種類を問わずに適用される規定(総則)

(1)設定当事者の権限

従前の実務・解釈においては、当事者の譲渡担保財産に対する権限について様々な見解がありました。

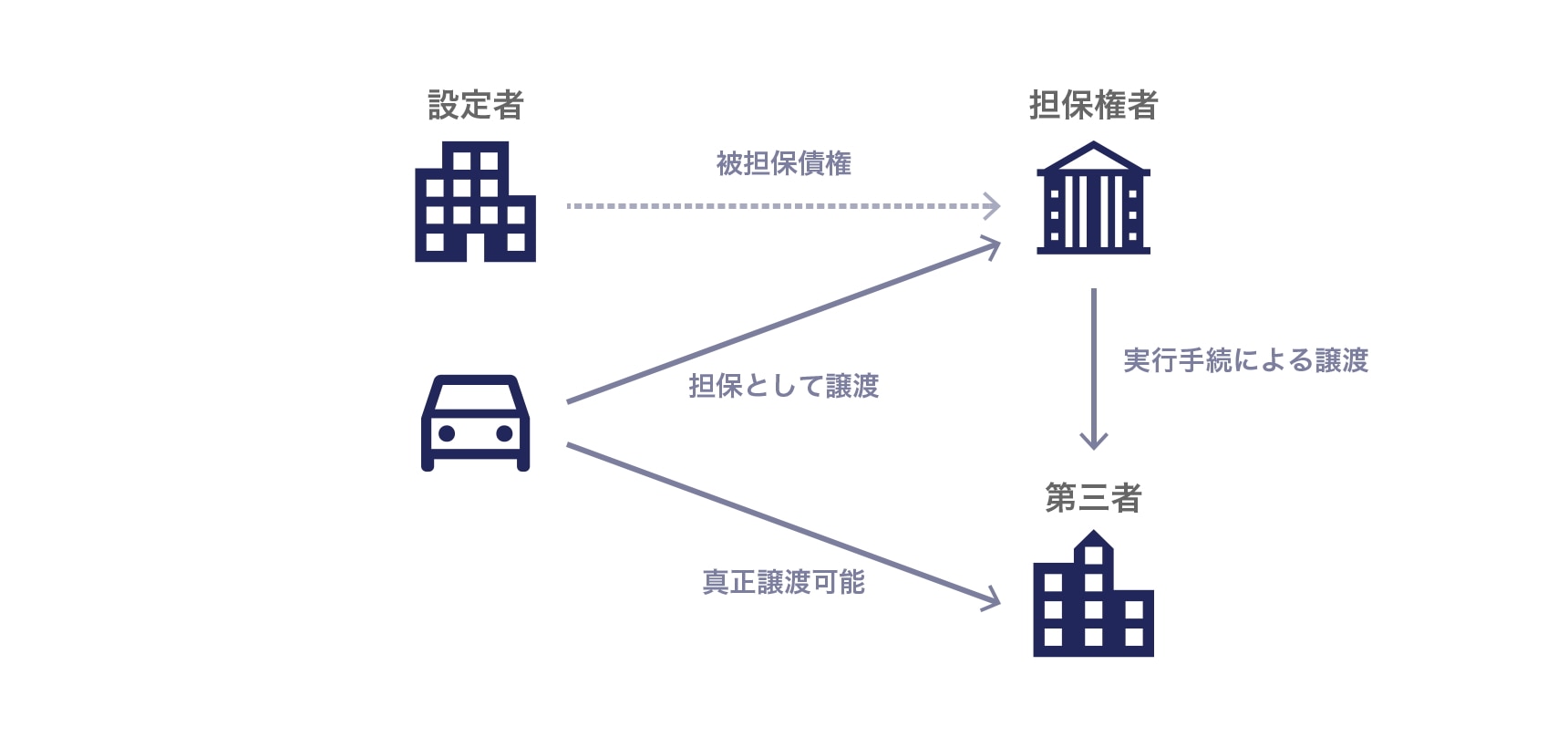

本法は、譲渡担保権者による譲渡担保財産の譲渡について、譲渡担保権者は譲渡担保権の実行手続によらなければ譲渡担保財産の譲渡(目的財産の完全な所有権の第三者への移転)ができず(5条)、他方、設定者は第三者に対して譲渡担保財産を有効に譲渡できると明記する(すなわち、譲渡担保権の負担付きではあるものの、設定者による真正譲渡を肯定する)ことにより(6条)、この点を明確化しています。

設定当事者の権限

(2)譲渡担保権の重複設定

従前の実務・解釈においては、同一の目的財産について重複して譲渡担保権を設定できるか、そのような行為があった場合の優劣関係も含め不明確でした。

本法は、譲渡担保権設定後も目的財産に担保余力がある場合にニーズがあること等を考慮して、重複設定を明示的に認めました(7条)。また、後述4-1(3)・(5)・(6)のとおり、後順位譲渡担保権の登記やその私的実行等、これまであまり意識されてこなかった後順位譲渡担保権が存在する場合のルールも整備しています。

(3)物上代位

本法は、従前の実務・解釈では争いがあった賃料に対する譲渡担保権者による物上代位を明示的に認めました(9条1項前段)。

物上代位権の行使要件としては、質権や抵当権と同様、払渡し等の前の差押えが必要とされています(同項後段)。また、物上代位による債権の行使と、当該債権を目的とする担保権(債権質または債権譲渡担保権)との優劣の基準についてもルールを明確化し、従前の有力説を踏まえて、上記(同項後段)の差押え時と、当該債権を目的とする担保権の対抗要件具備時との前後によるとしています(9条2項)。

なお、集合動産譲渡担保権については、後述2-3(4)のとおり、例外規定(44条)があります。

(4)根譲渡担保権

本法は、従前の実務・解釈では取扱いが不明瞭であった根譲渡担保権(不特定の債権を担保するための譲渡担保権)について、基本的には根抵当権に関する民法のルールを踏襲しつつ、極度額の設定は任意的とし(14条)、また根譲渡担保権の全部または一部譲渡を極度額の設定がある場合に限り認めつつ、対抗要件に関する特別の規律を定めるなど(21条〜23条)、新たな規律を設けています(13条〜26条)。

動産譲渡担保権(実体的効力)

(1)動産譲渡担保権の客観的範囲

本法は、譲渡担保権は設定後の従物にも及ぶという従前の有力説に依拠し、設定者が動産譲渡担保契約の締結後にその動産の常用に供するために附属させた他の動産であって設定者の所有に属するものについても譲渡担保権の効力が及ぶとしています(27条本文)。なお、担保法制部会の議論では、譲渡担保権の目的動産に他人の動産が付合等した場合は、付合等に関する民法243条以下の規律が適用され、担保権の効力は付合物にも及ぶとされています 1。

(2)動産譲渡担保権者による果実収取権

本法は、動産譲渡担保権者は、被担保債権の不履行後は、後に収穫すべき譲渡担保動産の天然果実 2 についても担保権を行使できるとしています(28条)。他方、法定果実(賃料等)は、上記のとおり物上代位による優先弁済権の行使(9条)が想定されているため、本条の対象から除かれています。

(3)動産譲渡担保権設定者による譲渡担保動産の使用収益権

本法は、従前の解釈のとおり、設定者は目的物を使用収益ができ(29条1項)、また当該使用収益にあたり善管注意義務を負う旨を明文化しています(同条2項)。

(4)妨害の停止の請求等

本法は、従前の判例法理を踏襲し、設定者が持つ目的物の使用収益権等の権利が妨害等された場合における設定者の妨害停止、妨害予防および返還請求権を認めています(30条1項)。また、譲渡担保権者についても、その優先弁債権の行使が妨害等された場合における妨害停止および妨害予防請求権を認めています(同条2項)。

集合動産譲渡担保権(実体的効力)

(1)有効要件

本法は、次の事項を指定することにより、将来において属する動産を含むとして定められた範囲(動産特定範囲)によって特定された動産(特定範囲所属動産)を一体として目的とする動産譲渡担保契約が有効であることを明記しています(40条)。

- 譲渡担保動産の種類

- 譲渡担保動産の所在場所その他の事項

条文の規定上、所在場所は特定のための要素の例示に過ぎず、必須の事項とはされていません。また、集合動産譲渡担保契約の該当性の判断にあたっては、将来加入動産が予定されているかが重要です。

なお、担保法制部会では、各動産の経済的または取引上の一体性など集合動産として扱うことを正当化する要件を集合動産譲渡担保権の有効要件に付加することも議論されましたが、判例法理が必ずしもこのような要件を要求していないことなどから、本法は当該要件を規定していません 3。

(2)集合動産譲渡担保権設定者による特定範囲所属動産の処分

集合動産譲渡担保では、通常、設定者が目的動産(在庫等)の処分と補充を繰り返して事業を継続することが想定されます。そこで、本法は、原則として、設定者は特定範囲所属動産を担保権の負担なしに処分可能としています(42条1項本文)。

もっとも、かかる処分権限にも制限があり、次の①または②の場合、当該処分を無効としています(同項ただし書、同条2項)。

- 設定者が担保権者を害することを知って動産を処分した場合

- 契約で定めた処分権限の範囲を超えて動産を処分した場合

この①、②の場合、処分権限がない設定者から動産を譲り受けた第三者の保護のために即時取得(民法192条)の規定が適用されますが、この場合の第三者が、設定者の害意(上記①)や処分権限の超越(上記②)を外部から認識することは通常困難であることから、本法は、かかる第三者が保護されるための即時取得の要件を緩和し、善意で足りる(無過失までは不要)としています(42条3項)。

なお、従前の実務・解釈では、集合動産譲渡担保権の設定者の処分権限について、判例法理である「通常の事業の範囲」内か否かという基準で判断するのが一般的でしたが、当該ルールは明確でないとして、本法は当該ルールに代えて上記の規律を採用しました。

上記のとおり、設定者により目的動産を譲渡可能である旨が法律上の原則とされましたので、設定者の処分権限の範囲に関する合意内容を契約書に明記することが、これまで以上に実務上重要になったといえます。

(3)動産の補充等による価値の維持義務

従前の実務・解釈においても、設定者の担保価値維持義務自体は一般に認められてきました。

本法は、上記のとおり、集合動産譲渡担保権には目的動産の処分と補充を繰り返すという特性があることに鑑み、設定者は、正当な理由がある場合を除き、担保権者を害しないように、動産の補充等によって集合動産の一体価値を維持する義務を負うとの明文規定を置きました(43条)。

なお、担保法制部会の議論では、補充義務を負わない「正当な理由」の例として、やむを得ない事業規模縮小に伴う在庫の圧縮等があるとされており、実務上参考になります 4。

(4)集合動産譲渡担保権に基づく物上代位

本法は、従来の判例法理も踏まえ、設定者が目的物について上記の補充義務を履行する限りは、集合動産担保権者は目的物の滅失等の場合における物上代位権を行使することができないとしています(44条)。

債権譲渡担保権(実体的効力)

従前の実務・解釈では、債権譲渡担保権の目的債権の弁済期の到来後、被担保債権の弁済期到来前における、担保権者による目的債権の取立ての可否について見解が分かれていました。

本法は、現行法の債権質(民法366条3項)の規律などを参考にし、担保権者は、目的債権の弁済期が到来した場合であっても、被担保債権の弁済期が到来していない限り、目的債権を取り立てることはできず、第三債務者にその弁済すべき金額を供託させることができるに過ぎないという規律を採用しています(48条4項)。もっとも、第三債務者は、担保権者による取立権限の有無を認識し得るとは限らないことから、第三債務者の保護のために、第三債務者は対抗要件を具備した担保権者に対する弁済等をもって設定者に対抗できるとしています(同条1項前段)。

集合債権譲渡担保権(実体的効力)

集合債権譲渡担保権設定者による特定範囲に属する債権の取立てについて、本法は、集合債権譲渡担保契約に設定者が取立権限を有する旨の定めを置いた場合は、設定者は特定範囲に属する債権の取立てができるとしています(53条1項)。本条の存在により、設定者の取立権限の有無やその喪失事由について契約書に明記することが実務上いっそう重要になったといえます。

譲渡担保権の対抗要件および優劣関係

動産譲渡担保権

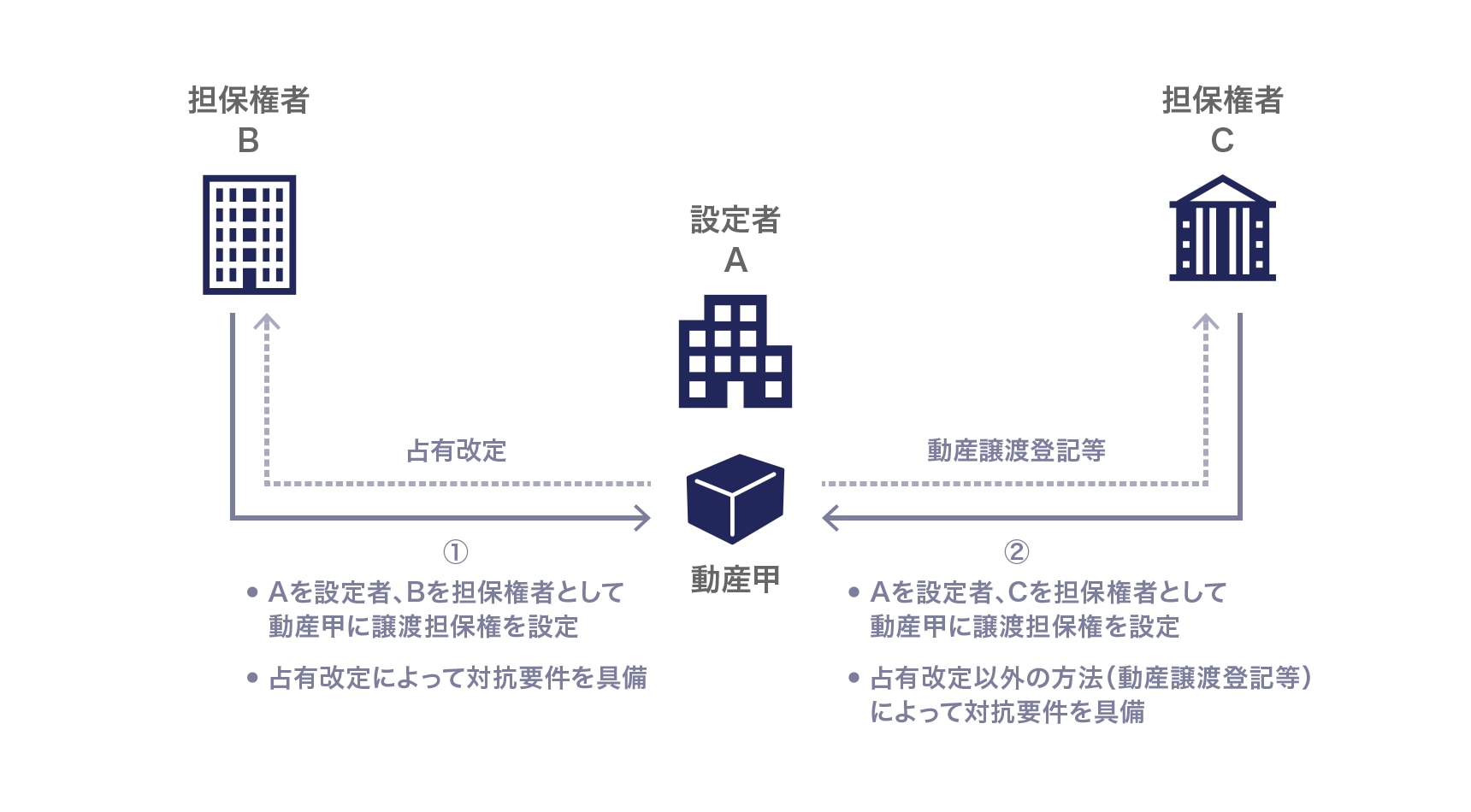

(1)占有改定で対抗要件を備えた動産譲渡担保権の順位の特例(占有改定劣後ルール)

従前の実務・解釈では、占有改定 5 も引渡しの一種であり動産譲渡担保における対抗要件具備の方法(民法178条参照)の1つとされており、そのこと自体は本法でも維持されています。しかし、占有改定は動産譲渡担保権の設定の事実が外形上明らかとならない占有状態であり、その公示性の低さから、対抗要件の具備方法として問題があることが指摘されてきました。

そこで、本法は、占有改定によって対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、占有改定以外の方法(動産譲渡登記を含みます)で対抗要件を備えた他の約定担保権(動産譲渡担保権、動産質権および企業価値担保権)に劣後するという占有改定劣後ルールを採用しています(36条1項)。すなわち、この占有改定劣後ルールのもとでは、次の例において、Bの譲渡担保権は先に占有改定によって対抗要件を具備したにもかかわらず(下図①)、その後に占有改定以外の方法(動産譲渡登記等)によって対抗要件を具備したCの譲渡担保権に劣後することになります(下図②)。

動産譲渡担保権の占有改定劣後ルール

他方、この占有改定劣後ルールの採用後に、占有改定であっても対抗要件を具備することの意味としては、次のような点が考えられます(筆者私見)。

- 動産譲渡担保権について占有改定で対抗要件を具備しておけば、第三者(目的物の譲受人や、設定者が倒産した場合の管財人等)に対抗できる。

- 動産譲渡担保権について占有改定で対抗要件を具備しておけば、その後に同じく占有改定で対抗要件を具備した動産譲渡担保権者等に対しては、担保権の優先順位で優先できる。

- 動産譲渡担保権が後述の牽連性のある金銭債務を担保する場合(37条)、占有改定を受けておけば、その後に現れた動産譲渡担保権者等が占有改定以外の方法で対抗要件を具備したとしても、(牽連性のある金銭債務を担保する限度で)担保権の優先順位で優先できる。

この占有改定劣後ルールは、これまでの動産譲渡担保権の優劣関係のルールを大きく変えるものであり、後述3-1(2)の牽連性担保権(37条)の場合を除き、担保権者が担保権の順位保全を図るには、占有改定以外の方法(譲渡登記等)で対抗要件を具備することが必要になるなど、実務への影響は非常に大きいといえます。

動産譲渡担保権の対抗要件の具備方法と優劣関係(筆者私見)

| 対抗要件の具備方法 | 競合時の優劣関係 |

|---|---|

| 占有改定 |

|

| 占有改定以外の方法 | 対抗要件の具備時点の先後(32条、35条) |

※後述3-1(3)のとおり、権利の得喪に係る対抗要件が登記・登録である動産については適用除外あり(46条)

なお、本法は、占有改定以外の方法により対抗要件を具備した場合であっても、設定者が目的動産を直接占有するに至った場合には占有改定の方法により対抗要件を具備したとみなすという、占有改定劣後ルールの潜脱防止策も規定しています(36条2項)。

占有改定劣後ルール(36条1項)については附則に特別の定めがあり、緩衝措置として、本法の施行後2年以内に動産譲渡登記をすることで、当初の優先順位の保全を図ることができるとされています(附則5条1項)。

(2)被担保債権が牽連性のある金銭債務である場合(牽連性担保権)の特別ルール

本法は、牽連性のある金銭債務のみを担保する動産譲渡担保権について、引渡しなくして第三者に対抗でき(31条1項)、担保権の競合の場合の優劣においても、動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡時に占有改定以外の方法により引渡しがあったとみなすとしています(同条2項)。

牽連性のある金銭債務の範囲は、次の①または②とされています。

- 目的動産の代金債務

- 債務者から委託を受けた者が当該代金債務を履行したことによって生じる当該債務者に対する求償権に係る債務

(① 、②のいずれの場合もその利息、違約金、権利の実行費用、損害賠償請求権を含みます)

なお、目的財産の代金の支払に充てるために負担した金銭債務については、その外延が不明確であることなどから、牽連性のある金銭債務の範囲には含められていません。たとえば、融資先がある動産の購入代金のために債務者に金員を貸し付け、債務者が当該金員をもとに購入した動産について融資先の貸付債権を被担保債権として譲渡担保権が設定したとしても、ここでいう牽連性のある金銭債務に該当しないため、留意が必要です。

また、被担保債権に牽連性のある金銭債権を一部でも含む動産譲渡担保権(上記の牽連性のある金銭債務のみを担保する場合と、当該債務とともにそれ以外の債務を担保する場合の両方を含みます)は、当該金銭債務を担保する限度において、他の動産担保権に優先するとされています(37条本文)。もっとも、かかる特別の優先には時期的な限界があり、競合する他の担保権者が担保価値を把握したと認められる時点以前(同時を含みます)に、目的動産の引渡し(占有改定を含みます)を受ける必要があります(同条ただし書)。

このように、牽連性担保権を政策的に有利に扱う理由は、目的動産は売主の売却により債務者の財産を構成するに至ったことから、当該売買代金については当該動産から優先弁済を受けられることが実質的公平性に資するといった点などにあると考えられます。

牽連性担保権の対抗要件および優劣関係(筆者私見)

| 対抗要件具備 の要否 |

対抗要件の具備方法 | 競合時の優劣関係 | |

|---|---|---|---|

① 牽連性のある金銭債務のみを担保する動産譲渡担保権 |

不要(31条1項) | − |

|

② ①の債務とともにそれ以外の債務を担保する動産譲渡担保権 |

必要 | 引渡し(民法178条) |

|

③ ①②以外の動産譲渡担保権(①の債務を担保しない動産譲渡担保権) |

必要 | 引渡し(民法178条) |

|

(3)適用除外

権利の得喪に係る対抗要件が登記・登録である動産(登録自動車等)については、登記・登録の公示制度の趣旨等に照らして、上記の占有改定劣後ルール(36条)、牽連性担保権の特別ルール(31条、37条)のほか、集合動産譲渡担保権の効力の規律(40条以下)の適用から除外されています(46条)。

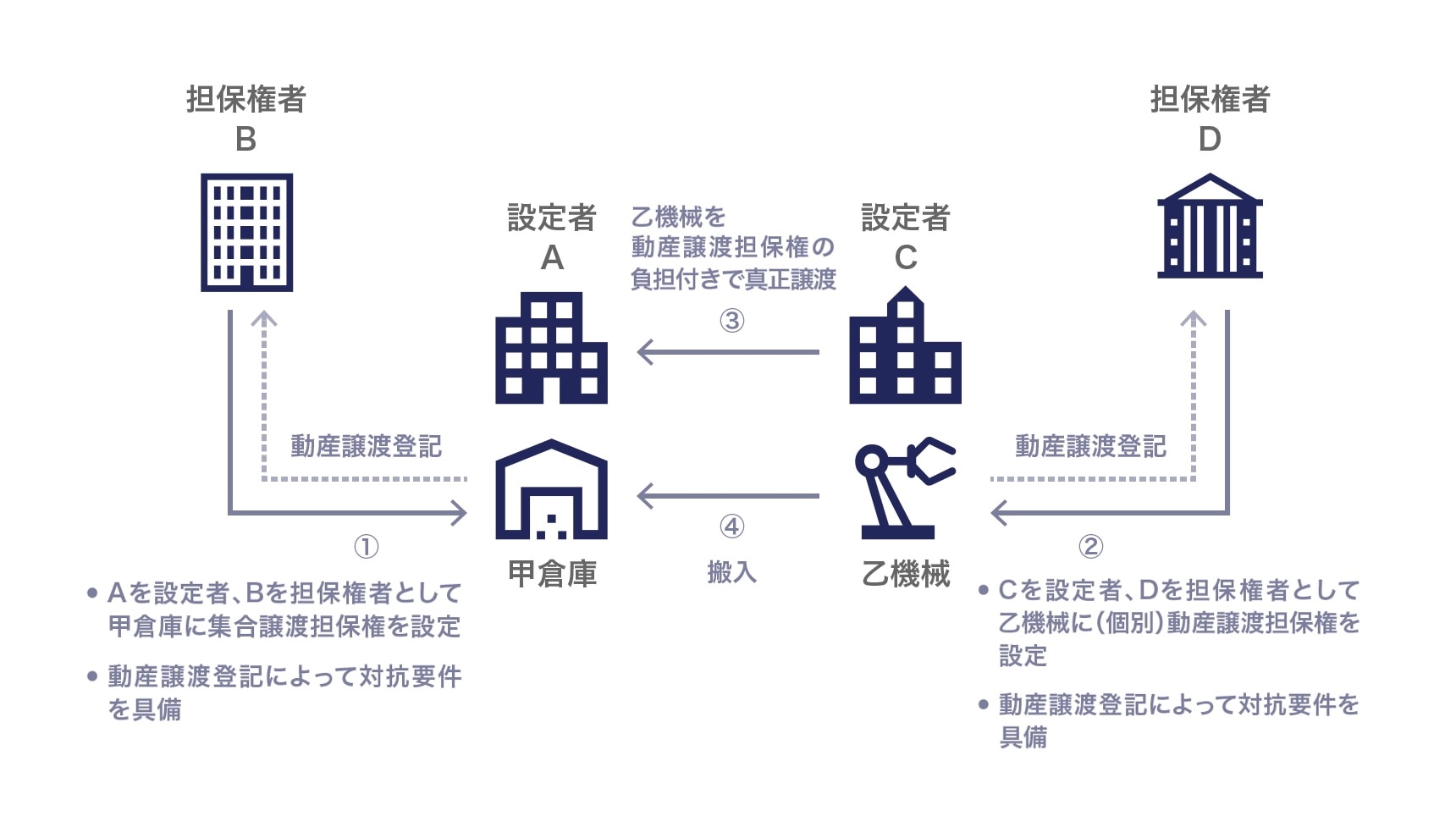

集合動産譲渡担保権

集合動産譲渡担保の対抗要件の具備方法・時期について、本法は、従前の判例や実務を基本的に踏襲し、初めに動産の全部の引渡しを受けることで、その後に動産特定範囲に加入した個別動産についても対抗力が及ぶとし(41条1項)、また当初の動産の引渡しを受けた時点で対抗要件を具備したとの考え方(対抗要件具備時説)を採用していると考えられます。

もっとも、集合動産譲渡担保権と個別動産譲渡担保権・動産質権が競合する場合には結論の妥当性から例外的に加入時説を採用し、競合の対象となる動産について、集合動産譲渡担保権の対抗要件具備時または集合動産に属した時のいずれか遅い時に引渡しを受けたとみなされるとしています(同条2項)。具体的には、担保法制部会の議論では、以下の例において、同条2項の適用の結果、Dの担保権がBの担保権に優先するとされています 6。

- Aを設定者、Bを担保権者として甲倉庫に集合動産譲渡担保権を設定し、動産譲渡登記によって対抗要件を具備

- Cを設定者、Dを担保権者として、乙機械に(個別)動産譲渡担保権を設定し、動産譲渡登記によって対抗要件を具備

- Cが乙機械を動産譲渡担保権の負担付きでAに真正譲渡した

- Aは、乙機械を甲倉庫に搬入した

集合動産譲渡担保権についての対抗要件の特例

債権譲渡担保権

本法は、債権譲渡担保権の対抗要件については現行法のルール(民法467条1項・2項、動産債権特例法4条1項・2項)に従い、またその競合時の優劣関係は、従前の実務・解釈を維持し、民法467条2項に規定する確定日付のある証書による通知または承諾の時点との前後によるとしています(49条、51条)。

譲渡担保権の実行

動産譲渡担保権の実行

(1)実行方法の種類

本法は、動産譲渡担保権の実行方法として、私的実行(①帰属清算方式、②処分清算方式)と、③競売の3種類を併存的に認めています。

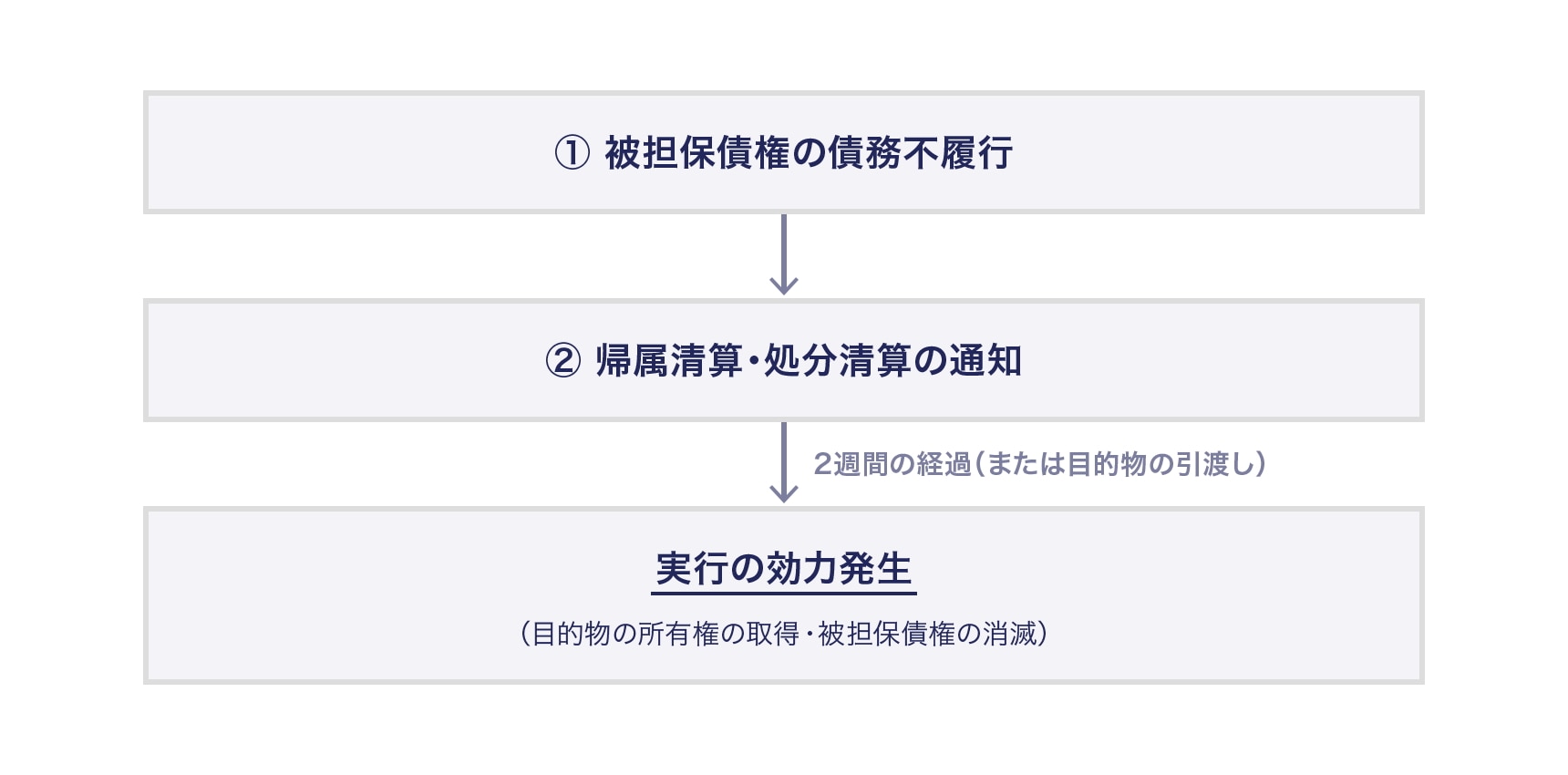

(2)私的実行(帰属清算方式または処分清算方式による実行)のプロセス

動産譲渡担保の実行に関して、判例上、設定者が目的物の受戻しが可能な時期的な限界は、①帰属清算方式の譲渡担保では清算金の支払もしくはその提供または清算金が生じない旨の通知の時点、②処分清算方式の譲渡担保では、その処分の時点までとされており、それぞれその時点で被担保債権が消滅すると考えられていました。

本法は、動産譲渡担保権の帰属清算方式および処分清算方式のいずれの実行の場合でも、上記判例の考えを参考にしつつ、下図のとおり、①被担保債権の不履行後に、②担保権者が設定者に対して帰属清算または処分清算譲渡の通知を行い、③その清算通知の時から2週間の経過時または担保権者(もしくは処分清算譲渡を受けた第三者)が目的物の引渡しを受けた時のいずれか早い時(帰属・処分清算時)に、④担保権者(または処分清算譲渡を受けた第三者)による目的物の所有権の確定的な取得や、目的物の価額の限度での被担保債権の消滅といった実行の効力が生じるとしています(60条1項、61条1項)。

動産譲渡担保権の私的実行のプロセス

ここでのポイントは、本法は、担保権者による清算通知を必要とし、また、実行の効力の発生時期は、当該通知の時点ではなく、そこから2週間が経過した時(または担保債権者等による目的物の実際の占有の取得時)である点です。2週間という一律の猶予期間が設けられたことにより、当該目的物が設定者の事業の継続にとって不可欠な事例において、設定者に目的物の受戻し等の機会が確保されています。

また、本法上、清算の通知には、合理的な方法で算出した帰属・処分清算時における目的動産の見積価額・算定根拠を記載しなければなりません(60条1項2号・同条2項、61条2項2号・同条3項)。なお、担保法制部会の議論では、見積価額が著しく不合理である場合には、清算通知(ひいては譲渡担保権の実行)の効力は否定されるとされていますので、留意が必要です 7。

目的物の価額が被担保債権の額を上回る場合には担保権者は設定者に対してその差額を清算金として支払わなければならず(60条4項前段、61条5項前段)、かかる清算金の支払債務と目的動産の引渡し債務は同時履行の関係に立つとしています(60条5項、61条6項)。

なお、本法は、当初の設定者が目的動産に係る権利を担保権者の承諾を得ずに第三者に譲渡していた場合、かかる第三者(すなわち、その時点における設定者)が誰であるかを特定する手間を担保権者に負わせないため、担保権者はかかる第三者ではなく、当初の設定者に対して清算通知や清算金の支払をすれば足りるとしています(60条3項・4項後段、61条4項・5項後段)。

(3)後順位の動産譲渡担保権者による実行

従前の判例は後順位の譲渡担保権者による私的実行を否定しましたが、その理由は先順位の担保権者の実行時期・方法の利益の保護等のためとされています。

そこで、本法は、先順位の担保権者の全員が同意した場合には、後順位の担保権者による私的実行も可能としています。なお、先順位の担保権者の同意なくされた後順位の担保権者による私的実行の効力は無効とされ(62条1項)、かかる後順位の担保権者から目的物を譲り受けた第三者の保護は即時取得の成否によります。

(4)担保権の実行に必要な行為の受忍義務

本法は、被担保債権について不履行があった場合、設定者は、担保権者による目的物の評価または処分に必要な行為を拒むことができない受忍義務を負うとしています(63条)。具体的には、目的物の価額評価を目的とした、設定者の占有下にある目的物の保管場所への立入りの許容などが考えられます。

(5)動産譲渡担保権者による他の動産譲渡担保権者等に対する通知

本法は、動産譲渡登記を具備した担保権者に対して、譲渡担保権の実行に際し、その担保権に係る動産譲渡登記の担保目録上競合する他の譲渡担保権者または留保売主等への通知を求めています(64条1項)。先順位譲渡担保権者が私的実行した場合における後順位譲渡担保権者の優先弁済権の行使方法は、設定者が取得する清算金請求権への物上代位が考えられるところ、本条の通知によって後順位譲渡担保権者によるかかる物上代位権の行使の機会などを確保しようとするものです。

担保権者が本条の通知を怠ったことによって権利行使の機会を奪われて損害を被った後順位担保権者は、先順位譲渡担保権者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を取得し得ると考えられることから、譲渡担保権者としては本条の通知を怠ることがないよう留意する必要があります。

(6)清算金の支払に関する処分の禁止

本法は、譲渡担保について、後順位担保権者による清算金に対する物上代位の機会を保障するため、仮登記担保契約に関する法律6条の規定を参考に、設定者は、将来債権である清算金債権について債権譲渡、質権設定等の処分ができず(65条1項)、また担保権者が期限の利益を放棄して清算金の弁済をしても、これを後順位の担保権者等に対抗できないとしています(同条2項)。

(7)強制執行等の特例

本法は、動産譲渡担保権者は、競売(民事執行法190条以下)によっても実行でき(72条1項)、また他の債権者が当該動産について申し立てた強制執行および担保権の実行としての競売において、配当要求できるとしています(同条2項)。また、従前の判例や譲渡担保権者の私的実行の利益を考慮し、動産譲渡担保権者は、他の債権者による強制執行によると無剰余となる場合、当該強制執行の不許を求めて、第三者異議の訴えを提起できるとしています(73条)。

(8)動産譲渡担保権の実行のための裁判手続

本法は、実行的かつ簡易迅速な動産譲渡担保権の実行のために、以下の3つの裁判手続を置いています。

- 動産譲渡担保権の実行のための保全処分(75条)

- 動産譲渡担保権の実行のための引渡命令(76条)

- 動産譲渡担保権の実行後の引渡命令(78条)

たとえば、上記②や③では、設定者などが被担保債権の不履行後も任意に目的動産を引き渡さないようなケースで、担保権者は裁判所から当該動産の引渡命令を得ることができるとされています。

集合動産譲渡担保権の実行

(1)実行時の規律

本法は、集合動産譲渡担保権者が担保権を実行しようとするときは、設定者に対するその旨の通知を要求しています(66条1項)。ここでのポイントは、この実行通知の目的は実行の対象となる動産を確定させることにあり、そのために、この実行通知の到達には、その後に特定範囲に加入した新規加入物には担保権の効力が及ばないとする効果(同条2項)と、設定者はその時点で集合動産の構成部分である個々の動産について処分権限を喪失する効果(同条3項)が結び付いているという点です。

なお、実行通知の到達から実行までの間に新規加入物が混入した場合、担保権の効力が及んでいる動産か否かの区別ができず、強制執行が困難になるなどの問題があることから、本法は、実行通知の到達時に集合動産に属していた動産と外形上区別することができる状態で保管する方法により分別管理されていない動産は、実行通知の到達時に特定範囲に属していたものと推定するルールを置いています(同条4項)。

また、担保権者による実行通知の撤回は、集合動産の全部または一部の実行時までに限られ、かつ、設定者の同意を条件として認められ、その遡及的な撤回によって害される第三者を保護する規定を置いています(68条)。

(2)集合動産譲渡担保権者による超過分の金銭の組入義務等

本法は、一般債権者への弁済原資を確保するため、集合動産譲渡担保権者による回収額が一定額を超える場合の金銭の組入制度を新たに導入しています。これは、集合動産譲渡担保権の担保範囲の広範性ゆえに一般債権者の引当財産が著しく減少するおそれがあり、また、集合動産譲渡担保権の目的財産の価値の維持・増加には、その仕入先や従業員等の寄与が不可欠であることなどを踏まえて、一定の範囲で担保権者の優先弁債権を制限し、政策的に一般債権者の保護を図るものです。

具体的には、設定者の倒産手続開始の前後に実行された集合動産譲渡担保権について(ただし、倒産手続の申立てから1年以上前に既に実行されたものは対象外)、その被担保債権の回収額が、以下のうちいずれか大きいほうの額を超える場合、担保権者は当該超過額の金銭を破産財団等に組み入れなければならないというものです(71条)。

- 集合動産譲渡担保権の目的動産の評価額の10分の9

- 当該集合動産譲渡担保権の実行費用および最先順位の集合動産譲渡担保権の被担保債権の元本の合計額

組入額の算定基準としては、目的動産の価値を基準とする考え方を基本としつつ(上記①)、融資時における目的動産の担保価値の評価への影響や、元本部分は直接的に設定者の財産の増加に寄与していることを考慮し、最も優先する担保権について元本の全額回収ができない場合には組入義務が発生しないようにすることで(上記②)、バランスが取られています。

(3)動産特定範囲に属する動産に対する差押え等

本法は、動産特定範囲に属する動産に対する差押え等があった場合も、集合動産担保権の固定化のトリガーになるとし、動産の所在場所を基準としてその効果を定めています(69条、70条)。

債権譲渡担保権の実行

本法は、従前の実務・解釈を踏襲し、債権譲渡担保権者は、被担保債権について不履行があったときは、目的債権の取立権限を取得するとしています(92条1項前段)。また、本法は、かかる目的債権の直接の取立てのほか、帰属清算方式および処分清算方式の実行方法を認めています(93条。たとえば、期限未到来の目的債権を売却処分して実行することなどが考えられます)。

集合債権譲渡担保権の実行

(1)実行時の規律

本法は、集合債権譲渡担保について、設定者に目的債権の取立権限を付与し、その取立権限の喪失事由を定めるとともに、第三債務者を保護するための規律を置いています。すなわち、上記のとおり、契約に定めを置いた場合は、設定者は目的債権の取立権限を有するところ、被担保債権の不履行後の担保権者による通知によって設定者はかかる取立権限を失うとしています(94条本文)。

また、第三債務者はかかる通知の有無を容易に認識できないことから、担保権者の第三債務者への通知がなければ設定者の取立権限の喪失を第三債務者に対抗できないとしています(本条ただし書)。なお、本法では、集合債権譲渡担保権者は、被担保債権の債務不履行があれば目的債権の取立権限を取得することが前提とされています(92条1項前段)。

各場面における、個別・集合債権譲渡担保権の目的債権に対する本法上の設定者・担保権者の取立権限・弁済受領権限の所在等については、下表の整理のとおりです(筆者私見)。

個別債権譲渡担保権

- 取立権限

| 契約締結時~被担保債権 の債務不履行前 |

被担保債権の債務不履行後 | |

|---|---|---|

| 設定者 |

|

|

| 担保権者 |

|

|

- 弁済受領権限

| 契約締結時~被担保債権の債務不履行前 | 被担保債権の債務不履行後 | |

|---|---|---|

| 設定者 |

|

|

| 担保権者 |

|

|

集合債権譲渡担保権

- 取立権限

| 契約締結時~被担保債権 の債務不履行前 |

被担保債権の債務不履行後 | 倒産手続開始決定 | |

|---|---|---|---|

| 設定者 |

|

|

|

| 担保権者 |

|

|

|

- 弁済受領権限

| 契約締結時~被担保債権 の債務不履行前 |

被担保債権の債務不履行後 | 倒産手続開始決定 | |

|---|---|---|---|

| 設定者 |

|

|

|

| 担保権者 |

|

|

|

(2)集合債権譲渡担保権者による超過分の金銭の組入義務等

本法は、集合債権譲渡担保についても、上記の集合動産譲渡担保権と同様、超過分の金銭の組入制度を採用しています(95条、71条)。

倒産手続における譲渡担保権等の取扱い

別除権等としての取扱い

本法は、設定者の法的倒産手続(破産、民事再生、会社更生)において、譲渡担保権や留保所有権が、他の担保権と同様、取戻権ではなく別除権等として取り扱われるとしています(97条、111条。詳細は下表参照)。

| 設定者の手続 | 譲渡担保権者・留保所有権の取扱い |

|---|---|

| 破産手続 | 別除権 (譲渡担保財産が破産財団に属しない場合は準別除権) |

| 再生手続 | 別除権 |

| 更生手続 | 更生担保権 |

| 特別清算手続 | 担保権 |

| 承認援助手続 | 担保権 |

集合動産・債権譲渡担保権の設定者が倒産した場合の規律

(1)集合動産・債権譲渡担保権の効力

従来の実務・解釈では、設定者が倒産した場合の集合動産・債権譲渡担保権の効力について見解が分かれていましたが、本法は、以下のようなルールを採用しています。

- 設定者の倒産後の新規加入動産、債権には、担保権の効力は及ばない(106条、・66条2項、107条1項・、2項本文)。

- 設定者は、集合担保の構成動産・債権の処分・取立権限を喪失する(106条、・66条3項、107条3項、・94条本文)。なお、集合債権譲渡担保権においては、第三債務者への対抗には通知も必要(107条3項、・94条ただし書)。

- 上記①の例外として、再建型の倒産手続(民事再生、会社更生)の場合に限り、当事者間の担保権の効力に関する「別段の定め」を認める(107条2項ただし書)。

- 上記③の「別段の定め」を置いた場合、設定者の再建型法的手続の開始決定後に、担保権者が担保権の実行により被担保債権を回収したときは、担保債権者は設定者・管財人に対して一定の償還義務を負う(107条4項)。

債権譲渡担保権の特別ルール

本法が、上記①・②を採用したのは、倒産手続開始後の権利義務の内容の明確性や、倒産財団の費用負担で増加・発生した動産・債権を担保権者への優先弁済に充てるのは不平等であるといった考慮によるものです。

なお、上記②には、設定者の事業継続の困難化をもたらし得る弊害がありますが、これには後述5-2(2)の取消命令(99条〜104条)で対処することが想定されています。上記③・④は、一時点の債権のみでなく、将来発生する債権の価値を含む事業全体の価値を評価して与信するプロジェクト・ファイナンスのような事案を念頭に、担保権の効力を当事者の合意に委ねつつ、設定者自体が存続するために弁済を要した共益費用の支出額について、担保権者に被担保債権の回収額から償還させるという発想に基づくものです。

(2)担保権実行手続の中止命令・取消命令

「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「本整備法」といいます)は、従前の実務・解釈を踏まえて、設定者の倒産手続の中で譲渡担保権の実行手続が裁判所の「中止・禁止命令」の対象になることを前提に(97条3項〜6項参照)、同命令に係る各倒産法の条文を改めています(本整備法19条、21条、23条)。

また、本法は、再建型の倒産手続における集合動産・債権譲渡担保権等の実行手続に対する「取消命令」の制度を新たに設けています(99条〜104条)。すなわち、実行通知(66条3項、94条本文)や設定者の倒産(106条、107条3項)によって上記のとおり設定者が集合担保の構成動産・債権の処分・取立権限を一度喪失したとしても、これらの権限を設定者に回復させて事業の継続を可能にするために(上記の中止・禁止命令には、喪失したこれらの権限を設定者に回復させる効果まではないため、かかる目的を実現できません)、実行通知等に対する取消命令の制度を新設しています。

なお、取消命令の担保権者に及ぼす影響の大きさから、中止・禁止命令の要件に加えて、「事業の継続のために特に必要」との要件が加重され、また立担保が必要としています(99条1項本文等)。さらに、取消命令にも時期的な限界があり、既に行われた担保権実行の効力は否定されないとしています(同条2項等)。

(3)再生手続開始の申立て等を権限の消滅事由とする特約の無効

本法は、集合動産・債権譲渡担保権の設定者に係る再生・更生手続の申立てやその開始原因事実の発生を理由に、その目的財産の処分・取立権限を設定者から喪失させる契約上の特約を無効とする規定を置いています(105条)。これは、従前の実務・解釈での確立した取扱いとはいえませんが、かかる特約があると上記の取消命令の対象行為が存在せず、その実効性が損なわれることなどから、本条が置かれました。

(4)動産特定範囲に動産を属させる行為に関する否認等

従前の実務・解釈において、集合動産・債権譲渡担保権の設定者が危機時期後に動産・債権を集合担保に加入させる行為が倒産法上の否認の対象になるかが問題とされていました。

本法は、設定者が、もっぱら担保権者に弁済を受けさせる目的でかかる行為をした場合、当該動産・債権を目的とする担保の供与があったとして、倒産法上の偏頗行為否認 8 の規定の対象になることを明記しています(108条)。

所有権留保

定義

本法は、二当事者間の所有権留保契約の場合のほか、いわゆる三者間所有権留保契約、すなわち、信販会社等の第三者が目的物の代金債務等を立替払いし、買主に対する求償債務を担保するために目的物の所有権が当該第三者に留保される契約についても、所有権留保契約の定義に含まれるとして、所有権留保契約の規律の対象にしています(2条16号)。

留保所有権の対抗要件

本法は、留保所有権の対抗要件について、従前の判例の結論や実務を踏まえて、所有権留保の目的動産との間に牽連性のある債権のみを被担保債権とする所有権留保(以下「狭義の所有権留保」といいます)については、引渡しがなくても第三者に対抗できると明示しています(109条2項)。ただし、権利の得喪に係る対抗要件が登記・登録である動産(代表例として登録自動車)については、登記・登録の公示制度の趣旨に照らして、たとえ狭義の所有権留保であっても、この対抗要件不要ルールの対象外とし、今後も第三者に対抗するには登記・登録が必要としています(同項かっこ書)。

狭義の所有権留保以外の所有権留保(すなわち、所有権留保の目的である動産との間に牽連性のない債権を被担保債権に含む所有権留保。以下「拡大された所有権留保」といいます)については、今後も第三者への対抗には対抗要件具備が必要としています(同条1項)。

再生手続開始の申立て等を解除事由とする特約等の無効

本法は、従前の判例を踏まえて、留保買主等に係る再生・更生手続の申立てやその開始原因事実の発生を理由に、留保売主等に所有権留保契約の解除権を付与する契約上の特約は無効であることを明確にしています(110条)。

譲渡担保契約の規定の準用

本法は、担保取引としての譲渡担保権との類似性から、所有権留保について譲渡担保権の規定の大部分を準用するとしています(111条1項)。

その他の財産を目的とする譲渡担保権

本法は、譲渡担保権は、動産、債権以外にも、株式、信託受益権、契約上の地位といった「その他の財産」(2条1号)についても設定できるとしています。

「その他の財産」の内容は、原則的に譲渡できるすべての財産としつつ、規定の必要性や妥当性から、抵当権の目的とできる財産(登録自動車等を除く)や特許権等を対象から除外しています。「その他の財産」を目的とする譲渡担保権については、本法にその効力規定があるほか(55条以下)、その効力および実行について、その性質に反しない限り、債権譲渡担保権の規定が準用されます(58条、96条1項)。

関連諸法の改正(譲渡担保権の登記制度の見直し等)

本法に関連し、動産債権譲渡特例法の必要な改正がなされます。そのうち主要なものは、以下の3つです(本整備法16条)。そのほかにも、関係諸法(民法、民事再生法、会社更生法、会社法等)の必要な改正がなされます。

動産譲渡登記の動産の特定方法の変更

現行の動産債権譲渡特例法では、動産譲渡登記に係る動産の特定方法は、①動産の種類と特質、または②動産の種類と保管場所の所在地です(動産・債権譲渡登記規則8条1項)。

本整備法は、②の「保管場所の所在地」について、動産の保管場所が流動的または大量である場合等に不都合が生じることから、動産の特定方法を、動産の種類およびその他の特定事項とし、保管場所の所在地を必須の要件とはしないよう改めています。

競合譲渡登記の一覧的な目録制度の新設

現行の動産債権譲渡特例法では、登記上で競合する譲渡担保権や、登記外の優先する債権譲渡担保権の有無がわかりにくいといった問題がありました。

本整備法は、かかる問題に可及的に対処するため、競合する譲渡担保権の譲渡登記(競合譲渡登記)を一覧的に記録する目録制度を新設しています。

所有権留保登記の新設

上記6-2のとおり、本法では、拡大された所有権留保について、引渡しが第三者対抗要件であり、占有改定劣後ルールの対象となることから、これに対応する所有権留保登記が新設されます。なお、狭義の所有権留保についても、拡大された所有権留保との区別が困難な場合もあるため、規定上は登記可能です。

-

担保法制部会資料28「担保法制の見直しに関する要綱案のとりまとめに向けた検討(1)」11頁 ↩︎

-

譲渡担保動産における「果実」は、天然果実と法定果実に区別されます。天然果実とは物の自然的用法に従って収取される産出物(例:果物、野菜、牛乳)を指し、法定果実は法律関係から生じる経済的収益(例:賃料)を意味します。 ↩︎

-

担保法制部会資料28「担保法制の見直しに関する要綱案のとりまとめに向けた検討(1)」15頁 ↩︎

-

担保法制部会資料42「担保法制の見直しに関する要綱案のたたき台2」23頁 ↩︎

-

占有改定とは、占有の移転方法の1つで、物を実際には交付せずに、意思表示だけで占有が移転する仕組みです。 ↩︎

-

担保法制部会資料35「担保法制の見直しに関する要綱案のとりまとめに向けた検討(7)」19頁 ↩︎

-

担保法制部会資料37-2「担保法制の見直しに関する要綱案のたたき台1(2)」4頁 ↩︎

-

特定の債権者だけに利益を与える行為(弁済・担保供与等)について、債務者の倒産後に管財人等によってその効力が否定されることを意味します。 ↩︎

弁護士法人大江橋法律事務所

- コーポレート・M&A

- 人事労務

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- ファイナンス

- 訴訟・争訟

- 不動産

弁護士法人大江橋法律事務所