GX推進法・資源有効利用促進法改正案の概要と実務対応

資源・エネルギー

目次

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(GX推進法・資源有効利用促進法改正案)が、令和7(2025)年2月25日に閣議決定されました。本法案は、第217回通常国会において可決された場合、令和8(2026)年4月1日から施行される予定です。

主な改正事項は、脱炭素成長型経済構造(いわゆるグリーントランスフォーメーション(GX))への円滑な移行 1 をさらに推進するための、(1)排出枠取引制度の法定化(排出量の削減)、(2)化石燃料賦課金の徴収措置の具体化、(3)GX分野への財政支援の整備、ならびに(4)再生資源の利用促進および定期報告義務の導入等で、事業者に対して罰則を伴う義務を課す項目もあります。

本記事では、本法案の概要と事業者に求められる対応を解説します。

GX推進法・資源有効利用促進法改正の経緯

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」は、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(以下「GX推進法」といいます)と「資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「資源有効利用促進法」といいます)の2法を改正するものです(以下、それぞれ「GX推進法改正案」、「資源有効利用促進法改正案」といいます)。

| 名称 | 資料 | 所管省庁 | 経過 |

|---|---|---|---|

| 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | 経済産業省 | 令和7(2025)年2月25日閣議決定 |

GX推進法は、GXを実現するための施策として、成長志向型カーボンプライシング構想を具体化するためのカーボンプライシングの実現に向けた制度の基盤を整備すること等を内容として、令和5(2023)年に成立しました。

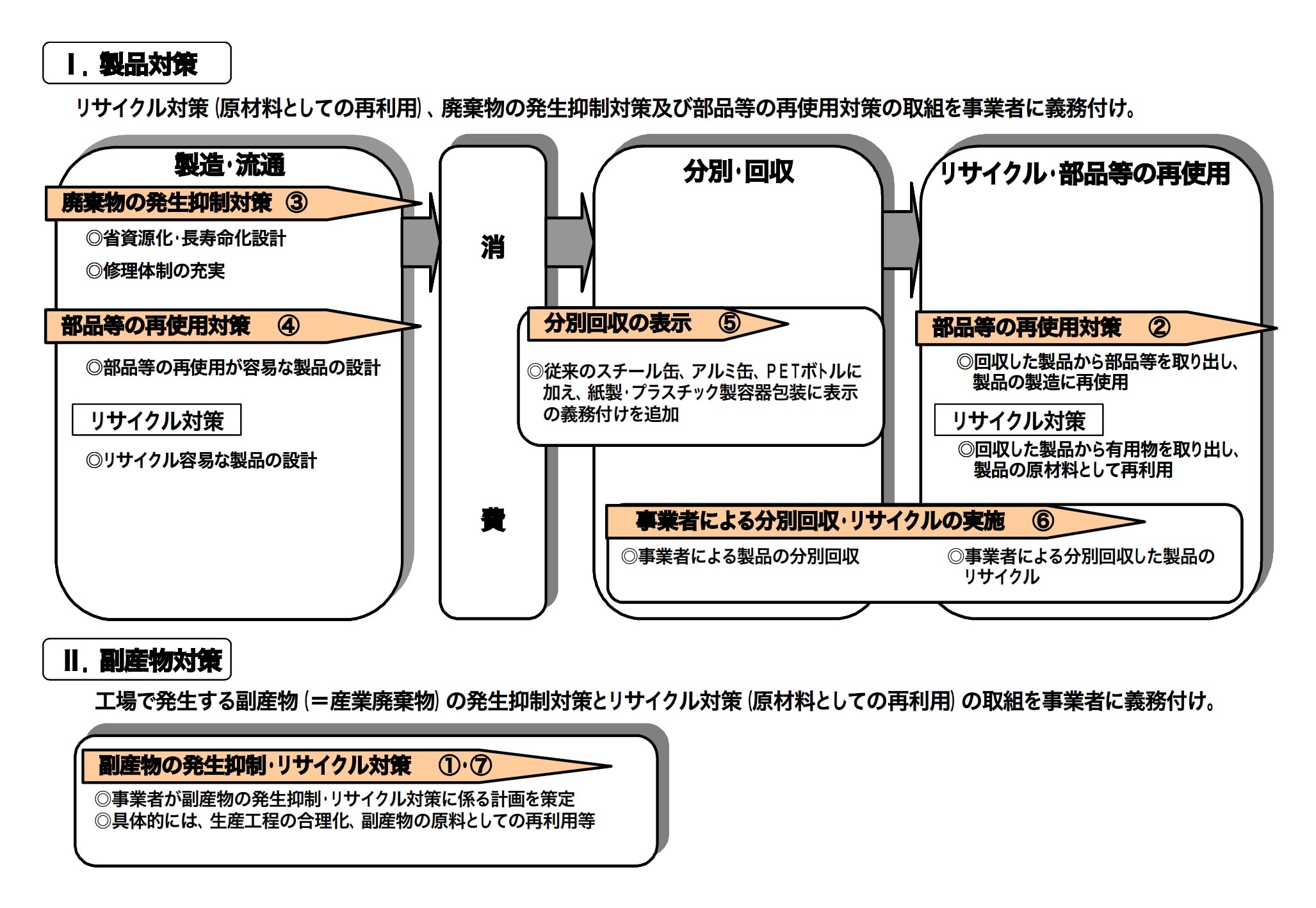

資源有効利用促進法は、事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策の強化、製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策や回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策の実施、および産業廃棄物対策(副産物の発生抑制(リデュース)およびリサイクルの促進)の実施により、循環型経済システム(サーキュラーエコノミー)の構築を目指すこと等を内容として、平成12(2000)年に成立しました。

GX推進法改正の経緯

政府は、GX推進法に基づき、カーボンプライシングの実現に向けた制度の基盤を整備するために、排出枠取引制度を導入・運用しています。排出枠取引制度では、企業ごとに設けられたCO2排出量の「枠」の範囲でCO2を排出できるものとされています。すなわち、同制度においては、各企業が有する排出枠の規模によって企業が排出できるCO2排出量が異なることになるため、企業は当該排出量に応じて不足または余剰の排出枠を企業間で取引することになります。同制度は、このような仕組みを導入することにより、一定規模以上のCO2を排出する企業に対して、集中的に排出削減の取組を促すことを意図しています。

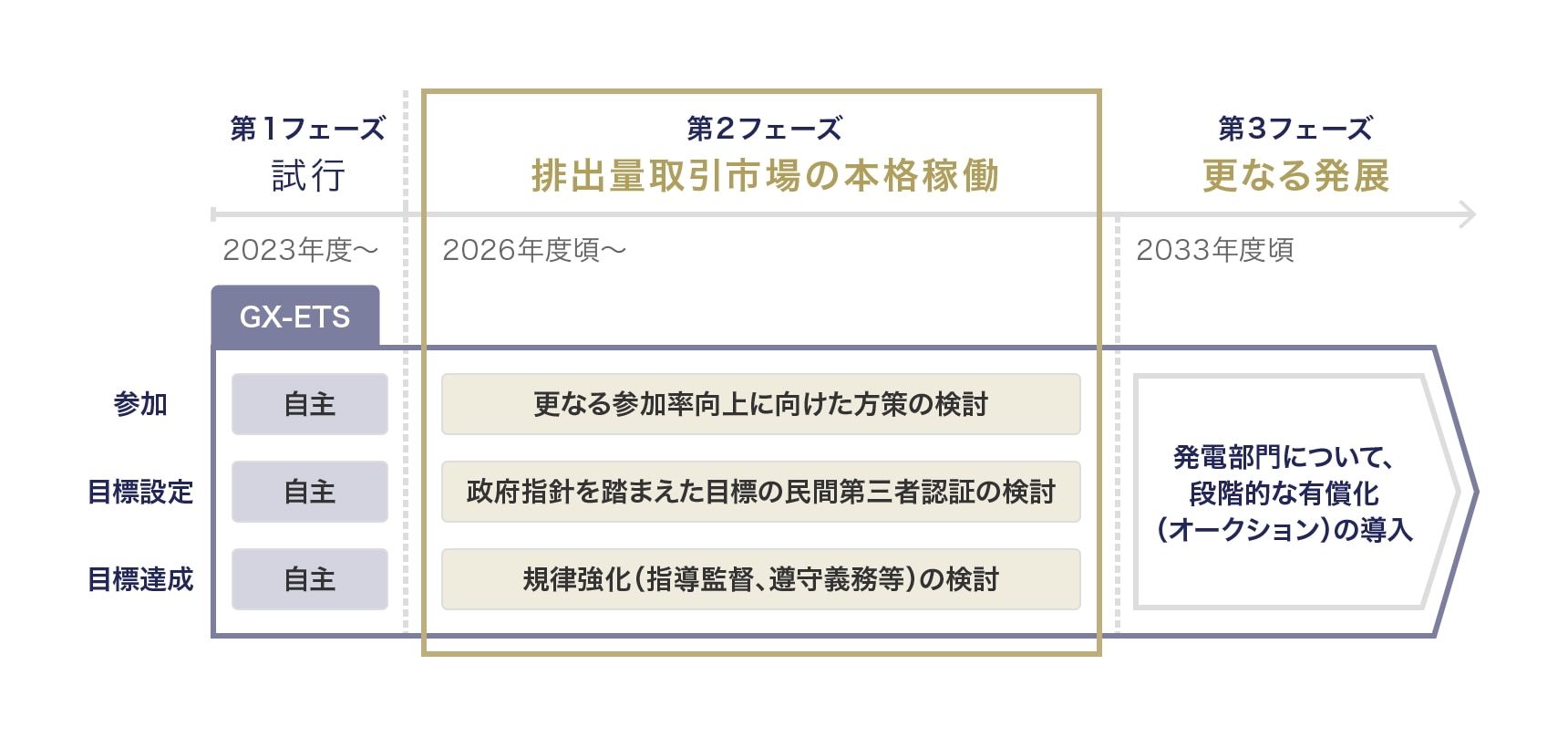

排出枠取引制度は、下図のように第1フェーズ・第2フェーズ・第3フェーズという3段階での発展が予定されています。今回のGX推進法改正では、主に第2フェーズについてのルールが導入され、排出枠取引制度への参加が、企業による自主的な取組から法的義務へと変更されることになります。

排出枠取引制度の段階的発展

資源有効利用促進法改正の経緯

資源有効利用促進法は、以下の対象業種または対象製品について、それぞれ3R対策(Reduce・Reuse・Recycle)に関する取組の内容を「判断基準」として国が定め、事業者に当該基準の遵守を義務付けています。

| ① 特定省資源業種 |

|

| ② 特定再利用業種 |

|

| ③ 指定省資源化製品 |

|

| ④ 指定再利用促進製品 |

|

| ⑤ 指定表示製品 |

|

| ⑥ 指定再資源化製品 |

|

| ⑦ 指定副産物 |

|

「資源有効利用促進法の判断基準省令等の改正について『家電・パソコンに含有される物質に関する情報提供措置を中心に』」11頁

今回の改正では、主に使用済みの製品や副産物発生の抑制、ならびに、再生資源および再生部品の利用の促進に関する所要の措置を導入するべく、再生資源等の利用義務の拡大やサーキュラーエコノミーコマース事業者に関する規制が導入されました。

GX推進法・資源有効利用促進法改正の概要

GX推進法・資源有効利用促進法改正の主な改正事項と影響度

GX推進法・資源有効利用促進法改正の主な改正事項と実務への影響度は以下のとおりです。

| 法令 | 改正事項 | 影響度 | |

|---|---|---|---|

| GX推進法 | (1)排出枠取引制度の法定化(排出量の削減) |

① 排出枠取引制度の法定化(実質的な排出量削減義務や取引参加義務) |

◎ |

| ② 排出枠取引市場の整備 | ◯ | ||

| ③ 価格安定化措置の導入 | ◯ | ||

| ④ 移行計画の策定 | ◎ | ||

| (2)化石燃料賦課金の徴収措置の具体化 | ◯ | ||

| (3)GX分野への財政支援の整備 | △ | ||

| 資源有効利用促進法 | (4)再生資源の利用および定期報告義務の導入 |

① 脱炭素化再生資源の利用義務化 | ◎ |

| ② 環境配慮設計の促進 | ◯ | ||

| ③ GXに必要な原材料等の再資源化の促進 | ◯ | ||

④ CE(サーキュラーエコノミーコマース)の促進 |

◯ | ||

GX推進法・資源有効利用促進法改正の施行スケジュール

本法案は、第217回通常国会において可決された場合、令和8(2026)年4月1日から施行される予定です(本法案附則1条。一部例外あり)。

排出枠取引制度の法定化(排出量の削減)

排出枠取引制度の法定化に関する主な改正事項は以下のとおりです。

① 排出枠取引制度の法定化(実質的な排出量削減義務や取引参加義務) |

脱炭素成長型投資事業者(二酸化炭素の直接排出量が一定規模(10万トン)以上の事業者)は、二酸化炭素の排出を、無償で割り当てられた排出枠の限度におさめる義務を負う。 →排出量の削減および排出枠取引制度に参加することが求められる。 |

GX推進法改正案34条 |

② 排出枠取引市場の整備 |

GX推進機構が排出枠取引市場を運営・管理する。 | GX推進法改正案77条 |

③ 価格安定化措置の導入 |

排出枠の価格の上限・下限を設定し、以下の措置を導入する。

|

GX推進法改正案40条 GX推進法改正案117条 |

④ 移行計画の策定 |

脱炭素成長型投資事業者は、中長期の排出削減目標や、その達成のための取組を記載した移行計画の策定・提出義務を負う。 | GX推進法改正案73条 |

排出枠取引制度の法定化(実質的な排出量削減義務や取引参加義務)

二酸化炭素の年度平均排出量が一定規模(10万トン)以上の事業者(「脱炭素成長型投資事業者」)は、年度ごとに排出量の届出義務を負う(GX推進法改正案33条1項)ほか、業種ごとの特性等を考慮した実施指針(GX推進法改正案32条)により、排出枠(脱炭素成長型投資事業者排出枠)が無償で割り当てられます。

脱炭素成長型投資事業者は、排出する二酸化炭素の量を割り当てられた排出枠内にとどめ、枠を超過した場合は、排出枠を購入する等して排出枠を調達し、二酸化炭素を排出できる量を増やすことが必要となります。脱炭素成長型投資事業者には、当該費用をできるかぎり支払うことのないように二酸化炭素の排出量の削減に取り組むことが期待されており、そのため排出枠を割り当てられた事業者は、二酸化炭素の排出を当該排出枠の限度におさめ、また排出枠取引制度へ参加することが求められています。

また、以下のとおり、排出量実績の報告義務に違反した場合には罰則を科されます。

| 義務の内容 | 義務に違反した場合の罰則等 |

|---|---|

① 排出枠の割当てを受けた年度の翌年度の排出量実績の報告義務(GX推進法改正案35条1項) |

50万円以下の罰金(GX推進法改正案143条5号) |

② 上記①で報告した二酸化炭素の排出実績量と同じ量の排出枠を翌年度に保有する義務(翌年度における二酸化炭素の排出を、報告した排出実績量と同じ量の排出枠の限度におさめる義務(排出量削減義務))(GX推進法改正案36条3項) |

なし |

一方で、二酸化炭素の排出削減により当該年度の排出枠に余剰が生まれた事業者は、排出枠の売却(GX推進法改正案38条1項)・翌年度への繰越し(GX推進法改正案37条2項)が可能となります。

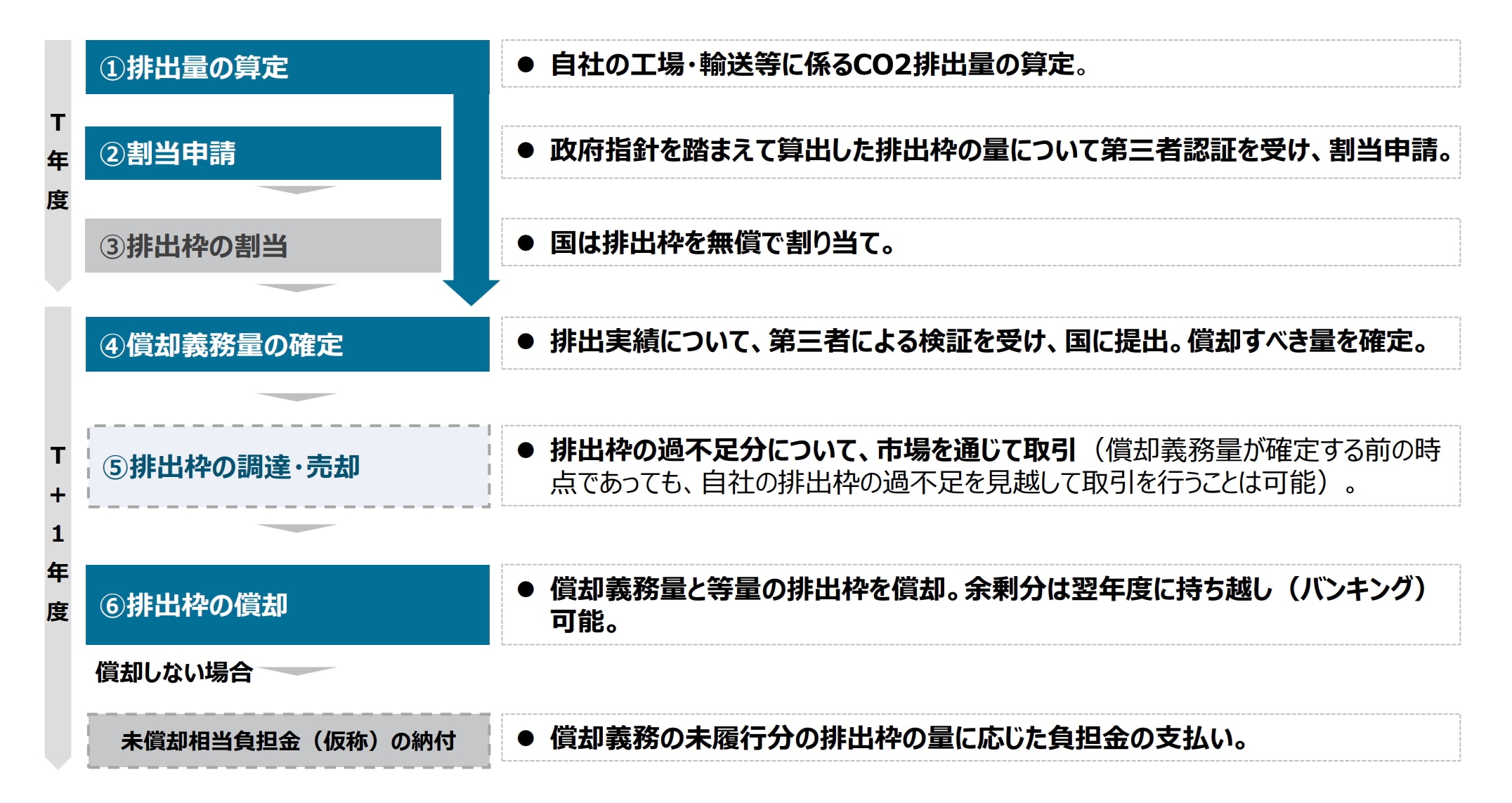

排出枠の割当てから償却に至るまでの手続の全体像は以下のとおりです。

排出枠の割当てから償却までの手続の流れ

なお、一部の自治体(東京都や埼玉県)によって既に導入されている排出枠取引制度とGX推進法上の排出枠取引制度が同じ事業者に適用されないように、後者の対象事業者について調整が進められているため、対象事業者の要件等については今後の動向を注視する必要があります。

排出枠取引市場の整備

GX推進機構(脱炭素成長型経済構造移行推進機構)が、排出枠取引の円滑化と適正な価格形成のために排出枠取引市場を運営します(GX推進法改正案77条)。また、金融機関・商社等の排出枠取引制度対象事業者以外の事業者も、一定の基準を満たせば取引市場への参加が可能となります。

価格安定化措置の導入

事業者の投資判断のための予見可能性の向上と国民経済への過度な影響の防止等のため、排出枠の上下限価格が設定されることとなりました。

たとえば、上限価格に関する制度としては、脱炭素成長型投資事業者排出枠の価格高騰時には、事業者が一定価格をあらかじめ政府に支払うことで、当該排出枠を償却し、削減義務を履行したものとみなす措置(GX推進法改正案40条)が導入されます(参考上限取引価格(GX推進法改正案39条)の導入)。

また、下限価格に関する制度としては、脱炭素成長型投資事業者排出枠の平均売買取引価格が、経済産業省大臣が定める脱炭素成長型投資事業者排出枠の調整基準取引価格(GX推進法改正案116条)を下回る場合には、GX推進機構が当該排出枠を買い入れることができます(GX推進法改正案117条)。

移行計画の策定

脱炭素成長型投資事業者は、毎年度、主務省令で定める基準に従い、中長期の排出削減目標や、その達成のための取組を記載した計画(移行計画)を策定のうえで、経済産業大臣および当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣に提出する義務を負います(GX推進法改正案73条)。

なお、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)においても、特定事業所排出者に対し、原則として、温室効果ガス排出量についての定期的な報告を義務付けています。

化石燃料賦課金の徴収措置の具体化

化石燃料賦課金の徴収に関する主な改正事項は以下のとおりです。

| 化石燃料採取者等から徴収される化石燃料賦課金(令和10(2028)年度開始)の支払いや執行方法の手続に関する事項を規定する。 | GX推進法改正案11条~26条 |

2028年度(令和10年度)より、化石燃料採取者(原油、石油製品、ガス状炭化水素(LNG等)、石炭の採取・輸入事業者)等から化石燃料賦課金が徴収されることになります(GX推進法改正案11条1項)。

本改正においては、その徴収の執行のために必要な支払期限(GX推進法改正案18条)や滞納処分(GX推進法改正案20条)等の手続に関する事項が定められたほか、国内で使用しない燃料に関する減免措置(GX推進法改正案15条)等の事項が整備されます。

GX分野への財政支援の整備

GX分野への財政支援に関する主な改正事項は以下のとおりです。

| 脱炭素成長型経済構造移行債の発行収入による一般会計の減収の補填等の措置を導入する。 | GX推進法改正案7条 |

脱炭素成長型経済構造移行債の発行収入により、戦略分野国内生産促進税制のうち、GX分野の物資に係る税額控除に伴う一般会計の減収を補填することができるものとされています(GX推進法改正案7条)。

再生資源の利用および定期報告義務の導入

再生資源の利用および定期報告義務の導入に関する主な改正事項は以下のとおりです。

① 再生資源の利用および定期報告義務 |

|

|

| ② 環境配慮設計の促進 |

|

|

③ GXに必要な原材料等の再資源化の促進 |

指定再資源化製品の自主回収や再資源化に関し、認定を受けた事業者に廃掃法上の業許可を不要とする特例措置を導入する。 | 資源有効利用促進法改正案30条 |

④ CE(サーキュラーエコノミーコマース)の促進 |

指定省資源化製品の販売または賃貸の事業を行う者に対しても、資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定する。 | 資源有効利用促進法改正案18条1項 |

再生資源の利用および定期報告義務

脱炭素化のために利用することが特に必要な再生資源はその利用をモニタリングする仕組みがなく、その利用を促進することが困難であったことを受け、政令で定めるもの(「脱炭素化再生資源」)の利用義務を課す製品(「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」。資源有効利用促進法改正案2条11項)が指定され、生産量が一定規模以上の製造事業者等は、以下の義務を負います。それぞれの義務に違反した場合に罰則を科される場合もあります。「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」の具体例については、政令で定めるものとされています。

| 義務の内容 | 義務に違反した場合の罰則等 |

|---|---|

① 指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産における、脱炭素化再生資源の利用に関する計画の提出義務※ |

20万円以下の罰金 (資源有効利用促進法改正案72条1号) |

② 毎年、上記①の計画の実施状況について定期報告を行う義務(資源有効利用促進法改正案24条) |

20万円以下の罰金 (資源有効利用促進法改正案72条2号) |

※GX推進機構は、上記①の計画の作成に関し、対象となる事業者に対して必要な助言を実施(資源有効利用促進法改正案23条3項)。

さらに、上記の規制とは別途、脱炭素成長型投資事業者等の一定の事業者は、脱炭素化再生資源を製造し、または原材料として利用するよう努める義務が課されます(資源有効利用促進法改正案4条3項)。

環境配慮設計の促進

資源有効利用・脱炭素化の促進の観点から、以下のいずれかに該当する事業者(「対象指定製品製造事業者等」)を対象として、特に優れた環境配慮設計(解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計等)の認定制度が創設されます(資源有効利用促進法改正案30条)。

- 指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品および指定再利用促進製品(「対象指定製品」)の製造の事業を行う者(その設計を行う者に限る)

- 専ら対象指定製品の設計を業として行う者

※対象指定製品に関し、対象指定製品製造事業者等が実施すべき措置に関する指針は主務大臣が定める(資源有効利用促進法改正案29条1項)。

当該制度の認定製品についてはその情報を主務大臣が公開するほか(資源有効利用促進法改正案30条6項)、同制度の認定を受けた事業者(「認定製品製造事業者等」)は、リサイクル設備投資を行う際の債務保証や助成金等の金融支援(資源有効利用促進法改正案50条)を受けることができるなど、認定製品製造事業者等に対する特例措置が導入されます。

GXに必要な原材料等の再資源化の促進(廃掃法上の特例等)

現行の資源有効利用促進法26条1項では、指定再資源化製品(パソコンおよび小形二次電池)の製造、加工、修理または販売の事業を行う者に、指定再資源化製品の回収や再資源化が義務付けられています。指定再資源化製品については、使用済みの当該製品の自主回収や再資源化を行う事業者がその実施に関する計画を主務大臣に提出し、認定を受けることができるようになります(資源有効利用促進法改正案30条)。

認定を受けた事業者は、産業廃棄物収集運搬および処理業等の廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)上の業許可を受けずに、当該計画に係る再資源化に必要な行為を業として実施することができるようになります(資源有効利用促進法改正案57条)。なお、廃掃法上の業許可が不要となる特例としては、プラ資源循環法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)、再資源化事業等高度化法(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)などがあります 2。

CE(サーキュラーエコノミーコマース)の促進

シェアリング等のサーキュラーエコノミーコマース事業者(「指定省資源化製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者」)の類型を新たに位置付け、主務大臣は当該事業者に対し、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生を抑制するために、資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定します(資源有効利用促進法改正案18条1項)。「指定省資源化製品」とは、自動車、家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)、パソコン、ぱちんこ遊技機、金属製家具、およびガス・石油機器(ガスグリル付こんろ等)をいいます 3。

当該基準を遵守しているかどうかは、行政指導や勧告等の判断要素となることから、事業者においては当該基準を十分に考慮したうえで、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生を抑制する取組を行うことが必要です。

今後の動向と事業者に求められる対応

本改正にあたっては、詳細な基準等が政省令に委任されており現時点においては明らかになっていないことから、対象となる事業者においてとるべき具体的な措置については、今後の国会での議論等を注視していく必要があります。

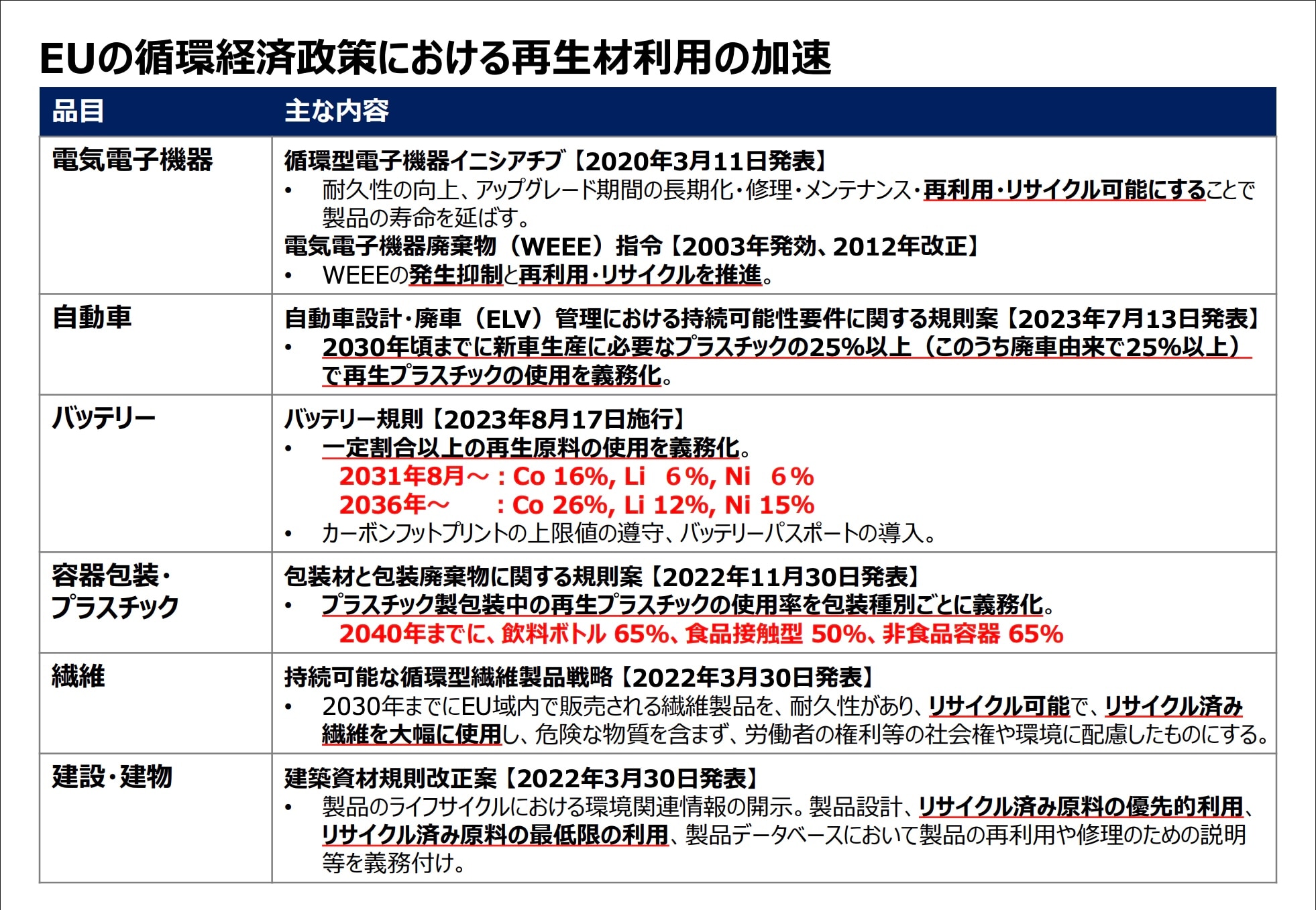

また、再生資源の利用については、海外の法規制を受けて、資源有効利用促進法が規制する対象製品・対象事業者ではない場合でも取組が求められる場合があります。たとえばEUにおいては、循環経済政策における再生材利用が加速しており、再生プラスチックの使用義務化などが進んでいます。

EUの循環経済政策における再生材利用の加速

このような流れの中で、グローバルに展開する企業においては再生材利用に関するコミットメントを公表しており 、そのサプライチェーン・取引先に対しても同様の取組を求めることがあります。このような場面においては、直接、国内外の法規制の対象とならない企業であっても、取引を維持するためにかかる取組を実施しなくてはならないことになります。

そして、海外の法規制を踏まえ、日本法においてさらに厳しい内容に改正がなされることも当然に予想されます。たとえば、規制対象となる事業者や対象製品が今後拡大したり、努力義務が法的義務に格上げされる可能性もあります。

-

GX等の脱炭素・資源循環への取組みと役員の責任との関係については、猿倉健司「脱炭素・資源循環への取組みと役員の責任」(牛島総合法律事務所ニューズレター・2025年3月31日)も参照。 ↩︎

-

猿倉健司・加藤浩太「再資源化事業等高度化法の概要」(牛島総合法律事務所ニューズレター・2025年1月21日) 環境省「資源有効利用促進法の概要」(最終閲覧日:2025年4月14日) ↩︎

-

環境省「資源有効利用促進法の概要」(最終閲覧日:2025年4月14日) ↩︎

牛島総合法律事務所

- コーポレート・M&A

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 訴訟・争訟

- 不動産

牛島総合法律事務所