「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を踏まえた実務対応のポイント

取引・契約・債権回収

目次

令和3年の特定商取引法(以下「特商法」といいます)の改正において、「通信販売」について、消費者が契約を申し込む際に販売業者または役務提供事業者(以下「販売業者等」といいます)が所定の事項を表示しなければならない旨の規定(改正特商法12条の6)が新設されました。この規定は、令和4年6月1日から施行されます。

上記規定を踏まえ、通信販売の申込み段階において表示すべき内容について、販売業者等がどのような事項を表示するべきか、およびどのように表示すべきかの解釈および具体例を示すものとして、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます)が策定されました(改正特商法の詳しい内容については、「令和3年特定商取引法改正の影響度と実務対応」をご覧ください。なお、本稿はこのうちの「2−3 申込画面に表示すべき内容の変化と実務で求められること」を補完するものです)。

改正特商法12条の6に違反した場合は、行政による「指示」処分の対象とされています(改正特商法14条1項)。また、当該指示に従わない場合または消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認められる場合には、「業務停止命令」や「業務禁止命令」の対象とされています(改正特商法15条1項・2項)。加えて、改正特商法12条の6の規定に違反する表示により、消費者が誤認をして申込みの意思表示をした場合には、消費者は当該申込みを取り消すことができます(改正特商法15条の4)。

したがって、販売業者等においては、本ガイドラインの内容を踏まえて改正特商法に対応することが重要であり、同改正にこれから対応することになる事業者は、施行日に向けて速やかに対応する必要があります。なお、改正特商法12条の6の規制は、申込み段階における表示規制であって広告規制とは異なることから、広告における対応とは別に対応が必要となる点にご注意ください。

本ガイドラインの位置付け

本ガイドラインについて、令和3年特商法改正による変更点および従来のガイドラインとの関係を図示すると以下のとおりです。

従来の規定内容

申込み段階における表示について、従来の規定では、特商法14条1項2号によって「顧客の意に反して…申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの」が行政処分の対象とされていたのみで、申込み段階で申込み内容を表示すべき旨について正面からは規定されていませんでした。

具体的には、同規定を受けて、省令(特定商取引に関する法律施行規則)16条1項が、顧客の意に反する行為として、①電子契約の申込みとなることを顧客が容易に認識できるように表示していないこと(同項1号)や、②電子契約の申込みの内容を容易に確認しおよび訂正できるようにしていないこと(同項2号)などを規定していました。

このうちインターネットに関するものについては、さらに「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」(以下「意に反する行為のガイドライン」といいます)で具体的に示されていました。

令和3年改正および本ガイドラインによる変更点

これに対して、令和3年改正特商法によって12条の6が新設され、申込み段階の表示として、申込み内容を表示すべき旨を新たに正面から法定し(同条1項各号)、その解釈および具体例が本ガイドラインで示されました。

さらに、省令16条の1号から3号が削除されるとともに、改正特商法施行後は、意に反する行為のガイドラインも事実上廃止され、本ガイドラインに特商法14条1項2号および省令16条1項の考え方も記載されることとなりました。

本ガイドラインにおける特商法14条1項2号に関する記載は、意に反する行為のガイドラインの記載よりも分量が減少しています。その理由として、改正特商法12条の6の新設により、一部事項は法定事項として明定されたことから、意に反する行為としてガイドラインに盛り込むべき事項が減少したためと考えられます。

本ガイドラインの構成

本ガイドラインについては、以下のパブリックコメント募集時の資料でその全体像が示されています。本ガイドラインに対する説明資料が公表されるまでは、本資料が参考価値の高い資料になると思われます。

また、本ガイドラインに関連して、消費者庁から、事業者向けの説明資料と周知用チラシ(消費者向けおよび事業者向け)がそれぞれ公表されており、これらも参考となります。

- 「令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会」(事業者向けの説明資料)

- 「ちょっと待って!!そのネット注文“定期購入”ですよ!」(消費者向けチラシ)

- 「全てのEC事業者様へのお知らせ 貴社カートシステムでの改正法への対応について」(事業者向けチラシ)

本ガイドラインには、【書面例】【画面例】として16の具体例が記載されており、事業者にとって参考になります。16の具体例は、下表のように整理することができます。

本ガイドラインにおける具体例の整理

| 望ましい例(通常の契約) | 望ましい例(定期契約) | 望ましくない例 | |

|---|---|---|---|

| 書面 | 【書面例1】【書面例2】 | 【書面例3】 | 【書面例4】 |

| 画面 (インターネット) |

【画面例1】【画面例2】 【画面例4−1】【画面例4-2】 |

【画面例3】 | 【画面例5】〜【画面例12】 |

以下では、本ガイドラインの具体的な内容について、上記の具体例も適宜参照しながら、事業者が対応すべきことを解説していきます。

どこに表示しなければならないか

表示義務の対象となる媒体は何か(「特定申込み」)

改正特商法12条の6においては、販売業者等による申込み段階の表示義務の対象となる通信販売の契約の申込みについて、「特定申込み」と定義されています。本ガイドラインでは、以下の2つが対象とされています。

- 販売業者等が定める様式の書面によって顧客が行う契約の申込み

販売業者等が事前に用意する紙媒体の申込み様式全般を利用した申込みを指し、消費者がどのような方法で申し込むか(郵送・FAX等)は関係しない。 - 販売業者等が電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客が行う契約の申込み

インターネットを利用した通販の申込みを想定。

このように、申込み段階の表示義務は、紙媒体の申込み様式およびインターネットを利用した申込みを広く対象としています。販売業者等が事前に用意する紙媒体を消費者がPDFにしてメールで申し込むような場合も、特定申込みに該当するものと解されます。

一方で、テレビショッピングのように、申込みが電話で行われる場合は、そもそも申込みの際に表示がないので、改正特商法12条の6の適用はありません。

-

(表示義務あり)

- 折り込みチラシの一画に添付されている申込用はがき(上記①)(郵送・FAXいずれも対象)

- カタログに同封されている申込用紙(上記①)(郵送・FAXいずれも対象)

- SNSやチャットなどを用いた申込み(上記②)

-

(表示義務なし)

- テレビショッピング 1

どの位置に表示しなければならないか

①については、たとえば申込用はがきを用いる場合、申込書面である当該はがきに必要な表示事項を記載しなければなりません。②のインターネット通販については、いわゆる最終確認画面 2(契約消費者が申込ボタン等をクリックすることによりその画面内に設けられている申込みが完了するページ。以下、申込書面と併せて「最終確認画面等」ということがあります)に必要な表示事項を表示することが必要です。

重要なポイントは、最終確認画面等において、次項「4. 何を表示しなければならないか」に記載する表示事項のすべてを記載することで、一覧性をもって消費者が確認できるようにする必要があることです。それゆえ、改正特商法12条の6の義務は、「広告」における表示義務とは別の義務であって、広告で表示していたとしても、申込用はがきやインターネット通販の最終確認画面等で必要な事項を表示することが必要とされていることはもちろんのこと、最終確認画面等に至る過程に表示されていたとしても、一覧性の観点から、最終確認画面等に表示することが必要とされている点にも注意が必要です 3。

ただし、表示事項に係るすべての説明を最終確認画面等に記載すると、かえって消費者にとってわかりづらくなる場合も想定されます。そこで、参照方式が用いられていることを消費者が明確に認識できることを前提として、最終確認画面等に表示事項およびその参照箇所や参照方法を明示したうえで、広告部分の該当箇所等を参照する形式をとってもよいとされています 4。この場合は消費者が参照先のページで必要事項を容易に認識できるように表示していなければならず、たとえば最終確認画面上に窓枠を設けたうえで、当該窓枠内で複数回スクロールさせるような表示方法は、仮にスクロールバーを設けていたとしても、それ自体読み飛ばしを誘発し、わかりやすい表示であるとはいえない場合もあると考えられるとされています 5。

なお、最終確認画面等は必ずしも「最終」の画面である必要はなく、例外的な場合ですが、消費者が閲覧する最終の画面より前の画面の場合もあるとされています 6。

何を表示しなければならないか

改正特商法12条の6第1項各号は、販売業者等が申込み段階で表示すべき内容について、1号で、商品もしくは特定権利(以下「商品等」といいます)または役務の「分量」を表示するべきであると規定しています。また、同項2号では、特商法11条1号から5号までに掲げる事項を表示するべきと定められ、以下4−2から4−5に記載の事項を申込み段階で表示することが求められています。

以下では、それぞれの項目における注意点を記載します。

商品等または役務の分量

通信販売の商品等または役務の「分量」について、販売する商品等の態様に応じて、【画面例3】のように、その数量、回数、期間等を消費者が認識しやすい形式で記載する必要があります。ただし、定期購入契約かサブスクリプションかといった契約類型等に応じて、下表および下記Q&Aに注意して記載する必要があります。なお、それぞれの定義については、本ガイドラインで以下のように記載されています。

「販売業者が購入者に対して商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約」(本ガイドラインの脚注7)

サブスクリプション契約とは

「定められた料金を定期的に支払うことにより、契約期間内に商品や役務を利用できることとなる契約形態」(本ガイドラインの脚注8)(動画、音楽、雑誌等の配信サービス、服飾品のレンタルサービス等)

分量に関する記載事項

| 契約類型 | 消費者が認識しやすい形式で記載するべき事項 |

|---|---|

| 基本的な考え方 |

|

| 定期購入契約 |

|

| サブスクリプション契約 |

|

【画面例3】特商法12条の6に違反しないと考えられる表示(定期購入契約の場合)

A:そのような場合であっても、契約を更新しない場合に違約金その他の不利益が発生するような場合や、消費者から解約通知がない限り自動的に更新される場合には、複数回または期間の商品引渡しを受けることをあらかじめ約しているとされ、定期購入契約として、上記の表に従った表示をする必要があると解されます。

A:定期購入契約かサブスクリプション契約かにかかわらず、自動更新がされる場合は、「自動更新がされること」を記載する必要がありますし、無期限の契約である場合は「無期限であること」を記載する必要があります。

なお、本ガイドラインは、無期限の契約である場合も、あくまでも目安に過ぎないことを明示したうえで、総分量を記載することが望ましいとしています。

商品等の販売価格または役務の対価(送料を含む)

商品等の販売価格または役務の対価(送料を含む)について、基本的には、申込書面または最終確認画面上に、通信販売の広告規制の表示方法(特商法11条)と同様に表示する必要があります。ただし、契約類型等に応じて以下の点に注意して記載する必要があります。

価格または対価に関する記載事項

| 契約類型 | 消費者が認識しやすい形式で記載するべき事項 |

|---|---|

| すべての契約共通 | 基本的には、通信販売の広告規制の表示方法(特商法11条)と同様に表示

|

| 定期購入契約 |

|

| サブスクリプション契約 |

|

商品等の代金または役務の対価の支払の時期および方法

商品等の代金または役務の対価の支払の時期および方法について、基本的には、申込書面または最終確認画面上に、通信販売の広告規制の表示方法(特商法11条)と同様に表示する必要があります。

その際、申込書面に参照箇所を明記したうえで、広告部分における該当箇所等を参照する形式とすることができます。また、インターネット通販における最終確認画面において、以下のように表示することにより、最終確認画面に詳細を記載することを省略することが可能です。

- 消費者が明確に認識できるようなリンク表示や参照方法に係る表示をして、当該リンク先や参照ページといった別画面に対価の支払時期および方法を明確に記載する もしくは

- クリックにより表示される別ウィンドウに詳細を表示する

なお、定期購入契約の場合、各回の代金の支払時期についても明確に表示する必要があります。

商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期

4−3と同様、基本的には、申込書面または最終確認画面上に、通信販売の広告規制の表示方法(特商法11条)と同様に表示する必要があります。

また、4−3と同様に、申込書面に参照箇所を明記したうえで、広告部分における該当箇所等を参照する形式とすることができます。

さらに、インターネット通販における最終確認画面において、以下のように表示することにより、最終確認画面に詳細を記載することを省略することが可能です。

- 消費者が明確に認識できるようなリンク表示や参照方法に係る表示をして、当該リンク先や参照ページといった別画面に商品等の引渡時期または役務の提供時期を明確に記載する もしくは

- クリックにより表示される別ウィンドウに詳細を表示する

なお、定期購入契約の場合、各回の商品の引渡時期についても明確に表示する必要があります。

A: 到着日の特定が困難な場合は、発送時期やお届け日を記載することが求められ、それらを確定することも困難であれば、時期の目安等を、事業や輸送形態に応じた形で表示することが求められます 8。

申込みの期間に関する定めがあるときはその旨およびその内容

「申込みの期間に関する定め」とは、商品等の売買契約または役務提供契約(商品の販売等)の申込期間(たとえば、一定期間を経過すると商品自体を購入できなくなるもの)が該当します。

他方で、期間に着目した販売制限や提供制限ではない場合(たとえば、個数限定販売)、および価格その他の取引条件について一定期間に限定して特別の定めが設けられている場合(たとえば、タイムセール)は該当しない点に注意が必要です。

| 「申込みの期間に関する定め」に該当する | 「申込みの期間に関する定め」に該当しない |

|---|---|

|

|

表示内容については、申込みの期間に関する定めがある旨および具体的な期間を消費者にとって明確に認識できるような方法で表示する必要があります(「今だけ」など期間が不明確なものは避けるべきです)。

具体的な表示方法としては、本ガイドラインの【画面例4−1】のように、商品名欄等において商品名にわかりやすく併記することや、【画面例4−2】のようにバナー表示を置くこと、消費者が明確に認識できるようなリンク先や参照ページ、クリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を記載することにより、申込書面や最終確認画面への表示を省略することも許容されます。

【画面例4−1】特商法12条の6に違反しないと考えられる表示

【画面例4−2】特商法12条の6に違反しないと考えられる表示

申込みの撤回または解除に関する事項

申込書面または最終確認画面上に、契約の申込みの撤回または解除に関して、その条件、方法、効果等(解約申出の時期も含む)を表示する必要があります。たとえば、定期購入契約において、解約時に違約金等の不利益が発生する場合は、その旨および内容を記載しなければなりません。

具体的な表示方法としては、以下のような参照方式を用いることも許容されます。

- 申込書面に参照箇所を明記したでうえ広告部分の該当箇所等を参照する形式を使う方法

- リンク先に対象事項を明確に表示する方法

- クリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を表示する方法(たとえば【画面例4−1】や【画面例4−2】のような、「★手続等の詳細は「キャンセル及び返品について」を御確認ください」等の表示)

ただし、下記のような場合、当該内容については、特に消費者が明確に認識できるよう、リンク先や参照ページの表示に委ねるのではなく、広告画面はもとより、最終確認画面においても明確に表示することが必要です。

- 解約⽅法を特定の⼿段に限定する場合(電話したうえでさらにメッセージアプリ等を操作する必要がある、消費者から追加の個人情報を提出しなければならない等、消費者が想定しないような限定がなされる場合)

- 解約受付を特定の時間帯に限定する場合

- 消費者が申込みをした際の手段に照らして当該消費者が容易に手続を行うことができると考えられる手段での解約連絡を受け付けない等の場合

また、本ガイドラインは、撤回または解除に関する事項を定めた場合は最終確認画面等にその旨を記載することを求めているだけのものですので、明確に表示したとしても、そもそも申込みの撤回または解除に関する制限が有効か無効かについては、消費者契約法(たとえば同法10条)に照らして別途判断されることになります。本ガイドラインにおいてもそのことが明示的に注意喚起されています。

さらに、解約方法として機能しない方法を記載した場合(たとえば、最終確認画面等に表示された電話番号に消費者から電話をかけても一切つながらないような場合や、窓口担当者に用件を伝えて折り返しの連絡を依頼した後に一向にその連絡がないような場合)には、「撤回または解除に関する事項」について不実の記載をしたとされるおそれがあるので、確実につながる電話番号(特商法11条、省令8条の「電話番号」と同趣旨)を記載しておく必要があることが、本ガイドラインにおいても指摘されています。

このほか、返品の際の条件等の特約をどのように表示するかについては、別途、「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」(通達の別添5)がありますので、こちらもご参照ください。

- 通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン(令和4年2月9日付通達別添5)

禁止される表示

有償の契約の申込みとなることを認識できるようにしていない表示

特商法12条の6第2項1号では、書面の送付または手続に従った情報の送信が、有償の契約の申込みとなることを消費者が明確に認識できるようにしていない表示を禁止しています。

本ガイドラインでは、その具体例として以下のものがこれに当たるとされています。いずれにせよ、事実と異なる認識を顧客に与えるような強調や記載は避けるべきといえます。

(1)「無料プレゼント」や「初回無料」といった文言を強調し、有償の契約となることがわかりにくいもの

(2)申込みボタンについて、「送信する」、「次へ」といったボタンが表示されているだけなど、当該ボタンを押すと契約の申込みとなることがわかりにくいもの

(1)有償の契約であることが認識できないもの(無償の契約であるとの誤解をさせるもの)

「無料でプレゼント」や「初回無料」等の箇所を強調したうえで、実際の契約条件を小さく記載するような表示は、消費者が誤解する可能性があると判断されます。

具体的には、【書面例4】であれば、「プレゼントキャンペーン」や「無料でプレゼント」といった文言が強調されており、はがきを送ることで有償の契約が成立することは離れた箇所に位置する注意事項に記載されているのみなので、消費者が一見すると有償の契約であると認識できないようになっています。

【書面例4】特商法12条の6第2項1号および2号違反に該当するおそれのある表示

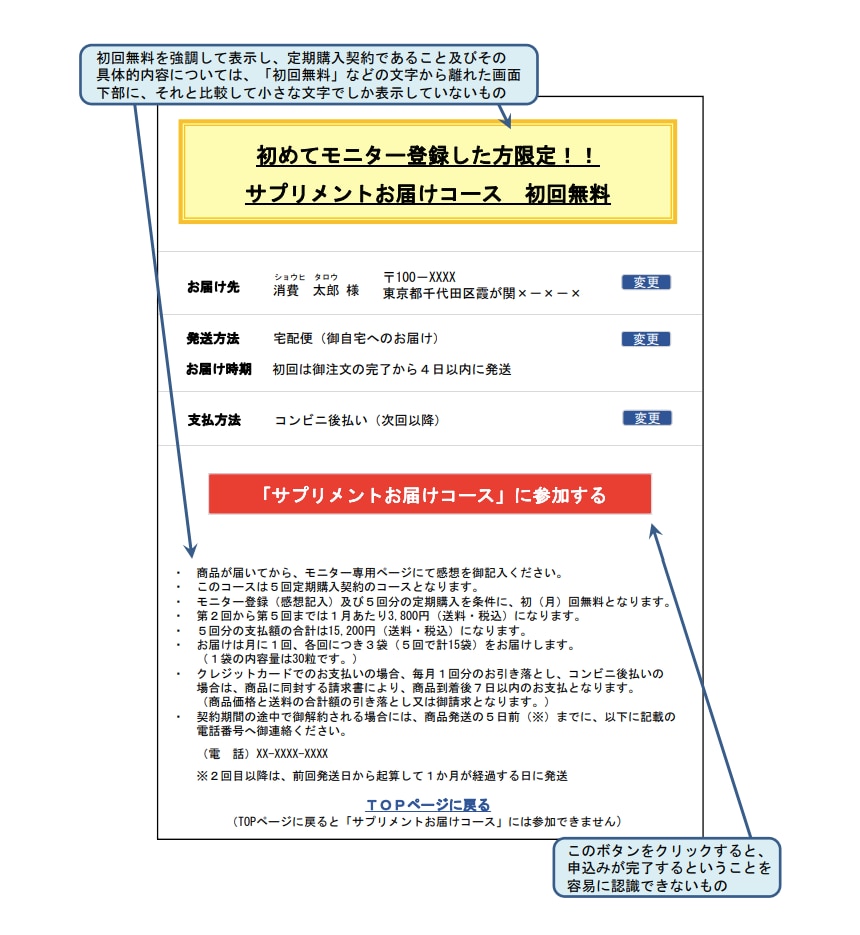

また、【画面例6】も、「初めてモニター登録した方限定!!」「サプリメントお届けコース 初回無料」との文言が強調されており、当該強調箇所から、消費者はモニター登録をすればサプリメントが初回無料になることを認識するだけであり、モニター登録をすれば有償の契約を締結したことになることは離れた箇所に位置する注意事項に記載されているのみなので、消費者が一見すると有償の契約であると認識できないようになっています。

【画面例6】特商法12条の6第2項1号および2号違反に該当するおそれのある表示

申込書面および最終確認画面においては、具体的な契約内容をわかりやすくかつ強調される形で記載するべきであり、【画面例6】であれば、消費者が「初回無料」という文言だけでなく、実際の契約内容にも注目できるようにしなければならず、「サプリメントお届けコース」との文言を「定期購入コース(モニター:初回分無料)」とするなど、契約するコースが定期購入であり、初回分以外は有償であることを消費者が理解できるようにする必要があります。

(2)ボタンを押すと契約の申込みとなることがわかりにくいもの

たとえば【画面例5】のように、注文確定時のボタンが、単に「送信する」との表示しかされていない場合や、【画面例6】のように、「『サプリメントお届けコースに』参加する」との表示がなされ、「注文」という文言が記載されていない場合、消費者は当該ボタンを押せば注文が確定するのか否かがわかりません。そのため、注文を確定するボタンについては、「注文を確定する」といったわかりやすい表現を用いることが望ましい表示の例とされています。

【画面例5】特商法12条の6第2項1号違反のおそれのある表示

望ましい表示

表示事項の意味するところを誤認させるような表示

特商法12条の6第2項2号では、4.で記載した申込み段階で表示するべき事項について、人を誤認させるような表示をしてはならない旨を規定しています。そして、本ガイドラインでは、「人を誤認させるような表示」に該当するか否かについて、表示事項の表示それ自体、ならびにこれらが記載されている表示の位置、形式、大きさおよび色調等を総合的に考慮して判断されることが指摘されています。

たとえば【画面例10】のように、「いつでも解約可能」などと強調する表示は、消費者が、文字どおりいつでも任意に指定する時期に無条件で解約できると認識するため、実際には解約条件等が付いているにもかかわらず、「いつでも解約可能」などの表⽰をした場合には、打消し表示の視認性等に鑑みて、「⼈を誤認させるような表⽰」に該当するおそれがある表⽰と判断され得ることになります。

【画面例10】特商法12条の6第2項2号違反に該当するおそれのある表示

また、【画面例7】のように、料金等の申込み段階で表示するべき事項を、申込み確定ボタンのさらに下の箇所に表示する場合などは、「表示の位置」を踏まえて、「人を誤認させるような表示」に該当するおそれがある表示と判断され得ることになります。

【画面例7】特商法12条の6第2項2号違反に該当するおそれのある表示

本ガイドラインでは、上述した【画面例4】および【画面例6】のように、「お試し」や「トライアル」などと殊更に強調する表示は、一般的な契約と異なる試行的な契約である、または容易に解約できるなどと消費者が認識する可能性が高いため、これに反して、実際には定期購入契約となっていたり、解約に条件があり容易に解約できなかったりする場合には同号に該当するおそれが強い旨が指摘されています。そのため、消費者に事実と異なる認識を抱かせないためにも、「お試し」や「トライアル」といった強調表示を不用意に用いないよう、十分注意が必要です。

顧客の意に反して申込みをさせようとする行為

「1. 本ガイドラインの構成」に記載のとおり、従来は、特商法14条1項2号、これを受けた省令16条1項1号~3号が、インターネット通販において、顧客の意に反して申込みをさせようとする行為を行政処分の対象となる行為として規定していました。

改正後省令16条1項では、同項の各号が削除され、インターネット通販において「申込みの内容を、顧客が…容易に確認し及び訂正することができるようにしていないこと」(改訂前省令16条1項2号に相当する内容)のみが意に反する行為として規定されることになります。

同項の解釈に関し、本ガイドラインでは、①申込みに係る内容を容易に確認できるように表示していること、および②その内容を容易に修正できる何らかの手段が設けられていることが満たされていれば、同項には該当しない旨が記載されています。

この点について、本ガイドラインは、【画面例11】【画面例12】にて、①(申込みに係る内容を容易に確認できる表示)および②(申込みに係る内容を容易に修正できる何らかの手段が設けられていること)について例示しています。

具体的には、①については、申込画面に「お申込み商品①」「お申込み商品②」といった表記をするのみであり具体的な商品名を記載しない場合(【画面例11】)が、省令16条1項違反として例示されています。また、商品欄には特段の記載がないにもかかわらず、消費者が操作しない限り、デフォルトで定期購入契約として申し込むようにあらかじめ設定されている場合(【画面例12】)のように、一般的には想定されていない設定をする場合も、消費者がよほど注意をしない限り、消費者が本来の申込み内容を認識しないままに申し込んでしまう場合であれば、省令16条1項違反に該当するとされています。②については、【画面例11】のように、ページを戻すためのボタン、変更ボタン、訂正するための手段などが提供されていない場合は同項違反に該当します。

【画面例11】特商法14条1項2号違反に該当するおそれのある表示

【画面例12】特商法14条1項2号違反に該当するおそれのある表示

おわりに - 書面交付デジタル化の要件の動向に注意

本稿では、改正特商法のうち、通信販売の申込み段階における表示に関するガイドラインの内容を概説し、いくつかのポイントを解説しました。

改正特商法では、このほかにも、事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得た場合にデジタル化が可能とする旨の改正規定(「令和3年特定商取引法改正の影響度と実務対応」の3)があり、これにより、事業者はコストの削減やビジネスの可能性を広げることにつながる場合が考えられます(施行日は令和5年6月15日までの範囲で政令で定める日ですが、政令は未制定です)。

当該デジタル化の具体的要件(書面の交付をデジタル化する場合において消費者から適法に承諾を得るための方法など)は、改正特商法では定まっていません。この点は今後規定されることになりますので、こうした動きについても注視をしていく必要があります。

-

テレビショッピングは、申込み段階における表示は存在しないとして改正特商法12条の6の対象外とされていますが、別途、申込用はがきやインターネット通販での契約の申込みを受け付けている場合は、はがきやインターネットでの申込みについては改正特商法12条の6の適用対象となります。 ↩︎

-

スクロールなどによって広告や注文内容等の画面が一連の画面として表示される場合には、最終的な注文内容の確認画面部分が「最終確認画面」となります。ただし、スクロールをすることで消費者が表示事項を明確に認識できなくなることもあり得るので、景品等表示法の打消し表示の在り方に鑑みた検討が必要です。 ↩︎

-

取引に係る重要事項は、最終確認画面等に至るまでの過程で明示されていれば、最終確認画面に表示がなくても、健常な消費者が内容を誤認することがないため許容されるべきであるという意見があります(「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)に関する意見募集の結果等について」に記載されている意見(以下「パブコメ」といいます)No.9)。しかし、消費者庁は、同パブコメ回答にて、「いわゆる最終確認画面等については、消費者が契約の申込みを行う直前に、その申込み内容を最終的に確認する画面であり、当該画面上において商取引を行う上で通常必要な事項を一覧性をもって確認できるように表示することは、事業者及び消費者の双方にとってのトラブルを防止するという観点でも重要なものであると考えています」としました。 ↩︎

-

パブコメNo.34の回答では、「このような事情がある場合に限定した上で」とされており、表示事項に係るすべての説明を最終確認画面等に記載するとかえって消費者にとってわかりづらくなることが、あたかも参照方式が許容されるための要件であるかのようにも読める記載ではあるものの、本ガイドラインでは「鑑みて」との文言が使われているため、要件として考える必要はないと思われます。 ↩︎

-

パブコメNo.29の回答。 ↩︎

-

インターネット通販においては、契約の申込み内容の確認画面の後に、クレジットカード情報等の決済に必要な情報の入力等の手続のみ別の画面に遷移して行われ、決済事業者による承認が完了した段階で契約の申込みが完了するような仕様の場合があります。このような場合には、当該遷移をする前の契約の申込み内容の確認画面が「最終確認画面」に当たるとされています(本ガイドラインの脚注2)。 ↩︎

-

パブコメNo.70の回答では、「原則として具体的な送料を記載するべきですが、送料が定まらない特段の事情がある場合に限り、消費者が認識しやすい方法で送料表等を表示することは妨げられません」とされています。 ↩︎

-

パブコメNo.82の回答。 ↩︎

三浦法律事務所

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- 訴訟・争訟

- ベンチャー

三浦法律事務所