株主総会議事録 個別の決議事項の記載例(買収防衛策)

コーポレート・M&A当社(株式会社)では、敵対的買収に対する対応策(買収防衛策)を導入することを検討していますが、どのような買収防衛策を選択すればよいでしょうか。また、買収防衛策を導入するためには、株主総会決議を得る必要がありますか。必要な場合、その決議に関する株主総会議事録の記載方法についても教えてください。

上場会社において導入されている買収防衛策のほとんどは、会社の株式を大量に買い付けようとする者(買収者)に対して情報提供等の手続の履践を求め、買収者がその手続を遵守しない場合等には新株予約権の無償割当等の対抗措置を発動することをあらかじめ公表しておくという、いわゆる事前警告型買収防衛策と呼ばれるものです。

法令には買収防衛策の導入方法に関する直接の定めはないものの、定款に買収防衛策についての定めを設ける場合には、定款変更に関する株主総会の特別決議を得る必要があります。また、定款変更を行わない場合であっても、多くの例では、株主の意思を確認するため、株主総会決議を得た上で買収防衛策を導入しています。

解説

買収防衛策の概要

買収防衛策とは

買収防衛策とは、自社に対する敵対的買収の実現を困難にするための方策のことをいいます。現在、上場会社において導入されている買収防衛策のほとんどは、「事前警告型買収防衛策」と呼ばれるものになっています。

事前警告型買収防衛策について

(1)事前警告型買収防衛策とは

事前警告型買収防衛策とは、おおむね、会社の株式を大量に買い付けようとする者(買収者)に対し、買収後の事業計画等の情報提供を行うこと、および会社の取締役会がその情報を検討するための期間(一般的には60日から90日)を確保することを求め、買収者がそうした手続を履践せずに買収を試みた場合、またはその買収が会社の企業価値および株主共同の利益を毀損すると認められる場合には、差別的な新株予約権無償割当て等の対抗措置を発動することをあらかじめ公表(警告)しておく、という内容の買収防衛策をいいます。

「大量」の買付け(大量買付行為)は、①会社の株式ないし議決権を20%以上取得すること、および②20%以上の株式ないし議決権の取得を目的とする公開買付けを開始することの2つを意味すると定義されるのが一般的です。

また、「差別的な新株予約権無償割当て」とは、買収者以外の株主がきわめて安価な行使価格(株式1株につき1円等)で行使できるという条件(差別的行使条件)、または発行会社が買収者以外の株主からのみ普通株式を対価として取得できるという条項(差別的取得条項)がついた新株予約権を、株主に対して無償で割り当てることをいいます。

この場合、買収者は、対象会社の株主であるかぎり新株予約権を取得することができますが、その新株予約権を行使することも、会社に取得してもらって対価としての普通株式を取得することもできません。そのため、その新株予約権が買収者以外の株主により行使され、または会社により取得された場合、新株発行により買収者の持株比率が低下し、買収は困難となります。このような差別的な新株予約権無償割当ての仕組みを利用することによって、買収防衛策が機能するわけです。

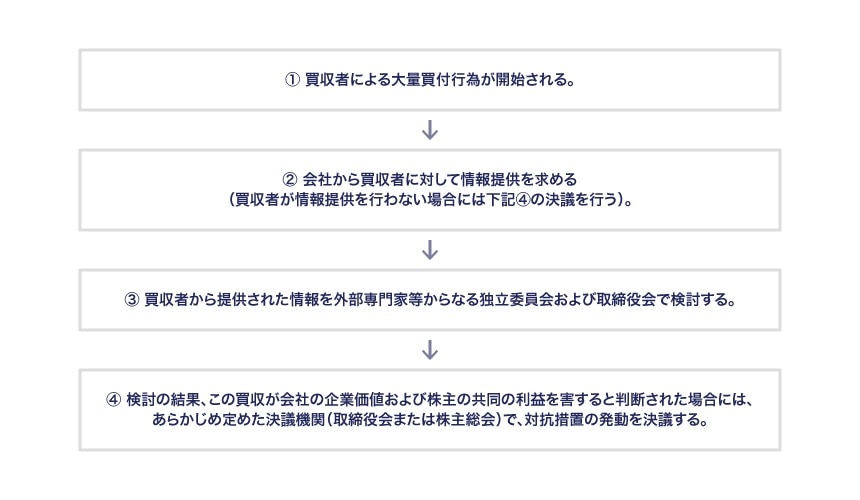

(2)典型的な事前警告型買収防衛策の発動プロセス

典型的な事前警告型買収防衛策の発動までの流れを簡単にまとめると、以下のようになります。

買収防衛策の法的有効性等

買収防衛策の多くは差別的な新株予約権の発行を伴うものですが、その法的有効性については様々な議論があります。たとえば、そのような差別的な新株予約権の発行は株主平等原則(会社法109条1項)に反するのではないかという点が問題となります。そして、買収防衛策の一般的な有効要件はいまだ確立されていない状況ですが、現状では少なくとも、買収防衛策が株主の意思に基づいていることが、その有効性を確保するうえで重要であると考えられています。そのため、買収防衛策を導入する際には、何らかの形で株主総会決議を得るのが一般的です。

なお、近時は、必要性の乏しい買収防衛策の導入が企業価値の向上を妨げているのではないかとの議論もあり、過去に導入した買収防衛策を廃止する会社も現れています。また、買収防衛策を導入した場合には、通常、事業報告において、会社の支配に関する基本方針についての一定の記載が必要となります(会社法施行規則118条3号)。

そのため、買収防衛策を導入する場合には、その内容に加え、必要性についても十分に吟味・検討する必要があるでしょう。

買収防衛策の導入について

買収防衛策の導入方法

一般的な買収防衛策の導入方法は、①定款に「買収防衛策の導入については株主総会決議で行う」といったような規定を設けた上で株主総会決議を得る方法と、②定款に特段の定めを設けずに買収防衛策の導入について株主総会決議を得る方法に分かれます。

①の方法については、定款変更に関する株主総会の特別決議(会社法466条、309条2項11号)と変更後の定款に基づく買収防衛策導入についての株主総会決議の2つが必要となりますが、②の方法については、買収防衛策導入についての株主総会決議のみを行えば足ります。

| 方法 | 株主総会決議 | |

|---|---|---|

| ① | 定款に「買収防衛策の導入については株主総会決議で行う」といったような規定を設けた上で株主総会決議を得る方法 | ・定款変更に関する株主総会の特別決議(会社法466条、309条2項11号) ・変更後の定款に基づく買収防衛策導入についての株主総会決議 |

| ② | 定款に特段の定めを設けずに買収防衛策の導入について株主総会決議を得る方法 | 買収防衛策導入についての株主総会決議 |

なお、取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議することができます(会社法295条1項)。そのため、①の方法による場合には株主総会決議が法令上の根拠を有することになりますが、②の方法による場合、その株主総会決議は法令上の根拠のない事実上の決議(いわゆる勧告的決議)にとどまることになります。

買収防衛策を導入する場合の議事録記載例

(1)定款変更を伴う場合

定款を変更したうえで買収防衛策を導入する場合の記載例は、以下のとおりです。買収防衛策の内容の詳細は複雑で、分量も多いため、議事録本文の記載は簡潔なものにとどめ、詳細は別紙に記載する形とするのが一般的です。

なお、買収防衛策の導入について株主の意思を確認していることを重視する観点から、当該議案について、「出席株主の●割以上の賛成をもって承認された」といったように、決議要件を超える多数の株主が賛成したことを議事録上も明確にしておくことが有効であるとする考え方もあります。

【株主総会議事録記載例】

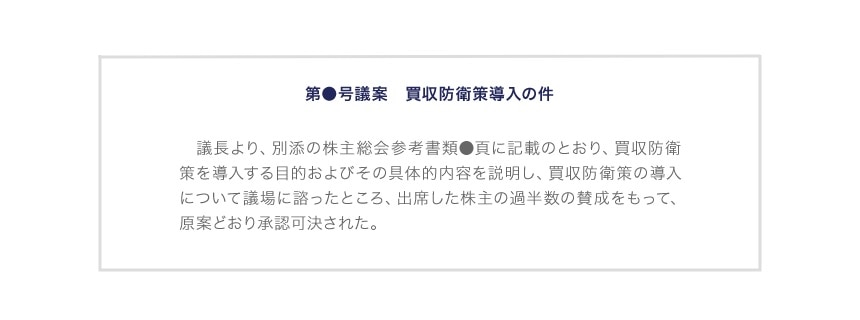

(2)定款変更を行わない場合

定款変更を行わずに買収防衛策を導入する場合の記載例は、以下のとおりです。

【株主総会議事録記載例】

スパークル法律事務所

- コーポレート・M&A

- 事業再生・倒産

- 危機管理・内部統制

- 競争法・独占禁止法

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟

- ベンチャー

桃尾・松尾・難波法律事務所